国内外阿尔茨海默症题材电影的叙事策略研究

摘 要:疾病进入影视创作隐喻了背后的社会现实。聚焦阿尔茨海默症题材影片的共性研究,且探讨疾病在其中生发的作用,可以揭示影片中人物心理的深层创伤体验,在影片呈现的形式中也具有谜题叙事与反转叙事的可能。

关键词:阿尔茨海默症;叙事策略;谜题叙事

基金项目:本文系2023年云南省教育厅科学研究基金项目资助“国内外阿尔茨海默症电影叙事策略研究”(2023Y0854)研究成果。

近年来,我国人口老龄化现象日趋加重,老龄化现象所带来的养老问题及老年病问题越来越突出。在众多老年病中,阿尔茨海默症是一种多元机制的神经系统退行性疾病,已成为威胁老年人健康的“四大杀手”之一,一直以来都因发病形式的特殊性而著称,除最终会威胁生命外,患者在患病过程中将失去一切记忆,是一种极其残忍的疾病。一直以来,医学界都在寻找治愈阿尔茨海默症的途径,但如今仍是一场未成功的战役,千万家庭还在承受这一疾病带来的身体乃至心灵的折磨,阿尔茨海默病患者往往需要几年、十几年甚至更长时间的治疗与照护,家庭和社会都需为此付出巨大成本。

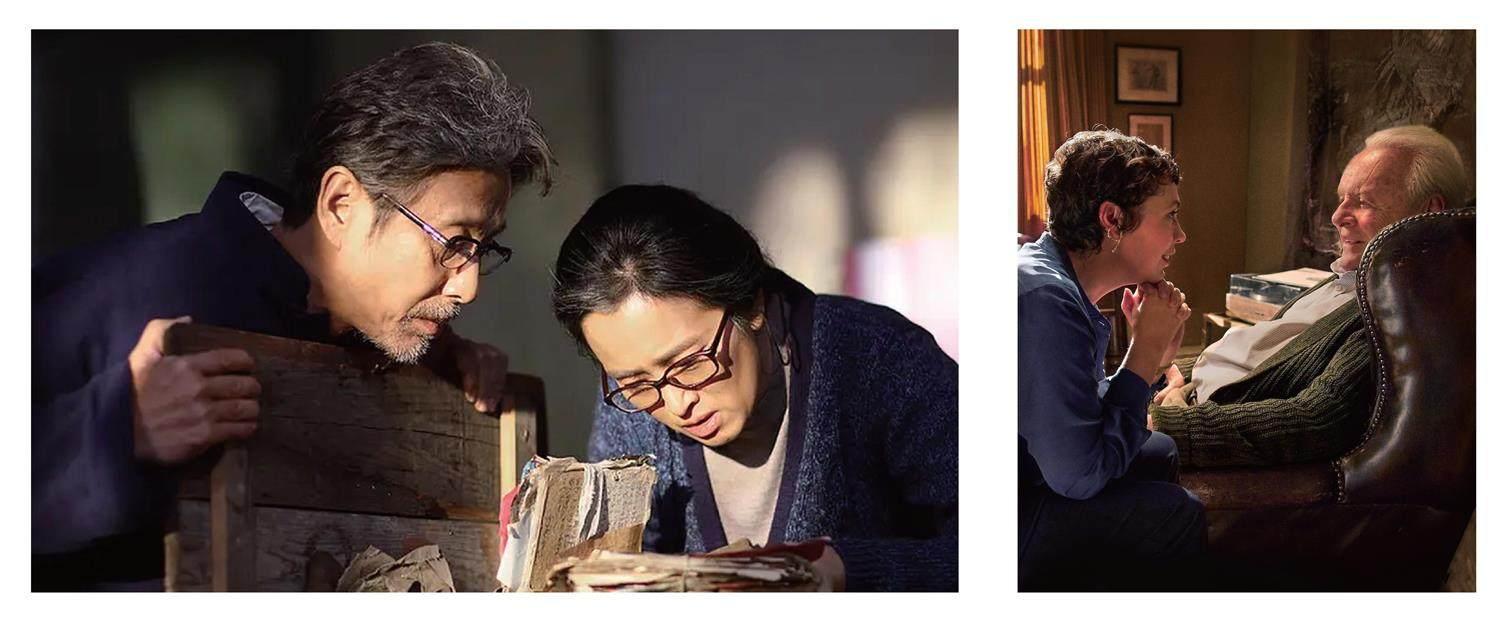

面对这一严峻的社会挑战,中外电影导演集自身之所长,秉持着珍爱生命的观念和人道主义情怀对阿尔茨海默症这一叙事主题进行书写,立足于当下现实语境,用镜头捕捉阿尔茨海默症患者的精神焦虑与生活困境,以及亲属所面临的家庭传统道德伦理问题。近年来,越来越多阿尔茨海默症题材影片开始涌现,提高了大众对这一群体的认知与重视。新世纪以来,国内外基本每年都有阿尔茨海默症题材影片的产出。且这一题材的电影作品所获国内外奖项众多,艺术欣赏价值颇高,符合影视批评的审美标准。

大部分阿尔茨海默症题材的影视作品存在着一个共同的、强烈的悲剧性内核——遗忘,著名伦理哲学家阿维夏伊·玛格利特在《记忆的伦理》中将患者与亲人或者爱人的共享记忆的建构过程作为认定亲属关系的核心,但阿尔茨海默症患者对于这种亲属关系的记忆会一直无意识地消失,只要得了此病,患者与亲属就踏上了彼此渐行渐远的旅程。玛格利特认为记忆是一种特别与伦理有关的责任,记忆成为建立深厚人际关系的关键,有共同记忆的群体,才有浓厚关系,也才有伦理[1]。记忆显示的是人类群体存在的印记,人不能没有记忆。但是这种残忍的疾病割断了亲属之间的亲密关系,使患者所在家庭不得不面对残忍的情感伤痕。在众多阿尔茨海默症题材影片中都表现了伦理向度中患者与亲属双方所产生的矛盾状态与冲突,与患者个体生理的、社会价值的陨落一并成为戏剧化建构的中心。在更深层次的人文价值面前,这种疾病也常常象征着主体话语的缺失,当个人的患病体验融入到一种文化想象和文化建构当中时,这就不仅是在陈述一种个体生命的经验和痛苦,甚至可以与他们对民族国家的想象图景相契合。在现代民族国家的建构过程中,“疾病”作为隐喻日益弥漫在中国知识精英的话语表达之中,如在电影领域的文艺实践中,电影《归来》就将个体的失忆与国家的创伤用一种特殊的、隐晦的影像表达方式联系起来,整体上采用了政治伦理化的结构,以个体、家庭为切面反映出时代对人物的影响。总体来说,对这一题材影片的叙事策略研究不能仅仅停留在文本视听方面,还应跨越阶级、身份等外在表象,揭示出疾病的当下社会隐喻。

一、阿尔茨海默症

题材电影人物叙事策略呈现

(一)叙事人物职业设置的同一性

纵观大部分阿尔茨海默症题材的影片,情节中人物设置基本是由记忆与肉体生理性退化的患者、面临伦理考验的亲属和增加外部戏剧性的无血缘者构成,大多以家庭为单位展开叙事,叙事人物的构成呈现出同一性的特征。

记忆与肉体面临双重退化的患者是影像书写的话语核心。在人物的职业设置方面,中外导演仿佛更喜欢将各个领域中的知识分子或精英人士作为患者的身份背景。在韩国导演申渊植的作品《仙后座》中,患者即女主角是高级律师;在佛罗莱恩·泽勒的影片《困在时间里的父亲》中,患者父亲是已退休的工程师;在哈里·麦昆的作品《超新星》、尼古拉·多巴斯的作品《阿德尔曼夫妇》以及理查德·艾尔的作品《携手人生》中,罹患阿尔茨海默症的男主和女主都是知名作家;在中野量太的作品《漫长的告别》中,患病的父亲是一名退休中学校长;在电影《爱在记忆消逝前》与《依然爱丽丝》中,患者约翰和爱丽丝分别是大学中的文学教授和语言学教授;在日本导演堤幸彦的电影《明日的记忆》中,患病的男主是一名雷厉风行的广告部部长;在电影《铁娘子:兼顾柔情》中,讲述的是英国女首相撒切尔不幸患阿尔茨海默症的晚年生活。国内的影片如《妈妈!》中患病的女儿是一名理科教师;在《哥,你好》中,患病的父亲是一名高级工程师;《幸运是我》中,惠英红饰演患病的芬姨曾经是一名歌唱明星。职业是一个人在社会分工中的身份标签,可以体现出人们的社会权利与行为特征。如上所述,这一题材影片中那些身处精英阶层的阿尔茨海默症患者们,原本都有着辉煌且精彩的人生,他们是生存赛道中的佼佼者,但却都因为罹患阿尔茨海默症而逐渐沦为没有自我价值的行尸走肉。这样巨大的转变是阿尔茨海默症题材电影叙事建构策略中悲剧感与戏剧性的来源之一,苏珊·桑塔格在《疾病的隐喻》中将阿尔茨海默病称为“有失人格”的疾病,一个人社会价值及职业身份的丧失,等于剥夺了其生而为人的权利,并且随着思想与记忆的慢慢消退,也意味着患者生命力的不断减弱,直至失去独立存活的自理能力,最终完成人权的全部剥夺。因此,阿尔茨海默症题材影片中人物职业身份的特征与社会权利的消退也呈现出同一性的特征。

(二)叙事人物行为特征设置的同一性

除人物的身份设置外,患者及亲属性格、行为的转变也呈现同一性的趋势。许多这一题材影片中的阿尔茨海默症患者或亲属都出现了“娜拉出走”式的反抗意识,开始反思或逃离现有的生活状态。在德勒兹关于生命的论述中,强调生命意味着创造,意味着发现新的可能性,由此他认为“出走”便是某种意义上的生成,意味着对过去的舍弃及逃离生命的桎梏[2]。而疾病的生发便是这种自由意识觉醒的契机,面临身体即将退化的现实,亲属与患者都想抓住还没有被疾病“吞噬”的相处时光,完成一场蜕变、自洽或追忆的旅程。在国内的影片中,《叫我郑先生》是一部很好的示例。男主角郑先生与妻子相守40多载,但妻子却因胃疾去世,现患上阿尔茨海默症的郑先生不忍忘却亡妻,在彻底失忆之前决定远赴台湾,重走当年与妻子的环岛之旅。为了守住共同的记忆,老人排除万难,勇敢地弥补心中的遗憾,用心中爱的意志抵抗生理疾病的遺忘。片中的郑先生则是一位敢于出走的患者,妻子与老友的相继离世让郑先生开始反思自己的命运,继而开启公路之行,疾病则是郑先生逃离当下生存状态的触发机制。国内另一部影片《脐带》也有相似的意境。患有阿尔茨海默症已经意识不清的母亲不断离家出走,她渴望去找寻内心那一片属于自己精神寄托的故土,小儿子阿鲁斯因此不顾返乡道路遥远,毅然决然带母亲回到了那片熟悉的草原。已是阿尔茨海默症重症期的母亲精神生命大于肉体生命,其精神生命的源泉早就融会在那牧歌文化中,蒙古族游移放牧的生活方式才是母亲的生存空间。老年心理学认为:每个人都有远事记忆和近事记忆。老人往往远事记忆良好,近事记忆衰退[3]。与母亲的相处中,阿鲁斯意识到母亲患病后情感已进入了远事记忆,她总是看到超意识中虚幻的父母在向她招手。在影片高潮处,阿鲁斯从母亲的目光中看到了她最后的生命被亲人召唤,知道了妈妈将要与自己告别,在热泪盈眶之中,他割断了自己与母亲之间的“脐带”,尊重了母亲的精神追寻。阿鲁斯与母亲双双逃离了既定生活中的痛苦,彰显了其主体意识的成长与世俗命运的开解。

在国外的影片中,《午后的遗言》《爱在记忆消逝前》《诗》中的患者或亲属同样有出走或逃离的行为。《午后的遗言》中,丈夫藤八郎与患有阿尔茨海默症的妻子登江美走出自己生活的小山村,来到了离家很远的地方拜访老友森本蓉子,他们携手走过了很多地方,又经历了许多有趣的事情,但这次旅行却是他们的最后一次旅行……在创造过这些美好回忆之后,丈夫不愿妻子再承受痛苦,选择了结束两人共同的生命,印证了影片有关生死的命题——就活到这儿吧。《爱在记忆消逝前》是国外影片中最符合出走这一主题的阿尔茨海默症主题的公路片,与《午后的遗言》有着同样的自杀结局。妻子艾拉带着患阿尔茨海默症的丈夫约翰大胆抛弃家庭的一切,在没有告诉孩子的情况下两人驾驶本已闲置的“求闲者”房车,从马塞诸塞州一路南行,去往海明威的故居。这是他们相守的最后一程,是一场妻子专门为丈夫准备的拾忆之旅。妻子自知身患绝症命不久矣,最后选择活在当下,死亦在当下,浪漫又果敢,为我们展现了一段鲜活的老年爱情故事。在李沧东的影片《诗》中,体现更多的不是身体上的远行,而是精神上的出走。老人美子确诊阿尔茨海默症,她生活清贫,靠做钟点工挣点小钱,虽然生活拮据,但她却想培养一项写诗的爱好。虽然这不是她擅长的领域,但她尽可能去累积生活中的點滴素材,想在濒临失智前抓住内心残存的诗意,反抗最后的人生。影片结尾她真正写出了一首质朴的诗,这是美子深深酝酿后为祭奠那个死去女孩而作的一曲悲歌,她亲手将犯罪的外孙送入警察局,至此美子的精神世界完成了真正意义上的出走与自我救赎。在这些影片中,主人公通过逃离和寻找,在漂泊与治愈中不知不觉找到了情感皈依。在这些阿尔茨海默症题材的影片中都没有过多地渲染疾病后期患者无法自理或重度痴呆的惨状,是因为疾病虽是人类生命的威胁,但我们必须懂得如何理顺和管理疾病带来的无序状态,凸显自身为抵抗疾病彰显的权利价值。

二、阿尔茨海默症生发的叙事作用

(一)内容:揭示创伤过往

创伤的种类有很多,小至家庭个体生理及精神创伤,大至家国民族与群体创伤。创伤是一个具有丰富意蕴的词语,经历了从生理学到心理学,再到社会文化学的不断发展和深化的过程。创伤叙事源于20世纪初期弗洛伊德的精神分析,最初用于研究人所经历的心理创伤,后随着一战、二战和越南战争的爆发,逐渐从精神分析领域转向历史、文学、哲学、文化研究、批评理论等社会科学研究领域,其发展具有完备的体系。电影中的创伤叙事一般彰显了创作者的个体意识,重视从秩序、伦理、信仰等层面对创伤事件进行多维度展示。在讲述阿尔茨海默症题材的电影中,创伤叙事主要集中于家庭内部,少部分会外延至社会历史的创伤,笔者总结此类题材作品有以下几种创伤类型,一是患者本人因病出现的生理及精神状态的创伤;二是病人患病或因病离世给亲属带来的心理创伤;三是在患者患病之前因战争离散、社会情势动荡或是家庭重组等不得已的原因给亲属带来的童年或心理创伤;四是父权制度下对女性进行压迫带来的性别创伤。

第一种创伤与第二种创伤是阿尔茨海默症题材影片中最常见且最具叙事常规性的内容。病患与亲属是一个家庭的一体两面,主体与客体相伴相生,随着疾病突发,面临患者记忆的消失与病情的一步步恶化,给患者本人与亲属带来的长久性的心理创伤是大部分阿尔兹海默症题材影片都会展现的。这时疾病是书写的主体,疾病的书写是一种奇观再现,带领观众认识到一种不同寻常的身体想象,身体可以被视为一种艺术修辞,身体样状的改变催生出不尽相同的病人形象、病房场景和病理情境。疾病中断了生活的常规秩序,是造成事态逆转、情境复杂化,成为深化角色性格、描绘人物关系的重要契机[4]。因此对于疾病生发带来的创伤体验是疾病题材戏剧化的首选。在阿尔茨海默症题材影片的家庭创伤建构中,我们可以感知《世界上最疼我的那个人去了》中女儿在母亲患病去世时的歇斯底里;《妈妈!》中高龄母亲照顾生病女儿的血泪;《长路将尽》中妻子因病必须放弃梦想的痛苦;《一次别离》中男主因父亲患病生发出的道德困境;《皱纹》中患病老人亲眼目睹重病者被送往特殊病房的恐惧;《快乐结局》中患病老人自知家庭的归属感消亡时选择沉入海底的决然;《哦!文姬》中患病母亲给案件侦破造成的阻碍;《仙后座》中父亲幼时常缺席患病女儿成长时期的惭愧;《我和妈妈的最后一年》中儿子始终挥之不去的童年阴影以及《超新星》中萨姆与患者塔斯克因记忆消失带来的爱情考验。皮埃尔·詹尼特认为,通常的记忆反映了生活的一个侧面,可以和其他经验整合。但创伤经历是一种孤独的体验,很难为经验所吸收,因而创伤记忆耗时较长[5]。从这些影片中我们可以看出,阿尔茨海默症给患者和亲属不仅带来个体精神和生理上的打击,且都伴随着长期且深刻的心理影响。而在表现这些创伤时,视听语言也常常表现出非线性的叙事时间,出现了诸如闪回、幻觉以及言语混乱等场景,利用意识流的表现手法来表现创伤思维的混乱以及创伤时间的延宕。创伤人物也时常表现出无言、静默或是滔滔不绝地讲述等状态,犹如身体中出现了双重自我,造成自我的异化。这些创伤弥漫在病人与亲属的潜意识中,损坏了个体自我的形成以及家庭结构的稳固。

第三种社会性的群体创伤与家庭重组的影响在阿尔茨海默症题材的电影中仅作为疾病意识的触发性背景原因存在,导演们并不在此较多着墨,但是书写后却可以将剧情的历时性与文化性描述得更加深刻。阿尔茨海默症作为消退记忆的疾病,那么在记忆消退前曾深刻进入过患者及家属内心,导致疾病生发后家庭矛盾更深刻的原因一部分来自于先前不得已的社会创伤原因。因为创伤可以增加记忆的显现时间,创伤的经验潜伏于潜意识中,其延宕性与重复性在经历压抑时不断闪回与梦魇,从这个意义上说,创伤记忆是一种持久的身体记忆。利奥塔认为创伤是最为稳定可靠的回忆方式,约翰·奥尼尔也曾表示:身体就是社会的肉身[6]。心理的创伤同时受到社会、文化、权力等因素的制约,随着这些因素的变动,身体的塑造与治理方式也处在不断调整与变化中。阿尔茨海默症相关的电影也可以看作是创伤性叙事的一种记录手段,是对创伤带来无止境影响的证明。

在影片《我的母亲手记》中,男主人公洪作因幼时母亲抛弃自己而形成了难以抹去的童年创伤,现如今母亲罹患阿尔茨海默症,身为人子,他虽履行着照拂母亲的义务,但又对母亲持有一种怨怼的心态。随着剧情的展开,我们才得知洪作父亲因战争前往台湾驻兵,母亲不得不在那时选择将家里的长子洪作留在汤之岛,只带两个妹妹一同前往台湾。这种不得已的原因迫使母亲选择在家里留下一个根脉,比起男子汉洪作,两个妹妹更加需要照顾。但这样的做法导致洪作从小对母亲心存怨恨,内心深处一直存在被遗弃的恐惧,始终伴随着一种自怜自伤的情感。在母亲的记忆中这种做法类同于一种不人道的罪行,乃至其失忆了也会凭借着零散的印象背出儿子幼年时期写下的诗句,也会追寻到儿子童年时期游过泳的海边只为了多见他一面。影片中时代的创伤联系着个体家庭的创伤,幼时的分离导致成长过程中母爱的缺失,洪作面临的是一种家庭结构的变动,这种不得已的社会原因破坏了家庭间联系的纽带,最终形成难以忘却的心理创伤。与这部影片有着相似剧情的是《海的尽头是草原》,影片中的母亲是阿尔茨海默症患者,渴望在其生命走到尽头之际能够由儿子去往内蒙古找到自己遗失的女儿。1960年前后,灾祸、饥饿席卷全国,幼小的女儿杜思珩因不得已的原因被遗弃至孤儿院,为了生存下去,孤儿院的孩子们被政府转移到内蒙古。时代的原因导致一个家庭的创伤存在已久,哥哥对妹妹的思念与日俱增,才有了后续寻亲的剧情。女儿杜思珩在刚进入草原时非常不适应,与牧民们极度疏离,总想着逃回上海,但因牧民的大爱感化了杜思珩,才修复了其内心童年时期的创伤。童年时期是人类成长过程中一个非常重要的时期,甚至可以在人的一生中起决定性的作用。人在成长过程中或者成年以后,会一直保持一种童年时期的经验,只是人们很少会对其产生自觉意识。弗洛伊德认为,在人的一生中不论发生多么重大的事情,都不能抹杀童年经验的影响力量。在时代与社会的加速作用下,孩子们作为弱势群体不能选择,因此所见证的离散、暴力、病痛等创伤才会更加沉痛。影片《妈妈!》中,幼时的女儿因时代的激化与误导,狠心与父亲划清界限,在父亲被斗到疲惫不堪回家时却被年幼的女儿关在了门外。父亲满怀期待地逃回家却面临这样的打击,此时他心中的爱与责任轰然崩塌,万念俱灰的父亲选择了投湖自尽。长大后的女儿深陷这件事情的阴影中,余生都在追悔莫及中苦苦煎熬。她中年患上阿尔茨海默症,从某种程度上来说与心中挥之不去的创伤有关。弗洛伊德认为,人们经受重大事故之后,如果不能应付强烈的情绪体验,便会形成“创伤性神经病”,这种病症主要表现为对当时创伤情境的执着,病人无法从中解脱,因此她才将延续爸爸的生命与事业作为她最迫切想要完成的使命。在影片《我和妈妈的最后一年》中,男主人公泉的童年中缺乏母亲的陪伴,他从小也没有爸爸,因为母亲小时候曾经为了某个已婚男人而抛弃了自己,因此全片的基调是灰暗、沉郁的,可以窥见他与母亲之间的心理隔阂。在1995年发生了阪神淡路大地震,在这种集体创伤下,母亲选择回家,但泉始终无法承受心中的伤口。后来母亲患上了阿尔茨海默症,母亲把当年“伤害”泉的记忆全部遗失,泉觉得母亲因此逃脱了罪责,自己反而是被背叛了,这是泉自始至终都无法亲近母亲,却又碍于孝道不得不承担抚养责任的根本原因。综观上述相关的电影,创伤都是在童年时期个体内心的防御机制承受了无法应对的带有威胁性、骤变性的事件后所产生的,从而导致成长序列的失衡。既有社会的也有家庭的原因,受到创伤的一方与施加创伤的一方都产生了相应的精神内伤。这些不可预知的创伤心理因素直接性或间接性与阿尔茨海默症的产生有关,因为它都是作用于神经与回忆的领域,因此在阿尔茨海默症相关电影中加以更深层的心理创伤有助于加强影片的精神创伤症候。

第四种父权制度下对女性压迫带来的性别创伤鲜有阿尔茨海默症相关影片会涉及,但是在家庭这一场域中,由于根深蒂固的封建传统观念的作用,父权制仍是家庭权力结构的中心,既然阿尔茨海默症相关的影片涉及家庭层面的叙事,父权与疾病的表述也有共同存在的空间。正如影片《女人,四十》,导演许鞍华将中年女性所面临的社会压力及家庭压力用细腻又冷静的写实视角表达出来。纵观全片,影片在叙事上几乎很少有真正以女性為视点的镜头设计——这无疑是在写实地隐喻在父权主义大行其道的今天,女性角色话语权被剥夺与缺失的尴尬处境,女性群体常常只是一个无言的沉默者,永远无法逾越男性话语围墙的阻断表达出自己的声音。如片中阿婆总是被老爷呼来唤去,像随身丫鬟似的几无尊严和独立人格地侍奉顺从于他,而女主角也分身乏术,游走于工作的困境与照顾患阿尔茨海默症的老爷之间,自始至终处于一种自我身份认同的困惑之中。影片中对女主人公生活细节的刻画似乎正是对处于中年危机的女性群体精神状态的集体写照。

(二)形式:谜题电影的建构可能

阿尔茨海默症在发病的过程中,病人脑海中的记忆会出现错置、混乱乃至分节的景象,随着记忆的遗失和思维的错乱,以阿尔茨海默症患者为中心视角的叙事设计会衍生出一种凌乱的叙事时间,事件的发生不再有逻辑性和可靠性,并伴随一系列怪异、无序、刺痛人心的情节。正是由于这种反常规化的断裂结构与碎片化的间离叙事,构成了谜题电影(puzzle films)的情节设置模式,而阿尔茨海默症则为谜题叙事创设了一个独特的失控环境。沃伦·巴克兰在2009年主编的《谜题电影:当代电影的复杂叙事》与2014年主编的《好莱坞谜题电影》中认为,谜题电影包含了非线性的环状时间、碎片化的时空,这些电影模糊了不同水平线上的现实边界,其迷惑性来自于裂隙、欺骗、迷宫般的结构、不确定的意义、公然的巧合,其中充斥着精神分裂者、失忆者、不可靠的叙事者等诸如此类的角色。总之,谜题电影在两个层面上运作:故事和叙事,它强调对于一个或简单或复杂的故事的错综复杂的叙述[7]。谜题电影可以视作后现代时空下的产物,在阿尔茨海默症题材电影中《困在时间里的父亲》是谜题电影的最好阐释。这部影片的核心角色父亲是一个不可靠叙述者的形象,因其阿尔茨海默症在言与行方面被困在一个错乱的精神世界,导演将得病后患者眼中所真实看到的世界用内认知聚焦的形式展现出来,将观众的视角巧妙地缝合进阿尔茨海默症患者眼中的世界,因此使观众产生对人物感知的认同。随着剧情的推进,观众会发现父亲这一叙述者是不可信的,在谜题电影不可靠的叙述中,需要对电影的内容进行双重阐释,第一重就是要对叙述者所经历到的一切进行阐释,第二重则是根据对叙述者话语之外的语境来推断故事的真实面目[8]。在《困在时间里的父亲》中,第一重父亲所经历的世界,是每个人物随时都在变换姓名,空间也发生位移,时间更是畸变、循环往复的形态,因此我们可知第二重中,是导演给我们创造了一个疾病的迷宫,让亲身体验阿尔茨海默症的观众们产生了相同的迷失感,目的是增强观众对患者的同理心,以引起社会对于这一边缘人群的关注。这种剧作手法在满足了商业性的同时,也使观众产生游戏性的互动体验,就如同“谜题电影”的名字,观众在观赏的过程中需要解谜,需要加入观众的逻辑推理及想象判断才能达到与创作者思维的融合。在笔者看来,国内的创作者们可以延续这种“谜题式”创作手法,叙事的变化与创新是推动电影类型与风格多变的重要因素,不仅可以帮助导演树立自身风格,也可以实现商业性与艺术价值的融合,是国内阿尔茨海默症题材影片的发展非常值得探索的一个方向。

(三)形式:反转情节设置

阿尔茨海默症题材电影中的反转叙事是在常规叙事的铺垫下于结尾处对患者的身份信息、人格形态等产生突变,把观众心目中本已建立好的认知图式进行彻底推翻,重新建立新的角色关系或情节想象,用新旧两种认知结构的冲击突破观众的心理预期,增强观影的体验感。反转叙事与谜题叙事相同的是,阿尔茨海默症患者本身的病情性质与电影叙事的节奏错乱是相似的表征,疾病创设了一个疑云重重的场域,在其中发生的一切都可能具有欺骗性,因此出现反转或具有谜题特征都是有迹可循的。

韩国导演姜帝圭的影片《长寿商会》与国内导演邹德全的影片《叫我郑先生》在反转手法的应用上是类似的。首先从阿尔茨海默症患者的情感需求为叙事首因出发,在剧情发展阶段都是与自己“并不相识”的妻子建构矛盾情节点,最后在影片结尾处揭示老人金星七和郑先生这两位患病的男主人公与妻子其实一直并存于同一时空,只是阿尔茨海默症的“阻挠”使两对夫妻不能相认,最后加入的反转使两位男主人公彻底找回自己的身份,与妻子再度重逢,并重拾了先前遗失的回忆。相比于运用线性直叙或倒叙手法的阿尔茨海默症题材影片,反转叙事的手法运用在逻辑和构思的严密上更具挑战性,结尾的反转不能太超脱于先前人物或剧情的铺垫,而是要构成一种惊喜与感动,达到与影片主题的契合,使影片更具风格与特色。

除了这两部影片,韩国导演元新渊执导的《杀人者的记忆法》是阿尔茨海默症题材影片商业化、类型化的独特尝试,该片突破了阿尔茨海默症题材影片一贯的温情基调,而是将疾病融入悬疑、犯罪甚至带有恐怖色彩的氛围,使疾病的表达也具有了暗黑向叙事的可能。与前两部影片身份转变不同的是,这部影片由双男主演绎且双方具有相反的职业设定,一个是警察,一个是杀人犯。警察闵泰柱在做着杀人犯勾当,金盆洗手的杀人犯金炳秀却在不断追查真相,但是在结尾情节却突然急转直下,原来闵泰柱真的是一位好警察,所有关于闵泰柱犯罪的事实都是炳秀因患有阿尔茨海默病而臆想出来的,因此电影中反转的塑造是在金炳秀突然的内心觉醒后,意识到了两人身份的正邪反转,原来自始至终犯罪杀人的只有自己。在最后连续的揭秘镜头中,导演将观众在前半部电影中积攒的线索链一瞬间拆散,人物与时间的构建全都只是虚假记忆,看完结尾后瞬间给人带来了颅内高潮的体验。在这部影片中,反转融入了谜题叙事,成为了谜题叙事中的一部分,前两部影片只存在反转,且前两部影片前半段的故事都是真实发生的,而这部影片中几乎所有情节都出现了主角的错置,观众从一开始就踏入了导演设置的陷阱。从这部影片中可以看出,阿尔茨海默症是极其适用于电影语言表达的一种疾病,在病理特征中有众多可以发挥的电影表现手法和电影主题,可以达到内容与形式的双赢。

三、结语

阿尔茨海默症作为现代文明疾病的一种,对人们的伦理意识、社会关系以及死亡观念等产生了深刻的影响,作为一种长期存在于污名化陰影下的疾病,阿尔茨海默症为患者及其家属带来了无尽的伤痛。现实中多是他人对“异己”的排斥,折射出了苦难者在社会中的生存难度。患者在死亡前会经历丧失尊严的痛苦,在社会文化层面,其内在的思想理念、人格修养、行为动机等人固有的特质被一并剥夺,主体性面临消亡。阿尔茨海默症电影的出现也在一定意义上彰显了人们的反抗意识,具有推动现代社会关照阿尔茨海默症群体的现实意义。在这些阿尔茨海默症电影中,有着相似的剧作特征与风格,导演们并没有选择书写阿尔茨海默症患者晚期讳莫如深的惨状,而是注重强调在面临疾病时家人的陪伴与共同的努力。因此,对这一题材影片共性策略的研究对边缘题材的影像再书写有重要的应用价值,可以让创作者们更加注重思考影像的沉浸式观感,使大众在电影这一艺术形式中深刻感受疾病的严重性与患者的内心实况,以期引起全社会对于阿尔茨海默症家庭的包容与扶持,弥合社会裂隙,增加其社会效应。

参考文献:

[1]徐贲.人以什么理由来记忆[M].北京:中央编译出版社,2016.

[2]刘影.《俗女养成记》:镜像结构下的女性出走与归来[J].河南广播电视大学学报,2023(1):59-63.

[3]张卫.追根牧歌文化与尊重精神生命——电影《脐带》评析[J].当代电影,2023(4):24-27,2.

[4]谢建华.何以疾病,如何抒情?——台湾电影的疾病志与抒情史[J].当代电影,2022(4):32-38.

[5]王欣.创伤叙事、见证和创伤文化研究[J].四川大学学报(哲学社会科学版),2013(5):73-79.

[6]奥尼尔.身体形态:现代社会的五种身体[M].张旭春,译.沈阳:春风文艺出版社,1999.

[7]樊晓君.谜题电影:后现代电影叙事的狂欢化[J].艺术百家,2021(4):135-140.

[8]王莹.小径分叉的花园:谜题电影艺术研究[D].重庆:重庆大学,2014.

作者简介:李俊颖,云南艺术学院电影电视学院戏剧与影视学硕士研究生。研究方向:民族影视语言与文化研究。