试论明代“博古绘画空间”的结构层次

[摘要] 明代绘画中有一类重要的绘画范式——博古绘画,其内容是以古人进行鉴古活动为主题的绘画图式。宋代以后,历朝以博古为主题的绘画层出不穷,其指称范围、内涵与外延随着时代的发展也各不相同,尤以明代最为典型。从绘画题材上看,其是一种涵盖人物活动和环境描绘的具有故事情节的场景绘画。这种绘画的功能倾向于记录博古这项特定的活动。正是由于其在绘画题材、绘画功能以及所处历史环境方面的特殊性,因而具有了层次更加丰富的空间关系。与此同时,以明代博古为主题的绘画研究在空间结构上发生了一些变化,揭示了图像的空间差异性和创作情境的转变,而“博古绘画空间”结构的变化也準确呈现了明人的鉴古趣味。因此,本文拟借用“空间”理论,多角度解读明代博古绘画的空间结构,希望通过引进“博古绘画空间”这一概念,把研究者的目光重新聚集到作品本身,从而对探究明代的审美意趣有所启发。

[关键词] 明代绘画 博古 “博古绘画空间” 空间结构 审美意趣

明代绘画中有一类重要的绘画范式——博古绘画,其内容是以古人进行鉴古活动为主题的绘画图式。按照《说文解字》,“博”意“大通”也,从十、从尃。尃,布也,补各切。本义为大、广、多。[1]古,故也 。故,旧也。[2]“故”指代原来、旧时的事物。明代“博古”绘画中的“古”指“古物”,包括古字画、古器物、古陶瓷等。因此,博古就是广泛博览、大量品鉴古物。随着明代社会鉴古热潮的兴起,博古活动成为明代文人风雅活动的标志性特征,而记录这一现象的博古绘画也应运而生。

博古绘画代表了明代一种特殊的绘画类型,与传统的山水画、花鸟画及人物画略有不同。从绘画题材上看,其是一种涵盖人物活动和环境描绘的具有故事情节的场景绘画。这种绘画的功能倾向于记录“博古”这项特定的活动。其类似于文本记录,只不过是将文字记录的形式转换成绘画语言来保存。纵观历史的发展,无论哪个朝代的博古现象都不及明代兴盛。博古热潮的出现是明代独有的特殊历史现象,这与明代的社会环境和明人的价值观念息息相关。正是由于在绘画题材、绘画功能以及所处历史环境等方面存在特殊性,明代博古绘画具有层次更加丰富的空间关系。

博古不仅是一项活动,博古绘画也不仅是记录博古活动的图画,还是个个立体的能够真实还原视觉、环境与观念的图式。它们共同构成了“博古绘画空间”。这个意义上的“博古绘画空间”与单纯的以博古为题材的绘画有着本质上的区别:它指的不是单独的图像或广义上的画科,而是特定的空间构成。“博古绘画空间”是一个空间整体——是以山水、花草、建筑、氛围、气候、色彩、气味、光线、声音和精心选择的居住者及其活动所营造出来的世界。虽然它以博古绘画为主题,但目的并不是研究传统意义上的博古活动、古物或任何自给自足的图像,而是再一次思考、铺排画像的核心因素,即画面的构成、意义的生产、与历史的对话以及与观者之间的互动。[3]

按照巫鸿对空间的理解,其可分为四个层次,而本文则有意将之划分为三个层次:首先是“博古”绘画的内部空间,其在概念上分为“图像空间”和“视觉空间”,前者指形象在文学意义上的联系,后者指画面的视觉构成和再现手段。其次是绘画场景中所蕴含的象征空间。最后是绘画及其载体的文化环境空间,也就是展现文学典故在博古绘画中的历史意义。[4]此外,研究绘画图像的方式有很多,其中最经典的也是现当代研究者最热衷的一门方法是图像学研究。图像学研究的领域非常广阔,最基础的一个方面是解释作品的本质内容,即潘诺夫斯基所说的象征意义,也叫作“前图像志分析”。此类图像分析只在视觉可识别的范围内作用于观者,不会关联外围资源,是一种基础的形式分析。[5]这两种方法在某种程度上有一定的相似性与关联性。本文欲借鉴图像学与空间理论的概念和方法,再结合明代“博古”绘画图像,从构成与象征、环境与观念的角度出发,深入剖析明代“博古绘画空间”的结构特征与内涵。

一、构成与象征:“博古”绘画的视觉空间

博古绘画的视觉空间涵盖了图像本身内容所指涉的空间以及观者所看到的视觉空间。以明代博古绘画的其中几幅为例,通过观看画面的构成形式,可进一步辨识画作的内容,了解由人物、地点、情节构成的“图像空间”关系,进一步认知画幅的收藏、摹拓情况以及图像的视觉再现方式。

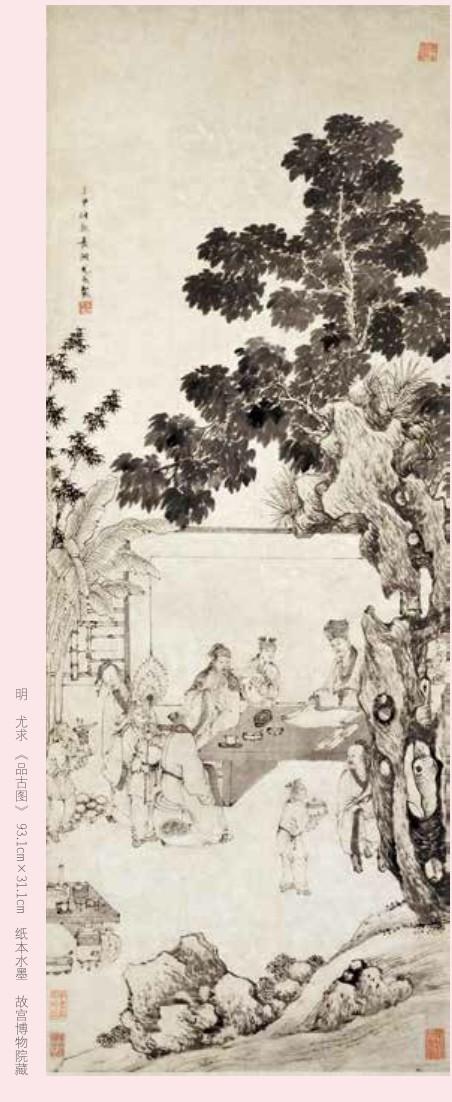

《品古图》与《松阴博古图》均出自明代尤求之手。这两幅画从构图和画面内容来看都有较为相似之处,都是以文人赏玩古器物、书画为主的博古题材。《品古图》中有一位头戴礼帽的高士,身着长袍,依案端坐,两手开卷,正在欣赏古书画。其身旁站立四人,姿态各异,或昂首凝思,或低头观画,认真入迷之态十分生动。几名童子分侍左右,或捧爵前来,或持扇旁立,或窃窃私语,极富生活气息。[6]画面左下角露出半角方形茶几,几上摆着瓷器、彝鼎等古玩,点出了“品古”的主题。园中湖石屹立,翠竹、芭蕉掩映,桐树成荫,流水淙淙,意境清幽,映衬出文人雅士在玩赏古物时的雅致情调。

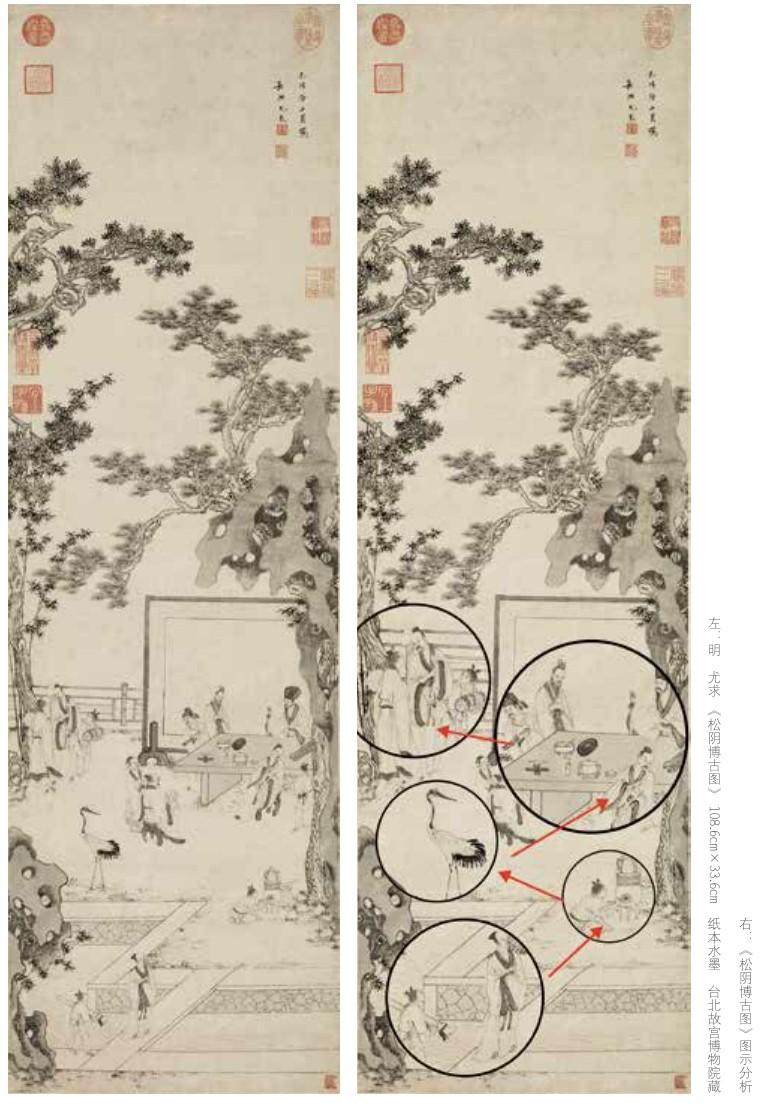

《松阴博古图》的绘画内容与此画很相似。同样是在一棵松树下,六位文士围坐于长方案桌之前。一位头戴黑色礼帽、身着长袍的高士手举一器物,正同对面一位文士讨论着什么。其身旁几位文士有的在凝神贯注地倾听其讲话,有的在窃窃私语。左边一松树下也有两位文士正在热切地攀谈着什么。他们身旁的小侍童手捧古物侧首倾听。左下角太湖石前有一只仙鹤也被这竹院的“品古”雅景深深吸引,频频回首顾盼。仙鹤伫立之处绘有“Z”字形水流。水流的走势统领了整幅画面的布局。很显然,作者在这幅画里添加了两个新的符号,即仙鹤和水流。仙鹤、水流也是此图区别于《品古图》的最大特征。

鹤成为中国古代绘画中日渐流行的元素,离不开当时古人有饲养、观赏鹤的习俗。鹤的形象在日常器物和绘画中常作为点缀或衬托性元素而出现,早在春秋战国时期便有著名的莲鹤方壶。南北朝时期一书家为埋葬死去之鹤而撰写了《瘗鹤铭》,引得后世无数书家前来瞻仰并拓印、书写。周舫所绘《簪花仕女图》中,亦出现了仙鹤元素。古代画家之所以对鹤如此偏爱,其实有着多方面的原因:鹤形象优美,气质温和高洁,姿态大气端庄,仿佛翩翩君子。其婉转清丽的鸣啼声象征着君子傲人的文采,纯白无瑕的羽翼象征着君子“出淤泥而不染”的高尚品格,展翅翱翔的身姿象征着君子不畏艰险、勇于追求自由的人生理想。此外,在封建皇权的影响下,其还具有护卫皇权的象征意义,如故宫太和殿前屹立的铜鹤即代表着皇权的无上威严。明清时期一品文官官服的补子上也绘有仙鹤。明代《大学衍义补》记载:“文官用飞鸟,象其文采。武官用走兽,象其猛鸷也。”[7]因此,鹤也被称为“一品鸟”。由于仙鹤体态妍丽,寿命长久,道家将其视为具有仙风道骨、能够长寿高升的吉祥之物。受道家仙学文化的影响,仙鹤被视为连接凡人与神仙的一条纽带。人们认为仙鹤可引导人的灵魂升天成仙,因而有“羽化”及“驾鹤西归”之说。[8]“羽化成仙”有超凡脱俗的含义,因而仙鹤也象征着高升、高洁。

在明代,不仅在达官贵人的官袍上可以看到生动妍丽的仙鹤,其还逐渐作为一种固定的符号出现在绘画之中,受到画家们的普遍青睐。需要注意的是,仙鹤大多出现在描绘贵族生活的绘画当中,这说明其具有身份暗示的意味。出于彰显画主人的名利地位或期望自身达到某种品行的需要,画家们在作画时往往会将仙鹤点缀其中。比如,明代画家谢缙曾为其画作《松竹白鹤图》撰写题文“丹砂作顶耀朝日,白玉为羽明衣裳”[9],试图借用鹤的象征意味道出画主人高贵的身份与品行,同时表达自身对高升的心愿和诉求。随后,这种暗喻品行与寄托希望的吉祥之物——仙鹤,以一种特殊的符号固定在了中国传统人物绘画当中。

尤求的画作中既然有仙鹤出现,或许正可说明画中鉴古之人的身份不凡。他们也许是深处庙堂的高官,也许是有钱有势的地方商贾。仙鹤在此画中不是凭空出现的。仙鹤对湿地环境的变化极为敏感,被誉为“湿地之神”。画家巧妙地在其伫立之处安排了一条水流,符合仙鹤的生存环境。水流呈现出“Z”字形,既丰富了画面的空间层次,又完美地诠释了仙鹤出现的合理性。此外,博古本身是一种高雅的活动。有了仙鹤的点缀,更暗喻着活动参与者的高洁脱俗、清正富贵。

《品古图》属于以鉴赏古书画为主的博古画,《松阴博古图》是以把玩古器物为主的博古画。两幅画给人展现的視觉空间存在相同性和差异性。整体来看,两幅画均为竖构图,画面以鉴古为中心的文人宾客、桌子上的古物都被安排在画面构图的右半部分。画家都是从宏观视角出发来观察人物活动,并将之呈现于画面之上,构图遵循了当代画家、摄影师所热衷的黄金分割法,使画面不论从故事情节来看还是从构图来看,都具有完整性。这在视觉上给观者营造了较为一致的舒适感。从画作内容来看,两幅画都包含了树林、假山、凉亭、屏风、鉴古活动、茶事、琴艺等景物或景象——第一层为树,第二层为屏风,第三层为博古的场景,第四层为假山,这是一种共时性的叙事空间视角。

画面中,翠竹、梧桐和假山交互成荫,形成了一个“拱门”。“拱门”下摆放着一面屏风,文人们围坐于此。“拱门”、屏风带有私密空间的性质。屏风除了有美化和装饰作用之外,通常用来阻断一个完整的私密空间,同时能够起到遮蔽的作用。“拱门”也有分隔空间和增强隐秘性的效果,既保证空间的私密性,又不会让空间显得太突兀。[10]画面中鉴古场景的所处区域虽然是在一个露天的庭院中,但屏风和“拱门”还是为博古活动增添了一丝神秘性。我们由此也可以看出画家所描绘的博古活动是在私人庭院中进行的,到访者或是主人亲近的朋友,或是其信任的鉴赏家。由此可以大致猜测,明代大部分博古鉴赏活动是一种带有私人集会性质的娱乐活动。这种带有私密性质的鉴古空间更能准确地呈现出明人对古物的重视及他们的收藏趣味,使得鉴古空间更具个性色彩。[11]

这两幅画也存在视觉空间上的差异性。二者最主要的区别是前景——《松阴博古图》比《品古图》的取景更远、更广阔一些。若将两张图比作照片,则《品古图》的比例更像是3:4,而《松阴博古图》的比例更像是9:16。《松阴博古图》里的人物、环境被描绘得更小一些。从构图形式上来看,主人与博古活动到访者所处位置的空间更广阔,人、物、环境之间的空间关系得到了重构。《松阴博古图》按照视觉观看顺序,可以将画面分为五组,每组都是一个完整、独立的空间个体。整体空间的组合排列在画面中呈现为“Z”字形。第一组是画面左下角太湖石的后方有两人低声私语。视线后移,会发现一棵树下的一名小侍童正跪地煮茶。再往左侧折回,会看到一只仙鹤回首伫立。紧接着,画面的中心出现了——以头戴高帽的文士为主,画中人物两两成对,正在一同鉴赏古物。最远处一组是梧桐树下正在窃窃私语的几位仆人。五组空间组合虽按照“Z”字形依次排列,但观者并不一定会沿着这一既定轨迹观看。人们的主观意识往往还是会聚焦在中心位置正在参与博古活动的那群人身上,然后才会慢慢移动视线来观看其他元素。画面中间那几位鉴古之人既点出了博古聚会的主题,又为整个画面确定了一个稳定的视觉中心。这种构图方式也体现了画家的精心布局。其以赏古人物为视觉中心,配合鉴古场景的茶事与会友的助兴情节,使人与人、人与物、人与自然环境互文,在视觉叙事层面形成了紧密联系的整体。

《品古图》与《松阴博古图》均出于同一作者之手,画面内容高度相似。不过,《品古图》的视觉空间构成并没有那么复杂,画面中心只是以参与鉴赏活动的几组人物为主体,画面前方也只是表现了一堆山石,并未展示其他空间。画家之所以这样处理两幅画,或许是出于订购者的要求,或许是为了表现明代博古绘画的不同流行图式,不过无论怎样,其都客观、忠实地描绘出了彼时文人的理想生活以及对博古传统的追慕。

二、观看与展示:博古绘画的展现空间

博古绘画的视觉空间只是给观者展现了绘画内容的结构形式,而博古绘画本身即存在自我展现的空间,即其物质形态意识。博古绘画的观看方式、展示地点、使用场地,包括与文化环境的融合,共同构成了其存在的生态空间。所谓“生态空间”,就是将“博古图”还原到它们所属的社会环境中去。我们可以对画中人物的身份、作画场合和图画储存地点进行推测,并且建立这张画的观看历史和不断更迭的过程。如果说前述视觉空间展现的是博古绘画的主题和内容,此处将进一步对博古绘画的物质形态和生存环境展开探讨。

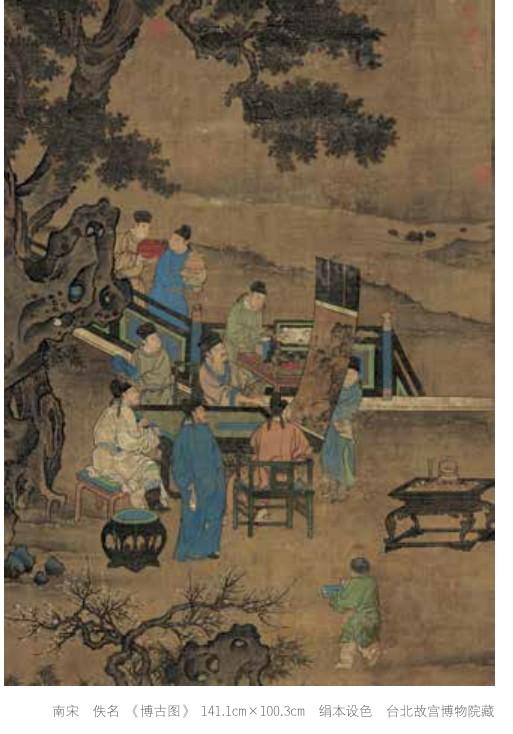

在庭院中赏玩古物的活动其实在宋代就已经出现了,如南宋时期即有《博古图》流传。此画也以庭院为背景,假山流水、茶事琴艺等这些固定的博古场景一应俱全,只是缺少了屏风和类似于“拱门”的树枝这类私密物象。这说明,此时的鉴古空间发生了变化。被鉴赏的古画也一改文人围坐观赏的方式,而是以侍从在他们面前将古画高高举起的方式观看。侍从站立在与众多文士对立的位置,手举画卷将其舒展开来,供文士们观看。这是一幅极为典型的“站立式”博古绘画,与“围坐式”博古绘画有所不同。

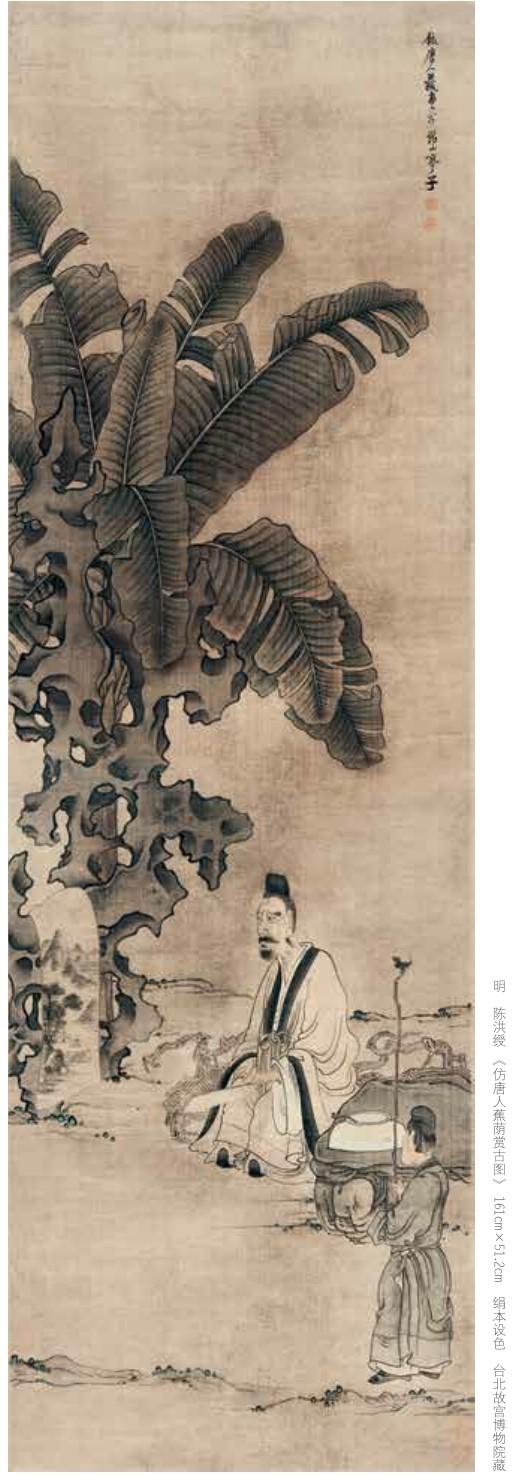

《仿唐人蕉荫赏古图》同样是以鉴古为主题的博古绘画。不过,就绘画内容和构图形式而言,它与其他鉴赏古器物的博古绘画稍显不同。此图是以单纯鉴赏古书画为主题的博古绘画。画面以藤黄、花青、赭石设色,整体呈现出仿古的色调。芭蕉荫下,太湖石畔,一位高士休憩于天然石几之上,正观赏铺展开的山水畫轴,身旁有童子捧杖侍立。画面右侧上方题跋曰:“仿唐人,洪绶画于溪山亭子。”《仿唐人蕉荫赏古图》的与众不同之处在于博古绘画从宋代开始出现后,一直到明代都是以鉴赏古字画为主题。古物的呈现方式多是被摊放在多张几案之上,由数人围坐在一起共同评鉴。此类绘画图式仿佛受到了某种束缚——每幅画都有三五人作为鉴赏者,另有二三侍从辅助摆弄古书画、器物,再配以竹林、芭蕉或梧桐作为标志性景观……这些约定俗成的物象和手法几乎是一致的。何慧鉴曾提出:“一旦这些图像的权威性通过‘约定俗成这一社会文化过程得到确立,如果巧妙地操作,有效地实行,仅仅提到某人或某地就会立刻唤起一种难以抗拒的抒情性共鸣,指向所示空间和时间,并通过人事结合起来。”[12]约定俗成,即为一类范式。这类范式的图像一定是代表了社会的主流现象,即当时的人们想要这么做。博古画表现的就是一种博古成风的现象。通过作画的方法彰显自身高洁的品行和尊贵的地位,符合当时社会的主流审美情趣和价值观。因此,对博古这一主题的还原使这些画的留存变得可以理解。

至于构图较为少见的《仿唐人蕉荫赏古图》,其中的古画是被悬挂在太湖石上供人观赏。有趣的是,《仿唐人蕉荫赏古图》中只有一位长须文士端坐于巨石之上,正向前端详古画。其周围并无其他人一同鉴赏,古画也未被侍从举起,而是被挂在芭蕉树下的太湖石之上,可见画家想强调“独对”的鉴赏方式。从鉴古场景来看,其并不是在私人庭院中鉴赏,而更像是身处大自然之中。

我们再来看南宋佚名所作《博古图》。从画面左侧巨大的太湖石、高大的梧桐树以及缓缓流过的潺潺小溪可以看出,画家在极力营造一种真实的自然之境。无论是这幅《博古图》还是陈洪绶的《仿唐人蕉荫赏古图》,画中鉴赏古物的方式都更加立体、直观。被鉴赏的古字画与鉴赏者呈现“对立式”而不是“围坐式”姿态,这使得观者能够清晰、明了地看出被鉴赏的古画是什么内容。因此,这两幅画在展示空间和鉴赏空间上更具一致性。

通过两幅画的对比可以看出,古画的展示地点、使用场地、文化环境相较之前的博古画皆有所改变。之前博古画的展示方式一般是将古物置于桌案、茶几之上,进行静态展示。《博古图》里的古画被侍从托举起来观赏,《仿唐人蕉荫赏古图》里的古画被挂在太湖石上观赏,展示方式由静态转变为了动态。博古的使用场地也由私人庭院转变为半开放的自然环境之中。纵观画面,博古活动的背景既像是融于自然中,又并非完全融入自然,而更像是处于自然与庭院之间一种过渡的临界状态。环境的转变会使明代文人在鉴赏古物时发生心态和趣味上的一些变化。这也从侧面展现出博古这项活动正逐渐大众化和娱乐化。

记录博古活动的画家们通过转变构图手法,使得观者可以更好地揣摩古人赏古、鉴古的意趣。对赏古的文人来说,向往身处自然山川中的形象足以使人联想到一系列与品行高洁、避世隐居有关的典故。《仿唐人蕉荫赏古图》中只有一位文士在赏画,这显然不属于集会的鉴赏性质,更不存在任何交易活动,可见画家想要通过隐晦、私密的空间表现对归园田居的追求。

三、收藏与寄托:“博古”绘画的观念空间

“博古”绘画的观念空间即探究“博古”绘画中折射的社会文化心理与审美观念,是图像与社会观念共同构成的想象空间。虽然文章讨论的主要是“博古”绘画,但“博古空间”这一概念不断引导着我们将图像与社会观念进行联系。总之,“博古空间”这一观念能调动学术研究中的一种特殊潜能,帮助我们探索图像和社会之间的关系。[13]

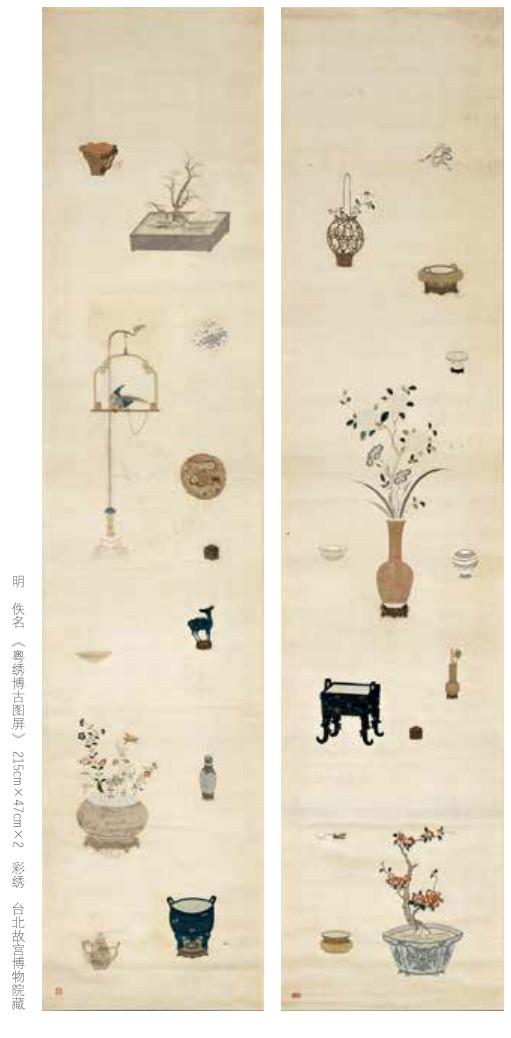

还有一类“博古”绘画表现的不是单纯以“博古”为主要活动的鉴赏空间。这种“博古”绘画以大面积的自然山水为背景,以自然环境衬托出几所房屋,其中每所房屋都有各自的功能,或作为书房,或作为茶室,鉴古只是日常活动中的一项,且画面中不会明显展示鉴古的场景。从画面中的整体环境来看,鉴古的场所多是豪华版的私人庭院,故而此类“博古”画大多描绘的是古物收藏家的生活。在古代,大多数有钱又热爱古物的富绅都会这样布置别居。再加上题跋中也显示出画中人物的身份和所画内容皆与收藏家有关。他们是“博古”圈的重要参与者。[14]明代有一批画家专门为古物鉴藏家画“博古图”,文徵明就是其中一位。

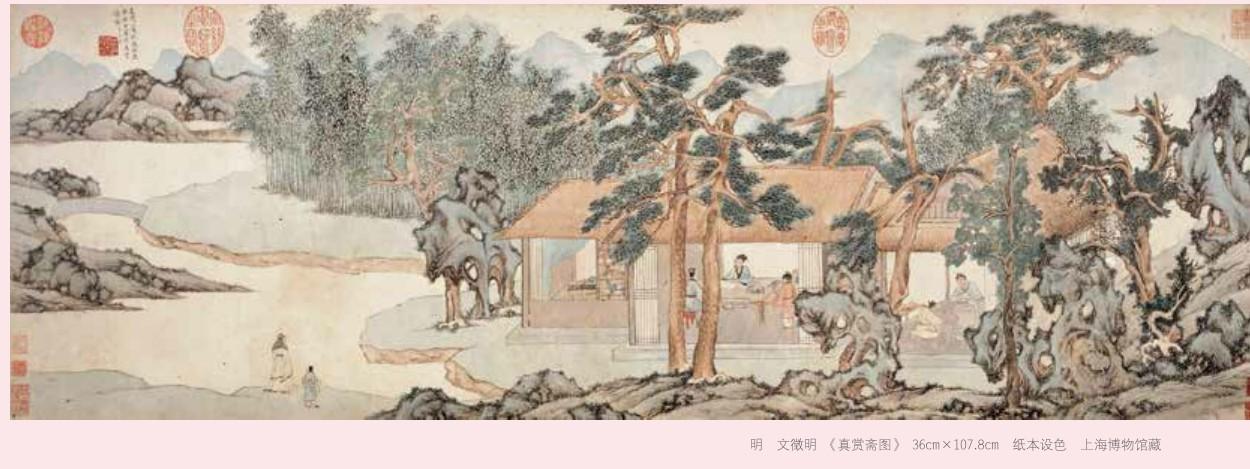

文徵明早年所绘《真赏斋图》今藏于上海博物馆,乃其为好友华夏所作。华夏是江南地区重要的收藏家,从事金石书画收藏活动四十余年,具有很高的鉴赏水平。“真赏斋”是其私家斋园,内藏诸多法帖、名画。文徵明经常出入其中,观赏华夏的精彩收藏。画面中的真赏斋掩映于苍松翠柏与玲珑的太湖石之间,其间可见三间居室,斋主与客人于画面正中的房间内对坐,似乎正在共同欣赏一幅手卷,身旁有一童子侍立。右侧房中有二童子围炉烹茶。左室无人,然而透过半卷的窗帘,可见书架上陈列的书籍简牍和几案上的古琴,显示出主人的高雅意趣。屋后有一片翠竹,左侧湖光山色极为秀丽,视野十分开阔。前景处,一文士携一仆童,似乎正欲前往斋中会友。

耿明昭在分析《真赏斋图》时,将其划分为三重空间:“第一层为书斋所在的椭圆形台面。第二层为湖石所在坡面兼及访客、溪桥和斋后竹丛连接起来的环形空间。第三层则为后方的远山。这三重空间以书斋作为核心沿对角线方向层层向外扩展。”这种空间的划分方法是非常合理的,为后人研究《真赏斋图》提供了严谨的学术依据和参考。不过,如果再仔细划分的话,第一层空间还可以划分成三片小区域:最左边的居室摆放书籍、古琴等古物,应是书房。中间的居室供宾主鉴赏古物。右侧居室是两名仆童围炉煮茶的活动空间。

表达同一主题的鉴古绘画还有《桃溪鉴古图》。其为竖轴,远景处山林环绕,山涧小溪缓缓向下而流,中景处可以看到五座亭台依山傍水而立,其中主亭内有三位文士围桌而坐,桌面上摆放着打开的大尺幅卷轴以及一些零散未打开的卷轴。中间头戴乌黑帽的文士正与旁边两位文士侃侃而谈。他们身后以及身旁的长桌上除了古画以外,还有一些青铜器物。五座小亭属于庭院中景。随着视线前移,出现了庭院的围栏。围栏外的两名侍从一人手举古画,一人手捧古器物,围栏内有两位文士正一边攀谈一边外行。可以看出,此画的鉴古地点也是藏于自然美景中的一所豪华别居。画家围绕着大自然的鉴古环境,打造了三重空间:第一重是以庭院围栏内意欲外出的文士和意欲内进的侍从为主,第二重以多人围聚的鉴古场景为主,第三重以高低相倚的楼阁和高耸的山峰为主。

《真赏斋图》与《桃溪鉴古图》通过将鉴古主题的人物故事同自然环境相结合,很好地探究了画面中不同形象的空间构成和互动关系,展现出了图式背后的人文精神。层次丰富的环境描绘不仅仅是作为博古活动的点缀,还想借此表达一种文士对隐逸环境的要求。之所以将《真赏斋图》与《桃溪鉴古图》放到一起进行比对,是因為两幅画存在共同的空间元素。二者除了都有“访客会友、煮茶琴事”等一系列对博古活动的衬托描写之外,也都对外部自然环境进行了重点刻画。与此同时,他们的创作者也同处一个时代。吴门画派的画家们在描绘博古会友或雅集场景时,多将主体人物角色置于广阔的自然山水之间,以此暗喻博古会友的主题,展现文人的雅致生活。共同的绘画空间能够展现出他们拥有共同的绘画观念,即将自然山水作为一种情感的寄托。

“博古绘画空间”从一种带有私密象征的空间演变为半开放的空间,最后完全融入自然环境之中,这体现的是环境与博古之间的空间互动。或许有的画家在绘画过程当中有意摒除了一些自然背景,只保留了屏风、“拱门”等简单的背景(按:其用意是刻意强调博古的私密性)。不过到了后期,有的作者反而有意强调自然背景的刻画,此即暗示着文人在鉴赏古物时的心态和趣味已经发生了转变。不过,无论怎样刻画,“自然”都是作为共同元素而存在于画面之中的。

明代的文人雅士热衷于寄情山水,喜爱在自然环境中吟诗赋颂、鉴赏古物,使天然之趣与个人志趣相融合。这种寄情山水、渴慕林泉的山水观自宋代以来便有体现。北宋郭熙曾在《林泉高致》中展现出文人士大夫对林泉之地的渴慕:“君子之所以爱夫山水者,其旨安在……不下堂筵,坐穷泉壑,猿声鸟啼,依约在耳,山光水色,滉漾夺目,此岂不快人意,实获我心哉!”[15]由此可以看出,郭熙所谓的“林泉高致”就是指身在庙堂、心在临泉之感。君子为何钟情于山水自然?因为田园、乡村可以令他们涵养心性,山石林泉可以令他们“饱游饫看”。悠然自得、猿啼鹤鸣的生活是他们向往而始终不可得的。那么,到底该如何解决这围困于此的两难境地?对古代文士来说,他们能做的便是一方面通过绘画的方式抒发自由的心性,另一方面是通过绘画的方式将自己在大自然中“品古”作乐的活动记录下来,以此来满足寄情山水的幻想。因此,这种以自然山水为背景的绘画图式所表现的博古内容和隐喻的文人精神,为我们探寻明代绘画的“博古绘画空间”提供了来源与契机。

四、结语

博古绘画最早出现在宋朝,一开始描绘的场景是书斋这种密闭的空间。随着博古进一步的微观化,出现了一种空间叫“案头”,也就是将古物摆在桌案、书柜上面。一方面,书斋完全属于个人的私密空间,这就决定了能进入书房鉴古的人是有限的。另一方面,古物作为古董被保存,不具有把玩的意味,因而彼时的博古只是在“赏”的层面进行。鉴于明代没有此类绘画,本文不再过多阐释。第二层空间是庭院。庭院是介于自然和室内的半开放式临界空间,参与博古的人数多了起来,古物逐渐具有了可供把玩的性质。在第三层空间,博古活动完全融入了以山水为背景的自然环境之中,鉴古之人越来越多,博古成为一种“可玩可赏”的雅事。“博古绘画空间”的结构转变不仅展现了博古这项活动的演变进程,而且显示出了古人独特的审美意趣和人生观念,是探究古代社会风尚的重要历史见证。

本文所讨论的“博古绘画空间”是以一个明确的方法论作为起点,即将明代的博古绘画还原到它们所属的视觉构成空间和生存环境中去,通过重构其所从属的原作而思考这些作品在社会环境中的意义。因此,个案分析是本文的基石。如果以往的研究倾向于谈论博古画的内容以及探讨某一时期博古画形成的原因、过程与具体表现,本文则旨在从整体出发,于宏观的视觉结构中界定“博古绘画空间”中叙事性和结构性、表现性和观看性、现实性和虚拟性的关系。我们所讨论的不是单独的博古绘画图像,而是由图像、媒材、文学、社会环境、社会观念等多重因素构成的“博古绘画空间”。笔者通过引进“博古绘画空间”这一概念,希望把相关研究者的目光重新聚集到作品本身。

(本课题由云南师范大学研究生科研创新基金资助。)

注释

[1]许慎.说文解字[M].徐铉,校注.长沙:岳麓书社,2019:6.

[2]同注[1],15页。

[3]巫鸿.中国绘画中的“女性空间”[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2019:19.

[4]巫鸿.“空间”的美术史[M].钱文逸,译.上海人民出版社,2018:482.

[5]潘诺夫斯基.图像学研究——文艺复兴时期艺术的人文主题[M].戚印平,范景中,译.上海三联书店,2011:35.

[6]叶子.薪火相传:浙派及明代院体绘画研究[M].上海人民美术出版社,2010:167.

[7]林德昌.吾非名人[M].长春:吉林人民出版社,2006:195.

[8]包铭新,赵丰,编著.中国织绣鉴赏与收藏[M].上海书店出版社.1997:57.

[9]野崎诚近.中国吉祥图[M].北京燕山出版社,2009:214.

[10]王世襄,编.明式家具研究[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2020:71.

[11]耿明昭.“真赏”的重构与纪念:文徵明《真赏斋图》的空间变化及功能转换[J].中国国家博物馆馆刊,2022(7):100-113.

[12]柯律格.明代的图像与视觉性[M].黄晓娟,译.北京大学出版社,2011:45.

[13]同注[3],484页。

[14]靳萌.金石学视域下明代古物鉴藏现象的语境探究[J].天津美术学院学报,2023(2):43-47.

[15]郭熙.林泉高致[M].梁燕,注译.郑州:中州古籍出版社,2012:67.