故宫博物院藏《鱼篮观音图》画家身份蠡测

王泽兴

[摘要] 故宫博物院藏有一幅元代佚名画作《鱼篮观音图》。此幅作品的用笔方式与人物特点同元代画家因陀罗的绘画风格极为相似。此外,该画两侧有中锋明本与息庵禅师的两则题跋。据文献记载,中峰明本、息庵禅师与因陀罗曾在河南汴梁地区(今开封)有过交集。故笔者通过考证,认为故宫博物院藏《鱼篮观音图》应是元代画僧因陀罗所作。

[关键词] 因陀罗 《鱼篮观音图》 画僧

《鱼篮观音图》现藏于故宫博物院,纸本水墨,纵70.3厘米、横27.7厘米,画幅中下部绘鱼篮观音一身,上部有中锋明本的题跋,跋文为“有漏笊篱,混无孔窍,更问如何,灵灵自照。幻住明本”。画中左侧有小字题跋“□息庵主笔”,下方钤盖印章三枚,分别是“谭氏区斋书画之章”“和庵父”“谭敬私印”,均是民国收藏家谭敬的私印。该画目前被认定为元代画作,只是作者尚不明确。其收录于《元画全集》第一卷第四册,同时收录于《中国绘画全集》之中。根据此画的画风及题跋款识,笔者认为该作品为元代僧人画家因陀罗所作。

因陀罗,元末画僧,其画作目前大多藏于日本的博物馆与收藏机构。其极具个人风格的水墨人物画虽然并未在中国广泛流传,但传入日本后多被视为珍宝。因陀罗多绘制禅宗高僧等佛教题材的画作,其水墨人物画吸收了南宋梁楷“减笔”写意人物画的特点,常以寥寥数笔勾画人物特征。

一、“化身”题材

鱼篮观音的故事主要讲述了观音菩萨化身为提篮渔妇显现于人间,渡人间苦厄并进行佛法教化的事迹。现存的因陀罗绘画作品中有大量“化身”题材作品,如《寒山拾得图》《布袋图》等。所谓“化身”,即佛、菩萨为普度世间众生,据三界六道之不同状况和需要而变化其身。以因陀罗为代表的僧人创作群体,如寒山、拾得、布袋和尚及三十二相观音等人,在宋元时期创作了许多“化身”题材绘画。宋元时期出现的“化身”题材画作在一定程度上反映了当时民众渴望被救渡的思想。

寒山、拾得相传为文殊、普贤两位菩萨的化身,而丰干禅师传为弥陀的化身,布袋和尚则传为弥勒的化身,这些形象在因陀罗“化身”题材的作品中都有体现。因此,故宫博物院藏《鱼篮观音图》从创作题材上来说与因陀罗绘制的“化身”类作品是一致的。

二、因陀罗人物的画风特点

因陀罗的人物画作品在吸收了梁楷“减笔”画法的基础上,又创造性地运用重墨勾勒衣带,同时用淡墨轻描人物外形,笔墨程式独具个人风格。

(一)用墨

因陀罗常用浓、淡区分较为明显的墨色绘制人物画。其人物画虽然受梁楷画风影响较大,但梁楷用墨更为柔和,画中浓墨、淡墨之间会有过渡的墨色,而因陀罗用墨却是非浓即淡,基本没有过渡。

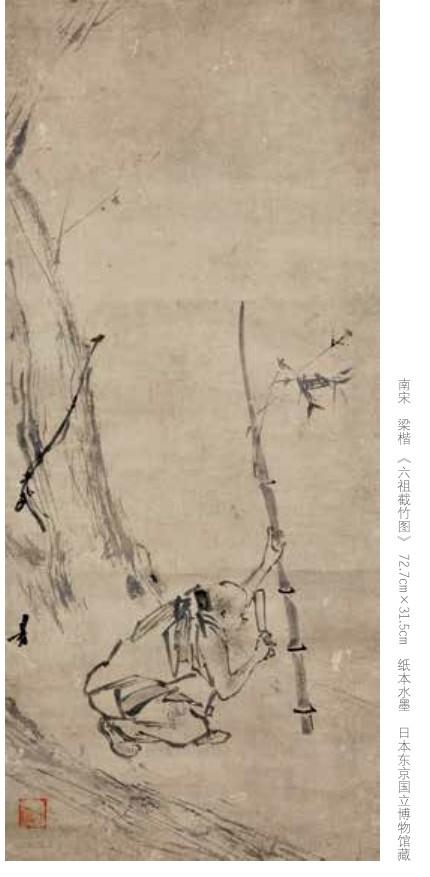

在梁楷的《李白行吟图》中,从人物的束发带到头发,再到人体轮廓,形成了三个墨色层次——束发带用浓墨,人物的轮廓线用淡墨,头发用墨则居于浓、淡之间。同样的处理手法还见于梁楷的《六祖截竹图》。画面中,六祖的束发处虽用浓墨,但墨色可以看出变化。在因陀罗的绘画作品中却不见这一特征。其笔下人物仅用浓墨与淡墨勾画,中间无过多层次。

因陀罗无疑是集前人之所长又加以自我创新,最终形成了简练又独具特色的用墨方式。在故宫博物院藏《鱼篮观音图》中,畫家绘制鱼篮观音时主要也是用浓、淡两种墨色完成的,这种画法与因陀罗的用墨方式很相似。

(二)头发的表现方式

因陀罗绘制人物头发时使用了“吹墨法”。这种方法可使人物头发具有蓬松感。这种独特的画法在因陀罗的多件画作中都有出现,如日本东京国立博物馆藏《寒山拾得图》中两个中心人物的头发就是采用“吹墨法”完成的。故宫博物院藏《鱼篮观音图》中鱼篮观音的头发也是用“吹墨法”绘制而成的,墨色有浓、淡两种。

(三)衣领、袖口与腰间帛带的处理方式

通过观察,笔者发现因陀罗的重墨只用在人物的三个位置——衣领、袖口与腰间帛带。在因陀罗的众多作品中,画中站立人物的衣领、袖口与腰间帛带都用重墨、粗线勾描。其多以宽头方笔起笔,用笔一气呵成,不带皴擦点染。

这种处理方式与宋代人物画多有不同。在宋代人物画中,有的画家是先用线描勾勒,然后将衣领、袖口、衣摆处用淡墨加重,如传为宋代马和之所作《唐风图》就是采用了这一勾描方式。

故宫博物院藏《鱼篮观音图》中,鱼篮观音手持鱼篮,服饰以淡墨勾勒,衣领、袖口与腰间帛带用重墨、粗线一笔完成,用笔均为方头起笔,收笔迅速,与因陀罗勾画人物服饰的方式基本相同。

(四)人物面部的刻画方式

因陀罗绘制人物面部时带有很强的个人风格。他通常采用浓、淡双层勾勒的画法,即先用淡墨勾画五官、皱纹等,再用重墨加重眼线、鼻底及嘴部。因陀罗的《寒山拾得图》、《寒山拾得图》(对轴)、《李渤参智常图》等画均采用了此种表现手法。从绘制效果来看,用淡墨勾底、浓墨描边的方式更能塑造人物面部的立体感。在同一时期的绘画中,这种画法并不多见。

故宫博物院藏《鱼篮观音图》中鱼篮观音的面部正是运用了这种浓、淡双层勾勒的画法。画家先用淡墨勾勒出观音菩萨面部的细节,再用重墨加重眼线、鼻底和嘴缝,这种绘画方式与因陀罗绘制人物的手法极为相似。

(五)笔墨程式与结构分析

因陀罗的绘画有其固定的笔墨程式和结构安排方式。其人物画与贯休的水墨写意人物画同属一脉,作画时多用圆笔,而非带有速度的折笔。除此之外,因陀罗在绘制人物部分区域时有特定的顺序与方向,而这种固定的顺序与方向帮助其形成了独特的个人风格。在处理人物衣领时,因陀罗多用重墨勾勒两道线。这两道线是自上而下绘制的,呈现出上宽下窄的“V”字形。在处理人物袖口时,因陀罗多用重墨自上而下勾勒两条平行线。这种处理方式与其处理衣领时有两点不同:一是衣领多为一笔完成,而在部分画作中,人物袖口为多笔完成。二是衣领呈“V”字形,而袖口为平行。当然,因陀罗也不是将所有人物画都按照这一方式来创作,如日本正木美术馆所藏《闽王参雪峰图》中,雪峰禅师袖口处的两道墨线便随着身体的形态及服饰的走势在下半段撇开,呈“八”字形。

故宫博物院藏《鱼篮观音图》中的观音衣领呈“V”字形,袖口为平行。画家用浓墨自上而下勾画,用笔迅捷,衣领与袖口同周围的衣纹形成鲜明的墨色对比。因此,笔者认为故宫博物院藏《鱼篮观音图》属于因陀罗绘画风格。除以上画面细节外,画面中的题跋与款识同样引起了笔者注意。

三、关于两则题跋

《鱼篮观音图》中共有两则题跋与三方款印。上文提及这三方款印同属谭敬,内容分别是“谭氏区斋书画之章”“和庵父”与“谭敬私印”。谭敬出身富贵人家,收藏颇丰,曾在上海与张大千、郑振铎等人交好。这些款印对考证此画作者身份并无过多帮助,因而笔者不过多讨论,这里只是剖析一下画面中两则题跋所隐含的诸多信息。

画中第一则题跋位于画面上方,为中峰明本题写。中锋明本是临济宗的第十九世祖,在江南地区有很大的影响力,与赵孟夫妇交谊很深。其在现存很多宋元时期的禅宗画中都有题跋。画中第二则题跋位于画幅中段左侧,内容为“□息庵主笔”。少林寺现藏有日本僧人邵元撰文《河南府路登封县嵩山祖庭大少林禅寺第十五代住持息庵禅师行实之碑》(以下简称《息庵禅师道行碑》),其中记载了息庵禅师曾任少林寺第十五代住持,碑后绘有息庵禅师宗派图。

根据《息庵禅师道行碑》,息庵禅师共到访少林寺两次,其中第一次是随少林寺第十四代主持古岩普就前往:

雪庭三世有息庵老人者,乃真定人也。讳义让……遂周由燕赵之间,遍参宗匠,末后往封龙山扣古岩之室。古岩一见,甚称赏之。未几,古岩应灵岩之举,师乃侍往。皇庆中,古岩赴少林之请,师又随之。

这一年是皇庆元年(1312),此时中峰明本也可能在少林寺。《元故天目山佛慈圆照广慧禅师中峰和尚行录》中记载:

辛亥师复船居,吴江陈子聪建顺心庵,请师开山。既而,渡江拟游少林,至汳隐其名。

因此,在至大四年(1311)到至皇庆元年(1312)之间,中峰明本与息庵禅师有相遇的可能。因为中峰明本与息庵禅师都是当时著名的禅宗大师,两人很有可能在这一段时间有过交集。

日本东京国立博物馆藏因陀罗《寒山拾得图》卷中有一则题跋“佛慧净辨圆通法宝大师壬梵因,宣授汴梁上方祐国大光教禅寺主持”,由此可见因陀罗曾任汴梁大光教禅寺主持。大光禅教寺与少林寺同为一地,都在河南汴梁地区(今开封),因而从时间上判断,三人在这一时间段内很可能有过交集。

日本大阪市立美术馆也藏有一张《鱼篮观音图》。此画有明显的因陀罗水墨人物画风格,且人物造型和用笔、用墨几乎都与故宫博物院藏《鱼篮观音图》一致。不过,此画右侧有管道昇落款,故而这张《鱼籃观音图》向来被认为是管道昇所作。当然,学界也有人持不同观点,如户田祯佑就认为此画作者为因陀罗。笔者经过对比,认为日本大阪市立美术馆藏《鱼篮观音图》的作者并非因陀罗。首先,日本大阪市立美术馆藏《鱼篮观音图》中鱼篮观音的衣领呈“W”字形,与因陀罗画作中的“V”字形衣领不同。其次,此衣领的笔法也与因陀罗的笔法不同。因陀罗画中的衣领是自上而下绘制的,然而日本大阪市立美术馆藏《鱼篮观音图》中衣领的顺序是先自上而下、再自下而上绘制。最后,此幅《鱼篮观音图》中的线条也与因陀罗画中的线条不一致。此幅作品中,衣纹转折处的线条多用折线,然而因陀罗在处理衣纹转折处时惯用圆笔。基于此,笔者认为日本大阪市立美术馆藏《鱼篮观音图》并非因陀罗所作,只不过整体风格属因陀罗一脉。

日本大阪市立美术馆藏《鱼篮观音图》上方也有一则中峰明本的题跋。中锋明本在元代与赵孟夫妇相交甚密。众所周知,管道昇是赵孟的妻子。因此,笔者认为此幅《鱼篮观音图》应是管道昇仿因陀罗画风而作。当然,这一观点还有待进一步考证。

四、小结

故宫博物院藏《鱼篮观音图》被认定是元代画作,只是作者尚不明确。笔者经过对比,认为该画为因陀罗所作。首先,因陀罗擅画“化身”题材水墨人物画,而故宫博物院藏《鱼篮观音图》正是“化身”题材水墨人物画;其次,故宫博物院藏《鱼篮观音图》中人物的用线、用墨与面部细节的刻画方式都与现存因陀罗作品相一致,从风格、手法上趋近于因陀罗的作品。

因陀罗曾与元代的僧人圈、画家群体,如中锋明本、息庵禅师、赵孟、管道昇等人有过交集。经过考证,笔者发现因陀罗于14世纪初在河南汴梁地区(仅开封)任汴梁大光教禅寺主持,彼时中峰明本、息庵禅师也在此地。中峰明本、息庵禅师都曾在故宫博物院藏《鱼篮观音图》上题跋,这似乎更能证明故宫博物院藏《鱼篮观音图》乃因陀罗所作。

因陀罗作为元代著名画僧,目前现存的十五幅作品均藏于日本,其作品在中国的影响力并不大。不过,作为东渡的画僧,其极具个人风格的作品还是应该引起中国学者的重视。

(本文系2022年度江苏省研究生科研创新计划项目研究成果,项目编号:KYCX22_2283;2021年大学生创新训练项目“‘论文纪录片——美术理论类学术研究过程可视化探究”成果,项目编号:202110331003Z。)