图像学视角下的党史主题美术教育价值分析

张南岭

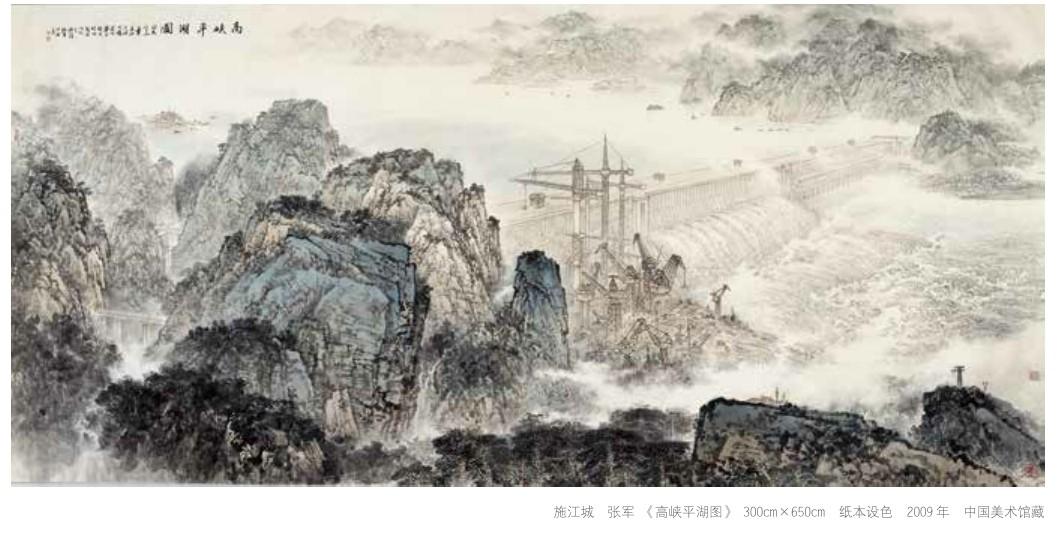

[摘要] 经典党史主题美术作品或图像基于艺术形象进行党史叙事,创作过程凝结了党史专家与艺术家的集体智慧,往往具备“思想精深、艺术精湛、制作精良”的特点。深入解读党史美术图像,有利于提升广大青年学生的审美认知、道德水平与思政素养。然而,从目前的情况来看,这类作品一方面没有普遍作为课程资源引入教学,另一方面只是作为图像资料充当文字的附庸,没有发挥出独特的价值,导致受众对图像内容的理解相对浅显。本文基于潘诺夫斯基的图像学理论,按照“前图像志描述—图像志分析—图像学阐释”的顺序,由浅入深地分析党史主题美术图像的内涵与教育价值,展现党史主题美术图像作为教育资源的三个层次,同时倡导教师将这类资源引入教学,拓展图像的育人功能,实现美育、德育与思政教育的路径创新。

[关键词] 图像学 党史主题美术图像 美育 德育 思政教育

在2021年中国共产党成立一百周年之际,位于延安的鲁迅艺术学院旧址举行了“史诗的图像建构——党史百年历史画创作与研究学术研讨会”(以下简称“研讨会”)。研讨会主要探讨“社会主义新时代党史主题美术创作观”“主题性与艺术性辩证统一”“自身美术理论建设”“党史革命美术资源美育功能发挥”四个议题,不仅梳理了党史主题美术创作的本体理论与实践问题,也着力研究了如何发挥这类题材在新时代的教育价值,如朱尽晖在致辞时提道:“对百年历史画创作的回顾与研究,既是我们美术工作者和艺术理论研究者从学理上探索近代以来中国美术民族化与现代化转型路径的内在需要,也是当下与未来以革命美术资源助力党史学习教育、继承与弘扬革命精神的时代需求。”[1]

为了更具体地讨论上述问题,研讨会设置了四个单元,其中第三单元主要围绕党史百年历史经典主题美术图像展开探讨。西安美术学院副院长屈健在讨论中提出了“延安图景”的概念。在他看来,“以伟岸的领袖、觉醒的人民和希望的黄土地为主要内涵的延安图景,形成了一种新的图像语言范式,其将黄土高原浑厚博大的美学气象与领袖胸怀天下的精神气度、人民积极进取的整体风貌相结合,以图像的形式诠释了中华民族的精神脊梁和奋斗历程,共同构成了20世纪延安甚至于整个中国社会的变革史诗和文化记忆,这也为新时代主题性美术提供了丰富的创作经验和图式表达”[2]。

如果运用潘诺夫斯基的图像学理论阐释艺术作品的图示,需要由简入繁地经历三个阶段,即“前图像志描述—图像志分析—图像学解释”。其中,第一个阶段“前图像志描述”对应的是“视觉层”,即以自然主题为解释对象,对形状、颜色、线条等图像的底层特征进行描述。第二个阶段“图像志分析”对应的是“对象层”,即以程式主题为研究对象,对图像传达的一般性故事情节与意义等进行诠释。第三个阶段“图像学解释”对应的是“概念层”,即以内在的象征意义为研究对象,对图像深层次的精神内涵进行解读。[3]潘诺夫斯基的图像学三层次阐释结构基本上涵盖了艺术作品的所有因素,为探索图像意义提供了有益参考。[4]

“歷史题材美术作品是表现文化记忆、培育历史意识、维护中华民族文化统一性和连续性的重要手段与媒介;用美术形式记录历史、抵御时间对文化传统的销蚀,是历史题材美术的审美优势,更是历史题材美术创作的根本价值诉求。”[5]党史百年主题美术作品作为历史美术题材的重要组成部分,以史诗般的艺术图像呈现中国美术凝重、崇高与绚丽的特征,是中国美术现代性特征之中的“高光区域”[6]。运用潘诺夫斯基图像学三层次理论深度阐释党史革命美术资源的教育功能,可以使图像中育人信息的呈现更加立体、清晰。

一、“前图像志描述”:党史主题美术图像中语言与形式的育人功能

潘诺夫斯基的图像学理论被认为是对形式主义美学的反拨,然而“前图像志描述”作为“视觉层”最直观的一部分,仍是图像学阐释的逻辑起点。“视觉层”中的形式语言属于艺术本体,这个阶段的育人作用主要体现在审美教育层面。不过,艺术本体中的形式因素(按:结构、符号、色彩、线条、肌理、材质等)与艺术主题叙事始终是辩证统一的关系。特别是重大历史题材创作,思想精深与艺术精湛是不可分割的整体。图像学理论批判形式主义美学不足,就在于其抛弃了形式中的语境与意义。党史主题美术图像虽然包括纯形式美感因素,但解读时不能从纯形式的视角出发,而是应该将形式作为进一步探索作品思想内涵与精神文化的基础。至于其教育功能,具体可以从两个方面来理解。

一是纯形式美感教育。按照康德的美学观点,“美是无一切利害关系的愉快的对象”[7]。美学作为一门学科引进中国之初,早期美学家大都持类似观点,如蔡元培认为美引起的快感具有“全无利益之关系”[8]的超脱特征。王国维指出,“美之快乐为不关利害之快乐”[9]。这种超越“利害关系”的纯粹、自由的快感指的是不涉及真、善内涵的事物形式所引起的美感,特别是自然美景引起的快感,呈现出的是形式美、自由美的美感特点。[10]对绘画艺术来说,主题表达虽然重要,但绘画本体语言的艺术表达却是审美表达的本质。[11]

党史主题美术历来重视叙事与审美的结合。早期红色美术为了达到革命宣传的效果,往往会使用群众喜闻乐见、符合他们审美经验的表达方式。当代历史题材创作常将“审美叙事”作为一种具备当代性的探索路径,如曾小凤在《“中国形象”的审美叙事与建构——中国主题性美术创作的“当代性”探询、历史回望与再思》一文中就把“实现基于个体生命体验的民族国家历史与现实的审美创造”作为主题性创作的核心审美命题之一。张晓凌也认为历史画是一种“诗学历史编述”,其“永远徘徊于历史实在与审美话语”叙事之间。另外,从表现语言来看,历史题材美术以现实主义写实手法为主。写实语言使此类作品中的人物形象、风景、氛围、场景呈现出具象性、真实感、亲和感与直观性特征,有利于引发观者共鸣,促进自然美、真实美和艺术美的美感传递。

二是形式中的内涵教育。“在绘画这一虚拟的空间中,形象本身的质感与绘画颜料及笔触等材料的质感都混合在一起,形成综合性的表达。”[12]绘画材质并非只是主题意义传达的一种符号或媒介。所谓的艺术“形式”与“内容”,即物质材料与图像的形象、主题、人物主体性问题往往是相互关涉的,[13]恰当的形式有助于主题思想与精神内涵的传递。以詹建俊创作的《狼牙山五壮士》为例,该作品的主题是传递五位战士为了保全群众与主力部队时呈现出的英勇不屈和不畏牺牲的精神。画家将五个人物依地势错落排列,与山峰共同构成了“金字塔”图示。这种坚实稳定的形式意味促成了画作主题气势的表达。

作品形式又有具象与抽象之分。相比抽象形式,具象形式更直观、更自然。比如,党史主题作品中革命先辈的形象、红色历史场景、红色地标建筑等,不仅充满了具象的自然美,而且本身也是一种象征标识。王珂在《光辉的起点》中绘制了“北大红楼”,其标志性的暖红色与天空的冷蓝色形成对比,以强烈的视觉反差表达了时代思想的撞击。革命先辈们错落有致的站位又能构建起稳重的纪念碑式抽象结构,再配合背景处红楼图像的叠加,确实给人留下了深刻的视觉印迹。

为了纯粹而直接地与艺术作品打交道,形式主义者认为应该将所有关于语境或意义的问题抛在一旁。[14]这种观点过于偏颇。形式固然具有独特的价值,然而只追求纯形式无疑过于局限。图像学理论虽然是通过对形式主义的反拨来凸显自身的价值,但其并不完全否定视觉中的形式与符号。潘诺夫斯基的图像学理论中对视觉艺术作品中“艺术性”(按:形式、知觉、焦点与透视等)的关注同样是艺术图像学研究不容忽视的理论重点。[15]潘诺夫斯基所批判的是沃尔夫林将艺术品本质定义为与主题无关的“纯形式”。他肯定“形式”的美学价值,将其视为艺术研究中图像内容与文化意义阐释的前奏。[16]事实上,基于对沃尔夫林纯形式主义的批判,潘诺夫斯基强调应将形式风格研究置于文化史、精神史语境之中,在形式体系与内容意义之间建立起真正的联系。[17]

二、“图像志分析”:党史主题美术图像的主题教育价值

“图像志分析”对应的是作品中的“对象层”。这里的“对象”是指作品的主题思想与内容。所谓的“图像志分析”,是对图像表达的历史、故事、成因、内涵等意义进行诠释。在这一层,尽管作品的象征意义会得到一定程度的揭示,但相比第三层的“图像学分析”,这里揭示的仍是图像背后的一般意义,更注重对主题进行基本论述。因此,“图像志分析”侧重的是图像描述和分类,“它告诉我们某一特定主题在何时、何地、被何种特殊母题表现于艺术作品之中”[18]。党史百年主题美术图像如果按时间序列相互关联,本身就是一部丰富的党史图像志。没有哪个民族的历史画像中国现代美术这样形象而真切地镌刻了中国共产党百年奋斗的伟大历程。[19]党史主题美术的创作过程基于“历史真实”进行史实考证,再运用“艺术真实”进行视觉构建,历史事件、人物、情节与场景在作品中实现了“诗性还原”,因而党史主题美术的“图像志分析”是对关涉作品史实、审美与思政等因素的整体分析。

其一,党史主题美术遵从“历史真实”的创作原则,确保了图像中党史知识的准确性,开辟了党史学习的新路径。党史教育作为“四史”教育之一,不仅是加强党的自身思想理论建设的必要工作,也是提升高校思想政治工作能力不可缺失的一环,在高校立德树人的工作中发挥着重要作用。“从百年来的中国美术中,能够看到党的历史的视觉表现不断地展开,描绘党所领导的中华民族伟大复兴征程越来越成为普遍的文化自觉,由此贯串成中国美术从20世纪走向21世纪的时代华章。”[20]这些美术作品具备了党史知识纯文字式理论灌输不具备的优势,可以充当党史学习教育活动的重要素材。

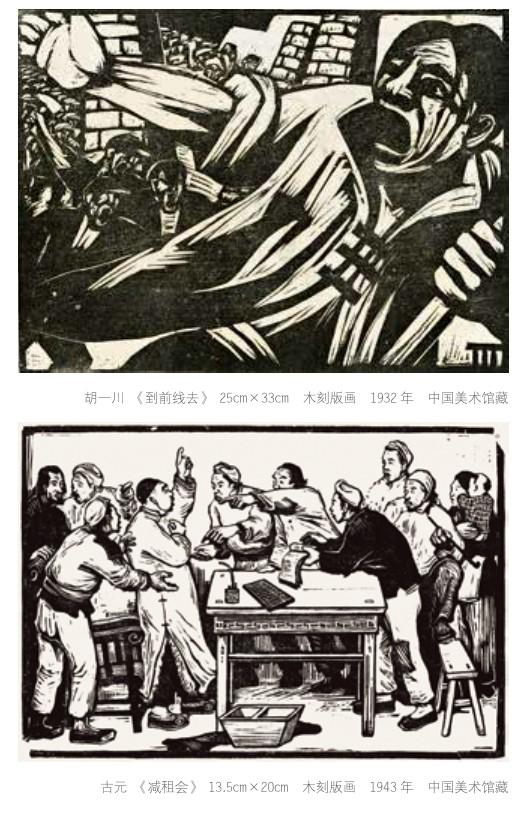

党的历史跨越百年,某些经典主题会被不同时代的艺术家进行多角度的表现。范迪安把党史主题美术分成了两类:一类是艺术家在历史现场完成,称之为“在历史中创作”,如早期的苏区美术、长征途中美术、延安红色美术等。至于当代发生的党史事件,则所有艺术家都具有在场性。另一类是“走进历史现场创作”。关于发生在早期的党史事件,当代人无法亲历,因而创作者必须秉持红色初心,走进过去的历史现场。他们在创作过程中需要进行大量的史料考证,包括且不限于考察具体的历史遗址,同时还要结合党史专家的意见进行艺术构思。早期的党史主题美术创作侧重于描绘中国共产党带领人民开创伟大事业的实践历程。比如,《到前线去》《减租会》《怒吼吧!中国》《“九一八”日军侵占沈阳城》等木刻版画作品基于“历史真实”原则,相对具象地表现了党领导人民英勇抗战、建立抗日根据地的真实情况,以丰富的图像实现了党史的视觉化呈现。当下,走进历史现场进行党史主题创作,需要创作者主动挖掘主题内涵,充分结合现实精神与浪漫理想,通过“以图证史”来构筑党史事件的艺术叙事。比如,《刘少奇与安源矿工》《北平解放》《人民英雄纪念碑》《英勇不屈》《送别》《二万五千里长征过草地》等作品形象地展现了党在特定历史阶段发生的标志性事件,通过博物馆、美术馆展陈以及数字媒介传播,以视觉图像生动、直观地提升了党史知识的大众亲和度。

其二,基于真实历史的“艺术真实”使党史主题美术图像具备了党史教育、美育与思政教育的多重功能。党史主题美术图像呈现“艺术真实”时,虽然以真实历史为基础,但并非是在复制历史或转述文本,因为单纯的政治图解往往会消解掉主题作品的艺术价值。“对于那些缺乏记录图像的历史瞬间的再现来说,艺术还原往往更多体现了艺术家在尊重视觉考证的前提下进行的异乎寻常的藝术想象性与创造性,图像学的阐释在此也更多凸显了对何以图像、何以借物、何以象征的研究意义。”[21]“史境”与“艺境”的结合既是当下主题性美术重要的创作原则,又可视为一种创作追求,“时间的刻刀,在历史的年轮上雕琢下斑驳印痕。回望历史的波澜,一个个重大历史事件铺展开中国共产党的辉煌来路”[22]。广大美术工作者在真实“史境”中以“大美之艺”绘制“传世之作”,无疑是以作品回应时代的重要切入方式。何孔德创作《古田会议》时,便试图传递以“党指挥枪”铸就军魂的严肃主题,作品构图精巧,色调坚实、稳重,使画面既呈现出庄严肃穆的党史情境,又能给观者带来轻松、惬意的审美愉悦感,实现了客观史实与艺术理想的完美结合。在《红军不怕远征难》《湘江·1934》《红军过雪山》《飞夺泸定桥》《遵义会议》等作品中,创作者通过主动深入历史现场,完成了对崇高精神、革命英雄主义的赞颂,画面呈现出历史性、主题性、思想性、艺术性的高度统一。

其三,系统梳理百年党史美术图像志,有助于厘清图像转换的历史背景。关于党史主题美术进行图像建构的过程,尚辉按时间轴划分为三个阶段,其中1951年至1970年为第一个阶段,1971年至2000年为第二个阶段,2001年到2021年为第三个阶段。在这三个阶段党史主题美术图像的建构过程中,形成了三种主要的创作模型:寻踪史迹,重建现场;去蔽还原,尊重史实;以史抒怀,宏大叙事。[23] 第一个阶段主要是党史主题美术创作的规划期,与当时中央革命博物馆(今中国国家博物馆)筹备处的展陈需要相关。中央革命博物馆筹备处在开会时提出“初步展开雕塑、绘画、照相等工作,绘画以油画为主,在开馆之前,应有油画一百件、雕塑一百件”的建议。《夜渡黄河》《南昌起义》《井冈山会师》《秋收起义》《平型关大捷》《百万雄师下江南》《八女投江》《东渡黄河》《红军过雪山》《红军过草地》等作品是这一阶段的重要代表。这些作品具有强烈的革命色彩,是对党领导武装斗争的集中体现:“中国共产党所领导的武装斗争的史实,在这些作品中得到了生动的形象的反映。”[24]

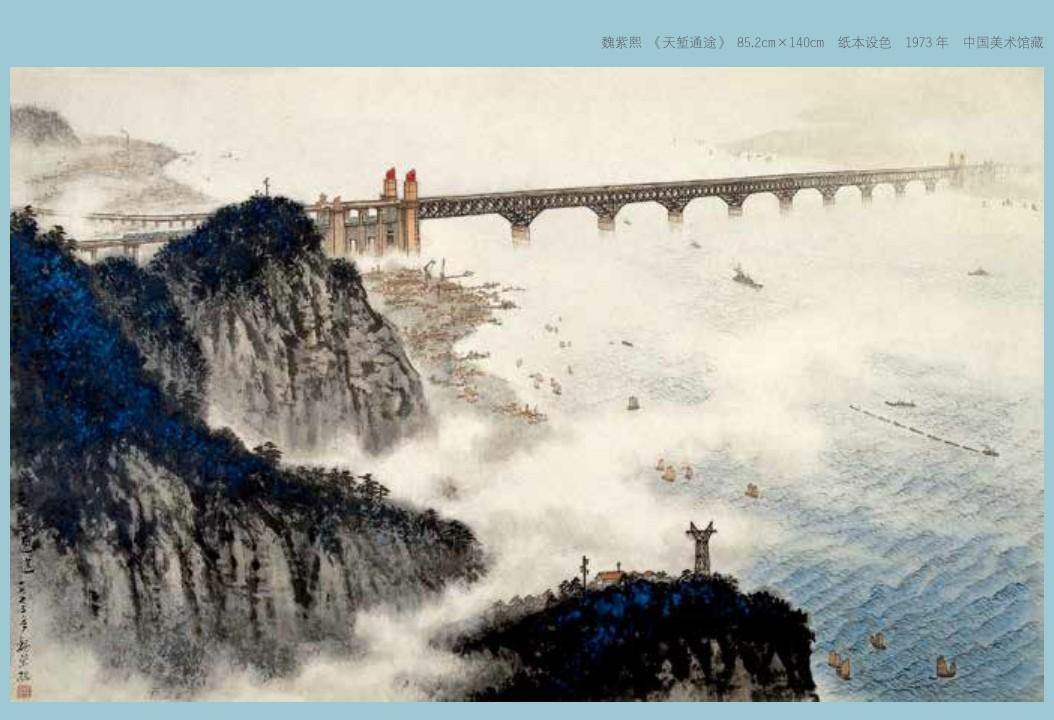

第二个阶段,党史主题美术主要围绕建党、建军以及五年一届的全国美术作品展览或特定主题的美术展览开展创作,主要作品包括《毛主席去安源》《湖南共产主义小组》《铜墙铁壁》《步调一致才能得胜利》《山花烂漫时》《大河上下》《三军过后尽开颜》《更喜岷山千里雪》《毛主席在延安窑洞》《饮马长江》《春风吹又生》等。“这些党史题材美术创作多由美术家自主选题,彰显了美术家对题材选择与表现方法的自由性,显现了从70年代洋溢的革命浪漫主义到八九十年代还原历史真实和日常化描写的转换。”[25]显然,这一时期的美术作品或塑造领袖和将领形象,或以浪漫主义手段构筑艺术史诗,或抒发英雄主义情怀,与第一个阶段大规模规划、组织革命题材创作不尽相同。

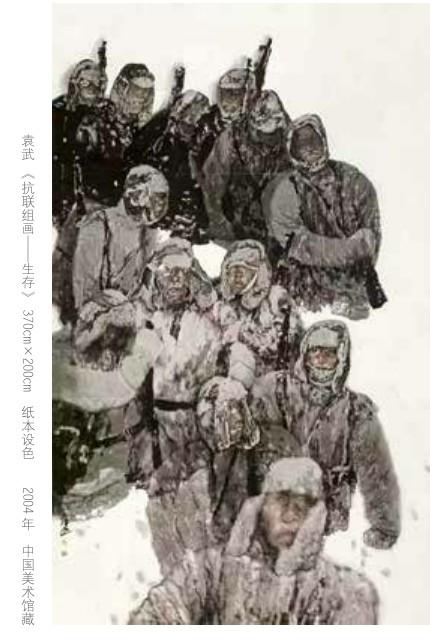

第三个阶段以《百万雄师过大江》《一九四九年春·进驻南京总统府》《抗联组画·生存》《西部年代》《淮海战役》《入城式》《壹玖肆玖》《永恒的记忆》《开国大典·人民万岁》《速写长征·向北?向北!》《延安鲁艺的一天》《寻找焦裕禄》等作品为代表。这一时期的党史主题美术创作对20世纪八九十年代过度日常化的描写予以纠偏,对宏大历史场景的描绘和对领袖及英雄人物的塑造也进入了客观、理性的轨道。此类集中美术精英的大规模创作其实是21世纪以来逐步形成的全新创作模式。[26]这些具有主旋律创作倾向的作品代表着中国现实主义美术重归主流,并区别于同时代西方现代主义、后现代主义的美学追求,成为构建中国美术当代话语体系的重要标志。

三、“图像学阐释”:党史主题美术图像内涵的教育意义

潘诺夫斯基的第三层理论“图像学阐释”主张将作品置于特定时代背景进行阐释,强调在思想交流与历史文化的多重语境下解读作品。也就是说,阐释作品的内在意义、剖析作品的象征含义是这一阶段的主要任务。“图像志是旨在确定主题的描述性科学,图像学目的则是理解‘表现在(或隐藏于)造型形式中的象征意义、教谕意义和神秘意义。”[27]潘诺夫斯基还指出,“凡是在不孤立地使用图像志方法,而是将它与破译难解之谜时试图使用的方法,如历史的、心理学、批判论等方法中的某一种结合起来的地方,就应该复兴‘图像学这个词”[28]。潘诺夫斯基的图像学理论批判了追求“纯形式”的理论,倡导图像阐释不可忽略作品中包含的国家意识和时代意识等多重因素。因此,相比一般性的“图像志”分析,“图像学阐释”更深入、更复杂。该阶段的教育价值主要体现在两个方面。

第一,作品语言、符号与表现手法具有象征意义。吴端涛在讨论“党的一大题材”时指出,“作为党的‘一大的历史现场,嘉兴南湖画舫在精神意涵上与中国共产党的诞生形成了一种逻辑联系,并由作为物质遗存的画舫生发出了‘红船这一极具象征性的精神意象,而南湖画舫的‘启航实际上寓意了中国共产党从此开启的中华民族伟大复兴历史进程”[29]。前文屈健提到“延安图景”中领袖、人民与黄土地作为图式语言,本身已经包含象征含义,其中领袖象征广阔的胸襟,人民象征勤奋上进的生活态度,黄土地则象征浑厚博大的美学气象。这些图像符号并未止步于图像志描述层面,而是进入了中华民族集体记忆与共同文化阐释及象征的范畴之中。此类作品的大力创作与广泛传播有利于紅色图像的育人内涵得到更大程度的发挥。中国共产党成立100周年之际,中国国家博物馆举办了“无声诗里颂千秋——

美术经典中的党史主题展”,展出了一批经典党史美术作品,如《毛泽东到了陕北》《小号手》《巧渡金沙江》《十三陵水库工地》《红军过草地》《艰苦岁月》《初春——习近平总书记重访梁家河》《未名湖畔》《雨润新港》《踏雪边防》等。这是数代艺术家始终与党史精神同频共振而努力创作的一批优秀作品。这些留存的经典文艺图像本身已经作为一种历史印记或文化标识而产生象征意义。正如历史学家章百家在致辞中所表示的,这是中国共产党、中国人民和中国的珍贵文化遗产,是我们在新时代传承和弘扬“红色文化”的基础。

第二,党史主题美术体现了强烈的国家意志与时代精神。图像中的党史精神谱系具有引领风气、吹响前进号角的重大社会价值。图像学以解读图像背后的时代精神而著称,通过深入作品所在时代而全方位地认识作品本身,从而揭示艺术家的意识形态与政治意图。这是图像学的出发点与落脚点。[30]百年党史诉诸经典美术图像,以视觉语言描述中国共产党的百年辉煌历程,其本质是党带领人民筚路蓝缕、披荆斩棘、艰苦创业、砥砺前行的奋斗精神的可视化过程。比如,艾中信的《红军过雪山》描述了红军长征的艰苦历程,传递了“实现伟大理想没有平坦大道可走”的精神理念,而“长征路”也由此具备了“长征精神”的图像学意义。当下“两个一百年”的宏伟目标是青年要走的新长征路,其同样具有开创性、艰巨性与复杂性的特点。在这条开创伟大局面的前进道路上,“长征精神”仍然需要大力弘扬。我们需要以“长征精神”激励青年发奋图强,鼓舞全国人民将革命前辈开创的伟大事业持续推进。又如,潘鹤《开荒牛》中奋力开荒的“牛”传递出了深圳人民开拓进取的“深圳精神”,歌颂了深圳人民在党的领导下,通过开辟“新路”与“好路”,实现了从“赶上时代”到“引领时代”的伟大跨越。借助直观、鲜明的主题形象,上述精神理念实现了在青年群体间的赓续传承,可谓意义重大。

四、结语

纵观潘诺夫斯基图像学的研究过程,其实就是站在一定的时代与文化背景下分析作品主题,从对图像表层的描述转向深入挖掘作品的历史和文化价值,揭示作品内在的精神含义与象征因素。由简入繁的三层次阐释结构基本包含了艺术作品的所有因素,是探索图像意义的重要方法。潘诺夫斯基认为,取材于古代神话的叙事性图像或具有宗教、历史价值的艺术图像更适合运用图像学的研究方法。党史主题美术以“思想精深、艺术精湛、制作精良”为创作目标,赋予了图像学在该类型作品中的应用空间。在“前图像志描述”“图像志分析”“图像学阐释”的三层框架中,党史主题美术可以实现从形式语言到主题叙事,再到象征含义的完整阐释。党史主题美术中的艺术性与叙事性完整结合,可以使其用丰富的美学意蕴来传递深刻的主题内涵。就接受者而言,一方面可以通过释读作品的形式,将审美感知转化为审美愉悦,或者通过主题解读,获取党史知识认知。另一方面,基于主题内容的深度阐释,使党史主题美术图像与时代精神的关系得到深刻阐明,产生强大的鼓舞作用与引领价值。再者,基于党史主题美术图像学的阐释模式,可以引导美术创作摆脱对纯形式的探索和狭隘的情感宣泄,帮助审美主体和审美客体一道养成关心人民、关注社会、心怀天下的家国情怀。以此为基础,可以在审美风向上促使重“形式”、轻“理念”的美学趋势发生变向。这种强调“内在意义”的美学追求“实现了艺术与哲学、认识论与世界观、生命感之间的链接,并且指向了哲学公共性与人类普遍性”。

图像学理论于20世纪80年代作为一种新的研究方法引入国内,主要应用在美术史研究领域,虽然对国内美术史研究的繁荣发展提供了强劲的动力,但教学中的图像主要用来充当文字信息的补充或佐证,很少从图像学视角对其进行深层梳理,导致图像在形式、主题与观念价值上的阐述不够充分、明晰。事实上,国家非常注重历史题材美术创作的教育价值,前文所提研讨会的目标之一就是试图发挥党史美术资源的美育功能。同时,国家也很注重这类题材传播模式的创新。2021年春,中央广播电视总台录制并播出了《美术经典中的党史》节目。该节目融合党史、美术、音乐、动画等元素,再结合主持人、党史专家、美术家的多角度阐释,既增强了视听过程的现代感与科技性,又有助于观者在轻松、有趣的氛围中学习相关知识。因此,如何将主题性美术范畴中的党史主题美术图像创新性地引入教育领域,充分发挥这类题材的美育、德育功能,应该成为学界今后重要的研究走向。

[本文为2023年度广东省教育科学规划课题(高等教育专项)“党史美术图像的教育价值研究”文章,项目编号:2023GXJK735;2022年广东省高等学校党的建设研究会党建研究课题“建立健全高校党史学习教育常态化长效化制度机制研究——党史主题美术在课堂教学中的应用”文章,项目编号:2022GZ009;2023年度中国建设教育协会教育教学科研立项课题“大学思政教育中建筑美育元素的融入与实践研究”文章,项目编号:2023254。]

注释

[1]周园,唐中磊.寻根溯源,聚力创新——党史百年历史画创作与研究学术研讨会在延安召开[J].美术,2021(9):90.

[2]同注[1],92页。

[3] 郭精卫,宋宁远,王晓光.用户视角下的敦煌壁画数字图像语义描述方法评价[J].图书情报知识,2018(3):66-77.

[4]张红芸.从形式到观念:潘诺夫斯基的艺术图像学研究[D].黑龙江大学,2019.

[5]同注[1]。

[6]尚辉.史诗的图像建构——历史画作为党史百年叙事的图像志[J].美术,2021(7):6-20.

[7]康德.判断力批判·上卷[M].宗白华,译.北京:商务印书馆,1996:48.

[8]蔡元培.蔡元培美学文选[M].北京大学出版社,1983:174.

[9]周锡山,编校.王国维集·第四册[M].北京:中国社会科学出版社,2008:7.

[10]祁志祥.“美育”的重新定义及其与“艺术教育”的异同辨析[J].文艺爭鸣,2022(3):98-105.

[11]张振江.当代主题性绘画创作之思[J].美术研究,2019(3):124-126.

[12]郑工.精神、方法与观看的视域——四十年后再论中国美术的现实主义[J]. 美术观察,2020(2):14-16.

[13]于广华.“一带一路”题材美术创作研究[J].美术,2021(7):111-115.

[14]达勒瓦.艺术史方法与理论[M].李震,译.王春辰,校.南京:江苏美术出版社,2009:18.[15]同注[4]。

[16]同注[4]。

[17]同注[4]。

[18]潘诺夫斯基.图像学研究——文艺复兴时期艺术的人文主题[M].戚印平,范景中,译.上海三联书店,2011:6.

[19]同注[6]。

[20]范迪安.百年丰碑丹青镌刻——美术画卷中的百年党史[J].美术研究,2021(4):4-5.

[21]同注[6]。

[22]刘红.丹青颂军魂 经典述百年[N].解放军报,2021-07-07(12).

[23]同注[6]。

[24]姜少华.更好地塑造革命军人形象——关于“中国人民解放军建军三十周年纪念美术展览会”[J].美术,1958(2):3.

[25]同注[6]。

[26]同注[6]。

[27]比亚洛斯托基.图像志[M]//曹意强,迈克尔·波德罗.艺术史的视野——图像研究的理论、方法与意义.杭州:中国美术学院出版社,2007:337.

[28]同注[18]。

[29]同注[1]。

[30]史晓桐.自媒体时代下抗战时期木刻宣传画的再设计研究[D].西安建筑科技学,2021.