从一道2023年高考题谈二面角的求法

张泽勇

摘要:求二面角的大小是高数学中的一个重点和难点问题,也一直是历年高考的高频考点,重点考查逻辑推理、直观想象和数学运算等数学学科核心素养.但是大部分学生仍然畏惧这类题型或者解此类题的方法非常单一,本文中通过“一题多解”来探究二面角的求法,帮助学生掌握解决此类题的方法,领悟解题过程中蕴含的数学思想.

关键词:二面角;核心素养;数学思想

1真题再现

题目(2023年新课标全国Ⅱ卷)如图1,三棱锥A-BCD中,DA=DB=DC,BD⊥CD,∠ADB=∠ADC=60°,E为BC的中点.

(1)证明:BC⊥DA;

(2)点F满足EF=DA,求二面角D-AB-F的正弦值.

2解法探究

由于问题(1)只需先证明BC⊥平面ADE即可得到结论,因此本文重点探究问题(2)中求解二面角的方法.

方法1:坐标法.

解:设DA=DB=DC=2.

结合题意,得AC=AB=2,DE=AE=2.

所以AE2+DE2=AD2,即AE⊥DE.

又AE⊥BC,DE∩BC=E,所以

AE⊥平面BCD.

如图2,建立空间直角坐标系E-xyz,则D(2,0,0),A(0,0,2),

B(0,2,0),E(0,0,0).

设平面DAB与平面ABF的一个法向量分别为n1=(x1,y1,z1),n2=(x2,y2,z2).

由EF=DA=(-2,0,2),可得

F(-2,0,2),所以AF=(-2,0,0).

又AB=(0,2,-2),则有

-2x1+2z1=0,2y1-2z1=0,2y2-2z2=0,-2x2=0.

易得n1=(1,1,1),n2=(0,1,1).

设二面角D-AB-F的大小为θ,则

|cosθ|=|n1·n2||n1||n2|=23×2=63.

所以sinθ=1-69=33.

故二面角D-AB-F的正弦值为33.

归纳:此方法是在能够建立空间直角坐标系的前提下,通过分别求出两个平面的法向量的坐标,进而求出二面角的余弦值,然后求出二面角的正弦值.

方法2:基底法.

解:设DA=DB=DC=2.

令DA=a,DB=b,DC=c,则

a·b=2,a·c=2,b·c=0.

设平面ABD的法向量为m=xa+yb+zc.

由m·DB=0,m·DA=0,得(xa+yb+zc)·b=0,(xa+yb+zc)·a=0.

令y=-1,解得m=2a-b-3c,则|m|=26.

易证CA⊥平面ABF,所以CA是平面ABF的一个法向量.又CA=a-c,|CA|=2,所以

cos〈CA,m〉=CA·m|CA||m|=82×26=63.

所以sin〈CA,m〉=1-cos2〈CA,m〉=33.

归纳:此方法是在确定基底的前提下,先求出两个平面的法向量(用基底表示),进而求出二面角的余弦值.

点评:以上两种方法都是将几何问题转化为向量问题,将向量的运算结果翻译为几何结论,有效避免了寻找二面角的平面角,体现了化归与转化的思想,将“数”与“形”完美结合.但对学生计算能力的要求较高,这就需要在教学中加强对学生数学运算素养的培养.

方法3:定义法.

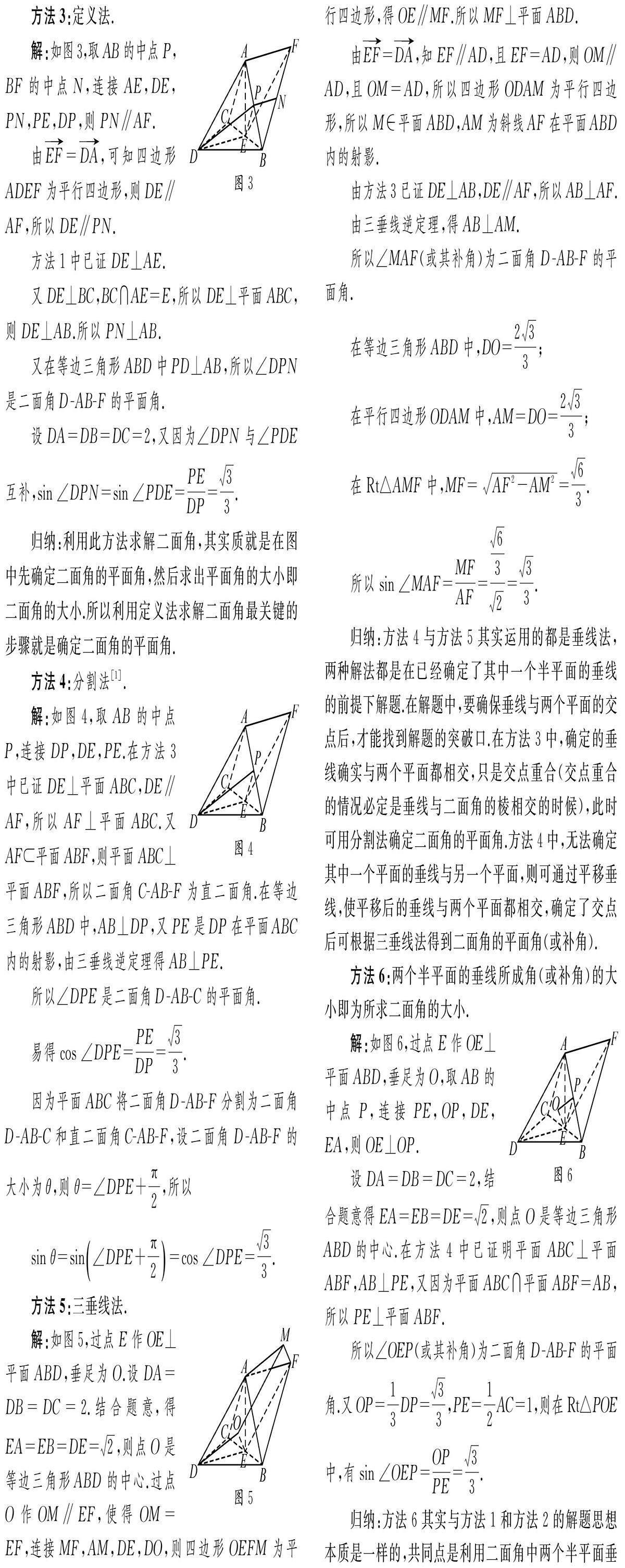

解:如图3,取AB的中点P,BF的中点N,连接AE,DE,PN,PE,DP,则PN∥AF.

由EF=DA,可知四边形ADEF为平行四边形,则DE∥AF,所以

DE∥PN.

方法1中已证DE⊥AE.

又DE⊥BC,BC∩AE=E,所以

DE⊥平面ABC,则

DE⊥AB.

所以PN⊥AB.

又在等边三角形ABD中PD⊥AB,

所以∠DPN是二面角D-AB-F的平面角.

设DA=DB=DC=2,又因为∠DPN与∠PDE互补,

sin∠DPN=sin∠PDE=PEDP=33.

归纳:利用此方法求解二面角,其实质就是在图中先确定二面角的平面角,然后求出平面角的大小即二面角的大小.所以利用定义法求解二面角最关键的步骤就是确定二面角的平面角.

方法4:分割法[1].

解:如图4,取AB的中点P,连接DP,DE,PE.在方法3中已证DE⊥平面ABC,DE∥AF,所以AF⊥平面ABC.又AF平面ABF,则平面ABC⊥平面ABF,所以二面角C-AB-F為直二面角.在等边三角形ABD中,AB⊥DP,又PE是DP在平面ABC内的射影,由三垂线逆定理得AB⊥PE.

所以∠DPE是二面角D-AB-C的平面角.

易得cos∠DPE=PEDP=33.

因为平面ABC将二面角D-AB-F分割为二面角D-AB-C和直二面角C-AB-F,设二面角D-AB-F的大小为θ,则θ=∠DPE+π2,所以

sinθ=sin∠DPE+π2=cos∠DPE=33.

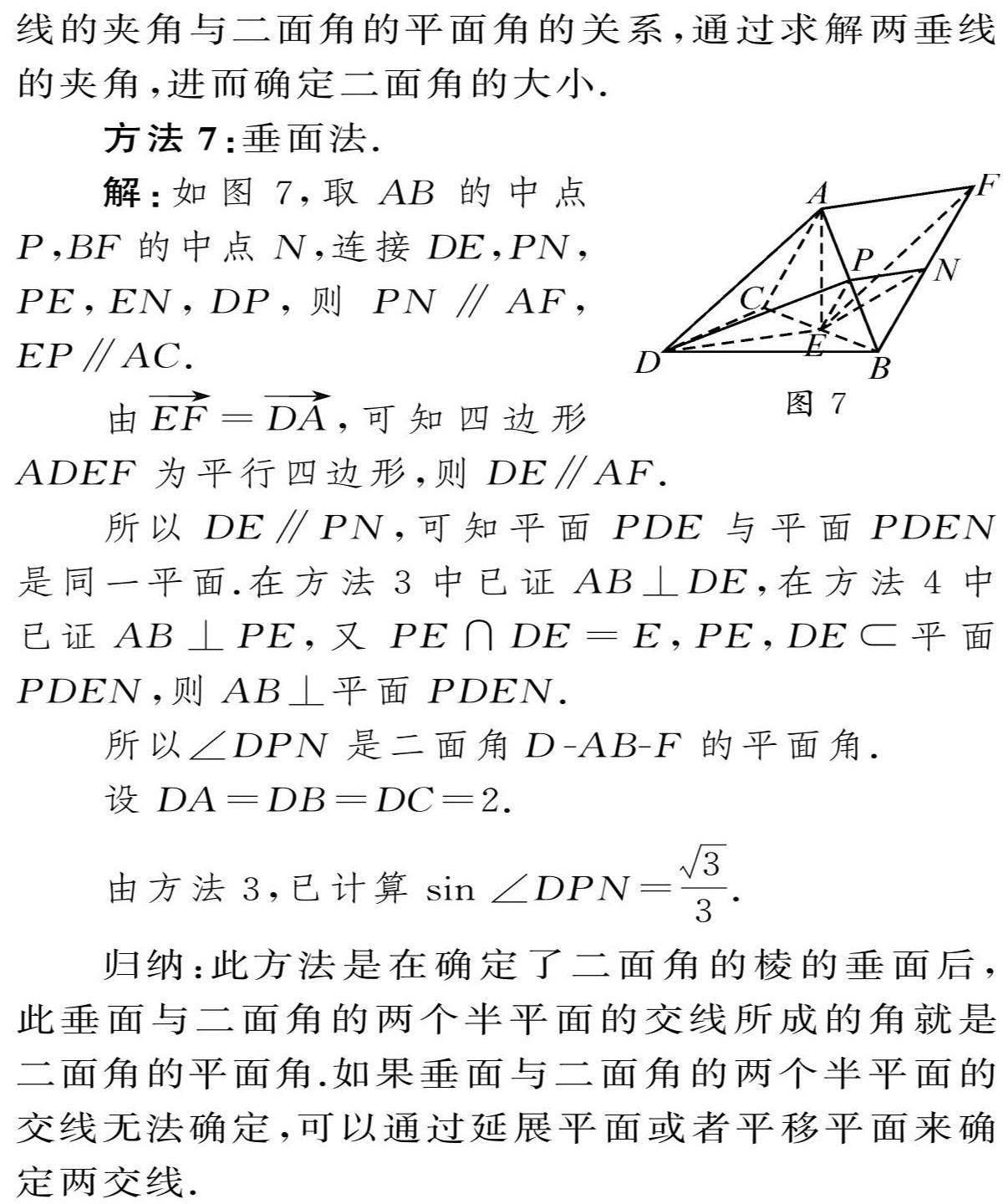

方法5:三垂线法.

解:如图5,过点E作OE⊥平面ABD,垂足为O.设DA=DB=DC=2.结合题意,得EA=EB=DE=2,则点O是等边三角形ABD的中心.过点O作OM∥EF,使得OM=EF,连接MF,AM,DE,DO,则四边形OEFM为平行四边形,得OE∥MF.所以

MF⊥平面ABD.

由EF=DA,知EF∥AD,且EF=AD,则OM∥AD,且OM=AD,所以四边形ODAM为平行四边形,所以M∈平面ABD,AM为斜线AF在平面ABD内的射影.

由方法3已证DE⊥AB,DE∥AF,所以AB⊥AF.

由三垂线逆定理,得AB⊥AM.

所以∠MAF(或其补角)为二面角D-AB-F的平面角.

在等边三角形ABD中,DO=233;

在平行四边形ODAM中,AM=DO=233;

在Rt△AMF中,MF=AF2-AM2=63.

所以sin∠MAF=MFAF=632=33.

归纳:方法4与方法5其实运用的都是垂线法,两种解法都是在已经确定了其中一个半平面的垂线的前提下解题.在解题中,要确保垂线与两个平面的交点后,才能找到解题的突破口.在方法3中,确定的垂线确实与两个平面都相交,只是交点重合(交点重合的情况必定是垂线与二面角的棱相交的时候),此时可用分割法确定二面角的平面角.方法4中,无法确定其中一个平面的垂线与另一个平面

,则可通过平移垂线,使平移后的垂线与两个平面都相交,确定了交点后可根据三垂线法得到二面角的平面角(或补角).

方法6:两个半平面的垂线所成角(或补角)的大小即为所求二面角的大小.

解:如图6,过点E作OE⊥平面ABD,垂足为O,取AB的中点P,连接PE,OP,DE,EA,则OE⊥OP.

设DA=DB=DC=2,结合题意得EA=EB=DE=2,则点O是等边三角形ABD的中心.在方法4中已证明平面ABC⊥平面ABF,AB⊥PE,又因为平面ABC∩平面ABF=AB,所以PE⊥平面ABF.

所以∠OEP(或其补角)为二面角D-AB-F的平面角.又OP=13DP=33,PE=12AC=1,

则在Rt△POE中,有sin∠OEP=OPPE=33.

归纳:方法6其实与方法1和方法2的解题思想本质是一样的,共同点是利用二面角中两个半平面垂线的夹角与二面角的平面角的关系,通过求解两垂线的夹角,进而确定二面角的大小.

方法7:垂面法.

解:如图7,取AB的中点P,BF的中点N,连接DE,PN,PE,EN,DP,

则PN∥AF,EP∥AC.

由EF=DA,可知四边形ADEF为平行四边形,则DE∥AF.

所以DE∥PN,可知平面PDE与平面PDEN是同一平面.在方法3中已证AB⊥DE,在方法4中已证AB⊥PE,又PE∩DE=E,PE,DE平面PDEN,则AB⊥平面PDEN.

所以∠DPN是二面角D-AB-F的平面角.

设DA=DB=DC=2.

由方法3,已计算sin∠DPN=33.

归纳:此方法是在确定了二面角的棱的垂面后,此垂面与二面角的两个半平面的交线所成的角就是二面角的平面角.如果垂面与二面角的两个半平面的交线无法确定,可以通过延展平面或者平移平面来确定两交线.

点评:方法3~方法7都是根据二面角的平面角的作法,利用判定定理和性质定理证明所作角即为所求角,这些方法不仅要求学生对相应的知识非常熟悉,而且要有较强的逻辑推理和直观想象能力.

以上7种方法都是通过挖掘题目中的隐含条件,虽然每种方法的侧重点不同,但是本质都是围绕二面角的定义直接或间接求解二面角,这也体现了数学中的转化与化归思想,所以“一题多解”的探究是有必要的.除了以上方法,其實还有一些其他求解二面角的方法,比如面积射影法、三面角公式法[2],用这两种方法同样能解出此题.关于二面角的解法也许还有很多,解法的多样性更能考查学生的综合解题能力.本文中通过“一题多解”探究二面角的解法,帮助学生掌握解决此类题的方法,在知识与方法的整合中全面提升数学学科核心素养,并领悟解题过程中蕴含的数学思想.

参考文献:

[1]程宏咏.从一道调研试题谈二面角的求法[J].数学之友,2022(10):66-68.

[2]张东.从2020年一道高考题谈二面角的求法[J].理科考试研究,2021(17):17-19.