巴赫《g小调小提琴无伴奏奏鸣曲》分析与演奏

【摘 要】巴赫《g小调小提琴无伴奏奏鸣曲》是一首著名的作品,它有着深邃的和声、繁复的结构。然而,对于巴洛克音乐的解读与演绎,现代演奏者往往由于对历史音乐实践的认识与表现方法的欠缺,很难触及真正的音乐内涵。因此,如何准确地掌握作品的风格与精神,是每位小提琴手所面临的最大难题。本文以《g小调小提琴无伴奏奏鸣曲》第一乐章为例,对其产生背景、音乐特点及演奏要求等进行了探讨。

【关键词】巴赫 小提琴无伴奏奏鸣曲 g小调 演奏技巧 表现力

中图分类号:J605 文献标识码:A 文章编号:1008-3359(2024)03-0086-06

约翰·塞巴斯蒂安·巴赫的《g小调小提琴无伴奏奏鸣曲》的第一乐章是巴洛克时期小提琴作品中最具代表性和最有挑战性的一部。该作品既展现了巴赫高超的创作能力,也是对演奏者技巧和表现力的最大考验。巴赫在没有伴奏的情况下,将和声、旋律和节奏巧妙地融合在一起,展现了一幅繁复而又精致的音乐画面。但是,也正是由于它的高技术性和深厚的音乐意蕴,让每位演奏者在演绎这首作品时,都必须对它的历史背景、音乐风格和演奏技法有深刻的了解,这既是对其技艺的检验,也是对其音乐理解与表达能力的一种挑战。

一、巴赫及其小提琴无伴奏奏鸣曲概述

(一)巴赫的生平及其艺术成就

1685年生于艾森纳赫的约翰·塞巴斯蒂安·巴赫是巴洛克时代最杰出的人物之一。他在德国生活了大半辈子,先后在魏玛教堂、科恩、莱比锡等地做过教堂乐师、宫廷作曲家和合唱指挥。巴赫在钢琴、室内乐、管弦乐以及声乐等方面都有很高的造诣,尤其是在钢琴演奏方面,更是以其精湛的技艺和丰富的表现力而著称。巴赫是一位善于运用对比和对位的大师,他的作品构思精巧,技巧精湛,感情深厚,被誉为音乐史上的经典之作。虽然巴赫在活着的时候没有得到人们的普遍认可,但他却被后人认为是音乐史上伟大的作曲家之一。

(二)小提琴无伴奏奏鸣曲与组曲的地位和影响

巴赫的无伴奏奏鸣曲和组曲是古典音乐史上不可撼动的重要作品。这些作品既展现了小提琴演奏技巧和表现力的巅峰,又展现了巴赫卓越的音乐理念和创造性。在没有伴奏的情况下,巴赫将小提琴的演奏结合了复调性、丰富的和声,巧妙的对比与变化,为后世的作曲家们留下了极其宝贵的创作范例。对于小提琴手来说,这样的演奏不仅是一种技巧上的考验,同时也是一种音乐表现的检验。这两首曲子被认为是小提琴作品中最为重要的一部分,并深刻地影响着后来的小提琴独奏曲。无伴奏的乐曲显示出巴赫对于小提琴这种单一乐器所具有的巨大潜力的洞察力,也是他在演奏技巧与表现手法上的一次飞跃。

(三)《g小调小提琴无伴奏奏鸣曲》在巴赫作品中的特殊意义

《g小调小提琴无伴奏奏鸣曲》是巴赫以小提琴独奏为主题的一组乐曲的开篇之作,既显示了他高超的作曲才华,又表现出他对单一乐器演奏技巧的独到见解。这首乐曲“Adagio”以其丰富的和声语言与繁复的多音交织表现出巴赫高超的复调技巧。乐曲的流动显示出深沉的内心情绪。与其他乐曲相比,它更多地关注于悲伤和深思。该奏鸣曲既是巴赫作品的巅峰之作,也是巴洛克后期小提琴演奏技法和表现力的巅峰之作。

二、第一乐章的结构与风格分析

(一)乐章的结构特点

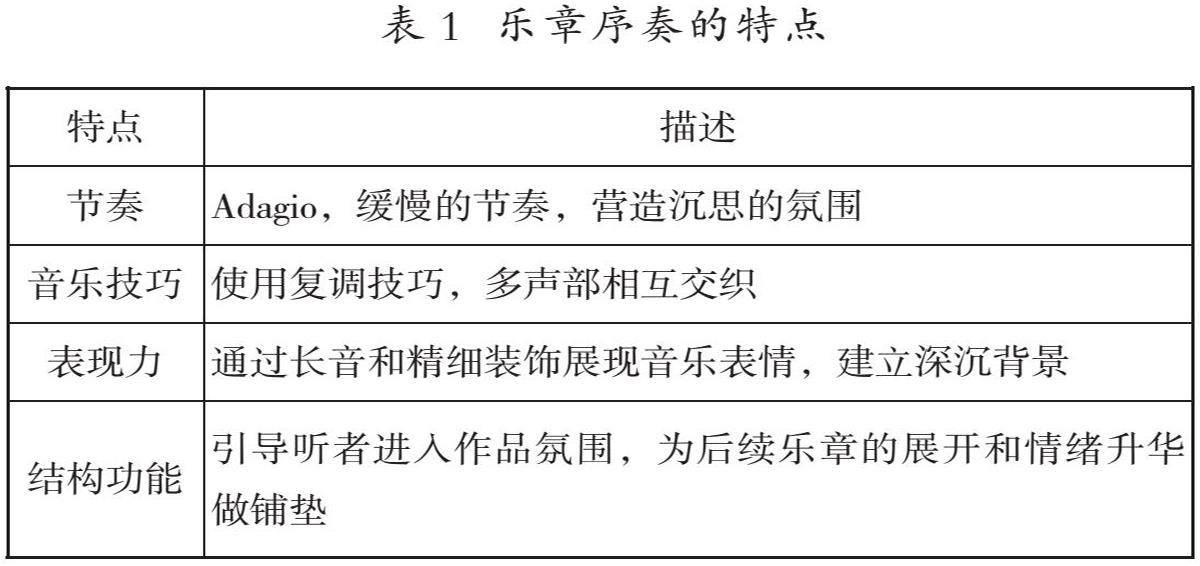

1.序奏的风格和功能

巴赫的《g小调小提琴无伴奏奏鸣曲》的第一乐章,以其特有的序奏形式拉开序幕,表现出一种深邃、含蓄、富有感染力的音乐形象。序奏部分以慢拍的Adagio节奏为主调,以丰富的长音调及精细的装饰音,营造出一种冥想的氛围,并预示着下一段。巴赫在这段序奏中,巧妙地运用了复调手法,以纵横交错的旋律线,表现出丰富多样、复杂的主题。

2.主题的呈示与处理

通过对其复调结构的巧妙运用,使作品的核心思想得以展现。乐曲一开始就用一系列上升音阶模式来引出主题。乐曲的主要内容是一段动人的曲调,每一步都在不停地变换着,巴赫表现出了小提琴没有伴奏的獨特之处。同时,在旋律的细微变化中,巧妙地运用了和声的变化,增强了作品的表现力,丰富了乐曲的情感内涵。基于这一点,巴赫又对其进行了多重的展示与变奏,使其在各种和声、韵律的语境中得以回归与展开,加强了运动的动感与结构的一致性。同时,通过多个声部交织而成的对位也是贯穿全文的,特别是在主题的复归与变奏曲中,充分体现了巴赫作为巴洛克时期复调大师的技艺和风格。

3.发展与再现的构思

巴赫运用复调音乐的结构特点,以连续的发展与变化,再现了作品的主旋律,表现出作品的整体性与对比性。发展部分则是运用分解和模仿技巧来扩展与深入主题,力求从多个视角展示题材的丰富与多样。在展开部分,巴赫并不只是单纯地对主题进行重复,他还通过对各声部的主题进行变换,或者采用顺序、倒置、增减等手法,来塑造出新的音乐形象。同时,在和声的方向与节奏上的微妙变化,也为作品增添了更多的表现力。这样的处理,既增强了乐曲的动感,又为再现环节作了铺垫。再现部分,透过对题材的深刻剖析,并结合以往的创作成就,展现出一种更为成熟与完备的音乐表现方式,使主题变得更加明确,更加突出,让欣赏者可以更加直接地理解这个乐章的主旨。

(二)主要音乐语言和技术特点

1.主题旋律与和声特色

这一乐章的主题旋律简练且富有表现力,它一开始就以一系列的下行半音和跳跃音程建立了紧张与悬疑的氛围。这种独特的旋律线条,不仅显示出巴赫卓越的音乐才华,更显示出他在创作题材时所追求的表现力与意蕴之深厚。在和声方面,巴赫灵活地使用了双音、和弦、断奏等小提琴独有的技法,使乐曲的和声质感更加丰富。虽然只是一首乐曲,但巴赫巧妙地将和声部分编排得恰到好处,营造出一种多音齐发的效果,显示出他高超的和声处理能力。在和声的发展过程中,他采用了由传统的和声到富有颜色的增减和声等手法,表现出了丰富多样、复杂的和声形式,既使旋律线有了丰富的感情底蕴,又增加了作品的表现力与深度。

2.对位法的运用

巴赫在《g小调小提琴无伴奏奏鸣曲》中所采用的对位手法,是他复调技法的一个重要特征,充分展现了他丰富的想象力与对乐曲结构的把握。巴赫运用对位法,营造出一种仿佛有許多不同声音在同一时间发声的幻觉,表现出不同的旋律间既有各自的独立性,又有其自身的协调性。在这个过程中,音乐的纹理呈现出丰富的色彩和表现力。巴赫在对位法的运用中不仅仅局限于简单的模仿对位,他的手法更为复杂、丰富,他还加入了倒影对位、增减对位等技巧。

3.音乐表达与情感色彩

该乐章以紧张、悲伤和强烈的内部张力为基调,表达了一种复杂的情绪气氛。巴赫的旋律线虽明晰,却隐含着丰富的和声变化与装饰音,使得这一表现更细腻、更生动。在演奏中,小提琴手要用心体会每个音符所蕴含的情感,并利用弓法、指法、音色等细微的变化,去勾勒出乐曲的情绪曲线。音乐的起落、紧张、松弛,和不同的动态层次的变化,都要求演奏者用高超的技巧来细致地表达,以保证情感的真实传递。

(三)技术要求

1.弓法技巧

巴赫《g小调小提琴无伴奏奏鸣曲》的第一乐章不仅具有丰富的音乐表现力,同时也是一种全方位的挑战。弓法技巧并不只是准确出音,它也是一种很好的表现形式。这一乐章要求演奏者精通多种弓法技巧,例如跳弓、连弓、哑音和利用弓杆等。为了表现作品的情绪、气氛,各种用弓的方法都是非常关键的,并且往往是在瞬间变换,这就需要演奏者具备较高的柔韧性和扎实的基本功。另外,乐曲中的节奏形式十分复杂,而且是多声部的演奏,这就更需要演奏者对弓速、弓位、弓压等精准控制,以保证每个音都能准确、清晰地发出。

2.左手技巧

在和声与曲调的推动下,演奏者必须用左手来准确地把握音准,包括指法的准确、切换的流畅、双音与和弦的清晰。由于和声过程的复杂性,演奏者只有具有出色的指板意识,才能在没有伴奏的情况下演奏出完美的旋律。巴赫在该乐章中大量运用了轻柔的弱音,同时也运用了快速的装饰音与震音,这对演奏者的左手控制能力和敏感度有着很高的要求。

3.音色与音量的处理

这一乐章以各种动态层次及音色的变化来表达复杂的情绪及气氛,对演奏者音色和音量的把握要求非常高。音量的处理包括从极弱音到极强音(ff)的变化幅度,演奏者需要根据乐曲的结构与情绪内容,适当运用“crescendo”“decrescendo”等多种音量处理方式。良好的力度控制有助于凸显旋律线条,增强作品的表现力,加强对比度。音色的改变也是很重要的,它不仅取决于使用的方法,还取决于弓在弦上的位置。比如,在琴桥附近的地方,可以形成一种尖锐、紧张的音色;而在接近手指的地方(sul tasto),它可以产生一种轻柔、含糊的音质。演奏者要根据作品的要求,灵活地将各种音色进行转换,以增强作品的表现力和情感的深度。另外,还可以通过调节演奏的力度与速度,来进一步细化音色的差别,使每一个音符都能表现出更多的意蕴。

三、演奏技术与解读

(一)技术难点分析

1.控制复调纹理中的音色平衡

在无伴奏的作品中,小提琴要承担旋律线、和声支撑和低音线的作用,这就需要演奏者对每一部分进行精确地处理,确保其既具有明显的层次独立性,又能和谐地融为一体。在表演中,主要线条要突出,音色要丰富,要有一定的动感,同时伴奏部分要相对温和,以免盖过主旋律。要达到这种境界,就需要熟练的控制技术。对弓的速度、压力、触弦的位置进行细微的调节是非常关键的。比如,演奏者在演奏上弓的和音时,可以采用快而轻的弓法来演奏,而在与下弓配合的和声中,则可以采用较慢、较柔和的手法来演奏。

2.左手技术的精确度与连贯性

这个乐章是巴洛克式的,它需要在保持音乐灵活性的前提下,准确地控制复杂的和声与旋律。音准是每个小提琴手的基础和核心,在没有伴奏的情况下,这种要求尤其苛刻,因为没有其他乐器可以作为参照,不精确的音调很容易被识别出来。另外,左手的连贯性需要在快速变化的音符中仍能保持流畅的旋律。例如,频繁地换指与跨弦要一气呵成,不能有不自然的停顿,这就需要花费大量的时间和精力去训练手指的灵活性和独立性。

3.右手弓法的灵活运用

由于该作品强烈的对位风格,要求演奏者具有较高的灵活性与表现力,才能清晰地表达各部分之间的对话。弓的运用,并不只是为了制造音色,更是区分主题与伴奏、不同声部之间界限的重要工具,也是表现作品结构的一种重要方法。为了达到各种音响效果,如温暖的音色、高音区清亮的音色、和声之间的反差与均衡,演奏者需要精准地控制弓速、弓压、弓身的位置。在快节奏的乐曲中,演奏者需要运用灵巧的运弓技巧,以达到轻盈、准确的目的;同时,在多音段的结构中,弓法平滑过渡是保持连续与清晰的重要因素。在演奏过程中,要运用适当的抑制与渗透手法,表现出乐曲的丰富性与动感。要想获得这样的效果,每一弓的运用都要经过周密的计划,如从何处出发、弓转点在何处、怎样在各种技术条件之间流畅地转换等。在使用不同的弓法时,必须时刻注意乐曲的流畅与形式美,以确保每一种方法都能为整个乐曲的表现服务。只有深刻了解并灵活掌握右手弓法技巧,才能让巴赫的这首乐曲充满生命力,展现出其精妙的结构与深刻的感情。

(二)表现力和音乐性的探究

1.对巴赫风格的理解与表达

巴赫的作品,在技巧上极富挑战性,然而,其核心却在于对作品的深层表达。深刻认识巴洛克音乐,尤其是巴赫的作品,对于正确地表达这部作品具有重要意义。巴赫的乐曲流畅,对位法严谨,和声丰富,这些都需要演奏者在合理运用演奏技巧的同时,对乐曲的情感也有着极深的了解。在表演方面,对每个音符、旋律线以及和声的变化都要非常小心,以确保它们是清晰而富有表现力的。音乐的条理感和结构感,需要用准确的节奏、恰当的强弱反差来清晰地表现出不同的声部。巴赫的乐曲饱含着丰富的感情,要求演奏者在掌握技巧的同时,将自己的感情融入其中,将作品中蕴含的情绪表达出来。不同的乐句、和声的变化,甚至每个装饰性的音符,都在传达着这种情绪与风格。演奏者应该把自己对巴赫音乐风格的认识转换成具体的行为,如旋律的渲染、节奏的把握和动感的把握,这是把作品的感情传达给观众的重要环节。

2.动态与色彩的变化处理

巴赫的作品中没有明确的动态标记,这就赋予了演奏者更多的自由去创作和塑造作品。演奏者要从对乐句的认识中表现出动态的变化,要抓住每一个乐句的起落,按其自身的逻辑,或加大或减小音量,以突出旋律的指向性及乐曲的结构。比如,提高音量以突出主题,或者在转折处使用弱音,都能营造紧张感,使表达更有吸引力。就颜色的变化而言,可以借由改变弦法,调节弦压、弦位等,产生不同的音色效果。通过弓法的调整,使乐曲在不同的段落中展现出更为丰富、更为多变的音色。巴赫的无伴奏音乐需要演奏者对不同的和声与质感有着深入的了解与把握,而动感与音色的变化正是这种复杂表现形式的关键所在。

3.内在的情感与外化的音乐表现

巴赫的作品架构严谨,蕴藏着深厚的感情,这不仅需要高超的演奏技巧,还需要能够将复杂的情绪用乐曲完美地表达出来。情绪的内化要求表演者将自己的内心世界融入作品之中,去领悟它所蕴含的情绪与意向。这些情绪可以是悲伤、庄严、欢乐或沉思等,它们是根据作品的特点以及个人对作品的理解而形成的。接下来,就需要演奏者用精湛的技艺,将内心的情感转化为外在的音乐表现形式。比如巴赫在这段乐曲中的旋律线,有时是宽阔深邃的,有时是紧张而又兴奋的,如果仔细地勾勒出这些旋律线,就能很好地传达出作品中的情绪。在外化表现方面,可以运用音色、力度、节奏、装饰音等要素来表达自己的情绪。通过对力度的细微变化、音色的变化、对节奏的弹性的把握、对装饰音的适当处理,使作品的内在感情得到充分表现。最后,情感的内敛与外在表达的融合,需要演奏者不仅要走进作品,还要准确地把握表现的技巧,从而以小提琴为媒介,在演奏者、作品和观众之间架起一座感情的桥梁,让每次表演都变成一种深度的感情交流与音乐享受。

四、作品演奏的基本要求

(一)仔细研读曲谱确保演奏标准

一开始,复杂的和声和复音技巧带来了很大的困难,演奏者必须认真研读曲谱,弄清各部分间的联系,以此才能保证在没有伴奏的情况,把作品的和声结构与旋律线完整地表达出来。在实践中,循序渐进地练习才会有效果。在把握了正确的音高与清晰的音色之后,应循序渐進地提升弹奏的速度与流畅度。另外,在乐曲的整体表现中,要注重细节,如装饰音的处理、弓法的使用、音乐的变化等,这些都是影响乐曲感情的深度与透明度的重要因素。同时,要学会怎样去剖析作品的结构与和声的发展,以使自己能够更好地表达作品中所蕴含的感情与美感。要将每次演奏看成不仅是一种技巧的表演,更是一种与作品深度交流的过程,通过自己的琴弦诉说巴赫所处的年代。

(二)音乐表达上的挑战与克服

对于演奏者而言,最大的挑战在于,在没有和声伴奏的情况下,用单一乐器表现出作品的多个层面与深度。这就要求不仅要对乐曲的和声结构有很深的了解,而且要用准确的音高、娴熟的弓法手法,才能创造出良好的和声效果。巴赫的音乐在演奏时,常常将复杂的情绪穿插其中,从庄重、忧郁到激昂有力。要表达这种感情,演奏者还需继续提升技巧,比如用精确的发音和变化多端的强弱来表现音乐的反差与波动。另外,为保证乐曲的一致性,在换弓的那一刹那,演奏者要尝试维持旋律线的流畅,因为这需要极高的控制与协调能力。

(三)与其他作品演绎的比较与联系

与巴赫的其他无伴奏乐曲,如大提琴无伴奏奏鸣曲相比较,《g小调小提琴无伴奏奏鸣曲》的第一乐章展现了巴赫对不同乐器的特殊处理手法以及对乐曲的表现力。大提琴的深邃、宽阔的音域以及有力的力量感,与小提琴的细致、灵动的演奏方式相对照,突显了巴赫是怎样依据乐器的特点来构筑自己的音乐语言的。此外,该奏鸣曲的第一乐章与巴赫的《E大调小提琴协奏曲》相比,在感情表现、技巧要求等方面都显得更加含蓄、更加复杂。在没有伴奏的情况下,演奏者仅凭一种乐器就能表现出丰富的内容,这既是对演奏者技术能力的挑战,也是对演奏者音乐理解与表现能力的一种考验。巴赫的作品与帕格尼尼《24首随想曲》等无伴奏的小提琴乐曲相比,在技巧表现上更加内敛,注重和声、旋律、对位的协调,而非单纯追求技巧上的高难度。从风格上看,这体现了两人的音乐思想与审美追求的差异。

五、结语

综上所述,巴赫的《g小调小提琴无伴奏奏鸣曲》的第一乐章,既是对演奏技巧的考验,也是对演奏者传达乐曲感情能力的挑战,这需要演奏者具备深刻的领悟与高超的诠释能力。演奏者应该对巴洛克音乐的风格、演奏技巧以及巴赫的创作意图进行细致的研究,真正掌握其精神实质,以使技巧达到完美,实现感情的升华。

参考文献:

[1]徐妍.重识作曲家巴赫——评《巴赫的音乐宇宙:作曲家和他的作品》[J].人民音乐,2024(01):92-95.

[2]蔡先婷,吴驰.对巴赫赋格作品的分析及录音版本比较——以作品BWV868为例[J].音乐生活,2023(12):47-50.

[3]裴瑞东.浅析巴赫《小提琴无伴奏g小调奏鸣曲西西里舞曲》[J].戏剧之家,2022(23):106-108.

[4]裴瑞东.你是孤独的——对巴赫《小提琴无伴奏g小调奏鸣曲柔板》的研究[J].戏剧之家,2022(04):100-101.

[5]孙琳.浅谈巴赫《g小调无伴奏小提琴奏鸣曲第一乐章柔板》[J].戏剧之家,2021(31):81-82.

作者简介:郭永莉,女,国家二级演奏员,贵州省歌舞剧院交响乐团小提琴演奏员,主要研究方向为小提琴及小提琴曲目分析。