超越工具理性:职普融通的价值维度、目标向度与推进策略

[摘要]职普融通是构建高质量现代职业教育体系的重要一环。当前,职普融通的工具性价值已在我国得到普遍认可,但对其应然价值取向与本体目标分析的研究较少。基于马克斯·韦伯的理性二分法,职普融通在价值取向上应克服极端的工具主义倾向与片面的价值主义倾向,实现工具理性与价值理性二重维度的统一。在目标向度上,应逐步超越工具理性,从追求兼具横向与纵向平衡的产业人才结构到建构基于主动选择的类型分流教育,最终落实、统一到人的发展尤其是人的终身成长与全面发展上来。在推进策略上,应指向产业、教育与人的基础性、中介性与终结性三重目标维度,通过完善教育外部结构、内部结构与时空结构来推进职普融通。

[关键词]职普融通;工具理性;价值理性;全面发展

[作者简介]占梦君(1998- ),女,江西上饶人,同济大学职业技术教育学院在读硕士;谢莉花(1983- ),女,江苏常州人,同济大学职业技术教育学院,副教授,博士。(上海" 201804)

[基金项目]本文系全国教育科学规划2023年度国家一般课题“职普融通与职业教育高质量发展:从国际经验到中国路径创新”的阶段性研究成果。(课题编号:BJA230041,课题主持人:谢莉花)

[中图分类号]G710 [文献标识码]A [文章编号]1004-3985(2024)10-0015-08

一、问题的提出

我国对职业教育与普通教育关系的定位历经漫长的探索,总体呈现从“分流”到“融通”的态势。自1985年《中共中央关于教育体制改革的决定》首次明确提出“我国广大青少年一般应从中学阶段开始分流”后,“分流”作为我国教育体制建构中的重要概念长期存在并延续使用。不同于当下对分流的扭曲与异化,该政策的初衷是为了扭转彼时我国中等教育结构与人才结构严重失衡的状况,改变职业教育作为整个教育体系中最薄弱一环的局面,建立起一个纵向上实现初级到高级贯通、横向上促进职业教育与普通教育相互沟通的职业技术教育体系。然而,职普分流在随后的几十年逐渐异化为一种结构上双向并行、横向上互不沟通的二元对立格局[1],教育层面的分流很可能导致社会阶层分化及其再生产[2]。弥合教育体系之间的裂隙,实现职普双向融通,越来越凸显出重要意义。

2022年新修订施行的《中华人民共和国职业教育法》将“职普融通”首次上升到法律层面,使其获得法律上的确立与保障。党的二十大报告指出“统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新,推进职普融通、产教融合、科教融汇,优化职业教育类型定位”,彰显职普融通在现代化人才培养中的关键性与战略性作用。不同学者基于个体的理解与建构进行了概念阐释。有学者从语义层面出发,将融通视为“融会贯通、相互沟通”[3]。有学者认为,要将“普通教育职业化,职业教育普通化”[4],即职业教育与普通教育之间应是一种教育实践层面的相互融合与渗透[5]。当前,越来越多的学者基于教育类型观,强调职业教育与普通教育之间的双向沟通和等值[6]。基于此,职普融通应是两类教育间相互渗透的状态与程度的综合。其中,“融”是一种状态表征,可以理解为在保留自身话语体系的同时,职业教育与普通教育之间的彼此渗透与相互交融;“通”则是一种程度表征,意指职业教育与普通教育之间应实现双向互认、等值互通。

德国社会学家马克斯·韦伯(Max Weber)主张明晰目的和手段是对一切关于人类有意义行动的基本成分的思考[7]。职普融通对于其实现手段而言,发挥着“目的性价值”,具有能动的定向与调控作用。然而,在更高阶的目标体系中,这种目的又会多重嵌构于不同的上位目标之下,并表现出一种“工具性”的价值属性,从而促进上位目的性价值的实现与完善,不可脱离目的而“就手段说手段”[8]。对职普融通的路径探索应建立在明晰其应然价值与目标取向的基础之上,但总览我国2017—2022年国家颁布的重大政策性文件后不难发现,当前对职普融通概念的政策性深化主要集中在实施层面,如在宏观层面向前延长职业启蒙教育,强调覆盖各学段的渗透融通;在中观层面探索发展兼具职业教育与普通教育的特色综合高中办学形式;在微观层面提出校际间“课程互选、学分互认、资源互通”,从而实现职普双向互认。学界对职普融通的阐述则主要集中在概念内涵澄清、制约因素探寻与实现路径建构这几个层面,对职普融通应然价值与目标取向的相关研究较少。当前,职普融通的工具性价值已得到普遍认可,但其本体价值或目的性价值仍需进一步探寻,否则容易走上纯粹的工具理性迷途。厘清作为“目的”的职普融通的价值,探寻作为“手段”的职普融通的终极目的,对于实现职业教育与普通教育的长效协调发展具有重要意义。

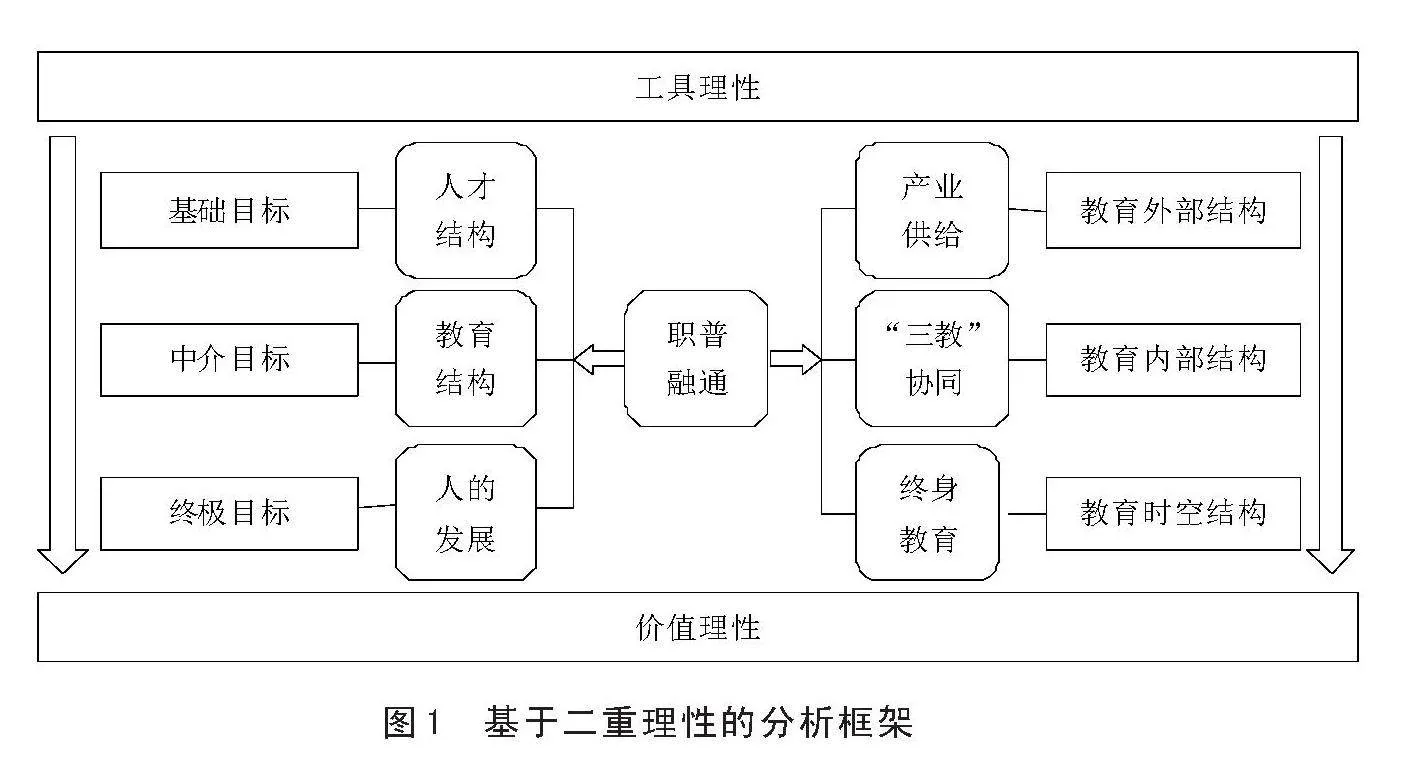

本文在问题分析的基础上,拟基于二重理性的分析架构(见图1),既立足又超脱于工具理性的框架设计,从基础性、中介性与终结性三重维度明确职普融通应指向产业、教育与人的目标向度,通过完善教育外部结构、内部结构与时空结构来推进。

二、职普融通的二重维度:从工具理性到价值理性

马克斯·韦伯将理性自身作为对象加以分解,把主体行为划归为工具的合理性与价值的合理性这两个范畴,即工具理性与价值理性[9]。其中,工具理性是指通过控制主体行为来使其效用最大化,其核心是行为达成的结果,而对行为本身是否有价值,则无须过多关注;价值理性强调行为本身的价值,而非所采取的手段与结果呈现[10]。两者相辅相成,辩证统一:价值理性是工具理性的向标,工具理性是价值理性的支柱。然而,伴随着社会现代化的高速发展,工具理性逐渐泛化,过度张扬的工具理性必然导致价值理性日渐式微,趋于极端的、化约论的[11]理性选择只会导致工具理性霸权的出现。

职普融通联结政府、产业、学校、学生等社会主体,与政治、经济、文化等社会子系统紧密联系,必然表现出工具价值。首先,职普融通在人才培养目标的设定上必须涵盖工具性目标,高度关注社会需求、劳动力和回报率,发挥人力资本对经济增长的直接增产与间接促进的双重效应[12]。一方面,通过优化人力资本投资在不同教育类型中的配比,协调市场需求与人才培养结构;另一方面,通过培养高质量的综合素质人才,使人力资本要素转化为技术要素,实现高效高质的经济效益增值。其次,职普融通在教育结构目标的设定上必须涵盖工具性目标,关注两类教育从微观层面的职普比例到宏观层面的体系协调,缩小职业教育与普通教育之间的鸿沟。只有当发展规模和水平相当时,职业教育和普通教育才能真正具有平等地位,否则职业教育会遭受偏见,职普融通也始终只能基于强制性的分流之上。这也意味着平衡的教育结构始终无法达成,失衡的人才结构也将延续,一种社会生态层面的恶性循环将会形成。最后,职普融通在个体发展目标的设定上必须涵盖工具性目标,重视教育的职业性与准备性。正如美国教育家保罗·孟禄(Paul Monroe)所断言的“一切教育都是职业教育”[13]。无论是职业教育还是普通教育,其目的都或多或少地包含为个体未来谋生做准备的意蕴。所有的资格证书都将成为职业性的,差别只在于途径或过程的直接性或间接性[14]。职普融通发展过程中不必也不能完全抛弃教育的职业性与准备性,而应兼顾个体发展需要的内在价值和社会发展需要的外在实用价值[15],有机组合“关于工作的教育”“通过工作的教育”“为了工作的教育”,以培养职业特定技能和更广泛的通用技能以及利于长期职业发展的技能[16]。

职普融通的工具理性强调“学以致用”“以用为本”。在职业教育场域,通用能力的培养是为了更好地服务职业性与专业性能力的发展,一旦脱离职业教育立场,则容易导致两种教育类型的混淆与人才培养定位的模糊。丧失工具理性的职普融通,是空中楼阁;但若只着眼于工具理性,忽视强调“以人为本”“面向未来”的价值理性,依旧无法应对不断变迁的社会发展需要。

职普融通不只是一个社会或经济问题,更是一个教育问题,是一个关乎个体全面发展的问题。我们不能将“产业”或“职业”作为完全意义上的教育目的,对其进行片面化理解或扭曲僵化,使职业教育中的人文精神与关怀被遮蔽,而应在工具理性的基础上兼顾价值主义取向,以人的发展为本。然而,现实中受工具理性支配,我国无论是职业教育还是普通教育的发展都长期深陷工具主义旋涡,工具理性与价值理性在精神层面出现倒置现象,以手段为目的,就业、升学等工具取向的追求成为桎梏学生长效发展的重要制约因素。“普高生不愿流、职校生不能流”的现实情况极大地抑制了职普融通的政策效应[17]。有学者将这一行为倾向归结为基于终结教育、断头教育的外在竞争力薄弱和基于差生教育、兜底教育的内在心理能量受挫[18]。种种迹象表明,当工具理性占据绝对意义上的“胜利”时,会直接导致主体行为的价值感缺失,从而抑制主体发展的内生动力与长效后劲。这种制约未必是肉眼可见的,或是不易察觉的间接性影响,如果长期放任不纠偏,必然使得包括工具性目标在内的整体教育目标的实现受到严重掣肘。工具理性作为一种发展的手段与途径,绝不能忽视“以人为本”的终极价值追求,即职普融通必须实现工具理性与价值理性的统一——在人才培养上关注从规模结构到质量内涵的协调发展,在教育结构上探寻从外部推动到主动选择的教育分流,在个体发展上实现从“为了职业”到“超越职业”的终身成长。

三、职普融通的三重向度:产业、教育和人才

职普融通作为产业链、教育链和人才链的有机融合,对产业、教育和人的发展都发挥着重大作用。这一作用机制的发挥过程也是教育从外部导向性到内部驱动性转变的价值理性递增过程。其中,促进产业结构协调发展是职普融通的基础目标,也是最有工具主义倾向的目标;平衡教育结构是职普融通的中介目标,既涉及产业结构的发展,又与人的发展相关联;实现人的全面、协调发展,则是职普融通的终极目标。

(一)趋于平衡的产业人才结构

随着信息化与智能化的高速发展,生产力领域发生了根本性重大变革,新科技革命和产业应运而生,但这一转变绝不仅仅关乎“机器”,更关系到“人”,涉及整个劳动市场的变革。各行各业被赋予全新的使命与更高的要求,对灵活性、创造性、服务性的要求迅速提高,且整体变化呈现更快、更宽和更深的趋势[19]。传统行业升级迭代与新兴行业并行涌现,职业类型、人才结构等快速分化与整合。种类繁多的细分市场对专业人才的需求日益增加,但这并非意味着要培养单一向度的技术技能人才,传统的专门化人才培养模式已然无法适应新时代对综合性人才的需要,只会导致横向维度与纵向维度上的人才结构失衡。

失衡状态下的社会人才结构必然阻碍社会与经济生态的畅通运行。单一结构的人才能力规格无法适应社会的变迁与发展。“职业带理论”将工程领域的人才能力结构视为一个连续的职业带,随着岗位难度的增加,对实践性操作技能的需求减少,对原理类理论知识的需求增加[20]。现代社会中,随着职业带范围的扩大,对人才培养规格的要求也不断提高,促使人才培养呈现从“单一型”向“复合型”转变的趋势。德国学者劳耐尔(Felix Rauner)提出“广义的现代职业性”就是以核心职业素养为基准,将内容交叉的职业或专业进行合并,以此来适应灵活变化的劳动力市场[21]。此外,创新作为引领发展的第一动力,是一种生成性能力,单一领域的能力无法支撑个体实现实践或理论层面的跃进。美国学者莱昂纳德—巴顿(Dorothy Leonard-Barton)提出的“T型”能力结构将能力划分为横向维度的跨界能力与纵向维度的专业能力,分别决定个体能力的广度与深度。只有兼具跨界能力与专业能力,才可能将专业能力拓展到不同领域,从而实现理论或实践层面的创新,达成一个新的“高度”[23]。当前,我国明确提出“高素质技术技能人才”的概念,反映了人才培养的综合化需求,单一的知识导向或经验导向的教育是无力达成这种高标准与高要求的。综上所述,职普融通的基础逻辑就在于通过实现从教育结构到教育质量的协调发展,弥合职业教育与普通教育在能力培养上的裂隙,使人才供给结构与高速发展社会下的市场需求相匹配。

(二)基于主动的类型分流教育

人才结构的不合理很大程度上源于教育结构的失衡[23],意欲通过职普融通来解决人才链问题,无法为整体人才结构的良性循环与发展提供长效支撑。教育分流作为社会分工的产物,对社会分工具有能动的反作用。在我国,教育分流一般指职业教育与普通教育的分流,尤其是中等教育层次上职业教育与普通教育的分流。我国最初提出教育分流,是为了使教育体系在结构上能够协调发展,使职业教育与普通教育既平行发展又紧密联系。但是,由于职业教育与普通教育之间的不等值关系,教育分流中的工具理性要素日趋扩张,其筛选、淘汰与分层机制也逐渐固化。法国社会学家蒙斯(Nathalie Mons)主张教育系统正是通过筛选不同能力的学生以达到社会分层[24],并非所有学生都能从层次教育分流中受益[25],反而会由于资源分配的严重不均使社会的正常流动秩序遭到破坏与瓦解。长期以来,受对职业教育的错误认识影响,职业院校的学生群体与家长群体容易产生焦虑与排斥情绪;校际流动上则表现出由职业教育向普通教育流动的单向性特征,且这种单向流动往往被视为一种更优选择。

究其原因,教育分流应是教育目的的内在意蕴,是实现类型教育理念的先决条件。教育作为国家发展与社会进步的基础性工程,是促进社会与经济发展的重要支撑。为社会发展输送不同规格与层次的人才,始终是教育为社会服务的重要方式。职普融通的初衷绝非要与分流彻底“决裂”,而是期望通过职业教育与普通教育的双向沟通来实现两者实质上的等值,进而为更高层次的“分流”创造平等的条件与环境。此时,“分流”不再是人为的强制分层,而应是基于主动选择的分类。以分流为前提,用沟通作途径,实现职业教育与普通教育深度融合,进而促进职业教育类型化、职普关系等值化发展,兼顾工具理性的效用与价值理性的期许,通过对职普分流“递进式”而非“否定式”的批判与改造[26]来实现更高阶层的跃进,搭建学生终身成长的立交桥,实现学生在发展路径选择上的主动分流。

(三)指向终身的人的全面发展

社会分工的要求只是分流的外在依据,个体的差异性则是对应的内在依据[27]。除了主体受工具性目的支配以外,制约主动分流更深层次的症结在于职业教育内在的吸引力不足,无法唤起主体的内在价值感并激发主体的内生动力。职普融通归根结底是教育问题,应落实到人的发展上。古往今来,众多教育家就“何为教育目的”提出了不同的观点与主张。康德基于纯粹的价值理性视角,认为人是目的而非手段;马克思在此基础上从辩证法的视角提出“人是目的与手段的统一”的主张,兼具工具主义与价值主义取向;杜威则认为,尽管教育应当为社会服务,但教育的目的就是它本身,除教育过程之外没有其他目的。将职普融通视为一种调和职业教育与普通教育的关系,促进二者等量齐观的工具与手段,忽视了作为终极目的的价值理性和职业教育的本质属性,即职普融通的根本目的在于破除单一的技术或知识路径,将人从局部的、片面的状态中解放出来,培养全面的、协调发展的“完整的人”,使个体将自我成长与职业发展作为贯穿整个生命周期的终极目的。

马克思(Karl Marx)深刻洞察了社会分工背景下人的片面发展现象,他指出这是一种人的异化。这种异化不仅显露在人的生产方式上,更核心的是劳动活动本身以及个体本质所发生的异化:此时的劳动活动是外在强制的,而不是源于自由自觉的内在能动,个体潜能也被单一化为劳动力,并终将导致人的个性走向片面甚至畸形发展,严重制约了人的自我实现。他进而提出“人的全面发展”这一具有相对性的概念,即人的全面发展既不等同于个体的平均发展,也不是整体的划一培养。职普融通应既立足又超脱于单一的职业教育或普通教育场域,绝对的工具理性或价值理性都是不可取的。职普融通既不能脱离自身场域空谈理想,也不可按照某一既定的模板来塑造个体,而应重视个体之间的差异,摆脱被迫的社会分工与狭隘的职业范围框定,根据自身潜能、兴趣、需要等因素自由选择。一方面,职普融通为人的全面发展提供认识基础。马克思主义关于人的全面发展学说的核心就在于人的劳动能力的全面发展。职普融通经由纵向贯通的课程、教学等体系的渗透,为行为主体提供了一个更为宏观、全面的职业图景。另一方面,职普融通为人的全面发展开创路径。一个全面发展的人不能仅在知识、技能等方面获得单向度的发展。职普融通使个体在知识、技能等方面的接受度上拥有更大的自主权,提供了机会、过程与结果上的全面发展与个性自由发展的可能性。因此,促进人的全面发展,是职普融通价值理性的集中彰显,也是其应然目的与应有之态。

四、职普融通的推进策略:内部、外部与时空逻辑

根据以上对价值维度与目标向度的分析,职普融通的推进逻辑在于通过完善教育外部结构、内部结构与时空结构,实现产业链、教育链、人才链等的紧密结合。当前,我国积极推进教育强国建设,一方面,以教育为手段,推动产业链与教育链的联结,促进教育外部结构的完整性,实现强国目标;另一方面,教育既是手段更是目的,通过构建完整的教育内部结构,实现教育高水平的自主发展。职普融通的推进策略既契合教育强国的工具性目标,也呼应了培养“全人”的价值性目标。

(一)优化产业供给,促进职普融通的外部结构完整

新一轮科技革命的推进彻底丰富与改变了人类原有的知识体系、技术体系、生产体系,传统职业缩减转型与新兴职业的生成发展都正在减少对以重复性体力活动、基础性认知技能为特征的工作的需要,对技术技能人才培养规格的要求正被不断重塑。劳动世界中知识、技能和能力的需求变化,要求必须加强教育与劳动力市场之间的联系。然而,我国技术技能人才队伍建设仍然滞后于产业发展,学校的课程教学与产业发展存在需求错位。这要求转变人才培养模式,从动态的角度审视人才培养的定位,推进职普融通,以适应产业升级调整需求的高素质技术技能人力资本供给。

职普融通要求以教育为手段,挖掘产业链、教育链的联通枢纽与耦合之处,促进教育体系外部结构的完整。在育人定位上,要区分产业人才层次与类型需求,把握多样化人才定位,丰富、优化人才供给,以适应产业转型升级;在育人主体上,要兼顾产业与教育的人才培养价值取向,激发企业育人的内生动力,形成双向促进的产教联合体,通过合作办学实现教育链与产业链的联结;在育人方式上,要搭建“双师互动”的教学平台,实现教育与产业人才共育,加强教育教学过程中理论与实践的联系,深化理论场景应用,促进职业教育与普通教育在时空、内容上的多重交替融合。以校外学习反哺、推进校内学习,加强人才培养结构和质量的合理性,提升人才从学校到工作的过渡衔接性。但是,人才培养上不能完全跟随市场或企业需求,需警惕部分“订单式”人才培养模式中潜在的“合作流于形式、教育沦为工具”弊病。企业对人才的需求往往具有较强的具象化特征,更加关注与某一特定岗位(或职级)的适配度。如某些制造业企业在要求一线员工具备基础技能的同时,更强调人员的稳定性与吃苦耐劳程度,对高阶能力或可迁移的通用能力却不作具体要求。如果职业院校完全跟随企业需求“定制”人才,只会培养具有高度可替代性的“螺丝钉”,不仅无法促进职业教育与普通教育之间的深层融通,反而使教育目的过分窄化,与培养全面发展、终身成长的人的教育理念相背离。

(二)推动“三教”协同,促进职普融通的内部结构完整

职普融通要求构建高质量的职业教育体系,完善教育内部结构,满足教育发展的内生需求。职业教育、高等教育、继续教育(以下简称“三教”)是教育体系的重要组成部分,高质量职业教育体系的构建需要以更新的视角与制度建设推进三者统筹协调发展,为职普融通提供包容开放的环境与体制机制支撑。

其一,在视角上需转变发展观念,以系统论的思维消解制约“三教”协同发展的障碍。以往我国“三教”发展既存在体系上的割裂,也存在地位与认知价值上的失衡,三者各行其道,彼此之间缺乏紧密联系;且职业教育与继续教育长期受高等教育的遮蔽,过度突出的学历补偿功能弱化了其本体作用的发挥。将“三教”发展置于教育体系的整体框架之下,加强顶层设计与宏观层面的谋篇布局,统筹推进“三教”协同发展。其二,在制度上应突破发展壁垒,建立“三教”间长效、高效的沟通协调机制,使三者实现有机结合。以招考制度改革为抓手,加快国家资历框架建设,强有力地支撑等值互通的教育转换与开放透明的资格体系,实现不同教育成果之间的贯通与互认;弱化教育系统各部门之间的界限,增强体系框架下各子系统之间的可渗透性。创新保障机制,充分调动多元主体参与。在加强国家与政府对职业教育和培训系统的强力监管基础上,促进社会各主体更广泛地介入、参与,形成教育治理新格局。

(三)构建终身教育,促进职普融通的时空结构完整

职业教育和培训在提高国家应对快速变化的劳动力市场能力方面发挥着基础性作用[28],但有时会在经济政策中被视为社会调节的工具——其教育性被简化为“为劳动力市场做准备”。这类观点将职业教育窄化为狭隘的技能学习,抑制了职业教育潜力的发挥。当前,世界范围内正由就业教育转向生涯教育,重视人的全面发展与终身成长。构建终身教育体系,有利于营造健康的教育生态,扭转教育中过度功利化的倾向,抵御经济范式扩张下教育沦为工具的影响[29]。

终身教育要求人的能力实现内生的、长效的发展,单向度的思维方式和“重他律、轻自主”的学习观念需彻底转变,以实现个体自治与自洽。与此同时,终身教育要求人实现可持续的全面发展,这意味着学习不再仅仅是某一教育主体的责任,而演变为一个关乎个体生成的问题,要求个体通过正规与非正规学习进行灵活、持续的能力习得。这要求加快构建学习型社会,营造终身学习的氛围,实现多种教育类型之间的资源与优势互补,提供贯穿全生命周期、覆盖全生命领域的教育。职业教育应更加关注人的动态发展性,双向延伸职业生涯规划与指导,在提供特定技术技能教育的同时,培养个体强大的通用能力,赋能个体再学习;拓宽能力认证途径,提供通过正式考试与可能跨越教育系统边界的过往经验进行多维认证的可能性[30],使职业教育不仅是维护经济秩序的工具,更应集中教育系统、技术支持等优势,让更多人更容易参与生命周期中任何阶段的学习。

人类演化至今,“应然”的教育无论在特征层面如何变化,最终都需落实到人的发展之上;而“实然”的教育则应在方方面面适应时代的征程。英国学者安东尼·塞尔登(Anthony Seldon)将教育的变迁总结划分为四次教育革命,其特征与性质历经必要的教育、制度化的教育、大众化的教育和培养适应未来的技能与素质的教育[31],教育对象、教育方法、培养目标等方面都发生了翻天覆地的变化。综上所述,在推动新时代职普融通时,一方面,无论从理论还是实践上,都要防止职普融通成为绝对“手段”,避免其目的性的缺失与错位;另一方面,必须适应高速变革的科技发展需要,为当下培养既基于理想化预设又扎根时代的人。总体来说,职普融通过程中应注重协调工具理性与价值理性,进而实现两者的统一。要基于工具理性并超越工具理性,避免工具理性霸权导致的主体价值感空洞,以期构建物质与精神层面上皆为双向等值、转换畅通的职普融通路径,使教育在为产业、教育、社会服务的同时,最大程度地发挥其本体功能,保障个体基于兴趣、天赋等的自主选择权利,护航终身成长,助力全面发展。

[参考文献]

[1][3]常宝宁.政策工具视阈下我国高中阶段普职融通政策研究——基于1978—2018年政策文本的分析[J].教育发展研究,2019,39(Z2):57-62.

[2]COLLINS R. The Credential Society:An Historical Sociology of Education and Stratification[M].New York:Columbia University Press,2019:1-28.

[4]唐颖.创建四通八达的职业教育[J].职业技术教育,1999(9):26-27.

[5]张桂春,卢丽华.职普融通的教育理念与实践:基于公民素质培养的视角[J].教育科学,2014,30(5):22-26.

[6]韦幼青,孙振东.“普职融通”的出场语境及价值向度[J].贵州社会科学,2022(2):120-126.

[7](德)马克斯·韦伯.社会科学方法论[M].韩水法,莫茜,译.北京:中央编译出版社,2017:4.

[8]李德顺.价值论——一种主体性的研究(第3版)[M].北京:中国人民大学出版社,2013:81-87.

[9]王彩云,郑超.价值理性和工具理性及其方法论意义——基于马克斯·韦伯的理性二分法[J].济南大学学报(社会科学版),2014,24(2):48-53.

[10]王锟.工具理性和价值理性——理解韦伯的社会学思想[J].甘肃社会科学,2005(1):120-122.

[11](英)彼得·伯克.历史学与社会理论[M].姚朋,周玉鹏,胡秋红,等,译.上海:上海人民出版社,2019:119.

[12]赖明勇,张新,彭水军,等.经济增长的源泉:人力资本、研究开发与技术外溢[J].中国社会科学,2005(2):32-46+204-205.

[13]米靖.职业教育概念、分类与使命再论[J].中国职业技术教育,2012(9):26-31+36.

[14]WILLIAMS G.Graduate Employment and Vocationalism in Higher Education[J]. European Journal of Education, 1985, 20(2/3): 184.

[15]张衡锋,张黎,韦庆翠.普通本科与高职本科横向融通的依据、现状和实现路径[J].教育与职业,2022(20):49-54.

[16]CASTELLANO M, STRINGFIELD S, III J. Secondary Career and Technical Education and Comprehensive School Reform: Implications for Research and Practice[J]. Review of Educational Research,2003,73(2): 231-272.

[17]孙静,崔志钰.21世纪以来我国职普融通教育政策的演变逻辑、问题解析与优化建议[J].中国职业技术教育,2022(21):5-11+35.

[18]张晓玲,罗秋兰.我国“职普融通”的理论机制探究[J].成人教育,2017,37(11):65-68.

[19]杨进.工业4.0对工作世界的影响和教育变革的呼唤[J].教育研究,2020,41(2):124-132.

[20]黄波,于淼,黄贤树.职业带理论与现代职业教育体系建设[J].职业技术教育,2015,36(1):23-27.

[21]陈莹.“工业4.0”时代德国职业教育与高等教育融通研究[J].比较教育研究,2018,40(4):94-100.

[22]LEONARD-BARTON D.Wellsprings of knowledge: building and sustaining the sources of innovation[M].Brighton: Harvard Business School Press,1998:59-90.

[23]王鸿礼.人才结构与教育结构[J].探索,1985(2):17-20.

[24]侯利明.教育系统的分流模式与教育不平等——基于PISA2015数据的国际比较[J].社会学研究,2020,35(6):186-211+245-246.

[25]周洁,张俊.中等教育分流与收入差异——普通高中与中等职业学历教育收益率的比较研究[J].教育学术月刊,2019(12):94-100.

[26]丁关东,问清泓.从“分流”走向“融通”:职普协调发展的路径研究[J].职业技术教育,2022,43(19):48-54.

[27]柳夕浪.教育分流与分流教育[J].上海教育科研,1994(3):13-16.

[28]ROOSMAA E L, MARTMA L, SAAR E. Vocational upper-secondary education and participation in non-formal education: a comparison of European countries[J]. International Journal of Lifelong Education,2019,38(3):268-286.

[29]HODGE S, HOLFORD J, MILANA M, et al. Vocational education and the field of lifelong education[J]. International Journal of Lifelong Education,2017,36(3):251-253.

[30]DEISSINGER T.The European Qualifications Framework and the European Lifelong Learning Perspective: How European countries are preparing to copewith the new philosophy of VET[J]. International Journal of Training Research,2009, 7(1): 1-18.

[31](美)安东尼·塞尔登.第四次教育革命:人工智能如何改变教育[M].吕晓志,译.北京:机械工业出版社,2019:1-14.