传统农具的科学教育价值及实践路径

李春霞 黄妙鲜 黄海燕

摘 要:传统农具是劳动人民发明创造的生产生活工具,反映了劳动人民的科学素养、创新精神、实践能力,在现代科学教育中仍然具有时代价值,是一种特殊的教育资源。随着农业现代化的发展,传统农耕技术知识体系逐渐失去了传承的条件,关于传统农具的教育价值发掘偏重于器物层面的观赏和体验,忽视其背后的科学素养价值。教师应深入挖掘传统农具中所蕴含的科学观念、科学思维、探究实践和态度责任等科学教育价值,通过探究多样化的科学教育路径,实现传统农具在科学教育中的时代价值。

关键词:科学教育;传统农具;科学素养

中图分类号:G62 文献标识码:A 文章编号:0450-9889(2024)07-0018-04

传统农具作为中国农业历史发展演变的重要成果,经历了从火石工具到石器、铜器、铁器,再到水力、机械化、智能化的漫长的发展历程,凝聚了劳动人民的科学智慧,具有丰富的科学教育价值。随着农业现代化的发展,传统农具及其制作技艺面临着巨大的冲击。传统农耕技术知识体系逐渐失去了传承的条件,传统农具知识失去了赖以生存的土壤环境[1]77。当下,国家对传统农耕文化开始重视,以丰富的市级农具农业博物馆建设和村级农具展览体验馆建设作为典型的保护措施。目前,传统农具的教育价值发掘主要偏重于器物层面的观赏和体验,往往忽视其背后的科学教育价值。科学教育是传统农耕文化传承与发展的重要途径。笔者通过网络调查和实地考察广西各地传统农具收藏、保护、展览、体验机构,并以一所村级农具展览馆作为深度调研点,探究传统农具中所蕴含的科学教育价值以及运用传统农具开展科学教育的实践路径。

一、广西传统农具类型及馆藏分布

农具是农民在农业生产过程中使用的各种工具和器具,包括人力进行操作的手工农具,如耙、犁、镰刀、锄头、铲子等,也包括运用机器动力源来辅助完成农业生产的工具,如收割机、拖拉机、挖掘机等。传统农具是农民从事耕耘、收获、贮藏等农业生产活动的非机械化传统器具,是普通民众在适应地方环境和生产生活的基础上创造的产物[2]40,具有就地取材、轻巧灵便、一具多用、适用性广等特点。传统农具作为一种静态的物质,承载着当地劳动人民在长期的农业生活和发展过程中创造、使用和传承的知识体系,代表着当地劳动人民对自然、社会的认识,与当地的历史、地理、经济、文化、传统紧密相关,是生活于其中的劳动人民的智慧结晶[3]。

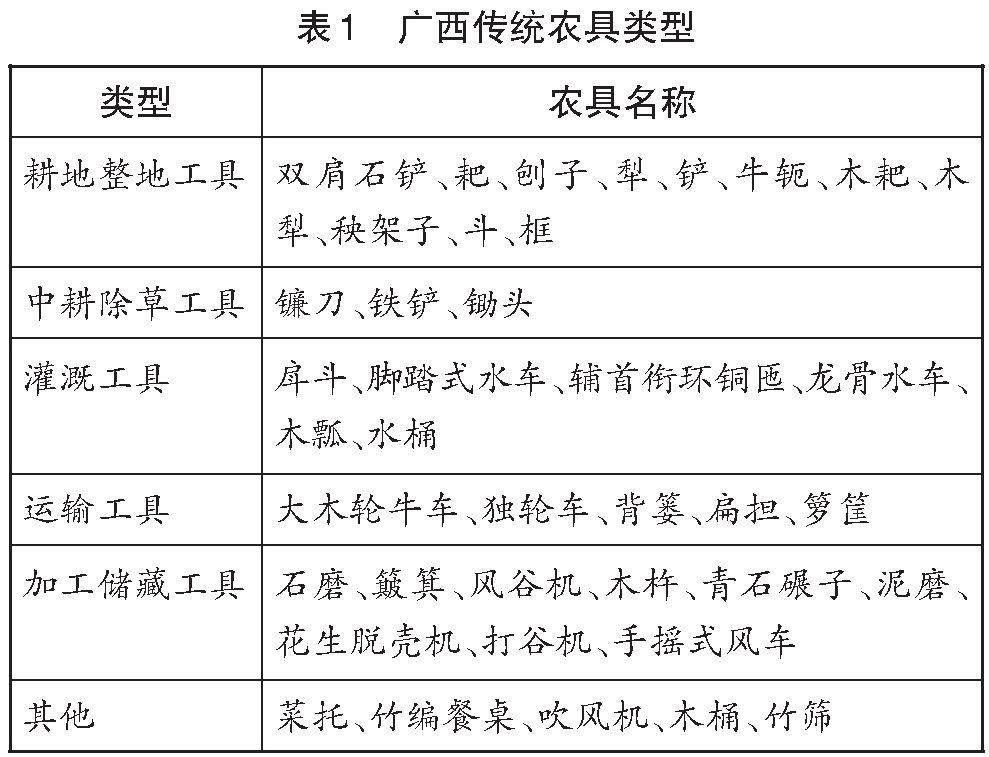

(一)广西传统农具类型

地域和生产方式的不同會造成同种农具的不同造型和不同使用方式[2]40。传统农具通常是根据当地的自然环境、农业生产需要进行设计和制造,可以很好地反映器物与环境的关系。广西位于亚热带地区,夏长冬短,降水丰富,条件优越,全年高温潮湿,日照时间较长,适宜水稻生长,是典型的稻种地区。广西劳动人民经过长时间的生产实践,形成了具有地方性特点的稻种农具体系。

笔者考察广西各地农具博物馆、展览馆、体验馆,以玉林北流市新圩镇河村农具馆实地考察的数据为基础,根据传统农具的功能、用途将广西传统农具进行了分类编排(如表1)。

(二)广西馆藏农具区域分布

广西许多地方建设的本地特色农耕文化馆及农具博物馆、展览馆、体验馆,不仅是传统农具的保护场所,也是学习和传承地方性科学知识的重要场所,为科学教育的开展提供了一定的条件。笔者采取实地调研与网络搜索相结合的方法,收集了广西14个市中具有代表性的农具收藏、保护、展览、体验机构(如表2),深入挖掘传统农具中所蕴含的科学教育价值,与农具博物馆、展览馆、体验馆等合作开展农具科学教育活动,让学生接触和了解农具,充分感受中华农耕文化的魅力。学生在科学教育活动中获得农业科学知识,发展创造性思维,以及运用知识解决实际问题的能力,最终可形成科学核心素养。

二、传统农具在科学教育中的时代价值

《义务教育科学课程标准(2022年版)》提出了科学观念、科学思维、探究实践、态度责任四方面科学核心素养。传统农具经历了从原始社会的发明利用到历朝历代的创新改造,承载着深厚的文化底蕴,凝聚了劳动人民的深层智慧,蕴含着丰富的科学素养价值。虽然一些传统农具已经退出历史舞台,但是传统农具的科学教育价值不会因此磨灭,反而成为历史记忆与农耕知识的载体与符号[1]79。因此,这些传统家具依然可以在培育青少年学生科学观念、科学思维、探究实践和态度责任方面发挥科学教育的价值。

(一)科学观念价值

科学观念是在理解科学概念、规律、原理的基础上所形成的对客观事物的总体认识[4]4。农事器物的形态、结构、材料等反映了劳动人民长期的生产实践经验以及自身生理、心理的需求[5]。劳动人民根据自身生理因素与需求,精心设计制造的传统农具是符合人手协调配合科学性的农具产品[6],其中蕴含的科学观念,涉及农具的结构及其中所蕴含的科学原理、农具制造的地方性知识和农耕技术知识等。传统农具的设计理念、精巧构思,还可以为现代农具的设计和制作以及农业科技教育提供思路。

(二)科学思维价值

科学思维是从科学的视角对客观事物的本质属性、内在规律及相互关系的认识方式,主要包括模型构建、推理论证、创新思维等[4]4-5,是科学教育的核心和关键。每一套农具都是劳动人民在生产生活中认识自然与自身生存发展的关系后所创建的模型,凝聚了劳动人民的智慧和科学创新思维。一方面,农具的发展演变和改造创新过程,反映了劳动人民认知水平的提高和科学创新思维的发展,是一种运用原有知识体系去解决新问题的实践活动,蕴含着深刻的科学思维方法。另一方面,现代机械设备的出现是传统农具创新和改良的结果,农具的迭代变迁能让学生感受到科技改造和科学创新,从而发展科学思维。

(三)探究实践价值

探究实践主要指在了解和探索自然、获得科学知识、解决科学问题,以及技术与工程实践过程中,形成的科学探究能力、技术与工程实践能力和自主学习能力[4]5。广西各地特色鲜明的农具馆、农耕体验馆,为科学教育提供了硬件基础,同时也是传统农耕文化研究与探索的重要阵地。传统农具作为一种有别于当代科技的科学探究活动资源,能够有效吸引学生的目光,激发学生的求知欲望。学生在对传统农具的类别、功能特点、用途进行学习和探究时,需要运用观察、预测、推断等能力去发现问题、提出问题。科学探究活动的最终结果是要解决问题,学生在解决问题的过程中发展了实践、探究、创新等方面的能力。

(四)态度责任价值

态度责任是指在认识科学本质和规律以及理解科学、技术、社会、环境之间关系的基础上,逐渐形成的保持好奇心、乐于探究的科学态度与热爱自然、推动科学技术发展的社会责任[4]5-6。传统农具已成为以物质形态展示人们审美观念和价值观的一种方式,不仅体现了当地劳动人民的社会面貌,也体现了传统农耕文化人与自然和谐共生的自然观和伦理观。广西各地的农具收藏、保护、展览、体验机构承载着不同地区的农耕文化特色,代表着不同地区的风土人情,可以有效激发学生热爱家乡、热爱自然的情感,也是培育学生劳动精神、钻研精神、创新精神、工匠精神的有效场所。

三、运用传统农具开展科学教育的路径

(一)借助故事和神话传说传承农耕文化

传统农具种类丰富多样,文化价值底蕴丰厚,其背后常常蕴含着丰富有趣的故事和神话传说。将传统农具作为科学教育资源加以挖掘,通过口头讲述、故事表演、故事动画片等形式,以生动形象的故事来表现传统农具的历史传说或发展演变,可以有效激发学生对传统农具的探究兴趣,调动学生学习的积极性。传统农具发展演变的故事还能使学生感受到古代劳动人民的科学智慧,培养学生初步的科学观念和创新意识。

例如,农具耒耜的来历有个“炎帝造耒”的传说,锄头有个“锄头的由来”民间故事,“簸箕的发明”小故事讲述了簸箕是如何发明的。此类传统农具的起源,皆可通过学生喜闻乐见的故事讲述、表演或动画片的形式进行讲解。借助丰富而新奇的形式,可以将农具中枯燥乏味的科学原理变成生动的故事,让学生通过故事学习农耕文化知识,探索其中的科学奥秘。

(二)在实践活动中发展科学探究能力

通过农具馆、博物馆收藏和展示农具实物是传统农具的主要保护与利用方式。传统农具蕴含的科学知识是在物质化的实践活动中体现的[7]84,学校可以让学生通过实地走访农耕文化博物馆或农具展览体验馆,观察和体验传统农具的生产劳作,在研学体验、活动探究中习得农耕知识。学生在实践活动中了解农具的造型、材料,认识传统农具的使用方法和功能,培养和发展科学素养。

例如,北海市合浦闲云生态园农耕展示馆就是一个集学习、观赏、体验为一体的传统农具研学基地。学生在闲云生态园农耕展示馆研学过程中,可以先观察、了解馆内传统农具的种类、结构以及功能,然后在真实生产劳动中操作农具,感悟其中的科学智慧。学生还可以开展诸如材料创新、工艺创新、功能创新等传统农具的改良和创新活动,在实践中提高科学探究能力。

(三)通过制作农具工艺品实现科学与艺术的融合

巧借传统农具进行工艺品制作与创作,是一种技艺传承类创新实践活动。学生在技艺的学习和工艺品的制作中,通过技能将特定的知识渗透到物质化的实体产品中,最终又在所形成的手工产品中,将知识与物质的意义整体体现出来[7]86。在学生探索传统农具的过程中有机融入技艺传承实践活动,以手工制作、绘画等形式吸引学生的兴趣,让学生更加乐于学习传统农具中的科学知识,挖掘传统农具的工艺价值和美学价值。

传统农具工艺品的制作,可选择制作程序比较简单的农具,如对镰刀、簸箕、扁担、独轮车等进行模型制作,使学生在切身体验传统农具的技艺魅力的同时,自觉传承和发展传统技艺。学生在农具工艺品的制作、绘画等基础上进行“再生产”,发挥自己的想象力,探索农耕文化丰富的内涵。例如,在进行“我设计的竹筛”主题活动中,学生学习竹筛的制作方法及步骤,完成竹筛的制作后,发挥想象力对竹筛进行装饰,从而创造出独特的手工艺品。制作农具工艺品不仅能激发学生内在的学习动力和创作潜能,也能开阔学生的视野,培养学生的创新思维和实践能力。

(四)通过创作农具科普绘本实现科学与文学的融合

将传统农具历史故事、科学原理以绘画的形式生动形象地描绘出来,配上简短的文字描述,更加通俗易懂,更容易走进学生的内心世界,便于学生学习和理解。创作农具科普绘本,以图文并茂的形式呈现农具和农具中的科学知识,不仅可以激发学生的探究欲望,调动学生学习农具中的科学原理和农耕文化的积极性,而且能够培养学生动手动脑的实践能力,提高学生科学探索的兴趣。

传统农具中的科学知识,如锄头中的杠杆原理、谷风车中的风能原理等,皆可借助图文并茂的绘本,以生动有趣的故事形式呈现。例如,2019年中国农业出版社出版的《田野里的自然历史课》就是一套关于中华农耕文明的原创绘本,全套书共分为5册,《一把锄下的历史》讲述传统农具的诞生与发展,带领少年儿童认识精妙的农具及不同农具的使用原理和趣事。农具科普绘本包含农具故事、农具原理、农具制作方法和步骤图,有些还附带简单农具的制作材料包。材料包内含学生可操作的环保材料,如竹筛采用传统竹编工艺制作而成,竹筛的制作材料可替换成安全卫生的硬纸条、扭扭棒等新材料,让学生在操作体验中感受农具文化的魅力。

(五)将传统农具与学校教育教学融合,创设多情境科学教育

2023年5月17日,教育部等十八部门发布的《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》提出,要引导中小学生在现实生产生活环境中学习科学知识。2023年7月14日,中国科协、教育部印发的《“科学家(精神)进校园行动”实施方案》提出,要有效发挥政府、学校、家庭、社会协同育人的作用,充分调动教师、学生参与“科学家(精神)进校园行动”的主动性,促进科学教育优质资源有效融合。将传统农具中所蕴含的科学智慧、时代价值与学校教育教学融合,创设多情境科学教育,可以让学生体会到古代劳动人民的智慧,自觉弘扬和传承中华农耕文化。

教师可以将农耕文化知识及农具中蕴含的科学原理有机融入学科课程教学。例如,小学语文教师可以选择具有代表性的传统农具及相关的民俗故事,在课堂中进行農耕文化的启蒙教育;在科学、物理课堂教学中,教师可以适当渗透传统农具中的科学原理;在劳动实践基地,教师可以指导学生熟知传统农具的使用方法,了解农耕文化知识;等等。学校还可以开设第二课堂特色活动,充分利用家庭、社会等各方教育资源,以科学教育活化传统农具的时代价值,提升学生综合素质。例如,“南京工艺美术大师”陈和生凭借精湛娴熟的技艺和对农耕文化的还原,将自制的农具微缩还原模型带入学校,给师生讲解传统农具的历史,传授传统农具手工工艺品的制作,培养学生的探索和创造能力。

传统农具文化是中华优秀传统文化的重要组成部分,应当发挥其育人功能。把静态的馆藏农具活化为育人载体,探索运用传统农具开展科学教育的可行路径,能够有效培养学生的科学观念、科学思维、探究实践和态度责任等科学核心素养,让学生成为中华优秀传统文化的继承者和创新者。

参考文献

[1]王荧,杜何琪.情感寄托、地方性知识与传统农具的延续:以云南德宏少数民族传统稻作农具为例[J].自然辩证法研究,2022,38(3).

[2]孙虎,杨攀,周洋帆.乡村振兴背景下天府乡村文化保护与传承研究:以龙骨水车为例[J].农村实用技术,2021(12).

[3]潘洪建.地方性知识及其对课程开发的诉求[J].教育发展研究,2012,32(12):69.

[4]中华人民共和国教育部.义务教育科学课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[5]王琴.显与隐:中国农事器物记录观念论[J].民俗研究,2015(5):149.

[6]张璇.传统农具的“再设计”研究[J].艺术与设计(理论),2014,2(10):121.

[7]白馥兰,董晓萍.科学、技艺、技术:中国农业从物质到知识的穿越[J].北京师范大学学报(社会科学版),2015(4).