数字经济发展与企业避税

童光辉 杨澄逸

内容提要:数字经济迅猛发展赋予企业新动能的同时,也给税收征管带来巨大挑战。文章从数字化相关维度出发构建了数字经济指数,基于2014—2022年沪深A股上市公司数据,研究了数字经济与企业避税之间的关系。结果表明数字经济的发展将显著促进企业避税程度的提高。进一步的机制分析表明,数字经济发展推动了企业数字化转型,又给税务机关征管工作带来挑战,两相叠加增加了企业信息的不透明度,也改变了企业进行避税活动的成本收益对比,进而促进企业避税。异质性检验表明,这一作用在西部地区企业与非国有控股企业中更为显著。

關键词:数字经济;避税;数字化转型;税收征管

中图分类号:F812.423 文献标识码:A 文章编号:2095-1280(2024)02-0056-11

一、引言

随着数字信息技术的迭代更新,全社会对数字化认知程度的深化,企业人员综合素质的提升,我国经济迈向数字化与信息化的发展趋势愈发清晰。在此背景下,我国对数字经济发展保持强大扶持力度,基于“数字经济事关国家发展大局”的判断,提出“加快发展数字经济”“建设数字中国”的发展战略。数字信息化手段已逐渐渗透融入各地乃至全国范围内的各行各业中,数字经济的发展正在成为带动新一轮产业转型升级的源动力之一。

一方面,数字经济时代带来了新的机遇,国内乃至国际贸易活动不再受地理条件的严格限制(张乾等,2022),新的数字化商业形式、数字资产的诞生助力创造了更多物质财富、赋予了企业发展新动能,极大促进了经济繁荣;但另一方面,数字经济的高速发展给我国现行税收征管体系带来了挑战。这些伴随着数字经济产生的数字化商业模式、数字资产具有流动性、模糊性等特征,在当前传统的税收征管模式下存在着税收边界难以识别、课税对象不明确等问题(黄丽君,2023)。相比企业纷纷迈向数字化转型,数据信息的收集处理能力有较大程度提升,我国税务部门在数字化手段的运用方面尚显不足,使企业拥有了通过信息差进行避税活动的可乘之机。此外,经济交易的数字化使传统的通过物理存在判定税收管辖权等国际税收原则方法不再适用,且量化确定产品价值变得更加困难,也给跨境税收征管带来了新的问题(石媛媛,2020)。数字经济的发展究竟如何影响企业避税,我国应当如何更好地建设完善适应数字经济时代的税收征管体系,推动数字经济良性发展,成为亟待解决的问题。

鉴于此,本文选用2014—2022年沪深A股非金融行业上市公司数据研究数字经济发展与企业避税程度的关系。相较现有研究,本文的边际贡献可能在于:(1)将现有研究大多关注的企业数字化转型的微观视角放大到数字经济发展的宏观层面,从数字经济发展形成的经济新业态、税收征管新难题出发,讨论企业与税务机关在数字化转型下的差异与互动机制改变,丰富了数字经济对企业避税影响的理论机理。(2)本文以各省数字经济相关数据为基础,运用数字基础设施、数字产业化、产业数字化和数字创新能力四个维度构建数字经济指数以衡量企业所在省份的数字经济发展水平,是一个新的研究视角。(3)根据研究结论,有针对性地对未来数字经济背景下的税收征管体系建设与完善提出建议,为我国政府下一步制定有序合理发展数字经济的相关政策提供了参考。

二、文献综述与研究假说

(一)文献综述

数字经济发展之于经济社会的影响是全方位的。宏观上,以数字化技术为依托的数字经济切实完成了对旧时代经济模式的革命(杨新铭,2017),数字经济时代下的“数据”将扮演愈发重要的角色,作为一种新的生产要素赋予经济增长全新动力(王谦等,2021);支撑数字经济深化的技术与平台也将为提高生产力、促进创新做出贡献。荆文君等(2019)认为数字化技术的兴起将帮助构建新的经济增长模式,但同时也认为要关注数据作为生产资料的所有权问题,避免数据垄断情况的发生。进一步,唐要家等(2022)的研究证实了数字经济市场的高度集中结构会抑制其对创新产出的积极影响,应建立有关数据反垄断的制度以及监管体系。聚焦到微观层面,数字经济时代数据信息互通水平空前提高,也变相使用户在市场中的参与度与地位提升,回应用户诉求、创造用户价值成为企业发展的重要前提之一(戚聿东等,2020);同时,企业也正在运用大数据手段获取整合信息并用于开发新产品,满足创意需求。李辉等(2020)认为企业在数字经济激励下开启的数字化转型进程是全面且存在差异化的,不仅需要数字技术手段的支撑,更需要企业在商业模式、组织管理上进行全方位更新。而数字化转型又将对企业内外部施加综合性影响,促进企业扩大出口(易靖韬等,2021)、提升绿色创新水平(靳毓等,2022),并倒逼企业进行“管理适应性变革”,实现从工业化体系到数字化体系的跨越性转变(肖静华,2020),符合当前关于数字技术赋能企业转型升级的政策愿景。

企业避税程度是企业进行避税活动最终结果的呈现,将受到包括现实条件在内的多重因素的共同影响。梳理现有文献,影响企业作出披露信息或隐藏信息进行避税决策的决定性因素在于管理层对于信息披露的成本与收益的衡量(Frischmann等,2008),信息的披露与否最终目的是实现代理人的福利最大化。从成本与收益角度切入,公司的内部控制与治理机制建设(陈骏等,2015)媒体的关注度、税收征管强度(杜鹏程等,2021)等外部变量均将对企业避税程度产生影响。

在数字经济蓬勃发展的背景下,数字技术的应用可能放大现行税制存在的漏洞,给企业带来新的避税方式并便利企业进行避税活动,也可能加速提升税务部门的征管水平。综合看,既有研究对于数字经济发展与企业避税之间关系更多聚焦于企业数字化转型的微观层面,数字经济整体发展与企业避税之间的关系尚无明确定论。有观点认为随着数字经济时代的到来,企业获得了进行利润转移的新手段,加之网络数据的价值难以精准量化,企业所得税层面的避税问题将更加突出(杨杨等,2018)。陈凯等(2023)的研究表明企业纷纷进行数字化转型,又以数字化手段获得信息优势掩盖避税行为,增强了避税活动。但也有文献得出了数字经济的深化应用将大大提升税收征管的技术水平,增强税收征管效率与强度,进而抑制企业避税的结论(侯尚法,2023)。事实上,数字经济发展带来的变化是多方位的,且其客观影响是双向作用于企业与税务机关的,因此进一步研究数字经济整体发展对企业避税的影响机理与作用机制,厘清两者之间的关系,将为我国数字经济时代背景下的税收征管体系建设提供参考。

(二)理论假说

结合现有理论,本文将扣紧企业避税的成本收益比较这一主线,从以下三个方面对数字经济对企业避税程度的影响机制进行分析。

第一,数字经济的繁荣催生了新的商业模式。数字经济市场以互联网平台为新的交易媒介与核心,数据的量级与价值呈几何式增长,数字货币、数字资产等新产品登上了交易舞台;具有可移动性和虚拟性的全新交易模式使得包括纳税主体、税基在内的各种税收要素都难以很好地界定,数据的价值如何具体量化牵扯到各方利益,在国际上也暂无通行的税收准则。这一系列的外部环境变革使得税收相关信息的获取与确定对税务机关来说变得更加困难,而对于企业来说运用数据的虚拟性和高移动性脱离传统交易模式、增加信息的不透明度以逃避税收征管稽查的可能性大大上升,更低的潜在成本使避税决策的天平开始倾斜。

第二,避税行为的决策过程是企业与税务机关间的一种博弈。从企业角度看,数字化革命极大地推动了企业的数字化转型进程,有助于企业提高信息处理能力,数据的互联互通使企业在内部治理上更具效率,职能部门间的沟通协作更加流畅,对于外部信息能够更好地识别整合,不再各自成为封闭的“信息孤岛”(戚聿东等,2020)。同时,数字经济进一步促进了贸易全球化,全球互联网平台的建立与数据的流动共享使得企业的跨国经营行为更加便利,企业可以利用数字化跨国经营模式中信息难以识别确认的特点,依照自身利益最大化原则将利润在全球范围内进行重新配置(李蕊等,2020),税基侵蚀和利润转移的加剧由此而生。

第三,在数字化避税博弈中,税务部门的适应能力仍需加强。面对更为复杂、模糊的数字经济市场新业态带来的冲击,当前税收征管体系难以有效应对虚拟化交易、数据价值量化等问题,统计与分析数据信息能力的不足使得税务部门在与企业的“信息战”中暂时落于下风。对比之下,企业因先一步建立了更完备的信息内外互通体系、信息保护机制而在与博弈中处于优势地位,也就有了更强的利用信息优势进行避税的意愿。

综上所述,数字经济的发展客观形成了具有虚拟化、流动化等特征的数字经济新业态,无形中对企业与税务机关的数字化水平都提出了更高的要求。一方面,企业加速了自身的数字化转型,获得了更强的信息识别与处理能力,能够进行内外互通的交流协作保护自身信息;另一方面,税务部门的数智化税收治理水平尚显不足,传统的税收征管体系、国际税收征管原则在新业态下受到极大挑战。两相叠加使得企业成功增加了自身信息的不透明度,与税务部门间产生了一定的信息差,企业关于避税决策的成本收益不再平衡,使企业更倾向于进行避税活动。基于此,本文提出假说:数字经济发展促进了企业避税程度的提高。

三、研究设计

(一)变量选取

1.被解释变量:企业避税程度(BTD)

参考已有文献中对于企业避税程度的各种度量方法,以目前较为通行的会计一税收差异(BTD)指標来量化被解释变量,具体公式为BTD=[税前利润-(所得税费用-递延所得税费用)/名义所得税税率]/总资产,计算得到的BTD值越大,说明企业拥有越高的避税程度。

2.解释变量:数字经济指数(Dei)

本文解释变量为企业所在省份的数字经济指数,拟以省级数字经济相关数据为基础,通过计算得到的数字经济指数来衡量省际数字经济发展水平及其差异。梳理现有文献,在测度地区数字经济水平的方法上,数字普惠金融维度大多选择单一指标法,以数字普惠金融指数进行衡量;戴魁早等(2023)从数字产业、数字创新等维度建立数字经济指标体系,选用算术平均法计算了2011—2018年间249个城市的数字经济水平;赵涛等(2020)则采用主成分分析法,通过分别代表城市层面互联网发展水平、数字金融发展的五个指标测算得到了数字经济综合发展指数。综合来看,当下在构建数字经济指标体系时需要考虑:作为社会生产力数字化重要支撑的数字基础设施,表现数字经济基本范围的数字产业化和产业数字化指标(刘美琳等,2023),数字创新能力等。综上考虑,本文从以上四个维度选用共20个二级指标(见表1),参考了王军等(2021)的测度方法,对所有指标数据进行标准化处理后,通过熵权法测算得到了各省的数字经济指数。数字经济指数越大,代表该省当年的数字经济发展水平越高。

3.控制变量

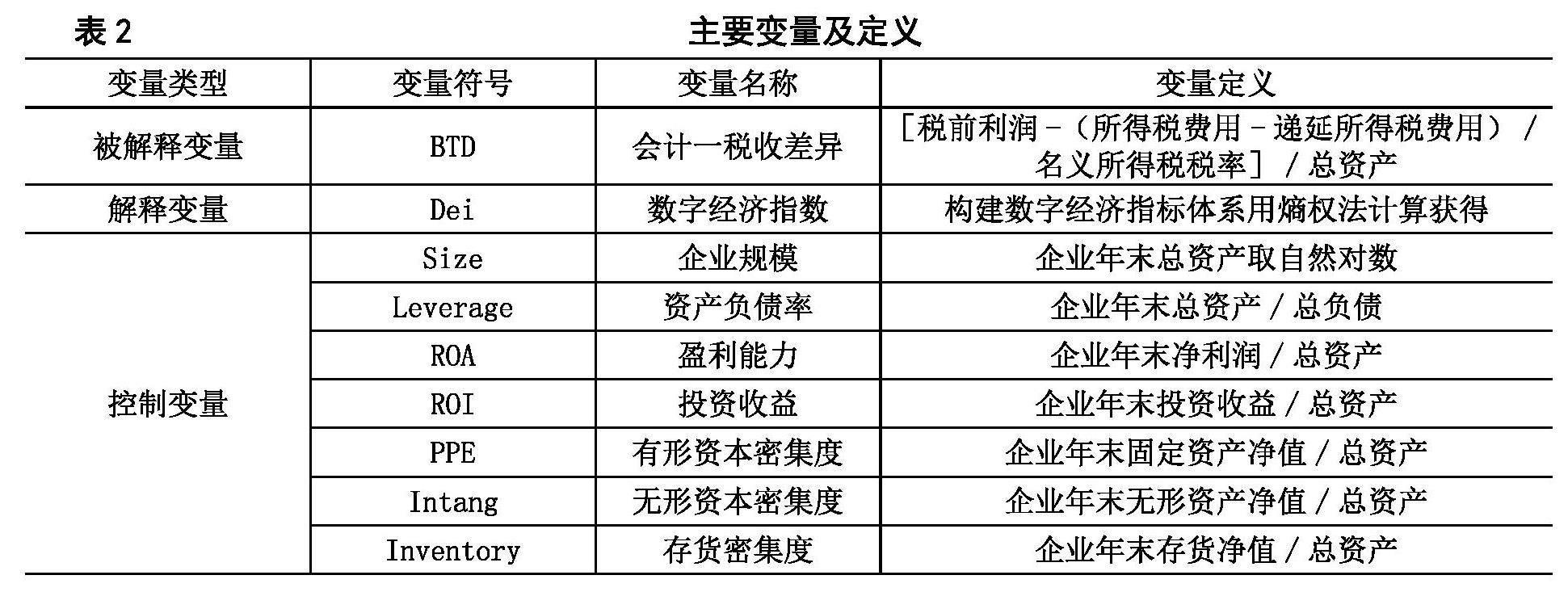

现有文献资料在选择企业避税程度作为研究对象时大多以企业特征、财务指标等作为控制变量。本文参考许云霄等(2023)的做法,选取了与之相关的7个控制变量以控制可能影响企业避税水平的其他影响因素,主要变量及定义如表2所示。

(二)样本选择及数据说明

本文财务指标选取自2014—2022年沪深A股上市公司财务年报,相关数据源自CSMAR、WIND数据库。为保证数据的有效性对数据做如下处理:(1)剔除了金融行业样本。(2)剔除了ST、*ST类企业的样本。(3)剔除了数据缺失或异常的样本。(4)对所有连续性变量进行了1%和99%分位数下的缩尾处理。数字经济指标体系中的大部分相关数据来源于国家统计局官网、《中国统计年鉴》,数字金融普惠指数数据来源于北京大学数字金融研究中心调查报告。经过处理最终得到共22280个有效样本,主要变量描述性统计如表3所示。

(三)模型设计

依据前文假设,为检验各省数字经济发展水平对该省企业避税程度的影响,本文构建如下计量模型进行回归检验:

QQ截图20240329110843

其中,i代表企业个体,t代表年份。被解释变量为企业避税程度(BTD),核心解释变量则是数字经济发展指数(Dei);Controls表示控制变量;Firm为个体固定效应,Year为时间固定效应;ε为随机误差项。

四、实证结果分析

(一)基准回归结果

表4呈现了基准回归的结果,即各省数字经济发展水平对该省企业避税程度影响的结果。列(1)显示的是未加入控制变量的回归结果,可以看到数字经济指数(Dei)的系数为正且在1%水平上显著,符合关于数字经济发展会加剧该地区企业避税的假设;列(2)显示加入了各控制变量后进行回归,Dei系数但仍在1%水平上显著为正,再次印证了上述假设;列(3)展现的是选用双向固定效应模型,在列(2)基础上加入年份固定效应和个体固定效应后进行回归得到的结果,并再次可见Dei的回归系数在1%水平上显著为正。

总体来看,以上基准回归的结果支持了数字经济发展将使企业以更高效的协同手段与更低的操作成本获取信息并隐匿交易行为进行避税活动,从而提高避税程度的结论,假说成立。

(二)稳健性检验

1.替换被解释变量

鉴于单一的被解释变量指标可能存在结果偶然性问题,本文采取变更解释变量的方法进行检验。结合现有文献对于数字经济发展水平的衡量标准,重新选取了数字基础设施、数字产业发展、数字普惠金融维度(郭峰等,2020)下的共13个数字经济相关指标(见表5)构建数字经济指数DEI,以DEI作为新解释变量,在双向固定效应模型下进行回归得到的结果如表6列(1)①。回归结果显示,在变更解释变量衡量方法后得到的新数字经济指数(DEI)的系数在5%水平上显著为正,依然说明数字经济的发展将对企业的避税程度有显著促进作用,上文结论保持稳健。

2.改变样本范围,剔除互联网、计算机行业企业样本。互联网、计算机行业的企业以数字信息技术为核心竞争力,依赖数字化的程度本身高于其他行业的企业,这也意味着互联网、计算机行业的企业进行数字化转型普遍时间更早、程度更深,其数字化运作模式已提前建立,因此受当前数字经济发展大潮的影响相对较轻,与其余行业的企业不可一概而论。为排除互联网、计算机行业企业可能对回归结果产生的误差干扰,剔除该部分企业样本后重新进行回归,结果如表6列(2)所示,Dei系数为0.008且在5%水平上显著,证明在排除干扰后的回归结果仍然支持数字经济发展促进企业避税的结论。

3.对省份固定效应进行控制。考虑到不同省份可能推出不同的针对数字经济发展与企业数字化转型的政策,且不同地区企业面临的具体营商环境、征管环境也有所不同,本文对省份固定效应进行控制以缓解以上因素可能导致的内生性问题。表6列(3)的回归结果显示在对省份效应进行固定后,Dei的回归系数在1%水平上显著为正,与基准回归的研究结论保持一致。

(三)内生性检验

除此之外,以上回归以及结论依然可能受到内生性问题的影响。为解决该问题,综合现有文献以及前人经验,本文采用工具变量两阶段回归与替换解释变量为滞后一阶数字经济指数的方法来进行处理。

参考赵涛等(2020)选取工具变量的方法,以1984年各省份平均每万人电话机数量与上一年全国互联网用户数交乘构造了工具变量IV1,进行两阶段回归①,结果如表7列(1)与列(2)所示。第一阶段的回归结果表明该工具变量IV1对数字经济发展具有显著的促进作用,满足了相关性;第二阶段回归结果显示Dei系数为正值0.168,在10%水平上显著,验证了基准回归的结果,且整体通过了弱工具变量检验和识别不足检验;回归结果表明本文的结论依然稳健。

根据相关研究,對IT软件与通信设备等有关网络数字经济方面的经济投资在影响经济增长时具有滞后效应。进一步,茹少峰等(2018)得出网络经济在短期内对经济增长的贡献较小,其促进作用存在一定的滞后效应。由此,本文认为有必要将数字经济影响存在滞后效应的可能性也纳入考量,且企业避税程度的提高并非一蹴而就,而是需要一定时间与成本的投入。本文在实证中以滞后一阶、滞后两阶的数字经济指数代替原本的解释变量,通过以前年度的数字经济发展水平解释企业的避税程度的方法进行内生性检验。依据表7的回归结果,列(3)与列(4)分别体现了滞后一阶、滞后两阶的数字经济发展水平回归系数均在1%水平显著为正,证明数字经济发展对于企业避税程度的促进作用存在滞后效应;并且对两者进行比较可以发现,代表滞后两阶的解释变量L2Dei的回归系数大于滞后一阶的解释变量LDei的回归系数,表明数字经济发展对企业避税程度的促进作用还将随时间的推移而逐渐增强。上述回归结果表明,在对以上内生性问题进行控制后,本文的结论依旧稳健,研究结论具有可靠性。

五、进一步分析

(一)机制分析

前文的理论分析认为,数字经济新业态一方面加速推动了企业的数字化转型进程,另一方面给税收征管带来了新的挑战,此消彼长之下企业较税务机关而言拥有了更高水平的信息识别、处理与保护能力,避税的难度与成本大大降低,企业的避税程度得以提高。本文借鉴陈凯(2023)的方法验证以上逻辑的合理性,具体做法为引入审计费用(Auditfee)作为对企业信息不透明程度的衡量标准。审计费用变量的具体定义为上市公司当年花费的审计费用的总额取对数。整体看,高额的审计费用代表委托方企业的业务更为复杂,交易、资产等相关信息的透明度低,审计难度偏高。以审计费用作为被解释变量对该影响机制进行检验,同时考虑到数字经济影响的滞后效应,替换解释变量为滞后一阶的数字经济指数进行了第二次回归,结果如表8所示。

回归结果显示无论以当期或是以滞后一期的数字经济指数作为解释变量,系数均在1%水平显著为正,证明了数字经济的发展经由企业与税务机关的博弈,最终企业借助更高的数字化水平得以提升其信息不透明程度,造成企业与税务部门之间的信息差,改变了企业避税活动的成本收益对比,促进了企业避税程度上升,本文理论机制成立。

(二)异质性分析

1.区域异质性分析。我国幅员辽阔,地域间差异较大。整体来看,东中部地区相比西部地区在经济水平上更为发达,市场化程度更完全,金融资源与信息流通的优势使得东中部企业的融资压力小于西部企业(王守海等,2023),一定程度上使身处该地区的企业不具备较高的避税意愿与需求;此外,更高的经济水平往往伴随的是更完善的税收征管体制与更强的监管力度,使该地区企业进行避税活动的潜在成本上升。从以上几个角度出发考虑,本文认为数字经济发展对于企业避税程度的影响具有区位差异,并且在西部地区更为显著。

基于以上假设,本文将样本依照所属区位分组后重新进行了回归①,表9的列(1)至列(3)汇报了数字经济发展水平对企业避税程度影响的区域异质性回归结果。如表9所示,数字经济指数(Dei)的回归系数仅在西部地区样本中1%显著性水平下为正,说明数字经济发展对企业避税程度的促进作用确实存在区域异质性,且西部地区企业的避税活动受数字经济发展的影响更为显著,印证了上文的预测。

2.控股股东异质性分析。控股股东性质同样是影响企业避税程度的重要因素之一。邓可斌等(2014)认为股权性质不同的企业在融资约束上存在显著差异,其中国有控股企业的融资约束较非国有企业明显更低。而且,融资约束造成的融资压力会对企业的避税程度起正向作用,即受到较强融资约束的非国有企业更可能为了获取生产发展所需的资金进行避税活动(Edwards等,2016)。而现有研究认为社会表现较好、具有较高社会责任度的企业将较少从事节税或避税相关活动,即具有较低的税收激进度。从该结论出发,国有企业作为国家声誉与形象的代表,必须树立良好的社会形象,担起必要的社会责任,这份“社会责任压力”在很大程度上对其避税行为产生了约束力,相比之下非国有企业不具有类似的压力。为检验数字经济发展对企业避税程度的影响是否具有控股股东异质性,剔除了数据缺失的样本后将样本企业依照控股股东性质分组为国有企业与非国有企业分别进行回归①,结果如表9列(4)与列(5)所示。

表9的回归结果显示仅非国有企业样本的数字经济指数(Dei)回归系数在5%显著性水平上为正,表明受社会责任、融资约束等因素影响,数字经济发展对非国有企业的避税程度有着显著促进作用,但在国有企业中该作用并不能得到良好体现,数字经济发展对企业避税程度的影响具有控股股东异质性。

六、结论与政策建议

在数字经济蓬勃发展的时代,数字经济所带来的新业态与企业的数字化转型给现有税收征管体系带来了挑战,对未来税收征管提出了更高的要求。本文以上市公司数据为样本进行研究,发现数字经济的发展显著促进了企业避税程度的提高,该结论在经过一系列稳健性与内生性检验后仍然成立;机制分析表明,数字经济发展推动了企业的数字化转型,主要通过提升企业的信息不透明度,形成企业与税务部门之间的信息差来促进企业避税;进一步的分析显示,数字经济发展对企业避税程度的促进作用还具有异质性,在西部地区企业与非国有企业中,这种促进作用的表现更为突出。

综合以上结论与发现,本文提出以下三方面的政策建议:第一,在数字经济时代,国家需要重点关注税务部门的数智化建设。只有同样通过数字化手段实现税务部门的数字化转型才能抹平企业与税务部门间的信息差,这包括数智化税务平台的建立、数字化税务人才的培养、数字化征管方式的创新等方面。第二,需特别关注欠发达地区的税务建设,以此为基础在全国范围内继续提高税收征管的强度,尽快完善与数字经济相关的税收法律,形成与数字经济时代客观现实需要相匹配的税收征管体系;不同地区的税务机关之间也要做好信息的互通共享,保证税收征管工作的完备性与协调性。第三,政府在制定相关政策时要考虑企业间的异质性问题。对数量庞大的非国有企业要以社会面宣传鼓励与程序面严格监管惩罚双管齐下,促使非国有企业在数字经济时代也能承担起应有的社会责任,降低企业避税意愿,减少税收损失。

参考文献:

[1]陈 骏,徐玉德.内部控制与企业避税行为[J].审计研究,2015,(3).

[2]陈 凯,杨亚平.企业数字化转型缘何增加了征税难度——来自中国上市公司避税活动的证据[J]. 山西财经大学学报,2023,(12).

[3]戴魁早,黄 姿,王思曼.数字经济促进了中国服务业结构升级吗?[J].数量经济技术经济研究,

2023,(2).

[4]邓可斌,曾海舰.中国企业的融资约束:特征现象与成因检验[J].经济研究,2014,(2).

[5]杜鹏程,王姝勋,徐 舒.税收征管、企业避税与劳动收入份额——来自所得税征管范围改革的证据[J].管理世界,2021,(7).

[6]郭 峰,王靖一,王 芳,孔 涛,张 勋,程志云.测度中国数字普惠金融发展:指数编制与空间特征[J].经济学(季刊),2020,(4).

[7]侯尚法,张 微,朱德贵.数字经济、税收征管与企业纳税行为[J].济南大学学报(社会科学版),

2023,(6).

[8]黄丽君.数智化税收治理探索:嵌入纳税人自然系统的设计与实现[J].税务与经济,2023,(3).

[9]靳 毓,文 雯,何 茵.数字化转型对企业绿色创新的影响——基于中国制造业上市公司的经验证据[J].财贸研究,2022,(7).

[10]荆文君,孙宝文.数字经济促进经济高质量发展:一个理论分析框架[J].经济学家,2019,(2).

[11]李 辉,梁丹丹.企业数字化转型的机制、路径与对策[J].贵州社会科学,2020,(10).

[12]李 蕊,李水军.数字经济:中国税收制度何以回应[J].税务研究,2020,(3).

[13]刘美琳,王少康,向 坤.数字經济对企业创新影响的实证研究[J].经济研究参考,2023,(10).

[14]戚聿东,肖 旭.数字经济时代的企业管理变革[J].管理世界,2020,(6).

[15]茹少峰,刘家旗.网络经济资本深化对我国潜在经济增长率的贡献解析[J].经济纵横,2018,(12).

[16]石媛媛.论我国经济数字化的税收应对——基于企业所得税视角[J].税务研究,2020,(3).

[17]唐要家,王 钰,唐春晖.数字经济、市场结构与创新绩效[J].中国工业经济,2022,(10).

[18]王 军,朱 杰,罗 茜.中国数字经济发展水平及演变测度[J].数量经济技术经济研究,2021,(7).

[19]王 谦,付晓东.数据要素赋能经济增长机制探究[J].上海经济研究,2021,(4).

[20]王守海,孙晓程,刘烨炜.数字化转型对企业避税的影响——兼论数字金融发展的调节作用[J].安徽大学学报(哲学社会科学版),2023,(5).

[21]肖静华.企业跨体系数字化转型与管理适应性变革[J].改革,2020,(4).

[22]许云霄,柯俊强,刘江宁,王向虹.数字化转型与企业避税[J].经济与管理研究,2023,(6).

[23]杨新铭.数字经济:传统经济深度转型的经济学逻辑[J].深圳大学学报(人文社会科学版),2017,(4).

[24]杨 杨,雷 正,杨晓倩.数字经济下企业所得税面临的挑战及解决路径——基于国际比较视角[J].会计之友,2018,(7).

[25]易靖韬,王悦昊.数字化转型对企业出口的影响研究[J].中国软科学,2021,(3).

[26]张 乾,葛国庆,薛 健.数字经济促进了企业避税吗——基于电子商务示范城市创建的准自然实验[J].会计研究,2022,(4).

[27]闫 涛,陈 阳.数字经济对高质量发展的影响——基于中介模型与门槛模型的检验[J].经济与管理,2022,(6).

[28]赵 涛,张 智,梁上坤.数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据[J].管理世界,2020,(10).

[29]Edwards A,Schwab C,Shevlin T.Financial Constraints and Cash Tax Savings[J].The Accounting Review,2016,(3).

[30]Frischmann P J,Shevlin T,Wilson R.Economic Consequences of Increasing the Conformity in Accounting for Uncertain Tax Benefits[J].Journal of Accounting and Economics,2008,(2-3).

(责任编辑:盛桢)

*基金项目:国家社科基金项目“公共性视角下的财政本质问题与中国古代财政史研究”(项目编号:20BJY212)。

作者简介:童光辉,男,浙江财经大学-中国社会科学院大学浙江研究院执行院长,副教授,经济学博士;杨澄逸,男,浙江财经大学财政税务学院硕士研究生。

①該回归中剔除了数字经济相关数据缺失的西藏地区企业样本。

①该回归中剔除了数字经济相关数据缺失的西藏地区企业样本。

①具体分组标准为:中部地区包括山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南,西部地区包括四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆、重庆,其余为东部地区。

①对于有多个控股股东的企业,只要其中包含一个国有企业股东即认为其属于国有企业。