基于学习活动观的高中英语阅读活动设计探究

杨婷

《普通高中英语课程标准》(2017年版2020年修订)提出了指向学科核心素养的英语学习活动观。英语学习活动观是指学生在主题意义引领下,通过学习理解、应用实践、迁移创新等一系列体现综合性、关联性和实践性等特点的英语学习活动,使学生基于已有的知识,依托不同类型的语篇,在分析问题和解决问题的过程中,促进自身语言知识学习、语言技能发展、文化内涵理解、多元思维发展、价值取向判断和学习策略运用。

高中英语阅读教学在培养学生的英语学科核心素养中起到了举足轻重的作用。教师在阅读教学设计和实施中要以英语学习活动观为指导,帮助学生通过参与一系列相互关联的语言学习活动,基于单元主题语境,依托语篇,置身于语言知识和文化知识的学习,培养语言技能和语言策略。将语言知识和文化知识融入具体的语言学习活动中,既能够促进学科育人价值落地课堂,又为一线英语教师提高阅读教学质量提供了根本保障。

在日常教学中,基于英语学习活动观的阅读教学设计可从三个方面着手。首先,深入研读文本,探究其主题意义;其次,整合课程内容和学生学情,确定教学目标;再次,根据教学目标,逐层设计教学活动。笔者以人教版高中英语选择性必修一Unit 5 A pioneer for all people阅读课为例,探讨如何在高中英语阅读课堂中践行英语学习活动观。

一、深入研读文本

美国结构主义语言学家哈里斯(Z.S.Harris)最早提出文本研读理论。他认为,语言不是在孤立游离的词或句子中发生的,而是在连贯而有逻辑的情境中发生的。葛炳芳(2014)认为:“从某种意义上来说,一个文本,其内容是灯,语言是灯罩,而思维则是影子。当灯灭了,你会发现周围连影子都没有了,一切的存在也就无法被感知。”可见,文本是英语教学的基础资源。在英语阅读教学中,教师可以从what,why,how三个维度出发,深入解读文本,挖掘其文化价值和主题意义。

1.what

what是指文本的主题和内容,是文本解读的基础。Unit 5 A pioneer for all people的文本是一篇人物传记,属于他传文体。刘勇(2018)认为,文章体裁的归类是推断文章主题思想、宏观结构和话题推进方式的基础。该文本从第三人称角度介绍了我国著名农业科学家袁隆平先生的生平及其所作的巨大贡献,六段文字分别涉及袁隆平先生的生活背景、教育经历、工作历程、奋斗成就、处世态度和毕生梦想。

2.why

why是指作者的写作目的。王蔷(2017)提出,学生应通过对语篇结构的把握以及对语言特点的揣摩,经仔细阅读后真正了解作者所持的态度、所传递给读者的思想和教育意义,从而实现阅读的真正目的。该课例介绍了著名农业科学家袁隆平先生终其一生不断追求理想和实现理想的事迹。学生需要阅读并了解袁隆平先生的生平事迹,并进一步从人类命运共同体的角度理解以袁隆平先生为杰出代表的农业科学家立志从事农业领域研究和科技创新。他解决的不仅是我国人民的温饱问题,也是全人类在地球上的生存与发展问题。

3.how

how是指作者如何表现情感和主题。该课例是一篇人物传记,传记类文章在语言上具有丰富的表现力。作者通过选择、剪辑和组接,用艺术的手法加以表现,以达到传神的目的。作者在文中第一、第二、第三和第五段使用了对照(contrast)的手法,以突出袁隆平先生的高尚品质。第四段和第六段用列数字的方式强化了袁隆平先生取得的成就。最后一段使用了三个“as…as”的排比结构来描述袁隆平先生的梦想,文字朴实但充满力量,体现了袁隆平先生对理想的满腔热情、敢想敢做以及他的奋斗意志。

二、分层制定教學目标

本课教学对象为高二学生,经过一年多的高中英语学习,学生已经具备了基本的阅读能力,部分学生能用英语流畅地表达观点。但是多数学生也存在两个主要问题:第一,对文本中的主人公袁隆平先生了解不多;第二,体裁意识不强,逻辑推理和批判评价能力有所欠缺。

基于对文本的研读和学生学情的分析,本节课教学目标可制定如下:

目标1:通过快速阅读,学生能够梳理文中有关袁隆平先生的基本信息,理解传记类文章的基本结构。即基于语篇,开展学习理解类活动,启发学生做到“learn to know”。

目标2:通过小组合作,学生能够从文本中找出事实性信息,完成思维导图任务,讨论总结出袁隆平先生的精神品质,分析文章有深刻意义的句子并进行赏析。即深入语篇,开展应用实践类活动,深入强化“learn to do”。

目标3:通过阅读课延伸活动,学生能够运用所学知识、所学词汇和句子谈论自己的职业梦想和实现梦想的方法。即超越语篇,开展迁移创新类活动,升华主题直至“learn to be”。

三、逐层设计教学活动

阅读教学活动应该具有层次性,有层次的阅读活动能激发学生的求知欲,调动学生的注意力并刺激学生的语言思维。教师应遵循英语学习活动观,从学习理解类活动、应用实践类活动及迁移创新类活动三个维度出发进行阅读活动设计,为学生创设有情境、有层次、有实效的英语教学活动。

(一)基于文本,开展学习理解类活动

《新课标》指出:“学习理解类活动主要包括感知与注意、获取与梳理、概括与整合等基于语篇的学习活动。”这就要求教师在设计教学活动时,要基于主题内容创设语言应用情境,调取学生已有的相关知识与经验,铺垫文化背景;梳理语篇信息,理清语篇结构和逻辑顺序;概括主题意义,形成新的结构化知识,理解语篇所承载的文化价值取向。

1.感知与注意活动的设计

【活动1】笔者呈现出一张班级同学津津有味地吃中午饭的照片。随后,笔者进行启发:It is lucky to have enough food to eat. Then do you know who solved the problem of food shortage in China?

【设计意图】笔者以班级同学吃饭的照片导入,并提问:谁解决了中国粮食短缺的问题?既激发了学生的学习兴趣,又引导学生积极预测本节课的主题。

【活动2】笔者给学生播放一段剪辑好的关于袁隆平先生生平的视频。2分钟后,笔者提出问题:What is the video about and what impresses you most?

【设计意图】笔者以视频进行启发,先让学生对袁隆平先生有一些基本的了解,同时也激发学生进一步学习的热情和兴趣,使学生对阅读文本产生期待。

2.获取与梳理活动的设计

【活动】笔者请学生快速浏览文本中的图片和标题后提问:Whats the genre of the text?为了降低难度,笔者将该部分设计为选择题,如表1所示:

【设计意图】笔者引导学生通过实践掌握阅读策略:通过浏览图片、标题等推测文本体裁。该设计也能让学生快速回顾传记类文体的基本结构和内容。

3.概括与整合活动的设计

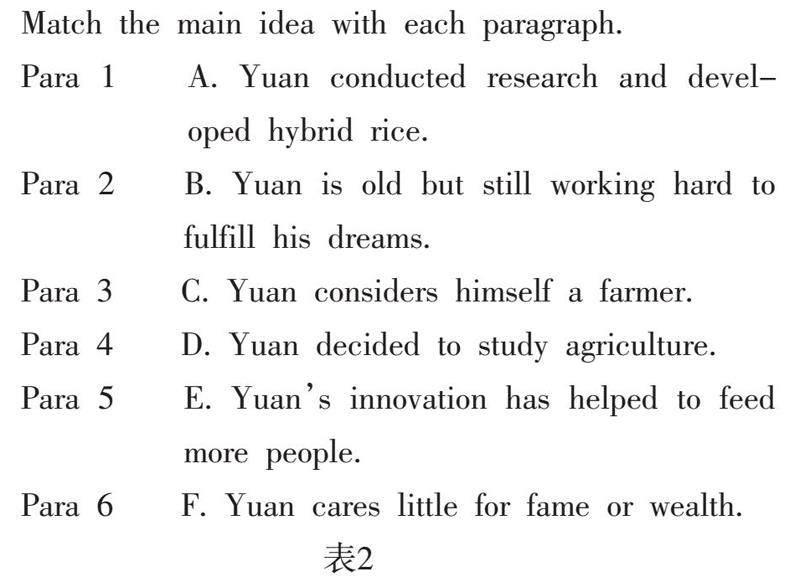

【活动】笔者要求学生快速阅读文本获取文章主旨,再通过连线题进行提示,引导学生确定每一段的中心大意,连线题内容如表2所示:

【设计意图】学生通过自主阅读理解文意,概括每一段的中心大意,既获得更多关于袁隆平先生的信息,又满足了其求知欲。笔者在学生回答问题的过程中进行观察,也能了解学生对文本的理解程度。

(二)深入文本,开展应用实践类活动

《新课标》指出:“应用实践类活动主要包括描述与阐释、分析与判断、内化与运用等深入语篇的学习活动。”教师在教学活动中,要引导学生在已有的认知基础上形成新的认知结构,带领学生积极参与说明阐释、分析概括和比较判断等交流活动。学生在不断深入理语篇的过程中逐步内化所学语言和文化知识,并熟悉技能和策略的应用,促进知识向能力的内化。

1.描述与阐释的活动设计

【活动1】笔者请学生仔细阅读文本内容,借助思维导图(如图1),通过小组分工找出袁隆平先生的卓越成就,并分析人物精神品质。然后以小组为单位进行总结概括,最后请各组派出代表在班级内进行展示和分享。

【活动2】笔者请学生代表在小组进行分享并展示思维导图完成情况,在分享结束后要求学生:Use some words to describe Dr. Yuans personality.

【设计意图】学生通过小组活动完成学习任务,在分享的过程中可以运用新单词、词组和句式进行描述与阐释,从而加深对文本的理解。在思考和解决问题的过程中,学生也能体会到小组合作和英语阅读的乐趣。

2.分析与判断的活动设计

【活动】笔者请学生阅读文章的最后一段并且让学生进行小组讨论:Whats Dr. Yuans career dream?

【设计意图】在问题的引导下让学生通过分析判断得出:袁隆平先生之所以被称为“A pioneer for all people”,除了他可贵的精神品质,还在于他不仅敢于“做梦”,还能把“个人梦”上升为“全球梦”,并通过勤奋钻研让梦想成真且永不停歇。

3.内化与运用的活动设计

【活動】笔者引导学生纵观文本整体内容思考:How did Dr. Yuan realize his career dream?

【设计意图】学生在找寻答案的过程中不难发现:原文作者在文中多处使用了对照(contrast)的手法来强化袁隆平先生的职业选择和高尚品质。在此过程中,学生可以感受和内化文本中的语言知识和语言技巧。

(三)超越文本,开展迁移创新类活动

《新课标》指出:“迁移创新类活动主要包括推理与论证、批判与评价、想象与创造等超越语篇的学习活动。” 在该活动中,教师要引导学生深入剖析主题思想,挖掘语篇所蕴含的价值取向;赏析语篇文体特征和修辞手法的精妙,感受文字建构的意义美;基于新的知识结构评判他人的思想,大胆表达自己的观点,使学习得到迁移,促进能力转化为素养。

1.推理与论证的活动设计

【活动】笔者告诉学生:由于袁隆平先生的伟大成就和可贵品质,在2004年他被评选为“感动中国十大人物”之一。随后,教师呈现2004年至2022年间“感动中国”的部分人物图片,并让学生思考:What made them move Chinese people and even foreigners?

【设计意图】笔者激思启疑,引导学生针对文本背后的价值取向进行深层次思考。袁隆平先生的话语“My lifelong pursuit is to keep all the people away from hunger”,既是其一生伟大事业的真实写照,也是其感动他人的重要原因。

1.批判与评价的活动设计

【活动1】笔者引导学生思考并讨论两个问题:(1)Whats your career dream? (2)What will you do to realize your career dream?

【活动2】笔者让学生在纸上写下自己的职业梦想,随后各小组派出一名学生在全班分享,并请其他同学做出评价。

【设计意图】传记类文章具有引导学生“成为什么样的人”的特点,笔者通过组织学生进行思考、讨论和评价,引导他们思考自己的职业梦想并规划自己今后努力的方向。

2.想象与创造的活动设计

【活动】在本节课即将结束时,笔者根据学生的实际情况布置A、B、C三份不同的作业,建议他们根据自己的学习能力和学习兴趣选择完成。

A. Look through more information on Internet to understand hybrid products (plants/animals/cars…) and share it in class.

B. In memory of Grandpa Yuan, what do you want to say to him and what will you do? Please post your feelings onto Micro-blog or WeChat.

C. Review and retell the passage with the help of mind map.

【设计意图】通过分层布置作业给学生更多的选择权,促使其主动获取知识。另外,通过创设接近学生生活实际的作业,促进学生将课内知识向课外能力转化和延伸。

英语学习活动观视角下的阅读教学实现了从基于语篇的学习理解、到深入语篇的应用实践、再到超越语篇的迁移创新,促进了学生从知识到能力再到素养的转变,这不仅是“教”与“育”的融通,还与《新课标》中提出的英语课程要落实“立德树人”的要求不谋而合。无谋不行,无行不达。在英语阅读教学中,教师要将英语学习活动观落到实处。但需要注意的是,阅读活动不必面面俱到,对阅读活动的设计要根基于阅读材料本身,其主旨是让学生按照“学习理解、应用实践、迁移创新”的方式,真正做到对所学内容进行多角度理解和延伸。