稳慎扎实推进人民币国际化路径探析

张明 王喆

[摘要] 2009年以来,人民币国际化经历涨潮—回落—再涨潮周期性过程,并遵循从旧“三位一体”到新“三位一体”,再到新新“三位一体”的演进逻辑,结合国内外经济形势和潜在问题进行调整,取得了积极进展。相对于美元、欧元等国际货币,人民币国际化整体水平仍存在明显差距。在疫情影响、地缘冲突、美元加息等多重冲击的全球新变局下,经济下行与汇率贬值压力、系统性金融风险在一些领域抬头、协同深化改革内生难题待解,以及全球经济金融格局分化冲击、数字货币对货币主权的威胁等,是影响人民币国际化发展的关键因素。要以稳慎扎实推进人民币国际化为发展方向,实施更大力度的财政货币政策,确保我国经济回归潜在增速,有效防范化解系统性金融风险,进一步全面深化改革以破除体制机制障碍,扩大高水平开放以改善外部环境,积极探索双循环格局下人民币国际化发展路径。

[关键词] 人民币国际化 三位一体 国际货币体系 稳慎扎实

[中图分类号] F821 [文献标识码] A [文章编号] 1004-6623(2024)02-0007-13

[作者简介] 张明,中国社会科学院金融研究所研究员、博士生导师,研究方向:国际金融、宏观经济;王喆,中央民族大学经济学院讲师,研究方向:国际金融、数字经济。

近年來,在疫情影响、美元加息、地缘冲突等多重冲击下,多国担忧美元币值波动以及美元武器化行为危及自身金融安全,加快对摆脱美元依赖的探索,未来国际货币体系可能加速变革。自1976年布雷顿森林体系崩溃后,货币锚从以黄金为基础的实物锚向美元信用锚转变,世界进入较为松散的牙买加体系。这一体系仍然延续了美元的霸权地位,因而也被称为“布雷顿森林体系2.0”。2008年国际金融危机的爆发一度引发国际货币体系变革的讨论,俄乌冲突之后再次成为国际关注的焦点议题。一些观点认为,未来可能会进入美元和大宗商品共同充当货币本位的“布雷顿森林体系3.0”阶段;也有观点认为,数字货币可能在国际货币体系变革中发挥独特的作用;更广泛的看法是,基于世界经济政治格局演变,国际货币体系更可能朝着多极化乃至碎片化的方向发展,美元、欧元、人民币等国际货币乃至数字货币将展开激烈竞争。

人民币国际化对我国实现经济高质量发展和保障经济金融安全具有重要意义。2009年以来,人民币国际化经历了涨潮—回落—再涨潮的历程并且取得积极进展。人民币国际化的发展策略也在新旧周期表现出不同的推进思路和侧重方向(张明和李曦晨,2019)。俄乌冲突以来,人民币国际化更是面临新的挑战和机遇。

2023年中央金融工作会议强调,要加强优质金融服务,扩大金融高水平开放,服务好“走出去”和“一带一路”建设,稳慎扎实推进人民币国际化。“稳慎扎实”推进人民币国际化的提出,意味着未来人民币国际化会朝着质量更高、更加稳健与更可持续的方向发展。

2024年1月16日,习近平总书记在省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班上的重要讲话指出,“金融强国应当基于强大的经济基础,具有领先世界的经济实力、科技实力和综合国力,同时具备一系列关键核心金融要素,即拥有强大的货币、强大的中央银行、强大的金融机构、强大的国际金融中心、强大的金融监管、强大的金融人才队伍”。其中,强大的货币位居关键核心金融要素的首位。更加国际化的人民币,是中国加快建设金融强国、实现金融高质量发展、开拓中国特色金融发展之路的题中应有之义。

一、人民币国际化进展

自2009年我国启动跨境贸易人民币结算试点以来,人民币国际化历经近15年的发展取得了突出成就和进展。最新数据显示,人民币是当前全球第五大支付货币和外汇交易货币、第二大贸易融资货币和第六大储备货币①。

1. 人民币的跨境使用规模持续增加,支付结算职能显著增强

根据中国人民银行统计数据,人民币跨境结算规模从2009年的3781亿元增至2022年的42.4万亿元。2023年,人民币在境内非银行部门中的跨境结算占比于3月首次超过美元,并于上半年份额占比达到57%。从国际范围来看,人民币的国际支付排名从2010年10月的第35位攀升至2023年11月以来的第4位,市场份额占比于2023年11月达到4.61%,创下历史新高。

2. 人民币离岸市场稳步发展,在岸金融市场逐渐开放

以中国香港为代表的人民币离岸市场快速发展,人民币存款规模从2009年末的630亿元左右经历上升回落后,于2022年1月达到1.1万亿元,以人民币计价的离岸金融产品也逐渐丰富。2018年以来,通过放松境外投资者进入门槛、“沪港通”“深港通”和“债券通”等金融市场互联互通、金融资产指数纳入全球金融市场指数等,我国在岸金融市场的开放也逐渐加快。2023年1—9月,资本项目下的人民币跨境结算规模为28.8万亿元,其中证券投资占比达到75%。股票和债券市场的“债券通”“沪深港通”业务活跃。

3. 人民币货币互换网络不断拓展,双多边金融合作持续深化

自2008年中国人民银行与韩国银行签署首个双边货币互换协议以来,我国货币互换网络不断拓展。2022年7月,内地与香港地区的货币互换安排升级为常备互换协议。截至2023年9月,我国已累计与40个国家和地区签署双边货币互换协议,人民币货币互换存量规模达3.66万亿元。此外,我国大力建设跨境金融基础设施,加强结算清算、数字货币、金融安全等方面的双多边合作。2015年跨境人民币支付系统(CIPS)上线以来取得飞速发展,截至2023年12月,共有139家直接参与者和1345家间接参与者接入CIPS系统②。

4. 人民币区域锚定效应逐渐显现,国际地位和影响力显著提升

随着我国对外开放持续深化,“一带一路”倡议持续推进,人民币在东亚、东南亚等经贸往来密切的周边国家的区域锚定效应日益凸显(杨荣海和李亚波,2017;刘刚和张友泽,2018)。在全球范围内,人民币的国际储备货币功能也稳步增强。截至2022年,超过80家境外央行或货币当局将人民币纳入外汇储备。人民币在全球官方外汇储备(COFER)中占比也在2022年第一季度达到最高的2.88%。此外,2016年人民币以10.92%的权重被纳入特别提款权(SDR)货币篮子,这是人民币国际化启动以来的里程碑式成就。2022年5月,人民币在SDR中的权重被IMF上调至12.28%,标志着人民币国际地位的进一步提升。

二、基于“三位一体”框架的

人民币国际化演进逻辑

根据货币国际化的一般规律,人民币国际化应当最终实现结算职能、计价职能和国际储备职能的全面提升。此外,若从货币流通过程来看,人民币国际化意味着“流出—流入”人民币循环体系的建立,而人民币的跨境流通可以通过贸易、直接投资、金融投资等多种渠道实现。这意味着人民币国际化是一项系统工程,需要考虑三大职能、两条人民币流动方向以及多种渠道的协同配合。一国推进货币国际化可能由于国际环境、历史背景以及发展禀赋的不同,而采用不同的发展模式和策略组合,如“贸易结算+离岸市场”的日元模式和“资本输出+跨国企业”的美元/英镑模式(殷剑锋,2011)。

我国是在美元占据主导地位的国际货币体系之下开启的人民币国际化进程,考虑到初期相对弱势的货币地位,我国以政策推动促进人民币国际化起步发展并逐渐引导市场需求。回顾历史,人民币国际化呈现出显著的周期性特征,经历了起步—涨潮—回落—再涨潮的发展变化。2009—2017年,人民币国际化经历了第一个完整周期,其中2009—2015年是第一个周期的上升期,并且人民币国际化在2015年上半年左右达到阶段性顶点,2015—2017年,人民币国际化出现放缓停滞。2018年以来,人民币国际化出现回升复苏态势,进入新的第二个周期,在多个方面超越前一时期的发展水平。正如人民币国际化指数(RII)显示,RII从2010年第一季度的0.02持续攀升,至2015年第三季度达到3.91的高点后出现回落,2017年以来逐渐企稳并进入新一轮的快速增长期,至2022年末达到6.4,创下历史新高。

在人民币国际化发展的不同周期,随着经济金融环境的变化以及人民币国际化的问题暴露,人民币国际化在相应地不断调整和完善推进策略。总体而言,人民币国际化的策略演变可以概括为三个周期的“三位一体(图1)。

(一)第一个周期(2009—2017年)旧“三位一体”

人民币国际化在2008年国际金融危机之后起步,这一方面源于应对外部冲击、防范金融风险的需求。金融危机以及随后美国等发达国家采取的低利率与量化宽松政策具有负向外溢效应,外围国家需要应对汇率波动、资本流入、通货膨胀等一系列潜在风险。这加剧了中国等新兴市场国家对于美元体系不稳定性的担忧,寻找替代性国际货币方案的呼声渐起。另一方面出于适应经济实力崛起、深化改革开放的目的。2010年中国超过日本成为全球第二大经济体,日益增强的对外经贸往来产生使用本币结算计价、规避汇兑风险的内生需要。然而,人民币并非国际货币,难以跨境使用和流通,这制约了我国维护经济利益的金融实力提升。因此,在内外驱动之下,我国政府开始着力推动人民币国际化。

在人民币国际化的第一个周期,我国重点以“三位一体”的思路和策略加以推进。一是大力促进使用人民币进行跨境贸易与直接投资结算。2009年4月,上海、广州、深圳、珠海和东莞率先启动跨境贸易人民币结算试点,随后逐步扩大试点范围,并于2011年在全国范围内推进跨境贸易人民币结算。跨境直接投资人民币结算也在2010年试点并于2011年在全国推广。二是大力发展中国香港等离岸人民币金融中心。2010年,央行与中银香港签署修订的《关于人民币业务的清算协议》,香港离岸人民币业务取得快速发展,人民币计价的债券、基金等多种金融产品相继发行。2011年,人民币合格境外机构投资者(RQFII)试点推出,拓宽离岸市场人民币回流渠道。三是积极推进中国央行与其他国家或地区的央行进行双边本币互换。2008年,我国央行与韩国银行签署首个双边本币互换协议,之后陆续与多个国家央行开展双边本币互换。

“三位一体”策略适应于人民币国际化起步发展阶段的经济金融环境和条件,三者之间也存在人民币循环的内在逻辑。跨境贸易和投资推动人民币流向境外,并且作为贸易强国这一策略实践中更侧重通过贸易渠道增强人民币的跨境结算使用;离岸人民币市场的建设为境外投资者持有人民币资产提供渠道,巩固人民币的海外流通;双边本币互换则在人民币海外流通的动态供给变化中起到调节作用,当离岸市场人民币需求超过供给时,则可以通过双边本币互换缓解货币需求。

“三位一体”策略在第一个周期取得了显著成就,跨境结算、离岸市场以及双边货币网络都取得快速进展。其中,人民币结算在全部跨境贸易中的比重最高曾接近1/3,中国香港的人民币存款规模也突破1万亿元。2016年,人民币正式加入SDR货币篮子,成为这一周期的标志性成就。然而,人民币国际化在2015—2017年出现放缓停滞,进入下降期,关于人民币国际化的各种指标均明显回落,如跨境贸易和直接投资中的人民币结算规模在2015—2017年下降幅度达到30%—40%,中国香港的离岸人民币存款规模相比2015年的高点,降幅最大也接近50%。

人民币国际化陷入低潮的直接原因,与当时的国内外经济金融状况有关。其一,人民币升值预期逆转。2015年“8·11”汇改后,人民币兑美元汇率显著贬值,市场形成人民币持续贬值预期。其二,中美利差收窄。中美经济周期差异导致美国长期利率上升与中国长期利率下行,中美利差进一步收窄。其三,资本管制加强。为防止短期资本大幅外流影响金融稳定,外管局加强了短期资本流动管制。其四,国内金融风险显性化。經济增速下行伴随杠杆率高企,影子银行、企业债务等金融风险逐渐暴露。这一系列经济金融环境变化导致人民币资产的吸引力下降并且风险溢价提升,离岸市场的人民币供给收缩。

从更深层次上看,“三位一体”策略推动下的人民币国际化模式也存在潜在问题。第一,重视结算职能而相对忽视计价职能。从已有的国际经验和有关研究来看,一国最终取得国际货币地位与货币计价职能的充分实现关联更加紧密(Ito,2017)。出口导向型经济和加工贸易模式影响了计价货币的选择(Ito 等,2010),而这在东亚地区是普遍现象,中国也不可避免地面临这一问题。与日本类似,中国在人民币国际化初期采取了优先在跨境结算特别是贸易结算中推进人民币使用的策略,这导致在这一模式下人民币的计价和价值储备职能明显滞后于结算职能的发展。

第二,重视离岸市场而相对忽视在岸市场。在人民币国际化的第一个周期,离岸市场建设是其中重要一环。中国香港等人民币离岸市场虽然取得较快发展,但市场规模和流动性相比其他国际货币依然有限,市场主体、产品品种较为单一(何帆 等,2011),境外投资者缺乏较为充足且多样化的投资渠道和手段。此外,在国内金融市场开放度较低的情况下,离岸金融市场的发展以人民币从境内到境外的单向流动为主,缺乏人民币回流以及循环机制的有效建立。

第三,投机需求一度盛行而真实需求仍有不足。相对于忽视海外人民币真实需求等问题,人民币境内外的流出—流入尚未形成顺畅循环。特别是在人民币利率与汇率形成机制充分市场化之前推动人民币国际化,出现了以人民币跨境结算作为伪装的跨境套利与套汇交易活动,导致人民币国际化存在一定程度的顺周期性和不稳定性。

(二)第二个周期(2018—2022年)新“三位一体”

2018年以来,单边主义、孤立主义兴起,中美贸易摩擦、地缘政治冲突加剧,促进人民币的国际地位提升在复杂的国际经济金融环境下具有更重要的意义。经历人民币国际化的停滞与低潮之后,相对于忽视计价职能、在岸市场以及真实需求等问题得以暴露,人民币国际化的推动更加注重解决过去发展中的问题与短板,推进思路和策略出现明显变化,即从旧“三位一体”向新“三位一体”转变(张明和李曦晨,2019)。

在第二个周期中,人民币国际化的推进策略可以概括为新“三位一体”,包括:一是大力发展人民币计价的原油期货交易。2018年3月,中国原油期货于上海国际能源交易中心(INE)上市,该原油期货以人民币计价、面向境外投资者开放并且可转换成黄金。目前,西德克萨斯轻质原油期货(WTI)、布伦特原油期货(BRENT)与迪拜原油期货(DUBAI)作为全球三大原油期货,均以美元计价。上市8个月后,INE就已成为全球第三大原油期货交易所,占据全球14.4%的市场份额。

二是加大国内金融市场向境外投资者的开放力度。主要举措包括:其一,放松境外投资者进入门槛。2019年9月,QFII和RQFII的投资额度限制全面取消。其二,促进金融市场互联互通。内地与香港的债券市场“北向通”和“南向通”于2017年正式开启,股票市场“沪港通”“深港通”自2018年以来扩大每日额度;“跨境理财通”“互换通”等也从2021年以来相继试点或启动①。其三,中国金融资产指数越来越多地纳入全球金融市场指数。例如,中国股票与债券指数陆续被纳入标准普尔、道琼斯、彭博巴克莱、明晟、富时罗素国际主流指数,并不断提高纳入权重。

三是在周边国家与“一带一路”沿线国家培养人民币的真实黏性需求。从周边化、区域化再到国际化,是普遍认可的人民币国际化实现步骤和路径。2013年以来,“一带一路”沿线共商、共建、共享,“五通”取得顯著成就。此外,《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)从2022年起正式生效,是全球覆盖人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区②。“一带一路”、RCEP区域与中国经贸往来频繁,具有扩大人民币跨境使用的良好基础和潜在真实需求,未来能够为人民币提升锚定效应和国际影响力创造广阔发展空间。

新“三位一体”策略之间同样具有内在关联,形成提升人民币国际货币体系功能和强化跨境人民币流入流出的正向循环。其中,重视人民币计价功能并通过大宗商品与人民币计价相结合,能够形成海外石油天然气人民币流通;通过开放在岸市场和丰富面向境外投资者的金融产品,能够提高人民币计价金融资产的规模、多样性和流动性,有效拓展人民币回流渠道;通过在“一带一路”沿线国家和周边区域培育真实需求,能够形成推进人民币国际化的重要抓手和坚实基础,稳步提升人民币结算计价以及储备功能。

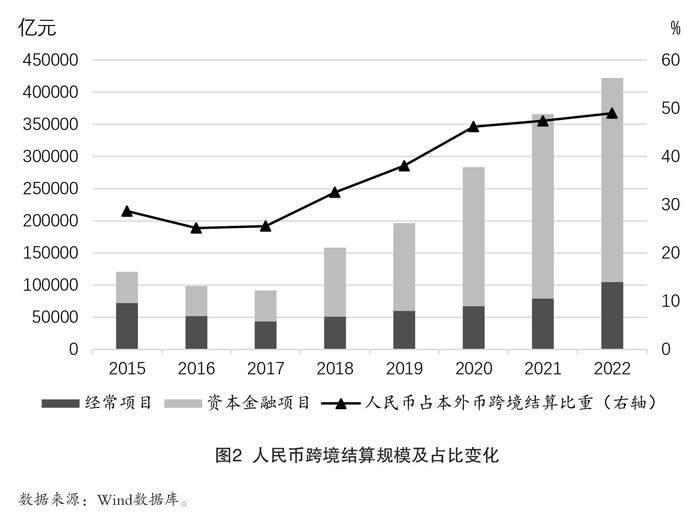

在新“三位一体”的推动下,人民币国际化逐渐回暖并迈上新的台阶。无论是经常项目还是资本金融项目的人民币跨境结算规模,均突破前一周期的高点并持续攀升,并且人民币结算占全部本外币跨境结算的比重也从2017年的25.6%升至2022年的近50%(图2)。其中,跨境贸易中的人民币结算在2022年达到10.51万亿元;跨境直接投资中的人民币结算规模增长迅猛,从2017年的1.64万亿元增至2022年的6.76万亿元,证券投资中的人民币结算规模更是呈现快速扩张态势。此外,包括原油、铁矿石、精对苯二甲酸(PTA)、棕榈油等23个国际化期货期权产品陆续上市,大宗商品领域的人民币结算计价功能取得积极进展。人民币的投融资功能和人民币资产吸引力也逐渐提升。截至2023年9月末,境外主体持有的股票、债券、贷款等境内人民币金融资产总额达到9.3万亿元,相比2016年末的低点3.03万亿元,增长207%。

然而,人民币国际化仍有进一步完善的空间。第一,人民币的计价功能仍然薄弱,需要进一步寻找增强促进人民币计价的突破口。特别是在大宗商品、金融交易等领域,人民币计价存在潜在发展空间。第二,离岸和在岸市场的发展尚未形成有效对接和协调互动机制。在新旧周期中,人民币国际化先后推动离岸和在岸市场建设,然而2018年后,在岸市场开放虽然取得积极进展,但离岸市场发展则相对缓慢。离岸和在岸市场的协调不畅也可以造成投机套利泡沫和潜在金融风险传导(乔依德 等,2014)。例如2015年前离岸和在岸市场出现的套利套汇现象,又如2023年以来人民币在跨境结算中的份额提升大部分源于资本账户项目,这与在岸金融市场开放带来的北上资金流动规模扩大与进出频率增加有关,给我国金融市场稳定和宏观政策调控带来一定压力。第三,跨境贸易和投资便利化程度不足,海外金融基础设施广度和深度有限。尽管为了促进人民币的海外流通,我国已采取诸多措施,但在居民和企业实际跨境活动中,人民币的使用仍面临便利化不足的问题,支持人民币跨境使用的基础设施,无论是从分布范围、网点密度还是对满足人民币结算、投融资、风险管理等需求服务的程度来说,都有进一步提升空间。例如中资金融机构国际化程度仍然较低、人民币清算行的分布仍然较为有限、CIPS系统的使用程度和认可度仍有待提升等。

(三)第三个周期(2022年至今)新新“三位一体”

2020年以来,新冠疫情、俄乌冲突、美元加息等加剧了国际形势的不确定性,全球进入百年未有之大变局。一是全球产业链加速重构调整,朝着区域化、分散化、碎片化方向演进。二是俄乌冲突后美欧等经济体对俄罗斯采取限制进口、出口管制等制裁措施,特别是冻结了俄罗斯黄金外汇储备,美元武器化和政治化趋势增强。三是俄乌冲突后切断SWIFT系统用以制裁俄罗斯,去美元化进程加速,俄罗斯、阿根廷、巴西、伊朗等国家通过储备货币多元化、使用非美元货币结算、建设替代性支付清算系统等方式降低对美元的依赖。

全球新变局之下,国际货币体系有望加速变革,这为人民币国际化带来了新的机遇和挑战。结合已有的计价职能提升、离岸和在岸市场互动、跨境人民币基础设施建设等问题,人民币国际化的推进策略有望进一步完善,即扩展为新新“三位一体”(张明,2022)。具体包括:一是加快推动人民币在跨境大宗商品交易中的计价与结算。石油美元的出现对美元形成网络外部性、巩固其国际货币地位具有关键作用。2018年以来,中国在人民币大宗商品结算计价方面取得较快进展,俄乌冲突导致全球大宗商品市场动荡分化,美元武器化行为加速了俄罗斯、伊朗、沙特阿拉伯等国使用非美元货币进行能源交易。中国可以将大宗商品作为提升人民币结算特别是计价职能的突破口,与此同时加强战略能源的储备,从而满足能源需求。其一,把握住俄乌冲突后俄罗斯与伊朗等国的油气资源“由西向东”转移的趋势,进一步扩大大宗商品交易的人民币计价与结算规模;其二,提升人民币在大宗商品定价中的话语权,可以结合“一带一路”建设以及与相关国家的能源合作;其三,继续探索推广原油、铁矿石、黄金期货等面向境外投资者的大宗商品衍生品,并在其交易中增强人民币计价结算功能。

二是利用俄乌冲突后全球安全资产匮乏的机会,加大在国内市场与离岸市场向外国机构投资者提供高质量人民币计价金融资产的力度。俄乌冲突后的美元武器化行径削弱了国际投资者对持有美债等美元资产的信心,加之美元加息周期以来出现的银行业危机和金融市场动荡,全球安全资产匮乏。在此背景下,我国可以在离岸和在岸市场扩大以人民币计价资产的供给,包括发行国债、国开债、金融债等金融产品,增强人民币计价资产的吸引力。例如2023年,财政部在香港发行120亿元国债,创下2009年以来的最大单笔发行规模。2021年以来,广东、深圳、海南等地方政府也先后发行离岸人民币地方债,至2022年末累计规模达到192亿元。此外,在岸市场开放与离岸市场深化有望形成良性互动,共同提供多样化人民币金融资产。在岸市场可继续优化金融市场互联互通,拓展“跨境理财通”等试点;离岸市场则可为国际投资者提供丰富多样的人民币计价金融资产选择。自贸试验区是我国金融开放的前沿阵地,也是联接在岸市场和离岸市场的重要平台。应当继续在自贸试验区探索扩大人民币跨境使用、投融资汇兑便利等金融开放举措,继续深化跨国公司本外币一体化资金池业务试点;依托前海深港现代服务业合作区试点、横琴粤澳深度合作区等平台,稳步进行人民币在资本项目下可兑换、跨境投资使用等探索。

三是加快完善人民币跨境使用的金融基础设施建设。建立完善服务于人民币国际化的跨境金融基础设施具有基础性作用。2023年,商务部与中国人民银行联合发布《关于进一步支持外经贸企业扩大人民币跨境使用 促进贸易投资便利化的通知》,为进一步便利跨境贸易投资使用人民币扫除障碍。未来,应当加快建设适用于人民币国际化的跨境支付清算网络,促进人民币跨境使用便利化。其一,鼓励银行等中资金融机构积极“走出去”开展海外金融服务,为我国境内外企业提供人民币账户开设、存贷款、支付结算等金融服务。其二,进一步扩大并优化人民币清算行的海外分布,建立健全人民币清算行网络。其三,抓住机遇提高人民币跨境支付系统(CIPS)的普及度和便利度。美元武器化促使许多国家寻找替代SWIFT的跨境支付清算解决方案。我国应当大力建设CIPS系统,提高直接参与者的比重和支付清算效率;可以与欧盟INSTEX支付系统、俄罗斯SPFS支付系统等其他替代性的跨境支付清算系统合作,构建更具安全性和包容性的跨境支付清算网络。

三、全球新变局下人民币国际化

发展的影响因素

从旧“三位一体”到新“三位一体”,再到新新“三位一体”,人民币国际化的推进策略不断结合国内外经济形势和潜在问题进行调整。近年来,面对去美元化浪潮兴起,人民币国际化在跨境支付、国际储備等领域的积极进展被赋予了更加乐观的预期。不可否认,人民币目前已经成为全球主要货币之一,但如果冷静客观看待人民币国际化的现实状况和条件,国际货币格局仍然呈现出美元主导的局面,人民币国际化的整体水平较低,与美元、欧元等国际货币相比仍有较大差距。

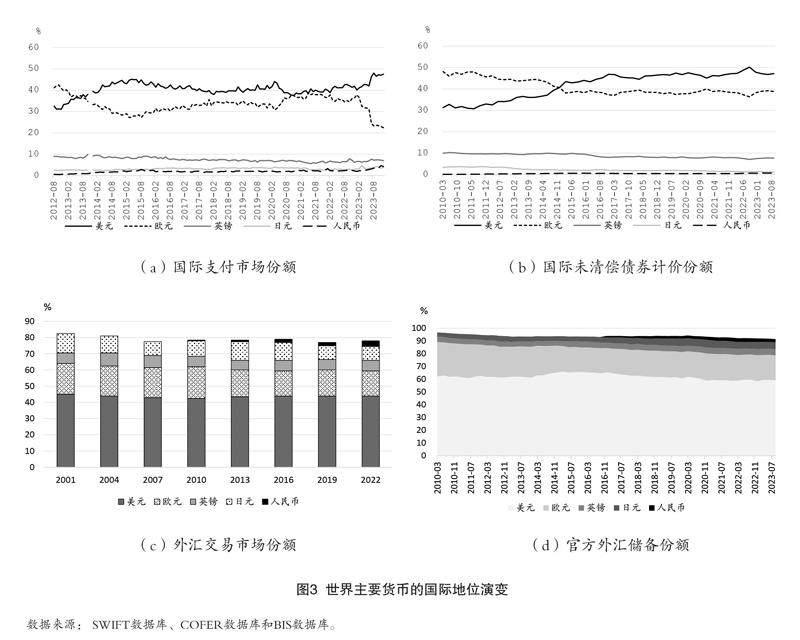

具体而言,在结算职能方面,2023年12月,美元占全球支付的比重为47.54%,接近一半的市场份额,而人民币在全球支付中的市场份额仅为4.14%(图3)。值得注意的是,2023年上半年及7月单月,人民币在我国跨境结算中的份额突破美元,一些社交媒体对这一情况表现出过度乐观情绪,中国与一些国家开始进行本币结算计价的尝试也被渲染为“全部”使用人民币计价和结算以及对美元的替代。但事实上,人民币从2011年开始就已成为美元之外的第二大跨境结算货币。2023年人民币跨境结算占比突破50%并超过美元,实际上仅是近年来趋势的进一步延伸。此外,2023年1—9月,人民币在跨境货物贸易结算中的比重为24.4%,仍然不及2015年的高点。在计价职能方面,2023年第三季度国际债券未清偿余额中超过47%仍以美元计价,人民币计价的国际债券所占份额仅为0.7%左右。Boz 等(2020)的测算也得到类似发现,全球72个国家和地区在2019年的进出口贸易中,平均一半以美元计价。因此,人民币的计价职能与美元、欧元等国际主要计价货币相比依然非常薄弱,而计价货币地位的实现与贸易模式转型、金融深化发展、网络正外部性积累等因素都有一定关联。在国际储备职能方面,2023年第三季度,美元和人民币在全球官方外汇储备中的份额分别为59.17%和2.37%,人民币所占份额仍显著低于美元。国际储备职能在结算计价职能没有获得充分发展的情况下,也难以取得实质性的国际地位提升。

新冠疫情、俄乌冲突以及美联储加息等一系列国际经济政治冲击给全球金融稳定带来冲击,国际货币体系加速演变趋势日益凸显。当前,影响人民币国际化发展的相关因素主要集中在以下几个方面。

(一)经济下行与汇率贬值压力,抑制非居民投资者持有人民币的意愿

经济贸易实力是影响一国货币国际地位的基础性因素。2020年以来,全球疫情疤痕效应持续,经济复苏动力减弱并加速分化。据世界银行估计,2020—2024年全球经济增速为2.2%,将成为1990年代以来最疲软的5年增速①。全球经济复苏疲软、国际经贸格局分化以及中美竞争加剧,可能对中国经济基本面的动力支持减弱。自新冠疫情之后,有效需求不足,社会预期偏弱,中国经济恢复向好面临多重挑战,这导致无论是股票还是债券等人民币金融资产的收益率都显著下行。此外,疫情持续、能源危机与美联储加息加剧全球金融动荡,人民币汇率承压。从过去经验来看,汇率稳定或升值有助于为货币国际化营造良好的环境。然而,人民币兑美元汇率从2022年初的6.3左右一路下行,至2022年11月跌至7.32,经历反弹后,2023年再度下跌,于2023年9月达到7.34的阶段低点,最大跌幅超过16%。人民币贬值压力主要来自以下方面:一是美联储加息带来的美元指数走强、中美利差持续扩大。美国10年期国债收益率高位运行,2023年10月突破5%的高点,我国10年期国债收益率则持续走低,2024年2月最低跌至2.4%以下。这导致我国资本外流压力增加,对保持我国汇率在合理均衡水平上运行形成挑战。二是美国经济韧性较强,推动美国股市持续走强并发挥财富效应,中美风险资产收益率拉大也导致短期证券投资资金回流美国,人民币贬值压力增加。三是俄乌冲突长期化、巴以冲突扩散等导致全球地缘政治不确定性上升,加之国内微观主体信心和预期不稳,驱动全球配置资产的避险动机增强,引发通过合法或地下渠道的资金流出增加。因此,在短期内,中国经济增长动力不强,人民币贬值压力加剧,导致人民币金融资产收益率走弱并降低了对非居民投资者持有人民币的意愿,这是人民币国际化面临的周期性问题。

(二)国内系统性金融风险以及深层次协同改革问题,关系到人民币的长期吸引力

一方面,当前中国国内系统性金融风险尚未得到根本性控制,地方政府债务、房地产市场以及中小银行等领域依然存在潜在风险点。此外,人口老龄化、传统投资收益率下降、制造业产能过剩、民营企业发展受限等问题,是中国中长期经济增长面临的挑战。如果没有得到有效解决,会影响投资者对中国未来经济增长的预期以及投资中国的信心,进而影响持有人民币资产以及促进人民币流通使用的动力,这是人民币国际化遇到的结构性问题。另一方面,人民币国际化的长期可持续发展也面临协同深化改革的挑战,把握好人民币国际化与推进利率汇率市场机制改革、资本账户开放的关系需要更深的探索。首先,利率市场化和汇率弹性化,是人民币国际化可持续的重要保障。人民币离岸和在岸市场存在“两个市场,两种价格”,当境内外存在利率差异和人民币汇率缺乏双向弹性波动时,利差和汇率的持续高估或低估可能导致跨境资本大规模流动,从而影响人民币国际化的可持续性以及国家金融稳定。目前利率市场化改革已经走向深水区,汇率形成机制改革未来需要进一步增强弹性。其次,我国需要把握人民币国际化、国内市场化改革与资本账户开放之间的节奏和次序。在国内市场建设尚未完善、风险防范机制尚未成熟之前,完全放开资本账户实现人民币的跨境自由流通,也可能导致资本大进大出影响金融稳定。当前有观点认为,参考国际经验,人民币国际化的最终实现需要以经常账户逆差与资本账户完全开放为前提条件。然而,美元等国际货币地位的取得是结合当时国际环境和自身发展特点的结果,并不意味着中国必然走上同样的道路,人民币国际化要走出具有中国特色的路径,应当进行模式创新探索。一方面,经常账户顺差是中国利用制造业优势和发挥出口竞争力的结果,未来也会在较长一段时间维持,人民币国际化发展模式不应“自废武功”。另一方面,在资本账户项目完全可兑换之前,我国可以通过资本账户逐步输出人民币,在中国企业“走出去”进行直接投资等过程中使得境外主体获得并持有人民币。

(三)全球经济金融格局分化与美国主导下对中国的排斥,将压缩人民币国际化的外部发展空间

近年来,全球经贸体系从多边向区域、双边转变,保护主义、单边主义、民粹主义抬头,特别是2020年以来逆全球化浪潮高涨,国际经济金融格局进一步分化,人民币国际化的外部发展空间面临压力。具体而言:一是全球产业链朝着区域化、分散化、碎片化方向加速重构,美国对中国在贸易、科技等多领域进行打压和封锁。2020年以来,各国更加追求产业链安全与韧性,美国等发达国家推动制造业回流以及“近岸外包”“友岸外包”来重构供应链体系,并采取“小院高墙”“脱钩断链”打压遏制中国高科技产业发展,这给人民币的跨境流通使用和国际地位提升造成阻力。二是美元币值稳定及美元武器化行为削弱美元霸权地位,加剧国际货币体系的不稳定风险。主权货币充当世界货币都会无法避免地面临“特里芬难题”。当前美元体系维持的关键在于,美元能否在持续供给满足全球清偿力需求的同时保障国际投资者持有美元的信心。国际金融危机以及全球疫情之后,美联储采取大规模量化宽松政策提振经济,影响美元币值的稳定性。特别是2022年俄乌冲突后,美国联合其盟国对俄罗斯采取一系列金融制裁手段,将俄罗斯踢出SWIFT系统并冻结俄罗斯黄金和外汇储备等行为,从底层削弱了美元作为国际主导货币的信用基础,美国国债等金融资产安全性的信心也引发国际投资者的担忧。考虑到中国持有的大量国债等美元资产以及跨境支付清算仍然主要依赖SWIFT系统,美元武器化趋势也为我国金融安全和人民币国际化埋下隐患。三是美元通过重构国际流动性提供机制等维护美元地位并将中国排斥在外。2013年,美国与加拿大、欧洲、瑞士、英国和日本央行將金融危机期间的临时性美元货币互换机制长期化。2020年在新冠疫情冲击下,美元流动性互换协议重启,并于2023年增加美元流动性互换额度。美元货币互换网络重构以美元为中心的国际流动性提供机制,并将中国排斥在其国际货币金融联盟之外(张明和陈胤默,2023)。总体而言,产业链重构、美元武器化以及美元货币互换网络等反映了美元维护其国际地位的努力,导致中国面临被排斥在国际贸易和金融体系核心领域之外的趋势,这打击了投资者对人民币的信心,也压缩了人民币国际化发展的外部空间。

当前国际货币竞争日益加剧,不仅表现在主导货币和新兴国家货币之间,也存在于传统货币与新兴的数字货币之间。数字货币凭借天然跨越物理界限、极具规模经济和网络效应等特性,有望加速当前国际货币体系的变革,以数字化方式突破美元主导的制度惯性与网络正外部性。目前,比特币、稳定币以及中央银行数字货币(CBDC)分别代表三类典型的数字货币形态。比特币虽然具有完全去中心化、“超主权”的国际货币属性,但面临缺乏价值基础、供给难以满足经济增长需要、价格波动大等问题,目前主要作为一种金融资产。稳定币和中央银行数字货币则分别代表私人数字货币和主权数字货币推动全球货币变局的两条路径。其中,稳定币相比比特币币值更加稳定,通过锚定法定货币、大宗商品等资产具备信用基础。例如美国科技公司Meta于2019年提出天秤币方案(Libra,后改为Diem),旨在建立全球数字支付和货币体系,然而由于对主权货币的威胁而遭到各国监管部门的反对,最后宣告终止。中央银行数字货币则是以数字技术为基础、以国家主权信用为背书的法定货币。2020年以来,全球CBDC的竞争性研发加速。欧美等经济体转变过去的观望态度变得更加积极,中国则走在世界前列,从2019年末开始进行数字人民币的试点。多国央行尝试通过CBDC合作来提高跨境支付效率进而加速国际货币体系变革,中国人民银行参与的多边央行数字货币桥项目(m—CBDC Bridge)是代表性探索。值得注意的是,数字货币成为全球货币竞争的新赛道,但对未来国际货币体系方向的影响很大程度取决于主权货币和数字货币结合的方式和程度。对于新兴货币而言,一方面,数字货币为新兴市场国家货币的国际地位提升提供了“弯道超车”的机遇(程实和高欣弘,2022);另一方面,数字货币与主导货币结合有可能进一步强化其霸权地位。正如稳定币若更多盯住美元或数字美元加速落地,美元霸权地位有可能进一步加强,形成对人民币国际化的挑战。

四、稳慎扎实推进人民币

国际化的思路及路径

(一)稳慎扎实推进人民币国际化的内涵要义

国际货币格局的变迁通常是时间漫长且曲折渐进的过程。一国的国际货币地位提升通常慢于一国的经济地位,例如美国从取得经济霸权再到取得货币霸权,中间经历了半个世纪的时间。而有些经济强国也不必然会最终实现货币国际化,美元霸权的强大制度惯性和网络外部性,使得其他国家货币提升国际地位具有更大挑战。应当认识到,人民币国际地位可能在未来一段时间依然滞后于中国经济地位,预计未来30年内美元的货币主导地位较难被打破(张明 等,2023)。

人民币国际化的历程是顺应时代趋势与满足自身发展需要的过程。一方面,在世界经济格局多极化、地缘政治冲突加剧以及数字技术冲击之下,国际货币体系变革面临新的挑战的同时也出现机遇。人民币国际货币地位的提升,有助于更好地维护中国的经济利益,提升中国在国际金融格局中的话语权。另一方面,人民幣国际化的发展历程和策略转变,根本上也顺应于中国经济形势的变化。当前,人民币国际化本质上不是为了取代美元,而是以我为主,出于实现中国经济高质量发展、构建“双循环”新发展格局的自身现实需要。人民币国际化是实现金融强国的必然要求,即,2024年1月16日习近平总书记在省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班上的重要讲话所强调的要有“强大的货币”,其是实现金融强国应当具备的首位关键核心金融要素。

近年来,中央文件对于如何推进人民币国际化的表述经历了多次演变,反映了人民币国际化总体方向和重点的变化。2017年,第五次全国金融工作会议指出,要“稳步”推进人民币国际化。2020年党的十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》,提出要“稳慎”推进人民币国际化,“坚持市场驱动和企业自主选择,营造以人民币自由使用为基础的新型互利合作关系”。2022年,党的二十大报告指出,要“有序”推进人民币国际化。2023年中央金融工作会议确立未来人民币国际化的总基调,提出要“稳慎扎实”推进人民币国际化。

我们认为,“稳慎扎实”的提法表明在高质量发展阶段,人民币国际化的质量比速度更加重要。正如货币国际化是长期过程,不能操之过急,要从战略高度上做好长远规划,只有这样人民币国际化才能行稳致远。其中,“稳慎”意味着未来人民币国际化应当更加稳健和可持续。在总结过往经验教训的基础上,应当追求更加可持续的发展策略和路径;在国际经济政治形势复杂化的背景下,应当平衡好发展与安全的目标,在稳步推进人民币国际化的同时防范系统性金融风险。“扎实”则意味着人民币国际化要更加注重真实需求而非套利需求驱动。回顾人民币国际化进程,真实需求的培育应当坚持市场驱动,形成境内外市场主体自发使用、自主选择人民币的习惯,在这一过程中政府的引导也发挥着重要作用。

(二)稳慎扎实推进人民币国际化的政策思路

1. 实施更大力度的财政货币政策,确保我国经济回归潜在增速

中国从来都是在发展中解决问题,保持必要的经济增速是实现经济高质量发展、深化结构性改革的重要支撑和保障。2023年我国经济总体回升向好,但经济复苏面临波浪式发展、曲折式前进的过程。当前我国经济仍面临较大的下行压力,存在负向产出缺口、有效需求不足、微观主体预期偏弱,是经济运行的突出问题。2023年10月中央财政增发1万亿元国债,12月央行重启PSL(抵押补充贷款)投放3500亿元,反映了我国的财政货币政策正在发力。2023年末,中央经济工作会议确立了稳中求进的工作总基调。为了稳预期、稳增长,我国未来应当实施更大力度的财政货币政策,使我国经济增长回归潜在增速。一是要发挥好货币政策的总量和结构功能。当前我国处于低通胀环境,实际利率水平较高,应当通过较大幅度的降息、降准以及再贷款扩大总量货币投放。此外,用好结构性货币政策等创新工具,引导资金流向科技创新、绿色转型、普惠小微、乡村振兴等重点领域。二是财政政策要加力提效,更具扩张性。提高中央财政的支持力度,缓解地方财政压力;提高国债、专项债以及政策性开发性金融、消费券等工具的力度和精准度,发挥财政资金对居民消费、基础设施、重大项目、地方经济发展的支持作用,有效扩大投资并刺激消费,拉动经济增长。

2. 有效防范化解系统性金融风险,同时不应过分损害经济增速

2023年中央金融工作会议之后,我国推出多项政策防范化解系统性金融风险。目前地方政府债务风险得到边际缓释,头部民营开发商的流动性短缺得以缓解,中小地方金融机构风险在当地政府大力支持下有所下行。然而,潜在的系统性风险尚未完全化解,并且随着国际环境不确定提升而面临国内外风险联动的冲击。未来应当守住不发生系统性金融风险的底线,并加大风险防范化解力度。制定实施一揽子化债方案,建立地方债务风险化解长效机制;进一步放松对房地产企业的融资限制,保障房地产市场稳定,探索房地产发展新模式;妥善处置中小金融机构风险,促进中小金融机构进行差异化竞争,开展服务本地的特色化经营,更好地服务实体经济。此外,系统性风险的防范化解也应当统筹发展与安全的关系,不能以牺牲经济增长为代价。这要求加强宏观政策的一致性,加强财政、货币、就业、产业、区域、科技、环保等方面政策协调配合,避免政策的“合成谬误”。

3. 进一步全面深化改革,破除体制机制障碍

一国货币的国际地位,归根结底还是由强大的经济实力、金融实力、政治军事力量等综合国力决定的,经济基本面起到基础性支撑作用。当前,我国改革已经进入攻坚期和深水区,重点领域关键环节的改革任务依然艰巨。深化经济体制改革、激发经济增长活力,是中长期推动人民币国际化可持续发展的坚实基础和动力。具体包括:破除国内劳动力、资本、数据等要素自由流动的体制机制障碍,加快建设全国统一大市场,畅通国内大循环;坚持创新驱动发展,完善科技创新体制机制,加快“卡脖子”技术攻关,大力发展战略性新兴产业、数字经济、绿色经济等,提高全要素生产率;优化收入分配结构,规范财富积累机制,统筹城乡融合和区域协调发展,促进共同富裕;深化金融供给侧结构性改革,继续推动利率汇率市场化改革,完善多元化股权融资市场,提高金融市场广度、深度、流动性,促进金融高质量发展。

4. 扩大高水平对外开放,以更具韬略的国际经济外交政策改善外部环境

人民币国际化是高水平对外开放特别是金融开放的重要维度。一方面,应当推动高水平对外开放,从而为人民币国际化创造广阔机遇和空间。一是放宽外资机构的市场准入要求,营造公平竞争和有序监管的制度环境,吸引更多海外金融机构和长期资本来华展业兴业,持续投资中国;二是促进具有国际竞争力的企业开展国际经营,推动金融机构“走出去”更好服务实体经济,并强化企业在对外投融资中的人民币使用;三是有序推进资本账户开放,并以发展和安全为目标平衡好人民币国际化与资本账户开放的关系。在保障金融安全的前提下促进资本项目的人民币可兑换,同时应当对资本账户保持必要的管制,并加强资本流动的预警监测,防范化解潜在的系统性金融风险。另一方面,应当注意采取更具韬略的国际经济外交政策,为人民币国际地位提升争取更有利的环境。我国是全球化的坚定支持者,应当继续加强国际经济金融合作,发展全球伙伴关系,参与并推动新型经贸合作、金融治理规则和标准的制定。既要依托“一带一路”、RCEP等新型区域经济合作机制深化与周边国家、发展中国家的关系,倡导共商共建共享的中国方案,也要加强与欧美等发达经济体的产业关联和利益捆绑,促进中美间的对话和沟通,促进经济政策协调和金融合作。

(三)积极探索双循环格局下人民币国际化发展路径

在新时期应当结合新“三位一体”以及新新“三位一体”策略,稳慎扎实推进人民币国际化。

首先,以“一带一路”、RECP等周边国家和地区为重点,促进人民币国际化。具体包括:加强我国与有关国家在经贸往来中使用人民币进行计价结算,提升人民币在周边区域的认可度;加强人民币的投融资货币功能,鼓励企业在周边国家对外直接投资、对外承包工程等过程中增加人民币的跨境使用;结合区域合作的重点领域,在跨境电商、产业园建设、基础设施建设、能源合作等新机遇中提高人民币的普及度;加强双多边区域金融合作,提高人民幣在相关区域流通的便利化,完善区域金融安全网。

其次,在产业链重构中推进人民币国际化。一国在贸易网络或产业链中的位置,会影响该国企业贸易结算和计价货币选择的话语权(高明宇和李婧,2022)。中国在亚太乃至全球生产网络中处于中心地位,人民币的跨境使用可以与中国巩固产业链中枢地位相结合。例如,人民币国际化可以结合我国产业链海外布局的调整,在我国努力实现价值链地位攀升的过程中,提高使用人民币结算计价的话语权,应当抓住数字价值链的新机遇,增强人民币特别是数字人民币在其中的渗透作用。

再次,积极探索数字人民币的跨境使用。中国关于央行数字货币的探索走在世界前列。尽管数字人民币仍主要定位于国内,但是面对激烈的全球数字货币竞争,有必要进一步提升数字人民币的货币功能,加快探索数字人民币在跨境支付和货币国际化中的作用。例如继续深入多边央行数字货币桥项目(m-CBDC Bridge)的研究与试验,结合CIPS系统探索数字人民币的跨境使用,推动数字人民币在“一带一路”、RCEP等区域的使用,并与数字贸易、数据跨境流通等新趋势相结合。

[参考文献]

[1] 程实,高欣弘.经济与数字货币:人民币的新角色[M].北京:中国人民大学出版社,2022。

[2] 高明宇,李婧.中国贸易网络特征与人民币国际化:典型事实、关联机制与实证检验[J].南方金融,2022(6):3-16.

[3] 何帆,张斌,张明,等.香港离岸人民币金融市场的现状、前景、问题与风险[J].国际经济评论,2011(3):84-108+5.

[4] 刘刚,张友泽.人民币在“一带一路”货币圈发挥了锚效应吗?——基于人民币与主要国际货币比较研究[J].国际金融研究,2018(7):32-41.

[5] 杨荣海,李亚波.资本账户开放对人民币国际化“货币锚”地位的影响分析[J].经济研究,2017,52(1):134-148.

[6] 殷剑峰.人民币国际化:“贸易结算+离岸市场”,还是“资本输出+跨国企业”?——以日元国际化的教训为例[J].国际经济评论,2011(4):53-68+4.

[7] 张明,陈胤默.美联储货币互换机制:特征事实、影响评估与中国对策[J].应用经济学评论,2023,3(3):35-60.

[8] 张明,李曦晨.人民币国际化的策略转变:从旧“三位一体”到新“三位一体”[J].国际经济评论,2019(5):80-98+6-7.

[9] 张明,张冲,王喆.从国际储备货币历史演变看货币国际化发展趋势(1947—2050)[J].国际金融,2023(11):3-13.

[10] 张明.全球新变局背景下人民币国际化的策略扩展——从“新三位一体”到“新新三位一体”[J].金融论坛,2022,27(11):3-9+50.

[11] Emine Boz, Camila Casas, Georgios Georgiadis, et al. Patterns in Invoicing Currency in Global Trade[J]. IMF Working Papers,2020,20(126).

[12] Ito T, Koibuchi S, Sato K, et al. Determinants of Currency Invoicing in Japanese Exports: A Firm-level Analysis[J]. RIETI Discussion Papers, 2010, 10034.

[13] Ito Takatoshi. A New Financial Order in Asia: Will a RMB Bloc Emerge? [J]. Journal of International Money and Finance, 2017, 74(3): 232-257.

Exploring the Path to Steadily and Solidly Advance RMB Internationalization

Zhang Ming, Wang Zhe

(Institute of Finance & Banking, Chinese Academy of Social Sciences; School of Economics, Central University for Nationalities, Beijing 100081)

Abstract: Since 2009, the internationalization of RMB has experienced a cyclical process of rising tide - falling back - rising tide again, following the evolution logic from the old “trinity” to the new “trinity”, and then to the novel “trinity”. Adjustments have been made in line with domestic and international economic situations and potential challenges, leading to positive progress. However, compared with international currencies such as the US dollar and the euro, there is still a significant gap in the overall level of RMB internationalization. Under the new global situation of multiple shocks such as the impact of the epidemic, geopolitical conflicts, and the US dollar interest rate hike, key factors influencing the development of RMB internationalization encompass economic downturn, pressure from exchange rate depreciation, the imperative to prevent and mitigate systemic financial risks, inherent challenges in coordinating and deepening reforms, as well as responding to the evolving landscape of global economic and financial dynamics, and the heightened competition in sovereign currency driven by digital currencies. It is imperative to prioritize the steady and solid promotion of RMB internationalization as our developmental focus, implementing more robust fiscal and monetary policies to ensure that Chinas economy returns to its potential growth rate, and effectively prevents and defuses systemic financial risks. Furthermore, there is a need to further comprehensively deepen reforms to overcome institutional barriers, expand high-level openness to enhance the external environment, and actively explore pathways related to the internationalization of the RMB.

Key words: RMB Internationalization; Trinity; International Monetary System; Steady and Solid

(收稿日期:2024-03-10 責任编辑:罗建邦)

① 国际支付与贸易融资货币排名截至时间为2023年12月和2023年9月,外汇交易货币排名截至时间为2022年,国际储备货币排名截至时间为2023年第三季度。

② 资料来源:CIPS系统参与者公告(第九十二期),https://www.cips.com.cn/cips/ywfw/cyzgg/60852/index.html。

① 2021年9月,“跨境理财通”在粤港澳大湾区开始试点;2023年5月,内地与香港的金融衍生品市场的互联互通(“互换通”)也正式启动。

② 商务部:《〈 区域全面经济伙伴关系协定〉(RCEP)于2022年1月1日正式生效》,http://fta.mofcom.gov.cn/article/rcep/rcepnews/202201/46878_1.html.

① 资料来源于世界银行《全球经济展望》报告。