近10年我国中小学校园欺凌的研究趋势与热点

李丹丹

注:本文系青年课题“社会支持感视域下的学校心理委员机制构建的实践研究”(立项编号: LJQN202301)阶段性研究成果。

摘要:为了解我国中小学校园欺凌的研究趋势和热点,以中国知网CNKI为检索源,以2014—2023年380篇文献为研究对象,采用可视化知识图谱Citespace6.2R6对近10年我国中小学校园欺凌的主要研究力量与研究热点进行分析,探讨其发展趋势。结果发现:文献发表量总体在2016—2018年之间快速上升,后下降;作者及机构间合作并不密切;目前的研究热点主要聚焦于我国中小学校园欺凌的成因、影响因素和干预治理策略上。结论:我国中小学校园欺凌的成因、治理策略有了一定的研究基础,后续需要加强不同地区、不同单位之间作者的交流,在未来形成从国家到地方政府、研究中心,再到学校、家庭、个人的科学、完善的校园欺凌预防和干預机制。

关键词:校园欺凌;CiteSpace;可视化分析

中图分类号:G44文献标识码:A文章编号:1671-2684(2024)15-0005-07

一、引言

校园欺凌目前已被认定为一个困扰着全世界儿童和青少年的严重问题[1],对这一群体的身心健康有着长期不良影响。欺凌以多种方式表现出来,除了身体攻击行为以外,还可能通过关系攻击行为(即社会排斥或损害他人声誉)以及言语骚扰或恐吓表现出来[2]。欺凌的主要特征包括伤害的意图、有害行为的重复性,以及欺凌者和受害者之间在身体、心理/社会力量或者其他因素下的权力失衡。

自2016年起,我国教育部等政府部门陆续发布相关政策文件,高度关注中小学校园欺凌问题。2017年11月22日教育部等十一部门印发的《加强中小学生欺凌综合治理方案》中将校园欺凌定义为:发生在校园内外、学生之间,一方(个体或群体)单次或多次蓄意或恶意通过肢体、语言、网络等手段实施欺负、侮辱,从而造成另一方(个体或群体)身体伤害、财产损失或精神损害等事件。我国曾在15个省市进行“全国中小学生欺凌和暴力问题”调查,调查显示,我国中小学生欺凌事件发生较为普遍,在被欺凌者的视角发生率为13.9%~23.9%;欺凌的主要形式有言语欺凌、关系欺凌,欺凌的影响因素有学生学业成绩、家庭环境和学校环境[3]。

目前,学者们对校园欺凌的发生率、特征、影响因素、治理对策等诸多方面进行了深入研究。本文利用CiteSpace软件对国内中小学校园欺凌的相关文献进行整理和分析,梳理我国近10年中小学校园欺凌研究的发展过程,揭示其研究热点及趋势,为校园欺凌的预防和干预提供参考和借鉴。

二、研究方法

(一)数据来源

本研究以中国知网(CNKI)数据库为来源,将发表时间设置为2014年1月1日~2023年12月31日,以“中小学”和“校园欺凌”为主题词进行检索,剔除会议论文及其他无关论文,最终得到有效论文380篇。检索日期为2024年1月4日。

(二)研究工具

CiteSpace是由陈超美博士团队研发的文献数据挖掘和可视化软件,能将某领域一定时期的研究现状和主题演化以图谱的方式展现出来[4-5]。本研究利用CiteSpace6.2R6,通过对作者、研究机构、关键词等的共现分析,呈现网络图谱,清晰展示发文数量、合作分布、研究热点等情况。本研究的软件参数选取(Selection Criteria)为Top 50 per slice,运行时间为2024年1月4日,时间跨度为2014—2023年(Slice Length=1)。

(三)研究结果与分析

1.年度发文量分析

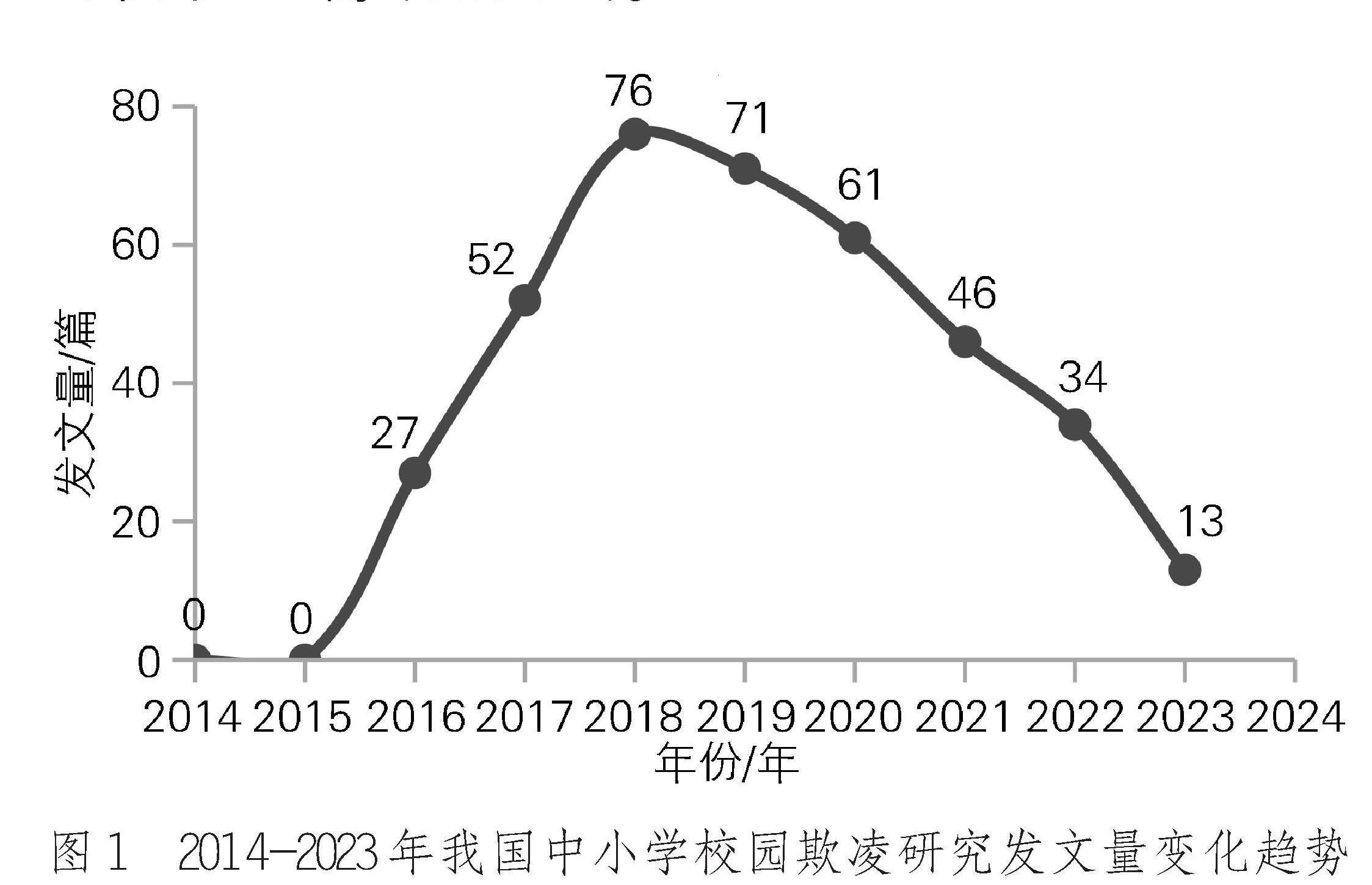

我国中小学校园欺凌研究的发文量自2015年起逐年快速上升,2017年首次超过50篇,2018年达到顶峰,发文76篇。2018—2020年,呈现小幅度下降趋势,各年发文量均超过60篇;2020—2023年,呈现快速下降趋势;2021—2023年发文量各年均低于50篇(见图1)。

2.作者、研究机构分析

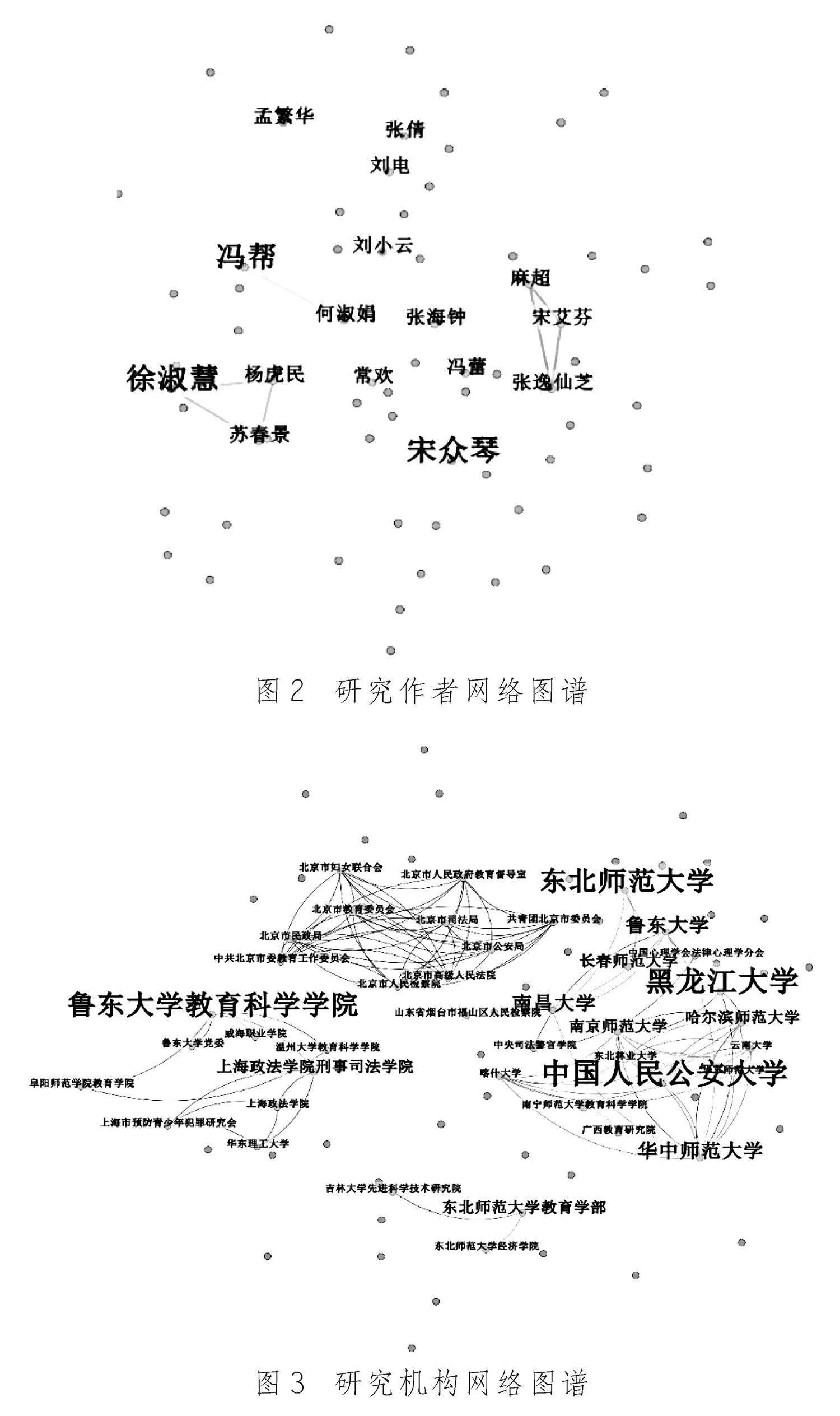

CiteSpace参数设置如下:时间跨度2014—2023年,时间切片为1年,节点类型为“作者”,得到节点数187、连线数46、密度为0.0026的作者网络图谱(见图2)。由图可见,中国从事中小学校园欺凌研究的作者较为分散,发文量彼此差距不大。

同理,对研究机构进行合作网络分析,得到节点数174、连线数113、密度为0.0075的研究机构图谱(见图3)。由图可见,中国从事中小学校园欺凌研究发文量最多的机构为中国人民公安大学(7篇)、黑龙江大学(7篇),其他在5篇及以上的机构分别为东北师范大学(6篇)、鲁东大学教育科学学院(6篇)、山东师范大学教育学部(5篇)。从图中可以看出,并未形成核心的机构分布,不过中国人民公安大学与喀什大学、南京师范大学、华中师范大学、华东师范大学、哈尔滨师范大学形成了广泛的学术合作网络,黑龙江大学与几大师范院校(南京师范大学、华中师范大学、哈尔滨师范大学)形成了广泛的学术合作网络。除了发文量较多的高校与高校之间的合作,北京地区的民政局、司法部门、妇联、教育部门等联合致力于中小学校园欺凌的研究。

3.关键词分析

关键词是文章中心思想的高度概括,其中高频关键词更是能够代表该领域的研究热点[6]。在Cite Space中设置与作者、研究机构网络相同的参数,以关键词为检索词,得到节点数为258、连线数为540、密度为0.0163的关键词网络(见图4)。此网络模块化的评价指标Modularity的Q=0.9686,Q取值区间一般为[0,1],Q值越大表示其聚类效果越好,如果Q>0.3,则表明划分的聚类结构是显著的。除此以外,网络同质性评价指标Silhouette的值越接近1,反映网络的同质性越高。图4中Mean Silhouette =1,因此,该聚类结果可信度高,其呈现结构有参考价值。从图4可知,“校园欺凌”“中小学”“对策”“中小学生”“治理”“成因”等是该领域的热点词汇,其中出现次数最多的前10位关键词代表我国中小学校园欺凌的主要热点,详见表1。

出现次数最高的前10位关键词分别是“校园欺凌”“中小学”“对策”“中小学生”“治理”“校园暴力”“成因”“中小学校”“应对策略”“校园”“现状”“心理健康”“德育”“原因”“对策”“学生”,代表我国中小学校园欺凌的研究核心。除了出现次数,“中介中心度”也是衡量关键词的关键性指标之一[4],中介中心度值越高,该关键词在网络中的影响力就越大。中介中心性分布中重要度较高(中介中心性的值≥0.10)的关键词有15个,分别是校园欺凌(0.76)、学校管理(0.41)、对策(0.40)、心理健康(0.31)、中小学(0.29)、中小学生(0.27)、基础教育(0.26)、中小学(0.25)、中小学校(0.24)、处理程序(0.22)、欺凌(0.21)、网络欺凌(0.13)、安全(0.12)、治理(0.11)。关键词按中介中心度的排序与出现次数排序略有不同,首位仍是“校園欺凌”,“心理健康”由第10位升至第5位。

利用CiteSpace软件的关键词聚类功能,以对数自然率(log-likelihood rate,LLR)为算法,点击Clusters选择Show the Largest K Clusters填写数字8,得到关键词的聚类图谱(见图5),分别是“应对策略”“对策”“校园暴力”“中小学校”“个案研究”“学生”“校园安全”“校园治理”。衡量聚类的指标有模块值(Q 值)和平均轮廓值(S值),一般认为Q>0.3表明聚类结构明晰,S>0.5 表明聚类划分合理。本次计算 Q=0.7529,S=0.9765,表明结果符合要求。依据关键词聚类分析,将数据导出整理可得关键词聚类表(见表2)。根据关键词聚类数据的整理与分析,可以看出我国中小学校园欺凌研究主要集中于校园欺凌的干预策略与对策方面。

关键词随时间的演变而表现出一定的脉络,可以探测初期的研究趋势。如图6所示,“聚类#0应对策略”“聚类#1对策”“聚类#3中小学校”持续时间比较长。关键词突现性可以反映一段时间内影响力较大的研究领域。在CiteSpace中设置搜索参数γ([0,1])为0.3时,Burstness算法检测到16个突现关键词(见图7)。其中突现强度最大的前3位关键词是“成因”“影响因素”“青少年”;持续时间较长的关键词是“学校管理”“欺凌”“成因”“学生”“教师”“基础教育”“心理健康”。

三、讨论

(一)研究力量与科研合作

综上可知,我国近10年(2014—2023年)中小学校园欺凌的研究人员还未形成紧密的学术团队,缺乏核心领导人物;研究人员之间的合作较少,尚未形成广泛、紧密的合作网络。研究机构之间未形成较为紧密的学术合作网络,主要研究机构为高校。

(二)研究热点

出现频次较高的关键词在一定程度上可以代表该领域的研究热点。对2014—2023年我国中小学校园欺凌研究领域的高频关键词进行分析,发现频次排名前5位的是“校园欺凌”、“中小学”、“对策”、“中小学生”、“治理”及“校园暴力”。因本文选取的领域为中小学校园欺凌,因而出现“中小学”“校园欺凌”的高频词并不意外。在研究对象上,因为校园欺凌的相关群体为青少年、儿童等,所以“中小学生”的出现频次也较高。“对策”“治理”代表着校园欺凌主要研究内容,校园欺凌的预防与干预离不开对流行情况和干预措施的研究。在欺凌形式上,从“校园暴力”的高频出现可知,校园欺凌中的暴力和攻击行为是该领域关注热点。如今网络社交平台飞速发展,网络中的暴力画面对学生有潜移默化的影响,学生观看次数越频繁,攻击性越强,攻击行为越频繁[7]。部分学生在这些因素潜移默化的影响下逐渐将暴力当作解决问题的首选,从而导致校园欺凌事件的发生[8]。网络平台还具有隐蔽性、虚拟性的特点,利用网络平台实施欺凌逐渐成为校园欺凌的一种重要形式[9]。

关键词的中心性数值越高则说明与其他关键词的联系越强,在知识网络中的地位越重要。关键词中心性排名前5位的依次为“校园欺凌”(0.76)、“学校管理”(0.41)、“对策”(0.40)、“心理健康”(0.31)、“中小学”(0.29),这些词在校园欺凌的知识网络中地位较为重要。其中,“心理健康”按中介中心性的排序有了明显提升。校园欺凌在中小学的成长与发展过程中是重要影响因素之一,对于他们的幸福感有负向的显著影响[10]。校园欺凌对学生心理健康有着负面影响,受害者会产生例如悲伤、沮丧、恐惧、孤独、自卑、焦虑等负面情绪[11];也可能会产生心理压力,以致无心学习并影响学业,产生孤独感并自我怀疑,不信任他人并社交困难,最严重的可能患上抑郁症甚至出现自杀意念及自杀行为[12]。欺凌者通常具有较差的学业成绩[13]和社会适应能力[14],长期的欺凌行为会使得欺凌者形成暴躁易怒的性格,参与反社会行为(如盗窃、诈骗、抢劫等)的可能性

较大[15]。

我国中小学校园欺凌研究过程中,逐渐形成了“应对策略”“对策”“校园暴力”“中小学校”“个案研究”“学生”“校园安全”“校园治理”8个聚类,主要集中于中小学校园欺凌的干预和治理策略方面。中小学校园欺凌的治理涉及政府、社会、学校以及家庭等多个层面,需要建立综合治理机制。

首先,校园欺凌的治理需要相应法律体系和法规建设的支撑。我国在2016—2017年先后出台了一些法案:《关于开展校园欺凌专项治理的通知》、《关于防治中小学生欺凌和暴力的指导意见》、《加强中小学生欺凌综合治理方案》和《中小学(幼儿园)安全工作专项督导暂行办法》。此外,2021年9月1日施行的《未成年人学校保护规定》对校园欺凌高度关注;2022年2月,教育部发布了在每个中小学都要设置至少1名法治副校长(法治副校长负责参与和监督学校制定校园欺凌的相关预防与干预措施)的公告。但这一系列措施由于没有详细解释校园欺凌的责任界定以及详细说明处理问题的相关规则,所以还是未能从根本上防治校园欺凌。挪威目前在校园欺凌治理上形成了一套较为完备、成熟的责任机制与法治体系,开展了世界上最早的学校反欺凌项目——奥维斯反欺凌计划(Olweus Bullying Prevention Program,简称OBPP),成效显著,对于我国校园欺凌治理的制度建设具有参考价值。

其次,作為校园欺凌发生的主要场所,学校需要发挥自身在欺凌治理中的主导作用。(1)健全欺凌治理机制。完善校纪校规,将欺凌治理纳入校园安全工作体系中并加强校园安全管理;成立由一线教师组成的反欺凌侦查队伍,及时察觉并处理;开发欺凌干预课程,向学生、家长普及欺凌的知识,引导他们正确认识校园欺凌,并制定规则,规范学生的言行举止[16]。(2)开展道德教育。全员全学科全方位育人,将德育融入课程教学,形成以道德与法治课为主渠道,其他各学科协调发展的局面。

(3)加强对中小学生的人际交往指导和训练。除此,学校要在“学校—家庭—社区”合作中发挥纽带作用,家校社协同治理校园欺凌[17]。

最后,家庭在儿童和青少年成长中起着重要作用,在家庭教育中,父母要加强对孩子优良品质和健全个性的培养,并进行一定的规则教育[18]。

(三)研究前沿与发展趋势

“成因”、“影响因素”和“青少年”在中小学校园欺凌前期研究中突变权重较高,说明前期研究重视中小学校园欺凌的成因。校园欺凌的治理离不开对流行情况及其成因、影响因素的研究,这也是预测校园欺凌,对潜在施暴者和受害者施加干预的基础。校园欺凌行为产生的原因包括学生个人因素、家庭因素、学校因素等方面。个人因素是致使校园欺凌发生的内在因素,冲动多动和冷酷无情的性格[19-20]、道德水平低下[21]、有反社会性的行为问题[22]增加了个体成为欺凌者的可能性。无论是欺凌者还是受害者,心理健康状况都比没有涉入欺凌事件中的学生要差[23],无助感、不安全感、情绪低落、紧张和失眠能正向预测欺凌中的受害者[24],而欺凌者更容易出现多动、冲动的行为问题[25]。家庭因素的研究主要围绕亲子关系、父母教养方式等方面展开。对父母缺乏亲密感和信任、缺少父母情感支持、与父母之间沟通困难以及家庭暴力与冲突是学生成为欺凌者的风险因素[26-28]。家庭规则的建立,以及父母对孩子的学业、友谊和活动的关注能降低学生被欺凌的可能性[20,29]。学校是学生之间相处交流、开展学习活动的主要场所,安全的学校氛围[30]、较高的学校归属感和满意度[31]、良好的同学关系[30]、教师对学生良好的支持[32]是防止学生成为欺凌者的因素。

综合上述分析,校园欺凌的预防和干预要以其成因为依据,从学生个人的教育、家庭、学校等几个方面进行全面干预和治理。前期对中小学校园欺凌成因的充分研究,使后续的预防和治理成为新的研究热点。

四、小结

目前,国内对于中小学校园欺凌的流行特征、成因、治理策略已经有了一定量的研究,取得了一些成果,后续需要加强不同地区、不同单位之间的作者或者机构的交流与合作。针对校园欺凌,国家出台了一些政策与措施,使校园欺凌得到了缓解,但仍然有较多需要完善的地方:(1)需要形成一套科学、完整的校园欺凌干预机制,从国家到地方政府、学校、家庭、个人,明确各层级的责任。(2)完善立法,出台关于校园欺凌的专项法案,建立具有约束力的长效机制。明确校园欺凌的认定标准以及各层级的分工与责任,让校园欺凌事件的处理能够有法可依。(3)建立校园欺凌治理专业队伍,研发反欺凌项目和开展校园欺凌处理的相关培训,提高教师处理欺凌事件的能力。(4)发挥家—校—社协同作用,让各方面力量都参与到校园欺凌的防治工作中来。(5)学校重视德育工作,培养学生良好的道德品质;向学生普及欺凌知识;注重同伴群体的作用,引导学生建立良好的同伴关系,培养学生的亲社会行为;重视疏导、干预学生的心理问题,开展心理健康教育,将欺凌扼杀在摇篮中。

参考文献

[1]Jimerson S R,Swearer S M,Espelange D L. Handbook of bullying in schools:An international perspective[M]. Handbook of Bullying in Schools; An International Perspective,2010.

[2]Carney A G,Merrell K W. Bullying in schools:Perspectives on understanding and preventing an international problem[J]. School Psychology International,2016,22(3):364-382.

[3]耿申. 欺凌的生成与防治:基于中小学预防实践视角的研究[J]. 教育科学研究,2022(12):88-92.

[4]Chen C M. CiteSpace II:Detecting and visualizing emerging trends and transient patterns in scientific literature[J]. Journal of the American Society for Information Science and Technology,2006,57(3):359-377.

[5]李成,赵军. 基于Web of Science的旅游管理研究信息可视化分析[J]. 旅游学刊,2014,29(4):104-113.

[6]李杰,陈超美. CiteSpace:科技文本挖掘及可视化(第二版)[M]. 北京:首都经济贸易大学出版社,2017.

[7]李璐. 美国中小学校园安全的问题及对策研究[D]. 大连:辽宁师范大学,2022.

[8]张国平. 校园霸凌的社会学分析[J]. 当代青年研究,2011(8):73-76.

[9]Lim H,Xue H,Wang Y. Association between obesity and metabolic co-morbidities among children and adolescents in South Korea based on national data[J]. BMC Public Health,2014(14):279-287.

[10]Oecd. PISA 2015 Results (Volume III). Students' Well-Being[R]. Pairs:OECD Publishing,2017,

[11]马园园. 英国青少年校园欺凌现象及其防治策略研究[D]. 西安:陕西师范大学,2018.

[12]Klomek A B,Sourander A,Kumpulainen K,et al. Childhood bullying as a risk for later depression and suicidal ideation among finnish males[J]. Journal of Affective Disorders,2008,109(2):47-55.

[13]Juvonen J,Espinoza G. Bullying experiences and compromised academic performance across middle school grades[J]. Journal of Early Adolescence,2010,31(1):152-173.

[14]Nansel T R. Cross-national consistency in the relationship between bullying behaviors and psychosocial adjustment[J]. Arch Pediatr Adolesc Med,2004,158(8):730-736.

[15]Ttofi M M,Farrington D P,Lsel F,et al. The predictive efficiency of school bullying versus later offending:A systematic/meta-analytic review of longitudinal studies[J]. Criminal Behaviour and Mental Health,2011,21(2):80-89.

[16]施萌. 教師要正确处理校园霸凌 [J]. 中国教育学刊,2016(S2):86.

[17]魏叶美,范国睿. 社会学理论视域下的校园欺凌现象分析 [J]. 教育科学研究,2016(2):20-23.

[18]郭勇,郭晗曦. 家庭教育视角下中小学校园欺凌预防研究[J]. 信阳师范学院学报:哲学社会科学版,2019,39(2):65-69.

[19]Fanti K A,Kimonis E R. Bullying and victimization:The role of conduct problems and psychopathic traits[J]. Journal of Research on Adolescence,2012,22(4):617-631.

[20]Low S,Espilage D. Conduits from community violence exposure to peer aggression and victimization:Contributions of parental monitoring,impulsivity,and deviancy[J]. Journal of Counseling Psychology,2014,61(2):221-231.

[21]Pepler D,Jiang D,Craig W,et al. Developmental trajectories of bullying and associated factors[J]. Child Development,2008,79(2):325-38.

[22]Cerezo F,Méndez I. Social and health risk behaviours in adolescents:Context interven-tion proposal for a bullying case[J]. Sustainability Agri Food Environmental Research,2012,28(3):705-719 .

[23]Srabstein J C,Mccarter R J,Shao C,et al. Morbidities associated with bullying behaviors in adolescents:School based study of american adolescents[J]. International Journal of Adolescent Medicine & Health,2006,18(4):587-596.

[24]Huang F L,Cornell D G. The impact of definition and question order on the prevalence of bullying victimization using student self-reports[J]. Psychological Assessment,2015,27(4):1484-1493.

[25]Nordhagen R,Nielsen A,Stigum H,et al. Parental reported bullying among Nordic children:A population‐based study[J]. Child Care Health & Development,2010,31(6):693-701.

[26]Bayr Aktar F. Bullying among adolescents in north cyprus and turkey:testing a multifactor model[J]. Journal of Interpers Violence,2012,27(6):1040-1065.

[27]Wang H,Zhou X,Lu C,et al. Adolescent bullying involvement and psychosocial aspects of family and school Life:A cross-sectional study from guangdong province in China[J]. Plos One,2012,7(7):e38619.

[28]Leemis R W,Espelage D L,Basile K C,et al. Traditional and cyber bullying and sexual harassment:A longitudinal assessment of risk and protective factors[J]. Aggressive Behavior,2019,45(2):181-192.

[29]Atik G,Guneri O Y. Bullying and victimization:Predictive role of individual,parental,and academic factors[J]. School Psychology International,2013,34(6):658-673.

[30]Casas J A,Rey R D,Ortega-ruiz R. Bullying and cyberbullying:Convergent and divergent predictor variables[J]. Computers in Human Behavior,2013,29(3):580-587.

[31]Lovegrove P J,Henry K L,Slater M D. Examination of the predictors of latent class typologies of bullying involvement among middle school students[J]. Journal of School Violence,2012,11(1):75-93.

[32]Maughan B. Joint development of bullying and victimization in adolescence:Relations to delinquency and self-harm[J]. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry,2008,47(9):1030-1038.

編辑/于 洪 终校/石 雪