国家级承接产业转移示范区的低碳发展效应研究

陈志刚 杨琴 周峥艳

摘 要:基于2013—2022年大湘西地区各市(州)数据,采用双重差分模型,检验国家级承接产业转移示范区建设对大湘西地区低碳发展的影响。研究表明,国家级承接产业转移示范区有利于大湘西地区的低碳发展,且通过绿色技术创新投入和提升政府对低碳发展的关注度,有利于促进大湘西地区的低碳发展。

关键词:国家级承接产业转移示范区;大湘西地区;低碳发展

中图分类号: F127 文献标志码: A 文章编号:1672-1012(2024)01-0055-06

Research on the Low-carbon Development Effects of National-level Industrial Transfer Demonstration Zones:Taking Western Hunan as an Example

CHEN Zhigang1, YANG Qin2, ZHOU Zhengyan1

(1. Office of Science and Technology, Shaoyang University, Shaoyang 422000, China;

2. School of Economics and Management, Shaoyang University, Shaoyang 422000, China)

Abstract:Based on the city (state) data in western Hunan from 2013 to 2022, a difference-in-difference model is used to examine the impact of the construction of national-level industrial transfer demonstration zones on low-carbon development in this region. It finds that the construction of national-level industrial transfer demonstration zones is conducive to the low-carbon development of western Hunan, and the mechanism of investing in green technology innovation and enhancing the governments devotion to low-carbon development is in favor of the low-carbon development of this region.

Key words:national-level industrial transfer demonstration zones; western Hunan; low-carbon development

发展绿色低碳产业,倡导绿色消费,推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式,是党的二十大对我国产业发展与消费转型作出的重要部署。湖南省“十四五”规划提出将大湘西地区建成脱贫地区高质量发展先行区、承接产业转移和特色优势产业发展集聚区。大湘西地区是湖南省承接东西部、联结长江和华南集聚区的枢纽区,是少数民族集聚区,也是经济欠发达与生态脆弱地区,曾是国家扶贫攻坚的重点区域。随着中国经济结构调整和产业转型升级的步伐加快,东南沿海一些产业呈现出向内陆转移的趋势,大湘西地区顺势成为承接产业转移的重要区域。然而,大湘西地区在成立承接东部产业转移服务机构和工业园区的过程中,其作为生态环境脆弱地区,出现了较大的能耗“双控”和碳达峰碳中和压力等问题。

自2010年起,国家级承接产业转移示范区陆续成立,旨在促进东中西部区域的协同合作,优化营商环境,提升基础设施和物流保障能力,优化中西部产业升级。示范区的成立会推动产业配套设施等“硬环境”与服务等“软环境”发生一系列变革[1]。2018年11月,国家发改委印发《湘南湘西承接产业转移示范区总体方案》,湘南湘西承接产业转移示范区正式获批。示范区范围包括衡阳市、郴州市、永州市、湘西土家族苗族自治州、怀化市、邵阳市。大湘西地区的湘西土家族苗族自治州、怀化市、邵阳市、永州市四个市(州)被纳入国家级承接产业转移示范区。因此,系统考量国家级承接产业转移示范区在有序推进产业转移的过程是否兼顾低碳发展,是大湘西地区亟需研究的课题。

产业转移理论研究始于20世纪30年代,其关注发达国家与发展中国家之间的贸易输出问题,并由此提出了基于比较优势的雁阵转移模型[2],后经Vernon等学者的不断推进,最终形成了包括产品生命周期理论、边际产业扩张理论等相对完善的区域产业转移理论体系[3]。到20世纪90年代,新经济地理学派从产业区位、运输成本和产业关联等新视角进一步丰富了产业转移理论[4]。我国产业转移出现在20世纪80年代,在对外开放战略实施的政策背景下,东南沿海地区凭借优越的地理位置和劳动力成本优势,不断吸引国际制造业的转移,为东南沿海省份制造业的发展奠定了基础[5]。随着工业化进程的深入推进,东部地区集中了大量制造业企业,产业规模和要素集聚程度持续扩大,与中西部地区形成明显的产业梯度[6]。产业转移对地区经济发展既存在正面作用,也存在负面影响。部分学者认为,产业转移有利于优化地区间的资源配置效率,促进承接地技术进步[7],降低转出地和承接地的单位能源消耗[8],降低污染排放[9],从而带动转出地和承接地的经济增长、缩小地区经济发展差异[10]。但有部分学者研究发现,迁入地未能充分领會贯彻中央鼓励产业转移的意图[11],个别地方打着能源富集的幌子[12],仍然热衷于引入能够快速提升GDP的“黑大粗”产业[13],既不利于减排降碳,又不利于构建“双碳”目标下的生态文明新发展格局[14]。

总体来看,以往相关的研究为本文奠定了良好的基础,但在研究范畴与研究内容上仍存在较大的拓展空间。虽然现有研究为产业转移引致碳排放问题提供了较为丰富的解释,但主要集中在产业转移企业、政府等组织行为因素方面,很少探讨国家级承接产业转移示范区政策对碳排放的环境影响。因此,本文的边际贡献主要包括三个方面:一是打破国家级承接产业转移示范区的研究范畴。早期的国家级承接产业转移示范区建设更多关注经济社会效应,较少关注其带来的生态环境影响效应,特别是带来的低碳效应。二是关注相对经济欠发达且生态脆弱的大湘西地区能够为其他国家级承接产业转移示范区提供经验借鉴。已有的研究更多是从省级层面去关注,很少对市(州)级进行研究。三是将理论分析与国家级承接产业转移示范区实现碳达峰的战略部署结合起来,借助国家级承接产业转移示范区政策这一准自然实验,验证其效应的同时,分析其作用机制。这样有利于为政府进一步高质量协同推进产业转移升级与实现“双碳”目标提供参考。

一、政策背景与作用机制

(一)政策背景

雁行模式理论在国际贸易具体实践中通常表现为发展中国家从发达国家引进技术生产商品,并逐渐推进相关产业在发展中国家在地化生产转移。改革开放后,我国东部沿海地区利用区位优势与政策优势承接国外产业转移,加速工业化进程推进与技术的积累,引入了大量中西部劳动力,进一步形成了东中西部区域经济发展的差距,区域发展不平衡加剧。推行国家级承接产业转移示范区政策是特定时期经济发展形势以及产业演化规律所决定的。一是按照新古典理论的边际报酬递减规律,区域发展鸿沟逐渐走向收敛,中西部地区承接产业成为缩小经济差距的重要途径。二是产业发展需要利润支撑。当沿海地区利用的劳动力不再是显性优势时,该产业就会逐渐转向具有比较优势的区域。三是中西部地区是新能源主要集中地。如其擁有的风能与光伏资源占全国的80%以上,为承接产业转移提供了有力的能源保障,也为“双碳”目标下产业的低碳发展提供了坚实的基础。

目前,我国国家级承接产业转移示范区政策已经启动了五轮。从2010年1月第一轮的首个产业转移示范区(安徽皖江城市带)设立开始,后续有多个区域成了国家级承接产业转移示范区。承接的产业有轻工业,也有重工业;有电子信息产业,也有生物医药产业等。对国家级承接产业转移示范区而言,相应的生态环境约束政策自2010年《国务院关于中西部地区承接产业转移的指导意见》到2023年《承接产业转移示范区管理办法》,都在不同程度地提出推动低碳发展的重要任务。因此,一旦成为国家级承接产业转移示范区,意味着低碳发展这一目标将会成为发展的重要指标。

(二)作用机制

随着国家级承接产业转移示范区在全国各地推进,相应的承接地政府都在极力打造“领头雁”,持续加大与东部沿海城市的产业对接合作。这将会促进各承接地在产业转移机制上的创新,包括技术创新、营商环境创新、生态环境创新等。而随着国家2023年《承接产业转移示范区管理办法》的落地与实施,国家级承接产业转移示范区将会更加重视承接产业的低碳转型发展,并着力推进生态环境机制优化。因此,本文主要从国家级承接产业转移示范区对绿色技术创新的投入以及承接地政府对低碳发展的关注两个方面来分析如何促进大湘西地区低碳发展。

1.绿色技术创新投入

高耗能、高污染、高排放“三高”项目不仅在成本效应上缺乏优势,更会妨碍生产率的提升。国家级承接产业转移示范区的设立,往往会伴随着企业的技术溢出以及整个产业链的融合,加剧企业之间的竞争。承接地原有企业和转移企业之间会存在资源的争夺。因此,为了在资源争夺中获得生存与发展优势,相应的企业会加大技术创新的投入,特别是加大绿色技术创新投入。这样不仅能够减少环境污染,还能在投入同等生产成本时获得更高的收益。加大绿色技术的投入还会对“三高”企业具有较强的挤出效应。因此,在如此反复循环下,绿色技术创新投入会不断增加。同时,承接地相关企业可以较为密切地联系地方高校,加强与他们的联系。相对于产业转出地,承接地企业由于企业的数量相对较少,更有可能与当地的高校、科研院所合作,从而形成优势互补,更好地开发绿色新技术。

2.承接地政府对低碳发展的关注

承接地政府往往利用自身低廉的土地和配套的基础设施吸引着转出地产业的进驻,政府间产业资源的竞争也达到白热化。在“晋升锦标赛”的考核压力下,承接地政府会在生态环境方面给予较多的关注。国家级承接产业转移示范区政策为承接产业低碳发展提供了较好的发展空间:一是承接地政府通过资金配置作用,在财政政策与金融政策上会倾向于支持低碳产业发展。二是在低碳产业的研发投入方面,承接地政府会鼓励承接企业加大低碳产业的投入,并在研发费用加计扣除政策上发挥减税降费效应,助力低碳政策落地。三是承接地政府利用园区开展的绿色低碳发展宣传,可以加深企业对发展低碳产业的重要性以及未来趋势的认识,让企业在承接过程中更加注重低碳生产与低碳研发。

根据上述分析,本文提出以下假说:

假说1:大湘西地区国家级承接产业转移示范区能促进低碳发展。

假说2:大湘西地区国家级承接产业转移示范区可以通过促进绿色技术创新投入产生低碳效应。

假说3:大湘西地区国家级承接产业转移示范区可以通过承接地政府对低碳发展的关注产生低碳效应。

二、研究设计

(一)数据来源与样本选择

湖南地区大致可以分为长株潭、洞庭湖、湘南、大湘西地区。其中大湘西地区主要是指包括张家界市、湘西土家族苗族自治州、怀化市、邵阳市及永州市的部分县(市)在内的整个湖南西部地区。大湘西地区是少数民族聚集区,也是生态脆弱区。以大湘西地区作为低碳发展研究样本,具有典型性与需求紧迫性。

本文为探索大湘西地区国家级承接产业转移示范区低碳效果,同时考虑到数据可获得性,选取的样本数据源自2013—2022年度的中国城市统计年鉴、湖南省统计年鉴和大湘西各市(州)统计年鉴等。

(二)实证模型

为了验证本文所提出的假设,基于2018年11月大湘西地区加入国家级承接产业转移示范区建设事实,构造如下实证模型:

Yit=β0+βiDIDit+control·λ+δi+γt+uit,

其中,Yit为被解释变量,DIDit为核心解释变量,control为控制变量,δi代表市(州)固定效应,γt代表年份固定效应,uit为随机干扰项,β0为常数项。β1是核心解释变量的系数,若β1>0,说明大湘西地区国家级承接产业转移示范区建设政策对低碳效应具有正向外部效应;若β1<0,说明大湘西地区国家级承接产业转移示范区建设政策对低碳效应为负向外部效应。

(三)核心变量的描述性统计

1.被解释变量(Yit)。参考王兵等提出的方法[15],本文采用碳全要素生产率来衡量低碳发展效应,应用BML生产率指数进行测算。测算过程中以2013年为基期,产出以实际GDP为期望产出,二氧化碳排放量为非期望产出;投入以产业劳动力投入、城市资本存量以及能源消费为基本投入。其中资本存量以永续盘存法计算,产业劳动力投入以市(州)年末从业人数来衡量;能源消耗采用统计年鉴中的能源消耗总量为基础数据。同时,为了缓解异方差以及极端值出现,对被解释变量采取对数处理。

2.核心解释变量。DIDit为核心解释变量,大湘西地区在纳入国家级承接产业轉移示范区前(因大湘西地区纳入国家级承接产业转移示范区为2018年11月,相应的政策产生效果应该在2018年以后),即2018年及之前年份政策取值为0,政策实施后取值为1。

3.控制变量。本文选取的控制变量为:①各市(州)经济发展水平(lnNGDP),以人均GDP的对数来衡量。②研发投入水平(invest),以科技支出占政府支出之比衡量。③产业结构(industry),采用第二产业占GDP比重来衡量。④人口密度(denstiy),采用每平方公里占有的人数的对数来衡量;⑤能源结构(energy),采用煤炭消费与能源总量消费来衡量。⑥城镇化水平(city),以城镇人口占各市(州)人口比值来衡量。⑦外商投资水平(layout),用外商投资额与固定资产之比来衡量。本文主要变量描述性统计结果如表1所示。

三、实证分析

本文使用大湘西地区5个市(州)2013—2022年短面板数据,数据平稳性和协整关系均通过检验。

(一)基准回归

基准回归分析结果见表2。列(1)未加入控制变量和固定效应;列(2)未加入控制变量但加入了个体固定效应与年份固定效应;列(3)加入了控制变量但未加入固定效应;列(4)加入了控制变量以及个体固定效应与年份固定效应。列(1)~(4)的变量DIDit系数都显著为正,表明大湘西地区国家级承接产业转移示范区设立对低碳发展具有显著的正向影响。该结果有效验证了假设1。

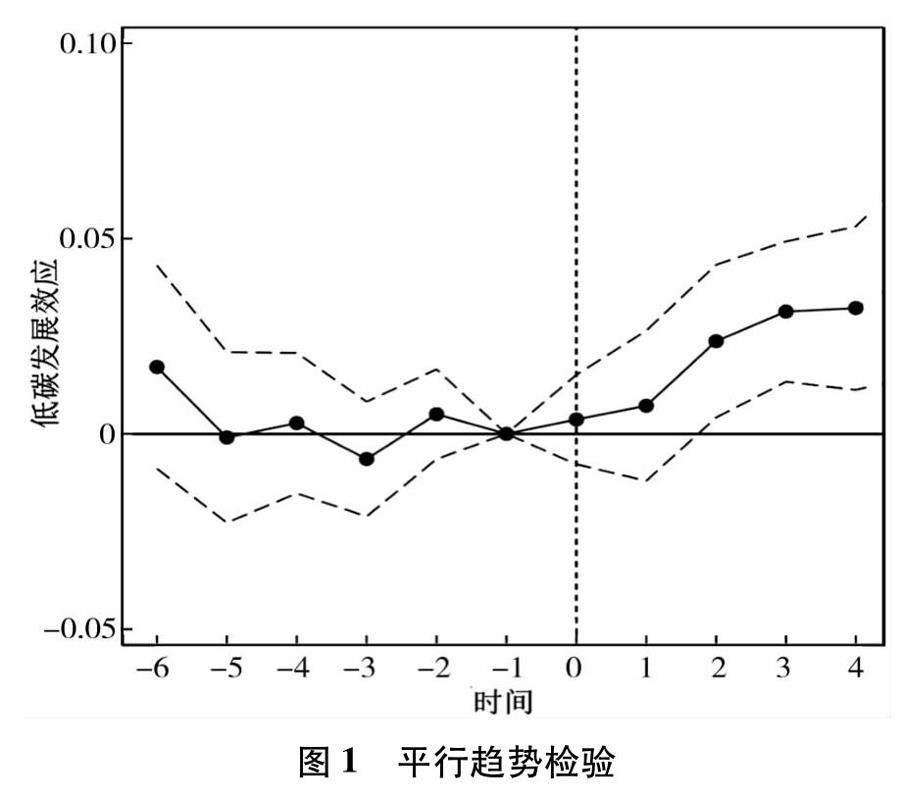

1.平行趋势检验

如图1所示,大湘西地区在实施政策前6年的数据汇总到-6期,将政策实施第4年的数据汇总到第4期,同时以政策实施年度2018年为基期,最终形成本文平行趋势图。由图1可知,大湘西地区在国家级承接产业转移示范区设立前,大湘西地区的承接地与非承接地表现的发展趋势一致,符合共同趋势假设,研究样本通过了平行趋势假设。

2.稳健性检验

为保障分析结果的可靠性,避免内生性结果产生不利影响,本文还进行了以下几项稳健性分析:(1)用PSM-DID对基准结果进行检验分析,发现不论是变换匹配方法还是控制变量都不会影响实证的显著性效果。(2)考虑政策的冲击滞后性,将变量滞后一期进行分析,发现检验结果仍然与表2一致。

四、机制检验

通过实证分析发现大湘西地区设立国家级承接产业转移示范区能够显著促进低碳发展。如何促进低碳发展,其作用机制是我们亟需揭示的内容。本文尝试从绿色技术创新投入和承接地政府对低碳发展的关注两个方面来进行探索。

绿色技术创新投入主要通过实用新型专利指标来衡量。承接地政府对低碳发展的关注通过数据挖掘的方法分析政府工作报告中的“碳、绿色、生态、环境”等相关词汇进行识别,根据词频来衡量政府关注的强度。

一是绿色技术创新的投入。表3的列(1)、(2)都是绿色技术投入促进低碳发展效应的结果。从前面的理论分析部分我们已初步得知,在国家级承接产业转移示范区设立后,转移至承接地的产业更加注重绿色技术创新的投入。绿色技术创新投入的增加,不仅有利于产业获取竞争优势,更有利于承接地低碳效应的实现。

二是承接地政府对低碳发展的关注。表3的列(3)、(4)都是承接地政府对低碳发展的关注促进低碳发展效应的结果。随着国家级承接产业转移示范区设立,政府将更加关注低碳发展。随着政府关注度的提高,政府对相关产业粗放型发展起到的约束性作用更大。

因此,通过表3的机制检验,不难发现,假说2与假说3都得到相应的验证。

五、研究结论与政策建议

绿色发展理念和“双碳”目标的提出,在于满足人们对美好生活的向往、促进社会发展。推进区域协调发展与低碳发展是国家长期战略性发展的需要。国家级承接产业转移示范区不仅是促进东中西部区域经济协调发展的尝试,更是促进区域产业绿色高质量发展的重要途径。本文基于上述背景,聚焦大湘西地区,验证产业转移在不同的地区,甚至在生态脆弱区是否仍然可以实现低碳发展。通过实证检验发现,国家级承接产业转移示范区有利于大湘西地区低碳发展。在此基础上,本文进一步探究其作用机制,发现国家级承接产业转移示范区所带来的低碳发展效应通过促进绿色技术创新投入和承接地政府对低碳发展的关注顺利实现。

鉴于此,本文提出以下三点政策建议:一是可以在中西部地区推广与普及国家级承接产业转移示范区。中西部地区应该根据自身区位特征与资源禀赋,合理优化承接产业转移。特别是在深化供给侧结构性改革和“双碳”目标的背景下,中西部地区要寻求发展比较优势,优化承接产业布局,梳理补链强链招商清单,形成具有特色的产业集群,从而助力资源优化发展,聚能低碳发展。二是加大对绿色技术创新投入的奖补政策,善于上云用数赋能。加快构建数据协同共享的产业数字化发展生态,向承接产业相关企业提供“免费上云、免费提速、免费享应用”服务,引导承接产业建设智能生产线、智能车间和智能工厂,让绿色技术朝着更加智能化的方向发展。三是政府应该顺应绿色发展趋势,时刻牢记“双碳”约束,在国家级承接产业转移示范区规划、建设过程中加强低碳发展宣传与监督,从而有效实现低碳可持续发展。

参考文献:

[1]丁凡琳.产业转移背景下的中国工业碳达峰路径思考[J].当代经济管理,2023,45(7):27-34.

[2]AKAMATSU K.Synthetic Dialectics of Industrial Development in Japan[J].Higher Commercial School of Nagoya,1937(15):179-210.

[3]VERNON R.Comprehensive Model-building in the Planning Process:The Case of the Less-developed Economies[J].The Economic Journal,1966,76(301):57-69.

[4]VENABLES A J.Equilibrium Locations of Vertically Linked Industries[J].International Economic Review,1996,37(2):341.

[5]FUJITA M,HU D P.Regional Disparity in China 1985—1994:The Effects of Globalization and Economic Liberalization[J].The Annals of Regional Science,2001,35(1):3-37.

[6]LU J Y,TAO Z G.Trends and Determinants of Chinas Industrial Agglomeration[J].Journal of Urban Economics,2009,65(2):167-180.

[7]ZHAO X L,YIN H T.Industrial Relocation and Energy Consumption:Evidence from China[J].Energy Policy,2011,39(5):2944-2956.

[8]杨亚平,周泳宏.成本上升、产业转移与结构升级:基于全国大中城市的实证研究[J].中国工业经济,2013(7):147-159.

[9]KIRKEGAARD J F.Offshoring, Outsourcing and Production Relocations—Labor Market Effects in the OECD and Developing Asia[J].The Singapore Economic Review,2008,53(3):371-418.

[10]王樹华,刘志彪.区际产业转移的发生机制:基于“推—拉”模型的分析[J].学海,2023(1):74-81.

[11]郑文光.连续空间视角下中国产业转移规律的研究[J].河北经贸大学学报,2023,44(3):63-77.

[12]韩军,孔令丞.产业转移能否促进创新绩效提升:基于创新要素流动视角[J].中国科技论坛,2023(4):73-81,141.

[13]崔新蕾,刘欢,白莹莹.承接产业转移与区域创新能力:基于国家级承接产业转移示范区的准自然实验[J].科技管理研究,2023,43(2):91-100.

[14]刘友金,尹延钊.“一带一路”沿线国家产业共生适配性与产业转移路径选择[J].经济地理,2023,43(9):101-110.

[15]王兵,於露瑾,杨雨石.碳排放约束下中国工业行业能源效率的测度与分解[J].金融研究,2013(10):128-141.

收稿日期: 2023-11-17

基金项目:湖南省社会科学成果评审委员会项目“双碳目标下大湘西地区承接产业转移路径与经济影响研究”(XSP24YBC306);湖南省社会科学成果评审委员会重点项目(XSP2023ZDI010)

作者简介:陈志刚,男,邵阳学院科技处教授,硕士研究生导师。

杨琴,女,邵阳学院经济与管理学院副教授,硕士研究生导师,博士。

周峥艳,女,邵阳学院科技处讲师。