十九世纪中期东亚书籍环流与阅读接受

摘 要:魏源《海国图志》是继林则徐《四洲志》后,在东亚地区具有较大影响力的地理类著作。魏源分别于1842年撰成《海国图志》50卷,1847年增扩为60卷,1852年又增补为100卷。该书首次于1845年由权大肯经陆路带回朝鲜,1851年由中国商船亥二号传入日本。之后日本翻刻本因简明易读又回流至朝鲜,同时日本再版的热潮又影响了中国对此书价值的重新认知。文章通过阅读史的研究方法,分析《海国图志》在19世纪中期中国士大夫阶层的有限传播、日本上层知识分子和下层武士的阅读接受、朝鲜实学派两班官员及中人的辗转传阅,并论述阅读活动对所在国进步思潮造成的影响。

关键词:魏源;《海国图志》;东亚书籍环流;阅读接受

中图分类号: B252;G256 文献标志码: A 文章编号:1672-1012(2024)01-0001-09

Book Circulation and Reading Reception in East Asia in the Mid-nineteenth Century: A Study of Wei Yuans Haiguotuzhi

WU Wenjie

(Advanced Institute for Confucian Studies, Shandong University, Jinan 250100, China)

Abstract:Wei Yuans Haiguotuzhi is a geographic work of great influence in East Asia after Lin Zexus Sizhouzhi. Wei Yuan wrote the 50-volume Haiguotuzhi in 1842, expanded it to 60 volumes in 1847, and supplemented it to 100 volumes in 1852. The book was first brought back to Korea in 1845 by Kwon Dae-keun by land, and then imported to Japan in 1851 by the Chinese merchant ship Ohi No. 2, after which the Japanese reprints were returned to Korea because of their simplicity and ease of reading, and at the same time, the reprinting craze in Japan influenced the Chinese re-recognition of the value in the book. Through the reading of history, the paper analyzes the limited dissemination of Haiguotuzhi among the Chinese scholarly class in the mid-nineteenth century, its reception by the Japanese upper intellectuals and lower samurai, and its circulation by the two classes of officials of the Joseon School of Realism and the zhongren, it goes further to discuss the impact of these reading activities on the progressive thinking of the countries in which they took place.

Key words:Wei Yuan; Haiguotuzhi; East Asian book circulation; reading reception

閱读史首要关心的问题便是什么人在读。随着近代西方工业文明对东方传统农业文明的冲击,一些开明士绅秉持“经世致用”的观点,开始将目光转向西方,关注西方地理风貌、宗教思想和生产方式,由此在中国、日本和朝鲜都汇聚了一批热衷于《海国图志》的稳定阅读群体。其次是读什么书、什么时候读、人为什么读书的问题。在19世纪中叶,近代东亚各国基于国内脆弱的手工业生产模式,无一例外都要面临机械化生产方式的选择问题。在“夷”强“夏”弱的现状下,不管这些国家是选择更加保守,还是转向开放,都极大地刺激着以《海国图志》为代表的启蒙书籍的市场需求。在此时代大背景下,认识世界、维新改良,成为一时的风尚。

在以往关于《海国图志》的出版传播研究中,多是中日比较研究,例如大谷敏夫、容应萸、君羊、李存朴、刘长庚、吴小玮、顾春、刘燕、李文明、刘勇等,谈及了《海国图志》对日本明治维新的促进作用。其中不乏新论,详述了因江户时代兰学的兴盛,相比外国地理知识,日本士人更加关注《筹海篇》中的御夷思想。但学界对《海国图志》在朝鲜的传播研究相对较少,胡志强、姜秀玉、杨舒雅等分析了该书在朝鲜的传播过程以及引发的进步思潮,认为由此奠定了后期经世派学者开化思想的基础。章晓强、戴秋娟《晚近时期东亚思想变革过程中的中国智慧——以魏源〈海国图志〉为中心的讨论》一文是从思想层面着重分析了《海国图志》对东亚地区的传播影响[1]。从前人研究成果可发现,《海国图志》在不同程度上促进了东亚三国士人全球视野的形成,共同点是以读者对书籍文本的接受而展开的。近年来,随着沈国威[2]497、张伯伟[3]提出书籍“环流”概念的兴起,学界逐步着重于东亚书籍的流通与阅读研究,讨论书籍在多向传播中引发的观念和文化变迁。因此,本文将《海国图志》放置于东亚书籍环流的视角下进行整体概观,进一步分析该书在中国传播受限的原因,并以东亚三国的读者群为中心,分析三国不同的接受特点,以及相互间造成的观念影响。

一、《海国图志》在中国的出版与阅读接受

《八千卷楼书目》《清史稿·艺文志》都将《海国图志》著录为史部地理类,作为介绍各国地理、人文风情的鸿篇巨制,其所征引的中外著作近百种。魏源在林则徐《四洲志》、历代史志、明以来岛志及当时各种夷图、夷语的基础上编撰《海国图志》50卷。卷1为《筹海篇》,卷2至卷49介绍世界各国地理、宗教、贸易、货币的概况,卷50为《洋炮图说》《西洋器艺杂述》。50卷本于1842年至1844年由古微堂出版,为木活字本,卷首刻有摆字工人姓名,为毗陵(今江苏常州)薛子瑜、杨承业。后在1847年,该书增扩为60卷,由古微堂雕版发行,1849年古微堂再次重刊。60卷本增加了关于西洋火器、战船、炮台、火药、地雷、望远镜的制造等内容。该书最终于1852年增补为100卷,仍由古微堂刊行,同年在广州亦有重刊。1853年古微堂再次重刊。100卷本在原有60卷本基础上,新增西、南洋诸国回教、天主教考,《地球天文合论》5卷等。从上述两次增补的内容来看,其多集中在西洋军事武备、宗教风俗等方面的知识。其实该书已不仅是一部地理类巨著,除本有的世界地理介绍外,还附加有火器、炮台的制造说明,此两项直接攸关国家的海防建设,贯穿了魏源“用夷制夷”的核心思想。

自宋代毕昇发明活字印刷术以来,除去明清官方组织活字排印的《太平御览》《古今图书集成》《武英殿聚珍版丛书》外,民间一般将活字印刷应用于家谱等时效性强、印刷量较小的出版物。从古微堂最初使用木活字发行到后来向刻本的转变,可以推测出书坊对《海国图志》的初始销量并未有充分把握,故而选择木活字印刷方式。但在60卷本与100卷本这样卷帙浩繁的情况下,书坊却选择雕版印刷的方式进行出版,显见其对《海国图志》的后期销量具有一定信心。

从当时部分经世派学者和官员对此书的评价,亦可管窥一二。朱琦《寄魏默深刺史》:“况闻兹书出,市贾纷雕镌。辇下诸要人,争买不计钱。”[4]14《海国图志》是魏源赠送给朱琦的,朱琦作为御史,以直言敢谏著称。魏源希望朱琦可以将此书代陈朝廷,借以整顿边防,然而此意却未能上达天听,引起重视。姚莹的《康輶纪行》中也有记载:“余数十年之所欲言、所欲究者,得默深此书,可以释然无憾矣!”[5]339同样,姚莹获得此书也是由魏源赠送。姚莹曾在台湾任兵备道一职,参加过抗英斗争,故对魏源所述制夷之策深表赞同。林昌彝对《海国图志》亦颇为欣赏,“余以邵阳魏源《海国图志》,配以图志于海国沿革,外夷地图及夷情夷务源委,我国议战、议款、議和,凡炮台之式,量天尺之制,铸炮、演炮及望远镜之法,皆博稽详考,殚见洽闻,议论明通,体用兼备。此为宇宙间不可少之书也”①。魏源与林昌彝相交甚深,故推知此书亦由魏源赠送。林昌彝作为林则徐族弟,在第一次鸦片战争期间,曾向林则徐献书平夷之策,并时刻关心海防建设。因此,林氏尤其关注西洋火炮,认为只有加强沿岸炮台建设,才能有效抵御外侮。张之洞同样认为《海国图志》是一部介绍西洋概况的重要著作,“近人若邵阳魏源,于道光之季,译外国各书、各新闻报为《海国图志》,是为中国知西政之始”[6]9744。陈善圻《重刊海国图志序》亦表明“书既成,吴中为之纸贵”[7]2237。

朱琦、姚莹与林昌彝皆为魏源好友,陈善圻则在清同治六年(1867)重刊《海国图志》,由此可推断《海国图志》在江南一带或魏源交友圈中的受欢迎程度。1847年《中国丛报》刊登了一篇有关《海国图志》的书评。这亦可表明该书由江南地区向沿海地区逐步传播,“我们从未在广州的各家书店听说过有这么一本书,我们唯一见过的副本,就是下面的评介所据以作出的那一套。它最初是上海的一位朋友弄到手的……它在北京和各省的政府高级官员中广泛发行,目的在于使他们在与外国人打交道时,能做到心中有数”[8]434-436。

实际上,《海国图志》亦非完书,部分学者在仔细校读后,仍发现有一些错讹。清代地理学家何秋涛指出“《海国图志》系魏源著。……但卷帙既繁,不免有疏舛之处,要当分别观之”[9]2911。冯桂芬同样罗列出该书所存在的4处讹误,“偶校数卷,即有此误,恐全帙尚不止此,又图中列天下万国,而旁注中国昼长昼短线,更无解于不知而作之讥矣”[10]19。郭嵩焘《书海国图志后》亦有论述“魏氏此书,征引浩繁,亦间有参差失实”[11]359。按照一般阅读规律,读者只有在认真阅读后才会发现文本中的讹误,这也从侧面反映出上述学者对此书的关注。

从上述材料分析,由于中国幅员辽阔,第一次鸦片战争的影响并未大范围波及多数中国民众,侵略战争只是对少数关注时事、秉持“经世致用”思想的士大夫阶层敲响了国家命运的警钟,部分高级官员也只是将《海国图志》当作对外交流的工作手册,阅读受众还未能进一步下移。此外,从日本节取《海国图志》的一部分进行翻刻的做法,亦可推测出《海国图志》原本篇幅巨大,客观上影响了该书的发行价格与阅读体验。总之,《海国图志》在当时的中国市场有相当的流通量,只是在庞大的人口基数下,显得有些微不足道,其结果也是“言之者谆谆,而听之者藐藐”。

自从1853年古微堂重刊100卷本后,直至1867年陈善圻在南海县(今广东佛山)重新刊印,1868年古微堂才再次重刊,之后光绪年间此书仍有多次重刊。康有为在光绪年间也有阅读该书的记录,“光绪五年,己卯,二十二岁”,“乃复阅《海国图志》《瀛环志略》等书,购地球图,渐收西学之书,为讲西学之基矣”[12]63。此时,洋务运动已经开展,各种介绍西方事物的书籍层出不穷。虽然《海国图志》存在较多讹误,已渐渐被其他书籍所替代,康有为却仍将其作为研究西学的入门之作。此外,从刊刻的时间线可以看出,在第二次鸦片战争前,约有7年的时间《海国图志》处于刊刻的空窗期,而同时期的日本正在大量翻刻,并成为一时的风潮。究其原因,陈善圻在《重刊海国图志序》中曾有明说,“遭洪逆之乱,版多焚毁,每欲重刊,而原书已不可得”[7]2237。魏源之子魏耆在《邵阳魏府君事略》也有记载:“癸丑(1853)二月,粤逆扰江南,陷省城,扬州继失守。……承平日久,人不知兵,合境汹沸。”[13]333当年,《海国图志》百卷本刚好完成二次重刊,之后14年间便再无刊刻,推知魏源及其后人应受战乱影响,迫使刻书事业停滞。

太平天国运动在席卷江南地区时,给原本高度发达的江南刻书业造成了毁灭性打击。战乱不仅对出版行业造成了广泛破坏,对《海国图志》的固有和潜在阅读群体也造成了极大的负面影响。日本学者吉田松阴《读筹海篇》也有说明,“然吾独疑此书之刻在道光二十七年,曾未三四年,广西民变,扰及八省,祸及十年,遂致北京殆不守,其所底止,未可知也。则清之所宜为虑,不在外夷而在内民也”②。战争的推进,使原本最有能力进行购书、最有自觉睁眼看世界的高素质阅读群体不得不转向关注自身安危和生活基本温饱的低层次需求。清咸丰八年(1858)兵部侍郎王茂荫曾上奏“臣所见有《海国图志》一书,计五十卷,……其书版在京,如蒙皇上许有可采,请敕重为刊印。使亲王大臣家置一编,并令宗室八旗,以是教,以是学,以知夷(虽)难御,而非竟无法之可御”[14]1049。清咸丰二年(1852),《海国图志》100卷本便已刊刻问世,直至咸丰八年(1858)王茂荫仍举荐50卷本,也可看出该书在士林中影响的局限性。然而,此次献书并未引起清廷重视,当时的清政府也只是忙于平叛内乱,未能顾及华夷之变、维新改良的时代任务。之前的众多研究,对《海国图志》在中国遇冷原因大多归结为清朝统治阶层的守旧愚昧,却很少分析太平天国运动对中国启蒙进程的巨大影响。

19世纪40至60年代,《海国图志》仅在中国部分区域进行出版流通,阅读受众集中在一些开明士大夫和部分高级官员群体中,并对后期洋务运动“自强”“中体西用”思想的提出产生了直接影响,但当时却未能在全社会引发集体共鸣。从这可以感受到当时社会阶层之间的裂隙与鸿沟。正如左宗棠在清光绪元年(1875)重刊《海国图志序》中所述:“书成,魏子殁廿余载,事局如故。”[7]2236田梓材《读魏默深先生海国图志》则比较了该书在中日两国影响的不同,“彼日本二十余年以前,几致衰弱而难振,故《海国图志》于泰西各国甚不敢忽,而于日本若忽之者,诚以其不足自雄耳。然而日本虽小,而奋励以图,一切步武泰西,竟俨然为中国之一大敌。而中国因循颓废,块然如巨人之病痱,非徒日无起色,而凌逼迭见,已岌岌乎其可虞矣!此吾所以读默深先生之书而不禁慨然也”[15]152。田梓材形象地描述了中国面对农业文明向工业文明转型时的迟滞与彷徨。另外,日本学者盐谷世弘也曾慨叹:“呜呼!忠智之士,忧国著书,其君不用,反而资之他邦,吾固不独为默生悲,抑且为清主悲也夫!”③在第二次鸦片战争前,面对数千年未有之大变局,中国不管是出于内部战乱还是顽固守旧原因,可谓失去了走进近代文明、取得发展先机的20年。

二、《海国图志》在日本的再版与阅读接受

三部《海国图志》60卷本,最早在1851年由中国商船亥二号带入长崎。由于书中有介绍天主教的文字,根据幕府《天保镇压西学令》规定,这类书需交由长崎奉行所处理[16]。被查抄的《海国图志》上交到幕府所在地江户,政府的御文库和学问所各征用一部,另一部被老中牧野忠雄买去。1852年,该书又由子二号船传入一部,为长崎会所保管[17]。在1853年美国黑船叩关后,于1854年由寅一号船带入十五部时,该书才被批准进口,即可正式在书籍市场销售。少量的《海国图志》进入日本后,在黑船事件的影响下,加之岛国固有的危机意识,日本读者对了解西方兵备武器的书籍产生了迫切需求。1851年至1852年期间,该书售价是130目;到了1854年,该书涨价至180目;1859年价格更提高至430目[18]27。

姚斯曾指出,接受美学的核心是从受众出发,从接受出发,并强调读者或者阅读行为在阐释文本问题上的作用[19]译者前言2。因此,许多日本书坊为迎合日本民众的阅读需求,解决书籍进口的不足,对《海国图志》原文本进行了一定的删取与改造,陆续出版了各种翻刻本、训点本、日文译本。原书篇幅过大,客观上不利于大范围传播和读者快速浏览,所以日本书商对《海国图志》的翻刻是有选择性的。

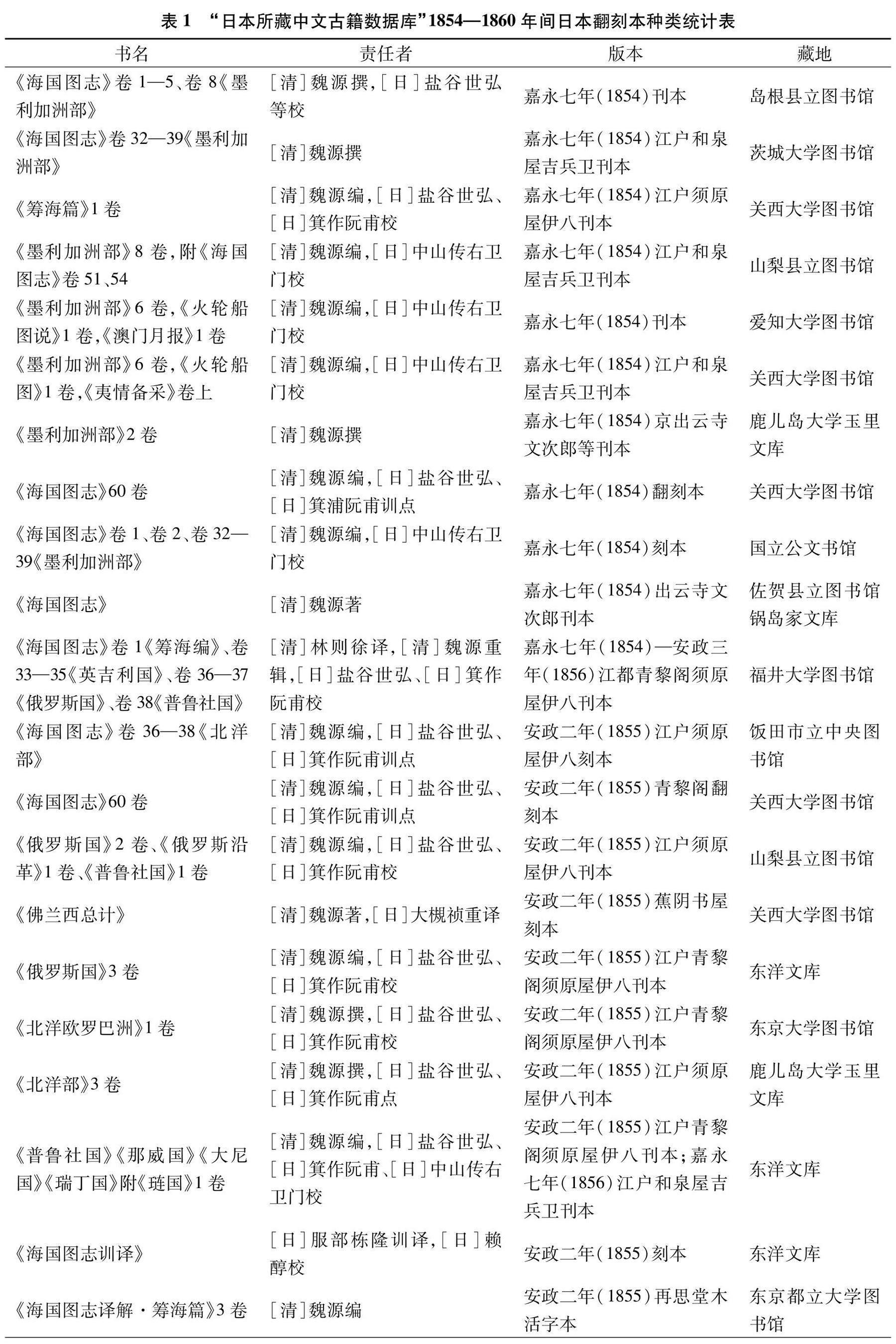

据统计(见表1),仅在日本嘉永七年(1854),便有10种翻刻本,多是盐谷世弘、箕作阮甫校。江户须原屋伊八刊本《海国图志·筹海篇》1卷,中山传右卫门校、江户和泉屋吉兵卫刊本《海国图志·墨利加洲部》8卷。此外,还有专门节取介绍英吉利、俄罗斯、印度等国的翻刻本。后在1855年至1857年间,翻刻本多达15种,直至1857年后翻刻热潮才退去。

除地理知识外,日本读者另一个关注热点便是在海防火器方面,这与日本当时的国家安全切实相关。杉木达在《美理哥总记和解跋》中说:“近时我邦亦有海警,……若夫西班雅之夺吕宋,英夷之侵满清,是前车之覆,后车不可以不戒焉。然則此书当今最为有用矣。”[20]卷末这反映出日本读者对传统欧美强国与周边国家战略态势的关注。盐谷世弘在日本嘉永七年(1854)刊本《翻刊海国图志序》中便指出,“此编原欧人之撰,采实传信,而精华乃在筹海、筹夷、战舰、火攻诸篇。……名为地理,实武备大典”④。事实上,早在1744年至1852年间,日本学者根据荷兰语书籍译述的各类“兰书”有480种;从1645年到1853年日本开国为止,日本国内出版的世界地理类书籍(含地图)有338种[21]。所以,书坊专门对《海国图志》中的《夷情备采》《火轮船图说》《西洋炮台图说》《仿造西洋火药法》《攻船水雷图说》等篇目进行了系统翻刻。赖醇在《海国图志训译序》中说:“清魏默深《海国图志》六十卷,纂述赅博,择取而用之,其于海卫边备,必有裨益者矣。……且示其所抄出翻译者,系炮台、火器、铳药等诸篇。……而后陆续加译及全部,使海内尽得观之。”⑤赖醇翻译了全书,尤其着重于海防武备,旨在为各藩下级武士开阔眼界。学者南洋梯谦在《海国图志筹海篇详解序》中亦有说明:“近岁清国濒海患,夷兵入寇。魏氏因述御夷之术,自谓出韬略之右,余以其言为过惰难信。既而阅之,……始信于魏氏之言不诬也。”⑥可见日本学者对中英鸦片战争的关注,南洋梯谦之前一度认为魏源所述御夷之策不可信,但在仔细阅读《海国图志》后,最终改变了自己的看法,认为该书是“武夫必读之书也,当博施以为国家之用”⑦。

戴联斌《从书籍史到阅读史》曾有论述:“一个文本之所以能够存在,就是因为有读者赋予它意义。文本只有借助读者才能获得意义;读者变了,文本及其意义也就变了。”[22]75《海国图志》在日本共有两大阅读群体:一是接受儒学教育的上层知识精英和决策者,佐久间象山、横井小楠、桥本左内、吉田松阴是其代表人物。他们所阅读的翻刻本多由儒学家或兰学家出版,如兰学学者箕作阮甫,目的是为准确认识世界、定位自己。二是中下层武士、低层官吏,他们所阅读的主要为更贴近底层大众的日文译本,出版商多出自儒学家、兰学家及一部分尊王攘夷的拥护者。通译刊行目的是了解西方船舰武器,倡导藩与藩之间联合御敌[23]。通过上述分析,能推断出出版商与读者群之间的相互作用力建构了一种出版与阅读之间的良性互动关系,二者共同促使《海国图志》实现其文本价值,推动社会走向文明开化。

魏源可能也未曾想到,自己原本面向中国受众创作的文本,竟在日本大受欢迎。就如,佐久间象山出身于下级武士家庭,在《海国图志》未传入日本前,便特别重视日本海防,曾于1842年上书《海防八策》。1854年,他因鼓励学生吉田松阴偷渡美国而受牵连入狱,在狱中写下了《省警录》,其中有读到《海国图志》的感慨:“呜呼!予与魏,各生异域,不相识姓名,感时著言,同在是岁,而其所见亦有暗合者,一何奇也,真可谓海外同志矣!”⑧借由书籍文本传递的信息,使得分隔千里的佐久间象山与魏源产生了见字如面的高级阅读体验,实际上反映了二者制夷主张的不谋而合,为其之后“和魂洋才”说的提出奠定了思想根基。

佐久间象山一方面是魏源“以夷制夷”思想的暗合者,另一方面,他的反应也符合姚斯(Hans Robert Jauss)所提出的接受美学的核心概念“期待视野”,即阅读一部作品时,读者的阅读经验、思想观念、道德情操、审美趣味所构成的思维定式或先在结构,决定读者接受能否实现,效果如何。佐久间象山在阅读《海国图志》之前,便特别关注日本海防问题,也有自身的独特见解,实际已具有某种潜在的理解结构和知识框架,之后又将这种“期待视野”带入《海国图志》的阅读过程中,与魏源产生了惺惺相惜之感。这次阅读跨越了时间与空间的隔阂,造就了读者与作者在情感上的共鸣。

三、《海国图志》在朝鲜的流传与阅读接受

第一次鸦片战争后,中国战败的消息传至朝鲜,亦对朝鲜的士大夫阶层造成了不小的震动,而朝鲜国王却进一步加强了锁国政策。在严禁汉译西学书与镇压天主教的封闭社会里,“赴京使行”是朝鲜王朝获取外界信息的唯一沟通渠道,朝鲜仍旧于1845年按惯例派遣使臣前往中国,所以奏请兼谢恩冬至副使权大肯最早把魏源所编《海国图志》带回朝鲜[24]351。现今检索“韩国古籍综合目录系统”,韩国现存《海国图志》最早有清道光二十四年(1844)古微堂活字本,推测此本是由权大肯带回并留存至今。此外,朝鲜半岛地区作为中日两国文化交流的汇合地带,现存不仅有众多的中国刻本,也有一些日本删取翻刻的和刻本,主要为日本嘉永七年(1854)翻刻本《筹海篇》。魏源《筹海篇》所主张的“自守之策”“攻夷之策”“款夷之策”,指面临外夷入侵时可以随之应对的三种策略。魏源认为在巩固海防的基础上,再选择战与和,具体从近海、内河火器作战出发,提出自身见解。此外,魏源强调夷人注重商业贸易,可据此寻求各国调停进行外交斡旋,运用经济和外交手段,达到“以夷款夷”的目的,从而实现本国利益的最大化。显而易见,中、日、朝三国作为东亚沿海国家,无一例外都面临着欧美海洋强国对自身海防安全构成的严重威胁,故对《筹海篇》中的御夷之策格外重视与关注。

朝鲜王朝时期,社会大致分为四种阶层:首先最高阶层是两班官员,一般分属于文、武两班,是高级官僚群体的代名词;其次是中人,一般指中下级官僚,基本承担技术性职务,多为医官、译官、算官等;再者是常民,又称为良人,通常指佃户、商人、手工业者;最底层是贱民,又称奴婢,承担各种杂役,没有人身自由。上述四种阶层在朝鲜社会中已基本固化,阶级跃迁的可能性很小,所以有能力学习掌握知识的主要集中在两班和中人阶层。因此,《海国图志》在朝鲜的阅读受众主要集中在实学派两班官员及中人,国王也有阅读的记录。许传的诗文集《性斋集》曾记载:“《海国图志》五十篇,清内阁中书魏源所辑也。咸丰中,洋夷为患于中国,连年不解。源作计入洋中诸国,采其地方大小、山川险夷、道路远近、风教善恶、器械精粗甚悉且详,乃归而为此书,可谓为天下万世长远虑也,非豪杰之士能之乎?史野权尚书(大肯)以使事至燕京,得此书而还。宪庙闻之,遂命进览,以御笔题其函而还之。圣人之有意于治者,正如是矣。”[25]336由此可见,《海国图志》应当在士人群体中有一定程度传阅,才导致朝鲜国王有所耳闻,并要求进呈御览。

实学派官员、学者主张实用之学,推动社会改革,反对空谈,反对程朱理学,并强调创新的重要性。在近代工业文明的冲击下,实学派文人求新求变,而《海国图志》的出版正符合其了解世界的迫切阅读需求,他们成为朝鲜走向近代化的領潮人。1850年前后,朝鲜考古学者、金石学家金正喜曾跟随父亲金鲁敬访问过燕京,在燕京滞留期间与翁方纲、阮元等学者互相交流[26]121。金氏回到朝鲜后曾多次强调《海国图志》是朝鲜有识之士必读之书。而同时期的《瀛环志略》同样深受朝鲜开明士大夫与学者的追捧。朝鲜后期实学派代表人物李圭景,在《五洲衍文长笺散稿》中详细地介绍了从中国传入朝鲜的书籍[27],“中原近日出奇书甚多,而来于我东者亦夥,如《海国图志》数十册、《阮氏全书》一百册、《瀛环志略》十余册、《寿山阁丛书》一百二十册……此皆海内奇书也”⑨。由此可以观察到当时中国关于世界史地之书东传朝鲜的盛况。

朴珪寿是朝鲜开化思想的奠基人,分别于清咸丰十一年(1861)、同治十一年(1872)作为问安副使与谢恩正史出使中国,目睹了鸦片战争以来清王朝武备松弛的状况,认同清廷开展的洋务运动,喜闻西方新学,在魏源和冯桂芬等人影响下首先提出“东道西器”论[28],并将自己阅读过的《海国图志》一书传授给了金玉均、金允植等门人。另外,为落实魏源“以夷制夷”的核心思想,金允植尤其关注《海国图志》所提出的海防策略,积极建议“今宜广求良工及有巧思之人,制造大炮、滑车、绞架及扛铳、抬炮、水雷车等之类,按图仿造,无不成之理。但选京营兵,分置沿海要害……皆筑炮台起沙城,以地平勾股之法精审炮路,严其守备,若无事以待之其外,乡募一切罢遣,庶可为省费息扰之一端欤”[29]134-135。并极力主张朝鲜沿岸广设炮台,以此维护国家海防安全。

中人出身的译官吴庆锡,曾于清咸丰三年(1853)至光绪元年(1875)先后13次随朝贡使团前往中国,其间与中国经世派文人广泛交游,萌生了开化改良的进步思想。吴庆锡之子吴世昌曾回忆,吴庆锡从中国回国时,总是携带各种新书。吴庆锡把带回朝鲜的《海国图志》等汉译西欧书籍转给了同为中人出身的医生刘鸿基阅读,后二人又将此书赠给金玉均[30]55。1869年以后,朴珪寿、吴庆锡和刘鸿基开始向汉城北村的两班子弟传授《海国图志》等“新书”及他们的经世主张,由此孕育了开化派,如金玉均、朴泳孝、洪英植、徐光范、徐载弼、俞吉濬等人即为代表人物[17]146,为朝鲜后期开明派的壮大,开化党的组建,“甲申政变”的发动,奠定了前期思想基础。

从上述阅读记录中,可以发现《海国图志》在朝鲜主要通过亲朋相互推荐、门生辗转传阅,盘桓在开化派官员与学者群体中,未能下沉至常民与贱民阶层,仍有较大的局限性。

四、余论

东亚三国对《海国图志》的不同接受,似乎也暗合了近代三国的不同命运。作为曾经流行于近代东亚地区的书籍,该书的异域出版与阅读受众既各有特色,又有相似之处。书商扩大了《海国图志》在地域上的影响,出版商改良了该书的阅读体验,读者群作为书籍生产与流通的核心要素,延展了该书的文本内涵。纵观《海国图志》的书籍环流历程,中国是环流的起点,而后该书先后东传至朝鲜、日本。此后,日本对该书删节改造后的翻刻本,相较原书的鸿篇巨制,更便于受众传播,进而和刻本又西流至朝鲜。同时,日本对《海国图志》再版的热潮,又影响到该书在中国光绪年间的持续翻刻。最终以《海国图志》为代表的书籍在东亚地区的传播流动,构成了一个知识环流的生态系统。

尽管《海国图志》的文本中仍旧充斥着“夷”的观念,依然秉持着华夏居于正统地位的固有思想,未能贯彻近代外交各国平等的理念,“师夷长技”也只停留在器物阶段,未能深入制度、文化层面,但其仍然在日本、朝鲜流行。当然,这也符合当时读者的阅读语境,便于其接受,可以说是依托“旧文本”传播“新思想”,逐步引导读者开放眼界,走向近代文明。在如今倡导建立东亚文化共同体的时代背景下,《海国图志》无疑是近代东亚三国书籍出版交流的生动例证。

参考文献:

[1]章晓强,戴秋娟.晚近时期东亚思想变革过程中的中国智慧:以魏源《海国图志》为中心的讨论[J].现代交际,2022(6):66-75,123.

[2]沈国威.跋[M]//日本关西大学文化交涉学教育研究中心,出版博物馆.印刷出版与知识环流十六世纪以后的东亚.上海:上海人民出版社,2011.

[3]张伯伟.书籍环流与东亚诗学:以《清脾录》为例[J].中国社会科学,2014(2):164-184,207-208.

[4]朱琦.怡志堂诗初:卷4[M].咸丰七年刻本.

[5]姚莹著,施培毅、徐寿凯点校.康〖XC补字2.tif;%90%90〗纪行 东槎纪略[M].合肥:黄山书社,2014.

[6]张之洞著,苑书义、孙华峰、李秉新主编.张之洞全集:第11册[M].石家庄:河北人民出版社,1998.

[7]魏源著,魏源全集编辑委员会编.湖湘文库(甲编) 魏源全集:第7册[M].长沙:岳麓书社,2011.

[8]广东省文史研究馆.鸦片战争与林则徐史料选译[M].广州:广东人民出版社,1986.

[9]何秋涛.考订海国图志叙[M]//徐世昌.清儒学案:第4册.北京:中国书店,2013.〖ZK)〗

[10]冯桂芬.显志堂稿:卷12[M].光绪二年校邠庐刻本.

[11]郭嵩焘撰,梁小进主编.郭嵩焘全集:第14册[M].长沙:岳麓书社,2018.

[12]康有为撰,姜义华、张荣华编校.康有为全集:第5集[M].北京:中国人民大学出版社,2007.

[13]魏源著,魏源全集编辑委员会编.湖湘文库(甲编) 魏源全集:第14册[M].长沙:岳麓书社,2011.

[14]王茂荫.治法治人之本在明德养气折[M]//贾桢等编,中华书局编辑部整理.筹办夷务始末(咸丰朝):卷28.北京:中华书局,1979.

[15]田梓材.读魏默深先生海国图志[M]//江标.沅湘通艺录:卷5.长沙:岳麓书社,2011.

[16]刘燕.《海国图志》在中日两国的传播及影响之比较[J].邵阳学院学报(社会科学版),2017,16(5):24-29.

[17]刘勇.《海国图志》研究[D].揚州:扬州大学,2015.

[18]王晓秋.近代中日文化交流史[M].北京:中华书局,2000.

[19]H.R.姚斯,R.C.霍拉勃.接受美学与接受理论[M].周宁,金元浦,译.沈阳:辽宁人民出版社,1987.

[20]杉木达.美理哥国总记和解跋[M]//魏源辑,正木笃和解.美理哥国总记和解.日本嘉永七年刻本.

[21]赵德宇.日本“江户锁国论”质疑[J].南开学报,2001(4):49-56.

[22]戴联斌.从书籍史到阅读史:阅读史研究理论与方法[M].北京:新星出版社,2017.

[23]顾春.《海国图志》与日本[J].河北民族师范学院学报,2017,37(3):45-54.

[24]朴文一,金龟春.中国古代文化对朝鲜和日本的影响[M].牡丹江:黑龙江朝鲜民族出版社,1999.

[25]许传.性斋先生文集:卷16[M].朝鲜高宗二十七年刻本.

[26]中国朝鲜史研究会,延边大学朝鲜·韩国历史研究所.朝鲜韩国历史研究:第12辑[M].延吉:延边大学出版社,2012.

[27]杨舒雅.《海国图志》在中国和朝鲜之传播的比较研究[D].延吉:延边大学,2018.

[28]朱明爱.朝鲜开化思想诠论:以稳健开化派为主的探索[J].山东大学学报(哲学社会科学版),2011(5):107-112.

[29]金允植.云养集:卷12[M].1914年朝鲜刻本.

[30]赵景达.近代朝鲜与日本[M].李濯凡,译.北京:新星出版社,2019.

收稿日期: 2023-10-01

基金项目:国家社会科学基金重大招标项目“加拿大不列颠哥伦比亚大学图书馆汉籍调查编目、珍本复制与整理研究”(19ZDA287)

作者简介:武文杰,男,山东大学儒学高等研究院博士研究生。

①见林昌彝《砚桂绪录》,转引自黄丽镛《魏源年谱》,湖南人民出版社1985年出版,第236页。

②见吉田松阴《读筹海篇》,转引自黄丽镛《魏源年谱》,湖南人民出版社1985年出版,第251页。

③见盐谷世弘《翻刊海国图志序》,转引自夏剑钦、熊焰《魏源研究著作述要》,湖南大学出版社2009年出版,第164页。

④见盐谷世弘《翻刊海国图志序》,转引自夏剑钦、熊焰《魏源研究著作述要》,湖南大学出版社2009年出版,第164页。

⑤见赖醇《海国图志训译序》,转引自章开沅《实斋笔记》,陕西人民出版社2008年出版,第196页。

⑥⑦见南洋梯谦《海国图志筹海篇详解序》,转引自夏剑钦、熊焰《魏源研究著作述要》,湖南大学出版社2009年出版,第165页。

⑧见佐久间象山《省警录》,转引自王晓秋《近代中日启示录》,北京出版社1987年出版,第35页。

⑨见李圭景《中原新出奇书辩证说》,转引自朴文一、金龟春《中国古代文化对朝鲜和日本的影响》,黑龙江朝鲜民族出版社1999年出版,第351页。