医学生视角下器官捐献伦理问题的比较研究

——以徐州医科大学为例

张诗婧,王远旭,谢修利

(1.徐州医科大学第二临床医学院,江苏 徐州 221004;2.徐州医科大学马克思主义学院,江苏 徐州 221004;3.徐州医科大学药学院,江苏 徐州 221004)

器官移植是一项拯救终末期器官功能衰竭患者生命的先 进且成熟的医学科学技术,但当前全球器官移植工作面临的主要挑战是器官供需严重失衡[1]。据了解,目前我国器官捐赠事业仍处于初级阶段。国际器官捐献与移植注册数据显示[2],2020年,西班牙每百万人口器官捐献率(PMP) 为37.97,美国为38.03,且器官移植总数居全球首位[3]。截至2020 年,我国PMP仅为3.60,与我国人口基数庞大这一现状并不匹配,巨大的器官需求缺口依然是我国面临的难题。医学生思想活跃并受医学知识熏陶,其对于器官捐献的认知、态度及意愿极大地影响了我国未来器官捐献事业发展。因此,本项目以徐州医科大学为例,抽样调查在校医学生对器官捐献的认知、态度及意愿,比较不同年级医学生对器官移植的认识,针对性地提出提高我国器官捐献率的措施。同时,从伦理学视角解释器官捐献现状受传统思想冲击的原因,引导医学生正确认识器官捐献,增强医学生社会责任感。

1 资料与方法

1.1 一般资料

通过问卷星自制调查问卷,采用分层随机抽样法于2023年6—9 月调查徐州医科大学在校本科生、研究生共504 人。样本纳入标准为自愿参与,排除标准为有严重躯体疾病。共发放问卷510 份,回收有效问卷504 份,有效回收率为98.82%。

1.2 方法

(1)一般资料问卷:为自编问卷,内容包括人口学资料,如性别、民族、专业、年级、是否学习过医学伦理学课程等。(2)器官捐献认知量表:为自制量表,包括器官捐献认知、态度及意愿3 个分量表。其中,器官捐献认知量表共4 个题目,有不了解、了解、清楚3 个选项,采用赋分制,得分越高医学生对器官捐献的态度越积极。3 个量表总体内部一致性较好。

1.3 观察指标

(1)医学生一般情况;(2)医学生对器官捐献的认知、态度及意愿;(3)医学生不愿意捐献器官的原因;(4)学习医学伦理学课程对器官捐献认知、态度及意愿的影响。

1.4 统计学方法

采用SPSS 25.0 统计学软件对数据进行统计分析,器官捐献认知量表得分分析采用独立样本t 检验、单因素方差分析,器官捐献态度量表数据进行正确率统计,器官捐献意愿量表数据采用χ2检验。双侧检验,P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 研究对象一般资料

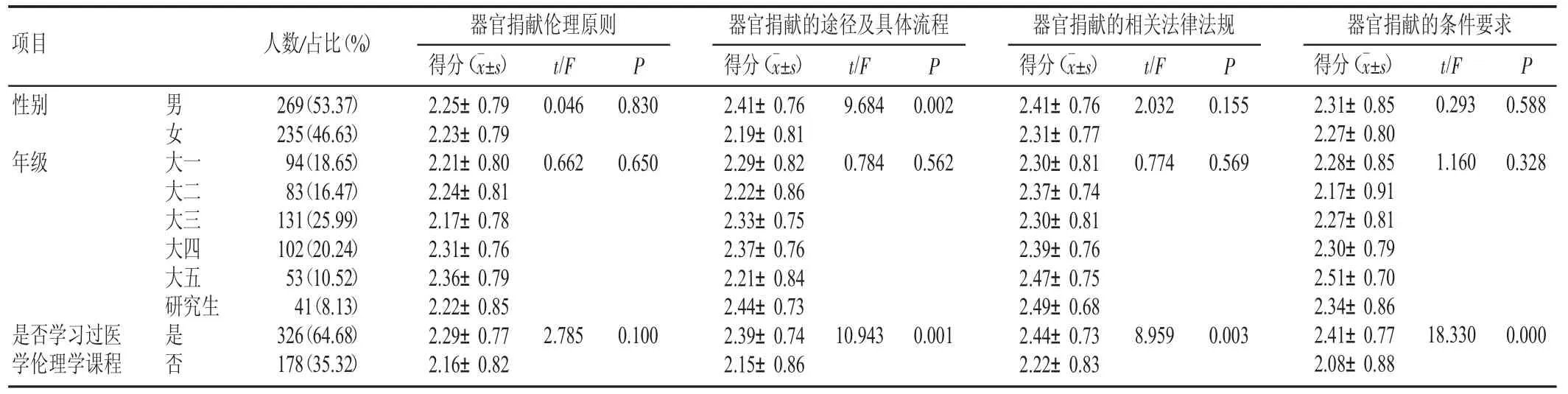

504 名医学生中,男269 人(53.37%),学习过医学伦理学课程的326 人(64.68%),具体见表1。

表1 医学生器官捐献认知量表得分及影响因素分析Table 1 Score and influencing factors analysis of the Organ Donation Cognitive Scale for medical students

2.2 不同年级医学生器官捐献认知现状

医学生对器官捐献的认知总体处于中等水平,各题目平均得分均在2 分以上,其中,大一学生器官捐献认知量表平均得分为(2.27±0.82)分,大二学生为(2.25±0.83)分,大三学生为(2.27±0.79)分,大四学生为(2.34±0.77)分,大五学生为(2.48±0.77)分,研究生为(2.37±0.78)分。以年级为变量进行分析,医学生4 道题得分比较差异无统计学意义(均P>0.05)。以是否学习过医学伦理学课程为变量进行分析,医学生4 道题中有3道题得分比较差异有统计学意义(P<0.05)。因此,是否学习过医学伦理学课程是影响医学生器官捐献认知的重要因素(见表1)。

2.3 不同年级医学生对器官捐献理论及伦理原则的掌握情况

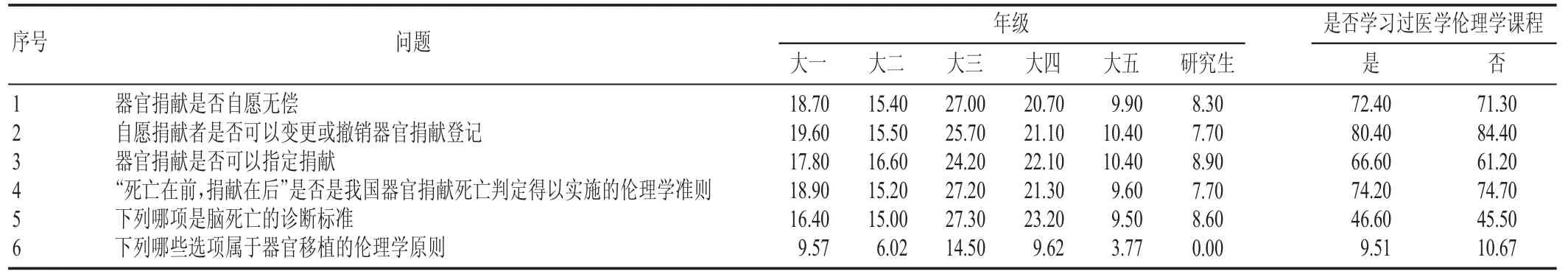

各年级医学生对器官捐献相关知识的掌握程度普遍较低,其中问题6 的正确率最低,各年级均在15%以下。比较不同年级医学生知识掌握程度,大三学生(24.32%)>大四学生(19.67%)>大一学生(16.83%)>大二学生(13.96%)>大五学生(8.93%)>研究生(6.87%)。学习过医学伦理学课程的医学生正确率与未学习过医学伦理学课程的学生相比差异不大,除问题5 及问题6 外,其余4 题回答情况均较好,见表2。

表2 不同年级医学生器官捐献理论及伦理原则相关问题的正确率(%)Table 2 The accuracy rate of organ donation theory and ethical principles among medical students of different grades(%)

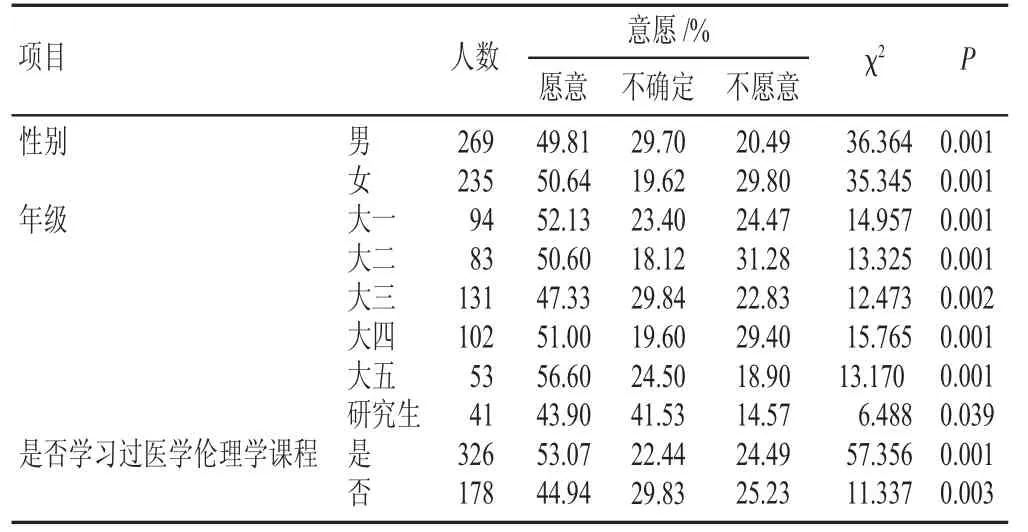

2.4 不同年级医学生器官捐献意愿比较

愿意捐献器官的医学生共253 人(50.20%),除研究生捐献意愿相对较弱外,其余年级医学生捐献意愿差异不大。学习过医学伦理学课程的医学生捐献意愿较未学习过医学伦理学课程的医学生强。性别、年级、是否学习过医学伦理学课程对医学生器官捐献意愿有显著影响(P<0.05),见表3。据统计,医学生认为影响器官捐献意愿的因素主要是:身体发肤受之父母,遗体神圣不可侵犯(27.20%);捐献后未得到相应的救助、补偿、奖励(24.40%);不了解器官捐献流程及方式(23.20%)。

表3 医学生器官捐赠意愿比较Table 3 Comparison of organ donation intentions among medical students

3 讨论

3.1 医学生器官捐献认知、态度及意愿总体水平偏低

研究结果表明,医学生器官捐献认知、态度及意愿处于中等偏下水平。

(1)器官捐献认知及态度。大部分医学生对器官捐献有一定认识,器官捐献认知量表各题目得分均在2 分以上,但涉及器官捐献知识、流程、伦理原则、法律法规时,正确率显著下降。除大三、大四学生外,其余年级医学生器官捐献理论及伦理原则相关问题的正确率均在20%以下,明显低于对温州医科大学[4]的调查结果。虽然学习过医学伦理学课程的学生正确率高于未学习过医学伦理学课程的学生,但整体仍处于较低水平。提示学校虽然开设了医学伦理学相关课程,但器官捐献方面的教育仍然欠缺,应予以重视,加大器官捐献相关知识普及力度。

(2)器官捐献意愿。本科生及研究生器官捐献意愿在50%左右,高于江苏地区21~30 岁群众的捐献意愿(40.9%)[5]。学习过医学伦理学课程的学生更倾向于器官捐献,原因主要是学习该课程后学生对伦理学及器官捐献相关知识了解得更多。这一现象也从侧面反映出涉及器官捐献知识的人文课程对医学生器官捐献态度、意愿会产生影响,增设相关教学内容、优化教学模式迫在眉睫。

3.2 医学伦理学课程设计影响大学生器官捐献意愿

本次调查中,徐州医科大学医学生愿意捐献器官的比例为50.20%,低于刘启贤等[6-7]对合肥市、苏州市的研究结果,这可能与地区经济水平、宣传力度不同等有关。除研究生外,大一至大五5 个年级学生器官捐献意愿差异不大,表明器官捐献意愿与年级的相关性较小。学习过医学伦理学课程的学生,愿意捐献器官的比例(53.01%)高于未学习过医学伦理学课程的学生(44.94%),原因可能与该校对脑死亡、器官捐献相关知识的培训不足有关。已有研究显示,医学院校是否开展心理学、伦理学等医学人文教育对医学生器官捐献意愿有较大影响。因此,如何有针对性地提升医学生器官捐献伦理学知识水平成为急需解决的问题。

3.3 传统观念是大学生不愿捐献器官的主要原因

在不愿捐献器官的原因中,选择“身体发肤受之父母,遗体神圣不可侵犯”的占比最高(27.20%)。受儒家、佛教、道教思想影响,入土为安是大多数国人的愿望。人的毛发、皮肤不可损毁,更何况剖开胸腔、腹腔取出器官捐给陌生人[8]。而这种思想也严重阻碍了我国器官捐献工作的开展。“身体发肤,受之父母”出自《孝经》,《孝经》成书的年代尚无器官捐献,其虽具有跨时代的指导意义,但却未考虑新时代的现实背景。翻阅《孝经》一书可发现,这句话的全句是“身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也”。意思是身体是父母给的,不能随意毁伤身体,这是孝道的开始。而其后亦有一句“立身行道,扬人于后世,以显父母,孝之终也”。意思是修行自身、奉行道义,给后世留下美名,以彰显父母,这是孝的终点。器官捐献是指自然人生前自愿表示在死亡后由其执行人将遗体的全部或部分器官捐献给医学科学事业,或生前未表示是否愿意捐献的自然人死亡后,由其直系亲属将其遗体的全部或部分捐献给医学科学事业的行为。“不敢毁伤”是反对自杀及自残等一系列不爱惜身体的行为,而器官捐献是在志愿者死亡后才进行的,是这个人心有大爱,愿意回报社会的证明,恰恰是“孝之终也”的体现。从古至今,传统伦理学从来都不阻碍救人。古有孟子“舍生取义”、庄子“生死聚散”,今以“善行”“大爱”作为器官捐献的宣传标语,皆是对生命的尊重。因此,基于生命伦理学[9]实行器官捐献这一制度并不是对传统伦理学的违背。

3.4 器官捐献伦理意识缺失是大学生不愿捐献器官的次要原因

对于不愿捐献器官的原因,占比第二(24.4%)的是“捐献后未得到相应的救助、补偿、奖励”。器官捐献有知情同意、公正、患者利益至上、保密、尊重和保护供者等多项伦理原则,其中患者利益至上原则指患者健康利益至上,当患者的健康利益与其他利益冲突时,首先考虑患者的健康利益。我国器官捐献制度遵循无偿原则,虽并不排斥捐献者家属接受来自社会的人道慰问和困难救助,但器官捐献始终是一项公益事业。医学生担忧的“捐献后未得到相应的救助、补偿、奖励”,归根结底是对器官捐献相关法规、流程及原则的不了解。加强大学生器官捐献伦理教育,丰富其器官捐献知识,如了解红十字会对器官捐献供受双方的人道救助制度等,可使其明白器官捐献的本质,打消对捐献后救助、补偿或奖励等方面的顾虑。

3.5 提高器官捐献认知水平、增强器官捐献意愿的策略

(1)增加器官捐献相关教学内容,优化医学伦理学教学模式。医学生获取器官捐献相关知识的主要途径是课堂教学。笔者所在学校医学伦理学课程多为大班联合教学,一堂课平均容纳100 多名学生。由于人数太多,教师无暇兼顾每个学生,学生对课堂知识的接受度大打折扣。学校可通过调整教学时间安排或吸纳更多优秀的伦理学教师,进行20~50 人小班教学,提升学生课堂参与度。除此之外,该校医学伦理学仅有20 学时,医学生课业负担重,医学伦理学等人文课程不得不压缩课时。在无法增加课时的情况下,可采取第二课堂的形式,鼓励医学生选修与医学伦理学相关的线上课程,利用闲暇时间丰富医学伦理学知识,加深对器官捐献的认识。

(2)破除陈旧思想,提高大众对脑死亡的认可度与接受度。我国的器官捐献主要有两种形式:脑死亡器官捐献(DBD)和心脏死亡器官捐献(DCD)[10]。由于我国目前没有对脑死亡立法,部分群众受传统观念影响以及尚未形成健全的人体器官捐献、分配和管理制度,器官捐献仍以DCD 为主。因此,要加强医疗机构对可控型DCD 的伦理审查工作,建立人体器官捐献志愿者队伍,同时政府加强人道救助。脑死亡是最科学的死亡判定标准,脑死亡标准的认可是人类在生命意义和自我价值方面进步的具体体现,也是现代医学科学发展的需要[11]。然而,本次调查结果显示,仅19.02%的医学生知晓脑死亡诊断标准,远低于对传统意义上死亡的认知程度。根据“家庭是人们了解器官捐献的最初场所”这一理念,应将积极的器官捐献观念融入家庭文明观念新风尚建设[12],在开展社区器官捐献知识普及活动的同时加强脑死亡观念的宣传,破除封建迷信,挣脱传统死亡文化的束缚[13],改变大众对器官捐献的陈旧看法。除此之外,学校不仅可以通过开设医学伦理学课程加深医学生对脑死亡的理解,还可将“脑死亡”这一概念贯穿医学教育全程。在心理学、内科学、外科学、解剖学等课程中增设与脑死亡有关的内容,加深医学生对脑死亡的认识。

(3)规范医生行为,提高捐献者的信任度。器官捐献意愿本质上是对团结道德的回应,这种特殊形式的团结具有很高的价值。但是,要使“个人选择捐献器官”这一权利真正生效,就必须使捐献条件得到医生的承认与捍卫,并受到法律保护。对于患者来说,医生的治疗忠诚是其信任的来源,也是捐赠器官的动力,因此,医生必须亲自参与。严格立法,加强对医生行为的约束可极大程度避免“器官买卖”这一现象的出现。笔者所在学校部分在校医学生担忧“捐献后未得到相应的救助、补偿、奖励”的顾虑也会相应减少,捐赠者的信任度提高了,器官捐赠事业也随之发展。

(4)完善我国器官捐献制度,学习他国器官捐献政策。据了解,部分欧洲国家人口老龄化十分严重,其更多地考虑将高龄患者作为获取边缘脏器的途径之一。因此,在完善符合本国国情的捐献政策基础上,我国可借鉴欧美国家探索边缘脏器利用的策略。委内瑞拉研究所表示,媒体宣传教育对器官捐献和移植也有促进作用[14]。卫强等[15]的研究也表明,本科期间开设相关课程,可显著提升大学生对器官捐献与移植的认知水平,使大学生更加了解器官捐献流程和相关法律法规。针对徐州医科大学医学生对器官捐献认知态度及意愿的差异,有必要全面开设心理学、医学伦理学等人文课程,鼓励社团、协会举办器官捐献知识讲座。除此之外,还可学习西方使用标准化病人和补充教学材料(如电影、阅读清单)向医学生传授器官捐赠和移植伦理概念的经验[16]。建立缅怀纪念制度、出台鼓励捐献的相关措施,加强对受供家庭的人文关怀,将国内外新观点融入器官捐献宣传内容,提升人群接受度,扩大宣传对象范围[17],促进我国器官捐献事业发展。

——全国政协委员、卫生部副部长黄洁夫谈脑死亡