常规细菌性培养和药敏鉴定方法在指导感染性疾病患者临床治疗中的应用价值分析

彭小龙,于 娟,蒋雪梅,孙翠平

(南京市溧水区人民医院,东南大学附属中大医院溧水分院检验科,江苏 南京 211200)

感染性疾病是由各种不同类型的病原体所引发的疾病[1]。其病原体多种多样,且症状和体征因病原体和感染部位而异[2]。临床常见症状包括发热、咳嗽、头痛、呕吐、腹泻等[3]。目前,在治疗感染性疾病中,通常采取血尿常规检查。虽然该方式能够快速发现部分疾病的早期迹象,但通常无法对病原体进行确切诊断[4]。有研究指出[5],微生物检验能够明确感染的病原体类型,对于制定有效的治疗和控制策略至关重要。在微生物药物敏感性测试中,可以根据病原体种类选择合适的药物开展治疗,不仅能够提高治疗的成功率,还有助于减少抗生素滥用和抗药性的风险[6]。本文对2022 年6 月至2023年6 月南京市溧水区人民医院(东南大学附属中大医院溧水分院)接收并进行诊断治疗的196 例感染性疾病患者展开研究,现作如下报告。

1 资料与方法

1.1 一般资料

将本院2022 年6 月至2023 年6 月接收并进行诊断治疗的196 例患者作为研究对象,利用最新统计学方法生成随机序列并分为对照组及观察组。对照组男52 例,女46 例,年龄30 ~80 岁,平均年龄(50.36±5.21)岁。观察组男52 例,女46 例,年龄31 ~79 岁,平均年龄(50.06±5.05)岁。研究已获得患者知情同意,通过医院伦理委员会批准(伦理编号:20220315-07)。两组患者性别、年龄、疾病类型差异不显著(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入与排除标准

纳入标准:(1)患者表现出感染性疾病特定症状,如发热、咳嗽、呼吸急促、恶心、呕吐、腹泻等[7];(2)接受样本采集,且采集样本具有代表性。

排除标准:(1)已接受过相关治疗,如抗生素等药物的治疗;(2)存在免疫抑制状态,如艾滋病患者或进行化疗的患者。

1.3 方法

对照组予以常规检验,具体流程为:(1)样本采集。患者入院后,由医疗服务人员收集患者空腹血液和尿液(中段尿)样本。(2)在送检后,分别使用血细胞计数仪和尿液分析仪测定血尿指标。在筛查完成后,由感染科医生根据临床经验为患者采用广谱抗生素进行治疗。观察组在对照组基础上实施微生物检验,检验仪器与试剂包括ATB 微生物检定仪及配套板条、哥伦比亚血平板、麦康凯平板、革兰氏染色液。具体流程为:根据患者疾病类型采集对应部位的样本,包括痰液、中段尿液、空腹血液,样本量分别为5 mL、20 mL、5 mL。采集完毕后,对所有样本进行无菌处理,并送至检验科进行检测。在无菌环境下进行操作,将样本置入培养皿进行培养,在分离病原菌阶段,与实验室标本进行对照,鉴定其是否符合菌种特征。随后展开药敏试验。主要包括K-B 法试验及试管法试验。K-B 法试验:培养24 h 后,在培养皿上挑取菌株,加入氯化钠溶液中制备成菌液,摇匀后静置20 min。蘸取菌液在培养基上划线两次。将药敏纸贴在平板上,保证充分接触。药敏纸与中心距离保持在20 mm。随后放入培养箱中,培养1 d 后取出并计算抑菌范围,评估菌株对药物的敏感情况。试管法试验:在3 支无菌试管中分别加入5 mL 菌株,使用移液枪分别取10%、1%、0.1%浓度抗菌药物加入试管中,再加入指示剂。摇匀后加入液体培养基,在恒温培养箱中培养1 d。取出后对比气泡量及颜色变化,根据两项指征评估细菌生长情况及对药物的敏感性。根据检测结果,临床药师为患者选择合适的抗生素进行治疗。如检测出大肠埃希菌,则选择美罗培南、替卡西林对抗治疗;如检测出金黄色葡萄球菌,则选择达托霉素、利奈唑胺对抗治疗。

1.4 观察指标

(1)观察组感染菌株检出情况。检验科医生根据血尿常规、K-B 法试验及试管法试验结果,综合分析观察组患者所感染的菌株情况。

(2)治疗后感染率。要求两组患者接受药物治疗7 d后进行回诊,检测患者的感染程度,并按照轻、中、重度进行划分。轻度感染:患者白细胞计数(4.5 ~7.5)×109/L,且症状较轻微。中度感染:患者白细胞计数(7.6 ~11.5)×109/L,且症状较明显,包括发热、呼吸困难、咳嗽、乏力、肌肉疼痛等。重度感染:患者白细胞计数<4.5×109/L或>11.5×109/L,且症状严重,包括高烧、呼吸急促、严重的乏力、器官功能损害等。患者需要进行紧急医疗干预,如入住重症监护病房(ICU)。此时可能会对多个器官产生严重的影响,需要采取综合性的治疗措施。总感染率=中度感染率+重度感染率。

(3)治疗效果评价。治疗14 d 后,由专业医师上门评估两组患者的治疗效果。评估标准分为无效、有效、显效。无效:治疗未能改善患者的症状,病情继续恶化;有效:患者症状逐渐改善,但尚未完全康复;显效:患者短时间内症状明显减轻,疾病得到较好的控制。总有效率=有效率+显效率。

1.5 统计学方法

采用SPSS 26.0 分析数据,计数资料以%表示,行χ2检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 感染菌株检出率

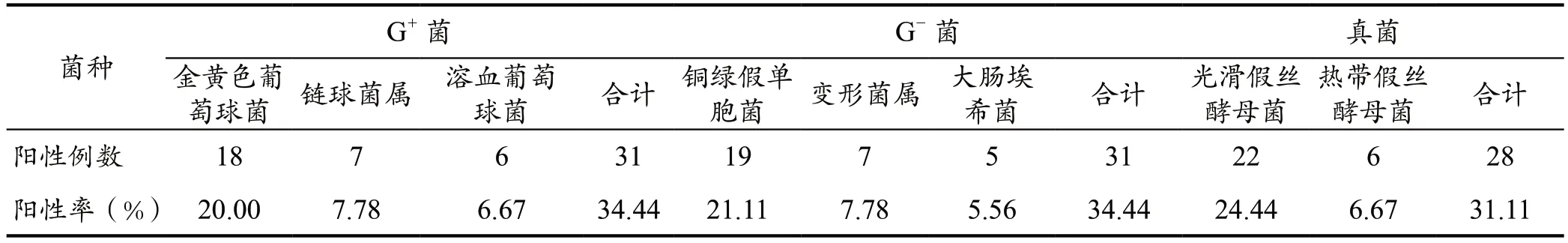

观察组98 例患者中,共分离出病原菌90 株,其中G+菌31 株(34.44%)、G-菌31 株(34.44%)、真菌28株(31.11%),见表1。

表1 观察组感染菌株检出情况统计

2.2 两组感染率比较

观察组中、重度感染率及总感染率均低于对照组(P<0.05),见表2。

2.3 两组治疗有效率比较

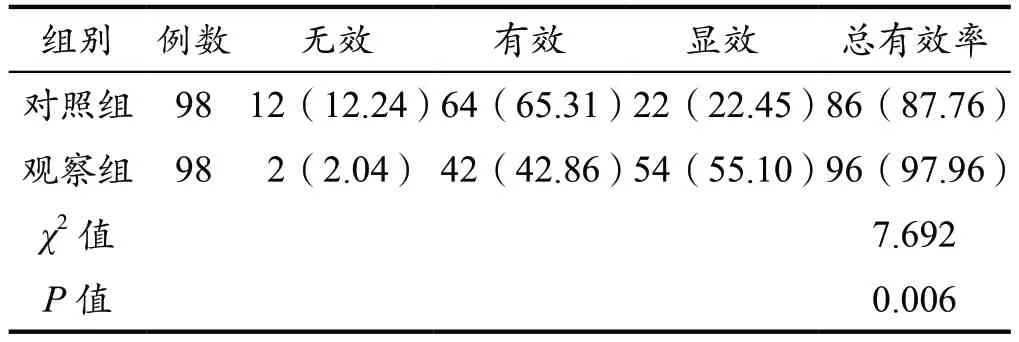

观察组治疗总有效率高于对照组(P<0.05),见表3。

表3 两组疗效统计[n(%)]

3 讨论

感染性疾病危害广泛,它们可对个体健康构成直接威胁[8]。目前,临床上常见的感染性疾病主要是由于患者的自身免疫力低下所引发的[9]。同时,感染性疾病易于传播,尤其在密集人群中,造成了严重的医疗负担[10]。有研究认为[11],现阶段常规的治疗并不具有针对性,已不符合新时代感染性疾病的治疗理念。有研究指出[12],相较于常规血尿检查,微生物检验能够明确感染的病原体类型,并预测感染的严重程度。此外,微生物检验还可以评估病原体对抗生素的敏感性,以确保选用最有效的药物治疗,减少耐药性风险。

本研究结果显示,观察组98 例患者中,共分离出病原菌90 株,其中G+菌31 株(34.44%)、G-菌31 株(34.44%)、真菌28 株(31.11%)。其中,G+菌以金黄色葡萄球菌(20.00%)为主,G-菌以铜绿假单胞菌(21.21%)为主,真菌以光滑假丝酵母菌(24.44%)为主。而姚伟等人[13]的研究显示,观察组164 例患者中,共分离出病原菌154 株,其中G+菌55 株(35.71%)、G-菌57 株(37.01%)、真菌42 株(27.27%)。这说明G+菌、G-菌和真菌在常规感染性疾病患者中具有普遍分布性,这种分布反映了患者群体的多样性、感染途径的复杂性。金黄色葡萄球菌占比最高,意味着皮肤感染、肺炎等疾病的发病率较高;铜绿假单胞菌占比最高,表明呼吸道感染、尿路感染等疾病的发生率同样不可忽视;而光滑假丝酵母菌通常在免疫力低下的患者中更为常见。较高的比例意味着部分患者存在免疫缺陷或长期使用抗生素导致了体内菌群失调。该检测分类明确,深入解释了微生物的各个类型,凸显了其在诊断中的重要作用。研究另一结果显示,观察组中、重度感染率及总感染率均低于对照组(P<0.05)。王腾勇等人[14]的研究结果显示,观察组治疗后轻度感染率(59.38%)、中度感染率(36.46%)、重度感染率(4.16%)均优于对照组。这说明观察组预防感染手段明显强于对照组。究其原因,是微生物检验能够准确鉴定感染的病原体。在本研究中,观察组在获取患者的感染微生物信息后,分别应用了不同的控制感染和治疗策略,如对感染金黄色葡萄球菌的患者,指导其使用盐酸万古霉素、阿莫西林分散片、头孢曲松钠等药物进行治疗。对于铜绿假单胞菌感染患者,指导其使用头孢克肟、阿莫西林等抗生素类药物进行治疗。对于光滑假丝酵母菌感染,则考虑使用氟康唑、克霉唑等药物。研究还发现,观察组治疗总有效率(97.96%)高于对照组(87.76%),差异有统计学意义(P<0.05)。卢艳玲等人[15]的研究也指出,观察组治疗总有效率(96.15%)高于对照组(87.32%)。这也意味着微生物检验的结果为医生提供了关于感染病原体的具体信息,使得医生能够选择更为合适的抗生素对患者进行治疗。合适的抗生素能够有效地杀死或抑制病原体,从而降低感染率,提高治疗效果。

综上所述,微生物检验可以根据患者的病原体情况和治疗反应调整治疗方案,从而提高治疗效果。在感染性疾病的确诊、治疗、预测及控制等方面提供了关键信息,对于维护公共健康和医疗系统的有效运作至关重要。