分级药学服务在糖尿病患者临床实践中的应用价值分析

陈雪锋

(南通大学附属常熟医院,江苏 常熟 215500)

《中国2 型糖尿病防治指南》(2020 年版)显示,我国糖尿病发病率约为11.2%,其中超过90%的患者为2型糖尿病,但诊断率仅为30%~40%[1]。目前临床尚无法治愈糖尿病,但可以通过规范治疗有效控制。研究表明,一些糖尿病患者因用药不规范,导致血糖控制不佳,多次入院治疗,并且容易出现糖尿病并发症。此外,部分糖尿病患者容易出现用药风险事件,进一步弱化了其临床治疗效果。糖尿病患者的用药依从性主要受其年龄、病程、认知水平等因素的影响,如果能够为其提供个体化的药学服务,就可能解决用药不规范、不科学、不安全的问题。分级药学服务模式可以根据患者的情况将其分成多个层级,并采取层级相对应的干预方式提升患者的用药依从性,最大程度地提高用药安全性,保障治疗效果。多项临床研究认为,分级药学服务有利于患者用药水平的提升[2]。鉴于此,南通大学附属常熟医院于2022 年7 月至2023 年7 月开展研究,对分级药学服务的应用效果进行深入分析,详细报道如下。

1 资料与方法

1.1 基线资料

研究时间为2022 年7 月至2023 年7 月,研究对象为南通大学附属常熟医院收治的糖尿病患者92 例。纳入标准:(1)符合《中国2 型糖尿病防治指南》(2020 年版)中关于2 型糖尿病的诊断标准;(2)知情同意各组治疗方案。排除标准:(1)由于其他原因无法全程配合完成研究或存在精神障碍;(2)存在沟通障碍。通过抽签方式将患者分为参考组(46 例)与分级组(46 例)。参考组年龄60 ~95 岁,平均年龄(71.21±1.91)岁;病程2 ~24 年,平均病程(15.21±0.19)年;文化水平:文盲5 例,小学31 例,中学及以上10例。分级组年龄60~95岁,平均年龄(71.22±1.93)岁;病程2 ~24 年,平均病程(15.24±0.18)年;文化水平:文盲6 例,小学30 例,中学及以上10 例。两组基线资料对比差异不显著(P>0.05)。本次研究经过医院伦理委员会审批同意,且患者及家属已签订知情同意书。

1.2 方法

给予参考组普通药学服务,包括根据医嘱协助患者取药,并告知用药的注意事项,让其一定按照药品说明书以及医嘱用药,如果用药期间有疑问,可以随时向医疗人员寻求帮助;用药期间若出现不适,要及时停止用药,尽快到医院接受检查,确定用药方案是否安全。

给予分级组分级药学服务+普通药学服务。依据健康知识水平分级:(1)低级。不具备疾病知识,无法有效识别药品信息。医疗人员通过宣传册、视频等方式让患者学习相关知识。考虑到患者接受能力较差,因此要简化宣讲内容,将用药重点反复讲解告知,确保患者能够加深对用药知识的认识。(2)中级。具备一定疾病知识,具有信息识别能力,但不认同安全用药、科学用药理念。医疗人员主要通过真实案例向患者讲解,让其通过学习相关案例改变错误认知。同时,医疗人员通过各种方式进一步加深患者对健康知识的了解,使其认识更加全面。(3)高级。具备较高的知识水平,属于高级知识分子。医疗人员一方面为患者提供相关宣讲视频、手册等,另一方面鼓励患者不断提问,让其主动提出不懂之处,由医疗人员进一步讲解,讲解过程中要注意语气、态度。同时,可以从健康知识水平高的患者中招募志愿者,让其共同参与低级、中级患者的健康宣讲,进一步提高患者的自身健康知识水平。依据依从性分组:(1)不依从。过量、漏服、少服药物,不听从医生的安排。安排一对一监督人员,并协同家属共同监督患者的用药。针对故意不依从用药方案者,需要给予持续关注,并叮嘱家属每日提醒患者用药,通过较为强硬的措施培养患者良好的用药习惯。针对因为客观条件不依从用药方案者,医疗人员要与家庭中的监护人进行沟通,提醒、辅助患者用药。(2)较为依从。基本能够按照医生安排用药,偶尔出现(≤3 次)不规范用药情况。医疗人员需要询问患者不规范用药发生的原因,帮助患者寻求有效的解决方法(如设置提醒闹钟、家属提醒等方式),防止偶发事件变成高频事件。(3)十分依从。引导依从度高的患者共同参与到药学服务中,实现自我价值,扩大用药荣誉感,让患者能够继续坚持规范用药。

1.3 观察指标

(1)血糖控制情况:比较两组患者干预前后的血糖指标,包括空腹血糖(FBG)、餐后2 h 血糖(2hPG)、糖化血红蛋白(HbA1c)。(2)用药依从性:按上述标准分为不依从、较为依从、十分依从,依从性=(较为依从例数+十分依从例数)/46×100%。(3)健康知识掌握度:调查两组患者对糖尿病知识、用药安全知识、急救知识的掌握情况,各项知识掌握情况评分均为0 ~10 分,分值越高表示掌握度越高。(4)用药风险事件:包括过量用药、漏服少服、药物过敏,风险事件发生率=(过量用药例数+漏服少服例数+药物过敏例数)/46×100%。(5)满意度:调查两组患者的满意度,分为不满意、较为满意和十分满意,其中不满意为认为药学服务开展情况差,较为满意为认为药学服务开展情况较好,但仍然存在部分问题,十分满意为认为药学服务效果好,有利于自己病情控制。满意度=(较为满意例数+十分满意例数)/46×100%。

1.4 统计学分析

2 结果

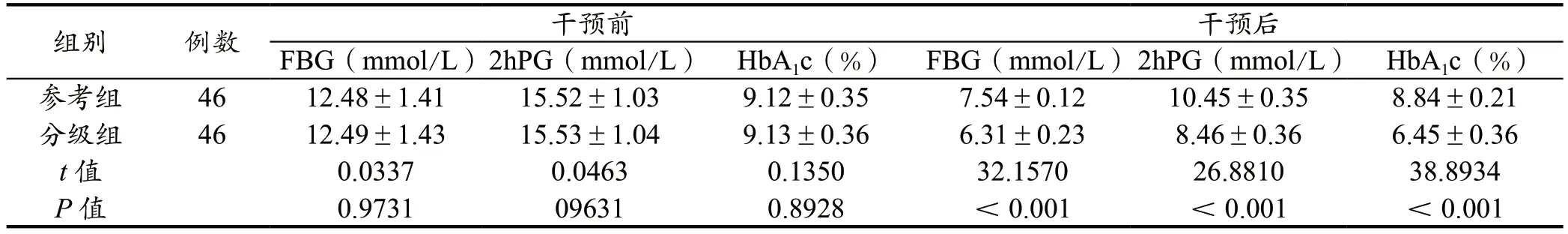

2.1 两组血糖控制情况对比

干预前,两组FBG、2hPG、HbA1c 水平对比差异不显著(P>0.05)。干预后,分级组FBG、2hPG、HbA1c水平均显著低于参考组(P<0.05)。详见表1。

表1 两组干预前后血糖水平对比(±s)

表1 两组干预前后血糖水平对比(±s)

组别 例数 干预前 干预后FBG(mmol/L)2hPG(mmol/L) HbA1c(%) FBG(mmol/L)2hPG(mmol/L) HbA1c(%)参考组 46 12.48±1.41 15.52±1.03 9.12±0.35 7.54±0.12 10.45±0.35 8.84±0.21分级组 46 12.49±1.43 15.53±1.04 9.13±0.36 6.31±0.23 8.46±0.36 6.45±0.36 t 值 0.0337 0.0463 0.1350 32.1570 26.8810 38.8934 P 值 0.9731 09631 0.8928 <0.001 <0.001 <0.001

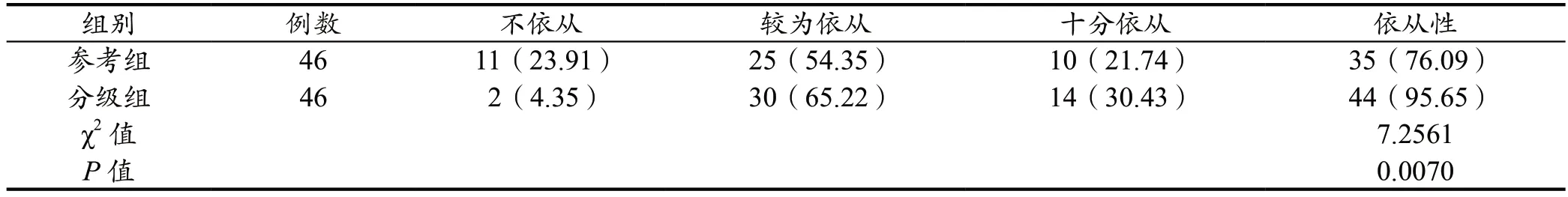

2.2 两组用药依从性对比

分级组用药依从性显著高于参考组(P<0.05)。详见表2。

表2 两组用药依从性对比[n(%)]

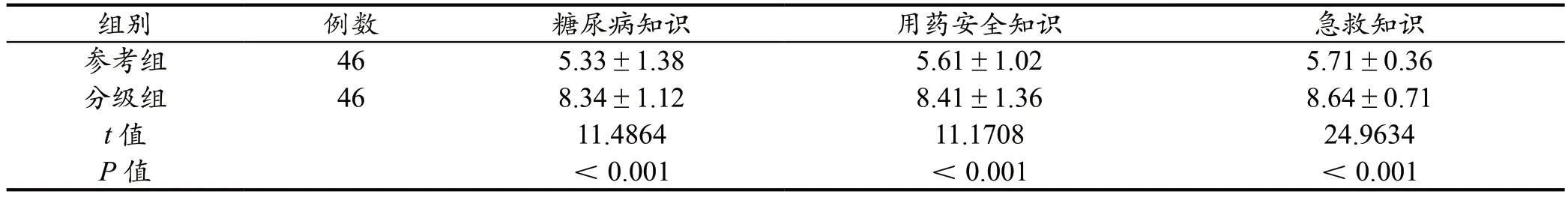

2.3 两组健康知识掌握情况对比

分级组的糖尿病知识、用药安全知识、急救知识掌握度评分均显著高于参考组(P<0.05)。详见表3。

表3 两组健康知识掌握情况对比(分,±s)

表3 两组健康知识掌握情况对比(分,±s)

组别 例数 糖尿病知识 用药安全知识 急救知识参考组 46 5.33±1.38 5.61±1.02 5.71±0.36分级组 46 8.34±1.12 8.41±1.36 8.64±0.71 t 值 11.4864 11.1708 24.9634 P 值 <0.001 <0.001 <0.001

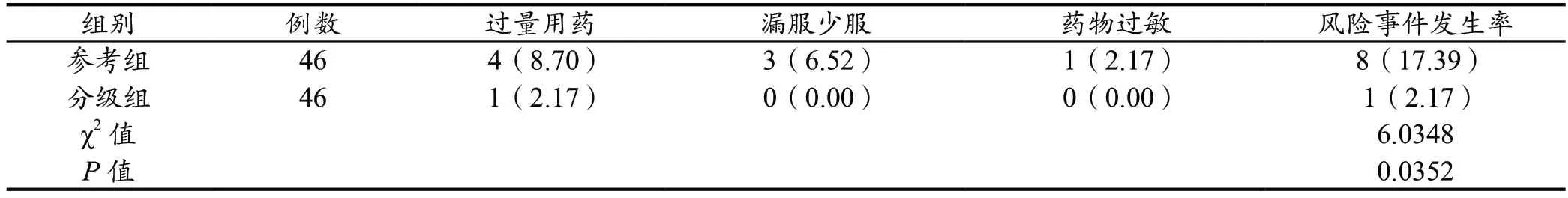

2.4 两组用药风险事件发生率对比

分级组用药风险事件发生率显著低于参考组(P<0.05)。详见表4。

表4 两组用药风险事件发生率对比[n(%)]

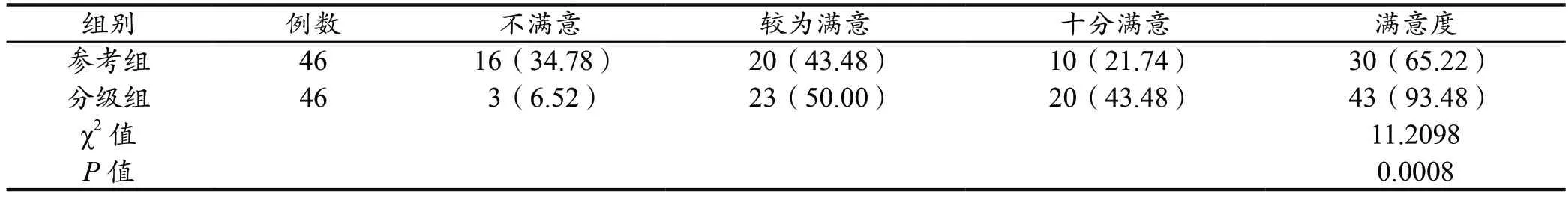

2.5 两组满意度对比

分级组满意度显著高于参考组(P<0.05)。详见表5。

表5 两组满意度对比[n(%)]

3 讨论

分级药学服务是在高质量药学服务需求与医院药学服务资源紧张的矛盾下形成的服务模式。糖尿病患者一旦确诊需要终身用药,因此是药学服务的长期对象,对于药学服务质量有着极高的要求[3]。一对一药学服务模式是最能让糖尿病患者满意的服务模式,但基于我国现状,分级护理模式更为合理[4-5]。目前,分级药学服务已被证实可以提升服务质量,使糖尿病患者的用药情况得到改善[6]。

分析本研究数据:(1)分级药学服务开展后分级组血糖控制更佳,与参考组比较差异显著,说明分级药学服务有利于控制糖尿病患者的血糖。血糖控制情况是糖尿病患者用药是否规范的直观指标,尤其是HbA1c 可以了解患者较长时间段内血糖的控制情况[7]。分级药学服务模式能够合理安排院内的药学资源,提升药学人员对糖尿病患者用药情况的关注,使患者用药更规范、合理,更好控制血糖[8]。(2)分级药学服务开展后分级组用药依从性和健康知识掌握度均更高,与参考组比较差异显著,说明分级药学服务可以使糖尿病患者具备更高的健康知识水平与用药依从性。分级药学服务可以将患者分级并给予针对性干预,因此能够使患者用药更加规范,也具备更高的执行力[9]。(3)分级药学服务开展后分级组用药风险事件发生率更低,与参考组比较差异显著,说明分级药学服务有利于保障用药的安全性。分级药学服务可以避免患者漏服、少服、错服药物等多种风险事件,使患者用药更加安全。(4)分级药学服务开展后分级组的满意度更高,与参考组比较差异显著,说明糖尿病患者在高质量、科学化、深入化的分级药学服务中享受到了更加全面的药学服务,病情得到有效控制,因此满意度更高[10-11]。

综上,分级药学服务可以显著提高糖尿病患者的用药依从性和健康知识掌握度,改善血糖,降低用药风险事件发生率,且患者在用药期间对医院的药学服务更加满意。