从寻找原型到实物创造

摘 要:小学数学“图形与几何”领域的课程内容主要集中在“图形的认识”主题下。根据课标定位和要求,结合内容特征以及小学生学习规律,“图形的认识”教学可以遵循如下基本路径:在生活经验中寻找图形的原型,在动手操作中探究图形的特征,通过变式比较理解图形的本质,从运动变化的角度研究图形的形成,运用图形的性质尝试实物创造。

关键词:小学数学;图形的认识;《认识圆柱和圆锥》

《义务教育数学课程标准(2022年版)》将小学阶段“图形与几何”领域的课程内容整合为“图形的认识与测量”“图形的位置与运动”两个主题。但实际上,小学数学“图形与几何”领域的课程内容主要集中在“图形的认识”主题下:“测量”是小学阶段研究图形的基本方法,因与“图形的认识”联系紧密,而被统整到“图形的认识”主题中,它体现了综合几何下实验几何的研究视角;“图形的运动”“图形的位置”内容相对较少,被合并在一起,它们分别体现了研究图形的变换几何视角和解析几何视角。[1]“图形的认识主要是对图形的抽象。学生经历从实际物体抽象出几何图形的过程,认识图形的特征,感悟点、线、面、体的关系;积累观察和思考的经验,逐步形成空间观念。”[2]根据上述课标定位和要求,结合内容特征以及小学生学习规律,笔者经过实践探索,总结出“图形的认识”教学的基本路径。下面以《认识圆柱和圆锥》一课为例具体说明。

一、在生活经验中寻找图形的原型

小学生抽象逻辑思维不强,学习数学时特别依赖生活经验。因此,“图形的认识”教学,首先需要引导学生关注生活经验,寻找现实原型,从而获取感性认识,形成思维表象,为后续抽象出几何图形奠定基础。同时,可以让学生提出自己的问题,以激发探究动力,为后续探究图形的特征与作用等做铺垫。这一教学过程通常可以安排在课前完成。

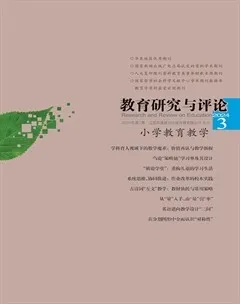

《认识圆柱和圆锥》一课课前,笔者让学生基于生活经验分别找一个圆柱形和圆锥形的物品,观察并描述;然后,针对圆柱和圆锥提出自己的问题。学生完成后,笔者收回学习单,进行整理分析,发现学生找到了很多整体或局部近似为圆柱或圆锥的物品,提出了关于图形特征、联系、画法、测算和用途等方面的问题。一些有代表性的学习单如图1所示。这说明,学生对圆柱和圆锥有较好的认知基础和较强的探究动力。

二、在动手操作中探究图形的特征

小学生以直观形象思维为主,学习数学时需要更多的操作与观察体验。相比于“数与代数”领域的研究对象,几何图形具有更强的可操作与观察特征。由此,小学几何更多地表现出实验几何而非论证几何的特征,或者说,更多地通过归纳推理而非演绎推理获得结论。因而,“图形的认识”教学,需要提供丰富的实物材料,引导学生动手操作,通过多感官参与的探究活动,强化切身体验,充分发现、验证图形的特征,将基于生活经验的模糊认识清晰化。

《认识圆柱和圆锥》一课,笔者引导学生借助多种操作手段,发现、验证圆柱和圆锥的特征——

师 课前,老师整理了同学们想要了解的有关问题。

(PPT呈现学生的问题)

我们来探究第一个问题——圆柱的特征。之前,我们在研究图形的特征时,会用到哪些方法?

生 观察、操作、交流。

师 每位小组长那里有两个圆柱,组内成员可以看一看、摸一摸、比一比、说一说,将你的发现记录在学习单上。

生 我们观察到,圆柱有上下两个底面,摸起来平平的,都是圆形;还有一个侧面。

生 我补充,它的侧面摸起来很光滑,可以在桌上滚动,所以是弯曲的。

生 我们还比较出,圆柱上下两个底面的圆是一样大的。

师 你是怎么比较出的?

生 用眼睛看。

生 看不一定准确。可以用尺子量上下两个圆的直径。直径相同,圆的大小就相同。

生 还可以把其中一个圆压在纸上画出来,再拿另一个圆去对比。如果重合,大小就相同。

生 老师给我们的学具是一样大的。用两个圆柱互相靠一靠底面,看是否都能重合就行了。

师 很好!通过多种操作——包括测量,发现并验证了圆柱上下两个底面的圆一样大。圆柱还有其他特征吗?

生 我用面纸包住圆柱的侧面,把多余的纸撕去,再将纸展开,发现是一个长方形。这就说明,圆柱的侧面展开图应该是一个长方形。

师 同学们通过动手操作,发现了圆柱的不少特征。还有一位同学巧妙地利用我们日常所用的面纸,发现了圆柱的侧面展开图是一个长方形。接下来,请同学们继续动手操作,探究圆锥的特征。

……

三、通过变式比较理解图形的本质

变式与比较是数学学习的重要方法,特别是对于概念学习,有利于充分揭示概念的本质,发展抽象逻辑思维。“图形的认识”教学也是数学概念的教学。教师需要通过变式,提供概念的正例、反例、标准形式、非标准形式以及相关概念,引导学生比较相同与不同之处,认识共性与个性特征,促使学生逐步明晰图形特征,深入理解图形本质,同时充分建立图形关联,完善图形知识结构。

《认识圆柱和圆锥》一课,笔者通过正例与反例的比较,帮助学生进一步明晰圆柱的特征,理解圆柱的本质——

师 操作学具发现圆柱的这么多特征后,我们再来看一个实物。

(出示腰鼓)

它是圆柱形的吗?

生

(齐)

不是。

师 为什么?

生 上下不是一样粗的,和我们的学具长得不同。

师 看来圆柱还有一个重要的特征,是什么?

生 上下一样粗。

笔者又通过标准形式与非标准形式的比较,帮助学生正确地认识圆柱的高——

师

(出示图2)

A和B都是圆柱形的吗?

生 都是圆柱形的。

师 看起来不一样,是哪里不同?

生 两个圆柱的底面大小不同,高也不同。

师 能分别作出它们的高吗?

(一位学生作高,得到图3。另一位学生不同意,重新作高,得到图4。更多学生赞同后一位学生的作法。)

师 什么是高?能用自己的话说一说吗?

生 高不是从上底面圆心到地面的距离。

生 高是从上底面的圆心到下底面圆心的距离。

师 同学们从错例中获得了经验,认识了圆柱的高。数学上,我们把两个底面之间的距离叫作圆柱的高。

此外,笔者还通过相关概念的比较,帮助学生认识圆柱和圆锥的异同,进一步理清它们的关系。

四、从运动变化的角度研究图形的形成

从结果的角度看,图形的特征通常表现为点、线、面、体之间的关系。而从过程的角度看,图形的特征则蕴含在点、线、面、体的运动变化中。所以,很多图形既有静态定义,也有动态定义。由此,“图形的认识”教学,还需要引导学生化静为动,从运动变化的角度研究图形的形成,从而更全面地认识图形。对此,可以让学生进行实物操作,可以利用信息技术(主要是动态几何软件)进行演示,还可以让学生展开空间想象。

《认识圆柱和圆锥》一课,笔者引导学生从运动变化的角度探究圆柱和圆锥的形成,实现从平面图形到立体图形的跨越,沟通要素与图形之间的关联——

师 我们已经发现:圆柱的上下底面是大小相同的圆形,侧面展开是一个长方形。现在,给你一张长方形纸和一些圆形纸,你能做一个圆柱吗?

(学生活动。)

生 把长方形纸卷一圈,上下用正好合适的圆片盖住,就得到了一个圆柱。

生 用大小相同的圆形纸叠在一起,也可以得到一个圆柱。

生 我只用一张长方形纸也行,瞧!

(该生以长方形纸的一条边为轴,将长方形纸旋转一圈。)

生 旋转时,不仅可以固定长方形纸的长边,而且可以固定短边或中间的一条线段。

师

(课件演示各种方法的运动变化过程)

现在,请展开想象的翅膀,在脑中让纸片变成圆柱。

(学生想象。)

师 接下来,请同学们继续想象一下,什么样的纸片可以变成圆锥。

……

五、运用图形的性质尝试实物创造

几何图形的研究服务于实际物体的创造。性质决定用途。抽象地认识几何图形的性质后,教师可以引导学生回归生活,思考该几何图形可能有什么样的用途(如三角形的稳定性用于板凳、屋顶等的设计,平行四边形的不稳定性用于移动门、晾衣架等的设计,圆的“一中同长”性质用于滑轮、方向盘等的设计),尝试创造(设计或制作)实用的物品,从而不仅巩固、深化所学知识,而且体会学习价值,提升学习动力。当然,这需要学生能够灵活地迁移运用所学知识。为此,可以给学生提供适当的样例(生活原型),让学生思考其设计制作的原理,从而激活学生的思维,启迪学生找到运用的一些关键点。这一教学过程通常可以安排在课后完成。

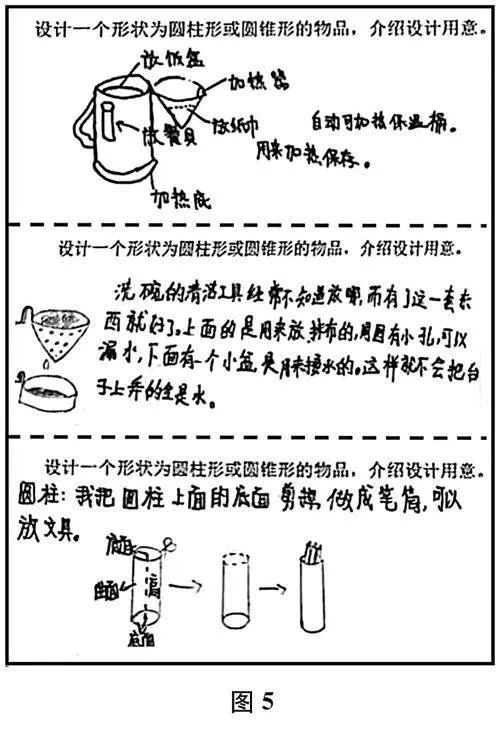

《认识圆柱和圆锥》一课课尾,笔者回到课始学生提出的用途问题,出示火箭、挖掘机、可乐瓶、甜筒等物品的图片,提出“火箭头部为什么要设计成圆锥形?”“火箭身体部分为什么要设计成圆柱形?”“挖掘机挖铲部位为什么要设计成圆柱形?”等问题,引导学生思考相应物品的设计原理。然后,布置课后任务:设计一个形状为圆柱形或圆锥形的物品,介绍设计用意。第二天,笔者收回学习单,发现学生的创意五花八门、十分精彩。一些有代表性的学习单如图5所示。

参考文献:

[1] 吕世虎,颜飞.新课标“图形与几何”内容分析:从结构到要求[J].教育研究与评论(中学教育教学),2022(10):910.

[2] 中华人民共和国教育部.义务教育数学课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022:27.

本文系江苏省教育科学“十三五”规划课题“指向课堂核心关切的支点式学习研究”(编号:XCc/2020/08)的阶段性研究成果。