我国个人信息保护演化态势及法学治理研究

郑志涛 李佳珺

[摘要]数字经济背景下个人信息保护的法学治理面临现实挑战。文章基于CSSCI数据库,以CiteSpace文献计量分析切入,梳理了个人信息法治研究在文献时序、知识基础和研究主题的演化态势。研究发现,个人信息法治研究呈现出萌芽、扩展和井喷三个阶段,且正处于快速发展中;研究主题分布在个人信息关联结构的解析、现实困境、保护理论构建和司法实践总结四大方向。研究主题的演化时间线经历了从个人隐私保护到兼顾公共利益、从静态保护到动态保护、从传统的管理到多元治理的演进逻辑。有效的个人信息治理需要基于动态均衡的综合治理框架。

[关键词]个人信息;CiteSpace;文献计量;研究主题;研究前沿

[中图分类号]D923 [文献标识码]A

[DOI]:10.20122/j.cnki.2097-0536.2024.01.017

引言

个人信息是大数据时代最重要的生产要素之一。系统梳理个人信息法治研究的文献时序、知识基础和研究主题的演化,有利于明晰该领域的核心主题和趋势。下文基于计量学方法梳理个人信息法学研究科学文献中蕴含的知识结构,以信息可视化手段来呈现该领域的研究核心力量分布、个人信息法治研究主题的历史演变、从量化角度筛选一批有影响力的文献,梳理当前个人信息保护关键性挑战和发展趋势。

一、数据来源及研究方法

(一)数据来源、筛选和处理

本项研究的文献数据来源于CSSCI数据库。检索条件:篇名(词)=隐私or个人信息or个人数据,关键词=隐私or个人信息or个人数据,年=1998-2022,学科=法学。经检索,共获得文献数据2096条,经过数据去重和去掉不相关文献,最后获得有效数据2032条。数据处理采用CiteSpace V.6.1.R2版本。

(二)研究方法与思路

一个研究领域的发展态势和轨迹可以通过已经发表文献以及一定的技术手段进行提取。CiteSpace(翻译为“引文空间”)基于文献计量、数据和信息可视化来呈现科学知识的结构、规律和分布情况,探索科学文献中蕴含的潜在知识,包括核心研究力量分布、研究主题演进、研究热点和研究的前沿趋势。

二、数据处理结论及类型化分析

(一)个人信息法治研究的时空分布分析

1.年度分布分析

文献发表数量能直观表征一个领域的研究进程。过去24年CSSCI个人信息年发文量呈现三个发展阶段:一是萌芽阶段(1998-2007年),共发文281篇,年均28篇,此阶段发文增长速度比较快,发文量稳步增长。二是扩展阶段(2008-2014年),共发文473篇,年均发文68篇,总体在一个平台温和增长。三是井喷阶段(2015-2021年),共发表文章1229篇,年均发文176篇,尤其是2018年以后逐年呈现爆发式增长,个人信息法治研究出现了一股热潮。可见个人信息的研究近24年一直处于稳步发展过程中,当下仍然非常活跃。

2.学者分布分析

作者发文分布可以呈现个人信息研究领域的核心研究力量及分布。

①高产作者和作者合作网络分析

根据普赖斯理论,某领域的核心作者发文量可以根据公式m=0.749*(nmax/2)进行界定。公式中m为核心作者最少发文篇数,nmax为发文量最多作者的发文篇数。根据数据,发文最多的作者王利明截至当前共发文13篇,计算出m约为4.87,因此,发文量为5篇及以上作者可认定为个人信息研究的核心作者,按这个标准核心作者有王利明、齐爱民、程啸、张新宝、李仪等学者。合作网络分析发现个人信息领域合作发文较少,仅有齐爱民、李仪和张娟等形成了一定的合作网络,其次王利明和丁晓东也有所合作,其他基本是个人单独发文,个人信息领域的学术协同性较低,研究团队规模较小。

②高被引作者

考量某领域学者的学术水平,除了发文量的多少,还可以参考文章被引量等指标。共被引分析表明,共被引次数最多的作者有王利明、张新宝、齐爱民、周汉华、杨立新、高富平、程啸、丁晓东等。中心性较高的有张新宝、杨立新、王利明、周汉华。

(二)个人信息研究主题分布分析

通过主题分析可以捕捉该领域研究主题的分布现状、发展动向、当前热点和主题间的演化轨迹,从而为研究人员把握研究的历史经纬、把握研究方向和进行研究定位提供一定的参考。以下从关键词和文献共被引梳理个人信息研究的主题分布进行分析。

1.关键词频次分析

文献关键词可以表达文献的核心内容,词频分析基于关键词频次的统计分析来洞察一个领域的发展动向和热点方向。个人信息研究领域词频最高的前15是:个人信息、隐私权、大数据、个人数据、隐私、隐私保护、人格权、法律保护、被遗忘权、民法典、知情权、个人隐私、信息安全、人工智能、图书馆。这些关键词可以体现出五个方面的内容:研究语境、概念、权利权属、个人信息保护、法律规制,这五个方面反映了个人信息研究成果的语境背景和成果方向。

2.参考文献分析

科学文献通过引证关系相互联系、不断积累、继承和延伸,形成引文网络。因此,可以通过引文网络向前追根溯源,向后追踪新的发展[1],为在文献网络中挖掘研究主题的起源、分布、发展和分化提供逻辑基础。

①参考文献被引频次分析

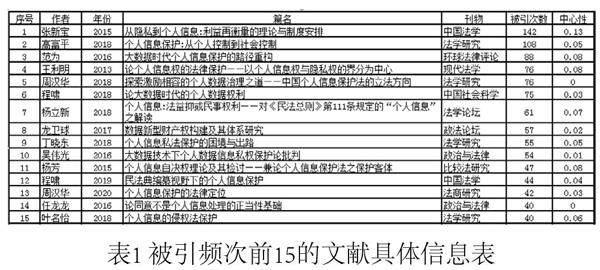

表1列出了高被引排名前15的文献,平均发表年份在2018年。

表中中心性是衡量一篇文章在文献被引关系中连接程度的指标。中心性高通常表示为该领域研究过程中的标志性文献或转折性文献,具有典型的标志性和对后期的研究产生了方向性的影响,值得重点关注。

②参考文献共被引聚类分析

当两篇不同文献共同出现在某篇施引文献的参考文献中,则这两篇文献具有共被引关系。基于文献共被引对文献进行聚类分析是挖掘研究主题的重要方法。文献共被引的聚类结果中,指标Modularity值大于0.3表示聚类结果显著;Silhouette值大于0.5表示生成的聚类合理。本研究样本聚类的Modularity值为0.7031,Silhouette值为0.8331,表明本次聚类结果显著且合理。根据聚类结果呈现了9个子聚类,这9个子类再根据图谱各类亲疏关系、语境特征、各聚类所含代表性关键词的逻辑关联、关键词出现的平均年份,进一步聚合成三大类研究方向:一是个人信息权的构造研究,二是个人信息保护研究理论的研究,三是个人信息法律规制和司法实践的研究。

在时序演化方面,个人信息权的构造经历了从传统的“隐私”视角发展到范围更大的“个人关联”视角;个人信息保护从对隐私的保护,发展到知情同意理论,再演化到基于场景的保护、算法治理和数据跨境治理。这些体现了大数据和人工智能环境下个人信息保护理论对新环境挑战的回应。

三、法治研究主题和热点

基于文献计量的重点文献,以下梳理了个人信息领域法治研究的主题和热点分布。

(一)个人信息关联结构的研究

关联结构的解构有助于合理界定保护对象和范围、合理规划保护目标、提升法治设计针对性和效率。个人信息关联结构涉及内涵结构、范围结构、类型结构、权利属性结构和保护的目的结构等。

个人信息内涵结构涉及到具体保护对象的界定,是基础性的前置问题。个人信息的相关术语有三组需要区分的关系:信息与数据、个人信息与个人数据、个人信息与个人隐私[2]。当前普遍观点认为个人隐私和个人信息应该区分开来。个人隐私强调私密和不公开,而个人信息强调识别和相关。

类型和范围结构梳理可以提升个人信息保护的针对性。个人信息对个人的潜在风险来源于识别性和相关性,有观点认为对个人信息应采用最宽泛的定义,只要存在识别和相关可能就应纳入个人信息范畴,并按风险层级建立保护规范[3]。在大数据时代,“识别性”和“相关性”的边界日益泛化,还需对此进行重新界定。根据商业应用程度可以分为商业目的与非商业目的的个人信息以及基于场景的个人信息分类保护[4]。

个人信息的权利结构是个人信息所承载的各种权利的构成。个人信息承载着三重利益:个人利益、信息控制者利益、公共利益。个人信息的公共性和非排他性使得这三者利益叠加在公共的客体之上。有学者站在内容构成角度,认为个人信息权益分为三个层次:一是宪法维度以尊严为核心的个人自治、生活安宁、公正对待和信息安全,二是民法维度的隐私、名誉,三是行政法维度的“法秩序”构成要素之权利[5]。

个人信息保护的目的结构。个人信息保护的目的有个人权益保障论、信息控制者权益保障论、社会利益保障论。个人权益保障论多见于早期阶段,近年虽然个人权益保障的强调具有持续性,但基于数字经济带来的便利和潜在的应用前景,产业利益和社会利益越来越得到肯定。个人信息保护法规定“为了保护个人信息权益,规范个人信息处理活动,促进个人信息合理利用”,对这三个目的做出了综合回应。

(二)个人信息保护法治困境研究

个人信息保护困境涉及保护范围分界困境、权益分解困境、价值平衡困境等。

保护范围分界困境。赋权论认为通过赋权增加保护范围的确定性和保护强度;但反对者认为赋权过于刚性,既无法有效保护个人信息权益,反而增加了个人信息开发利用成本。分级分类论提出通过对个人信息按分级分类进行分别保护,但不同类型的个人信息其界线经常是模糊的,随着技术进步这个界线也不断被突破,场景不同分级分类也会动态变化。

权益分解困境。个人信息权益关乎信息主体、信息处理者和社会三者利益。个人信息既关乎个人的人格尊严和人格自由,也关乎大数据产业的发展,涉及广泛的公共利益。不同利益诉求在承载个人信息客体上形成了权益分解困境。

个人信息保护中价值平衡的困境。大数据发展与个人信息保护的平衡已经成为这个时代的最大挑战之一。互相冲突的多元利益使得传统的“控制论”不能满足社会发展的战略需求。个人信息多重利益决定了需要超越传统隐私权模式[6],通过一定的法律规制在多元利益间取得均衡。

(三)个人信息保护的理论范式研究

个人信息保护的理论范式经历了隐私保护论、个人信息自决论、场景保护论。

隐私保护论始发于隐私权概念,其核心是保护个人的精神性人格权益,是对个人隐私期待的保护。这个阶段个人信息的开发利用价值处于沉睡阶段,保护方式上强调防御和事后救济。

信息自决论产生于二十世纪六七十年代,是个人对自身相关的信息是否能被收集、处理和使用的决定权,理论基础是人的主体地位和人格发展自由。大数据时代,很多个人信息的产生不再仅仅与个人的人格相关,也具有了越来越多的社会性和公共性,信息自决与信息利用处于同一维度[7]。

场景理论由美国学者尼森鲍姆教授提出,该理论认为不同场景中个人信息保护的保护边界不是固定、僵化和一成不变的,需要将个人信息的判定标准与当时的场景联系起来,具有个性化、动态化的优势[8]。

保护理论发展与时代需求相匹配,在信息量较小、个人信息开发水平和应用水平较低的阶段,更侧重于个人隐私的保护和自我控制。信息自决可以是一种良好的治理理念,但由于其自身的缺陷和面对大数据复杂的场景,绝对化的信息自决是不现实的,也不利于数据经济的发展。大数据时代的个人信息保护将在信息主体、社会利用和公共监管多方利益的平衡中展开。

(四)个人信息保护法治实践的研究

法治实践的研究涉及比较法研究、个人信息关联结构、保护理论应用等。法治实践的比较法研究主要借鉴了美国和欧洲的实践。保护理论的实践研究涉及场景理论的应用研究和功能再造[9]。个人信息关联结构的司法实践研究涉及司法中相关法律术语统计、对比和辨析,对个人信息相关权益法律属性的解析[3]。保护理论在实践中的应用研究涉及现有法律规制中个人信息自决的体现及其反思[10]、激励理论实践机制和经验总结[6]。

四、结语

本研究综合历年总发文量、作者、关键词、参考文献等指标,运用趋势分析、共现分析、聚类分析、突现分析等文献计量分析方法,追踪了一批业内有影响的核心研究力量及分布,以量化的方式界定了一批有影响的代表性文献,探索了当前和未来的研究主题和趋势

个人信息保护范围的界定仍然处于探讨中、个人信息保护的多元价值冲突仍然突出、未来的理论研究预计仍将侧重于场景理论和激励理论的创新和进化。现有的法律规制也落后于经济和社会发展的实践需求,以“信息主体自决”架构设计的规制体系导致个人信息权益无法得到实质意义的保护,企业也背负沉重负担,迟滞了时代的数据红利释放。兼容概念界线模糊、平衡多元利益、解决个人信息主体保护和利用的博弈力量失衡的个人信息保护架构在实践上具有紧迫性。以上目标的达成需要一种多层次相互衔接、全过程的动态管理的综合治理模式。

参考文献:

[1]尹丽春.科学学引文网络的结构研究[D].辽宁:大连理工大学,2006:91-92.

[2]彭诚信,向秦.“信息”与“数据”的私法界定[J].河南社会科学,2019,27(11):25-37.

[3]谢琳.大数据时代个人信息边界的界定[J].学术研究,2019(3):69-75.

[4]项金桥.个人信息权权益特征及其利益平衡[J].学习与实践,2019(4):68-74.

[5]王锡锌.个人信息权益的三层构造及保护机制[J].现代法学,2021,43(5):105-123.

[6]金耀.个人信息私法规制路径的反思与转进[J].华东政法大学学报,2020,23(5):75-89.

[7]谢远扬.《民法典人格权编(草案)》中“个人信息自决”的规范建构及其反思[J].现代法学,2019,41(6):133-138.

[8]孙玉荣,卢润佳.“场景完整性理论”的应用检视和功能再造——以个人信息保护司法裁判为视角[J].北京联合大学学报(人文社会科学版),2022,20(3):70-79.

[9]孔祥稳.论个人信息保护的行政规制路径[J].行政法学研究,2022(1):131-145.

[10]孙清白,王建文.大数据时代个人信息“公共性”的法律逻辑与法律规制[J].行政法学研究,2018(3):53-61.

基金项目:创新训练国家级一般项目,项目名称:我国个人数据关联结构与演化态势的法治治理---基于CiteSpace工具计量分析(项目编号:202210589035)

作者简介:

郑志涛(1987.6-),男,汉族,河北唐山人,法学博士,讲师,研究方向:私法、私权;

李佳珺(2004.1-),女,汉族,湖南宜章人,本科,研究方向:民商法、网络与数据法学。