四阶阅读:信息加工视域下初中生数学理解力培养

【摘要】

基于当前初中生数学阅读理解过程中普遍存在的信息提取能力、加工能力、运用能力等薄弱的现状,通过依托认知加工信息学理论,建构初阶认知阅读、二阶检视阅读、三阶转化阅读和四阶延续阅读四步递进支持策略,达成提升初中生的数学理解力,从而培育学生核心素养.

【关键词】四阶阅读;信息加工;理解力

《义务教育数学课程标准(2022年版)》核心素养中的“三会”明确指向了阅读思考和表达,同时在课程标准中也更明确地指出了我们如何从现实的世界客观现象中发现数量关系与空间形式,提出有意义的数学问题,能够理解自然现象背后的数学原理等内容都指向了阅读[1].苏联教育家苏霍姆林斯基说过:“学会学习首先要学会阅读,一个阅读能力不好的学生,就是一个潜在的差生.”苏联数学教育家斯托利亚尔说过:“数学教学也就是数学语言的教学.”数学作为一种科学语言和交际工具,其沟通与交流能力、理解与表达能力更是学生发展的关键能力.数学阅读理解力是学生数学核心素养的重要组成内容,同时也是学生进行数学学习、发展的基础能力.

1初中生数学理解力的现状

1.1阅读理解视角错位:信息提取辨不清数学元素

学生在阅读数学时,会像阅读语文一样,比较关注文本情节和配图等,不能有效地根据问题对信息进行筛选,并对有用信息进行提取,缺乏从数学的角度去理解文本,导致学生仅凭自己的阅读方式去理解,造成了思维上的误区,找不到关键点.来自阅读态度的原因为不能认真审题,也存在不愿意去审题的现象,在审题时注意力不集中,有时未读清题目就开始解答;来自依赖性的原因为老师读题能懂,老师不读题就不懂,遇到困难过于依赖于老师.

1.2阅读理解分析薄弱:信息加工构不成数理逻辑

学生不能对数学文本的要素进行有效分析,并理清數学内容要素关系,不能有效建构文本语句间的逻辑关系.出现对文本加工能力较弱的原因,来自意志方面的原因为学生看到较长的文本材料时,出现烦躁不愿意去思考现象;来自知识联系方面的原因为前后知识无法联系,不能有效地进行前后串联;来自理解力方面的原因为挖掘隐含信息的能力太差,不能有效地将隐含信息寻找出来;来自解决思考方面的原因为看到题目没有思路,很多题目不知如何下手.

1.3阅读理解表达含混:信息输出达不到学以致用

有些学生在对信息加工之后,但却不能用自已的方式表达出来或表达清楚,不能有效地对理解的信息转换成适合自己可以理解的思维逻辑和意义,所形成的信息因缺乏整理而不能让信息保持更长久,也不容易提取.出现对运用能力缺乏的现象,来自学习习惯方面的表现为阅读太少,没有养成良好的阅读习惯,缺乏具备较好的阅读经验;来自语言方面的有不能较好地把文字和图表有机结合,不善于数形结合,不能较好地对文字语言、符号语言、图形语言进行互译,转化成适合自己的理解方式;来自灵活性的表现为不能较好地学以致用和举一反三.

2初中生数学理解力培养的实践探索

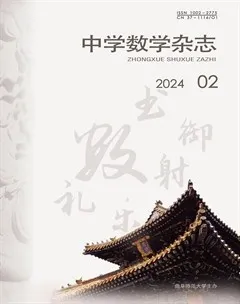

针对学生理解力存在的问题,依托信息加工理论学,基于初中生数学阅读认知的心理机制,建构认知阅读、检视阅读、转化阅读和延续阅读四个层次,达成感知性理解、还原性理解、创造性理解和分享性理解,提升初中生的数学理解力,从而提高学生自我学习能力,提升数学学习效率与质量,具体如图1所示.

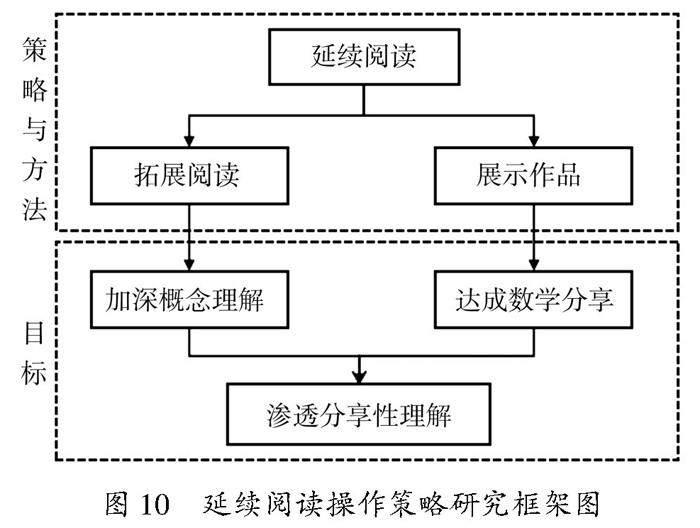

2.1初阶“感知性阅读”:转换视角,学会提取数学元素

认知阅读环节是学生根据已有的知识技能和学习经验,对数学文本中信息进行识别,既有宏观层面的识别,又有微观层面的识别.宏观层面的识别主要是浏览略读,是学生在阅读中潜意识的获得,而不是学生有意去获得.微观层面的识别主要是圈画精读,部分信息由于学生遗忘或者未学过,就无法通过搜索已知知识经验来完成识别,就需要通过寻找支持策略来完成识别.“认知阅读”操作策略研究的框架如下图2.

2.1.1浏览略读——形成数学文本的总体印象

浏览略读,是指用较短的时间对阅读内容浏览一遍,从而对阅读内容作大致地感知、了解,对阅读对象有一个总体的印象.阅读小说或故事书时,可以不注意细节,可以进行跳跃式阅读和选择性阅读,但数学阅读不同于一般阅读,需要对每一句话,每个词都需要阅读到.在学生阅读的过程中,首先要通读文本的内容,了解文本的全貌,及定理、概念涉及的相关知识点,且要进一步思考:与这些内容有关联的知识点有哪些?前面在什么时候已经学过?当时老师是怎么教的?尽量对所学的新内容、新知识的基本结构有个初步框架,在总体上能做到心中有数.

例如,某超市经营的一款新电动玩具的进货单价是15元,在1个月的试销阶段,每件玩具的售价是20元,销售量是200件.根据市场调查,销售单价每涨1元,1个月就会少售出5件.若商店在一个月获得了2250元的销售利润,求每件玩具的售价定为多少元时,顾客更容易接受.

学生浏览后需要知道本题是关于商品涨价、销量减少的问题,材料中隐含了商品降价,销量增加等新的数学知识,或暗示了根据题意列表梳理关系找到合适设元的解题方法,对所呈现的信息和问题有一个总体的印象.然后从题目中的新信息、新知识、新方法进行迁移、建模,解决题目中提出的问题.

2.1.2圈画精读——提取数学文本的关键信息

在学生阅读的过程中,通过圈画等方式标出专业术语、关键词等,为后续的信息加工做好准备工作.专业术语是指数学文本中出现的概念、符号等.如解决银行存款问题时涉及的“本金”“利率”“利息”等术语.如果不理解这些专业术语的含义、性质及功能等,会导致对整个文本产生理解障碍.关键词是指数学中除专业术语外,对正确理解文本起关键作用的词.如“多1倍”“至多”“不小于”“有且只有一个”等.如果不关注这些关键词,会扩大或缩小文本的含义,造成理解困难.

例如,某品牌护眼灯的进价为每台240元,商店以每台320元的价格出售.“五一”期间,商店为让利于顾客,计划以利润率不低于20%的价格降价出售,则该护眼灯最多可以降价元.

在阅读过程中,需要圈画出“利润率”“不低于”“最多”,理解其含义才能完成对题意的理解.

2.2二阶“检视性阅读”:明晰关系,初步构架数理逻辑

检视阅读环节,是学生在认知阅读的基础上,结合已有的知识经验,通过对数学文本进行一系列的加工,对数学文本进行对比、比较、加工和分析,进行有意义的信息加工,对材料中的信息作较为深入的思考、分析和判断.“检视阅读”操作策略研究的框架如下图3:

2.2.1要素分析——厘清数学内部要素关系

在阅读数学文本过程中,有时由于信息量偏大,有时由于省略关键词,学生在阅读过程中对文本的要素不能正确分析,需要通过删减或填补等方式,厘清数学内部要素之间的关系.

删减法去粗取精,提炼句子主干

删,这是对阅读信息量较为繁杂时提出的精读方法.数学文本中,文字表述比较丰富、信息量比较大、涉及的相关知识比较广泛,容易对学生的数学阅读造成干扰,引导学生在阅读中做适当的“删”,提炼句子主干.

例如,我国元朝数学家朱世杰所著的《算学启蒙》是中国的数学著作之一,书中记载了这样一道问题:“良马日行二百四十里,驽马日行一百五十里,驽马先行一十二日,问良马几何追及之?”其大意是:快马每天跑240里,慢马每天跑150里,慢马先跑12天,问快马几天可以追上慢马?(“里”是古代的一种度量单位)

类似很多关于中华传统文化融入中考的试题,很多信息都是文言文,对于解决问题不起作用,需要筛选,将需要的信息找出来,其余信息删除(画双划线部分),以免过多信息对解题造成干扰.经过删减后,以上信息从文字量上减少了一半多,阅读量的减少可以让学生有更多的精力去思考重要的条件信息,更容易去寻找问题所对应的条件.

填补法补充缺失,完整呈现要素关系

补,针对省略或隐去关键字词的数学文本而采取的阅读处理的方式,引导学生在阅读中再现完整的数学语言来表述内容,可以完整呈现关键词间的关系.

例如,一列动车的速度是240千米/ 时.一辆汽车的速度是这列动车的58,是一架飞机的18.这架飞机的速度是多少?

题中对于“是一架飞机的18”的理解存在歧义,到底是“汽车的速度是一架飞机的18”,还是“动车的速度是一架飞机的18”.需要联系前后语句,理解后把关键词补进去,形成完整呈现关键词之间的相互关系.

2.2.2结构分析——建构数学文本语句逻辑关系

阅读中需要寻找数量关系或等量关系,对文本结构进行分析,可以通过算式表达来呈现文本之间的逻辑关系,也可以通过图示表达,让其逻辑关系更加清晰可见,从而实现对语句逻辑关系的正确建构.

算式表达法逻辑关系的简洁化呈现

把较为抽象的文字语句,通过一定的技能和技巧转化成较为简洁的关系式,让学生更容易找到相互间的逻辑关系.

例如,已知小明的妈妈和小明今年共36岁,再过5年,妈妈的年龄比小明年龄的4倍还大1岁,当妈妈40岁时,小明的年龄是多少?

解答本题关键是找到等量关系,可以将抽象的文字转换成算式“小明妈妈今年的年龄+5=4×小明5年后的年龄+1”“5年后小明的年龄+5年后小明妈妈的年龄=5年后两人的年龄和”,转换后数量之间的关系变得简洁又清晰.学生学会用关系式表达逻辑关系,可以为后续的列式计算打下良好的基础.

图示表达法逻辑关系的可视化呈现

画示意图、画线段图、列表等方式是数学阅读过程中常用的处理信息的方式,把抽象的数学语言,借助直观形象的图示表达,让文本中的逻辑关系可视化.

例如,甲每天生产某种零件80个,甲生产3天后,乙也加入生产同一种零件,再经过5天,两人共生产这种零件940个.问乙每天生产这种零件多少个?

引导学生将文字信息中的数量关系用线段图来表示(如图4),可以清楚地看出甲、乙的工作量和总的工作量之间的逻辑关系,并知道条件和问题是什么,为后续得到等量关系打下基础.

2.3三阶“转化性阅读”:意义理解,理顺解决问题路径

转化阅读环节,是学生在认知阅读和检视阅读之后的环节,是对接收的信息进行形式转换,结合自己已有知识对新信息的加工,组成适合自己可以理解的思维逻辑和意义.分析阅读的目的是为了使信息保持的更长久、更容易提取.“转化阅读”操作策略研究的框架如下图5.

2.3.1语言互译——指向数学阅读创造性理解的复合式表达

数学语言有三种形式,包括文字语言、符号语言和图形语言(如图6).数学语言的高度抽象性、严谨性、精确性,尤其是符号语言和图形语言跟一般的文字语言差别较大,因此,在数学阅读过程中,转化是学生进行数学阅读的常用方式.语言转化法分为两种形式:第一种是用同种语言解读相关字符,这种形式的解读,能够使学生理解得更为透彻深入;第二种是另一种语言来解读相关字符,使得各种语言形式的优势得以发挥出来.

例如,说出定理“线段垂直平分线上的点到线段两端的距离相等”的逆命题,并证明这个逆命题是真命题.

读题,就是要弄明白题目中的名词、术语的意义,分清“题设”和“结论”,然后根据题意画出正确图形,即文字语言转化成图形语言(如图7),最后结合图形在已知项中写出题设,在求证项中写出结论:

已知:AB是一条线段,P是一点,且PA=PB.

求证:点P在线段AB的垂直平分线上.

2.3.2图式思辨——指向数学阅读创造性理解的精致化建构

数学阅读的过程是一个对内容中的信息从感知到理解的过程,它也是一个信息建构的过程.当外在信息內化为学生自身的认知图式后,通过思辨论证、实践运用等方式,引导学生在数学阅读中经历数学信息的同化和顺应,使学生经历这样的思辨建构过程,发现自己认知图式中的薄弱环节或漏洞,进而有针对性地进行补救,使得学生数学阅读认知图式逐渐精致化和组块化,进而提升数学阅读理解力.图8

例如,在8长为30m、宽为20m的花坛(图8)中修建两条相互垂直的等宽甬道,使剩余部分的面积为551m.求甬道的宽为多少米.

解决这类问题,可利用“图形经过平移,它的面积大小不会改变”的道理,把纵、横两条道路移动一下,化整为零(如图9).

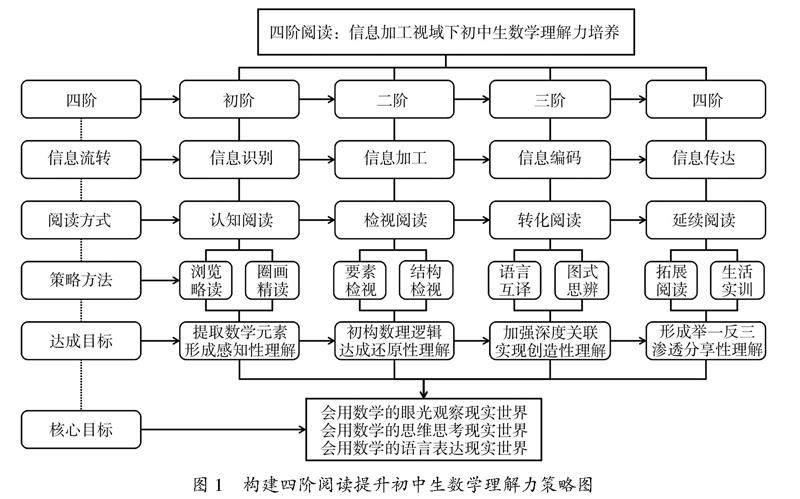

2.4四阶“延续性阅读”:分享经验,提升举一反三能力

延续阅读环节,是学生在认知阅读、检视阅读和转化阅读之后的最后一个环节,它是指提高知识源的覆盖面,扩展知识的纵深,达成分享推荐阅读内容的目的.数学阅读除了教材知识之外,还包括阅读与数学有关的科普知识和课外知识,既可以加深学生对課内知识的理解,也可以增加学生的知识面,拓展数学视野,提升阅读的生命力.可以根据自己的问题,展开系列阅读、主题阅读等;也可以结合思维导图形成数学小作品;最终进行公开的成果展示.“延续阅读”操作策略研究的框架,如图10.

2.4.1拓展阅读——加深概念理解

当前,各个版本数学教科书均增加了阅读材料,如人教版教科书增设了“阅读与思考”,浙教版增设了“阅读材料”,北师大版增设了“读一读”,华东师大版增设了“读一读”和“阅读材料”,苏科版增设了“阅读”和“读一读”等内容,它们是中华传统文化融入教科书的一个载体,主要介绍与数学教学内容相关的数学史知识以及数学知识的延伸、拓展和应用.章建跃博士认为,数学教科书中编排“阅读与思考”“阅读材料”和“读一读”等内容的出发点有两个:一是体现教学内容的弹性,使教科书更符合不同层次学生的发展;二是帮助学生理解、掌握正文的内容,激励学生探究新的知识,开阔学生的视野,培养学生的人文精神.

2.4.2生活实训——达成数学化分享

数学阅读中,学生会有自己的发现和感悟.可以让学生用自己的方式记录、整理、呈现出来.思维导图是一种非常有效的思维模式,把主题、关键词、图画、颜色等以图文并重的方式方法创建记忆链接,打开了人类大脑的无限潜能,把数学阅读得到的发现和感悟串联起来,并且呈现它们之间的关系;也可以写数学小论文,把通过阅读所产生的“新发现”写出来,不仅写出结果,也要写出产生的思维过程.像这样,在阅读中不把知识放在第一位,而把数学思想、数学方法放在第一位,让学生在想象中再创造,实现深度阅读[2].

总之,现代社会对人的数学阅读理解力要求越来越高,没有良好的数学理解力是不行的,因此,教师应当提高对数学理解力的重视,激发学生的阅读兴趣;课前做好充分准备,引导学生积极阅读思考;课中增强数学阅读,培养数学阅读理解力;课后阅读反思,帮助学生拓宽数学知识;引导学生开展阅读延伸,培养学生核心素养.让阅读走进数学课,实现对学生阅读理解力的有效培养,促进学生全面发展.

参考文献

[1]中华人民共和国教育部制定.义务教育数学课程标准:2022年版[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]金国成.四阶驱动:初中生数学阅读力培养的教学策略[J].中学数学月刊,2022(12):15-18.

作者简介金国成(1985—),男,浙江嘉兴人,中学高级教师;曾获“浙江省中小学教坛新秀”“浙江省最美教师候选人”“嘉兴市学科带头人”等荣誉,获区级以上各类教师业务竞赛奖20余项;主持市、区级教育科研课题10余项,发表论文40余篇,其中人大报刊复印资料全文转载1篇.