长调依然悠扬

——草原歌王拉苏荣的艺术人生(二)

兰宁远

逆境中钻研唱法 二次拜师终偿夙愿

1965 年秋,新疆维吾尔自治区成立10 周年,贺龙元帅率领中央代表团赴新疆慰问,年仅18 岁的拉苏荣作为代表团的一员,登上了慰问演出的舞台。一曲长调《乌珠穆沁团尾马》唱罢,台下掌声雷动。回到内蒙古后,乌兰夫同志在呼和浩特举行宴会为艺术家们庆功。席间,拉苏荣为乌兰夫演唱了他在新疆演出时的那首长调。乌兰夫听后,立刻招呼拉苏荣坐到自己身边,拉起他的手对在场的人们大声说:“我们的小哈扎布培养出来了!”

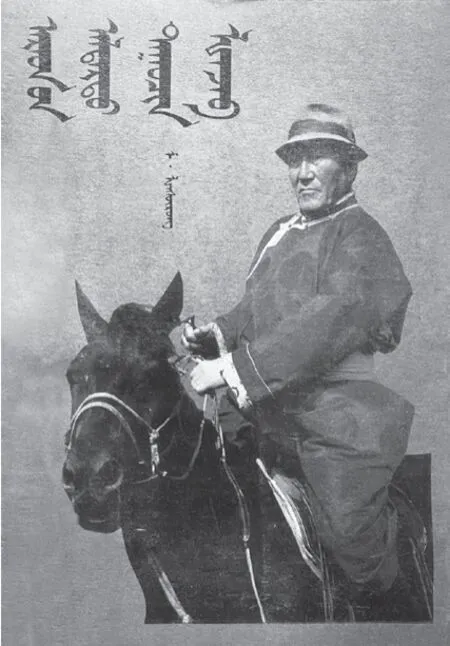

哈扎布的名字对拉苏荣来说,并不陌生。

那是1962年的圣诞节。傍晚,内蒙古艺术学校为外宾组织了一次盛大的联欢晚会,拉苏荣第一次见到了蒙古族长调最优秀的歌者哈扎布,他被这位“蒙古歌王”的歌声打动了,一种天荒地老、苍苍茫茫的情绪顿时袭上心头,不觉泪涌眼眶……

在长调艺术上有着至尊地位的哈扎布是年轻的拉苏荣心目中的偶像。听到乌兰夫的话,拉苏荣萌生了一个念头,向自己民族的大师拜师学艺。几天之后,拉苏荣精心备好了哈达、砖茶、奶酒,恭恭敬敬地来到哈扎布面前,用敬慕的眼神期待着,但没想到,尴尬的一幕出现了,面对拉苏荣的拜师请求,哈扎布微微垂下眼睛,不置可否。拉苏荣默默地离开了哈扎布的家。拜师失败了,但细心的拉苏荣却从这位歌王的沉默背后发现了他不易察觉的痛苦,这痛苦是说不出口的,而且是不愿说出来的。

果然,没过多久,“文革”的狂潮就席卷了草原。长调成为“封资修”的大毒草,受到批判和清除,哈扎布因为被乌兰夫称为“蒙古歌王”,而被诬为“乌兰夫的黑爪牙”,沦为阶下囚。哈扎布被抓走的那天,拉苏荣怎么也不相信这位慈祥的老人会是“阶级敌人”,他和老师昭那斯图忧心忡忡地来到哈扎布的家中,只见一张张唱片如秋风落叶般地散落满地。拉苏荣捡起来一看,几乎全都是哈扎布演唱的长调珍贵录音。昭那斯图老师痛惜顿首:“这么宝贵的财富,怎么会这样?怎么会这样啊……”一代歌王的心血和尊严竟这样任人践踏,拉苏荣感到一阵钻心的痛,他顾不得被扣上“同党”帽子的危险,悄悄地把这些唱片一张不落地全部捡了回来。在那些沉闷而动荡的日子里,无心政治运动的拉苏荣一有空就门窗紧闭,悄悄听那些捡来的唱片。悠长而庄严的旋律、繁复的波折音和只可意会的内在节奏,让拉苏荣寻找到了狂热背后独有的宁静。

走马中的好走马呦,

步伐矫健朝前走,

男人中的男子汉呦,

锁定目标不回头……

——《走马》

《走马》《小黄马》《四季》《圣主成吉思汗》《小黑马》《有这么一个好姑娘》……拉苏荣一首首地体会哈扎布演唱的魅力,一句句地领悟歌曲的意境,一个个音符地琢磨演唱的技法,直到有一天,他学会了唱片上的全部歌曲后,开始盼望着一个春天的早日到来……

拉苏荣在黑白颠倒的浩劫中表现出了比同龄人更多的深邃的沉稳。“文革”中,他所在的乌兰牧骑虽然受到了强烈的冲击,但所幸的是,他们仍可以奔走于内蒙古各地为牧民演出。那一时期,禁止演唱传统蒙古长调,乌兰牧骑演出遇到了难题。为了不让长调艺术失传,也为了自己能继续演唱长调,拉苏荣想出了一个办法,他把长调的老词改成了歌唱毛主席和共产党、宣传大庆和大寨精神的新词,演唱录制了《北疆赞歌》《毛主席,我们心中的红太阳》《奶酒献给毛主席》《牧民的心愿》《金色的边疆》等一批原创歌曲,并借助内蒙古人民广播电台播出,让牧民和基层群众都能听到自己民族的声音。

站在辽阔的草原,

遥望着祖国首都,

牧民酿出醇香奶酒,

献给领袖毛主席……

——《奶酒献给毛主席》

拉苏荣的这一努力,非常智慧,也很实用,让就要失传的长调艺术在逆境中顽强地生存了下来。

1975 年的一天,哈扎布被解除监禁。虽然还没有平反,但哈扎布已经恢复自由的消息让拉苏荣埋在心底的心愿再次变得鲜活起来,他第一时间赶到哈扎布家里,向他表达期待了整整十年的拜师夙愿。可任凭拉苏荣态度怎么恳切,哈扎布却仍如出一辙地不置可否。毕竟没有真正“解放”,心有余悸的哈扎布有着太多的顾虑,更不愿意让这个无辜的孩子因为自己受到牵连,他只能选择沉默。屋子里的空气凝固了,但拉苏荣没有灰心,他灵机一动,站直了身子,一首接一首地把唱片里的歌唱了个遍。哈扎布收徒有一个原则——用嗓子学的不收,用心学的收。已经禁声十年的哈扎布从拉苏荣的歌声中听出了一个蒙古族青年赤诚的心、沸腾的血,还有执着的信念,更有对生命的热爱,一股热泪喷涌而出,他拉起拉苏荣的手含泪点着头说:“孩子,别人都骂我,你却在悄悄地学我……”拉苏荣的虔诚终于感动了一代歌王。“行了,从今天起,你就是我徒弟了。”听到哈扎布这样说,拉苏荣“扑通”一声跪在地上……

白云是什么,

白云是蓝天的浪漫。

百灵是什么,

百灵是草原的浪漫。

长调是什么,

长调是心灵的浪漫。

哈扎布用流淌于自己内心的深情表达,把几十年的艺术积累毫无保留地传授给了拉苏荣。生活,只有投身于她的怀抱,才能尝出其中的滋味。对艺术来说,也是一样的。哈扎布对拉苏荣说:“无论在哪里演唱,只要头脑中有草原、毡包、马牛羊,那么节奏、曲调、色彩、技巧就都有了草原的味道。”在哈扎布的倾囊相授下,拉苏荣用心灵把握长调艺术独特的节奏,抒发他对苍天大地的真切感受,精神领域一天天在加宽,胸襟一天天在扩大,对牧民群众的感情也一天天在丰满深刻。

当年,毛泽东和周恩来等老一辈革命家都观看过乌兰牧骑的演出,听过拉苏荣的演唱。在拉苏荣唱过的歌中,《赞歌》是周恩来同志亲自领导的《东方红》大型音乐舞蹈史诗中的一首歌颂民族团结的歌曲,《草原上升起不落的太阳》更是周恩来同志经常和文艺工作者一起欢唱的歌曲。

享誉国内外的经典情歌

在拉苏荣演唱的歌曲中,有一首家喻户晓的《敖包相会》。这首歌是20 世纪50 年代风靡全国的电影《草原上的人们》中的插曲,由编剧通福、作家玛拉沁夫作词,作曲家海默在科尔沁民歌《韩秀英》的基础上改编而来,是一首男女对唱的情歌,表达了草原生活的美满与牧民青春的炽烈。

十五的月亮升上了天空呦,

为什么旁边没有云彩。

我等待着美丽的姑娘,

你为什么还不到来呦……

如果没有天上的雨水呦,

海棠花儿不会自己开。

只要哥哥你耐心地等待哟,

你心上的人儿就会跑过来呦嗬……

1970 年盛夏的一天,内蒙古乌兰牧骑在呼和浩特有一场重要演出,导演达林太特意安排拉苏荣和金花演唱《敖包相会》。拉苏荣和金花谁也没有想到,这次偶然的合作竟让他们延续了五十多年——

1979 年,拉苏荣与金花演唱《敖包相会》

1979 年10 月,内蒙古艺术家代表团出访非洲三国,拉苏荣和金花带着《敖包相会》来到布隆迪、坦桑尼亚、塞舌尔,他们的深情演唱,获得了异国观众的喜爱和欢迎;1987 年年初,央视春节联欢晚会总导演邓在军,邀请拉苏荣和金花参加“春晚”演出,他们现场演唱的《敖包相会》通过电视屏幕走进千家万户,一段动人的草原爱情旋律迅速传遍大江南北,成为一个时代的音乐经典;1989 年秋,内蒙古艺术家代表团出访保加利亚、匈牙利、波兰、捷克等国,拉苏荣和金花又把《敖包相会》唱到了多瑙河畔。在保加利亚第22 届布尔加斯国际民间艺术节期间,他们演唱的《敖包相会》《草原牧歌》和保加利亚民歌《格林卡》获得了本届艺术节的最高奖项特等奖……

2018 年,拉苏荣与金花再度演唱《敖包相会》(王泗江摄)

把草原的DNA带到北京

20 世纪八九十年代,以拉苏荣、金花、牧兰、德德玛等为代表的蒙古族歌唱家用自己的歌喉在茫茫草原上汇聚起了歌的海洋,草原音乐的天空因为他们而更加光彩照人、耀眼夺目。当越来越多的人开始关注蒙古族音乐,越来越多的听众渴望听到蒙古族长调时,蒙古族歌唱家走出内蒙古、走上全国的舞台就成了顺理成章的事情。1994 年,拉苏荣从内蒙古歌舞团调入中央民族歌舞团,成为蒙古族歌唱家在国家级艺术院团中的重要代表之一。拉苏荣带着《小黄马》《森吉德玛》《啊!草原》《北疆赞歌》《锡林河》《走马》《博格达山峰》《弹起我心爱的好必斯》《遥远的特尔格勒》《圣主成吉思汗》《赛里木湖》等蒙古族歌曲走遍了祖国各地,他还用心借鉴兄弟民族及西方的声乐技巧,实现了长调抒情的至高境界——天籁与心籁浑然一体,日渐成为了当代蒙古民族最具权威和代表性的歌唱家之一。

1995 年9 月23 日,“绿色的旋律——拉苏荣独唱音乐会”在北京音乐厅成功举办

1996 年,拉苏荣在北京那达慕上演唱

对拉苏荣来说,舞台变了,但对长调艺术的追求没有变;观众变了,但为祖国歌唱、为人民放歌的热忱没有变;环境变了,但血液里流淌着的来自草原的DNA 没有变。1995 年9 月23 日晚,享有“中国的音乐圣殿”之称的北京音乐厅里牧歌荡漾,拉苏荣身穿华丽的蒙古袍,手捧洁白的哈达,用一台极具草原特色的个人独唱音乐会,唱出了流淌在内心深处的旋律。1997 年7 月,与音乐会同名的《绿色的旋律》电视音乐风光片专辑在内蒙古自治区成立50 周年大庆的日子里出版发行……

拉苏荣的奉献与汗水惠及的不只是蒙古族和他们脚下的土地,他还为中华文化的沃土增添了独特的瑰丽,向世界展示着中华民族的赤诚与豪迈,他也因此与俄罗斯的杜古尔达希耶夫、蒙古国的江格德一起被誉为世界“蒙古族三大男高音”,被人们亲切地称为“第二代草原歌王”。

用文学传承长调艺术

随着时代的发展和科技的进步,游牧这一古老的生产生活方式逐渐淡出草原,特别是伴随着改革开放的进程,流行音乐和港台歌曲进入内地、飘到草原。在现代化的传播手段面前,牧民有了更多的选择,长调还有没有人在听,还有没有人会唱?面对这样的质疑,拉苏荣是乐观的,他坚信长调定会永恒。“蒙古族长调是世界的,是人类的,是流淌在蒙古人血液里的,是镌刻在蒙古人骨子里的文化DNA。”但千百年来,长调都是通过演唱者的歌喉才得以传承,是一种口传文化,口口相传往往会丢失一些元素,这样下去长调就变得越来越不正宗。如果不及时保护,长调即便不会消失,也将会支离破碎,而要传承、要发展、要弘扬,就必须有一个载体,这个载体就是语言和文字。

“多年来,蒙古族人背着‘她’、驮着‘她’一路走来。我们必须保护长调,守护蒙古族文化的魂。我一辈子都在演唱、研究、传承长调,有义务把长调的内涵和技法传授下去。尽管肩上的担子很重,我却责无旁贷。”作为蒙古长调最优秀的歌者,传承蒙古长调早已成为拉苏荣的一种行动自觉。于是,他有了将长调艺术、长调文化用文字记录下来的打算。但对从来没有汉语写作基础的拉苏荣来说,这无疑是一座难以逾越的高峰,想要翻山越岭,必须有一把劈山的“神斧”,这把“神斧”就是向汉族的文化学习。

为了实现这个目标,1984 年,拉苏荣听说内蒙古大学要恢复举办因“文革”停办的文学研究班,就主动申请报名。然而,这个班招收的都是在文学创作上有所建树的作者,不仅要求公开发表过作品,还要具备足够的影响力。拉苏荣是歌唱家,虽然他的演唱无可挑剔,但并没有发表过像样的文学作品,显然不符合录取要求。拉苏荣没有胆怯退缩,他相信经过努力自己是可以做到这些的,于是登门拜望了两位著名作家——云照光和巴·布林贝赫,他们当时一位是自治区文化局局长、一位是这个班的班主任。拉苏荣把用文学传承艺术的想法和自己的打算一五一十地告诉了两位作家。面对这样一位渴求知识、愿意学习的艺术家,作为前辈又怎能拒绝呢?拉苏荣的真诚打动了云照光和巴·布林贝赫,终于如愿走进了内蒙古大学的课堂。拉苏荣知道自己基础差,但他并不着急,从写一点感悟、一篇散文、一部小传开始,逐步实践与积累。更重要的是,拉苏荣这两年专心阅读了大量古今中外的文学名著和专业书籍,还在赴蒙古、日本进行艺术交流时,学会了对不同文化进行比较研究。

紧张充实的两年过去了,拉苏荣不仅熟练地掌握了文学写作的技巧,艺术理论和审美水平也有了很大的提高。文学研究班毕业前,拉苏荣撰写的学术论文《论蒙古族长调》发表在《内蒙古社会科学》杂志上,填补了蒙古族长调理论乃至我国少数民族声乐理论研究的空白——

汉族歌曲是人与人之间的交流,蒙古族长调歌曲则是人与自然的交流。在一望无际的大草原上,听众稀少,牧民在马背上抒情,所以长调是唱给大自然的赞歌,是对大自然的膜拜——草原、森林、牧群、河流、峡谷、雄鹰、太阳、月亮、星星……长调是与苍天对话,大地絮语。长调节奏是马蹄声、哞咩声、风声雨声树梢声。长调抒情的至高境界——天籁与心籁浑然一体。长调因地域不同而有永恒的主题——藏族长调歌唱雪山、蒙古族长调歌唱草原……

书写三位老师的长调人生

1986 年春节前,拉苏荣随内蒙古歌舞团进京演出。演出前,乌兰夫同志专门到后台看望演员。一进门就问:“小哈扎布来了没有?”正在化妆的拉苏荣闻声来到乌兰夫身边,乌兰夫关切地问:“你的老师哈扎布来了吗?”

“他在锡盟有事过不来。”拉苏荣回答说。

“身体怎么样?”乌兰夫又问。

“还好。”

听了拉苏荣的话,乌兰夫点了点头,若有所思地说:“哈扎布的生平和经验很珍贵,应该写成书啊。”

拉苏荣(左二)与宝音德力格尔(左一)、哈扎布(左三)等合影

那天晚上,拉苏荣的激情演唱使几千名首都观众沉醉于对蒙古长调的痴迷和狂热之中。演出结束回到宾馆,拉苏荣仔细回味着乌兰夫的话——“哈扎布的生平与经验应该写成书啊。”当时在场的既有国家民委的领导,也有很多著名的艺术家,这番话,乌兰夫并不是单单对拉苏荣讲的,但作为蒙古族长调最杰出的继承人,作为哈扎布最得意的学生,作为受过系统学院教育的新一代艺术家,拉苏荣感到义不容辞。但究竟应该写些什么,怎么去写呢?那个夜晚,拉苏荣辗转反侧,彻夜未眠。

第二天清晨,长安街电报大楼传来熟悉的《东方红》钟声,拉苏荣忽然领悟到了乌兰夫的本意在传承——以文本传承的形式改写长调口传心授的历史。

回到内蒙古,拉苏荣遍寻哈扎布的资料,但遗憾地发现,关于这位杰出的长调歌王,竟没有一星半点的文字资料,就连有关长调的资料也几乎是空白。一切都在提醒拉苏荣,自己要做的是一件亘古未有的难事;可又有一个声音在对他说,如果自己不去整理,这份宝贵的财富可能就会失传。决不能让长调从它萦绕千年的草原上消逝!乌兰夫的嘱托、哈扎布的期望,让拉苏荣下定决心,“写下去,再难也要写下去”。

拉苏荣(右)与哈扎布(左)在一起

拉苏荣:《人民的歌唱家哈扎布》(蒙文版)

晚年的哈扎布回到了故乡锡林郭勒草原。为了写好自己的老师,拉苏荣在呼和浩特和锡林郭勒之间频繁奔波,既采访哈扎布的亲属、乡亲、同龄人,也向他的同行、朋友和学生请教。那些日子,哈扎布经常提着啤酒和拉苏荣一起在草原上漫步,走累了就盘腿坐下,喝着啤酒,眺望远山,给他讲自己的故事。几年时间过去了,拉苏荣采访了一百多人,记录了三十多盘磁带,写下了十多万字笔记。拉苏荣不仅写哈扎布坎坷一生的冷暖悲欢,也写哈扎布登峰造极的艺术造诣,一个有血有肉、笑对命运的艺术家形象跃然笔下。乌兰夫听说后十分欣慰,不等书稿完成,就亲笔写好了书名《人民的歌唱家哈扎布》。

1993 年,当15 万字的蒙古文版《人民的歌唱家哈扎布》一书付梓时,乌兰夫已经去世。布赫副委员长同样非常关注蒙古族文化的传承,他读了拉苏荣的文稿后,十分欣慰,特意为本书作序。他在“序言”中说:“拉苏荣在记录哈扎布传奇一生的同时,全面总结记录了蒙古族长调的历史、文化内涵及演唱技法,使更多人认识到了长调艺术的国宝级价值。”得到这样的评价按常理说,拉苏荣本可坐在功劳簿上享受“功成名就”的快乐了,但他偏偏不停歇,在他看来一切才刚刚开始。

拉苏荣(左)与宝音德力格尔(中)、哈扎布(右)在草原采风

在拉苏荣的心目中,谈到蒙古族的长调艺术,哈扎布、宝音德力格尔、昭那斯图是必须要隆重推出的三位人物,他将这三位老师比作锅灶的柱石,三足鼎立一般支撑着长调民歌的发展与流传,缺了谁都不行。如同哈扎布一样,宝音德力格尔和昭那斯图的人生命运都很坎坷,但都用自己高尚的人格为保存和发展蒙古族长调作出了突出的贡献,他们不仅教会拉苏荣唱歌,更让他明白了应该怎样做人。就在拉苏荣为哈扎布老师撰写传记的过程中,昭那斯图突然与世长辞。悲痛中的拉苏荣萌生了一个更加宏大的计划,他要再次提笔为宝音德力格尔和昭那斯图作传。

拉苏荣重新走进了文字和音符交织的生活,在《宝音德力格尔传》和《我的老师昭那斯图》这两本书中,既讲他们的风雨人生,也讲他们的艺术成就,特别是将他们独特的演唱方法自然地融在书中,填补了长调艺术家“只闻其声不见其人”的空白。当新世纪到来的时候,共计近40 万字的蒙古族歌唱家传记“三部曲”全部出齐,拉苏荣奉献的是一个全面认识蒙古族音乐、走近蒙古族艺术的文献宝库。

2003 年金秋,中国作家协会公布了新入会的会员名单,拉苏荣的名字出现在名单中,成为中国作协中唯一的蒙古族歌唱家会员。三年后,凭借雄厚的文学创作成就,拉苏荣出席了中国作家协会第七次全国代表大会。

(未完待续)