数字经济、创业活跃度与共同富裕

王认真 刘瑞

[摘要] 共同富裕是社会主义的本质要求。文章选取2011—2021年30个省级层面的面板数据,从发展性、共享性和持续性三个维度构建共同富裕指数,在此基础上使用面板回归模型检验了数字经济对共同富裕的影响,并通过创业活跃度探究其背后的作用机制。结果表明:数字经济对共同富裕具有显著正向影响;进一步研究还发现,区域异质性结果表明数字经济促进共同富裕作用呈现“中部>西部>东部”特征。此外,作用机制分析发现激发大众创业是数字经济促进共同富裕的重要中介渠道。考虑到内生性问题,在采用工具变量、滞后一期以及其他多种稳健性检验后,结论均得到一致可靠的结果。最后,本文提出数字经济通过加快建设新基建、发展新产业以及提高创业活跃度加快全社会共同富裕的实现。

[关键词] 数字经济;共同富裕;创业活跃度;异质性;中介效应

中图分类号:F126;F279.2 文章标志码:A 文章编号:1672-0563(2024)02-0061-10

DOI:10.13773/j.cnki.51-1637/z.2024.02.008

改革开放以来,我国为全面推进共同富裕做出了市场经济体制改革及一系列努力,取得了一些成就。但是,城乡收入差距大、区域发展不平衡以及贫富两极分化等现实问题仍然突出,对实现共同富裕形成了巨大的冲击和挑战。党的二十大报告强调要以“两高三均衡”来积极推动共同富裕,其中两高就是高质量的发展和高品质的生活,三均衡则是收入、城乡和区域的均衡(习近平,2022)[1]。数字经济的出现和发展在很大程度上打破了传统经济的信息壁垒与技术局限,有助于推进基于物联网、区块链、大数据等新技术的新型产业模式与业态发展,为经济发展、基础设施升级和社会环境保护等都带来了积极作用,有利于新时代共同富裕目标的实现。社会创业活跃度是影响市场经济主体活跃性与市场竞争力、发展力的重要因素,在数字经济时代社会创业活跃度得以提升,有利于推动社会资本优化配置和带动产业升级,这对于更高水平的共同富裕实现有一定推动作用。基于此,在中国式现代化背景下,研究数字经济与创业活跃度促进共同富裕的问题具有重要理论和实践意义。

一、文献综述

不少学者就如何实现共同富裕进行了研究。刘培林等(2021)[2]认为应该从提高中等收入群体富裕程度入手,缩小生活水平差距,保障底层生活水平,夯实共同富裕的制度保障;李实(2021)[3]认为实现共同富裕需要进行深层次的改革和加快发展速度,从初次分配、再分配和三次分配方面着手,缩小收入、城乡及地区之间的差距;郁建兴和王杰(2021)[4]认为共同富裕是发展性、共享性和可持续性的统一,在制度设计上遵循激励相容和制度匹配的原则,优化资源和机会分配格局,保障和改善民生。

就数字经济对共同富裕的影响,王庆和张丹枫(2023)[5]运用空间杜宾模型研究发现数字经济能够实现区域绿色经济的协同发展,助力区域绿色经济增长提质增效;夏杰长和刘诚(2021)[6]认为数字经济能够推动宏观经济一般性增长,促进区域产业分散化,加快基本公共服务基本化,从而推动共同富裕稳健前行;刘诚(2021)[7]从收入分配的角度分析了数字经济如何推动共同富裕,发现数字经济总体上改善了收入分配关系,但也存在数字红利被少数平台垄断,创新模式化等问题;欧阳日辉(2022)[8]对共同富裕内涵和数字经济特征和趋势进行分析,数字经济为均衡发展提供了共享机制,推动了全社会共享数字经济红利;王玉洁等(2023)[9]认为数字经济是新时代推动共同富裕的关键力量,通过区域协调发展,科学配置数字经济基础设施,能够进一步完善数字经济发展机制,从而带动周边地区实现共同富裕。

综合上述学者研究,数字经济能够实现经济绿色增长,促进产业区域化,改善分配关系,推动区域协调发展,有利于提升社会财富值。数字经济还能够有效地惠及全民,让人民生产生活中都得到更大便利,推动全社会共享数字经济红利,促进社会财富的全民共享。因此,数字经济在一定程度上可以推动共同富裕的实现。但是,在区域差异化的大背景下,数字经济对共同富裕的影响是否能够有效实现,影响程度如何,应该如何利用好数字经济促成共同富裕,还值得进一步探讨。

二、理论分析与研究假设

(一)数字经济对共同富裕的直接影响

实现共同富裕的前提是保证经济持续稳定的增长,从微观层面上看,互联网等新型技术能够帮助企业满足消费者多样性的需求,为经济主体增加有效信息,完善价格机制。从宏观层面上看,新型技术所带来的规模效应,能够将生产资料更为精准地分配在不同部门,从而提高配置效率和生产效率,保证经济发展的充裕性与持续性。共享是实现共同富裕的必由之路,数字经济通过大数据分析、云计算、人工智能等方式使经济结构趋向扁平化,加快跨时空信息传播,从而降低各类交易成本,有效缓解城乡和发达欠发达地区之间存在的供需矛盾、经济活动空间限制、流动性约束等问题(赵涛等,2020)[10],缩小城乡“数字鸿沟”,使居民收入区域收敛,促进了机会平等和效率提升,确保不同群体在获取财富和公共服务时拥有更加公平的权利。

可持续发展是实现共同富裕的内在要求,数字经济一方面可以优化产业结构、促进产业融合发展,推动技术创新和产品创新。另一方面,数字经济能够赋能传统工业,驱动低碳行业,实现绿色发展。综上所述,在习近平新时代中国特色社会主义的背景下,从共同富裕的前提、必由之路和内在要求这三个方面出发,数字经济均具有直接的促进效果,故本文提出如下假设:

假设1:数字经济的发展会促进共同富裕。

(二)数字经济对共同富裕的间接影响:创业活跃度的作用

数字经济可以通过加快信息交流、知识获取、思想传播等途径进一步丰富创业资源,缓解个体创业的信贷约束,降低信息约束,提高信任水平,从而促进创业活跃度的提升。第一,数字经济的发展使过去以供给为导向的价值链转变为以需求為导向的新型商业模式(罗珉和李亮宇,2015)[11],激发消费者对产品多样化的需求,促进产量的增长和产品市场种类的多样化,从而为创业活动提供了基础。第二,数字经济的发展能够为创业者提供便捷的信息沟通平台,满足其信息获取需求,缓解了融资约束,对创业前的决策支撑和创业后的社会资本积累都有着重要的促进作用。第三,数字经济的发展有助于提高资源配置效率,优化产业结构和转型升级,调整产品的匹配和交易,为创业活动提供了坚实的后台支撑。

此外,创业活动对扩大就业、改善民生和实现社会公平、机会公平有着重要影响,是经济增长的内生力量。数字经济的广泛扩散与渗透有助于贫困或偏远地区的创业行为,加快信息与知识传播,促进了创业活动,同时也推动了产业结构的高级化和合理化,改变了传统的高污染、高投资、高能耗的经济增长模式,实现经济的低碳、绿色的高质量发展。基于以上分析,本文提出如下假设:

假设2:数字经济可以通过提升创业活跃度促进共同富裕。

三、研究设计

(一)模型构建

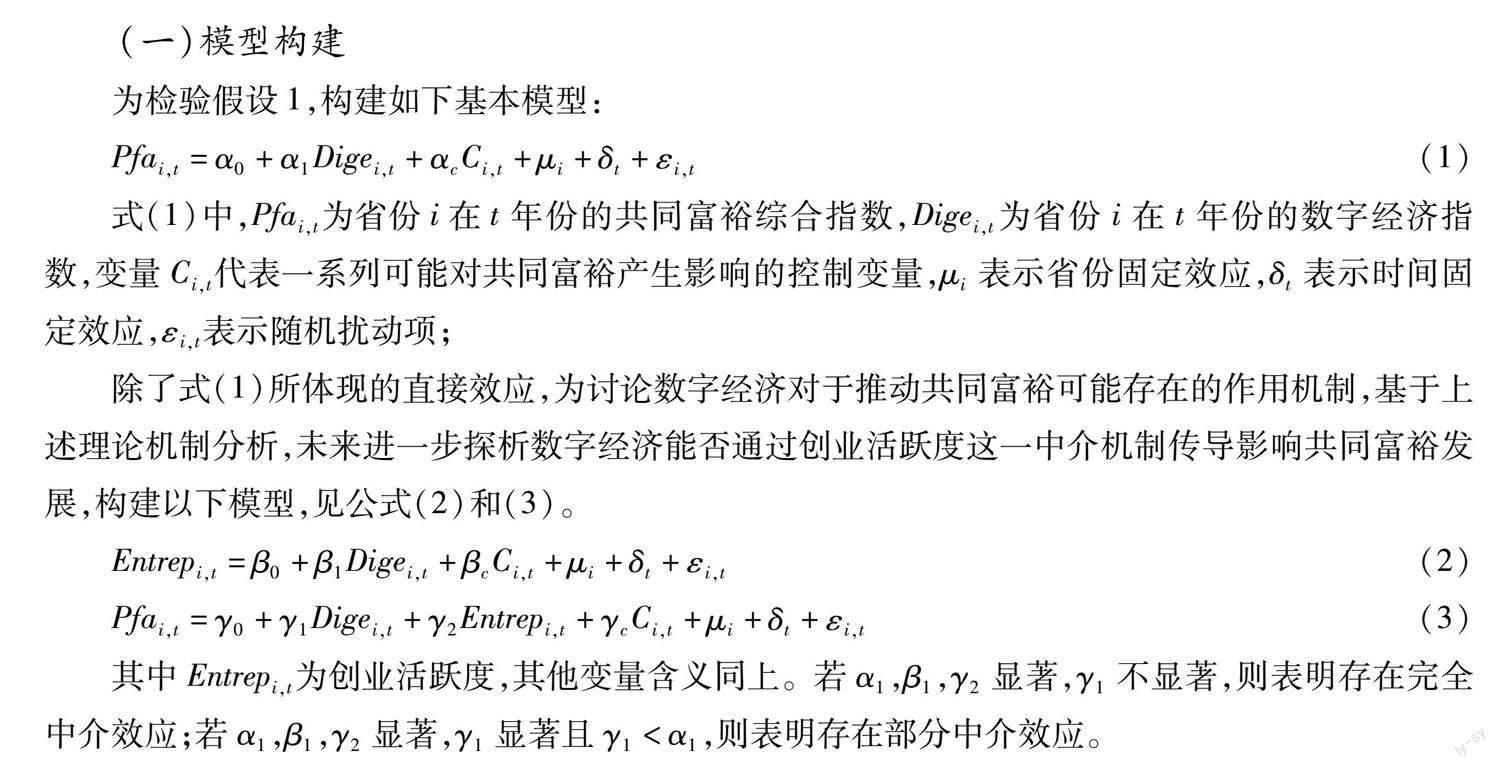

為检验假设1,构建如下基本模型:

Pfa i,t=α 0+α 1Dige i,t+α cC i,t+μ i+δ t+ε i,t (1)

式(1)中,Pfa i,t为省份i在t年份的共同富裕综合指数,Dige i,t为省份i在t年份的数字经济指数,变量C i,t代表一系列可能对共同富裕产生影响的控制变量,μ i表示省份固定效应,δ t表示时间固定效应,ε i,t表示随机扰动项;

除了式(1)所体现的直接效应,为讨论数字经济对于推动共同富裕可能存在的作用机制,基于上述理论机制分析,未来进一步探析数字经济能否通过创业活跃度这一中介机制传导影响共同富裕发展,构建以下模型,见公式(2)和(3)。

Entrep i,t=β 0+β 1Dige i,t+β cC i,t+μ i+δ t+ε i,t (2)

Pfa i,t=γ 0+γ 1Dige i,t+γ 2Entrep i,t+γ cC i,t+μ i+δ t+ε i,t (3)

其中Entrep i,t为创业活跃度,其他变量含义同上。若α 1,β 1,γ 2显著,γ 1不显著,则表明存在完全中介效应;若α 1,β 1,γ 2显著,γ 1显著且γ 1<α 1,则表明存在部分中介效应。

(二)变量的测量与说明

1.被解释变量:共同富裕水平的测度

虽然对共同富裕的理论、内涵及政策的研究很多,但是对建立共同富裕综合指标的研究却相对较少。本文将从共同富裕的理论、内涵出发,在参考已有文献指标框架的基础上,结合省级层面可获得的数据补充并完善相关指标(表1)。指标体系框架包括发展性、共享性和可持续性三个方面,利用多目标加权函数法对2011—2021年全国30个省(市、自治区)的共同富裕综合指数进行测算,得到共同富裕发展水平,记为Pfa。

2.核心解释变量:数字经济发展水平的测度

目前相关文献尚未对数字经济发展水平的测度形成权威的评价方式,而单一指标又难以反映复杂综合的数字化特征,故借鉴赵涛等(2020)[10]等构建的数字经济综合发展水平指标体系,以体现数字经济发展的进程与特征。具体衡量指标如表2所示。通过对表中5个指标进行标准化处理后,采用熵值法计算数字经济发展水平,记为Dige。

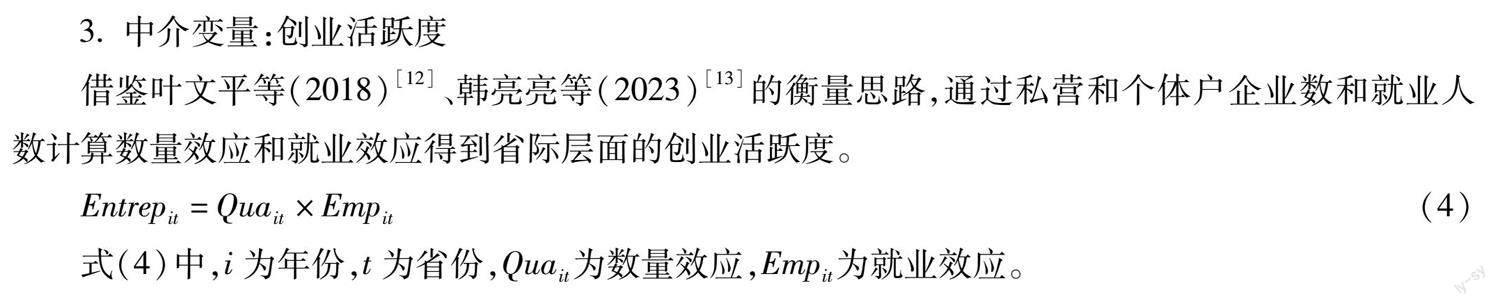

3.中介变量:创业活跃度

借鉴叶文平等(2018)[12]、韩亮亮等(2023)[13]的衡量思路,通过私营和个体户企业数和就业人数计算数量效应和就业效应得到省际层面的创业活跃度。

Entrep it=Qua it×Emp it (4)

式(4)中,i为年份,t为省份,Qua it为数量效应,Emp it为就业效应。

4.控制变量

借鉴相关研究,引入产业结构、劳动力水平、对外开放和失业率等作为控制变量。产业结构反映经济发展的水平,经济结构的稳定性与风险分散能力。采用第三产业增加值与第二产业增加值的比例来衡量,记为Stu;劳动力水平反映劳动力资源的供给情况,为经济发展提供基础支持。采用年末常住人口并取对数来衡量,记为Labor;对外开放反应国家经济发展和社会进步,能否利用外部资源,实现共同发展。采用进出口贸易总额/地区生产总值衡量,记为Open;失业率反映社会就业市场状况,影响社会稳定与社会问题。采用城镇登记失业率来衡量,记为Ur。

四、实证结果分析

(一)描述性统计

考虑到数据的可得性,本文基于2011—2021年30个省份(市、自治区)①的平衡面板数据进行研究,原始数据来源于《国家统计局》、wind数据库和CSMAR数据库等,缺失数据采用线性插值和灰度预测算法等方法填补。表3是主要变量的描述性统计结果。

(二)基准回归分析

表4提供了数字经济影响共同富裕的回归结果。对模型进行Hauseman检验,结果显示p值为0.0000,拒绝原假设,故选择固定效应模型估计。如表4所示,OLS估计和逐步回归结果均表明在固定效应1%的水平上统计显著,核心解释变量Dige的估计系数显著为正,说明数字经济显著地促进了共同富裕水平发展。此外,在模型(2)加入控制变量后,产业结构与共同富裕水平之间具有显著的正相关关系,可能的原因是产业结构的调整升级有利于淘汰落后产业,使区域内整体产业向高技术、高利润和高附加值等方向转型,从而劳动群体工资水平也得以提高,促进共同富裕水平;劳动力水平和失业率的系数值显著为负,可能的原因是劳动力市场在劳动增收和调整收入分配格局不匹配,劳动供给增速水平差距较大、行业之间收益率差别显著,而失业造成劳动者收入锐减,生活水平下降,故不利于推动共同富裕;对外开放程度的系数为负且并不显著,可能的原因是发达地区对外贸易更为频繁,吸引落后地区劳动力向更为发达的城市集聚,不利于共同富裕的实现。

(三)异质性检验

由于我国东中西地区之间的金融发展水平、互联网普及程度、资源禀赋和发展阶段的不同,使得数字经济发展水平和共同富裕水平都存在着明显的区域异质性。按照一般文献划分东中西区域,以期揭示数字经济区域差异对共同富裕水平的影响。

表5进行了区域异质性的回归分析,实证结果显示:东中西部地区的数字经济的回归系数均呈正显著,且中部和西部地区相较于东部地区,数字经济对共同富裕水平的影响更为显著。因此,可以看出我国数字经济对共同富裕的影响具有区域异质性,中部地区数字经济对共同富裕的促进作用更强,西部次之,东部最弱。究其原因在于东部地区产业基础夯实、经济水平较高、基础配套设施齐全、产业较为绿色低碳,三大经济群辐射效应明显。由于东部地区产业集聚度高、经济发展迅速、互联网及金融服务业发达,因此数字经济在该区域侧重于对相对合理的产业、资源分配进行调整。相比之下,中西部地区得益于数字经济的快速发展,迅速扩散到各个产业、部门和县域经济当中,以低门槛、低成本的特点,促进经济流动、承接东部产业转移、实现协同发展,加之国家的中部崛起和西部大开发战略,带动了欠发展地区的迅速发展和共同富裕水平的提高。

(四)中介效应分析

在模型(1)的基础上,引入创业活跃度指标检验数字经济对推动共同富裕水平的作用机制,实证结果见表6。由表6中列(1)可知,数字经济对共同富裕具有显著正向影响。列(2)呈现了数字经济对创业活跃度的影响结果,显示变量估计系数为正,说明数字经济可显著提升民众对创业的活跃程度。列(3)中将创业活跃度放到数字经济对共同富裕影响的回归方程中,结果显示回归系数仍然显著为正,模型(3)中数字经济对共同富裕的影響系数低于模型(1),说明创业活跃度是数字经济促进共同富裕的作用机制,假设2得到证实。

(五)稳健性检验

1.内生性问题

第一,解决核心解释变量内生性问题的主要办法是选取合适的工具变量。借鉴张勋等(2019)[14]的做法,选取各省(直辖市、自治区)省会城市到杭州市距离的截面数据并引入具有时间变化的全国数字经济综合指数均值构造交互项,作为该年省(直辖市、自治区)数字经济指数的工具变量。

第二,核心解释变量滞后一期。为减弱因果倒置的影响,将数字经济指数滞后一期重新估计。

结果如表7列(1)(2)所示,在考虑了内生性之后,数字经济对促进共同富裕的效应仍然成立,并在1%的置信水平下显著。

2.其他稳健性检验

采用以下3种方法来进一步验证结论的可靠性和稳健性:1)替换被解释变量。将多目标线性加权函数法改为主成分分析法重新测算共同富裕综合指数并回归,结果如表5列(3)所示。2)缩尾处理。对核心解释变量进行前后1%的缩尾处理消除非随机性和异常值造成的不利影响,结果如表列(4)所示。3)剔除直辖市。由于直辖市的特殊地位以及政策偏向性,剔除北京、上海、天津和重庆4个直辖市后进行重新估计,结果如表列(5)所示。以上实证结果均表明,数字经济对共同富裕水平的促进作用具有合理性与稳健性。

五、结论与建议

基于中国2011—2021年的省级面板数据,从发展性、共享性和可持续性三个方面理解和描绘共同富裕内涵和样貌,并构建省际共同富裕综合指数,以此评估共同富裕目标实现程度。同时,利用固定效应模型和中介效应模型对数字经济对促进共同富裕发展的影响及其内在机制进行了实证检验,主要结论如下:第一,数字经济显著地推动了共同富裕发展,已成为新时代背景下中国促进共同富裕的强大推动力。在通过工具变量、滞后一期的内生性检验以及更换解释变量和剔除直辖市等多种稳健性检验后,仍然能够支撑以上结论成立;第二,通过异质性结果分析得出,中西部地区的数字经济发展对共同富裕的促进作用明显强于东部地区。第三,数字经济能够通过创业活跃度这一中介变量间接的促进共同富裕,坚实推进“互联网+”与创新创业相结合,激发大众创业热情,对实现我国实现共同富裕具有重要意义。

基于以上结论,提出如下建议。

第一,发展是解决问题的关键,也是实现共同富裕的基础。首先,应加快构建数字经济发展系统,促进数字经济与实体经济的深度融合,推进经济领域的高质量发展;其次,加快数字化基础设施建设,加大医疗教育公共卫生等方面的数字化投入,提高公共服务的效率和质量;最后,大力推动技术创新,实现效率变革,通过科技创新的扩散效应使新技术应用到传统行业,带动其整体创新水平。

第二,根据不同群体、区域之间的异质性制定差异化、层次化的数字经济发展策略。东部地区应在巩固现有发展优势的基础上,突破核心关键数字技术研发,增强科技成果转化效率,实现产学研深度融合,促进科技成果的落地和转化;中西部地区应以补短板为主,完善数字基础设施,加强区域交流与合作,打通数字资源合理流通的途径,降低数字资源要素流动成本,努力缩小区域差距。

第三,鼓励大众创业,优化营商环境,以创业带动就业。一方面,引导金融企业有效支持和服务创新企业和微小企业的创业融资需求,提供多种形式的数字金融服务和产品以满足不同的创业需求,切实解决微小企业“渠道少”“融资难”等问题,从而激发群众创业意愿。另一方面,积极营造高质量的营商环境,政府可以通过降低税费、提高经商补贴等优惠政策帮助提高企业和个体户的盈利能力,降低经营风险,以此创造更多的就业机会。

参考文献

[1] 习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[EB/OL].(2022-10-16)[2023-06-10].http://politics.people.com.cn.

[2] 刘培林,钱滔,黄先海,等.共同富裕的内涵、实现路径与测度方法[J].管理世界,2021,37(8):117-129.

[3] 李实.共同富裕的目标和实现路径选择[J].经济研究,2021,56(11):4-13.

[4] 郁建兴,任杰.共同富裕的理论内涵与政策议程[J].政治学研究,2021(3):13-25+159-160.

[5] 王庆,张丹枫.数字经济对区域绿色经济效率影响——基于空间杜宾模型的检验[J].攀枝花学院学报,2023,40(2):87-95.

[6] 夏杰长,刘诚.数字经济赋能共同富裕:作用路径与政策设计[J].经济与管理研究,2021,42(9):3-13.

[7] 刘诚.数字经济与共同富裕:基于收入分配的理论分析[J].财经问题研究,2022(4):25-35.

[8] 欧阳日辉.数字经济促进共同富裕的逻辑、机理与路径[J].长安大学学报(社会科学版),2022,24(1):1-15.

[9] 王玉洁,彭迪云,赵送琴.数字经济发展对共同富裕的影响——基于空间溢出效应的实证分析[J].企业经济,2023,42(2):28-39.

[10] 趙涛,张智,梁上坤.数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据[J].管理世界,2020,36(10):65-76.

[11] 罗珉,李亮宇.互联网时代的商业模式创新:价值创造视角[J].中国工业经济,2015(1):95-107.

[12] 叶文平,李新春,陈强远.流动人口对城市创业活跃度的影响:机制与证据[J].经济研究,2018,53(6):157-170.

[13] 韩亮亮,彭伊,孟庆娜.数字普惠金融、创业活跃度与共同富裕——基于我国省际面板数据的经验研究[J].软科学,2023,37(3):18-24.

[14] 张勋,万广华,张佳佳,等.数字经济、普惠金融与包容性增长[J].经济研究,2019,54(8):71-86.

[责任编辑:魏净]

Digital Economy,Entrepreneurial Activity,and Common Prosperity:

Evidence Based on Provincial Panel Data in China

WANG Renzhen,LIU Rui

(School of Economics and Management,Hefei University,Hefei 230031,Anhui)

Abstract: Common prosperity is an essential requirement of socialism.This article selects panel data from 30 provincial-level entities from 2011 to 2021 to construct a common prosperity index at the dimensions of development,inclusiveness,and sustainability.Based on this,a panel regression model is employed to investigate the impact of the digital economy on common prosperity,as well as the role of entrepreneurial activity.The results indicate that the digital economy has a significantly positive impact on common prosperity.Further research also reveals that regional heterogeneity shows that the digital economys promotion of common prosperity demonstrates a “central region > western region > eastern region” characteristic.In addition,the mechanism analysis suggests that stimulating mass entrepreneurship is an important intermediary channel through which the digital economy promotes common prosperity.Considering endogeneity issues,after using instrumental variables,lagged one period,and various robustness tests,the conclusions consistently yield reliable results.Finally,this article proposes that the digital economy can accelerate the achievement of common prosperity in the whole society by accelerating the construction of new infrastructure,developing new industries,and increasing entrepreneurial activity.

Keywords: digital economy; common prosperity; entrepreneurial activity; heterogeneity;mediating effect