民乐保护的范式建构:论杨荫浏抢录《二泉映月》之开创与延续

摘 要:反顾杨荫浏先生抢录《二泉映月》之举措,重新梳理和审视其民乐传习经验与路径,对于后申遗时代的民乐保护范式建构具有启发意义。杨荫浏基于针对采录对象演奏(唱)惯习、审美取向的经验获取,准确把握和呈现作品的核心和灵韵;以田野经验支撑“口传心授”的民乐传习的传统路径;在此基础上,建构“曲调写本化”的记录方式,弥合“口传心授”的弊端。借以观照后申遗时代的民乐保护,建构包蕴活化经验的“活谱”,形成录音以及语、图、谱互文的记录形态,以此重构传承生态,续写民乐的本真性,成为建构民乐保护范式的可行路径。

关键词:后申遗时代;民乐;活谱;保护范式;曲调写本化

中图分类号:J607文献标识码:A文章编号:1002-2236(2024)01-0033-07

一曲《二泉映月》,细腻而悲凉,令听者不禁萌发对生命的感怀。而这首千古绝唱却在动荡的岁月中几近失传,所幸民族音乐学家杨荫浏先生在曲创者华彦钧(阿炳)生命的最后一年(1950)赴无锡抢录才得以留世,实乃中国音乐之幸。当我们回望这一历史性的时刻,并放眼中国民乐的承续与变迁,再聚焦当下后申遗时代的本真续写,或然会令我们开启新思。兹于此,本文立足杨荫浏先生在民乐传习方面的经验与举措,探讨民乐保护的范式建构。期冀以此致敬杨先生大力助推中国民乐发展之举,也为民乐的保护和承扬提供学理上的观照。

一、经验的支撑:民乐采录的基础构架

中国民乐传习的典型特征之一是强调“口传心授”。即便是先后出现了文字谱、减字谱等记谱方式,也未脱离以文字标示音乐的大致走向与基本奏法,无法精确且完整的记录音乐本体。这便使得诸多无谱可依却在民间广泛流传的原生曲调成为民乐的重要源头。而民乐依托口传心授,与中国古代音乐理论中“感于物而动,故形于声”[1](P976)的美学思想有着千丝万缕的关系。《乐记》开篇谈到:“凡音之起,由人心生也。人心之动,物使之然也。……”

[2](P1)此言将“乐”的产生与实现过程概括为“物—心—音声—乐”的结构关系,充分肯定了音乐美的本质在于对人类生活中真挚情感的反映。[3](P102)荀况认为:“心有徵知。徵知,则缘耳而知声可也。”[4](P178)这表明音乐是通过耳朵这一感觉器官来反映客观现实的,如果没有耳的听知与心的徵知,音乐便丧失了意义。再据《山海经》记载,古人时常将耳朵视作具有某种神力的器官,并用“践蛇”与“珥蛇”等符号或图腾强调神力,这也使得古代民间普遍流行一种“神化人耳”的习俗以及“聂耳”“离耳”“儋耳”等变身习俗。[5]甚至为了便于神灵聆听祭祀之音,人们还在刺杀动物前拔掉其耳两侧的毛羽。[6](P27-28)诸如此类的音乐美学思想体现了国人自古便已强调心之感知和用耳之道,只有达到心与耳的统一,才能感受音乐之美。同时,“口传心授”又为民乐的即兴演奏提供了较大的空间,流传至今的大量器乐小曲和民歌是先民世代传递信号或交流感情的声音符号,而依据个人审美和心境所做的即兴变化则赋予了音乐丰富的历史与文化内涵。由此来看,民乐早先作为一种声音的存在,并不流于形式的套作,而是涵纳了个人信仰及愿景,并在时空叙事中构建了形象外化的无限可能。

杨荫浏先生的“口传心授”基于对采录对象的演奏(唱)惯习、生活方式以及审美取向的充分了解。作为无锡籍民族音乐家,自小受江南音乐的耳濡目染,他从六岁开始与家兄合奏民乐,还先后师从道士颖泉和华彦钧(阿炳)学习二胡、三弦、笙、笛、箫等民族乐器,(参见:杨荫浏评传[M]//杨荫浏(纪念集).台北:中国民族音乐学会,1992,P99—118。)这不仅令他从小就领会了江南音乐的精髓,更为他日后深入研究民间原生曲调打下了坚实的基础;加之他从十二岁就加入天韵社(天韵社:设立在江苏无锡的清唱昆曲社,最初创建于明朝天启年间(1621—1627),明清两代统称为“曲局”。该社历来重视音韵的个性特征,明清至民国时期的无锡民间代表性器乐演奏者多有出任该社曲师。天韵社不仅在江南地区享有盛名,还与北方昆曲团体“谷音社”齐名,有“南有天韵、北有谷音”之誉。),曲社浓厚的音乐氛围培养了杨荫浏对于诸般乐器莫不一试即通,并与江南乐人时有交流或合作。同时,杨荫浏还关注乐器的定音与改良等问题,他时常在民间采风过程中虚心向民间乐人请教,吸纳各方关于音韵、音律及用调的建议,并将其反馈给乐器工匠,深入商讨乐器如琵琶的排品与定调等问题。不仅如此,杨荫浏还亲自改良乐器,例如他为了研究笛管乐器的开孔定律问题,曾专门从乐器店购买模具和笛柸,反复在不同的位置开孔,以实验的方式对管律理论展开探索和检验。[7]正如朱光潜所言:“不通一艺莫谈艺,实践实感是真凭。”诸如此类“亲身实践”,令杨荫浏对民族乐器的形制谙熟于心,也使他对相关的音乐及创作群体始终保持着内在的默契。简言之,杨荫浏不仅熟谙曲调传承主体的审美习性和文化习俗,更是从自我的切身体会予以反思和关照。

正是基于这些能力与素养,使得杨荫浏在面对民间原生曲调时可依借“经验”快速捕捉并触及它们的核心和灵韵,并先后采录了多部十番锣鼓、道教音乐等等。这就令我们不难理解他在面对三年未碰二胡的阿炳(据阿炳妻子董催娣回忆,1947年冬,阿炳的二胡琴弦突然断了,蒙皮也被老鼠啃破,道士出身的阿炳坚持认为上天不再令其拉琴,故而封琴达三年之久。直至后来杨荫浏赴无锡采录《二泉映月》,阿炳才重新操琴演奏。),仍执意从别处临时借琴(据原华光国乐会祝世匡先生于1995年10月回忆,当时所用的二胡借于华三胖所开的中兴乐器店。)并抢录《二泉映月》的举动究竟何故。由于民乐的艺术表现常伴有一定的自由性,因而决定了相关采录工作的基础架构应达成内化之需,即作为“局内人”熟谙曲调传承主体。但实现这一点仅靠短期的“在场体验”恐难实现。如何触及演绎者的心理,如何把控音乐的韵味,就要求记写者理应出自采录对象的同一族群,或者至少长期参与并深入地融入这一族群的艺术活动之中,以形成源自某种默契的“前意识”,这種立足切身体验与直觉判断而累积的“经验”对于把控与捕捉曲调的灵韵至关重要,也是支撑民乐采录的基础构架。杨荫浏不仅兼具了“观察行为事项”和“参与行为事项”的双重身份,更是出于一位真正的民族音乐学家的直觉与判断,因为自小受到江南音乐滋养,杨荫浏深知江南乐器的形态与表现力,这让他对其师阿炳的演奏功力有十足的自信,加之年少依靠口传心授习琴,并时常与阿炳齐奏(据当时参与抢录的曹安和先生回忆,阿炳录完二胡曲以后对杨荫浏说:“我们以前常一起合奏,你弹三弦,我拉二胡,弹指一挥间,换了几个朝代,我们也都年过半百,如今何不再来合奏一曲《三六》,以作纪念?”杨荫浏欣然同意并拿起琵琶与阿炳合奏,二人精妙绝伦的演奏令在场人员无不如痴如醉。可惜这段录音因当时钢丝录音机的磁带有限而被抹掉,成为憾事。参见:张振涛.杨荫浏与四大知识群体[J].音乐研究,2015,(6),P6。)所形成的默契,从而使他逐步生成了抢录《二泉映月》之“经验”。

随着城市化的推进,中国传统的社会形态正加速蜕变,民乐的原生土壤也在日益消解,这就使得有针对性的施加保护尤为迫切。但民乐的传承生态毕竟具有特殊性,其高度依賴即兴与口传的承习方式不仅超脱了某种规律与标准,也在传承者与“局外者”之间架起了壁垒。那么,面对众多原生曲调,如何基于文化和艺术价值加以筛选和甄别,如何将“田野”打开并真正融入田野中的人们用体、行、情、思所打造的舞台。面对这一系列问题,我们或许可从杨荫浏先生采录民乐的经验生成寻觅答案,即社会越是变革,则更应该保持与传承人的深度接触,以此获得足够多的在场经验,触及并把握作品的核心和灵韵,生成聚焦采录对象奏(唱)惯习、审美取向的自我经验,支撑口传心授的民乐传习采录路径。

二、曲调写本化:民乐传习的核心诉求

“口传心授”使奏唱方式与风格突破了乐谱体系的窠臼,并最大程度地挖掘和释放了演创者的心境与情感。千百年来,这种传习方式逐渐演化为“演创一体”的体系,构筑了民乐“谱简声繁”的艺术内涵。但是,口传心授存有一大弊端,其不可脱离“师道传承”,否则很多作品会因无谱可依而泯灭于历史长河之中。“我国音乐,肇自牺农,盛于有周,滥于唐宋,渊源不可谓不远。然牺农之乐固不可得而闻,即唐宋之乐,亦已渺无稽考。何者,记谱之法不完备也。”[8]原因在于,就音乐构成而言,民乐的“肌体”大致可被分为两个主要层面,其一是曲调走向,其二是“自成一体”的节奏和节拍。其中相对难以把控并记录的当属后者。减字谱和工尺谱等中国记谱法也大多仅记录曲调的“形韵”,节奏和节拍所构建的“神韵”需辅以奏唱者或传承者的口传心授得以体现,这些局限性是造成中国民乐大量散失的根源所在。

杨荫浏先生长期扎根无锡民间,对此可谓体会深刻。他自少年师从道士颖泉时就已养成了每日抄谱的习惯,还与其兄杨荫溥一起逐字抄录了记录道乐的工尺谱;[9]中年时又搜集苏南民间音乐数十本进行研究,采集众家之所长,整理成《梵音谱》《锣鼓谱》两种手稿,此谱后来成为无锡一带道家通用的曲谱。(参见:华蔚芳.杨荫浏年表[M]//杨荫浏(纪念集).台北:中国民族音乐学会,1992,P109。)多年的抄谱与记谱,使杨荫浏目睹了大批民乐作品的失传,更懂得了民乐曲谱绝非辑于一时,更非毕于一功。所以他在利用当时有限的设备记录曲调“原声”的同时,还根据曲调的形态有针对性地选择记谱法加以记录,从而令所记曲调既有源可循,又有谱可依。值得强调的是,杨荫浏绝非简单套作,而是基于他真正做到了在中西音乐理论间自由游走。究其原因,主要归功于他少时接受美国传教士郝路义教习的西洋音乐及其一生对西学的吸纳。(杨荫浏在1920年前后加入了基督教,成为了中华圣公会教徒,后又成为“中华圣公会统一赞美诗委员会”委员,在这期间,他写作了大量的圣歌,如《普天颂赞》就是采用西洋简谱创作。此外,杨荫浏还广泛吸纳西方的文化思想,着装也常以西装领带打扮。

)在那个落后而又动乱的旧时代,终日沉浸在东方道士和西方传教士所营造的音乐研习氛围之中,杨荫浏得到了极大的艺术滋养,加之其长期扎根民间,熟谙民乐的承传方式与内在理路,这都利于他有意识的开展搜集与整理。而更重要的是,他从自我经验出发,选择并逐渐构建了民乐记谱的合理途径。

纵观杨荫浏整理并记写的曲谱,大多体现出一种力求“再现”的意图。如宋代姜夔所作的古代词曲谱集《白石道人歌曲》,以宋词的词律为吟唱基础,但这种古谱在传播上具有一定的局限性。杨荫浏在调查陕西鼓乐社期间,发现其所用乐谱似于姜夔谱,并由此得出《姜白石道人歌曲》属于变音体系,而不仅仅只是五声音阶。找到了宋词和宋代音乐的精髓,他将《白石道人歌曲》翻译成了西洋简谱,真正做到了古为今用。此外,杨荫浏致力于探索中西记谱的有机结合,以弥补中国传统记谱法的不足。(杨荫浏在与曹安和整理《锣鼓谱》(后名为《苏南十番鼓》)时,曾深切感叹工尺谱记录难以避免音乐信息的缺失,并写道:“所用谱式,犹是工尺之谱;声调节奏,半在谱上,半在意中,费解之文,终难问世。二十九年初秋,曹安和表妹来云南,参加音乐研究工作。几度相告,谓合乐之事,不习则忘;所有谱稿,略而不详;虽暂能保留私人记忆于一时,而不能公之大众,施之久远;一旦遗忘,即成无用;不作详谱,颇疑吝秘云云。”中国艺术研究院音乐研究所编.杨荫浏全集(第8卷)[M].南京:凤凰出版传媒集团,江苏文艺出版社,2009,P2。)他在《雁过南楼》一曲中采用简谱在上,下方对应标注工尺谱的方式,这种中西合璧的记谱形式无疑延伸了谱面的信息空间。再如杨荫浏在抄录《天韵社曲谱》时,凭借自身理解的腔词关系和演唱技巧,进一步补充了“自、从、巳、吴、△、戈、口、闭”等八声符号(这些八声符号由天韵社独创,用以标识字音的归韵收音。杨荫浏于1916年缮刻了三大函、分6卷的《天韵社曲谱》,并在原谱的基础上补充了部分八声符号。),这令《天韵社曲谱》的阴平与阴平、阴平与阳平的连接更符合昆曲的韵味,从而“一听就是昆曲”[10]。应该说,自小接触并长期研究中国传统戏曲的经历极大地提升了杨荫浏对于民乐(特别是古乐)的认识,加之多年深入“田野”,这都有助于他明确利用西洋简谱或五线谱记录曲调时的直觉判断。基于这些原因,使得杨荫浏及时地抢录了《二泉映月》,再用简谱将录音转化为文本,供后人世代传承。所以《二泉映月》的简谱文本不仅仅是阿炳录音的物化,也凝聚了杨荫浏对阿炳生命历程的理解以及对民乐传统韵律的认知。透过《二泉映月》,杨荫浏以江南乐人的身份诠释江南曲调,并凭借厚重的音乐基础和直觉判断所逐渐积淀的“前理解”,真正实现了在面对江南原生曲调时从“观察者”到“记写者”再到“阐释者”的转变。

杨先生的曲调写本化,为当下民乐的传承保护提供了可遵循、可操作的经验启示。由于民乐原生土壤的日趋消解,决定了民乐的传习需通过可供保留和传播的写本得以实现。“音乐信息的精确性是传播环节的基础要素,任何音乐信息若要能够传播都必然具有被忠实完整记录的原生要求,否则传播就无法进行。”[11]但是,脱胎于“田野”的民乐与西乐在形态上确也存有本质不同。首先,民乐多数出自民间艺人的即兴创作,他们以日常编创中所积累的“自我经验”弥补了音乐理论知识的不足,并力求以音乐的原生之美寄托某种信念或情感,因此不会固守于某种形式。而西乐的演创者多数历经不同程度的理论学习或专业训练,通常谨遵音乐的组织和拼接需服从形式逻辑这一原则,并依托严密的理性思维构建感性的情感,使得音乐的个性与乐韵被框定在预设的情境之中,因而呈现高度的形式化。其次,由于西乐自早期便构建于哲学思辨基础之上,并紧密立足美学和功能性(西方音乐脱胎于古希腊哲学,如毕达哥拉斯以数字解读音乐律制,进而提出认为音乐是对立因素的和谐统一;柏拉图提出有关音乐的伦理教育之功用;亚里士多德则将音乐与感情相结合。这些哲学性的思辨不仅将音乐艺术上升至学理性的高度,更成为西方音乐历史演变的思想基础。此后,随着教会思想的渗透,音乐研究更加趋向于体系化,并且自中世纪中后期开始逐渐步入了功能性创作。),突出主客观的对立与融合,所追求的也多为一种艺术精神的壮美,故而更为客观和内省。而以原生曲调为源头的民乐则更强调人文色彩,以表现个人情感、信念或愿景为诉求,乐音逻辑也时常让位于文字性表达,使得个性与乐韵的彰显更为自由。此外,从文化体系的话语来看,西乐话语是“属于分析哲学的人工语言的话语体系,分析哲学产生的根源在于用数学和逻辑的方法分析、改造、创建语言”[12]。从而构建了一种“不依附、不需要外来内容的美,它存在于乐音以及乐音的艺术组合之中”[13](P49)。因此,西乐某种程度上被赋予了“科学体制”的意味。而民乐不仅依托口传心授和师道传承,更是将音乐视作民族身份、生命感悟乃至文化的精神体系,所以不可作为一个技术体系或体制加以认知,故而民乐文化话语关系中的伦理主体话语是“集体主义”的伦理学[14],音乐的传承与创作也彰显为一种“聚集在时间维度上的行为综合”[15](P123)。由此来看,将超脱形式、突出情感的中国民乐“转译”为高度形式化、可视化的曲谱写本,本身就具有较大的跨越性。如何寻求二者之间的共性,并尽可能完整还原民乐的韵味,成为民乐曲调写本化的核心诉求。

由此来看,民乐曲调写本化并非仅仅“以谱记乐”,而应该基于记写者或编创者对民乐原生土壤的真正谙习,捕捉其精髓,再通过相契合的記谱法转化为写本,进而实现“以谱释乐”。对此,杨荫浏无疑为后人建构了实践的范式。

三、“活谱”的建构:后申遗时代的本真续写

技艺通常伴随人类文明的演进而不断提升,而民乐却时常出现“逆退”,甚至是“消亡”的现象。这是因为,民乐作为一种精神产物,不仅仅依托于技术,更不离特定的传承生态;生态不在,民乐便丧失了源头活水。我国从国家层面到地方政府相继建立了非遗保护名录,致力于对非遗传习生态的保护与合理利用。自第一批保护名录出台,至今已有十八载,民乐作为主要的组成部分,已有相当规模的品种被列入保护名录(2006年5月20日,第一批国家级《非物质文化遗产名录》正式颁布,收录了传统音乐等十类,共计518个保护项目。截止2021年底,国家级非遗名录共收录了1557项,其中传统音乐类项目占据了431项,占比约为27.68%。省、市、县级非遗名录也大多列单列了音乐类非遗项目。)。而随着近年来我国城市化进程的逐步加快,民乐的创演形式和内容已随之发生了深刻的转型,在此背景下,如何有效地重构传承生态,续写其本真性,成为民乐在后申遗时代的当务之急。

正如“活态性”是非遗保护之本,民乐传承的根本是围绕其传统韵味,将音乐样式转化为“活”的音响。若难以“激活”,纵有曲谱也将成为“史书”。换言之,在非遗的语境下,民乐的采录不仅要“存”得住,更要“活”起来。因此,建构民乐的保护范式,除了基础的采录经验及其相契合的曲调写本以外,还需建构“活谱”的保护意识。“一部音乐文化史,留下了几千年来的若干音乐文物与音乐书谱材料。文物,我们可以等待机遇赐予的陆续发现;书谱,除却实存者外,也能依靠历代经籍志的著录与辑佚工作而见其大略。唯独音乐艺术本身,以其只在‘时间之中展开,而兼‘转瞬即逝的特点,无法留下任何直接可听之‘物。”[16]据此来看,在传统的承习生态不断式微的背景下,人在变,技也在变,尽可能保留原始音响已然成为存续音乐内涵的必要条件,尤其是对于具有高度即兴性的民乐,既要有谱可依,更需留存“活”的音响,这是弥补民乐以往依托师道传承或口传心授的可行性路径,也是弥合纸面介质与实际呈现之间差别的重要渠道。

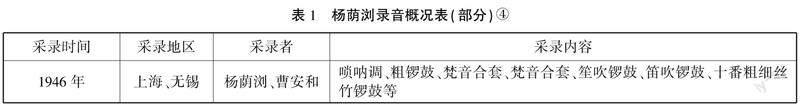

杨荫浏早在1946年就开始利用录音技术保存民乐。(杨荫浏与曹安和于1946年赴上海和无锡采录道教音乐,并在上海大中华唱片厂灌制78转唱片3张。参见:钱铁民,马珍媛编.无锡道教科仪音乐研究[M].北京:文化艺术出版社,2017,P22。)这一举措在当时的国内可谓超前,更可谓艰辛。民族音乐学家、中国艺术研究院音乐研究所第三任所长黄翔鹏先生曾说:“音乐音响的文献,在我国直到50年代才开始获得依靠现代科技手段可予简便存录的条件。……音响的采录开始时仅有几盘钢丝,以供听写之后辗转清洗、重录之用,资料积累工作可谓创业维艰,惨淡经营。”[17]而随着国内录音设备的普及,录音采集和收集工作成为杨荫浏开展民乐研究的主要方式。杨荫浏抢录《二泉映月》时,专程从北京携带钢丝录音机,使得阿炳演奏此曲的韵味被永久保留,该录音既成为《二泉映月》的曲谱来源,亦作为其重要的音响补充。他的录音内容主要涉及道教音乐、锣鼓吹打、昆曲等各类民乐(见表1)。乔建中对此评价:“中国传统音乐研究的前期(20—30年代)仍受到‘旧学的影响,直到杨荫浏先生把对传统音乐的实践、考察、采集工作引入其中之后,情形才大为改观。”[18]此类录音成为了他日后记谱并加以研究的重要信息补充。譬如他与曹安和录制昆曲鼓板时曾写到:“昆曲所用之鼓板,其敲击之法有八,即排、撮、蹻、唤、滚、钻以及夹打是也。排即匀敲,如《三醉》之‘俺只道以后至‘识得龙鱼止,须将鼓匀打,凡有板之处,拍板敲击一下。撮即双音,于段落之处,须用撮头。”(参见:杨荫浏.昆曲乐器[N].锡报(元旦增刊《昆曲特刊》),1937-01-01。)可见,鼓板击法的多样是无法通过曲谱表现的,而录音资料可为《天韵社曲谱》文本提供音响补充,使得他者在面对静态的曲谱时有了动态的音响参照,曲谱的原有创演状貌也得以最大程度的还原。

采录“活”的音响,旨在结合曲谱勾连历史与当下。但不可否认,这种方式只能在某种程度上还原民乐之“音”,却无法真正记录民乐之“形”。而这种缺失尽管可通过曲谱弥补,但基于民乐千百年来依托口传心授所形成的音乐机理,决定了由曲谱到音响的转化还介入了除音乐本体以外的信息。进一步讲,对于不能熟谙民乐传承生态的人们来说,结合曲谱与音响可模仿并再现其“音”,但对其“形”却所知甚少。毕竟民乐的创演涵纳了诸多艺术形态,局外人仅靠曲谱与音响是难以体会的。因此,“活谱”的构建,还应植入图景、文字等辅助性材料,这不仅有利于后人全方位的了解民乐的艺术形态,亦有助于当代音乐家真正“激活”已有的谱面信息。

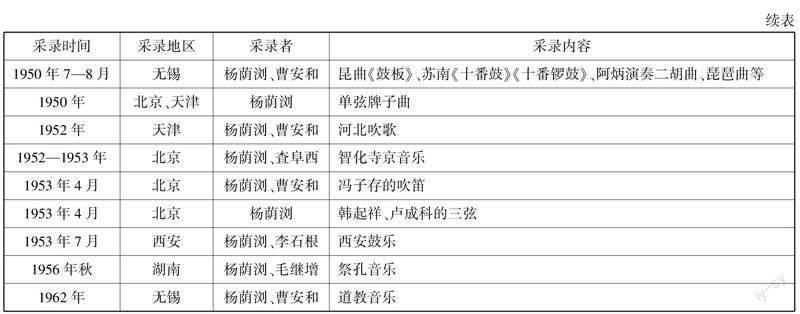

杨荫浏从自我体验出发,构建了一种语、图、谱互文的记录方式,以此丰富采录内容的信息维度。例如,为了解析乐器定音定律等问题,杨荫浏曾专门选修“用器画”和“机械绘图”等课程。[19]在辑录由诸城派琴家王燕卿传谱的《关山月》《秋夜长》时,他不仅手绘了古琴形制与手势图式,还对其弦长音位比值进行了标注和说明,有关古琴演奏技术的探讨也是极致深入。再如,因自小学习吹奏竹笛,杨荫浏深知笛师(又称司笛)在昆曲表演中至关重要的作用,其指法、口风、气口、托腔等演奏技巧的高低,直接影响台上演员演唱水准的发挥。所以他在手抄《笛谱》一书时,以版画介绍了笛子之形制、指法、吹奏技巧以及笛膜规格等等,并用工尺谱记录了31首练习曲和10首乐曲(图1),这种形式对记录并还原当时的笛曲具有重要的意义。据统计,杨荫浏手绘的中国历代乐器图稿有150余幅,其中标有详尽尺寸与信息的图谱达百余幅。[20]值得关注的是,杨荫浏此举并非简单的信息汇编,而是基于实地的田野考察与切身的演奏感受。他通过手绘图谱解读乐器的发声与奏法,并辅以文字说明,其中既有客观记录,亦不乏阐释与反思,三者间真正实现了“互文”。从某种意义上来说,这种方式聚焦的是传承者的创演形态,因此可被视作一种对记忆的“录音”,它与机械录音一并建构了“活谱”,也构筑了中国民乐的景深。

整体而言,杨荫浏“活谱”建构逻辑的表征,是将民乐的“生态”呈现和诠释出来。他在有限的条件下,采用录音以及语、图、谱互文等方式,尽可能的将采录置于“整体”之中,从而使民乐的保护载体更加“有声有色”,并以此建构了一种“活态”的民乐生态系统。而反观当下,人们对于采录系统的记录与展现,较之杨荫浏先生则主要表现为一种“整体意识”的缺失。特别是进入后申遗时代,民乐“活谱”的建构当作为重要的保护路径,其实施不可拘囿于某段曲调或某个场景的记录,而是应该在将其视作一种生态系统的顶层设计下,整体记录其全景。对此,杨荫浏先生的相关举措无疑对相关范式的建构具有重要的启发意义。

结语

综上所述,从民乐的生成与传承机制出发,依托杨荫浏先生抢录《二泉映月》等民乐的经验和举措,民乐保护的范式建构,可概括为:基于针对采录对象演奏(唱)惯习、审美取向的经验获取,准确把握和呈现作品的核心和灵韵,以田野经验支撑“口传心授”的民乐传习的传统路径。在此基础上,建构“曲调写本化”的记录方式,弥合“口传心授”的弊端。以此观照后申遗时代的民乐保护,建构包蕴活化经验的“活谱”,形成录音以及语、图、谱互文的记录形态,以此重构传承生态,续写民乐的本真性,成为建构民乐保护范式的可行路径。

参考文献:

[1][清]孙希旦撰,沈啸寰,王星贤点校.礼记集解[M].北京:中华书局,1989.

[2]吉联抗译注,阴法鲁校订.乐记[M].北京:人民音乐出版社,1958.

[3]修海林,罗小平.音乐美学通论[M].上海:上海音乐出版社,2002.

[4]蒋孔阳.先秦音乐美学思想论稿[M].北京:人民文学出版社,1986.

[5]王小盾.上古中国人的用耳之道——兼论若干音乐学概念和哲学概念的起源[J].中国社会科学,2017,(4).

[6]孙玉文.汉语变调构词考辨[M].北京:商务印书馆,2015.

[7][20]施艺.杨荫浏:中国音乐学一代宗师[J].传记文学,2019,(10).

[8]刘天华.梅兰芳歌曲谱·编者序[M].南京:国剧研究社,1946.

[9][10]孙玄龄.实践与音乐研究——谈杨荫浏在《中国古代音乐史稿》中对昆曲的使用[J].中国音乐学,2019,(4).

[11]潘海啸.数字媒体时代的“记谱法”对音乐创作与传播的影响[J].黄钟(武汉音乐学院学报),2019,(2).

[12][14]管建华.音乐话语体系转型的研究[J].中国音乐学,2018,(1).

[13][奥]爱德華·汉斯立克.论音乐的美——音乐美学修改刍议[M].杨业冶译.北京:人民音乐出版社,1980.

[15][美]鲁·阿恩海姆.语言、形象和具体诗[M]//艺术心理学新论.郭小平,翟灿译.北京:商务印书馆,1994.

[16][17]黄翔鹏.《中国艺术研究院音乐研究所藏中国音乐音响目录》小序[G]// 中国艺术研究院音乐研究所资料室编.中国艺术研究院音乐研究所所藏中国音乐音响目录 录音磁带部分.济南:山东友谊出版社,1994.

[18]乔建中.20世纪中国音乐学的一个里程碑——新解杨荫浏先生“实践—采集”的学术思想[J].人民音乐,1999,(11).

[19]孙玄龄.杨荫浏先生与《语言音乐学初探》[J].中国音乐学,2000,(2).

(责任编辑:李鸿熙)

收稿日期:2022-08-01

作者简介:朱磊,男,艺术学博士,江南大学人文学院副教授、硕士研究生导师,研究方向:民族音乐学、艺术学理论。

项目来源:本文系江苏省高校哲学社会科学研究项目“民族化视域下的当代吴地音乐创作研究”(2020SJA0862)的阶段性成果。

doi:10.3969/j.issn.1002-2236.2024.01.005

——二胡曲“二泉映月”演释[1]的多元化与一元化辨析