佛教写经群体及书风考释

—— 以佛典汉译为观照视角①

杨林顺(南京大学 哲学系,江苏 南京 210023)

佛教写经以佛典汉译为滥觞。中国佛教由印度传入,起初西僧东来弘法,弘法之本在于阐释经义。《宋高僧传》有云:“译经是佛法之本,本立则道生。”[1]725因此,译经是佛教能否植根于汉地的第一步,写经伴随着译经而生,首要目的是记录经文。之后,随着来华僧人增多,佛教影响力扩大,佛典汉译的数量骤增,写经人员的数量、群体也愈发庞大,由此衍生出“写经体”这一书法艺术风格。从初始写经到“写经体”的出现,必然涉及写经人身份、信仰、译经环境等诸多问题,考察佛典汉译过程中关于写经的流变状况对于书法史的研究抑或是佛教史的研究都尤为必要。

一、初期写经群体及写经风格

佛教初期传入,出现了第一批写经人,这群人目前没有发现在历史上留名,但是可以根据佛法东传的相关史料基本确定写经人的身份以及写经风格。《宋高僧传》对来华前、中、后三个时期僧人的汉语能力作了概括:“初则,梵客华僧,听言揣意;方圆共凿,金石难和;椀配世间,摆名三昧;咫尺千里,觌面难通。次则,彼晓汉谈,我知梵说,十得八九,时有差违,至若怒目看世尊彼岸度无极矣。后则猛、显亲往,奘、空两通,器请师子之膏,鹅得水中之乳,内竖对文王之问,扬雄得绝代之文,印印皆同,声声不别,斯谓之大备矣。”[1]725可见,最先接触到经文的西土僧人,显然不具备汉语以及自书汉文的能力。同时,早期印度佛教,不喜书写经文,习惯师徒口授相传,《分別功德论》云:“外国法师徒相传,以口授相付不听载文。”[2]梁启超在《佛学研究十八篇》中也说:“其所以无写本之故,不能断言,大抵(一)因古竹帛不便,传写綦难,故如我国汉代写经,皆凭口说。(二)含有宗教神秘的观念,认书写为渎经。”[3]187所以,早期写经,并非对照梵文本译写汉文,而是西僧口述,先成经于梵文,然后写经。这就要求僧人传法之时必须有精通梵文的翻译人员在侧,以当时民间群体的文化水平来看,西僧很难在来华沿途找到精通梵文,同时还愿意成为助译的人员。故而可以确定,僧侣最初佛典汉译及写经必然依赖于能够灵活驭使梵文素养较高人员的社会阶级,即统治者。西僧很早就明确统治者是宗教合法传播以及推动佛教发展的关键人物,《续高僧传》有云“志在弘法……远游东夏”,[4]《高僧传》亦云“不依国主,则法事难立”。[5]352因此,关于早期佛教东传的典故基本与统治阶级相关,诸如周昭王即位祥瑞、秦穆公获石佛、外国沙门化始皇等,除却信佛者自张其军之外,确实佛教东传与帝王不无关系。

佛法东传的时间跨度在两汉之际,从《三国志》“昔汉哀帝元寿元年(公元前2年),博士弟子景卢受大月氏王使伊存口受《浮屠经》”,[6]到《出三藏记集》“汉孝明帝梦见金人,诏遣使者张骞羽林中郎将秦景到西域。始于月支国遇沙门竺摩腾。译写此经还洛阳。藏在兰台石室第十四间中。其经今传于世”。[7]5在这六十多年间,佛教写经开始正式出现,首批写经人的群体基本锁定在有能力翻译梵文的机构之中。《汉书·百官公卿表》曰:“典客,秦官,掌诸归义蛮夷,有丞。景帝中六年(公元前144年)更名大行令,武帝太初元年(公元前104年)更名大鸿胪。属官有行人、译官、别火三令丞及郡邸长丞。武帝太初元年更名行人为大行令,初置别火。王莽改大鸿胪曰典乐。初,置郡国邸属少府,中属中尉,后属大鸿胪。”[8]273按照《汉书》所言,西僧来华,最先做接待翻译工作的应该是具体负责外交事务的机构即大鸿胪,其中就有翻译人员,他们可能就是历史上第一批写经人。汉明帝求法中曾提到“译写此经还洛阳”,史学界目前对求法一事存疑,但是认为沙门竺摩腾来华是事实。蒋维乔《中国佛教史》说:“至《汉法本内传》所载佛教东渐说,仅迦叶摩腾、竺法兰二人来华事实足采。”[9]3王振复也说:“东汉有鸿胪寺这一建筑样式,可能是中国佛寺之‘寺’这一称谓的初始。相传明帝求法使者蔡愔等归汉时,有印度僧人迦叶摩腾(或称‘摄摩腾’)等首度来华。鉴于鸿胪寺本有接应宾客之功用,迦叶摩腾等初次来华住于洛阳鸿胪寺,是可信的。”[10]因此,可以初步推测,鸿胪寺接待僧人,其属官带有翻译职能,自然通晓梵文,同时承担译者和写经的任务也是合理的。

除此之外,就是译写分开,写者另有其人。《出三藏记集》云:“昔刘向校书,已见佛经。故知成帝之前法典久至矣。逮孝明感梦张骞远使。西于月支写经四十二章。韬藏兰台,帝王所印。”[7]5《中国佛教史》中又详述了明帝求法:“史称永平三年(60),明帝夜梦金人,身长丈六,顶有白光,飞行殿庭;询群臣,傅毅始以天竺之佛对。帝遺中郎将蔡愔、秦景,博士王遵等十八人使天竺,写浮屠遗范。乃与沙门迦叶摩腾、竺法兰,东还洛阳……迦叶摩腾、竺法兰来华后,所译经典,载在经录者,除《四十二章经》外,尚有《佛本行经》五卷、《十地断结经》四卷、《二百六十戒合异》二卷、《法海藏经》一卷、《佛本生经》一卷。惟《四十二章经》尚存。”[9]1-2博士王遵等写浮屠遗范,是写经的直接证据,但由于《四十二章经》疑伪,其余经卷散佚,所以也不能完全肯定王遵等人写经之实,但初期写经人包含博士这类属官是一定的。以上多则佛教东传史料中,反复出现了两类官职,即“博士”与“兰台”,如“博士弟子景卢”“博士王遵”以及“刘向校书”“韬藏兰台”等。《汉书》记载:“博士,秦官,掌通古今。”[8]272汉代博士与秦官都是博古通今之人,秦官又为大鸿胪前身,结合博士王遵等写浮屠,博士参与佛典译写是必然的。《通典》云:“汉之兰台及后汉东观,皆藏书之室,亦著述之所。多当时文学之士,使雠校于其中,故有校书之职,后于兰台置令史十八人,又选它官入东观,皆令典校秘书,或撰述传记。”[11]汉代兰台令史以及校书郎,主要负责典籍校对,撰述传记,兰台令史所书具有权威版本意义,结合明帝译经藏在兰台石室第十四间,也可推断译经、写经有兰台令史的参与。同时,博士属太常,兰台属御史,二者皆有“史”的意义,“凡官之以史名者,既掌文书,复典秘籍,渐以闻见笔之于书”。[12]

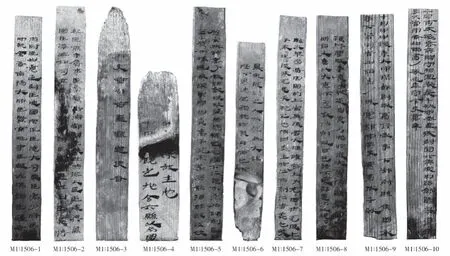

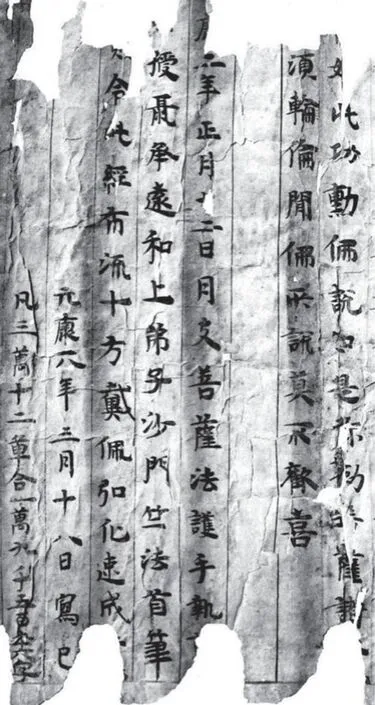

因此,可以断定,初期佛教写经依附于统治者,写经人员应为具有梵文修养、掌通古今的朝廷译官和博士,以及负责典校秘书的兰台令史、校书郎等官属。刘成纪也说:“兰台令史对经典的书写具有书法学方面的垂范作用……在东汉,兰台、东观等不仅是权威性的学术机构,也是代表国家标准的书法家的麇集之地。”[13]这些人,不通佛学,没有统一的写经格式,只是因为精通梵文,或是长年负责书文典籍工作,能够及时胜任译经、写经的工作。这批最早的写经早已散佚,但依据这批写经人身份可以推测,早期写经书体应当为当时官方通用文字,大致风格近于海昏侯墓中所出土的《海昏侯国除诏书》 (图1)与甘肃出土的《武威汉简仪礼》(图2)。《海昏侯国除诏书》记载的是汉宣帝神爵三年(公元前63年)海昏侯国除史事的诏书,是目前考古发现,与明帝求法写经永平十年(67)时间最为接近的官方正文墨迹书迹。初期写经所用的字体当与此类官方文书一致,尤其是在《海昏侯国除诏书》M1∶1506-3中出现了“御史苻尚苻玺罢归使者”的内容,M1∶1799-1残片中,出现了“博士臣吉臣望之臣昌臣”等博士奏议的文本,御史以及博士等类官员都是初期佛教传入译写经文的主要承担者,因此推断早期写经风格应当近于此类古隶。当然,二者相距时间有百年之多,隶书的演变也由先秦古隶向东汉隶书不断演进。甘肃出土的《武威汉简礼仪》成书于西汉晚期,大约在汉成帝(公元前51年—公元前7年)前后,考古学家陈邦怀则认为其中用字习惯更为接近王莽时期(6—23),这个时间则更加接近永平十年(67)。《武威汉简礼仪》虽然不是官方正文,但也是对当时儒家经典的抄录,所用字体也应当是当时的通用正体。所以,无论是《海昏侯国除诏书》的官方文书,抑或是《武威汉简礼仪》的典籍抄录文字,都是此类八分隶书,只是后者更加整饬严肃,在撇、捺画收笔处有所收敛。早期写经的时间与二者相距不远,写经的人物亦能找到比对,故而早期写经的风格应当趋近于二者风格,考虑到隶书演进的时间与风格变化,写经风格至多比二者更严谨一丝,不外如是。

图1 《海昏侯国除诏书》十枚木牍

图2 《武威汉简仪礼》局部

二、中期大量写经群体:译场信众与民间信仰

写经的发展与佛典汉译始终亦步亦趋。两汉之际,佛教刚刚传入,并未得到统治者的重视与宣扬,因此早期以记录经典为主的写经活动,不被历史重视,基本无史可考,直到桓帝以后新的译经活动的开展。萧登福在《道家道教与中土佛教初期经义发展》曾言:“自明帝至桓帝,佛教只是依附在道教之下,仅在少数人之间流传,并没有明显的经文译本传世……佛教东传,有系统的译经,大抵应从汉末桓帝时的安世高及灵帝时的支娄迦谶开始。”[14]

(一)初具统一风格的笔受写经

安世高与支娄迦谶的译场,对笔受有明确的资料记载,《宋高僧传》云:“笔受者,必言通华、梵,学综有空,相问委知,然后下笔。”[1]724梁启超《佛学十八篇》讲:“世高译业在南,其笔受者为临淮人严佛调;支谶译业在北,其笔受者为洛阳人孟福、张莲等。”[3]193《般舟三昧经记》亦云:“光和二年十月八日。天竺菩萨竺朔佛。于洛阳出。菩萨法护。时传言者。月支菩萨支谶授与。河南洛阳孟福字符士。随侍菩萨。张莲字少安笔受。令后普着在。建安十三年。于佛寺中挍定悉具足。后有写者。皆得南无佛。”[7]48由此可知,这一时期的笔受也就是写经人,多为僧人的随从居士,他们通晓梵语,学问修养较好,在译本与写经方面都是具有范本意义的人。《胡汉译经文字音译同异记》中又说:“若夫度字传义则置言由笔……是以义之得失由乎译人。辞之质文系于执笔。”[7]4可见,笔受不单是将僧人讲经的内容记录下来,还要考虑到梵文经义转换为汉文时,经文的“文与质”偏重,《高僧传》对安世高与支娄迦谶所译经文分别作了评述:“曾其先后所出经、论,凡三十九部。义理明析,文字允正,辩而不华,质而不野,凡在读者,皆亹亹而不勌焉。”[5]323“似谶所出,凡此诸经,皆审得本旨,了不加饰,可谓善宣法要弘道之士也。”[5]324这二人的笔受分别为南人与北人,前者质而不野重意译,后者了不加饰重直译,二人笔受喜用文辞尚分南北,书法风格也定有不同。佛经在校勘定本后,就会流通,诸多民间信徒以笔受本为抄写母本,书法风格自然也会受到影响。王文颜《佛典汉译之研究》中就讲道:“在译经事业尚未完全官化之前,一部经义自开译到校勘定本为止,就算大功告成,译场即可解座(解散译场)。新译经本则由乞求福业的信徒亲自抄写,或雇人抄写以流通于世。”[15]173华人德先生在《论六朝写经体》中同样认为“僧尼经生和信众在抄经时,须依照旧本体式抄写,不羼入己意”,[16]这就是早期笔受写经的范本意义以及初期佛教写经书风各异的原因之一。笔受写经之后,不可能只写一本,定反复誊写以作流通,尤其是同一译场中的信众,皆以笔受经文为传抄范本,久而久之,就能形成固定范围内的相似的写经风格,可称之为“写经体”的前身。安世高与支娄迦谶翻译的译场较小,信徒与佛典数量较少,写经传抄的模式还未成型,因此并未出现大规模的“写经体”。

(二)规模性流通的笔受传经

佛教写经与佛教译经,可言之为一体两面,欲促使写经风格的大量出现,自然离不开打开中国大乘佛教局面的竺法护。《高僧传》曰:“唯以弘通为业。终身写译,劳不告勌。经法所以广流中华者。护之力也。”[5]326竺法护世居敦煌,往返于长安、敦煌等地译经,毕生译经共计一百五十余部,他是僧人写经的第一人。《高僧传》云:“还归中夏,自敦煌至长安,沿路传译,写为晋文。”[5]326早期佛教译经都是西土僧人,他们只译讲,没有写经能力,竺法护通晓西域各国三十六种语言文字,因此在沿途没有译场和笔受时,就自写晋文。除此之外,他在译场依旧依靠大量笔受写经传经,同时也是这些笔受为“敦煌写经”的大规模出现奠定了基础。

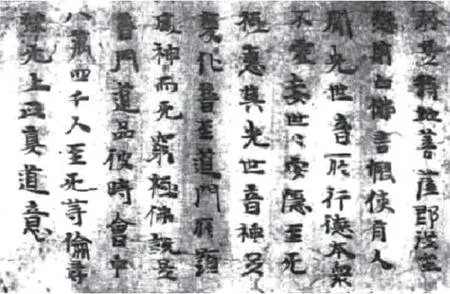

《诸佛要集经》是目前发现纪年最早的新疆吐鲁番出土的汉文写经残卷,经尾跋语(图3):□康二年正月廿二日,月支菩萨法护手执□。□□授聂承远。和上弟子沙门竺法首笔。□□令此经布流十方,载佩弘化,速成□□。元康六年三月十八日写已。凡三万十二章合一万九千五百九十六字。竺法首就是竺法护的笔受,除却竺法首,“在法护的译经工作中,有许多助手为他执笔、校对。其中著名的是聂承远和他儿子道真,法护的弟子竺法乘、张玄伯、孙休达、陈士伦、孙伯虎、虞世雅等”。[17]299竺法首写此经是在元康六年(296),但经跋语开头就出现□康二年,“□”字被公认为“元”字,也就是元康二年(292)已有此经,陈国灿在《吐鲁番出土的〈诸佛要集经〉残卷与敦煌高僧竺法护的译经考略》一文中也证实“《诸佛要集经》是元康二年(292)正月廿二日译出的,只是未记译地,想必也在晋京洛阳,笔受者是聂承远,法首只是在‘元康六年三月十八日写已’者”,[18]这就说明,目前发现的《诸佛要集经》并非最初写本,而是在聂承远写经以后,为了经文流通,竺法首又传抄的,此时已过四年,经文已经从洛阳初写,传到吐鲁番,写经的流通和规模已经初现。

图3 《诸佛要集经》

首先竺法护本人非常注重经文流通,敦煌写经的最早规模应该就是由他引发的,《阿维越遮致经记》载:“太康五年十月十四日。菩萨沙门法护。于敦煌从龟兹副使美子侯。得此梵书不退转法轮经。口敷晋言。授沙门法乘使流布。一切咸悉闻知。”[7]50“乘后西到敦煌,立寺延学,忘身为道,诲而不勌。”[5]347竺法护授弟子竺法乘在敦煌传经流布,法乘在敦煌立寺延学,传法的同时,写经规模与风格逐步建立起来。要知道,早期佛教译经采用的是译讲同施的形式,因为佛法刚刚传入,只是靠经文传播,弘法范围太小,因此在译场,译经与讲解经义同时开展。故而,除却译经大师与助手,还有大量民众信徒听讲。王文颜《佛典汉译之研究》中说道:“一个名闻遐迩的大师译经时,在其译场中协助译经和听受宣法的徒众,多者数千人,少者数百人。”[15]114吕瀓《中国佛学源流略讲》描述了竺法护的宏大场面:“武帝末(274)他曾一度隐居山中,随后在长安青门外立寺修行,声名远播,各地僧俗来从学的达千余人。他又去各地宏化,并随处译经。如太康五年(284)在敦煌译《修行道地经》七卷,《阿惟越致遮经》三卷。”[17]297竺法护译经场面极其宏大,他被人称为“敦煌菩萨”,相信他在敦煌译经的场面,亦不下于长安。在这种译场,笔受写经结束后,定然会被现场听众纷纷传抄,这样以笔受写经为底本,一个译场为规模的写经风格就会出现。藤枝晃《汉字的文化史》中说:“在敦煌,有时为了某一目的而设置写经所,在一段时间里抄写大量经文。虽然存在书手本身所具有的个性化差异,但从整体上看,出自同一个写经所的书体极为相似。”[19]早期虽然没有官方写经所,但是有大量译场,同一个译场中所写的经文因为采用相同笔受的底本经文进行抄录,因此也呈现出相似的风格,不同译场的笔受本身存在差异,自然也形成不同规模的抄经风格。所以,“现存五世纪以前有纪年的敦煌吐鲁番遗存的佛教写经残卷,写经所采用的书体有正书、行书、草写与隶书”,[20]其中原因,除却当时处于书体演变交杂时期,很大程度可能是由于传抄经文所出底本不同而造成的,同时成为民众大量抄经现象与“写经体”出现的前奏。

(三)出于信仰的民众自发写经

大量民众写经出现的另一层原因就是大乘佛教的弘扬流通,促使民众因信仰而自发写经。前文已述,印度早期传法,以口传心授为主。《大比丘三千威仪》云:“出家人所作业务。业务者,一者坐禅、二者诵经法、三者劝化众事。若具足作三业者,是应出家人法。若不行者,徒生徒死,或有受苦之因。”[21]早期出家人业务中并未有抄写经文,东晋法显大师去天竺求经亦云:“显本求戒律。而北天竺诸国皆师师口传。无本可写。”[7]21法显是公元四百年前后到达天竺,此时佛法已传入中国至少三百余年,天竺仍然无本可写,可见抄写经文得功德之说法应当是佛法传入汉地,为了弘法而增加的。因此从安世高与支娄迦谶开始,诸多经文将写经与功德联系起来,以劝导信徒抄经。支娄迦谶所译《道行般若经》云:“欲取佛者其功德悉自见,欲取佛者当学般若波罗蜜,当持当诵,正使不学不持不诵善男子、善女人,但书写,持经卷,自归作礼承事供养——名华、捣香、泽香、杂香、缯彩、华盖、旗幡。”[22]竺法护译《贤劫经》云:“宣示同学四辈一心奉行,福不可喻,慇懃书写勿失一字。所以者何?去来今佛之所由生,宣示同学普流十方,一切蒙慈乃报佛恩。”[23]竺法护译《正法华经》云:“若有书写执持在手,则奉佛身、敬爱道法。敬书是经,书是经已欲解中义,于此寿终生忉利天。适生天上,八万四千天人玉女,往就供养鼓琴歌颂,已作天子坐玉女中,而相娱乐。若族姓子,但书是经功德如是,何况诵说思惟中义!”[24]竺法护译《佛说弥勒下生经》偈语:“若有书写经,班宣于素上,其有供养经,皆来至我所。”[25]佛教讲,一偈之功能破地狱,在经文中用偈语强调写经的重要性,更能够引发民众对写经信仰的重视。除却经文中出现抄写功德,译场笔受写经底本题记中也会言明“于佛寺中挍定悉具足。后有写者。皆得南无佛”,“太康十年(289)十二月二日。月支菩萨法护。手执梵书口宣晋言。聂道真笔受。于洛阳城西白马寺中始出。折显元写使功德流布。一切蒙福度脱”。[7]50写经可积累功德,感召大量民众开始因信仰而自发写经,同时成为写经活动中最无直接功利性的一种群体。

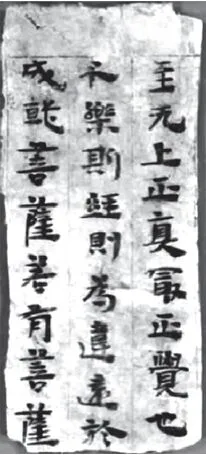

这一时期的写经以译场笔受和译场信徒为主要承担者,笔受者多为精通佛学的沙门随侍,他们的写经是信众写经的抄录范本,并形成以译场为主要规模传播的写经群体,各个译场形成独立规模的写经风格。以《诸佛要集经》为例,是典型的西晋官方书体“晋书正写”,[26]是公元3世纪以来佛教写经所用的主要书体之一。[27]《敦煌遗书总目索引新编》所录,写本残片遗存有:斯6728、斯2816、斯4541及敦研061,敦研061(图4)就是那一时期出土的竺法护所译的经文《正法华经》写经,以及《吐鲁番文书总目·欧美收藏卷》中的CH1788a《正法华经·药王如来品》(图5),这些均与《诸佛要集经》风格近似,字体处于楷隶之间,字形纵长,收笔处捺画重写,已经逐渐由隶书横势转为楷书纵势,是隶楷之变过程中的典型书写,同时更加整饬,趋向制式化的写经风格,这样也恰恰证实了当时以译场为主要规模的写经风格的形成。竺法护既沿途传译,同时又辗转多个译场,遍及敦煌、长安、洛阳、酒泉、天水五地,波及范围广,以其译场为辐射中心,用这种“晋书正写”的写经风格为后来“写经体”的形成打开了新局面。华人德也说:“《诸佛要集经》和永嘉二年(308)《摩诃般若波罗蜜经守空第十七》都用这种书体书写。这是在当时日常应用的正书体基础上再加以改造并程式化的一种书体,其所追求的效果是要既工且速。由于西晋以前已译经近千部,各经又广泛传抄,这些数量众多的早期写经对后世的写经在体式上产生了深远持久的影响,是六朝写经体形成的基础。”[16]

图4 敦研061《正法华经》

图5 CH1788a《正法华经·药王如来品》

三、后期写经体的形成:官业缮写与钦定入藏

“护法弘道,莫先帝王”,[5]371早期写经虽然也依托帝王,但是统治者并未成为佛教的忠实信徒与护道者,只是给予了弘法传道的机会,由支持者成为实际参与者,从鸠摩罗什开始为一大变。鸠摩罗什在姚兴弘治三年(401)入长安,此前长安已经在前秦苻坚道安法师的弘法下,成为传法胜地,只是道安法师不懂梵文,重在义解,因此慧皎《高僧传》将其列在义解部,而不在译经部,故而真正在译场上区别于前人的就是鸠摩罗什,区别之处就是“官业”的出现。当然,这都得力于当朝者姚兴的鼎力支持。

(一)官方缮写

《鸠摩罗什》曰:“九月,隆上表归降,方得迎什入关,以其年十二月二十日至于长安。兴待以国师之礼,甚见优宠。晤言相对,则淹留终日,研微造尽,则穷年忘勌。兴少达崇三宝,锐志讲集。什既至止,仍请入西明阁及逍遥园译出众经。什既率多谙诵,无不究尽,转能汉言,音译流便。既览旧经,义多纰僻,皆由先度失旨,不与梵本相应。于是兴使沙门僧䂮、僧迁、法钦、道流、道恒、道标、僧叡、僧肇等八百余人,谘受什旨,更令出《大品》。什持梵本,兴执旧经,以相雠校,其新文异旧者,义皆圆通,众心悏伏,莫不欣赞。”[5]332《出三藏记集》曰:“秦王躬揽旧经。验其得失。谘其通途。坦其宗致。与诸宿旧义业沙门释慧恭、僧䂮、僧迁、宝度、慧精、法钦、道流、僧叡、道恢、道㯹、道恒、道悰等五百余人。详其义旨。审其文中。然后书之。以其年十二月十五日出尽。校正检括。”[7]53

通过上文《鸠摩罗什》与《出三藏记集》中的记载,可以明确几个促进写经大发展的关键。第一,姚兴十分崇佛,以国师之礼待鸠摩罗什,受统治者影响,“公卿以下莫不钦附。沙门自远而至者。五千余人。起浮屠于永贵里。立般若台于宫中”,[28]自下而上,由俗至僧,影响范围极大,是写经数量庞大的依靠。第二,姚兴崇尚三宝,不是浮于表面,而是亲自主持译场,建立官业“西明阁及逍遥园”,此地成为后来“三论宗”祖庭。官业译场,表明写经已经不只是笔受写经校对之后就可以传抄,而是要受到官方监督,“校正检括”,然后流通。此间就需要官方抄经手重新抄写誊录,官业是鸠摩罗什写经时代与前代译场最大的区别,写经的官方标准风格开始萌芽。第三,姚兴通晓佛法经文,能与鸠摩罗什“以相雠校”,并亲自手书,特殊的写经群体“帝王写经”开始出现。姚兴对中国佛教的影响是巨大的,是他使得关中由上到下佛学气息弥漫,海内外名僧闻而聚集,佛教的兴盛即意味着写经的兴盛。从写经到“写经体”的出现,必须具有几个关键因素:要有足够庞大的写经群体、要有足够多的经文典籍、要有足够广的佛教信仰传播、要有基本程式化的写经风格与形制等等。鸠摩罗什以前,佛经典籍的数量、佛教信仰、译场化的写经风格已经出现,但写经群体还未完整,尚未出现足够多的僧人写经、佣书、官方写经以及帝王写经,程式化形制的写经体更须依赖于官方写经才能大规模出现,这一切在姚兴崇佛的推动下得到了初步实现。此后写经的发展,都是在这一时期的基础上继续扩大,尤其是官方写经与写经风格愈趋程式化。

从鸠摩罗什时期开始,动辄数千僧人来集,关内佛法兴盛,僧人寺庙与日俱增,直到兴和四年(542),时魏境有寺三万所僧尼二百万人,[29]僧人和寺庙的增多,僧人写经的数量与需求量也变多,自然开始出现佣书,《魏书》卷五十五《刘芳传》记载:“芳常为诸僧佣写经论,笔迹称善,卷直以一嫌。”[30]此时的书手抄经所用的母本,应当为官方写本或是僧人写本,用来确保抄经无误,而僧人写本的底本同样源于官方。藤枝晃在《敦煌写本概述》中说道:“有些写本的题记却表明,一卷佛经是同时制成的一套或几套庞大佛经总集中的一部分。在这种情况下,为了制成几千件卷轴,必须建立一个大规模的缮写机构,不论敦煌还是在中原的京师,这种缮写机构都确曾设立过。”[31]目前虽无历史可查,姚秦时期具体官方写经的机构名称,但是有官方负责“校正检括”是事实,全部经文流通依靠民众和僧人是不现实的。姚秦历时仅三十四年就灭国了,但他为后来写经制度留下了参考,包括僧官制度的建立,兴曰:“凡未学僧,未阶苦忍,安得无过?过而不劾,过遂多矣,宜立僧主,以清大望。因下书曰:大法东迁,于今为盛,僧尼已多,应须纲领,宣授远规,以济颓绪。僧䂮法师学优早年,德芳暮齿,可为国内僧主。”[5]363后期敦煌写经的官方经所多是由僧官主要负责的,而姚秦时期,主要国土就有陇西,鸠摩罗什亦在敦煌传法。直到北魏,具体的、较为完备的官方写经才被证实,敦煌出土的S.1427、S.1547、S.341、S.2067等写卷题记,明确出现了“典经师”“校经道人(僧官)”,同时它们都呈现出标准的格式,包括写经风格、写经人姓名、身份、经卷名称、写经时间、地点、用纸情况、抄写机构负责人、校者等内容。

(二)形制统一

从姚秦开始的官业,到北魏敦煌写经所,官方写经的发展模式日趋完善并基本沿用到隋唐,只是比隋以前更加规范。唐朝与此前写经的模式相比,差别有二:其一,写经底本基本统一用官方写本,书写风格、形制趋向统一。因为唐朝译经事业完全官化以及《大藏经》的编修要求所有经文必须经过皇帝御览,称“缮写进内”,然后编入《大藏经》,称“钦定入藏”,之后才能“写以流通”。《辩正论》云:“勘定既周缮写云毕。所司详读乃奏闻。勅令所司各写十部。散付诸寺,任共流通。”[32]“所司各写十部,散付诸寺,任共流通”,说明流通本必须由官方书写,官方书写后下发寺院,寺院再与民众流通“结缘”。此时官方下发的写经已经不能满足民众与寺院的大量需求,遂民间抄经作坊兴盛。写经史上开始出现完全利益化、无信仰化、纯商业化的写经,统治者为了崇敬的佛经信仰,不得不提出约束,元宗甚至颁布《禁坊市铸佛写经诏》:“开铺写经,公然铸佛。口食酒肉,手漫肢腥……自今己后,禁坊市等不得辄更铸佛写经为业。须瞻仰尊容者,任就寺拜礼。须经典读诵者,勒放寺取读。如经本少,僧为写供。诸州寺观并准此。”[33]其二,隋唐译场,取消译讲同施机制,采用数名专家译经,因此没有了鸠摩罗什以前数千信徒听讲的场面,这批最早的写经民众“消失”,同时“消失”的还有笔受。以往作为译场写经第一人以及写经的主要传播人“笔受”,在唐以后不被记录名册,金邠文《译场诸位》序言称:“不烦翻译之人,曷由而知,是以卷端必有列位,如译语、笔受、润色、检校者,必详书之,所以昭明其由来,斯不虚作,郑重谨敬之意也。乃后来造经,但存译者一人,而其余皆悉删去,曷为哉?易为哉?饮水不知源,亦谬妄之一端也。”[15]123本文详细考察写经发展之流变情状,亦在于饮水而知源。

四、结语

佛教写经是依托于佛法东传而产生的一种全社会文化活动。我们谈到写经人身份,虽然通常将“僧人、经生、居士、民众”等群体囊括其内,但写经与佛典汉译一体两面,从佛典汉译角度对写经活动一系列问题进行考察发现,早期佛教写经群体单一,这种“全社会性”活动是佛教传入数百年以后才出现的局面。早期写经依托于统治者,写经只是区别于口口相授,作为记录翻译经文的形式,写经人员可能是朝廷负责翻译的译官以及具有梵文、文书修养的具有“史”的意义的职官。之后随着西僧来华数量变多,佛经译场的扩大,出现了具有传播意义的写经底本,即笔受写经。这一时期的大量写经和传播依赖于译场听经的信众和笔受,形成了以译场为单位范围内的写经风格,同时有了正式的僧人写经,这已经是佛教传入二百年以后的事,而普遍意义上的僧人抄经则更晚。写经真正产生质的改变是在姚秦时代,官业写经的出现,打开了之后写经的新局面,出现了两个新的写经群体:官方写经与帝王写经,是程式化、标准化写经体诞生的前提。不同时期的写经人物身份、风格各有不同,但书风大都与当时主流书风类似,写经群体也随着发展逐渐丰满,直到唐代官方完全把控写经、译经事业,形成两个极大的反差:一则是书体风格由魏晋南北朝的多样化走向单一化;二则是写经人的梵文、佛学修养逐渐下降,出现了完全无信仰、利益化的写经。总之,从初期写经到“写经体”的诞生,以佛典汉译的视角观照,更能完整地看待写经发展的流变过程,这正是本文研究的目的所在。

图片来源:

图1 张建文,曹骥.南昌海昏侯刘贺墓出土《海昏侯国除诏书》复原研究[J].江汉考古,2023(5):132-138.

图4-5 崔中慧.初期佛教写经反映的文化交流—以竺法护译场为例[J].敦煌研究,2019(4):12-14.