传统的发明:晚清民国京剧图像的多重现代性

尹秋力(南京艺术学院 人文与博物馆学院,江苏 南京 210013)

自清代乾嘉以来,京剧逐渐受到社会各阶层的喜爱,与此相关的是京剧图像的大量生产。管理清宫内部演剧活动的昇平署组织如意馆画家制作了《昇平署人物扮相谱》《性理精义图》与《戏出画册》。这组画册以工笔平涂的视觉风格呈现,属于清宫知识图谱的组成部分。在民间,京剧图像可谓以海量计,年画、陶器、建筑构件的装饰中,均有京剧题材的身影,它们承载了日常伦理的信仰与娱乐活动的再现。当京剧题材在贵族与民间的绘画体系中均有反映的同时,传统文士的绘画创作中却鲜见京剧题材,这种现象一直持续到清末。随着现代社会的转型与京剧艺术生态的变化,与封建社会传统文士对位的新式的知识分子们对京剧题材抱有极大的热情,最终促成了京剧题材成为中国近现代绘画史中极为重要的创造。为何京剧作为清代重要的大众文化却在传统士人的绘画中缺席?它又是如何受到近现代画家的关注?在清末民初这段近五十年的历史进程中,这种从缺席到重视的态度转换里发生了哪些流变?这些流变与艺术生态的现代转型有何关系?其中的原因有待厘清。

一、评论体裁的流转:从花谱到图谱

当研究者追溯传统文士与京剧图谱的关系,会发现一种奇特的历史现象:传统文士对于京剧图谱生成的介入并不是来自特定的图像脉络,而是基于戏曲评论。评论是艺术生态中极其重要的组成部分。传统的戏曲评论的书写大多是由文人执笔,这类文体被称为“花谱”。花谱的历史源自于清初,清初文人继承了晚明的鉴赏风气并将其与戏曲品评嫁接。这类花谱并不是严肃的品评文学,很大程度上是文人与伶人狎玩的产物。其中最著名的就是吴长元书写的《燕兰小谱》,他在该书的弁言中开门见山地写道:“诸伶之妍媚,皆品题于歌馆,资其色相,助我化工。”[1]这句话明确地表达了此类花谱突出“诸伶之妍媚”的编写主旨,以达成“美诸伶也”的效果。继吴长元撰写并刊刻《燕兰小谱》之后,大量以名伶品评为主旨的作品陆续出现,并形成了一条清代戏曲品评文学的脉络。因为这类作品的品级塑造对于伶人的声望有着至关重要的影响,许多伶人重视自己与文人的交往,有时甚至会演变为对文人的依附。《片羽集》中对此现象就有所描述:“来青阁主人集遗山句,作《片羽集》,一时诸名花以有诗为荣,诚盛世也。”[2]由此观之,伶人与文人在此时的地位并不对等,文人的花谱书写中不仅是关于伶人的品评,也有对于自身文学才华的展现与卖弄,所以,早期的花谱也很难发展出有关以戏曲为主体的评论。

随着清代中期徽班进京,皮簧戏日益成熟,在宫廷的支持下逐渐在全国剧坛占据上风,花谱的书写也开始变调。皮簧戏的演员更注重扮相,原来花谱对伶人色相的品评已经失去了意义。同时皮簧戏的唱腔是多腔合流形成的新声,这也在原初花谱的品评体系之外。一些文人想用原先的品评手段来适应这个新的剧种,可惜效果不甚理想。1878年,一位化名为艺兰生的文人撰写《侧帽余谭》,他的友人在序言中详述了艺兰生接续花谱文脉的决心:“仿《酉阳杂俎》之编,踵《日下旧闻》之录,伸其雅愫,权当系树金铃……况乎花好月圆,芳痕易堕;珠温玉软,绮恨长盈。惟名士之风流,斯达观而放浪。”[3]3艺兰生的理想对应的是早期花谱中所彰显的文人荣光,可是若以旧日花谱的文学标准观照艺兰生的书写,那这本作品肯定不达标,毕竟“花好月圆,芳痕易堕;珠温玉软,绮恨长盈”的伤感时代已经过去了。相反,艺兰生在此书中增加了大量关于戏曲艺术本体的品鉴:“乱弹中以青衫、须生为最难。盖上等脚色,唱处极多,非喉气充实,则坐客不能动听。”[3]5由此,就连文人书写的花谱不得不由伶人之“色”转向伶人之“艺”。花谱的文学性不复旧时,戏曲艺术品鉴也并非这类花谱的长处,所以,这类源自清前期的戏曲品评写作模式渐趋落寞。花谱的文学体裁在晚清逐渐向三个方面演变,第一类是以《沪江色艺指南》为代表的信息汇编类书籍,它延续了花谱针对名伶的品评功能;第二类是围绕梨园典故的书写,如《梨园小史》 《海上梨园日记》等;最后一类是文人私密性的观剧品评,虽然书写的主体还是文人,但是已经不再是意欲流通市场的专书书写。

时至晚清,花谱作为文学体裁已经发生分化,图谱的品评形式却在花谱的分化与解构中诞生了。在这个过程中所发生的是评论体裁的流转,花谱的文字信息与品评趣味渐渐被图像所替代。这类图谱以1895年出版的《情天外史》为代表,在撰写的动机上,这本图谱的作者袒露自己“不合于大人先生,乃罢官去”。由此可见,他属于以往花谱书写群体的代表,即落魄文人。同时,作者也沿用了花谱的撰写特征,在自序中写道:“一缕情丝,大千色界。任天而动,与生俱来。”[4]可是,这本书有别于一般花谱的特色乃是“添叙小传,补绘图形”,图像占据了更为主导的地位。除此之外令人玩味的是,曾经的花谱是伶人依附文人的产物,而在这部图谱中,京剧名伶们被塑造为文士的形象。书中的视觉修辞与品评文字有时会发生冲突,如王兰香一帧最为明显(图1),品评文字描述的是他妩媚的表演作态,在图像中他被绘制为背邻竹海的严肃文士形象。两者之间不准确的对位关系略带一丝荒诞的意味,但恰恰表明了随着戏曲品评由“色”转“艺”,伶人社会地位的上升。

图1 《情天外史》中的“王兰生”

《情天外史》后由别号为“天恨生”的文人在宣统年间补录,此中动机乃是“值此物竞天日之时日,而海上于伶界事日发达,艺员之学业日益进步”。[5]短短的一句话背后所勾勒的是晚清时期京剧南下的背景。书中补录了许多著名的伶人:夏氏兄弟、汪笑侬、盖叫天、孙菊仙等,他们主要在上海进行演出活动。这本补录的《新情天外史》虽在图文关系上做出了些许调整,但总体分享了《情天外史》的缺点。所以《情天外史》与《新情天外史》仍然是在旧式花谱的书写影响之下的结果。可是从另一角度看,它们开创了一种图评“名角”的新模式,这种模式被影响更为广泛的现代报章所采用,最终启发了新式京剧画评与文字的对应关系。

二、名角的再现:图与文的对话

《情天外史》及其补录的出版在某种意义上象征着花谱书写时代的终结,也预示着新的评论格局已然开启。引发这种现象背后的原因是伶人社会地位的上升,戏曲评论的重心由色相转向演艺。在演剧制度层面,与此现象相伴而生的是“名角制”的诞生。“名角制”主要发生在晚清时期的上海,上海的京剧表演十分注重商业性竞争,最早将京剧引入上海的丹桂茶园采用的策略就是邀请京津名伶演唱,从而占据了上风,京剧演员的话语权与经济地位随之水涨船高。随着京剧在地化的发展,许多京剧演员在上海得以培养,在唱腔、台风上形成了海派京剧的特色。大量上海京剧演员的出现也是《新情天外史》补录的时代背景。

在此格局变动之下,京剧的评论、图像与名角制度可谓是相辅相成的共生关系。图像的介入源自京剧评论在新时期的现实困境。既然“名角制”兴起,“捧角”文化的发生便是理所当然的事。当时关于“捧角”的大量文章占据了晚清上海各大报纸的文艺版块,这些文章的质量良莠不齐。捧角者也是鱼龙混杂,既有富贾商人,也有和角色亲近,借以自炫的剧评家。正如一位化名为“凌霄汉阁”的写作者给捧角人士所做的归类:“一种人是根本不懂什么是好坏……一种人不乐闻自己的短处……一种人乐闻己过,但不愿形诸文字,报章刊物等。”[6]正如瓦尔特·本雅明(Walter Benjamin)所论,在机械复制的时代,经典的画作都变为在市场流通的印刷品图像,由此经典的灵韵也逐渐消失,图像的获得更为便捷。[7]同样的情况也发生在文字上。印刷时代使得文字成几何倍数的爆炸增长,良莠不齐的文章难以树立典范式的评论。在这个维度之下,图画反而倒是成为抵抗低劣文字的最佳手段,构成京剧视觉文化的组成部分。这类图画延续了从花谱演化而来的京剧图谱主题,以名角为中心。但是它运用了更为确切的视觉修辞和形象塑造手段,即以名角之拿手戏为图画表现的核心,化解了如《情天外史》这类专书中图与文之间的错位感。另外,京剧画评都是以画报的报章形式刊印发行,大多要与剧评文字配合出版,这也因画作与文字创作者的地位、见识与能力的不同,造成了不同的图文关系。由此我们可以看出,这类京剧图像一方面与旧式花谱专书的渊源,另一方面通过现代媒体发行,“新”与“旧”之间的张力也就体现在主题、图像与文字之间的对话上,不期而然地彰显了评论、图像与名角制的紧密联系。

从花谱书写到图谱的出现历时百余年,而从图谱到报章京剧画评的发展极为迅速。这类京剧图像中最重要的是两个代表是《图画日报》的专刊《三十年来伶界之拿手戏》与郑正秋、沈泊尘合作的京剧画评。《三十年来伶界之拿手戏》1909年创刊,次年停刊。郑正秋与沈泊尘的京剧画评工作在1910年11月展开。某种意义上,郑正秋与沈泊尘赓续了《三十年来伶界之拿手戏》的图评方法,用一图一评展现一位名角的一场拿手戏,但是两者却在作画的风格与图文关系上迥然不同。《三十年来伶界之拿手戏》的主导策划者是孙玉声,此人身份极为多元,他生于1863年,是中西文化交流影响之下成长的学人。孙玉声既是鸳鸯蝴蝶派的小说家,又是位知名的报人。京剧于1867年传入上海,孙玉声也就成为京剧在上海发展之亲历者与见证人,曾连载《上海戏园变迁志》,对上海剧院变迁的历史如数家珍,乃至当时“更新剧院”开张之后聘请孙玉声为前台经理参与剧院的管理。《三十年来伶界之拿手戏》正如《上海戏园变迁志》是从名角名戏的角度对京剧南下的历史回顾,图画均由不知名的画师刘纯绘制。从图画的视觉风格而言,画师选取的是一种展现舞台表演瞬间性的全知视角创作,瞬时性体现在画师描绘的都是表演中最具包容性的一刻,而全知视角意味着对场景的全面展现,很多时候会使名角表演的存在感降低。如在描绘任七之《翠屏山》一幅(图2),刘纯采用了多人对称构图,光凭画面难以分辨谁为任七。造成如此效果的原因之一是这是名角历史之回顾,非对景写生。刘纯原来是绣像小说的插图画师,当他参与这个由孙玉声主导的项目,自然运用的是以往的创作经验,故而造成了全知视角之下的失焦问题。其次,孙玉声作为著名的戏评人,他的文字直接介入画面成为“图内文”,这也是补充并说明画面信息的必然选择。陈平原在对《点石斋画报》的研究中指出画师比文字作者在画报的创作中更具话语权。[8]显然,《三十年来伶界之拿手戏》的创作过程中,兼具知识分子身份的戏评人比画师更具主导地位。

郑正秋与沈泊尘的合作虽然沿用了孙玉声开创的模式,但是其中微妙的变化值得让人注意。郑正秋现在是公认的“中国电影之父”,他早年其实是研究旧剧的专家。沈泊尘后来成为上海美术图画院的教务长,在上海早已凭借仕女人物题材知著。郑正秋和沈泊尘同于1889年出生,创办京剧画评栏目时同为21岁,他们的年岁、地位相仿,形成了一种迥异于《三十年来伶界之拿手戏》的合作模式。这里面值得重点讨论的是沈泊尘的创作,沈泊尘以绘“百美图”著称,善于把握传统题材向现代生活的转化。在与郑正秋的合作中,沈泊尘丝毫没有面对专业剧评人的怯意。之所以如此,是因为沈泊尘自己有着十分丰富的观剧经验。研究沈泊尘的专家吴浩然提及他“在戏园一待就是几天”。[9]同时,沈泊尘自己也会与名伶保持交往,将自己的创作与他们分享,甚至演员有时会建议他绘制哪一个表演段落。得益于现场的体会与经历,沈泊尘的戏画较传统画师刘纯更为生动。在视觉风格上,沈泊尘采用了漫画式的手法突破了板结的全知视角,其意不仅仅在于展现表演的情节,而是用漫画的谐趣语调来再现名伶的表演。图画的趣味反而构成沈泊尘评论戏曲的核心,与郑正秋的专业剧评产生了既互补又竞争的关系。这种关系在《王玉峰之奏琴》一帧表现得十分鲜明(图3)。郑正秋评“王玉峰聚生旦净末诸著名脚色于一手,惟有声无形耳。”沈泊尘如何将“有声无形”的概念画出来,便是郑正秋给他出的难题。沈泊尘以漫画式的想象力画出奏琴的手,并从这只手辐射出各类戏剧场面。沈泊尘算是从形塑的角度补充了郑正秋“有声无形”的概念,他同时画中戏题“闻其声如见其人”,也向郑正秋的挑战做出了回应。沈泊尘的图画与郑正秋的剧评也就形成了“图文对峙”关系。

图3 “王玉峰奏琴” 沈泊尘绘

“图内文”与“图文对峙”象征着两种不同的图文对话关系,背后是图文创作者对如何诠释名角这个议题的合作与选择。赵宪章在对古典小说插图的研究中指出:“不可见的(文字)决定可见的(图画),可见的是不可见之明证。”[10]将这个观点挪用至本处所讨论的京剧画评,它与《三十年来伶界之拿手戏》有着清晰的对应关系,因为文人孙玉声的文字决定并介入了画师刘纯的图绘方式。但在郑正秋与沈泊尘的合作中,上述观点就有了捉襟见肘之处。无论是沈泊尘的图绘诠释方式,还是他们两者之间的合作方式,都体现了图像可以跳脱出文字的限定,自成体系地传达评论信息。而图像与文字对峙,或者说图像压倒了文字,正是现代视觉文化的重要特征,如此的风气一旦打开便不会断裂,现代性的多重可能也即将介入。

三、由图入画:现代艺术家的参与

沈泊尘的京剧画评实践彰显着图画表意的独立性与生命力,或者说,沈泊尘的创作方法与视觉形式虽然还服务于京剧评论,但其中所蕴含的可能性确实已经溢出了基本的功能性。阿洛伊斯·李格尔(Alois Riegl)认为在艺术创造的过程中,人的审美冲动是第一性的,而艺术风格的形成是艺术家克服材质、技术问题的结果,“艺术意志”由此彰显。[11]从沈泊尘、张光宇、关良、林风眠这一脉络的现代艺术家在京剧题材绘画上的探索表现来看,确乎与李格尔的“艺术意志”理论若合符节,各位艺术家之间的探索没有必然的直接联系,却又在创作上体现了理性般的历史连续,仿佛背后由一种“艺术意志”贯穿始终。沈泊尘的手法出现在张光宇讽刺时政的漫画中,沈泊尘强调的剧场体验也是为关良所运用的方法,关良又与林风眠在京剧绘画的不同层面有所拓展。在这个京剧题材由图入画的“艺术意志”中,每一个节点都有不同类型的现代性的介入,构成了风格自律之外的客观性因素。

故而在这个过程中,现代性是多重的,且富含不同的层次。京剧受到现代画家注意并转化为题材类型,首先发生的是图与评的分离。当画家发现京剧题材的绘画不仅与剧场与名角联系,还可以与更广阔的社会现象链接时,京剧入画就具有了通过讽喻表达现实关怀的意味。在此维度之下,张光宇就是一位代表性的人物。正如有的研究者指出,张光宇的许多创作受到了沈泊尘的影响,并且张光宇对沈泊尘的成就赞叹有加。[12]可是张光宇与沈泊尘形式相合,创作路径相反。如果说沈泊尘是用漫画的方式图绘京剧名伶,张光宇是用京剧的形式感与舞台的间离性重构现实。两者的目的不同,但都增进了京剧元素和题材的丰富性。波德莱尔在《现代生活的画家》中极度称赞画家贡斯当丹·居伊,只因他的绘画里有对现代社会的激情。[13]张光宇也是随时随刻关注现代社会的画家,他运用京剧题材陌生化了它讽喻的对象,可谓是对京剧这门传统艺术形式的挪用与戏仿。传统的艺术形式与现实的社会政治互为映照;图画与文字分离,拥有了更完整的视觉形式。这两点构成了张光宇京剧题材漫画的两重现代性。

由此,京剧题材开始独立并为现代主义艺术家所关注。关良与林风眠就致力于挖掘京剧题材绘画的现代性内涵,他们两者又各自代表了现代主义绘画与京剧题材交汇的不同面向。1918年,陈独秀发表“美术革命”论,把以四王为代表的传统中国画、以京剧为代表的旧戏与古文学家翻译的新小说同时列为“新文化”要革新的怪物。[14]当京剧被部分新式知识分子打成陈旧的文化时,传统的文化语境发生了颠覆,在生态上也发生了断裂,这为现代性的介入提供了空间。关良与林风眠不是旧式的知识分子,他们对京剧题材绘画的思考也是在陈独秀提出的文化主张之下进行的。在他们的思考中,“现代性”已经不仅仅是现代生活的反映,更是特指现代主义绘画的视觉风格。在绘画形式上,关良与林风眠都找到了成功的语言来诠释京剧题材——前者运用野兽派的艺术手法捕捉京剧的动作程式与情节内容,后者则是借京剧题材进行立体主义风格的中国式转化。虽然在形式上各有不同,但画作的内涵表达均是二人内心深处的生命体验。

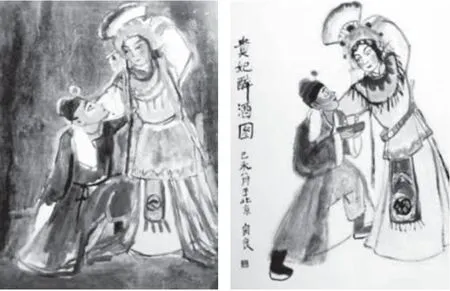

生命体验的现代性表达需要通过新的观念、新的媒介,而在这个过程中更重要的是观念与媒介的实验。关良自幼就浸淫在京剧的世界里,但他在1925年才将京剧纳入绘画创作之中,这显然是因为受到了新兴的文化环境所影响。关良是20世纪中国现代主义绘画的先驱,在对于旧剧的态度,他却是一位保守的人。这也难怪有的研究者对关良关于保守与创新方面左支右绌的言论感到困惑并进行研究。[15]京剧题材的现代绘画是关良沟通文化之“新”与传统之“旧”的一座桥梁。关良的创作中有几点值得注意,与沈泊尘一样,绘画创作极端地依赖剧场经验,甚至自己拜名伶盖叫天为师,切身研习京剧唱段,故而能精准地把握某一场戏与某一动作程式之间的关系。但更令人感兴趣的是关良的创作理念,他十分关注中国传统绘画中线条塑形的表现力,认为中国传统绘画大师“高度的概括,松快的笔墨”有着无可非议的艺术魅力,这与以马蒂斯为代表的野兽派艺术中的单纯性有着相近的趣味。[16]另外,关良会利用油画与水墨两种媒介创作同一图式的京剧题材,《三打白骨精》《贵妃醉酒》(图4)等均有两种媒材的诠释,试图从油画中的色彩表现提炼出在水墨用色的良方。如此,在关良的水墨京剧题材绘画中,中国传统的线塑风韵与西方油画的色彩搭配相互交融,配合他对京剧桥段与动作程式的精心选择,形成了他独有的风格招牌。林风眠在关良的引导之下关注到了京剧,但他对于立体主义的探索早先就在进行。直到林风眠遇到了京剧,才发现立体主义绘画本土化的一种可能,他在写给学生潘其鎏的信中说道:“时间与空间的矛盾,在旧戏里,似乎容易得到解决,像毕加索有时解决物体,被折叠在一个平面上一样。”[17]林风眠虽然利用立体主义的块面形式感表现京剧,但是他的审美指向是京剧之外的人生与抒情性,这点与关良十分不同。从这种角度看,林风眠的京剧绘画有着象征主义的味道,《水漫金山》(图5)《宝莲灯》等均带有了一种对人物命运有所关怀的悲怆感。关良与林风眠的京剧绘画都带有纯然的实验性,体现了现代主义与民族形式结合的两个方式,即“线”与“面”,分别指涉着京剧之内的美学与京剧之外的人生。他们的探索奠基了京剧绘画作为一种类型与题材的成立。从此,以京剧为支点的绘画脉络,在现代性的多重介入与体现中最终成型。

图4 《贵妃醉酒》同一图式下的水墨与油画对比

图5 水漫金山 林风眠绘

四、余论:传统的发明

京剧绘画的生成历程主要集中在清代晚期与民国时期,这跨越了传统社会向现代社会的转型。也因如此,这个历程体现了极为复杂的转化关系。首先是从专书文字的戏评书写到图谱的出现,继而随着京剧南下与大众媒体的流行,现代报刊以极为快速的流通方式取代了花谱的地位,随之而变的是评论修辞方式的改变,图谱变为了图评。最终在新的文化浪潮的冲击下,京剧题材为带有现代意识的艺术家们所关注并予以实验,最终得以成为近代中国绘画史上的重要题材,一直延续至今。

我们可以在这段历史中提炼出“语言”与“图像”的互涉关系,图画向绘画进化的“艺术意志”,以及现代绘画类型与题材的确立。毫无疑问,京剧绘画是一种现代题材,同时又借助了传统的外衣。正如埃里克·霍布斯鲍姆(Eric J.Hobsbawm)对“传统”的研究所示,“传统”是表面明晰却模糊不清的历史能指。[18]这就注定了其所指在不同的阶段并不一样。孙玉声与画师刘纯的工作只是希冀通过模仿花谱传统通过图画的方式解说海派京剧的历史,并不期待有所回应,但郑正秋与沈泊尘接续了这种合作模式。沈泊尘则为图评的传统带入了剧场的体验与新颖的表现手法。关良与林风眠均在传统文化的断裂处重新思考现代主义绘画,同时又使京剧题材焕发了生机。他们在每一个阶段的命题与目标并不一样,可是在清季民国的长时段中,他们的艺术实践又共同构成了正在生化中的京剧绘画之传统。

在这个不断对传统诠释的过程中,其实都是多重现代性的介入与体现,只不过随之往后,这种介入愈发明显与清晰。伶人地位的上升、现代媒体的流行、现代观念的流播是京剧题材绘画逐渐确立的外部原因,同时又是现代社会的必然特征。图画与文字的竞争关系、图画表现力的成熟以及现代主义绘画观念的传入与融合,形成了京剧绘画成型的内部视角与艺术脉络。在外在环境与内部视角的交织互动之下,“传统的发明”其实是现代的命题,没有“传统”的依凭,“现代”当然是空洞的话语,而失去了现代的诠释,“传统”也只能成为陈旧的能指。

图片来源:

图1 傅谨主编:《京剧历史文献汇编》(第九卷),南京:凤凰出版社,2011年,第16页。

图2 傅谨主编:《京剧历史文献汇编》(第九卷),南京:凤凰出版社,2011年,第204页。

图3 傅谨主编:《京剧历史文献汇编》(第九卷),南京:凤凰出版社,2011年,第822页。

图4 北京画院编:《高妙传神:关良绘画艺术研究》,南宁:广西师范大学出版社,2015年,第141页;王骁主编:《二十世纪中国西画文献:关良》,北京:文化艺术出版社,2009年,第243页。

图5 林风眠:《林风眠画集》(上卷),北京:北京工艺美术出版社,2005年,第76页。