隋唐造像记图版著录源流述略①

黄志明(吉林大学 考古学院,吉林 长春 130012)

造像记的图录,有文字拓本与实物图像之分,金石学家向来关注文字拓本,忽略实物图录。像与记是有机的整体,探讨造像记的图版著录源流既要关注文字拓本的刊刻情况,更要关注实物图像的流传情况。

一、滥觞阶段:清代以前关于隋唐造像记的图版著录

图像资料的传播离不开印刷技术的革新与推广,技术的进步每每推动造像记图录的发展。一般认为,唐初雕版印刷术已经发明,并在唐中后期广泛使用。从目前现存古籍资料来看,隋唐典籍中并未著录造像记图版,但并不意味着当时不具备刊刻造像记图录的条件。唐人刻印佛经,常于卷前刊刻佛像,如咸通九年刊刻的《金刚般若波罗蜜经》(图1),其卷首扉页画刻有“祇树给孤独园”图,下有题记云“咸通九年四月十五日王玠为二亲敬造普施”。[1]该经卷是现存最早的有明确纪年的雕版印刷品。不难发现,刻经题记与造像记存在诸多相似性:题记文本结构相似、同为出资祈福、同样雕凿或刊刻佛像。这一现象说明当时已经具备将造像记的佛像及文字通过雕版印刷记录下来的条件。唐代的善业泥造像记更能佐证这一观点。隋唐时期,善业泥造像在信众中广受欢迎,因体型小,尤其适合拓印。义净在《南海寄归内法传》提到,“造泥制底及拓模泥像,或印绢纸,随处供养”。[2]通过雕刻泥质或木质模具,便可将佛像捺印于纸本,实现随处供养的便利,但遗憾的是,绢纸不易保存,故今尚未发现当时保存下来的造像印谱。小型泥塑造像自印度产生,经西域传入,《大唐西域记》《大唐西域求法高僧传》等典籍均有记载。[3]综上所述,唐时已然具备著录造像记图录的技术条件。

图1 《咸通九年<金刚经>》卷首扉页画

两宋时期,金石学的发展与印刷技术的成熟,共同推动大量金石图录的产生。金石图录按形式可分为拓本和摹本两种,按图录对象又可以分为文字和器型两类。关于宋代金石著录,欧赵之作素来备受推崇。据史载,欧阳修《集古录》前有拓本,后有跋尾,后拓本部分亡佚,故仅存跋尾部分。今《集古录跋尾》虽收《太平寺碑》《卢舍那珉像碑》《开元圣像碑》《茅山三像记》等隋唐造像记,但因题跋体例之故,拓本并未流传后世。[4]赵明诚《金石录》采用前目后跋的体例,虽同样收录隋唐造像记,但同样因为体例原因,亦未将拓本收入卷中。尽管欧赵未在著录中收录拓本,但其收录来源离不开拓本的收集与著录,从《金石录》中可窥一二。赵明诚跋《汉赵相刘衡碑》中云:“余尝亲至墓下观此碑,因模得之。”[5]宋代其他经典图录如刘敞《先秦古器记》、李公麟《考古图》等著作,重在器型,几乎与造像记无涉,且多已亡佚。值得一提的是,两宋时期,图谱学伴随金石学的兴盛而发展,成为专门之学。郑樵《通志·图谱略》开宗明义,详述图谱发展脉络,力陈前人重文轻图之弊。这种思想具有前瞻性和开创性,自此,图像的价值与文字的价值并重的思想不断地被认可和接受,甚至影响了清人端方及现代学者关于造像记的著录。文字和图像都是文物本体的一部分,二者的研究应纳入整体的研究范畴。郑樵在《图谱略》中梳理了图谱目录,可惜所录释道图谱多无题记,其对隋唐造像记的著录则见于《金石略》中。[6]截至此时,包括造像记在内的石刻图录并未著录或保存下来。稍晚于郑樵,洪适撰有《隶续》一书,始绘汉碑之轮廓(图2),石刻之形方见于著录,但因年代止汉,故未涉及隋唐造像记。[7]洪适之后,朱熹《家藏石刻集》、王俅《啸堂集古录》等著作虽关注到石刻文献,亦有图录,然同样未著录隋唐造像记。

图2 《樊敏碑》

总体而言,唐代不论是通过雕版印刷术刊刻佛像,还是通过捺印佛像,都具备著录造像记图录的条件。但由于绢纸不易保存,故今像存纸亡。宋代伴随着技术的革新与金石学的发展,宋人逐渐重视图像的功用与价值,图谱之学应运而生。这一时期大量青铜器出土,加之书画鉴赏需求,极大地刺激了图录的产生。略微遗憾的是,宋代金石图录亡佚情况较为严重,与隋唐造像记有关者多已亡佚。元明时期,金石学逐渐没落,图谱之学不及两宋兴盛,在金石领域,《乐善堂帖》《石鼓文音释》《金石遗文》等著录虽涉及图录,但皆未著录隋唐造像记,故从略。

二、探索阶段:清代关于隋唐造像记的图版著录

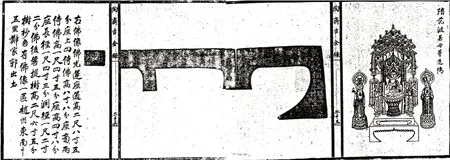

进入清代,金石学迎来复兴,金石图录尤为丰富,吴大澂《恒轩所见所藏吉金录》、潘祖荫《攀古楼彝器款识》、吴云《两罍轩彝器图释》、曹奎《怀米山房吉金图》、莫绳孙《金石文字集拓》、罗振玉《梦郼草堂吉金图附续编》等皆以青铜器为大宗,兼收少量兵器、铜镜等材料,大有继承宋人吕大临《考古图》、王黼《宣和博古图》重古器物之风气。而专著石刻者,当首推《金石图》一书。《金石图》由褚峻摹图,牛运震补说,成书于乾隆元年(1736),在清代金石图录著录史上具有举足轻重的地位。自两宋以来,许多金石学家致力于碑刻的缩摹工作,欲缩丰碑巨制于方寸之间,集四方碑拓于纸本。比较代表性的如宋人洪适《隶续》,虽摹绘碑之状,然文字方面受限于纸本大小,往往只能著录碑额大字,碑之正文则难以容纳。明人王佐《汇堂摘奇》尝试一种新的方法摹录碑文,即取部分字样(图3),其结果是破坏了石刻的整体性。[8]《金石图》利用缩刻之法解决了这一难题,真正实现了石本向纸本的转化。缩刻方式前代有之,虽非褚峻首创,然将其系统运用到石刻文献,仍为创新。今见《金石图》录有唐代造像记一种,即《伊阙佛龛之碑》(图4),遗憾的是,褚峻只是选取其中一部分进行摹录,并未整碑缩刻。[9]

图3 《楚衡岳神禹碑文》

图4 《伊阙佛龛之碑》

牛运震、褚峻之后,张燕昌《金石契》、陈经《求古精舍金石图》、冯云鹏和冯云鹓《金石索》、刘喜海《金石苑》等著录受其影响,在处理图像时皆采用缩刻之法。其中《金石契》重在收录款识与砖瓦,所收后周《显德舍利塔》刻有佛像和题记,亦在造像记范畴,惜未收录隋唐造像题记。[10]陈经《求古精舍金石图》体例与《金石契》相仿,同样偏向于著录砖瓦。[11]冯云鹏、冯云鹓合撰《金石索》十二卷,分《金索》 《石索》各六卷,其中《金索》收商周至宋元钟鼎、戈瞿、量度、泉刀、玺印、镜鉴及杂器等古器,《石索》专收碑碣和砖瓦。采用先图后跋的著录体例,部分器物兼录释文,收录《周长安造像石刻》《唐范洪恩造塔记》《唐普乐寺僧九定等造像石刻》三种唐代造像记(图5)。[12]石索五另外,在考释《周羊子戈》引用《显庆二年南平长公主造像记》《显庆三年赵王福造像记》及《清信女□婆造像记》三种,未载图像,仅用于征引(图6),[12]金索二此外,《金索》部分还收录少量北齐金铜佛造像,应予关注。

图5 《唐普乐寺僧九定等造像石刻》

图6 《周羊子戈》

刘喜海《金石苑》收录隋唐造像记28种,其中隋代为《西山观黄法暾造像》《西山观文讬生母造像》两种,唐代为《佛祖岩辨法迁造像》《千佛崖彭景宣造像》等26种,[13]总体而言,刘喜海《金石苑》收录的造像记数量较为丰富,但与《金石契》《金石索》相比,前者既关注佛像与文字一并著录,后者则偏向于关注文字(图7)。

图7 《隋西山观黄法暾造像》

以上所举仅是清代金石图录的一小部分,不难发现,石刻尺寸与纸本大小之间的矛盾,是金石图录长期面对并需要解决的问题。金石学家始终在思考如何将丰碑巨石更好地呈现于方寸之间。缩刻工序的繁复,一定程序上制约了石刻图版的著录。

清末,西方石印技术传到中国,金石学家敏锐发现这一技术可用于金石图录。最先利用新技术编撰石刻图录的是杨守敬。杨守敬于光绪七年(1881)到访日本并接触到新的石印技术,借此机缘,他于次年将《寰宇贞石图》交由日本大藏省印刷局影印出版,一经刊行,引起轰动。杨守敬回国后复于宣统元年(1906)年在上海重新辑印了《寰宇贞石图》。两个版本所选碑石存在较大差异,鲁迅购得后曾对其进行校勘,陈子彝、沈勤庐则对其编目。1940年,藤原楚水又为其增补,作《增订寰宇贞石图》,可见《寰宇贞石图》影响之大!今人徐无闻对《寰宇贞石图》亦作整理,收入《杨守敬集》中。今见《杨守敬集》录有隋唐造像记五种,分别为《章仇氏造经像碑》《伊阙佛龛碑》《周远志等造阿弥陀像文》《马君起造石浮图记》《易州铁像碑》。与陈子彝、沈勤庐编目《寰宇贞石图目录》相考,唐代造像记尚有《敬善寺石像铭》一种徐无闻未辑,而所收录《章仇氏造经像碑》《周远志等造阿弥陀像文》《马君起造石浮图记》三种《寰宇贞石图目录》则未载,故二者可参照校补。[14]

清末另一部采用石印技术的重要图录则是端方的《陶斋吉金录》,此书由端方幕府李葆恂、黄君复、陈庆年、管琳、黄廷荣、郝万亮等多人协助完成,管琳、黄廷荣承担绘图工作。全书收录藏品359种,其中隋唐造像记13种,多为金铜佛造像(图8),少量石质造像碑兼收。[15]书成之后,端方又组织编撰《续录》二卷、《补遗》一卷,《续录》仍由黄廷荣绘图,增收器物88种,造像仅见北齐《波罗寺僧昙瑞等造像》一种。《补遗》增收青铜器8种,未新增造像记。[16]《陶斋吉金录》及增补系列著作的重要性不仅在于保存了大量的图录,更在于该书所反映的端方的学术思想。端方将所藏金石资料编撰成图录,目的在于传古,尺寸、形制等信息皆著录入微,以期后人不复访求。其“图象之重等于铭识,诚以铭非释不宣,象非绘弗昭”之观点有承于郑樵《图谱略》。

图8 《隋范般若母等造像》

三、发展阶段:民国时期国内外学者对隋唐造像记的著录

民国时期,金石学家继续利用石印技术影印拓本。邹安《古石抱守录》、王度公《观沧阁藏魏齐造像记》等著作皆著录造像记,所用方法俱为石印技术。这一时期,铅印、珂罗版等技术也逐渐用于石刻图版著录。20世纪30年代前后,隋唐造像记陆续出土,《天津商报》《东南日报》《华北日报》等多家报刊敏锐报道时讯,还刊登了部分造像记图录。[17]除报纸外,民国期刊对造像记的关注与著录则更多,涉及隋唐造像记的出土简讯、图录刊发、研究成果等多个方面,其中造像图录尤其丰富,《艺林旬刊》《河北月刊》《燕京学报》《金石书画》《佛学半月刊》等数十种期刊上刊有隋唐造像记图录,涵盖摹图、拓本及照片等多种形式,所涉及技术既有传统的摹图绘图技术,又包括清末以来流行的石印、铅印、珂罗版等技术,同时新出现的摄影技术也广泛使用。[18]

与石印、铅印等技术相比,摄影技术更加便捷高效,适用的场景也更多。海外学者最先将这一技术运用到隋唐造像记的图录中,其中成就最高者当属法国汉学家沙畹(Edouard Chavannes)和瑞典学者喜仁龙(Osvald Siren)。沙畹于1889年和1907年两次造访中国,重点围绕云冈、龙门、巩县三处石窟群开展考古调查活动,采集了大量的影像资料,这些珍贵的照片后来编入了1909年出版的《北中国考古图录》。[19]沙畹的成功很快引起西方学者的关注。瑞典学者喜仁龙也多次造访中国,采集大量石窟及造像碑资料,同时搜寻已经流失海外的雕塑,先后出版《5-14世纪中国雕塑》和《中国早期艺术史》两部著作,书中利用其所获上千组照片资料,系统探讨了中国古代雕塑发展历史。[20]沙畹作品刊行之时,书中所载多为石窟照片,而在喜仁龙作品中,海外藏造像碑及单体造像已占据作品的重要内容,说明这一时期易于运输的造像碑和易于切割的石窟造像已陆续流失海外。沙畹与喜仁龙等欧洲学者侧重于从雕塑史的角度研究中国造像,因此其作品虽以图录为主,但因关注点在于雕塑艺术,故照片多以佛像本体为主,对题记关注相对较少。相比较而言,同一时期日本学者在关注雕塑艺术的同时,也极其关注造像题记,大村西崖、关野贞、常盘大定、水野清一、长广敏雄等人撰有多部重要图录著作。[21]其中对造像记领域影响最大的是大村西崖《中国美术史·雕塑篇》。该书于1915年出版,包含两函图册,一函文字,收录历代造像题记1600余种。实际上,在编撰《中国美术史·雕塑篇》之时,大村西崖并未到过中国,因此书中照片以冈仓觉三、塚本靖、关野贞等早期到访者所带回日本的照片为主要来源,其次是作者对流失日本的佛像拍摄所得的照片,此外,还有一些照片则是通过罗振玉等中国友人赠予。书成数年之后,大村西崖方才至中国考察。《中国美术史·雕塑篇》不仅在雕塑艺术研究史上具有举足轻重的地位,在造像碑铭整理与研究方面亦有重要的引领作用。

晚清至民国时期,欧美、日本乃至全世界掀起了研究中国雕塑艺术、收藏中国造像的潮流。到访中国的学者、古董商、掠夺者远不止上述几人,不同群体造访目的也各不相同,或著书立说,或贩卖文物,或掠夺资源,导致这一时期中国古代造像不断流失海外。以美国古董商弗利尔(C.L.Freer)为例,其自1894年起,先后四次造访中国,搜集购买雕塑、绘画及青铜器,其中购自端方遗孀之材料,多为珍贵文物。弗利尔行迹遍布北京、上海、河南等地,在龙门一带采集了大量石窟照片,霍大为等人已作整理。[22]弗利尔归国后筹建了《弗利尔美术馆》,该馆以所藏东方稀有文物闻名世界,常青《金石之躯寓慈悲:美国佛利尔美术馆藏中国佛教雕塑》对馆藏造像记作详细著录和研究,收录历代造像336种,其中隋唐129种。[23]

艺术的研究离不开文物的收藏,在开发其艺术价值的同时,也给中国石窟带来劫难。以天龙山石窟为例,自1917年日本人关野贞发现天龙山位置后,其艺术价值迅速引起艺术界、收藏界关注,紧接着,日本古董商山中定次郎等到访者利用各种手段将天龙山石窟佛首转移到世界各地,东京国立博物馆、根津美术馆、大阪美术馆均藏有天龙山造像。为便于宣传天龙山石窟之价值,山中定次郎编有《天龙山石佛集》等图集。[24]山中定次郎的一系列活动最终导致天龙山石窟成为中国境内摧残最严重的无首石窟之一。与之相类的是斯坦因(M.Stein)和伯希和(P.Pelliot)等人对敦煌石窟的掠夺与骗取。斯坦因骗取敦煌经卷的同时还撰有《千佛:敦煌石窟寺的古代佛教壁画》,收录大量敦煌石窟造像及壁画图录。[25]与斯坦因、山中定次郎等人相比,伯希和作为汉学家,对中国文物价值更加了解,一方面,他骗购敦煌藏经洞经卷写本和刻本,掠夺中国文物。另一方面,他又利用西方较为科学的方法对敦煌莫高窟进行编号、记录和考察,出版了《敦煌石窟》。该书共六卷,收录伯希和考察团所拍摄莫高窟外景、佛像、壁画等三百余组珍贵照片,是莫高窟最早的一部完整图录,也是改革开放前研究敦煌石窟最重要的图录资料之一。[26]探险家的活动,在一定程度上加速了中国文物的流失,山中定次郎、斯坦因、伯希和仅仅是参与中国石窟及壁画盗取的冒险家中比较有代表性的几位,也是留下早期图录的代表性群体,所著图集保留了早期重要信息,应予关注。

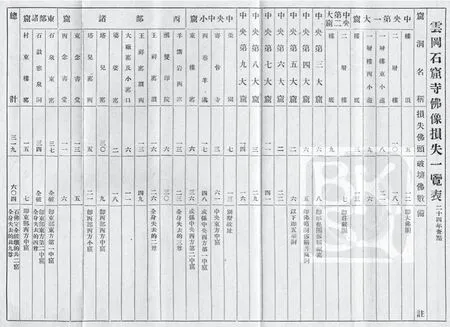

文物屡遭破坏,亟需政府保护。以云冈石窟为例,1929年《教育部公报》刊登《为请切实保护大同云冈造像由》(图9),希望民国政府教育部毋蹈天龙山、南北响堂山之覆辙。[27]中央古物保管委员会常惠和中央研究院史语所赵邦彦先后开展调查。常惠在调查期间不仅统计了佛像损失情况,还采集部分照片,《华北画刊》有载。[28]赵邦彦则撰写了《调查云冈造像小记》,发表于《国立中央研究院历史语言研究所集刊》。[29]1936年,《同钟》上刊发《云冈石窟寺佛像损失一览表(二十四年查点)》(图10),表中未署统计者信息,或为政府所为。[30]民国政府对敦煌石窟也有所抢救,于1942年组织“西北史地考察团”到敦煌进行科学考察,石璋如等人对敦煌莫高窟进行了详细的测绘,采集大量照片,编著《莫高窟形》。遗憾的是,该书直到1996年方才出版,所幸资料翔实,分文字记录、测绘图、照片三册,详细记录了当时莫高窟的基本状况。[31]龙门石窟方面,关百益任职河南博物馆期间,对伊阙石窟进行系统搜集与整理,撰有《伊阙石刻图表》,保留了龙门石窟遭受大规模破坏前珍贵的图像及文字资料,至今仍是研究龙门石窟的重要资料。[32]民国时期,国家内忧外患,先后经历多起战乱,文物遭受了严重的破坏,这些早期的图录资料更加弥足珍贵。

图9 《为请切实保护大同云冈造像由》

图10 《云冈石窟寺佛像损失一览表(二十四年查点)》

四、繁荣阶段:改革开放以来隋唐造像记的图版著录

改革开放之后,造像记图版著录进入发展的黄金时期。随着科技的革新,摄影、扫描、印刷等技术不断进步,为造像记图录成果的编撰提供了新的技术条件。早期摹图或低像素照片难以满足科研、学习及鉴赏等方面的需要,而书法、绘画、雕塑、考古等领域对高像素图录的需求与日俱增,故而刺激了新的造像记图录的出版。目前,与造像记有关的图录可分为两类,一是以雕像本体为主的图录,二是以文字为核心的拓本。

首先,以雕像本体为重点的图录,照片是其主要呈现方式。此类图录意在展现雕塑的形态,表现造像细节,有题记与无题记造像兼收。从目前已经出版的图录来看,这类图录主要集中在石窟和馆藏文物两个领域。

石窟图录基本涵盖了国内目前的大型石窟。以云冈石窟为例,比较有代表性的著录有《云冈石窟》《中国石窟·云冈石窟》《中国美术全集》《中国美术分卷全集》等著作,[33]其中《云冈石窟》对20世纪初以来散落在日本的文物学术资料进行抢救性整理出版,极大限度地收集早期的原始照片资料,包含大量未出版的历史照片,具有极高的史料价值。敦煌石窟、龙门石窟不仅出版大量照片图录,更有多部重要考古报告出版。[34]其中敦煌研究院编撰的《莫高窟第266-275窟考古报告》厘清了该系列洞窟研究的历史遗留问题,同时在石窟编著体例、研究方法等方面对国内石窟寺考古产生了引领作用。此外,天龙山石窟、炳灵寺石窟、巩县石窟、麦积山石窟、天梯山石窟及大足石刻等均有大量图录出版。需要注意的是,随着计算机技术和数字图像技术的发展,石窟的数字化工作也有序开展,其形式已不限于照片,如敦煌石窟的数字化成果“数字敦煌”①访问网址:https://www.e-dunhuang.com/index.htm立体高清呈现石窟现存状况,依托虚拟技术在石窟寺保护领域又一次实现了新的技术引领。

馆藏文物的图录意在呈现各大博物馆馆藏资源,既包括大型的国家级、省市级博物馆,也包括小型博物馆和民间博物馆,各类博物馆依托馆藏造像开展图录编撰工作,成果尤其丰富。以故宫博物院为例,先后出版《中国金铜佛》《故宫博物院藏文物珍品大系:铭刻与雕塑》等多种造像记图录。[35]河南博物院、山西博物院、山东博物馆、甘肃省博物馆、辽宁省博物馆、黑龙江省博物馆等多家省级博物馆亦根据馆藏造像情况撰有图录,其中不乏新作,如《山西博物院藏品概览:石造像卷》《金容妙相:甘肃省馆藏历代佛教金铜造像精品》。除了省级博物馆外,洛阳博物馆、敦煌市博物馆、黄骅市博物馆、青州市博物馆等市、县级博物馆也有造像记图录出版。国内博物馆数量众多,佛教造像作为一类重要文物,常被各馆收藏和著录,上述所列仅是冰山一角。博物馆的收藏也离不开各级文物局、文管所、考古所的指导与合作。馆藏文物一方面来自博物馆的征集与采购,另一方面也来自考古所的发掘和文物主管部门的协调与管理。考古现场出土的单体造像,或暂藏于地方文管所或考古所等机构,相应也有图录出版,以邺城北吴庄佛像埋藏坑出土造像为例,中国社会科学院考古研究所等部门出版了《邺城北吴庄出土佛教造像》等资料,尤其值得关注。[36]

上述案例多为国内的造像,海外关于隋唐造像记的图录也以照片为主,国内外学者进行了整理与研究,兹列数种,抛砖引玉。较早关注到海外藏中国造像的是喜仁龙和大村西崖等人,前文已有提及,此后松原三郎等学者研究中国雕塑,所采用的资料主要来自日本各地博物馆所藏中国造像,情况持续数十年。[37]国人中较早关注流失海外造像记的是罗振玉,所撰《海外贞珉录》《海外吉金录》分别从石刻和青铜器的角度记录了流失海外金石状况,《隋范氏造像记》《唐李君武造像记》等造像记均有涉及。[38]改革开放以来,金申其先后编撰了《中国历代纪年佛像图典》《海外及港台藏历代佛像·珍品纪年图鉴》,着力记录流失海外中国造像情况,[39]陈文平、孟凡人、吴晓丁、张林堂、孙迪、杨明权、林树中、罗宏才、刘洪彩、寇勤等学者近些年也有相关成果出版。其中孙迪《中国流失海外佛教造像总合图目》和林树中《海外藏中国历代雕塑》系统著录海外藏造像情况,著录有序,资料翔实,尤为推荐。[40]流失海外造像部分进入流通市场,季崇建、张力等学者对这一现象有所关注并编撰了相关图录资料。[41]流通市场中的造像,其真伪应多加甄别。

第二种则是以文字为核心的图录,其呈现方式以拓片为主。文字图录主要来自拓本或文物本体,收藏单位涉及大型图书馆、科研机构、文博单位及私家四类。拓片本身是一类珍贵的古籍资源,多保存于大型图书馆中。国家图书馆、河北省图书馆、四川省图书馆、陕西省图书馆、浙江省图书馆等国家级或省级图书馆中藏有造像记拓片,近些年通过学者的整理,部分资料已经出版。以国家图书馆为例,先后出版了《北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编》《北京图书馆藏龙门石窟造像题记拓本全编》两部涉及历代造像记的图录资料。[42]其中《北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编》收录唐代造像记拓本433种,尽管出版已有一定年代,清晰度较低,但目前仍是研究隋唐造像记拓本最为重要的图录。

科研单位同样藏有大量的金石拓本。以北京大学为例,所出版《北京大学图书馆藏历代金石拓本菁华》《1996—2012北京大学图书馆新藏金石拓本菁华》《1996—2017北京大学图书馆新藏金石拓本菁华(续编)》《北京大学图书馆藏徐国卫捐赠石刻拓本选编》等资料均与造像记有关。[43]南京大学、西南大学、西北民族大学等高校同样藏有大量造像记拓本,相关图录资料也已整理出版。[44]港台地区所藏金石拓本同样不可小觑,其中以傅斯年图书馆藏造像记拓本数量最丰,端方、徐乃昌、柯昌泗、刘喜海等人的旧藏拓本皆有入藏,北魏部分已出版多年,隋唐部分则尚未公布。[45]海外地区的科研机构同样藏有大量隋唐造像记拓本,以日本所藏造像记拓本为例,京都大学藏有隋唐造像记253种,淑德大学35种、东北大学15种、龙谷大学3种、佛教大学2种、东洋文库496种、宇野雪村文库55种,最新整理成果可参见王连龙《日本藏中国古代石刻拓本著录辑目》。[46]

文博单位虽以收藏、管理文物本体为主,但同时兼收部分拓本,所编撰造像记文字图录不仅数量甚多,同时更新不辍,兹列数类。首先是石窟等文博单位所编撰的题记,以龙门石窟为例,先后出版了《龙门石窟碑刻题记汇录》《龙门石窟造像题记精粹》等重要文字图录,[47]巩县石窟、响堂山石窟等亦有图录出版,同属此类。其次是碑林一类,如西安碑林《西安碑林全集》《西安碑林古刻集粹 石刻造像卷》、药王山《陕西药王山碑刻艺术总集》等皆为精品。[48]最后,博物馆所编撰的文字图录,如上海博物馆《上海博物馆藏碑帖珍本丛刊》同样涉及造像记,[49]国家博物馆、北京鲁迅博物馆等单位同样收藏造像记拓本,相关成果亦可关注。晚清至民国时期,造像原物及拓本大量流失海外,分别藏于欧美及日韩等地,其中以美国和日本为大宗,已有部分图录成果出版。以美国芝加哥富地博物馆为例,其所收拓本多为劳费尔早年所得,汉学家瓦拉文斯(Hartmut Walravens)撰有《富地博物馆藏拓本聚瑛》详细记录了该馆所藏中国拓本情况。[50]

第四类则为私家所藏,既可能是金铜佛或造像原石,也可能是拓本。以唐存才《步黟堂藏石刻造像遗珍》为例,该书收录步黟堂所藏造像记66种,每种造像记著录原石照片、文字拓本,并录有释文和题跋。步黟堂为唐存才之斋号,藏有甲骨、陶文、玺印、石刻等多种珍品,故取所藏小型造像记以作此书。[51]近些年,随着文博事业的发展,加之国家对非国有博物馆的政策扶持,部分收藏家依托藏品兴办民间博物馆。保利艺术博物馆、陕西汉唐石刻博物馆等非国有博物馆同样收藏造像,亦有相关图录出版。

上述四类所编撰的拓本,是从收藏单位的角度进行分类的,实际上还有一类图录,即以科研的目的编撰的造像记图录,其图像或通过他人授权,或已公开发表,本身并未占有原石原拓资料,故著录与收藏单位无直接关系,如张乃翥《丝路纪影——洛汭草堂藏拓撷英》便是这一情况。[52]另外,书法学习与研究离不开质量上乘的拓本,为此编撰文字拓本尤为多见,其中荣宝斋《中国书法全集》素为学界所重,目前已出版《北朝造像题记》两卷,[53]涉及隋唐造像记部分的《隋唐五代碑刻造像》亦将刊行。

以上从佛像图录与文字拓本两个角度系统梳理了造像记图像相关资料,需要强调的一点是,佛像与文字并非势不两存的关系,前者重图像,后者重文字。若能两者兼顾,则更加完备,杨伯达《埋もれた中国石仏の研究——河北省曲阳出土の白玉像と编年铭文》[54]便是很好的案例。而在考古简报中,著录佛像照片、刊登题记拓本的同时,往往绘有佛像线图,武夏《山西武乡石仁底石窟调查简报》即是一例。[55]佛像照片与文字拓本一同著录,避免佛像与题记的分离,将更有利于学术研究。

五、结语

从雕刻模具捺印佛像,到摹图、缩印、石印、摄影、虚拟技术以及现代多种技术综合应用,隋唐造像记的图版著录在技术革新引领下经历滥觞期、探索期、发展期以及繁荣期四个阶段。随着科学发掘的推进,隋唐造像记的数量也在不断增加,根据笔者整理,目前已公开刊行的隋唐造像记的存目数量已有5000余种。隋唐造像记的图录日益增多的同时,也存在佛像图录与文字拓本著录分离的情况,未来若能推广两种图录结合,将对造像记图录研究大有裨益。