“赤帻”门吏装饰意涵研究

——以南阳陈棚村东汉彩绘画像石墓M1为中心①

李 玥(中国艺术研究院 研究生院,北京 100029)

以南阳市为中心的河南省西南部和湖北省北部地区作为汉画像石的第二大分布区,[1]具有丰富的实物遗存。此地的汉画像石多以阴线刻制而成,少部分采用阴线刻加彩绘的手法,形成了鲜明的地域性文化特色。

目前考古出土南阳汉代彩绘画像石墓共12座(表1),多集中在西汉晚期至东汉早期。在这12座墓中,南阳陈棚村彩绘画像石墓M1出土材料丰富且完整,共用石料51块,其中39块雕刻有画像。画像共计83幅,有36幅明显残留彩绘痕迹,能够较为全面地体现该地东汉早期彩绘画像石的制作水平。学界关于此墓的研究集中在图像考释[2]与彩绘功能的分析上,以赵曦和凌皆兵的观点最有代表性。赵曦从陈棚村汉代画像石的政治礼制、乐舞彩绘入手,认为该墓中黑、红、白三色属先秦西周时期象征性视知觉文化认知;[3]而凌皆兵认为墓葬使用红色为死寂的空间增添生机,且多涂抹在大幅逐疫、升仙场景中,具有辟邪作用。[4]19-21

表1 南阳出土汉代彩绘画像石墓

以上研究虽然正确地指出了涂朱在画像石墓中的辟邪作用,但未能就具体的彩绘人物形象、施色部位,以及此类特殊的涂朱行为的意图展开深入探讨。南阳陈棚村彩绘画像石墓M1刻画执戟、执笏、拥盾、拥彗、执金吾拥盾等门吏形象时,有选择性地在门吏的巾帻处涂朱。对比M1中身份、地位相同却未着色的门吏发现,这些门吏巾帻处是被着重强调的,应具有特殊用意。对十分重视发式与冠服的古人而言,衣冠象征着文明礼教与身份地位,在此重要的部位施彩,或与赤帻的功能有关。因此,本文聚焦南阳陈棚村彩绘画像石墓M1,探究彩绘门吏身份与赤帻的对应关系,以及在汉人生死观念影响下,赤帻在具体墓葬空间中发挥的功能。这对研究南阳地区的丧葬观念,乃至汉代墓葬美术与社会之间的互动关系具有一定的参考价值。

一、文献中的汉代“赤帻”

1.“赤帻”在职别等级中的体现

汉朝建立后冠服制度大体沿用秦制,至东汉明帝时,始参照三代与秦的服制,确立了以冠帽为区分等级主要标志的汉代冠服制度。[17]

汉代官吏常见的发饰是巾。巾为象形字,“冂”像巾覆盖头部并在耳侧垂下。士戴冠,庶人戴巾,[18]216巾以覆顶,帻以束发,[19]帻下齐眉。[20]3064

《后汉书》中记载了“帻”的发展演变,古者有冠无帻,后加頍以固定头发。有頍者称弁,为三代之制。战国时期文武并用,至秦加武将首饰称为绛袙,用以区分贵贱,随后装饰“颜题”,指古代头巾覆盖额面部分,是帻的主体。汉代延续了这一传统,延长颜题,垂在脸侧为耳,流行将头顶巾帻制成屋状,被称为介帻,无论贵贱皆着此服。同时,章服皆有色彩以应阴阳五行,武吏常戴赤帻,显示威仪。[21]3671西汉中期,段颎灭羌,诏赐颎赤帻大冠一具。[22]“大冠”即“武弁大冠”,可见,赤帻常与武冠饰搭配使用。

清代孙星衍作《汉官六种》言明了武吏的装束,吏戴赤帻大冠。[23]81王充《论衡·商虫篇》中“夫头赤则谓武吏,头黑则谓文吏所致也”,[24]区分了文、武官的服色。《后汉书》载元初三年(116年),羊孙、陈汤发动“零陵蛮”起义,带领等千余人,着赤帻,自称将军,烧官寺,抄掠百姓。[21]2833由此看出,戴赤帻者地位不高,具有武职属性。而社会地位则由冠饰来体现,与武冠搭配代表武官身份以及相应的品秩,也是荣誉和威仪的象征。

“赤帻”除了体现武职之外,也有执事之意。蔡邕《独断》言:“帻者,古之卑贱执事不冠者之所服也。”[25]56“董仲舒《止雨书》曰:‘执事者赤帻,由是言之,知不著冠之所服也。’”[20]3065卑贱执事不冠者戴帻,汉武帝时执事者皆着赤帻。“执事”用来对称所有掌管一定事务的官吏,有“因卑达尊”之意。[26]《汉官六种》中称:“省中待使令者,皆官婢,择年八岁以上衣绿曰宦人,不得出省门。置都监。老者曰婢,婢教宦人给使尚书。侍中皆使官婢,不得使宦人。奴婢欲自赎,钱千万,免为庶人。宫殿中宦者署、郎署,皆官奴婢。……注曰:宦者及郎署长各顾门户,择官奴赤帻,部领作者,扫除曰正。”[23]79宦者署、郎署长由官奴担任,需戴赤帻,各顾门户。汉代以才技征召士人,使之随时听候诏令,优异者待诏于“宦者署”以备顾问,“郎署”则为宿卫侍从官的公署,在此语境下,宦者署、郎署地位高于上文提到的都监,戴赤帻的宦者署长、郎署长应具有较高地位,为“卑”中“尊”者,间接说明了“赤帻”能够代表一定的身份。

以上说明,帻为汉代地位低下、卑贱执事、不戴冠者束发所用的一种巾。官奴、武吏戴赤帻,武官则会加配大冠以显示其等级地位。

2.祭祀等仪式服饰中的“赤帻”

汉代为维护封建统治,通过规定服制以提升仪式活动的效果,在汉代“岁末逐疫”“伐鼓救日”“禜祭”仪式中部分官员需戴赤帻。

两汉岁终时节会于腊月举行傩祭,目的是驱逐疫鬼。《后汉书·志第五·礼仪中》称:“先腊一日,大傩,谓之逐疫。其仪:选中黄门子弟年十岁以上,十二以下,百二十人为侲子。皆赤帻皂制,执大鼗。方相氏黄金四目,蒙熊皮,玄衣朱裳,执戈扬盾。十二兽有衣毛角。中黄门行之,冗从仆射将之,以逐恶鬼于禁中。夜漏上水,朝臣会,侍中、尚书、御史、谒者、虎贲、羽林郎将执事,皆赤帻陛卫。乘舆御前殿。”[21]3127-3128十至十二岁的男侲子头戴赤帻,执麻布;黄昏时,朝臣集会,侍中、尚书、御史、谒者、虎贲、羽林郎将执事皆头戴赤帻列队护卫陛下至前殿,此仪式用以逐衰迎新。《荆楚岁时记》称:“丹首帅赤帻也。逐除所服。”[27]可见赤帻是逐除仪式上需要着重佩戴的饰物,是有特殊含义的,甚至直接服务于驱疫。

中国古代的社会生产与“天人感应”思想紧密结合,带有巫傩色彩的祭礼也被纳入官方的考虑中。唐代杜佑《通典》称:“汉制,天子救日蚀,素服,避正殿,陈五鼓五兵,以朱丝萦社,内外严警。太史登灵台,候日有变,便伐鼓。太仆赞祝史陈辞以责之。闻鼓音,侍臣皆著赤帻,带剑入侍。”[28]2114日食出现意味着政治秩序的错乱,故“伐鼓救日”,用牲祭祀。汉人佩戴赤帻,助长阳的力量来应对日食。而日食将要发生时,天子穿素色衣服离开正殿,宫内宫外严密警戒。太史登上灵台,等到日食发生,在宫门敲鼓。听到鼓声,臣子都戴上赤色巾帻,带宝剑进宫侍卫。久雨会影响农业生产,故祭祀以祈晴。“汉制,谓禜为请晴,服赤帻朱衣。”[28]2049禜祭即请晴,祭祀时人们需头扎赤帻,身穿朱衣。这些行为均是在阴阳五行学说下,以“赤”所代表的南方阳位,战胜阴气的表现。

二、南阳陈棚村东汉彩绘画像石墓M1“赤帻”的类型

上述文献仅从文字叙述的维度阐释了帻的应用场景与主要功能,其视觉意象主要来源于汉画像石、汉墓壁画等物质文化资料。从南阳陈棚村彩绘画像石墓M1中所示画像来看,门吏所戴发饰主要有两类,一类仅戴赤帻,另一类为赤帻与冠的搭配。

1.赤帻

孙机认为帻分为介帻和平上帻两类。[29]自新莽以来,屋状、尖顶帻便可称之为介帻。[25]57无论是高官,还是小吏,均能看到额上的颜题和包裹头顶的部分,这类人物头上仅戴赤帻,无其他饰物。南阳陈棚村东汉彩绘画像石墓M1北前室南梁柱正面执金吾拥盾门吏、[4]90北前室南门柱南面执金吾拥盾门吏、[4]38北前室南门柱正面拥彗门吏(图1)、[4]32北前室北门柱南面拥彗门吏、[4]30南前室南门柱北面拥彗门吏[4]152头戴红色介帻。

图1 陈棚村M1北前室南门柱正面 拥彗门吏

平上帻结构与介帻一致,但为平顶。南阳陈棚村彩绘画像石墓中无此类发饰。可从河北望县望都一号东汉墓前室南壁墓门东侧持帚的寺门卒[30](图2)形象中见此形制。以上人物多属武职和一般小吏。

图2 河北望县望都一号东汉墓前室南壁墓门东侧壁画局部 寺门卒

2.赤帻与冠的搭配

南阳陈棚村彩绘画像石墓M1中门吏佩戴的赤帻主要与进贤冠、武弁大冠搭配。

“进贤冠,古缁布冠也,文儒者之服也。”[21]3666南阳陈棚村彩绘画像石墓M1仅北前室南门柱北面执笏门吏[4]34(图3)头戴进贤冠和赤帻。

图3 陈棚村M1北前室南门柱北面执笏门吏

自先秦以来,武士主要戴弁。弁是一种下丰上锐、略近椭圆形,且在颔下结缨的帽子。[31]汉代在弁下衬平上帻,如甘肃武威磨咀子新莽时期墓葬出土的纱冠(图4),[32]9-24清楚地反映出武弁的结构,弁周围裹细竹筋,顶部用竹圈架支撑,内衬赤帻。

图4 甘肃武威磨咀子新莽墓出土纱冠

与上对比发现,南阳陈棚村彩绘画像石墓M1南前室北门柱正面拥盾门吏、[4]144南后室北门柱正面拥盾门吏、[4]160北前室北门柱正面执戟门吏、[4]28南前室南门柱正面执戟门吏、[4]150中后室北门扉背面执笏门吏、[4]104中后室南门扉背面执笏门吏(图5)、[4]106北前室北门柱正面执笏门吏、[4]92南前室北门柱正面执笏门吏[4]148头戴武弁大冠,冠下衬赤帻。

图5 陈棚村M1中后室南门扉背面 执笏门吏

由上可知,仅戴赤帻的人物主要有拥彗门吏、执金吾拥盾门吏、寺门卒,反映了新莽至东汉中晚期,执事小吏、武职人员的装束,执笏门吏头戴进贤冠也符合所谓“文儒者之服”。

但通过对比发现,该墓中赤帻门吏形象与壁画和汉代文献中所载的“赤帻”门吏形象存在龃龉。帻为男性包裹头发的巾,应以冠来体现等级地位。该墓中戴赤帻和武弁大冠的有执戟门吏、拥盾门吏、执笏门吏,执戟门吏、拥盾门吏虽符合武职身份,但小吏的身份却与武弁大冠所对应的品秩不符;执笏门吏属于文职,应戴黑帻、进贤冠,而不是赤帻、武弁大冠。

南阳陈棚村彩绘画像石墓M1中,彩绘与未彩绘的执笏门吏所戴冠饰也不同。该墓除14位赤帻门吏外,仍有8位拥彗门吏、1位拥盾门吏、8位执笏门吏、4位执金吾门吏未施彩。在未施彩的执笏门吏中,有2位执笏门吏佩戴进贤冠(图6),[4]64,114与礼制规定的文职装束对应,说明该墓中是存在符合现实要求的人物形象的,更体现了被加涂朱砂的门吏的特殊之处。

图6 陈棚村M1南后室北门柱北面 执笏门吏

笔者认为以上现象或有两种原因可以解释:一是《汉书》《后汉书》等官修文献中关于舆服、礼仪的要求仅能约束等级较高的贵族、官员,对于士庶百姓并无较强的制约作用;针对小吏戴大冠的“僭越”现象,练春海认为在汉代或是更早的历史时期,但凡涉及丧葬的礼仪,适当地超越死者所属等级的情况是被默许的。[33]二是西汉中晚期至东汉时期,民间墓葬美术中刻画的图像在一定程度上反映了墓主及其家人关于死亡的认识,是个体意志的具象呈现。

汉画像石作为丧葬用具,经过刻凿便可投入使用,为何南阳陈棚村彩绘画像石墓M1在门吏所戴巾帻处用红色刻意强调?若想达到辟邪制非的目的,为何不似本地其他画像石墓通施朱彩?为何同一墓葬中相同职属的门吏形象(如执笏门吏)会有不同?在笔者看来,汉代画像石墓中随处可见的涂朱现象是对自原始社会以来便在墓葬中涂撒朱砂以辟邪的做法的延续。在巾帻处涂朱则反映了南阳陈棚村彩绘画像石墓M1独具个性之处。因此,探究南阳陈棚村彩绘画像石墓M1“赤帻”的装饰意涵,或可揭示新莽至东汉初期南阳地区民间独特的丧葬习俗,以及时人对生死的认识。

三、南阳陈棚村东汉彩绘画像石墓M1“赤帻”门吏装饰意涵

彩绘画像石是经过刻凿确定形象后再进行施彩的,故色彩不是主要的造型手段,但具有渲染画面、赋予形象文化内涵的作用。画像依附于画像石墓而存在,若要探究巾帻涂朱的意图,首先需要了解汉人的生死观念,尤其是死亡观念影响下的墓葬空间的营造,再根据该墓中赤帻门吏所发挥的形象功能反观巾帻涂朱的装饰意涵。

1.汉人生死观对画像石墓形制的影响

战国晚期,人们已认识到亡者的精魂即为鬼的一种,也包括其他物质或非生物的东西,以及某些“神”。[34]37余英时探讨中国古代死后世界的演变时,根据孔颖达《正义》认为人死之后,魂通天而魄通地。[35]“魂气归于天,形魄归于地”的思想在汉代处于主导地位。也正因为人死之后魂、魄会去往不同的地方,所以人们处理魂、魄的方式也不同,即所谓的“藏形于墓”和“安魂于庙”,这也是举行丧葬仪式、祭祀活动的最终目的。

这种认识在一定程度上影响了墓葬形制的改变。西汉时期,用于“藏形”的“黄泉式墓葬”逐步演变为“藏形与安魂”兼用的“宅第式墓葬”。[36]“黄泉式墓葬”深埋于地下,是由棺椁组成的永久性封闭空间,在别处(主要是宗庙和祠堂)举行祭祀活动;“宅第式墓葬”是开放式的礼仪空间,丧葬仪式主要在地上各类祭祀性、纪念性设施和地下墓室两处举行。从这方面来看,墓葬形制的变化实质上是人们对祭祀的要求发生了改变,地下仿生前宅第的砖室墓中形成了“前堂后室”的格局,这种形制的墓葬多在前室设祭,后室则用于存放棺椁及随葬品。[37]相较于地上宗庙、祠堂而言,墓地成了新的祭祀场所。可以说,在西汉时期墓、祠两地的丧葬格局已被打破,学界也普遍认为东汉时期的多室墓中,前室往往被设计为祭祀空间。[38]结合本文研究对象赤帻门吏的载体——南阳陈棚村M1形制来看,具有“前堂后室”的建筑格局,也意味着该墓应具有相应的礼仪功能。[39]

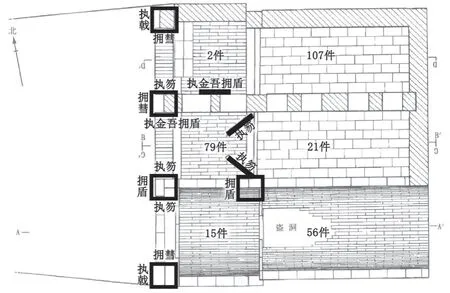

笔者根据考古报告、图录等文献资料,将14位赤帻门吏的位置与各室出土器物及数量标示如下(图7)。10位门吏位于墓葬前室前门柱;1位拥盾门吏位于南后室北门柱正面;1位执金吾、拥盾门吏位于北前室南侧梁柱处;2位执笏门吏位于中后室门扉背面(朝向内室),按照画像朝向的空间来讲,除了中后室墓门2位执笏门吏之外,其余赤帻门吏均位于前室。

图7 陈棚村M1赤帻门吏位置、出土器物分布示意图

结合汉人对死后世界的看法,以及这种认识对汉代墓葬空间营造的影响,我们重新认识了南阳陈棚村M1墓葬形制、画像位置、出土器物分布情况,现根据陈棚村M1墓葬空间布局与赤帻门吏画像位置,探讨其形象功能与装饰意涵。

2.“赤帻”门吏装饰意涵

画像石墓营造的最终目的是“安冢墓,利生者”,故在建造画像石墓时,也会将现世的利益实现最大化。生者既希望与逝者保持某种程度上的联系,同时又有要断绝这种关系的趋向。[40]因此,被加涂朱砂的赤帻门吏一方面体现了生者意图与墓主永久分别,使之顺利进入营造的死后世界,勿再相妨;另一方面则体现了人伦亲情,为墓主驱散邪祟,使之继续享受富足的生活。

(1)驱邪、逐疫等祭祀仪式的遗留

为门吏加涂朱砂成为事实结果后才能继续发挥作用,这种行为必然伴随着墓葬的营造而展开。对于具有明确目的的人们而言,会在墓葬空间明确器具的使用,甚至干预器具的造型或色彩。陈棚村M1沿用朱砂辟邪的葬俗,前室的门吏头戴驱疫之用的赤帻,具有“索室驱疫”“沿门逐疫”的意味,可以攘外安内以保安宁。同时,前室具有举行仪式活动的空间条件,“赤帻”或为墓内逐疫活动遗留的痕迹。

据目前出土的考古资料发现,旧石器时代的人类以颜色加工、装饰物质时或已认为赤色颜料(赤铁矿粉、朱砂)具有特殊的作用,如在周口店遗址的原始人用赤铁矿涂染钻孔的石珠、骨坠、兽齿,这种行为被认为是利用颜色来掩盖事物不纯洁的天然色泽,已具有功利性和目的性;[41]仰韶文化时期,陕西华县元君庙M429是一座用红烧土块铺砌墓底的土坑竖穴墓,葬有两位少女,其中一位少女的前额涂有大片红色颜料,或是早期人类“灵魂不灭”观念的具体反映;[42]河南伊川伊阙城M6墓葬,在颅骨顶部发现有涂抹朱砂的痕迹,[43]通过颜色来象征生命与鲜血,祈求死者灵魂不灭。[44]此时,使用包含朱砂、赤铁矿粉在内的红色染料已被人们认为是对抗死亡、黑暗的有效手段。

自汉以来,在墓葬内撒涂朱砂、用朱砂涂抹、装饰逝者头部的现象屡见不鲜。汉景帝阳陵南区随葬坑出土的彩绘裸体俑群,学界称之为“着衣俑”,大多数裸体俑像在烧制后,面部、躯干、下肢均绘橙红色。[45]甘肃武威磨咀子62号新莽时期的夫妇合葬墓出土有轧纹绉的平纹织物,由四层黏合而成,断面呈波浪形,涂作红色,为死者的抹额巾帻。[32]9-24在前文提到汉代腊月祭祀、伐鼓救日、禜祭仪式上,需用“赤帻”“朱衣”“朱鼓”来战胜北方阴气。后至清代袁枚《子不语》一书《水仙殿》一节,杭州生员程某归家途中被恶鬼带到虚幻的水仙殿,想把程某变成鬼,幸被箍桶匠所救,归家后灌了姜汤、在脸上涂抹朱砂后才会讲话,[46]这个故事直接说明涂抹朱砂能够驱除恶鬼。

对具体的驱邪方式来讲,古人将带来瘟疫、疾病,以及死亡的原因归咎于四时“邪气”,[21]424-425无论是宫廷还是乡野都会通过大傩逐疫以求平安。《论语·乡党篇》中的“乡人傩”,《礼记·郊特牲》中的“乡人禓”都是庶民得以参加的傩仪,为驱逐室内强鬼的祭祀。[47]25-34

“方相氏”为大傩仪式中驱鬼除疫的巫师,《夏官》有“方相氏”专司“索室毆疫”,[48]主要在室内搜索疫鬼以逐之。康保成根据汉人伪托孔子所作《礼纬》一书《稽命征》《斗威仪》篇、王充《论衡》中《订鬼》《解除》篇认为汉代民间逐疫必有“索室驱疫”一类,[47]25-34是鲜明的民俗文化现象,门户自然被纳入驱疫的范畴。汉人认为自然中普遍存在超自然力量,如鬼、经过祭祀的祖灵、其他非人形的精祟,它们行为自由,不受物理空间的束缚,可以越过门户侵犯内宅。[49]《释名·释宫室》:“门,扪也,在外为人所扪摸也,障卫也。户,护也,所以谨护闭塞也。”[18]260意在说明“门”可以隔绝外部的侵扰,“户”能守护内部安宁。因此,采取相应的措施营卫门户十分必要,常见的做法有对门的祭祀和在门户区举行的祭祀活动。[50]

墓葬中的画像和部分随葬品就是祭祀性、纪念性行为遗留在墓内的结果。河南洛阳烧沟61号西汉墓后室隔梁前壁绘制有一幅大傩图(图8),[51]方相氏面如怪兽,穿黄衣红裙,作推拿状,其上一人头戴冠,束红裙,似正在念咒语,被认为是傩仪中着赤帻的中黄门。大傩仪式中,方相氏与十二兽“欢呼,周遍前后省三过,持炬火,送疫出端门”,[21]3128发出驱厉之声。练春海认为该墓主室后壁山墙用白粉书写的三个隶书“恐”字是方相氏在墓中为喝退疫鬼,完成驱邪仪式之后留下的痕迹。[52]

图8 河南洛阳烧沟61号西汉墓后室隔梁前壁大傩图局部

陈棚村M1“前堂后室”的配置为前室举行祭祀活动提供了空间条件,墓葬中凡是有祭祀组合和祭祀痕迹的区域都应被归为墓内祭祀场所。[53]从该墓前、后室出土随葬品或明器的比例上来看,①考古报告并未明确该墓出土器物的具体分布位置。北室出土随葬器物109件,北前室2件,北后室107件,包括陶器4件,铁器2件,刀形骨器1件,长方形石板1件,料珠101件;中室出土随葬器物100件,中前室79件,中后室21件,包括陶器18件,铜器24件,钱币57枚(货泉41枚,大泉五十13枚,海贝3枚),石饰件1件;南室出土随葬器物71件,南前室15件,南后室56件,包括陶器15件,铜器34件,货泉12枚。南后室出土众多装饰棺木的鎏金铜饰件,就棺木的豪华程度而言,南后室的埋葬者应为该墓的主人。中前室、南前室应具有举行墓祭的可能。

同时,由该墓俯视图(图7)看出,中后室墓门为外拉内推式,两位戴赤帻的执笏门吏位于门扉背面(朝向中后室室内),也就意味着中后室墓门向外开启时,两位执笏门吏才会“暴露”在中前室,匠人或逐疫仪式的参与者不太可能关闭中后室墓门,在封闭的墓室里活动。这种情况也在说明,敞开的墓门被动地参与了位于前室的仪式活动。有两个时间节点可以参与其中,一是下葬伊始,在送葬队伍将墓主的棺椁、用物等放入墓中以安顿、布置之前,后室墓门必然是敞开的;二是埋葬结束时,待墓门封闭后,前室就象征着永恒的祠堂,而墓主亡魂也能够永远地接受亲人的祭祀。[54]由于“墓内祭祀”指的是在逝者的棺木入葬后,在墓内一次性放置祭祀用具与祭品,故笔者更倾向于墓内的逐疫仪式可能属于墓祭的一个环节,发生在埋葬行为结束之时,而墓祭也恰恰是东汉时期十分兴盛的活动。[55]

被涂朱的赤帻是逐除仪式上需要着重佩戴的饰物,甚至直接服务于墓葬中“索室驱疫”“沿门逐疫”,或为逐疫、傩祭活动遗留的痕迹,是民间特殊的丧葬习俗。生者所希望的驱邪与逐疫则无需等待“先腊一日”“岁末”时节,也无需举行“大傩”“乡人傩”仪式活动,而是时时刻刻都在墓内发生,普通的生活场景能够与既定的仪式一样发挥相同的作用。

(2)激活丧葬空间,实现“生死异路”

李清泉认为汉至晋代普遍存在为亡者招魂的习俗,其目的皆是企图将飘扬在野外的亡魂引入棺椁或墓葬,[56]实际上是将魂召回,复归于魄。[34]210但人死不能复生,故招魂仪式必然失败。在认识到“召魂复魄”失败后,生者便开始举行丧葬仪式以宣告墓主的死亡,并进行送别。这些仪式由生者举办、参与,但在汉人的生死观念之下普遍存在的亡魂,也将在方相氏等巫觋类专门人士的引导下进入死后的下一阶段了,此时,死者的亲友(在巫觋等人的帮助下)为他们置办买地券签订契约,或与阴间使者(墓丞等)置办文书告知地府,通过这些行为是让想象中的地府人员接收,并善待抵达另一个世界的死者。有时可能并不随葬文书,但生者也会以特定的丧葬仪式来建立死者与特定的空间,以及死后世界的联系,陈棚村M1的墓室空间就是这样一个经过转化的空间。

画像石墓利用依附于石料的图像系统,构建起了丧葬所用的礼仪空间,以表达人们对生前的回顾、对死后世界的想象。彩绘画像石的制作是分步骤进行的,先雕刻再施彩,可以看作是叠加关系。若以石料为基底,那么阴线刻画的门吏等图像构成了附着在石料上的第一层礼仪空间;点涂在线刻门吏巾帻上的朱砂是附在石料上的第二层礼仪空间。第二层的出现也就意味着第一层必然存在,在画像上点涂朱砂是在证明第一层画像系统正式启用,即告诉墓主亡魂已进入了地下世界。此时,涂抹朱砂是一个激活或点化般的行为,这个行为既有阶段性,也有永久性:告知生者和墓主亡魂丧葬仪式的程序,也永久地向二者宣告进入墓室中的礼仪空间后就意味着死亡,画像石及其承载的空间便是隔绝生死的永恒壁垒。

被涂朱的巾帻何以向墓主亡魂证明死亡?这首先要求在造墓者的想象中,墓主亡魂一定具有活力和感知能力。甘肃天水放马滩一号秦墓出土竹简载有一篇《丹还阳记》,[57]官寺中的犀武和管丧葬之事的胥吏通过读掌命认为丹虽意外刺伤他人,却罪不至死,两人告诉司命史公孙强后,把丹的尸骨挖出,前往柏丘的北部地区。丹回到人间四年后才能够听到狗叫声和鸡叫声,能像常人一般进食,但四肢仍非常虚弱。丹所想要的“死者不欲穿衣”“以白茅为富”等祀鬼之事,说明它们有感知外界的能力,能够分辨色彩,也有一套衡量财富的标准。

六朝时期志怪小说《述异记·费庆伯》一节讲道:“宋费庆伯者。孝建中。仕为州治中。假归至家。忽见三驺。皆赤帻。同来云。官唤。庆伯云。才谒归。那得见召。且汝常黑帻。今何得皆赤帻也。驺答云。非此间官也。”[58]南朝宋人费庆伯遇到的三位侍从常戴黑帻,今日却戴赤帻。三位侍从自言并非人间官吏。尽管神鬼异事充满奇幻色彩,但文学作品取材于生活,同具有现实意义。阴间的官吏能区分黑帻与赤帻,知晓阴阳有别,也就意味着同往阴间的亡魂也有相应的能力。

由于材质特殊,画像石被雕刻后仍是原有的质地,这或许在人们眼中是不存在色彩的,来自现实世界的朱砂是墓主能够感知到的不属于它所在空间的色彩,在一定程度上也有激活亡魂感知能力的作用。南阳陈棚村彩绘画像石墓M1中,刻于北后室南门扉背面的头戴进贤冠的执笏门吏并未被施色,而经过彩绘的执笏门吏应戴黑帻加配进贤冠,却着赤帻、戴武官所用的武弁大冠,同一墓室内的区别刻画更加说明了彩绘赤帻人物形象与现实生活不相符。

由上可知,涂抹朱砂或许正是以画像系统营造起礼仪空间,以真正实现“生死异路”的重要环节:首先,以现实的色彩激发亡魂微弱的感知能力,使其存在于画像营造的空间中,并与所处空间产生互动;其次,为门吏加涂与现实世界不同的朱砂,营造与生前有异的视觉环境,再次强调墓主亡魂所处空间已非人世。这样的做法一方面说明阳间和阴间存在色彩差别,故为墓主设想黄泉生活时,也会与现实世界拉开一定的距离,另一方面也以生死有别来告诫亡魂生死异路、勿再相妨。

(3)构建身份认知,服侍墓主生活

墓主亡魂进入墓室礼仪空间后已知身居何处,但仍需要墓室环境为其构建生前身份,以满足死后生活的需求。在对墓室环境的感知之下,通过吏者的规模、装束及其颜色,以及墓室内的陈设便可以认识到自己的生前经历,以及品秩地位,以继续享受荣华富贵。

上文提到亡魂不受门户约束,无所不至。生者不希望自己被逝者的亡魂打扰,同时也不希望墓主亡魂被其他邪祟伤害。14位赤帻门吏中,有11人位于前室前门柱,1位执金吾、拥盾门吏位于北前室南面梁柱处,2位执笏门吏位于中后室前门扉背面,从所处位置可以看出,这些门吏既有迎候之意也有防御之用。除了汉画像石之外,汉代的陶楼、陶仓等建筑明器中也可以看到营卫门户的赤帻门吏形象,如焦作白庄汉墓M121出土陶仓楼大门两侧前墙处绘有两位拥盾门吏(图9),[59]头戴赤帻与绛紫色武冠,手捧盾牌置于胸前,充分体现出其守卫职责,此类陶仓楼中的壁画可能与现实之间存在一种模仿关系。[60]

图9 河南焦作白庄汉墓M121出土陶仓楼局部 拥盾门吏

亡魂是需要被不断满足的,也勿怪营造坟墓时会产生僭越行为。陈棚村M1为三人合葬墓,共有83幅画像,吏者共计43人,有执笏门吏12人,拥彗门吏11人,执金吾3人,拥盾门吏3人,端灯侍女3人,执戟门吏2人,执金吾、拥盾门吏2人,捧奁侍女2人,持节使者1人,门吏1人,俳优伎人1人,背囊侍女1人,端盘侍女1人。该墓服侍墓主生活队伍之庞大,且以执笏门吏、拥彗门吏、执金吾、拥盾门吏为主要刻画对象,着重营造了墓主的官场活动。同时,从前文《汉官六种》中关于“官奴”的选择中也可以看出,由官奴担任的宦者署长、郎署长是戴赤帻的,他们为“卑”中“尊”者,具有较高的地位,那么墓内这些赤帻门吏的地位也是被有意提高的。

人们对死后世界的想象不应受生前经历的限制,前文提到“段颎灭羌诏赐赤帻大冠一具”本身就具有被赏赐的性质,是荣誉的体现。正如该墓画像中小吏戴大冠的“僭越”行为也有因卑达尊之意,吏者的职属与规模也可以用来夸大墓主政治身份,彰显生前威仪,使亡魂得到满足。

四、结语

“赤帻”是汉代地位低下、卑贱执事、不戴冠者束发所用的一种头巾,官奴、武吏虽然也戴赤帻,但通常加配大冠以显示其等级地位。南阳陈棚村彩绘画像石墓M1中门吏虽戴赤帻,但小吏戴大冠、文吏戴赤帻武冠的现象并不符合当时的礼制规范。在巾帻处加涂朱砂延续了自原始社会以来在墓葬中涂撒朱砂辟邪的葬俗,结合陈棚村M1墓葬形制、赤帻门吏形象及画像位置、随葬器物及数量等信息来看,涂朱行为可能属于墓祭的一个环节,“赤帻”或是墓内“索室驱疫”后所遗留的痕迹。这种行为不仅激活、启用了画像所营造的礼仪空间,同时,利用与现实规定不符的冠饰、色彩建立了生与死之间的壁垒。数量众多的门吏及丰厚的随葬品有助于重构墓主的身份。

南阳陈棚村彩绘画像石墓M1画像所营造的墓葬空间正是汉代丧葬观念的集中呈现,为我们研究汉代的社会、文化和艺术提供了新的材料和启示:研究汉代墓葬中的图像遗存,不能只是局限于具体形象的图像志解读,还要从图像与墓葬空间的匹配关系,相关随葬品的组合、形制,乃至整个葬仪的发生、发展过程,用图像学与艺术社会学、民俗学相结合的视角进行跨学科考察,才能更有效地重塑历史原境,为探索真相创造条件。

图片来源:

图1 凌皆兵:《色彩的记忆》,大象出版社2018年版,第32页。

图2 徐光冀:《中国出土壁画全集1:河北》,科学出版社2011年版,第14页。

图3 凌皆兵:《色彩的记忆》,大象出版社2018年版,第34页。

图4 甘肃省博物馆:《武威磨咀子三座汉墓发掘简报》,《文物》1972年第12期。

图5 凌皆兵:《色彩的记忆》,大象出版社2018年版,第106页。

图6 凌皆兵:《色彩的记忆》,大象出版社2018年版,第64页。

图7 底图采自蒋宏杰、赫玉建、刘小兵、鞠辉:《河南南阳陈棚汉代彩绘画像石墓》,《考古学报》2007年第2期,示意图为笔者自绘。

图8 徐光冀:《中国出土壁画全集5:河南》,科学出版社2011年版,第25页。

图9 韩长松、成文光、韩静:《焦作白庄汉墓M121出土陶仓楼彩绘考》,《中国国家博物馆馆刊》2014年第4期。