云南省不同民族中老年人群健康状况及影响因素研究

李小菊,张亚访,李戎,陈杰,严朝芳,黄源,邓睿

昆明医科大学公共卫生学院,云南 昆明 650500

第七次人口普查数据显示,我国45岁及以上的中老年人人口总量约为6亿人,占总人口的42.63%[1],比六普时期提高了9个百分点,其中45~59岁的人口约有3.37亿人,未来老龄化程度将进一步加剧。随年龄增长,中老年人在身体机能、心理认知和社会适应等方面的健康状况均易出现衰弱迹象[2-3]。第六次全国卫生服务调查报告显示,我国45岁及以上人口慢性病患病率高达43%[4]。多项研究表明,我国中老年群体易出现抑郁情绪,抑郁检出率在31.20%-44.61%之间[5-6],31.41%的中老年人处于社会隔离状态,高于国外社会隔离率18.4%[7]。因此,改善中老年群体的健康状况已成为当前推进健康老龄化的有力支撑。既往研究发现,中老年人的健康状况受多重因素的影响,子女数量和生活方式会影响中老年人生理健康[8],性别、文化程度和工作状况是影响中老年人心理健康的主要因素[9],而户籍、工作状况和家庭经济收入又会对中老人的社会健康产生影响[10]。

当前中老年人的健康状况已受到学界关注,但大部分研究均局限于某一健康维度,例如针对衰弱、疾病成因的探讨[11],或针对认知、情绪、抑郁等现状的描述[12-13],或关于社会支持、代际支持与老年人身心健康关系的探索[14]。虽有学者从身体、心理、社会三个方面对中老年人的整体健康状况展开过评价,但这些研究主要关注的是安徽、天津、北京等城市地区的中老年人口[15-16],鲜有研究涉及少数民族和农村欠发达地区。《“十四五”健康老龄化规划》明确指出,积极推动城乡、区域老年健康服务均衡发展,确保老年健康服务公平可及,由全体老年人共享[17]。本研究基于生物—心理—社会医学模式,选取云南省直过民族、其他少数民族聚居区为调查点,采用日常生活活动能力量表、9项患者健康问卷及社会支持量表对云南省不同民族中老年群体的生理、心理和社会健康状况展开调查,并探知潜在的影响因素,以期为进一步完善中老年人健康促进的相关政策提供依据和参考。

1 对象与方法

1.1 研究对象

本研于2022年7月—12月究采用多阶段随机整群抽样的方法抽取研究对象。根据地区和社会经济发展状况,从云南省脱贫县、其他县域抽取广南、福贡、泸水、双江、禄丰、景洪6个县(市)作为研究调查点,再在每个县(市)中随机抽取了1个乡(镇),并从每个乡(镇)中随机抽取了1~2个行政村,在每个行政村中随机抽取调查当年年龄在45岁及以上的常住居民。本次调查共计发放问卷2 750份,按要求填写完所有题目的问卷视为有效问卷,最终回收有效问卷2 710份,有效率98.5%。

由经过培训的调查员采用纸质问卷对不同民族中老年人进行面对面的调查。纳入标准:≥45岁中老年人;调查地点的常住人口;自愿参与本次调查,有正常的语言和沟通能力,能理解询问的问题并配合调查。排除标准:有精神疾患或听力、语言障碍者。

1.2 调查工具

1.2.1 一般人口学特征调查表 包括调查对象的民族、年龄、性别、身高、体重、慢性病患病情况、受教育程度、居住地、婚姻状况(分为在婚和未婚/离异/丧偶等非在婚情况)等。云南省居住有11个直过民族,受到党和国家的高度重视,因而在研究中将民族群体划分为汉族、直过民族、其他少数民族三类。本研究中直过民族包括佤族、傈僳族、怒族、基诺族、拉祜族、布朗族;其他少数民族包括哈尼族、壮族、傣族、彝族和苗族。慢性病按照每位受访者自报告确诊的患病总数进行统计,并根据病种数量,分为未患慢性病、患有1种慢性病、患有2种及以上慢性病。

1.2.2 日常生活活动能力量表(Activities of daily living,ADL) 在生理健康维度,本研究采用日常生活活动能力量表(Activities of daily living,ADL)。该量表常用于评估老年人日常生活和基本能力,是对老年人失能状态最主要的评估工具,是反映老年人生理健康的重要指标[18],同时有研究指出,可将中年人也纳入评估以尽早发现日常生活活动能力受限的情况[19]。该量表包括进食、穿衣、梳洗室内活动、上厕所、洗澡等14个条目,选项自理、稍依赖、较大依赖、完全依赖赋值依次为1~4分,总分≤14分,表示日常生活活动能力无碍,总分在15分及15分以上表示日常生活活动能力受限。在本研究中该量表的Cronbach's α系数为0.849。

1.2.3 9项患者健康问卷(9-Item patient health questionnaire,PHQ-9) 在心理健康维度,本研究采用9项患者健康问卷(9-Item patient health questionnaire,PHQ-9)。该量表是基于DSM-IV和DSM-V诊断标准修订的用于抑郁症状筛查的自评量表,对抑郁症状的判别与诊断具有良好的借鉴和参考作用[20]。该量表共计9个条目,每个条目的描述分为4级,按其所显示的症状出现频率从无到几乎天天,分别赋值0~3分,取总分0~4为无抑郁症状,总分在5分及5分以上属于有抑郁症状,在本研究中该量表的Cronbach's α系数为0.792。

1.2.4 社会支持评定量表(Social support rating scale,SSRS) 在社会健康维度,本研究采用社会支持评定量表。社会支持是社会健康领域的一个重要理论,反映了个体在社交网络中感知到的各种类型的健康相关的支持力度[21]。肖水源编制的社会支持评定量表(Social support rating scale,SSRS)[22]被广泛用于评价各类人群的社会支持状况,也可被用于测量社会健康状况[23]。该量表由10个条目和3个维度构成,按计分方法计算社会支持总分,总分≤44为中低社会支持,总分≥45为高社会支持。该量表总评分及三个维度的Cronbach's α系数在0.825~0.896之间[24]。

1.3 统计学方法

采用EpiData软件录入问卷数据,SPSS软件对数据进行分析。采用卡方检验对不同民族中老年人生理健康、心理健康、社会健康进行单因素分析;采用二分类Logistic回归分析中老年人健康的影响因素。检验水准,α=0.05。

2 结果

2.1 调查对象一般情况

本次研究共计纳入2 710名研究对象。其中,女性多于男性,占55.06%;各民族人数占比均在30%左右;婚姻状况以在婚者居多,有2 053人,占75.78%;文盲和小学及以下文化程度者占比较大,达79.4%;大部分中老年人患有慢性病,患病者占58.03%。见表1。

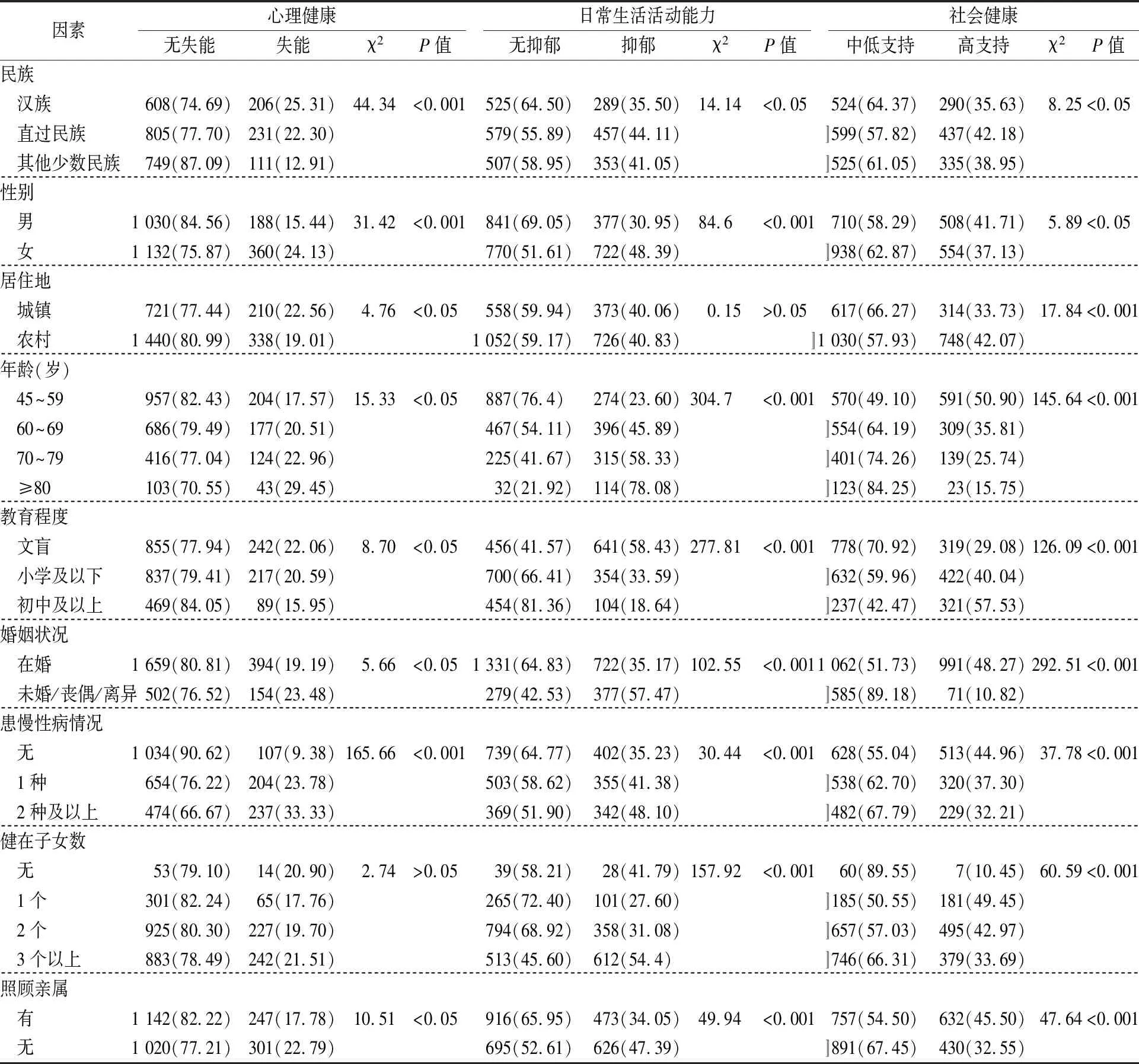

2.2 中老年人健康状况的单因素分析

被调查的中老年人中,40.55%的中老年人出现日常生活活动的失能情况,20.22%的中老年人有抑郁症状,60.81%的中老年人处于中低社会支持状态。其中,在生理健康方面,性别、年龄、教育程度、婚姻状况、慢性病患病情况、健在子女数和亲属照顾是影响中老年人生理健康的主要因素(P<0.01);在心理健康方面,除了性别、民族、慢性病患病情况与中老年心理健康具有显著影响外(P<0.01);不同居住地、年龄、教育程度、婚姻状况和亲属照顾的老年人中,其心理健康状况也存在明显差异(P<0.05);在社会健康方面,居住地、民族、年龄、教育程度、婚姻状况、慢性病患病情况、健在子女数和亲属照顾均对中老年人社会健康产生显著影响(P<0.01)。见表2。

表2 中老年人健康状况影响因素的单因素分析 [n(%)]

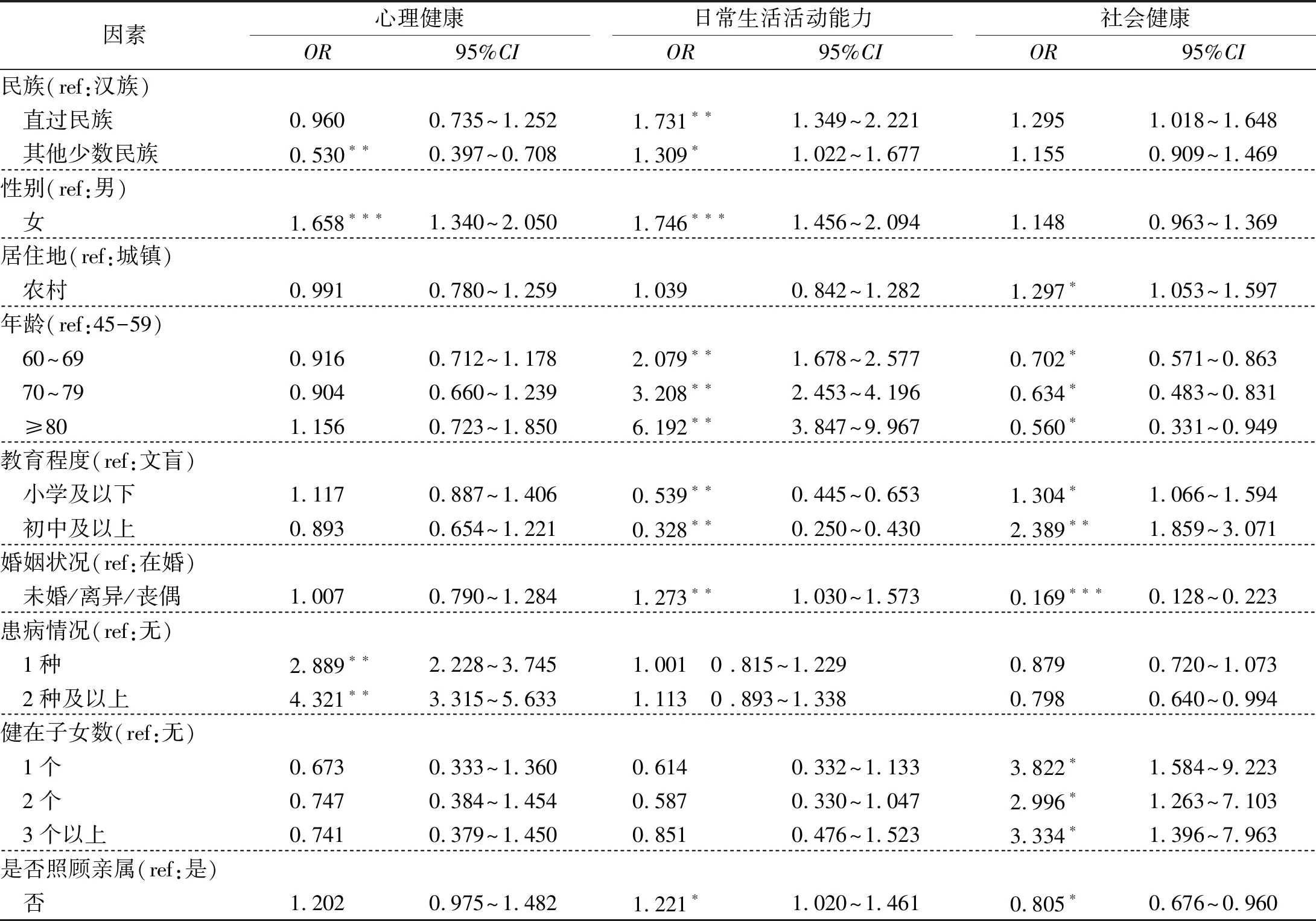

2.4 中老年人健康状况影响因素的多因素分析

分别以中老年人日常生活活动、抑郁症状和社会支持为因变量,纳入单因素分析中有意义的因素为自变量,进行二元Logistic回归分析。结果显示,在生理健康方面,女性日常生活活动失能的可能性是男性的1.746倍(OR=1.746,95%CI:1.456~2.094),未婚/离异中老年人群失能的可能性是在婚中老年人群的1.273倍(OR=1.273,95%CI:1.030~1.573),未照顾亲属的中老年人群失能的可能性是照顾亲属人群的1.221倍(OR=1.221,95%CI:1.020~1.461),而小学及以下、初中及以上失能的可能性则较低,仅分别是文盲的0.539倍(OR=0.539,95%CI:0.445~0.653)和0.328倍(OR=0.328,95%CI:0.250~0.430)。在心理健康方面,女性患抑郁的风险是男性的1.658倍(OR=1.658,95%CI:1.340~2.050),其他少数民族患抑郁的风险是汉族的0.530倍(OR=0.530,95%CI:0.397~0.708),患一种或多种慢性病的中老年人抑郁的可能性分别是未患慢性病中老年人的2.8891倍(OR=2.889,95%CI:2.228~3.745)和4.321倍(OR=4.321,95%CI:3.315~5.633。在社会健康方面,农村中老年人高社会支持的可能性是城镇中老年人的1.297倍(OR=1.297,95%CI:1.053~1.597),60~69岁、70~79岁高社会支持的可能性更低,分别是45~49岁中老年人的0.702倍(OR=0.702,95%CI:0.571~0.863)和0.634倍(OR=0.634,95%CI:0.483~0.831),未婚/离异中老年人群高社会支持的可能性是在婚人群的0.169倍(OR=0.169,95%CI:0.128~0.223),拥有多子女中老年人高社会支持的可能性更高,未照顾亲属的中老年人群高社会支持是照顾亲属人群的0.805倍(OR=0.805,95%CI:0.676~0.960)。见表3。

表3 中老年人健康状况影响因素的多因素分析

3 讨论

3.1 云南省不同民族中老年人的三维健康状况不佳

本研究基于对生理、心理和社会三个健康维度的调查,客观呈现了云南省不同民族中老年人的整体健康状况。分析显示,云南省不同民族中老年人的三维健康状况均不佳。其中,被调查的中老年人中,有40.55%出现日常生活失能情况,明显高于2013年全国中老年人的失能率(19.80%)[25];有20.22%的中老年人出现抑郁症状,虽低于2013年全国中老年人的抑郁检出率(31.2%)[5],但高于兰州地区和上海地区的中老年人抑郁检出率(14.4%,11.5%)[26];分析同时显示,云南省不同民族中老年群体中获得高社会支持仅有39.19%,虽然较10年前的同类研究有所提升[27],但仍有60.81%的中老年人处于中低社会支持水平。

3.2 中老年人日常生活活动能力主要受个体和家庭因素的影响

影响中老年人日常生活活动能力的个体因素主要涉及民族、性别、年龄、受教育程度,而家庭因素主要包括婚姻状况和亲属照顾。个体因素分析,男性的日常生活活动能力状况优于女性,这可能是受传统性别角色分工的影响,中老年群体随着身体机能下降理应减少工作和日常活动量,但女性反而仍需承担照护他人的职责[28],加之随着年龄增长带来的慢性疾患和疼痛,中老年女性也更易出现机能衰退[29]。分析还提示,直过民族和其他少数民族的日常生活活动能力相对较差,可能是由于直过民族和少数民族聚居区多位于偏远欠发达地区,当地居民曾面临食物资源短缺的贫困状态,长期的营养不良使其身体机能偏弱[30]。个体层面,受教育程度也与日常生活活动能力有关,受教育程度越高者,其日常生活活动能力状况也越好,这可能是与其较高的文化水平和健康素养有关,并且这类人群也更易享有较好的工作条件和医疗服务资源[31]。从家庭因素分析,在婚者的日常生活活动能力状况更优,说明配偶或伴侣的的照料及陪伴可在一定程度上减缓衰老[32]。此外,照看亲属的中老年人的日常生活活动能力反而更好。受中国传统家庭观念的影响,中老年人通常是自愿照看孙子女等亲属,这被视为是老有所为和身体健康的表现[33-34]。既往研究提示,慢性病患病情况有可能是影响中老年人日常生活活动能力的因素之一[35],慢性病会增加中老年人身体失能的几率[36]。然而本研究的多因素分析结果显示,慢性病患病情况对日常生活活动能力的影响不大,这可能是因为近年来基层医疗服务加强了对慢性病患者的健康管理[37-38],其对慢性病患者的日常生活活动能力的改善值得进一步验证。

3.3 中老年人心理健康状况主要受民族、性别、慢性病患病情况的影响

分析揭示云南省中老年人群中,女性抑郁症状检出率为13.28%,明显高于男性的检出率(15.44%)。既往研究表明,女性可因生理周期或更年期激素水平变化,出现较大的情绪波动或更易出现消极情绪[39]。本研究发现,患慢性病的中老年人群更有可能出现抑郁症状,这可能是因为慢性病病程长且病情迁延不愈,长期的病态和治疗压力易对患病中老年人造成心理负担[40];研究还发现,其他少数民族抑郁检出率为12.91%,低于汉族(25.31%),这与以往研究结果不同[41]。在被调查的少数民族中,有些民族有其独特的宗教信仰(如傣族),可能会对中老年人的心理产生调适作用,由此减少了负面情绪的出现[42-43]。前期研究也提示,民族文化共同体的认知可强化社会关系网络,让个体获得与他人、社会的紧密联结,从而产生高自尊水平和幸福感[44]。每个族群的情感表达也各具特色,形成了各民族内部沟通交流的桥梁,在不同的节日和聚会中,歌谣等表达方式不仅丰富了少数民族的社交生活,也为情绪宣泄提供了出口[45]。

3.4 中老年人的社会健康状况主要受居住地、年龄、婚姻状况、孩子数量及亲属照顾的影响

本研究发现,相较于城市地区,农村中老年人拥有更高水平的社会支持,这可能与两方面的因素有关:一方面,在农村地区,居民之间的联系更加紧密,氏族内、邻里间的互助更为多见[46];另一方面,近年来,城乡一体化的社会保障体系,以及乡村振兴战略的稳步推进,使农村居民享有了更多的社会关怀和正式支持[47]。除居住地外,年龄与社会支持程度呈负相关。随年龄增长,人们的社交圈子也会逐渐缩小,获得社会支持的渠道也会随之减少。由此也可进一步说明,在婚、子女数较多和照顾亲属的中老年人拥有更高的社会支持水平,因为他们更有可能获得来自家庭成员的经济支持,保持与他人的情感交流及与外界的联系[48-49]。

综上,云南省不同民族中老年群体的整体健康状况并不理想,尤其是生理健康状况,其日常生活活动的失能情况较为突出,未来宜继续落实基本公共卫生服务和家庭医生签约服务,巩固拓展脱贫地区的健康扶贫成效,为中老年人提供集预防、保健、心理、康复为一体的连续型健康服务。在影响各维度健康的因素中,民族身份、性别是影响中老年人生理健康和心理健康的共有因素,未来宜加大对少数民族女性健康的关注,采取针对性的服务或干预措施。除家庭因素外,居住地是影响不同民族中老年人社会支持水平的重要因素,应在强化农村居民互助支持的基础上,进一步发挥正式社会支持的力量,可依托云南省《构筑中华民族共有精神家园实施“枝繁干壮工程”三年行动计划(2022—2024 年)》,整合资源,促进各民族交往交流交融,形成较好的民族互助氛围和精神纽带。

利益冲突无