“第三空间”视阈下现代主义艺术作品的当代阐释

摘 要:“第三空間”也称异质空间,由美国学者爱德华·W·索亚提出并运用,它作为一种哲学向度的思考,是当代思想对传统的空间思想的质疑。本文以索亚“第三空间理论”为基础,研究现代主义美术作品画框的多重空间指向。通过对艺术史中画框意涵流变的梳理,分析不同时代及文化背景下人欣赏艺术作品的观念转变。因为“画框”这一艺术作品的边缘元素具有强烈的跨媒介属性,所以从人对“画框”的观照来切入,结合当代大众主流文化,分析在“第三空间”开放性视角下当代人观看现代主义美术作品的观看迷思。

关键词:爱德华·W·索亚;第三空间理论;画框;现代主义艺术

当代艺术在时间上指的是今天的艺术,在内涵上主要指具有现代精神和现代语言的艺术。当代艺术所体现的不仅有“现代性”,还有艺术家基于今日社会生活感受的“当代性”,艺术家置身的是今天的文化环境,面对的是今天的现实,他们的作品就必然反映出今天的时代特征。“倒置的课桌”系上绳索就是秋千,后现代主义不断地把时间变为空间、空洞变为饱和、身体变为电子学、缺席变为出席。当代艺术后来又发展成为不为人不为观者、仅仅是为了艺术家自身理想的表达和情感的抒发重新审视自身审视艺术这一概念,例如独立艺术空间的出现。后现代主义善于变形,所以它能表现的是一种不断奔向“源头”的运动,它意识到了缺失,于是更努力地用“记忆碎片”来补偿,而这些“记忆碎片”就像是通往神秘国度的漫长旅程中的无数经验。简单地说,后现代主义是用非传统的形式和媒体介质表现艺术家的思想;而现代主义艺术多强调表现艺术家自我的个性,富有极强的哲学意味。它既不同于当代艺术的以社会生活当下性反映今天,也不同于后现代主义艺术探寻存在的意义,在一次次怀疑中不断打破既定形式,适应社会消费需求。但是,在西方历史与艺术史中出现了一个概念矛盾和时间错乱的现象——在当代历史中不仅有当代艺术,还存在着现代和后现代艺术。因此,本文试图探讨现代主义艺术作品的当代批评路径,所论述的现代艺术主要是指由塞尚开创的、其本质是现代主义的艺术。

索亚的“第三空间理论”将第三空间界定为理解行为的一种他者方法,目的在于改变人类生活的空间性,它是一种独特的批判性空间意识,可适应空间性—历史性—社会性,重新平衡三维辩证法中的新范域、新意义。如今我们的日常生活越来越被卷入“拟像过程”之中,日常生活现实的精确摹本和表现,莫名其妙地就代替了真实本身。这些“真实仿造”的世界,近在我们手边,已进入了我们日常生活的轨道,形成了当代社会独有的视觉文化,那么“第三空间”理论视角切入阐释现代主义艺术作品就会很合适——作为当代艺术批评的视角。

一、“画框”的历史书写

画框的发展承载着历史与视觉文化的进程,旧石器时代的洞穴壁画中,人与动物的形象是随着岩壁表面走向延伸的,客观来说这些壁画是没有边缘的。人类边界意识的萌芽始于人们开始意识到绘画区域与非绘画区域——墙壁的区别。古希腊瓶画和墓室壁画中画匠常常用横向的条带将画面叙述场景与装饰图案区分开。古希腊时期的马赛克边缘开始成为画面整体的组织结构。古罗马的壁画中出现了强烈的分隔意识和空间错觉。拜占庭和加洛林象牙雕刻中,被框定的边缘出现了新的保护和强调边缘。中世纪中晚期的手抄本插图中,边框已经成为一种区隔的重要元素。当时祭坛画的边框一般都是模仿特定的建筑外形,而在11、12世纪的祭坛画中,边缘不仅仅起到保护画面的作用,还常常暗示了画面的中心和深度,画面的边缘有时也被嵌入一些宝石和镀金天使等装饰,象征三位一体和圣徒们的神圣性。另外这些画框上的装饰还“有助于增强中心图像的荣耀”[1]。14世纪的祭坛画作为祭坛装饰的画框,通常效仿教堂的剖面、“中殿”“走廊”和“地下墓室”等结构,在这类画框上具有了图像学主题的内涵,象征着“教堂之门为我们打开”。祭坛画框的制作一般先于图像绘制,画框决定了图像内容,画框的经济价值也要高于图像绘制。15世纪,出现了严格意义上的画框,架上画开始出现,绘画开始摆脱宗教语境。16世纪,三次圣像破坏运动之后,祭坛画被多次烧毁,绘画逐渐脱离教堂装饰,从圣像时代走向物的时代,画框也使得自身获得独立物的身份,成为架上画不可分割的一部分,甚至成为绘画的代名词。

曾为哥伦比亚大学校级教授、艺术史学科中最卓越的人物之一的迈耶尔·夏皮罗在分析艺术史发展进程中将绘画边框主要归为以下四类:(一)“有框”即艺术作品自身就是一个世界;(二)“无框”即艺术作品不是为了被凝视而存在;(三)“跨越画框”即艺术家为表现艺术作品画面的运动感;(四)“不规则画框”即画框随图像内容而改变,图像先行,画框作为符号的坚实形状,图像因此被不断强调。夏皮罗提出无框的现代美术作品某种意义上解释了古代艺术中画框的作用。当绘画不再再现有深度的空间、更关注非模仿的表现性形式特征、不太关心其符号的复杂性时,画框就可以不用。现在图画常用的条框就没有加强深度的效果,这为接下来分析现代主义艺术作品中画框的空间指向奠定了基础。

二、现代艺术作品中“画框”的多重空间指向

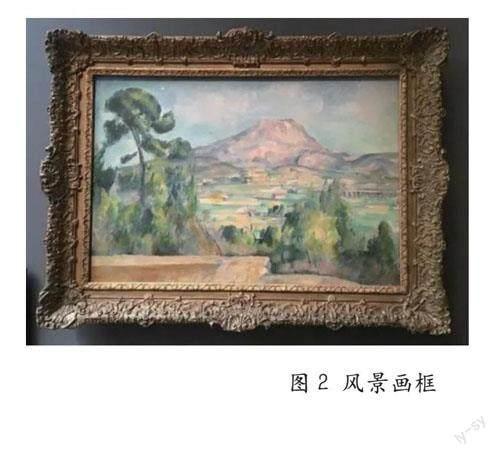

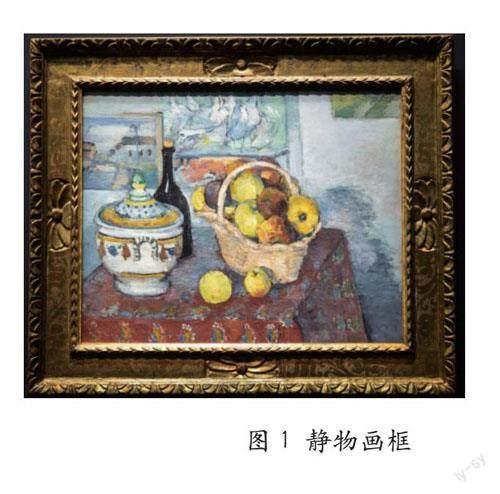

从第一空间理论看,现代主义艺术的“画框”存在主要是服务于作品的空间独立性。现代主义艺术作品都有画框以限定绘画空间范围及图像内容,绘画空间是被画框所限定的有限空间。画框的功能主要是空间限定以及视觉聚焦。艺术家借助画框体现艺术作品本身的独立性。但是,艺术家的创作受制于画框。塞尚的静物画,将所描绘的物像的体量感、结实感与画面的深度表现依据画幅、画框相平衡(如图1)。他的风景画也是如此,注重形式构成,他使散乱的视像在画幅内构成富有秩序感的图像(如图2)。

从第二空间理论看,现代主义艺术的“画框”存在主要服务于艺术家精神与观者精神上的空间独立性体现。塞尚早期绘画风格受许多人的影响,他长久追求一种诉诸心灵超越眼前景象的深沉构思,认为只有内涵与内在情感,才能完整地忠实地呈现于画布上。他曾把人物比例伸长、解体及弯曲,来研究画面中的明暗度、协调性与吸引力,而忽略了物体本身的轮廓线条与透视比例(如图3)。当这些作品被置于画框内时,观者可以感知到艺术家的意图更加鲜明。有规则、有色的边框凸显出了艺术家的构图处理与色彩处理,深刻了艺术家自身的艺术精神。观塞尚的人物画,并没有如印象派那般完全忽视素描,他所强调的轮廓表现,辅以边框,将远处的物像都拉至同一平面,观者能够从中感受到塞尚的意图是使得画面内容服从形式、心灵超越于眼前景象。从观者的角度看,带有画框的现代主义艺术作品无形中也体现了自身的审美经验的独立性、独特性。观者受到视觉范围的限定,通过观看习惯调节观看距离,满足自身对于视觉效果的需要,在此基础上的想象空间是独立的,是有一定限定性与局限性的。

从第三空间理论看,现代主义艺术的“画框”,通过人的观看,空间对人才显示出意义,人透过“画框”的观看产生看的幻觉。第一层次的幻觉是镜头语言,第二层次的幻觉是人的感知和思维运动,第三层次的幻觉就是画内空间与画外空间的相互交织。例如,画内人物指向画外的视线或者动作,利用镜子等有反射功能的物体或者平面,画外人有局部出现在画内,打破画面内的一些空间隔断。立体派将两个相对立的维度——二度空间与三度空间协调起来,或者说是将平面镜头语言与三维透视语言进行了协调统一。这种由立体派创造的画面空间特殊折叠手法也有利于我们从多重空间指向去欣赏艺术作品。当第一空间与第三空间思维相协调时,当第二空间与第三空间思维相协调时,这种“非语言系列”[2]的空间性就已经不可以仅仅缩减或者说理解为视觉领域或者精神领域上的艺术观看了。因此,在对艺术欣赏活动中的观点思维进行批判时,观者应该要“空间化”,要认识到空间问题。现在,从这一角度再看现代主义艺术作品的边框,在不断变化位移的社会文化背景下,会对“画框”这种具体的抽象意涵理解更深,也会感受到艺术作品的第三空间的彻底的开放性。因为观者自身知识总体上的复杂性,知识生产的开放性就必定不会存在“一成不变的结构”,通过对于空间性的生产,观者可以梳理出自身的复杂性与特性。

三、走向“空间化”的当代艺术欣赏

我们明确的是,“空间化”的当代艺术欣赏不可缩减为纯精神领域的艺术欣赏,前文所论述的“第三空间”其包容性、问题性等属性体现了“第三空间”非中性和强能动性特点,因此可以说当代的艺术欣赏既是工具又是目标,既是手段又是目的。如今,新媒体“将平民和莎士比亚拉到了同一水平线”。大众对当代艺术家群体的理解已经不是他们是一群“知识分子”甚至是一个“难以理解”的帮派,而是将他们看作是开放的、努力接近一切有相同志趣的、对每个事物的潜在价值或使用价值感兴趣的人。这就是一种十分灵活的观点,这种存在于当下社会的大众认识或许不是一种彻底开放的认识,但它的意义却十分重大。它极大地拓宽了艺术观看的边界,同时又具有着最原创的艺术批评观点。“空间化”的当代艺术欣赏既客观又主观,既实在又隐喻,既是社会生活的媒介又是社会生活的产物,既活跃于当下的环境又是当下创造性的先决条件,既是经验化了的又是本质意义上的。

“第三空間”视阈下现代主义绘画的空间被重新定义,也就是把现代主义绘画中呈现物的空间与表现意义的空间置于一种辩证的关系之中,从总体性的角度出发来看待现代主义绘画中的假设空间、象征空间、意蕴空间。“第三空间”超越真实与想象的二元对立,把空间作为一种差异的综合体,一种随着文化历史语境的变化而改变着外观和意义的“复杂关联域”。这样,线性实践观与历史主义的单一统治被解构,空间被注入了一种创造性差异的批判意识,空间的同质性被打破成为异质性空间,空间原有的静态真实转变成流动真实。它是开放的、有创造性的空间,是一个自由的、理想的、可以在当代艺术世界中交互、交流的环境,是一个无法被打破的、被具像化的空间场域,为我们带来一种重新认识艺术世界的可能性,使我们能够从更宏观、更多角度欣赏曾经的艺术,认识并理解曾经的艺术世界的可能性。

其实,在西方现代主义美术时期,我们也很难找到一位一生仅仅创作一种风格的艺术家。今天,我们所看到的艺术家身上的标签:野兽派的马蒂斯、立体派的毕加索、达达主义杜尚等,都是由艺术批评家和艺术史家结合艺术自律性、他律性、通律性划定的。观毕加索完整的艺术生涯,立体主义作品不过只出现在其中一段短暂时间中,实际的毕加索在古典主义、达达主义、超现实主义领域都有着杰出成果。再观20世纪初欧洲达达主义运动,当时人们将达达主义的精神领袖视为杜尚,后来艺术史家也将其视作达达派代表人物,因为杜尚的艺术主张与达达派较为契合,但是杜尚本人却并未介入其中。全球化时代下形成的文化认同问题与其背景下产生的时空观念上的巨变密不可分,全球化时代背景下空间具有差异结构的特点正逐渐凸显出来。今天的艺术欣赏,已打破了艺术史中具体的时期与时期划分壁垒,跨越了各艺术流派之间不可弥合的鸿沟。发生在过去的、遥远地区的种种事件,正在以比过去任何时间都更直接、更迅速地对人们产生影响。个人的行为决定产生的后果则是全球性的。互联网、AI技术、人工智能科技的发展,社会组织方式的推动,这些在场的物质直接作用于以往时空意义上缺失的东西,在无限反复跨越的过程中社会关系被提取、重建着。著名的马克思主义文学评论家本雅明在1936年指出:机械复制时代的复制技术将所复制的东西从传统领域中解脱了出来。由于被复制的艺术作品也能被观者在自身环境中所欣赏,所以造成了作为人性的现代危机和革新对立面的传统大动荡,如今的艺术欣赏要在空间性的社会实践中完成。本雅明认为:艺术作品光韵的衰竭来自于现代大众具有着要使物更易“接近”的强烈愿望,就像他们具有着通过对每件实物的复制品以克服其独一无二的强烈倾向一样。由画报和新闻影片展现的复制品就与肉眼所亲眼目睹的形象不尽相同,在这种形象中独一无二性和永久性紧密交叉,正如暂时性和可重复性在那些复制品中紧密交叉一样[3]。列斐伏尔在1991年也说过:从空间观点看,在身体内部,感觉(从嗅觉到视觉,它们在不同的领域被区别对待)所构造的一个又一个层次预示了社会空间的层次和相互关系,被动的身体(感觉)和能动的身体(劳动)在空间里聚合[4]。

综上所述,从“第三空间”视角看当代艺术欣赏是一个社会性的、他者化的结果,但客观地说现代主义艺术作品永远都是一个无法“穷尽”的宇宙。作为观者,我们要了解艺术创作与艺术效果的秘密,唯一的办法就是回复到所谓的“神秘参与”状况——并非只有个人而是那人人共同感受的经验即全人类的生活经验。现代主义艺术作品正是因其具备典型的客观性、无我性,所以在当代语境下,它的感染力不会减少。

参考文献:

[1]高远.从功能到语义——画框的历史与理论[J].文艺理论研究,2020(5):173-182.

[2]索亚.第三空间 去往洛杉矶和其他真实和想象地方的旅程[M].陆扬,等译.上海:上海教育出版社,2005:61.

[3]本雅明.机械复制时代的艺术作品[M].王才勇,译.北京:中国城市出版社,2002:12.

[4]孙全胜.列斐伏尔“空间生产”的理论形态研究[M].北京:中国社会科学出版社,2017.12.

作者简介:刘烨,南京艺术学院艺术研究院硕士研究生。