交叉学科视阈下儒道释三家静坐与中国古典舞身韵“坐之训练”的关联性探究

摘 要:静坐被古人视为修身养性的一种方法,在儒道释三家之中都有涉及。而中国古典舞“坐之训练”是课程中最基础的部分,所要解决的是腰部的运动以及形、气、心、意、神的统一。儒道释静坐与“坐之训练”无论在外部形态还是内在观念上都具有极大的关联性,故试图对此从盘坐形态、思想观念、审美追求上进行比较分析。中国古典舞“坐之训练”在“以虚为主,下实上虚”“以气为体,气韵生动”“以静为蓄,由静制动”与“以神为纲,以形写神”的基本审美范式下与儒道释静坐具有关联性,并且四者虽然具有各自的理想追求,但都是对中国美学“虚静”观念的身体化体现,并就“坐”这一方法上达成了行动上的统一。

关键词:静坐;坐之训练;中国古典舞身韵;儒道释

“静坐”为儒道释三家共法,但落实到各家学派又有不同的名称。道家有庄子提出的“坐忘”是以“堕肢体,黜聪明,离形去知”为特征的静坐法,通常与“心斋”连称,同时又有以“导引行气”“澄心静虑”为核心的对气息与心的修炼。儒家静坐又叫端坐、正坐或危坐,指以平静端坐的方式修炼心性,并多与“主敬”一词相联系。佛家静坐是其修行的基本功夫,由于佛教自身门派较多所以各家方法有所不同,但主要以禅坐来实现内心定与止的修炼。而身韵的“坐之训练”一词是本文借用王伟教授在《此之“坐”非彼之“坐”》中的表述,通常在身韵教学中叫做“地面元素训练”,是课程中最基础的部分,所要解决的是腰部的运动以及气息与心意的贯通。

迄今为止,学界已在身韵提沉训练、元素动律训练以及地面训练等方面积累了一定的成果,但将“坐之训练”看作对元素动律、气息以及心意神的整体训练并就其与儒道释三家静坐的内在关系性进行探究的文章还比较少。从王伟教授的文章《此之“坐”非彼之“坐”》可以看到这种结合的趋势,其文章认为“坐”这一姿态显然符合中国的静坐文化传统,“身韵坐之训练即是要练就以意念、心境引导的‘静、净、敬的内修之功,以达至高境界的领悟与追求”[1]40,故由于中国古典舞的身体是在中国传统文化、思想、政治以及意识形态下不断生成的具有审美性的身体,其身韵是否与同一文化现象下形成的“儒道释三家静坐”具有某些血脉上的联系,这便是本文要讨论的核心内容。

一、“盘坐”的形态考察

从身体形态上来说,身韵“坐之训练”与三家静坐中的坐姿大体都为盘坐,这并不是由历史的偶然性造成的,而是因为“坐”这一姿态在人体结构与历史文化层面具有必然的联系。

首先从盘坐的人体结构来看,盘坐时坐骨结节稳定地落于地面,从而让尾骨保持垂直,找到平衡。此时人便可进入放松的状态,做到平静心态、顺畅呼吸。同时因为盘坐时下盘静止保持重心稳定,髂腰肌、盆骨底肌以及腹肌肌群,可以通过意识的调动从最小距离得到地面支持,从而引导呼吸从下丹田出发,逐渐向上一直延伸到虚灵顶劲,这更利于人将意识集中在呼吸以及心神调节之中。同时,盘坐使人入静,减少了与外界之间的干扰,“能有意识克服脑中产生的诸多連绵不断的思想,减少大脑皮层的功能活动,降低交感神经活动,改善能量代谢和内分泌状态”[2],让人更易于内观体察从而调节心神,进入“致虚极,守静笃”的状态。

其次从“坐”的历史流变来看,从东周至两汉时期静坐方式并非盘坐于地,而是跪坐,同古代“坐”字的本来含义——两膝跪于席上,臀部坐于脚跟之上的正坐或叫跪坐的形态。这也是中国传统礼乐制度下正统的坐姿形态。但自魏晋以后,胡坐(也就是现在所称的盘坐)逐渐变为主要的修行方式。除受到胡人以及佛教的影响外,长时间跪坐本身会增加膝盖负担,同时因有膝关节的参与而不利于上身的稳定性从而影响澄心静虑的身心修养。而盘坐的姿态也分几种,释家叫做结跏趺坐多以双盘坐为主,而道家盘坐则或是将小腿内靠,或一腿置另一腿上多以自然盘和单盘为主,儒家自宋代以后静坐功夫才开始逐渐流行,其坐姿多为端坐即端容正坐。因宋代胡椅等高足式家具日益代替传统席地起居式家具,垂足坐在此时已成人们日常的坐姿,故此时的端坐则指端正地坐在椅子上。

从发生学的角度来说,“坐之训练”并非自中国古代舞蹈发展而来,而是受到了戏曲“轱辘椅子”训练法的影响。戏曲繁荣于明清之际,此时坐姿方式延续了宋代以来的端坐,从而生发了戏曲经典的“一桌二椅”以及坐在椅子上训练腰法的传统习惯“轱辘椅子”。“‘轱辘椅子是戏曲艺术家钱宝森总结出的练习身段基本功的方法,也是演员初学戏曲的必修功夫。”[1]38故在身韵建立之初,唐满城教授便借鉴了这种训练方法。但由于“舞蹈训练不可能为每个学生配把椅子,因而转变为坐地练习,以此达到练习腰法的有效性”[1]39。故由此,从盘坐到端坐最后又因舞蹈训练的特殊性回归到盘坐训练,从而巧合地形成了一种历史性的回溯。

二、身韵“坐之训练”自身规律探究

身韵“坐之训练”具有三大主要训练目的。首先是以腰部运动为核心,遵循“发于腰”的运动规律,“建构由“提、沉、冲、靠、含、腆、移、横拧、旁提”九个动律元素构成‘转腰旋脊的核心动法与动作的审美特征”[1]40。完成“形”的基础训练。其二是通过丹田调动呼吸以及脊椎的运动,在吐纳之间形成气韵的贯通,是对于“气”的基础训练。其三是通过心意引领,遵循“起于心”的表演规律,形成神态与表现力的传递,是对于“心”“意”“神”的训练。由此形成形神兼备、气韵生动的审美规律。

可见,“坐之训练”具有训练性、表演性和审美性,这是区别于儒道释三家静坐的不同之处。下文就这三个特性进行展开论述。

从身体训练层面,“坐之训练”是对中国优秀传统文化戏曲与武术的继承和发展,中国古典舞学科的老一辈开拓者们,从中提取整理和组织了一套以元素动律为核心的身体训练规律,以及由“气”所引导动作发生、运行的审美机制。由此,坐之训练的身体训练体系形成了以云肩转腰动作为核心的平圆横向运动规律和以提沉气息为主导的纵向与立圆的呼吸韵律。而由云肩转腰的运动规律进一步分解出的冲靠、含腆、移、横拧等更加细致的身体训练方位,则对于进一步让学生掌握如何运腰提供了分解式的教学,如由邵未秋教授与宋海芳教授主编的两版《中国古典舞身韵女班教材》就是以“提沉”“冲靠和旁移”(或“冲靠”)“含腆仰”阴阳相对的元素样式为分类标准,形成了“坐之训练”的三个训练组合。而“提沉”则是在这一切动作基础之上的核心,因为所有的动作都是由“气”引领的,都是由一呼一吸才形成了动作和动律继以发展的可能。

同时,舞蹈作为一门表演艺术,使得“坐之训练”的表演性是其训练的核心。刘青弋在她的《现代舞蹈的身体语言教程》中总结到“‘表现这一概念至少具有双层含义:其一,之于人的主观意志来说,它是人的一种有意识的‘呈现;其二,之于人的身体内在冲动来说,它是一种有意或无意的外在的‘显现即是直接的‘体现。”[3]呈现、显现与体现,说明了表演内在性与外在性的统一。它是作为表演者的主体在主观观念上有意识或本能的将内在的情感与观念呈现出来,是由心中之竹到手中之竹的转化。那么由此就坐之训练与儒道释三家静坐法的区别来说,后者强调主体的主观意念是对于身心的有意识调节,在这一点上儒道释三家静坐与身韵坐之训练具有同质性。但不同的是,身韵“坐之训练”在这一基础之上,通过“动作性、表情性、节奏性、审美性与创造性”将内在于心的情感体验通过舞蹈表现力呈现出来,从而具备了表演艺术的特性。就这五点特性来说,“坐之训练”的动作性是以元素动作与舞姿形态为基础,通过时空力的变化形成了我们所说的“舞蹈表现力”。而坐之训练中“表情性”尤其注重“眼神”的训练。眼神训练可从“平侧俯仰”的不同视角、三圆的运动路线以及凝神、聚神和放神的运用方式来呈现出不同的表现力[4]。同时“眼神”的传情达意正是神韵的具象体现,“眼神是神韵得以呈现的媒介,中国古典舞之形受心意气的引领而传达象外之意时,就需眼神来发挥作用”。“节奏性”可大致分为顺逆两种,一为袁禾教授所总结的行云流水的线性审美范式,一为顿挫有致,游龙飞旋的多变式节奏处理。由此在轻重极涩的节奏变化之中,“坐之训练”形成了独具审美特色的身体节奏。审美性首先在于舞者将自身的感受体现在肢体动作中,由动作所具有的审美范式与舞者对于动作的理解度相调和而存在的。舞者需要在体悟内观的、以静为主的意境之中将其具身化的表现出来,这就首先需要表演主体扩充内心表演空间以及加深对于传统文化内涵的理解。而“创造性”则是见仁见智,是从普遍性的审美范式走向具有个人审美理解的二度创作。

就审美性来说,中国古典舞身韵具有独特的审美范式与美学风格。从20世纪50年代中国古典舞学科建立伊始,经过如唐满城、李正一等老一輩身韵学派建立者从中国武术、戏曲以及中国传统美学原理与艺术特征中发展出来了一套较为完备的身韵审美体系。就“坐之训练”来说,其一,从戏曲的“轱辘椅子”训练发展而来了一套以腰部为核心的地面元素训练,从而形成了以腰为轴的平圆、立圆和八字圆的运动轨迹,以及拧倾圆曲的基本形态。而“坐之训练”就是对于以腰带动全身,一动百动的审美规律进行针对性强化训练的结果。其二,中国古典舞具有“反律”的审美原则,是为老子所云“反者道之动也”。而反律的动因则在于由呼吸引导的提沉动律。“欲提先沉,欲沉先提”是所有古典舞动作发展的“起式”,而身韵坐之训练,则以提沉为元素动律的根基,“冲靠”“含腆”等元素都需要在提沉呼吸的基础上加以完成。参见现行几版影响力与普及度较大的身韵教材来看,地面训练都离不来以提沉作为核心元素以反律为审美原则的训练方法;其三,就传承中国古代舞蹈审美特征来看,身韵坐之训练体现了文与武、刚与柔的审美特征。中国古典舞文武并举的传统最早可以追溯到先秦时期的奴隶社会,从原始舞蹈的萌芽发展阶段便形成了以氏族为单位的乐舞传统,而后经由周初治礼作乐,整理先前氏族与王朝遗留的乐舞,形成了“六代舞”,而“六代舞”又可被分为文舞与武舞。文舞是为以文德天下的帝王所歌颂的乐舞,而武舞则是为以武德天下的帝王所歌功颂德的乐舞。由此这一传统便被各个朝代所传承下来,并在封建社会末期集中体现在戏曲舞蹈之中。“坐之训练”继以身韵的整体风格,也便体现了刚柔并济的审美特征。

总地来说,“坐之训练”独特于儒道释“静坐”,具有身体训练性、表演性与审美性等特征,具有自身的发展规律。但如继续深入探究便又可发展,身韵“坐之训练”与三家静坐也不乏甚多相似之处,具有深刻的传承关系,而对于这层关系的探究则需要如抽丝剥茧般将其从中剥离出来。

三、身韵“坐之训练”

对于三家静坐的继承与发展

(一)下实上虚、身正的身体形态

道家静坐很重视上虚下实的身体关系。所谓上虚,是指脐以上的上元轻虚,所谓下实则是指脐以下的下元充实。而在身韵坐之训练中,也讲究以腹部为核心的充盈,并以腰作为动作产生之源,从而带动上肢产生随动关系。

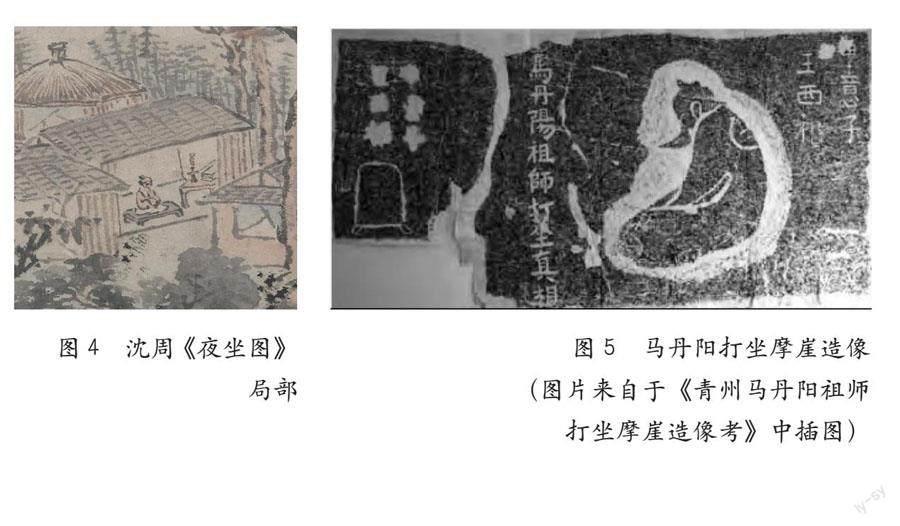

同时从坐姿形态来看,“坐之训练”的盘坐形态为“臀部全部着地,双腿盘于身前,开胯。后背自然垂直,肩胸放松,眼平视。手腕搭于膝上,双肘放松,也可双手背于身后,肘尖下垂”[5]。从腿部的形态来说,“坐之训练”更接近于道家的自然盘,也就是双腿交叉放松落于地面。但如图2可见佛家除结跏趺坐外也有类似于自然盘的形态,故由此可见,身韵盘坐形态与道佛两家都有非常相似之处。另外“坐之训练”除《中国古典舞身韵教学法》中的基本形态外,还有王伟教授中国古典舞教材身韵巡礼“坐之相”组合中的单盘,类似于图3中的腿部姿态。就上身体态来说,儒道释静坐与“坐之训练”都讲究身姿端正,也就是整个脊椎与头部保持在中正的状态。《太清神鉴》云:“坐所以安止,欲沉静平正,身不斜不侧,深重盘石,腰背如有所助。”②以及朱熹所言的“坐如尸,立如齐,头容直,目容端,足容重,手如恭,口容止,气容肃,皆敬之目也”③便是这个状态。

而从身韵教学法中可以看到其中“沉”气的姿态类似于青州马丹阳祖师打坐摩崖造像中的坐姿形态“前视如负物,后视如带甲,是谓有背”[6]。这与《中国古典舞身韵教学法》中所形容的“胸微含、身微弯状”的体态非常相似。由此,身体形成一个由气包裹着的大圆,从身体内部呼吸贯通的基础上与身体相接壤,形成圆形的外部空间,气息从而内外打通并连成一个圆的整体,并且此形态有如婴儿在腹中向内蜷缩的身体状态,好似回归到人之初始的混沌状态,如老子所云:“如婴儿之未孩……沌沌乎!”

(二)调息静坐的气息训练

“坐之训练”在实践上与道家和儒家对于调息静坐的方法具有异曲同工之处。首先,在三家静坐中,道家尤其注重调息养气。唐代司马承祯《元气论》中讲:“节气时先闭口,默察外息从鼻中入,以意预料入息三分,而节其一分令住,入乞,即料出息三分,而节其一分,凡出入各节一分,如此不得断绝。”[7]在入息与出息之间各留住一分,如此行气贯之而不断绝,这与身韵坐之训练中的呼吸非常相似。身韵中的呼吸讲究提和沉的配合,欲沉先提就是说一呼一吸不能分开来掌握,而是需要在吐纳之间形成气息的韵律感,一次提沉才是一次完整的呼吸。同时,各留住一分所讲的就是对于呼吸的控制,由于舞蹈中的呼吸、静坐中的呼吸不同于日常无意识的呼吸,它需要舞者通过意念控制呼吸的流速与大小,并且克服浅快呼吸以及气息不流畅的问题。“经验不足的学生在呼吸中易犯的一个问题就是浅快呼吸,同时一直收紧腹肌。这样带来的问题是吸气时膈肌的下降受阻,只有上半部的肺叶张开,所以容易气息‘满在胸口动作僵硬。每次呼吸的摄氧效率不高,呼吸就会短促,同时因为膈脚与最重要髋关节屈曲肌(腰大肌和髂腰肌)都有纤维连接,髋部和脊柱的活动范围都会受限。”[8]

同时《元气论》中呼吸的要领主在于“节”字,“节”指事物段与段之间的连接处,也就是呼吸吐与纳之间相互承接的地方。身韵中的呼吸与此相同,配合脊椎提沉的运动,在提气至于快满的节点时强调“虚领顶劲”,以头顶百会穴虚领向上,以承接气在身体中继续游走的势态与呼吸吐纳间循环往复的流畅。而下文继续解释“凡出入各节一分”的方法:“夫节气之妙,要自己意中与鼻相共一则节之,其气乃便自止,惊气之出入,夫节气人不节之,其气乃亦自专出入,若解节之,即不敢自专出入,是谓节之由人不由气也。”[7]此处说到了气息运用的核心在“意”。如意与鼻中气息一齐止住,气息则断。而节气时的要领在于令住的一分气是鼻息的止顿,而留住的这一分则留给身体与意念,通过意念的引领使气息透过皮肤而继续向外扩张,让气息止于鼻而通达于四肢,从而让呼吸通透地充盈于整个身体而不仅仅只是鼻腔的呼吸。在此基础上“虚领顶劲”的意识便从头顶向外发散扩大到人的整个身体,让气息自然地从皮肤毛孔中流散,就好像风云流通于山河大地之间,自在自如。“是谓节之由人不由气也”,气韵在此油然而生。而除了《元气论》外,司马承祯的《坐忘论》、朱熹的《调息箴》都有专门对于静坐与气息训练,其中不乏众多与中国古典舞气息的相似之处,并可供“坐之训练”学习借鉴。

(三)以静为美的意象生成

无论从道家《太平经》所云的“求道之法,静为基先,心神已明,与道为一”④、《太清神鉴》中所云的“坐所以安止,欲沉静平正”⑤到儒家宋明理学时期朱熹《调息箴》中所提倡的“静极而嘘,如春沼鱼”⑥,以及从周敦颐开始到朱熹、王阳明以及阳明后学等对于静坐思想的推崇,到佛家以北宗为代表的对于以坐禅作为“入定”的根本方法,都表明了盘坐具有让人安心、入静的显著功能。那么由此推论,“坐之训练”其实也可以在训练中达到这样的效果,通过盘坐澄心静虑的功能性,经由身体形态的引导,让身心进入平稳安宁的舒畅状态。

首先,從身韵课的教学结构来看,“坐之训练”作为整个训练课程的最初环节,可让舞者通过身体的引导进入澄心静虑的预准备状态。舞者通过提沉调节内部呼吸,将关注放于自身运动之中,从而让内心慢慢通过气息吐纳调节平静,并为进一步做到去除杂念,进入身心和谐的状态做准备.其次,盘坐使得训练者在身心上都能得到放松,从而更好地将心意神内聚,从内部调养精神,使体力得到充沛的使用。由此,坐之训练为整个身韵课程提供了“入境”的审美状态,使得舞者通过盘坐进入“静”的状态,通过静使得身心得到调和。

同时从动作发生的角度来说,坐之训练在运动规律上迎合了中国传统哲学动静结合,以静制动的审美规律。老子认为世界万物的根本就是清净,“归根曰静,是谓复命”,这是体道认道的方法。而坐之训练作为“静”的凸显,具有深刻的哲学意味,体现了“守静笃”的认识世界的方法与态度。从静态进入动态,体现了由“道”及“象”、由“静”及“动”的发生过程。而进一步来说,并非所有的静都能达及“致虚极,守静笃”的状态。静在实践的基础上,又可分为身静、心静与意静,而身韵坐之训练就是在身静与心静的基础上到达意静的审美高度,而这也是三家静坐所共同追求的状态。意静从主体来说,是身心进入到虚静的状态之中,是此在时间与空间在主体意识上的超越。由此意识所处的状态进入八面虚空,而意识则清明自在。而在这种“意静”之下所发生的身体形态与动作,就是老子所说的“致虚极,守静笃”的状态。故坐之训练不仅仅是对于内在心性的调和,更是从审美主体层面从身静、心静到意静的一步步练习与提升。而从观赏的角度来说,坐之训练虽为训练课程,但却达到了以静为美的审美意象,从而实现了从课堂到舞台的飞跃,这种飞跃是对于角色塑造与人物表演的超越,是从训练本身生成的、本就带有的“以静为美”的审美意象。

同时“坐之训练”因静坐所营造的以静为美的审美意象,调和了空灵与飘逸的审美范畴。“空灵作为审美形态,它最大的特点就是静。”[9]393坐之训练与静坐不同,它是静与动的结合,是舞姿形态、动态在静意的空间之中的展开。故在静之中的“动”使得身韵坐之训练的“静”中多了一分“空灵”之美。“空是空寂的本体,灵是活泼的生命。”[9]389人体的流动之美就是生命力的体现,飘逸则可以看作是动作在点与点之间所形成的线的动感。按照古典舞“起于心而动于形”的审美规律,这种动感来自于内在精神的外化,是以内心的自由与舒展体现在外在的线条流动上。故坐之训练的静态美包蕴了空灵与飘逸的生命力与动态美,从而比起静坐多了一份对身体的认可与表达。

(四)以形写神、形神合一的审美观念

儒道释静坐的目的在于通过静坐让人身心安宁从而更好的进入内在精神的修炼。如庄子的坐忘思想,是以坐而达到精神上忘的境界,是对自身、对世界一切有形之物以及逻辑知识的抛弃,从而进入“堕肢体,黜聪明,离形去智,同于大通”的纯精神状态之中。而根据吴根友与黄燕强对于“坐忘”非“端坐而忘”的解释来看,坐在先秦时期的含义可引申为“守”,如坐忘是需端坐而忘,则“忘”的心理行为和思想境界就留有形迹,绝非是“离形去智,同于大通”了[10]。那么由此也可见,坐忘思想对纯精神境界的绝对强调。但“坐之训练”并非如此,它是以身体的训练为目的,在这一基础上同时强调精神的引领作用,是将形与神进行有机的统一。静坐在精神性上的超越带给坐之训练一种中国传统特有的文化与审美内涵,这是区别于玛莎地面训练体系以腹部的收缩与伸展为核心的动作生成机制,所遵循的是以形写神,注重内在心意、精神对动作的引导以及动作与表演将内在的神韵外在化,是在“以神领形”的基础上,通过形将神表现出来,是形与神的统一。而三家静坐训练则是通过形进入到神,从而对于形进行超越,最终达到纯精神性的境界。

总地来说,在修炼与训练的目的层面三家静坐与身韵坐之训练都有各自不同的追求。如佛家“禅坐”是以空、明、定之心境通往梵我合一的方便法门之一。如道家所言“夫导引不在于立名象物,粉绘表形著图,但无名状也。或伸屈,或俯仰,或行卧,或倚立,或踯躅,或徐步,或吟或息,皆导引也。”[11]象物与表形只是粉绘于导引行气与存思观想的外形而已。如儒家的“半日静坐,半日读书”是将“静坐持敬”作为“体认天理”的一种方式。身韵也是如此,坐之训练解决的是形、气、心、意、神之间的调和与统一问题。由此可见,静坐作为一种训练方式,是以手段为目的以达到更高的精神追求,故始于静坐,但不止于静坐便是三家静坐以及身韵坐之训练所共同追求的。

根据上述分析,“坐之训练”在与三家静坐具有相似性联系的基础上形成了“以虚为主,下实上虚”“以气为体,气韵生动”“以静为蓄,由静制动”与“以神为纲,以形写神”的基本审美范式。

四、“虚静”的审美意识

将儒道释静坐与“坐之训练”放置于中国美学中来看,其实四者围绕的就是“虚静”的审美问题。按照中国美学史来说,对于虚静这一审美趣味的偏好从老子开始便有之。老子讲“涤除玄鉴”就是要人们洗涤内心的念相与欲望,从而实现对于最高的道的关照。但就如何能做到,也就是怎样实践的问题,老子并没有给予明确的解答。战国时期,庄子在老子这一学说的基础上,发展了“心斋坐忘”的思想,从思想脉络上继承与肯定了“虚静”这一审美主张。从庄子这里,虚静问题开始和“坐”产生了某种关联。然而,吴根友与黄燕强教授认为,庄子所说的“坐忘”并非端坐而忘,“坐”在先秦时期具有守的含义,所以坐忘与人的身体姿势无关。但不可否认的是,无论“坐”是否是指坐姿这一形态,庄子作为第一个将坐与忘连用,并将坐字涉入到与悟道相关的思想中的人,其坐忘思想已经具有了影响后世的效果,正如吴根友与黄燕强教授承认的那样“历代注庄者大多接受崔譔、成玄英的训释,将‘坐忘训为‘端坐而忘”[10]。坐与忘的关联性从庄子这里已经开始发生,并对后世产生了深远的影响,在某种程度上成为了支撑静坐这一修行方式的有力证据。例如司马彪言“坐而忘其身”,显然是肯定了坐忘的坐是一种坐姿形态。那么从庄子开始,静坐便开始和悟道、体道产生了某种内在的关联性,从而让后人就此发挥这一思想,将静坐这一实践逐渐推行起来。

同时,就静坐这一问题上延伸出的“静”“气”“虚”三个概念在庄子这里也得到了内在的关联性。庄子《人世间》篇对何为心斋有这样的解释,“若一志,无听之以耳而听之以心,无听之以心而听之以气。耳止于听,心止于符。气也者,虚而待物者也。唯道集虚。虚者,心斋也”⑦。故在此,气就是虚而待物者,而道的前提就是“虚”,这是体道时“心”的前提,而虚的前提便是“静”。“圣人之静也,非曰静也善,故静也;万物无足以铙心者,故静也。”⑧庄子讲圣人的并非为了静而静,而是没有什么东西能够扰乱圣人的心境,故静也。但作为普通人,在没有如圣人般的定力时,入静便可被视为一种体道的前提。由此从静到气,从气到虚,从虚到道,便形成了一条可供凡人体道悟道的方法。“静、气、虚”便在庄子这里形成了内在的关联与统一。

到了魏晋时期,虚静概念被进一步在审美与艺术领域得到发扬。宗炳的“澄怀味象”“澄怀观道”刘勰在《文心雕龙》中的“是以陶钧文思,贵在虚静,疏瀹五藏,澡雪精神”⑨,再到唐代的刘禹锡、苏轼的诗文“虚而万境入”“静故了群动,空故纳万象。”以及明代杨表正的“清风明月之夜,焚香静室,坐定,心不外驰,气血和平,方与神合,灵与道合”⑩。

由此可见,就中国传统美学对于“虚静”这一范畴的发展历程以及重视程度来看,其作为一种背后的推动力、意识形态的推手,在观念上给予了儒道释静坐以成长的净土,并以现代形态显现在 “坐之训练”之中。可以说儒道释静坐以及“坐之训练”是虚静审美意识在身体上与行动上的显现。

五、结语

总地来说,静坐被古人视为修身养性的一种方法,在儒道释三家之中都有涉及。但三家各自的审美理想与思想内涵对静坐有不同的运用与主张。“某一种传统之所以有别于其他传统,不仅在于各自对宇宙人生的理解不同,对于各自追求的理想人格理解相异,也在于对如何成就各自的理想人格,分别提供了不同的方法和途径。”[12]可以说儒家、道家、佛家以及中国古典舞,它们有着各自不同的理想追求,但在就如何达成这一理想的手段上,就“坐”这一方法上达成了一致性。而这种一致性的思想则是源自于老子对“虚静”的肯定。

同时,“坐之训练”虽有着自身的发展规律,但在虚实、调息、静意以及形神关系上与儒道释静坐具有相似性。这种相似性不仅体现在中国古典舞对于中国美学精神的显现上,也体现在对“坐”这一历史传统的继承与发展之中。“坐之训练”是当代文化的产物,虽在创建时因无法给每个学生配备一把椅子而将训练转移到地面,但由于坐这一形态的历史性,让身韵坐之训练从传承的角度符合了中国的传统审美,从而显现了与儒道释三家静坐在外部形态以及精神内蕴上的一致性。故可以说,在社会飞速发展的科技与人工智能时代,身韵坐之训练接续中华优秀传统文化“静坐”修身养性的身心观念,在浮躁快节奏的现代社会之中出淤泥而不染地为现代人提供了身心的抚慰,为定位与深刻身韵的文化价值增加了浓墨重彩的一笔、为培养中国古典舞人、身韵人提供了身体上、精神上、道德上的养分。身韵“坐之训练”为《大学》所云的“物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平”提供了重要的身心训练。

注释:

①段妃在她的著作《舞蹈表演研究》中将舞蹈表演的本质分为动作性、表情性、节奏性、审美性与创造性五大特性。其认为,“动作性”是舞蹈表演中最具直观性的,最直接的表达形式,通过舞蹈动作观众才能在更加直觀的感受到舞蹈的含义与张力。“表情性”则是指演员全身情感的表达,包括肢体和面部。它可以细致入微的将演员所要传递的情感最强烈、最充分地倾泻出来。“节奏性”是区别演员风格气质、个性内涵的主要显现,不同的节奏处理可以形成不同的动作质感与表现力。“审美性”需要演员进行自我艺术提升,以美学高度来审视自我。“创造性”则是演员的二度创作,这其中包括对于舞蹈动作、人物、情感的解读,是身体表现力的“再创造”。

②出自《太清神鉴》卷四

③出自《朱子语类》卷十二·学六

④出自《太平经》道部·卷十

⑤出自《太清神鉴》卷四

⑥出自朱熹《调息箴》

⑦出自《庄子·人世间》

⑧出自《庄子·天道》

⑨出自刘勰《文心雕龙》

⑩出自杨表正《弹琴杂说》

出自《大学》

参考文献:

[1]王伟.此之“坐”非彼之“坐”[J].舞蹈,2021(5):37-41.

[2]叶少剑.打坐健身机制新探[J].医学与哲学(B),2014(11):75-77.

[3]刘青弋.现代舞蹈的身体语言教程[M].北京:中国人民大学出版社,2011:116.

[4]杨明轩,叶波.传统审美下中国古典舞眼神运用的规律探究[J].艺道,2023(2):67-75.

[5]唐满城,金浩. 中国古典舞身韵教学法[M]. 上海:上海音乐出版社, 2011:30.

[6]姜生.青州马丹阳祖师打坐摩崖造像考[J].中国道教,2011(1):28-30.

[7]张继禹,蒋力生,王成亚.医道寿养精编[M].北京:华夏出版社,2009:31

[8]叶波,张荪.交叉学科视角下的中国古典舞“提沉”训练[J].北京舞蹈学院学报,2020(1):122-126.

[9]叶朗.美学原理[M]. 北京:北京大学出版社,2009.

[10]吴根友,黄燕强.《庄子》“坐忘”非“端坐而忘”[J].哲学研究,2017(6):38-45.

[11]杨儒宾,马渊昌也,艾皓德.东亚的静坐传统[M].台北:台大出版中心,2012:328

[12]彭国翔.儒家传统的静坐功夫论[J].学术月刊,2021(5):39-53.

作者简介:杨明轩,北京师范大学舞蹈专业研究生。研究方向:舞蹈表演与创作。