殷墟考古的意义与文化表征

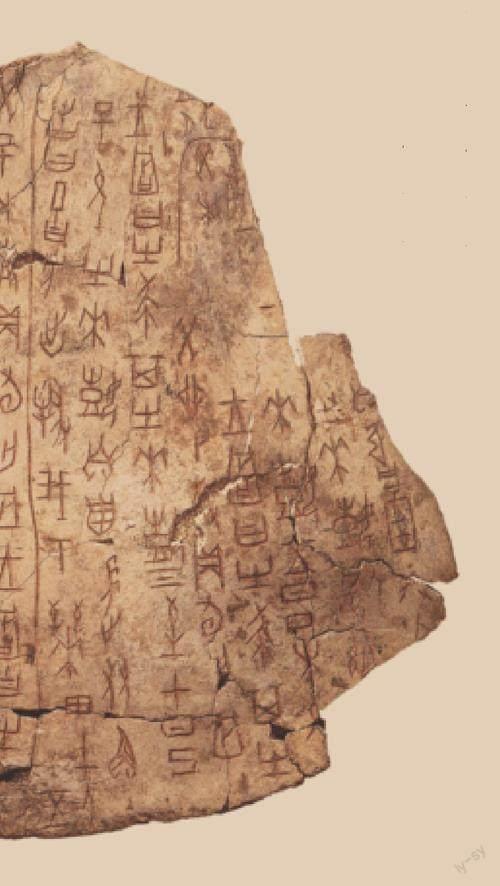

殷墟位于河南省安阳市西北部的安阳河(商代称洹河)两岸,是中国历史上最早的有文献可考,并为考古发掘所证实的商王朝后期都城“大邑商”遗址。殷墟因出土甲骨文而闻名于世,是中国最早开展考古工作的遗址之一,被誉为中国考古的圣地。殷墟考古90多年来,发现了丰富的晚商时期文化遗存,结合有关传世文献和以甲骨文为代表的出土文献,使学界对晚商文化有了清晰和全面的认识,构建起真实的商代史。

殷墟考古:为更好地建设新史学而来

《诗经·商颂·玄鸟》中记载的商人祖先契的诞生故事是口头传下来的,距离后代文字写定的时代较远。自汉到清两千年间的中国传统学术中,在“独尊儒家”的思想影响下,经学被神圣化,在此基础上确立起的整个传统学术的层次结构和主从关系中,史学等是经学的附庸。清儒认为经书上的文献知识,才是知识的根源,并从中寻找个人修身乃至治国理政的方法。1840年以来,因西方列强入侵,中国处于“三千年未有之大变局”。晚清以来,国人尤其是学术界对基于传世文献构建的传统史观开始反思,思考建设近代意义的中国学术,这也是中华民族跟上时代、走向现代的大问题。晚清尤其是五四新文化动运动以来,打破偶像、重估传统成为当时社会的一股风尚,以兴盛于20世纪上半期的“古史辨派”为代表,传统史观被推翻。新派学者认为,清代三百年的学术不过是文字的学术,“是纸上的功夫”(胡适,1928年)。

西方自文艺复兴以来,学科逐渐形成哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学十大体系,直到今天仍然通用。中国古代的学术分类体系粗放,直到晚清仍然分经义、治事两类,其中治事细分为兵、刑、天官、河渠、乐律等类。这种旧式的知识分类体系已经不能满足社会发展需要。为适应建设现代学术体系的新要求,以京师大学堂为代表的中国近代教育机构开始按西学的门类设置学科,直到今天,中国各大学的学科设置大多也是如此。

19世纪末以来,地下新的材料不断出土,殷墟甲骨文(1899年)、敦煌藏经洞(1900年5月26日)、明清大内档案(1918年被发现流散)三大史学发现极大地促进了学术研究的发展。新发现促成新学问,材料愈扩充,学问愈进步。因此,作为扩充新材料的重要手段,以田野调查和发掘为特点的考古学作为新的学科门类,自20世纪初进入中国以来迅速得到学界的重视和推广。

中国早期考古为什么选择殷墟呢?众所周知,殷墟是商朝晚期王都遗址,在传世文献和殷墟甲骨文中被称为“商邑”“大邑商”。周灭商后,殷都因分迁殷遗民而逐渐沦为废墟。此后,与殷墟相关联的事件是秦末项羽与章邯在殷墟的盟会,《史记·项羽本纪》云“项羽乃与期洹水南殷虚上”。其后,殷墟湮没无闻。1899年,甲骨文被发现。1908年,罗振玉确认甲骨文出于河南安阳小屯村一带。1917年,王国维考证甲骨卜辞中所见商先公先王的名称、世系與《史记·殷本纪》的记载大多相合,证实《殷本纪》所记为实。

19世纪末以来,私掘滥盗安阳殷墟成风。1928年,中央研究院历史语言研究所在广州成立,下设考古组专门从事考古工作,首选工作地点就在殷墟。殷墟考古以抢救保护殷商文物为始,后来逐渐扩展到厘清殷墟文化的年代、搞清“大邑商”的范围和功能区划,并以构建真实的商史为重要任务。

殷墟考古的成就

从广义史学角度看,殷墟考古创新了研究中国古代文化、人群与社会及其关系的模式,为历史研究提供了新的工具和手段。通过基于传世文献的狭义历史学与考古学等多学科的综合研究,从而获知商代晚期的都城“大邑商”、商朝历史和文化的丰富信息,这对研究商代国家性质和包括商代在内的上古史有着重要意义。

1931年“后冈三叠层”的发现,标志着考古地层学在中国完全成熟。这个发现也确立了仰韶、龙山、商文化三个阶段的先后时代关系,是廓清新石器至夏商周年代学上的重大突破。殷墟考古还搞清了殷墟商文化的具体年代和分期。1933年,董作宾先生的《甲骨文断代研究例》将殷墟甲骨卜辞划分为五个时期,后来考古学家将殷墟文化分为四期七段,可与殷墟甲骨分期大致对应。现在学术界普遍认为,古本《竹书纪年》所说的“自盘庚徙殷,至纣之灭,七(二)百七十三年,更不徙都”是准确的。

殷墟发现的大型宫殿建筑、商王陵、甲骨刻辞、青铜器和玉器等冠绝当时,见证了中国青铜时代鼎盛时期的国家政治形态、辉煌文化以及技术水平,彰显出中国古代礼制文明的独特风格。

考古学作为一门年轻的学科,以殷墟为战场,在1928—1937年的殷墟早期考古中取得了重大成果,是中国现代学术大获成功的案例,国际学界公认商代晚期为有系统文字可靠的信史时代,中国现代学术由此真正接近世界相关学术的中心。

殷墟商文化的基本特点

殷墟的建筑形式、功能多样,有房址、作坊、水井、窖穴、墓葬、陪葬坑和祭祀坑等。其中居住类建筑与墓葬类建筑,在形式和规模上表现出明显的等级差别。

居住类建筑有台基式、平地起建和半穴式,以前两种形式组合而成的四合院建筑群最为典型。最具代表性的是小屯北地商王的宫殿建筑群,早年发掘了甲、乙、丙三组共53座建筑基址。其中以乙二十为主殿的四合院为朝,复原面阔约90米,进深约53米。其北是乙七四合院,为商王的宗庙,复原东西45米,南北至少40米。以乙七为主殿的四合院内有大批成排分布的小葬坑,发掘者将这些小葬坑分为北、中、南三组,其中北、中两组是祭祀祖先留下的遗迹。墓葬有带四条墓道的大型、带两条墓道的中字形、单一条墓道的甲字形、无墓道的中小型及灰坑葬式。其中西北冈的商王陵规模最大,呈“十”字形,带四条墓道,墓室面积近400平方米,随葬器物精美,殉人众多。商王陵的发掘,为研究商文化和商王朝、商代社会结构和社会性质及发展水平提供了重要证据。

殷墟手工业门类众多,有铸铜,玉石器加工,骨器、陶器以及漆木器制作等,手工业技术先进,尤其是铸铜、制玉水平高超,产品具有独特的艺术风格。

殷墟出土文物种类丰富,有甲骨、青铜和铅器、陶质类器、玉石器、骨角牙蚌器以及人和动物骨骼等。各类材质的器物因出土场所不同而有明显差别,其中最普通材质的陶质类实用器物既出土于生活场所、手工业生产作坊,还出土于墓葬,贵重材质的器具如青铜类、玉器等大多出土于墓葬和祭祀遗存,部分出土于窖藏等遗迹。

最能彰显殷墟商文化基本形态及其特点的是陶质和青铜容器。实用的陶容器器类达27类之多,有鬲、甗、甑、斝、鼎、簋、豆、盘、觚、爵、罍、觯、尊、方口器、壶、瓿、缽、盂、盆、罐、瓮、勺、缸形器、筒形器、坩埚形器、器盖以及建筑用陶排水管。陶器种类远多于同时期其他聚落,这是殷墟作为晚商都城这种大型都邑遗址的特征之一,其中在生活场所、手工业生产作坊区出土陶器数量又以鬲、盆、罐、簋、甑、瓮最多,其他器类较少。青铜容器的种类、数量与陶器大致相近。其中高等级的贵族墓葬出土的青铜酒礼器最多,如殷墟妇好墓随葬青铜酒器占其出土青铜容器总数的76%;花园庄东地M54出土的青铜酒器占其出土青铜礼器总数的62.5%,另有陶酒器觚、爵、罍18件;郭家庄M160出土的青铜酒器占其出土青铜礼器总数的77%,另有陶酒器觚、爵、罍12件。殷墟低等级贵族墓葬随葬酒礼器较少,兹不备举。青铜器和陶器用于墓葬随葬时,不同规模的墓葬间组合、数量差别明显,一半的墓葬中随葬有觚和爵,晚期的陶觚、爵又几乎为非实用的明器。以青铜器为核心的礼器群向四面远方传播,在东亚地区辐射广泛,形成以都城“大邑商”为中心的礼器文化圈,这种独特的青铜文明在世界文明史上独树一帜。

从殷墟商文化看晚商文化与商王朝

从殷墟文化研究出发,可以对商文化的内涵类型有更深入的认识,比较全面地掌握商王朝的兴起、繁荣,以及商人与商王朝周边人群互动关系等。

商代晚期,以殷墟都城遗址为代表的殷墟类型是典型商文化,分布区以安阳为中心,北到邢台,南近郑州,西近太行山脉,东接古黄河。在其周边是晚商文化的其他类型,如南面有分布于郑州许昌地区的关帝庙类型、分布于淮河中游地区的天湖类型,东面有分布于山东泰沂山脉北部的苏埠屯类型、分布于泰沂山脉以南的前掌大类型、分布于豫东与鲁西南的安邱堌堆类型,西北面有分布于晋中地区的杏花村类型、分布于临汾—运城盆地的晚商诸侯国,西面有分布于渭河中游的老牛坡类型,北面有分布于河北中部有曹演庄类型。这些商文化类型的出现和演变,反映了其背后的商代人群及其迁徙互动状态。

商王朝的统辖区分内服、外服两部分,实行内外服制度。其中:内服为王畿区,治以百官;外服治以诸侯。此制度后为周王朝所继承。出土文献与传世文献均可证实商王朝统辖区以都城为中心,都城一家独大,是包括商王在内的统治者的活动中心。

关于商代晚期商朝的王畿范围,《战国策·魏策》记载:“殷纣之国,左孟门而右漳釜,前带河,后被山。”《史记·孙子吴起列传》也说:“殷纣之国,左孟门,右太行,常山在其北,大河经其南。”历代学者认为,此区域即是商王畿的范围。商王畿范围可达千里,《诗经·商颂·玄鸟》说:“古帝命武汤,正域彼四方……邦畿千里,维民所止,肇域彼四海。”《汉书·地理志》载:“河内本殷之旧都,周既灭殷,分其畿内为三国,《诗·风》邶、庸、卫国是也。”郑玄《诗·邶鄘卫谱》曰:“邶、鄘、卫者,商纣畿内方千里之地,其封域在《禹贡》冀州太行之东,北逾衡漳,东及兖州桑土之野。”上述文献所说的商王畿范围,北近石家庄,南近郑州,西接太行山,东到濮阳,大体包括河南中部偏北及河北南部地区。其中殷墟类型的分布区域与传世文献记载的商王畿范围契合,可证殷墟类型分布区为晚商王畿区。

在殷墟商文化类型外是晚商文化的其他类型分布区,在当时是商王朝王畿以外地带,为商王朝外服的诸侯统辖区。从考古学文化看,它们除了都有典型的殷墟文化因素外,本土文化特点浓厚。它们在地域上覆盖范围广,东到山东潍坊,北近北京,西到陕西西安,南抵汉水,东西、南北跨度达上千千米。

此外,在商考古学文化的外圍分布着其他考古学文化,有些与殷墟都城“大邑商”有紧密的联系,如有典型商式风格的陶器和青铜器等,还有青铜器铭文显示与商王朝联系密切,可证其也是商王朝分封的诸侯国,即所在地区也属于商王朝的统辖区。

总之,商文化分为以都城文化为代表的主流商文化和外围广大地区的非主流商文化两种形态,它们分别对应商王朝疆域的三层地理空间:中心区域,对应商考古学文化的典型殷墟类型分布区;次级区域,对应商考古学文化的其他非典型类型分布区;外围区域,对应商考古学文化外围其他一些考古学文化区。这也与从殷墟甲骨文字出发探讨商代地理,以及从商代族徽铭文角度探索商王朝疆域和管理机制的有关认识基本一致。

牛世山,中国社会科学院考古研究所研究员。