《道德经》法语翻译史

华东师范大学/沈阳师范大学 李 佳

一、 导论

以历时性的视角进行梳理,《道德经》在法国的翻译经历了三个发展阶段: 第一阶段主要指1823年雷慕沙长篇论文《论老子及其生平》(MémoiresurlavieetlesopinionsdeLao-tseu)发表前后的第一个百年,以1842年第一个《道德经》法语全译本的出版为标志性事件。这一阶段的《道德经》法语翻译以法国近代汉学学术体系的建立为基础,上承十六、十七世纪来华传教士的早期汉学传统,是《道德经》在法语世界翻译的开端。从翻译实践的角度来考察,我们还可以发现这一时期法语语境下的的翻译活动不仅仅涉及法语,更与拉丁语、古希腊语和梵语互动频繁。第二阶段主要指1900年前后开始的第二个百年。这一阶段以《道德经》的大规模复译为特点,超过40种新译本相继出版,译本呈现方式多种多样且出现了英语、德语及荷兰语译本的法语转译。第三阶段指的是2000年至今,是《道德经》法语翻译与接受的最新里程。从时间跨度上来看,这一阶段虽然只有短暂的二十余年,但出版的译本数量已经达到36种,同时呈现出译者身份多样、翻译形式多样、跨学科交叉衍生等新的时代特点,其中以《道德经》为蓝本的法语长篇小说、儿童哲学启蒙读物、系列漫画等跨文类衍生创作的大量涌现,为老子思想的跨文化阐释带来更多、更新的可能。

二、 《道德经》法语翻译史

法国是近代西方世界《道德经》翻译的起点,1842年法国皇家印刷所印制出版的儒莲(Stanislas Julien)译本是第一个法语全译本。英语(1859)、德语(1870)、芬兰语(1907)首译本均以其为母本。就翻译行为本身而言,第一个法语全译本并非横空出世。它的出现经历了从拉丁文选译,再到梵文、古希腊文和法文多语对照,到最终呈现为中法文对照的演进过程。在这一过程中,伴随着对中西文化关系的重新定位,以及对中国的重新认识。

1. 十九世纪及以前: 重识中国

十七至十八世纪西方世界的《道德经》翻译,以来华传教士为主体。因彼时的传教士们多采用索引派研究方法,寄希望于在中国先秦典籍之中发现天主教教义存续的证明,其翻译实践高度局限于《道德经》第四十二章及第十四章。译文阐释多为穿凿附会的比附。自十八世纪末开始,法语逐渐成为《道德经》向西方传译的主要语言,欧洲思想界也开始关注老子思想的哲学性、原发性。直至十九世纪四十年代,第一个法语全译本诞生,法语和法国汉学一直主导着《道德经》在欧洲大陆的翻译、阐释与传播。

作为第一代来华传教士的代表,利玛窦(Matteo Ricci)就已经在其著作中论及老子,将老子视作“中国第三种宗教”的创始人和领袖(利玛窦等,2017: 74)。然而由于宗教信仰的不同,更是出于传教的需要,此时的传教士更愿意将中国民间流行的道教信仰塑造为潜心炼丹、施行巫术、驱魔逐妖、追求俗世长生的异端,为天主教教义所贬斥,故而未对道家典籍给予更进一步的关注。

我国台湾学者潘凤娟提出,来华传教士译介《道德经》的转折点出现在1687年。这一年比利时来华传教士柏应理(Philippe Couplet)等人编纂的《中国哲学家孔子》(ConfuciusSinarumPhilosophus)在法国巴黎出版。由此开始,对老子思想的评论有所好转。书中专辟一章介绍老子及其追随者,指出老子对美德的追求、对荣誉和财富的蔑视,对获得幸福和灵魂喜悦方法的思考,启发了后世哲学家,是“有价值的观念”(柏应理等,2021: 29)。同时书中还肯定了老子思想的原发性,将“道生一、一生二、二生三,三生万物”视作老子哲学的“最高原理”(柏应理等,2021: 29),并首次使用拉丁文节译了《道德经》第四十二章中广为流传的段落。1692年意大利籍传教士卫匡国(Martino Martini, 1614-1661)撰写的拉丁文巨著《中国上古史》(Sinicaehistoriaedecasprima)法语版问世,书中将老子和古希腊哲学家伊壁鸠鲁进行对比,认为追求精神愉悦是两位古代哲学家的相似之处,并强调“老聃是远早于伊壁鸠鲁的、伊壁鸠鲁式的哲学家”(Martini, 1692: 222)。该书的出版,深化了法语语境下老子的哲学家形象。1696年由法国来华传教士李明(Louis le Comte, 1655-1728)撰写的《中国现势新志》(Nouveaumémoiresurl’étatprésentdelaChine)在巴黎出版,书中再次翻译了《道德经》第四十二章的著名段落,肯定了老子哲学家的身份并且强调“老聃先于孔子”(Louis le Comte, 1696: 148),以论证老子思想流传的时间更为久远。1701年意大利籍来华传教士龙华民(Niccolo Longobadi)的著作《论中国宗教的几个问题》(TraitésurquelquespointsdelareligiondesChinois)法译本(1)该书写作于1623—1625年间。在巴黎出版。书中同样引用了《道德经》第四十二章的内容,并进行了较为详细地阐发。“道”被音译为le Tao,同时还被阐释为“大混乱、混元”(premier chaos)。作者认为“道生一”的“一”是指“合而为一的整体、统一体”也就是“太一”(Tai kie),即物质的第二性,从而将老子思想和中国人的宇宙观联系在一起。由此可见,在前现代西方社会中,老子已经开始作为中国古代重要的哲学家、思想家,惊鸿一瞥地出现在传教士们记录关于中国社会历史、风土人情的巨著之中。与此同时,《道德经》文本也开始进入西方学者的研究视野。

关于《道德经》在西方世界的首译,目前学界存在两种观点。一种较为普遍的观点是将首译之功归于比利时传教士卫方济(François No⊇l, 1651-1729)名下。李约瑟、费赖之、魏若望等多位西方汉学家持此种观点。另一种观点则以存世译本为依据,指出早期耶稣会士聂若望(Jean-François No⊇las, 1669-1740)曾于1720年前后完成了《道德经》的拉丁文译本,现藏于大英图书馆,是目前可以查证的《道德经》最早的西文译本。持后一种观点的学者,如: 柯蓝霓(Collani)、哈拉尔·霍尔兹(Harald Holz)、康拉德·韦格曼(Konard Wegmann)以及潘凤娟,认为相较于聂若望译本,卫氏译本仅存在于史料记载之中。加之二人年龄、姓氏拼写都极为接近,极有可能存在误传。更可行的办法是将卫氏译本视作“失踪的译本” (潘凤娟、江日新,2017: 257),在未来的研中究进一步发掘。综上所述,可以达成共识的是,在大约五个世纪以前,西方世界业已完成了《道德经》首译,译者为来华传教士,译文采用拉丁语。但由于译本未得以大规模出版印刷,加之传教士逐渐淡出中西文化交流的历史舞台,以及拉丁语僵化为书面语等历史原因,该译本并未真正进入传播领域,影响力甚微。

《道德经》在西方的翻译史,从1720年代聂若望译本开始算起,相隔将近100年后,至十九世纪才出现了真正在欧洲学术界具有影响力的译本,形成了第一次翻译热潮。法国巴黎汉学界的三位师生雷慕沙、鲍狄埃和儒莲的法译本是其中的代表。雷慕沙作为法国首位职业汉学家,在担任汉语讲席教授初期就已经认识到中国典籍翻译之于中西文化交流的重要性。他将老子称作“中国的柏拉图”(Abel-Rémusat, 1823: 2),在1823年发表的长篇学术论文《论老子的生平与学说》中选译了《道德经》第一、十四、二十五、四十一和四十二章共计五个章节,对老子思想加以详细论述。由此开始,“哲学家老子不为人所重视”的局面(同上),在欧洲开始发生改变。需要指出的是,雷慕沙对《道德经》的翻译与研究仍承袭了传教士汉学的立场。例如: 雷慕沙将第十四章“夷希微”三字的发音重新排列组合,拼凑出“耶和华”之名。鲍狄埃继承了老师雷慕沙的研究思想,试图证明《道德经》与古印度的《吠陀经》同源。二人的研究,都更倾向于借助老子思想证明中西文明的同质性,或者退而求其次,找到东方文明源于古印度的证明。这种情况,被雷慕沙的另外一名学生儒莲所打破。

1842年《道德经》首个法语全译本的出版,真正影响了当今西方世界对老子思想的阐释与接受。该译本由法国汉学家斯特尼斯拉斯·儒莲完成。在译本序言中,儒莲写到:“解释老子之‘道’最令人信服的办法就是向老子本人求解,或者问道于道家学派中与老子时代最接近的、生活于公元前的哲学家们,比如: 庄子、鹖冠子、河上公等。”(儒莲,2021: 348)。儒莲反对将“道”翻译成“至高理念”(la raison primordiale)、“至高范式”(le Principe suprême)的传教士汉学传统,明确提出还老子之“道”于老子本人的翻译标准。他同时采取“厚译”的翻译策略,在参阅河上公本、葛长庚本、王一清本、王弼本、薛蕙本、纯阳真人本、焦竑本共计8种中文注本的基础上增添了大量译注,译本体量超过300页。此外,得益于儒莲在欧洲汉学界的影响力,以及彼时弥漫欧洲的“中国热”,该译本由法国皇家印刷所印制,在法国巴黎、英国伦敦、德国的莱比锡、柏林和曼海姆,以及意大利的佛罗伦萨、荷兰的莱顿等欧洲7大主要城市同时发售。儒莲译本也成为英语、德语、芬兰语等多个《道德经》西文译本参照的母本。由儒莲法译本开始,《道德经》正式开启其学术翻译历程,影响力遍及欧洲,形成了西方世界第一次《道德经》翻译热潮。十九世纪中叶《道德经》学术翻译的开启,同时也标志着以法国学院派汉学家为代表的西方思想界,开始重新解读老子、重新认识中国、重新认识东方文明。

2. 二十世纪: 复译热潮

进入二十世纪,《道德经》法译迎来了繁花似锦的复译潮。这股复译热潮中既有新译本的涌现,也有既有译本的修订再版,庞大的译本数量是其最直接的表现。根据《〈老子〉译本总目》一文的统计,在1900—2000年间出版的《道德经》法语译本共有47种(邰谧侠,2019: 60-62)。这期间再版次数最多的五个版本,按首版时间排序分别为: 戴遂良译本(1913)(2)戴遂良译《道家的先师》(Les Pères du système taoïste)分别于1913、1950、1975、1983、1990年再版5次,2007年法国Le Grand livre du Mois将其更名为《道德经: 道家思想之精华》(Les Fleurs du taoïsme, les Fleurs de la pensée chinoise)再版。、马克·阿文与达尼埃尔·纳兹尔合译本(1951)(3)该版本于1951、1958、1969、1973、1978、1980、1983、1986、1988、1991、1994、1996、2000、2001、2012年分别由三家出版社再版15次。、戴闻达译本(1953)(4)戴闻达译《道德经: 道与德之书》(Tao Tö King: Le livre de la Voie et de la Vertu)于1953、1975、1987、2006年再版4次。、刘家槐译本(1967、1980)(5)刘家槐署名的《道德经》(Tao-Tö-King)共有两版。一版是单行本,于1967、1969、1990、1992、1995、2002、2003、2010、2015、2022再版10次;另一版是七星文库系列的“道家思想家”合辑本(Philosophes taoïstes),于1980、1985、1989、1996、2003、2006、2022年再版7次。,以及顾从义译本(1977)(6)顾从义(Claude Larre)译《道德经: 道与德之书》(Tao Te King: Le livre de la Voie et de la Vertu)于1977、1984、1994、2002、2010、2015、2019再版7次。。

从十九世纪至今,“道”的法语翻译主要有la raison, le Tao, la voie, le principe, la doctrine, le sens, le Dao, le dire, la voix等9种方式,通过单词的大小写区分、斜体等特殊形式,以及名词与形容词éternel, immuable, véritable, suprême,及介词引导的补语de toujours等的搭配组合,生成了近二十种不同的翻译,用以表示“道”之名、“道”之体、“道”之用、“道”之反、“道”之动等概念。根据笔者对1823年至2022年多个代表性译本的统计(7)详见文末附录:“道”的翻译及演变(1823—2022).,我们可以看出,虽然迄今为止“道”的历时性翻译仍然纷繁复杂,难以达成共识,但进入二十世纪之后,尤其是二十世纪五十年代之后,单独译本的内部阐释系统趋于稳定。《道德经》核心概念的“一词一译”逐渐取代“一词多译”并且形成了两种主流翻译模式: 一种是音译为le Tao;另一种是承袭儒莲译本的翻译策略,译作la voie。这从一个侧面印证了,经历百余年翻译与传播之后,《道德经》在法语语境下生成了相对独立、稳定的翻译与接受系统。

不断的复译,让传统的翻译行为自发地与先进的翻译技术相结合,开启了前所未有的新翻译模式。以人工神经网络和深度学习为模型的新一代机器翻译,最近两年直接参与到《道德经》翻译中来。2021年4月首个借助DeepL翻译器完成的《道德经》法译本出版。该译本由莫斯科国立林业大学的安纳托利·萨夫鲁金(Anatoly Savrukhin)博士完成。萨夫鲁金博士还借助该款人工智能翻译器完成了英语、德语、西班牙语、意大利语、荷兰语、葡萄牙语、波兰语共8个译本的翻译,在亚马逊网站面向全球读者公开发售。

空前的复译热情势也催生了新世纪译者对《道德经》学术翻译传统的质疑与革新。1900年前后《道德经》法语翻译出现了“轻量化”转向。轻量化首先体现在中文源文本的消失,其次是译注比例的显著下降,甚至完全取消注释。这一趋势的代表译者是法裔德国历史学家亚历山大·乌拉(Alxandre Ular)、华裔译者刘家槐(Liou Kia-hway)和汉学家顾从义。三人的译本都放弃了十九世纪流行的中法双语对照的形式,少用或者不用译注,同时有意隐去十九世纪汉学家最为关注的中文底本信息,强调译文文本的独立性。以乌拉译本为例,乌拉拒绝承认前人评注《道德经》的权威性,“他认为这些评注要么是出自一家之言,要么是出自反对者之言,不具有参考价值”(赵琳,2020: 73),译者的主体性得以凸显。由此开始,中文源文本经历了消失、复现、再消失、再重新出现的循环往复。进入二十一世纪之后,去中文化译本已成为主流,然而带拼音注音的版本则成为新卖点,更有中文篆书与法文对照版本出现新卖点。值得注意的是,汉语拼音Dao正逐渐取代Tao,进入《道德经》法语翻译与接受体系。这一翻译策略已在2008年前后的多个译本标题中显现,如: 2008年雷米·马修的译本、2009年让·富尼埃(Jean Fournier)和安妮·加拉(Annie Jalat)合译本、以及2016年马无名和亚瑟的合译本中。后又为华裔青年译者陈陶然(Laure Chen)所采用,见于2014年版新译本中。简言之,新一代的华裔译者和法国专业汉学家开始有意识地使用汉语拼音“方案”,并初见成效。

在中文源文本消失与复现的循环中,出发语与目的语的关系不断地被重构,原作的权威被消解。中文理解能力的高低不再是评价译本质量、影响译本接受的决定性因素。非中文转译本不断出现,并且得到读者的高度认可。1988年美国诗人斯特凡·米歇尔译本的横空出世和大量转译,成为《道德经》翻译与接受史上的特例。不懂中文的美国诗人米歇尔,凭借高超的语言功底,以语内翻译的形式完成了二十世纪最受欢迎的《道德经》译本之一。该英语译本由Synchronique出版社引入法国,由贝努瓦·拉拜尔(Benot Labayle)转译为法语,分别于2008、2012、2015、2018、2020、2022年再版5次。除米歇尔译本外,自二十世纪60、70年代开始,德国汉学家卫礼贤的德译本、普拉格(Henri van Praag)的荷兰语译本等,先后被转译成法语。《道德经》的多语种相互转译,为全球化背景下,国际新老学的建立奠定了基础。

除借助第三方语种转译为法语之外,由同一位译者完成多语种译本,也是二十世纪《道德经》翻译的鲜明特点之一。译者们开始尝试突破语际间的壁垒,期待经由老子之“道”接近传说中的巴别塔。亚历山大·乌拉完成了法、德两版译文。法语版成为1916年艾蒙多·蒙特雷(Edmundo Montagne)西班牙文版译本的母本。德语版被萨姆纳·克罗斯比(Sumner Crosby)转译成英语译本(1903),被迪耶克(C. van Dijk)转译成荷兰语译本(1933),被海德格尔(Martin Heidegger)转译成德语译本(1943)(邰谧侠,2022: 146)。乌拉的翻译影响了西班牙语、英语、荷兰语和德语等超过8个版本的《道德经》翻译。与乌拉类似,戴闻达也完成了荷兰语(1941)、法语(1953)和英语(1954)三个语种的《道德经》翻译,其中以法译本最为著名,还影响了意大利语和西班牙语译本的翻译。由同一位译者完成《道德经》的多语种翻译,这一倾向自十九世纪《道德经》首译阶段即已显现,彼时表现为拉丁语、法语和梵语的互译,但多为节译和选译。自二十世纪初开始,欧洲大陆不同语种间的频繁互动,催生了更加多样化的译本形式,例如: 在同一章节提供多版本译文。贝尔纳·鲍突奇(Bernard Botturi)提供了第一章、第四十章的两版翻译,阿加莎·米勒(Agatha Miller)则提供了第二章、第四章的三版译文。(8)此外,阿加莎·米勒版《道德经》法语译本还在第六、十一、十二、二十三、二十九章提供了两版译文,译者分别为Ma Kou和Olivier Nyssen。译者将翻译选择权让渡给读者的行为,发人深思。

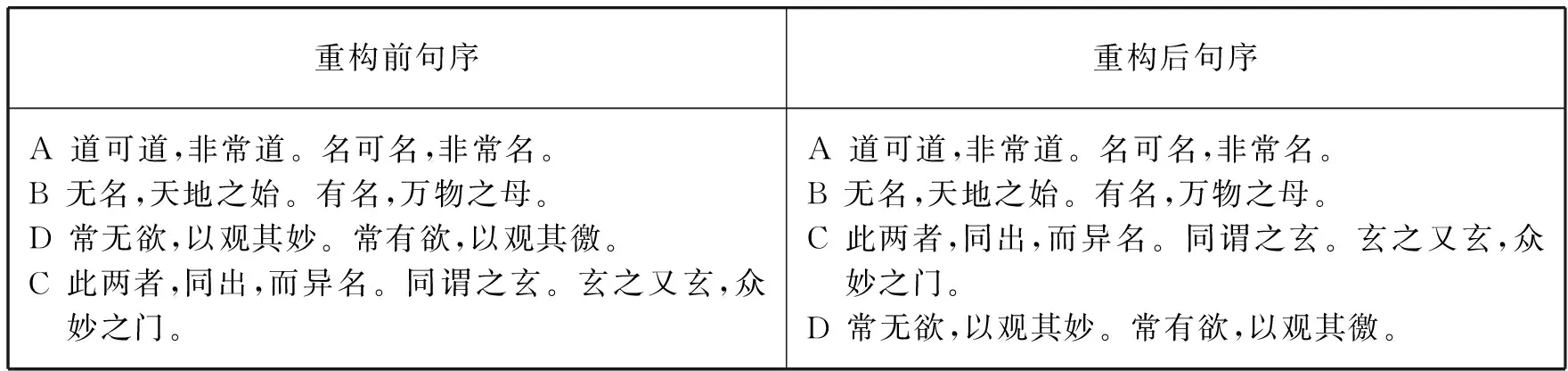

与译本多样性并存的另一特征是,对源文本的批判性重构。戴遂良译本、戴闻达译本是其典型代表。戴遂良译本以章节为单位,为每句添加字母标识,以字母排序重构《道德经》文本阅读顺序。以第一章为例,通过表格对比,可以直观地看出译者对原文本的大胆重构:

重构前句序重构后句序A道可道,非常道。名可名,非常名。B无名,天地之始。有名,万物之母。D常无欲,以观其妙。常有欲,以观其徼。C此两者,同出,而异名。同谓之玄。玄之又玄,众妙之门。A道可道,非常道。名可名,非常名。B无名,天地之始。有名,万物之母。C此两者,同出,而异名。同谓之玄。玄之又玄,众妙之门。D常无欲,以观其妙。常有欲,以观其徼。

戴遂良大量重构《道德经》中文文本句序的方式,模糊了原作者与译者之间的界限。其主观性的阐释行为对翻译伦理产生了强烈冲击,为当时和后来的法国汉学家、翻译家所诟病。艾田蒲在梳理和论述二十世纪及以前的《道德经》法译本特点时,就曾明确表示,戴遂良的翻译行为超出了“《道德经》翻译本身”,并且以一种“备受指责的、篡改式的方式对作品进行了解释,不免令人起疑”(Étiemble, 1980: 41)。戴遂良对中文文本的大幅调整,究其原因,在于没有认识到《道德经》思想的原发性,同时否认《道德经》传世文本的真实性、权威性。首先,戴遂良承袭了西方早期汉学家认为东方文化、东方思想皆源于古印度的思想。他认为老子、庄子、列子对万物之源的思考带有泛神论特征的自然主义倾向,“显然是受到了同时期印度思想的影响”(Wieger, 1913: 9)。其次,戴遂良作为长期旅居中国,从事《道藏》搜集整理和翻译工作的专家,接触到更丰富、更多元的道家文献资料,受到中国学界“伪经说”的影响,认为自汉朝以后“道家者流盖出于史官”(同上),而非如法国本土学者一样,将原作者和源文本置于绝对权威的地位。

相较于戴遂良,戴闻达对源文本的重构更加大胆而直接。一方面,戴闻达打破常规,在译作中提供了中文文本的手写版和印刷版两个版本。印刷版为《道德经》传世本,手写版为译者对中文文本的重构。另一方面,戴闻达译本以译文的晓畅通达、避免无意义的重复为主旨,大胆地删除、挪移句子。例如: 对第四十二章译文的处理。戴闻达译本直接跳过篇首“道生一”一句,从第二句开始翻译。戴闻达认为该章节中文古本并没有定式,而且在他看来“道不是存在于一切存在之上的抽象概念。道的概念更强调整体的统一性。关于这种统一性的表述,老子已经在第三十九章进行了表述”(Duyvendak, 1953: 103)。这是自十七世纪拉丁文译本出现至今,对该章节最大胆地处理方式之一。

除此之外,打乱章节次序进行超越性重构,也是二十世纪《道德经》翻译的新趋势之一,尤其常见于节译本、名言选译本中。此类重构,通常还会伴有添加小标题、添加配图等对副文本要素的操控。例如: 华裔旅法画家冯骁明译本(2000),以画作和书法配图为中心搭配译文,重构了五十一个章节的译文顺序。为方便读者阅读和理解,冯骁明还为每一章译文添加了一个概括性的小标题并且明言“这些小标题是原文没有的”(Feng Xiaoming, 2000: 11)。虽然冯骁明译本重构力度如此之大,但该译本仍然广受读者好评,不但多次重印,还受到法国前总统希拉克的赞誉。综上所述,译者重构源文本的理由与动机多种多样。就《道德经》法译而言,译本的重构未损害其意义系统,反而释放出更自由的阐释空间。《道德经》跨文类衍生创作在二十一世纪的兴起,也正是受此影响。

3. 二十一世纪: 跨文类衍生

进入二十一世纪,《道德经》法语翻译越来越多地呈现出跨学科倾向,跨文类衍生作品也随之涌现,自发地回应了我国学者对典籍外译生成性接受的思考。西方现代心理学、精神分析学理论首先回应了这一趋势。2015年5月法国安佛尔达斯(Anfortas)出版社出版了精神分析师马无名和青年译者亚瑟·里瓦斯合译的《道德经》法译本。该译本将老子学说和拉康的精神分析理论相结合,旨在以语言的力量解答现代读者的心灵困惑。受拉康“道即言说”(la Voie, c’est la Voix)的启发(Lao Tseu, 2015: 17),用le dire来阐释老子之“道”。名词化的动词le dire兼有了言说与言说之物的双重含义,语言及语言行为的生成性作用得以凸显并具像化。隔年,译本迅速再版,“道”在新版译文中被改译为表意更加具体的“人之言”(la voix),以强调人类语言之于精神世界的治愈力,疏解当代人的精神焦虑。

实际上,以老子、庄子为代表的道家思想与法国文学的结合更早。可见于伏尔泰、保罗·克洛岱尔、圣琼佩斯、帕斯卡尔·基尼亚尔等众多法国文学家的笔下,其中最著名的作品为雷蒙·格诺的长篇小说《蓝花》(Lesfleursbleues, 1965)。2000年首版的丽莎·布雷斯内的小说《老子》(LaoTseu, 2000),则是第一本以中国哲学家老子为主人公的虚构类法语文学作品。在布雷斯内笔下,《道德经》是老子因与爱人离散,写下的人生思考。2010年法国天体物理学家戴维·埃尔巴兹(David Elbaz)创作的科幻小说《爱丽丝·陶的未来回忆》(...etAliceTaosesouvintdufutur, 2010)出版,则将《道德经》带入通俗小说创作领域。小说中的主人公是年轻的华裔物理学家爱丽丝·陶(Alice Tao),中文名字叫陶小月。“道”在法语中的传统拼写Tao正与女主人公的姓氏“陶”的汉语拼音一致。此外,“陶小月”这个名字在小说中具有双重含义,与老子之“道”以及代表女性的“月亮”相关。除埃尔巴兹的作品之外,在科幻小说《我们祖先的祖先》(Lepèredenospères, 1998)《水源危机》(AquaTM, 2006)《天使帝国》(L’Empiredesanges, 2020)等作品中,均可见对《道德经》著名段落的互文性引用。值得注意的是,法语通俗文学作品中的《道德经》引述,时常出现明显的来源性错误,一些出自古印度谚语的内容也被归于老子名下。

法语语境下《道德经》的持续译介,带动了《道德经》的法语读者群体从汉学家、哲学家、文学家开始转向儿童和青少年读者,出现了专门为孩子们创作的启蒙读物和漫画作品。这一转变以《道德经》儿童启蒙哲学读本的出现为标志,其中《老子: 龙之道》(Lao-Tseu,oulavoiedudragon, 2013)一书的出版是《道德经》经由少儿读者实现“本土化”解读的成功案例。2013年 “小小柏拉图”出版社创立了同名丛书。丛书的第一辑选择了中西历史上五位著名的哲学家,以文字加插画的形式向小朋友们讲述哲学家的生平和主要思想。这五位哲学家分别是: 老子、圣奥古斯丁、苏格拉底、笛卡尔和康德。这是老子第一次作为东方先哲的代表与西方哲学家一同走入法国儿童读者的视野。作为儿童哲学启蒙读物,故事从老子充满神秘色彩的出生传说开始,穿插了诸多取材自《西游记》的故事情节,例如: 老子在石洞发现“金猴”、金猴陪伴老子寻觅“道”之真谛等。可以说,这本小书不仅是老子传说、老子思想的重新演绎,也是中国传统文化的集合。

除哲学启蒙读物之外,《道德经》大众化普及还呈现为法语漫画创作的兴起。在2000年前后,比利时的老牌漫画公司卡斯特曼(Castermen)推出了由弗朗索瓦·布克(François Boucq)创作的“死神与老子的冒险”系列漫画。在漫画中,作者布克将老子的形象设计为一头身披八卦图的猪,死神则是衣衫褴褛、手执镰刀骷髅形象。布克认为“猪的形象充满了生命力,可以接纳很多东西。它象征了生命中非常世俗的那一部分,是对生命的享受。它是死亡最理想的参照物。死亡,或者说死神的形象是嶙峋的、是一架骷髅,而猪的形象原本就是肉感的,会在泥浆中打滚,代表了生命的欲望”(Boucq, 2002)。该系列漫画作为《道德经》翻译变异的典型代表,在丰盈与嶙峋、智慧与滑稽的对比转换中,“融入易于沟通中西文化、拉近审美距离的时代元素,赋予文本在新的历史时空以‘新生’的无限可能”(刘云虹、胡陈尧,2019: 4),成为老子哲学他国化、大众化诠释最成功的案例之一。

在《道德经》法语接受的大众化进程中,另一个显著的时代特点是心灵辅导类衍生读物的大量涌现。较有代表性的作品有菲利普·贡斯丹(Philippe Constant)的《亲爱的老子先生》(CherLao-Tseu, 2017),以及阿兰·卡斯岱斯(Alain Castets)的《“道”与爱的力量》(LeTAOetsonpouvoird’Amour, 2012)。《亲爱的老子先生》一书模仿《道德经》的结构分为上下两部分,以书信的形式,呈现作者关于“自我”、“沉默”、“宇宙”、“生命”、“无为”、“真实”等主题的哲学思考。《“道”与爱的力量》则是在阐释作者关于“道”的力量的理解之后,依照《道德经》的成书结构分为81章,重译了原文。在每章译文的注释中连续阐发了作者关于“道”、自我与“爱”的理解,因此,也有学者将其视作《道德经》的法语译本之一。

在此基础之上,《道德经》思想与法语文化中的流行元素结合,逐渐生成了出发语中未曾出现的文化现象。法国中学哲学教师、音乐家蒂耶里·艾麦思(Thierry Aymès)是这条接受生成路径上的先行者。他撰写了《哲学家与流行歌曲》(Desphilosophesetdestubes, 2020)一书,讨论了流行歌曲创作与哲学思考的结合,并在书中特别关注了老子的哲学思想。在《老子与扎齐》(Lao-TseuetZazie)一章中,蒂耶里认为法国女歌手扎齐(Zazie)在1955年发行的成名曲《禅》(Zen)与老子哲学之间存在千丝万缕的联系。蒂耶里·艾麦思指出老子在《道德经》中讲到了宇宙万物的起源、道德、“空”的作用、无为与消极的作用、对立转换以及返璞归真等主题。扎齐歌曲中表达的“人类都会犯错”、“冷静”以及“无爱也无恨”等意象与老子所说的“空和消极的概念相关联”(Aymès, 2020: 179)。在法语语境下,流行歌曲、青少年教育与《道德经》相互融合的首次尝试,让我们看到了在全世界范围内中华典籍与大众文化、青少年成长之间互相促进的新可能。

除音乐创作之外,《道德经》思想还与深受法国民众喜欢的小丑表演结合,开启了中华典籍与西方大众表演艺术相融合的接受与传播路径。莉迪·塔耶波(Lydie Taïeb)在2006年创办了“小丑学院”,进行小丑表演和培训,并尝试将老子的“无为”等思想与旨在带给观众欢乐体验的小丑表演相结合,让学员在自由放松的状态下单纯地享受表演带来的乐趣。她在《小丑之“道”: 看不见的小丑》(TaoT’esClown:l’ÉcoleduClownInvisible, 2011)一书中她直言是受老子《道德经》中“无为”的启发,认识到每位小丑表演者、每个人心里都住着一个看不见的小丑,因而创立了“不可见小丑学院”并且赋予了小丑表演一个新定义——“彩虹小丑”表演。莉迪·塔耶将老子思想运用于艺术表演、拓展训练和心理疗愈之中,为《道德经》异语文化接受与阐释提供了全新的、充满生命力的样本。

综上所述,《道德经》翻译研究与心理学和精神分析理论的跨学科交叉,带动了法语语境下老子思想传播的实用化、大众化趋势。《道德经》思想开始越来越多地与法国大众文化,与法国民众的日常生活相结合,呈现出更自由、更丰富的译本形态。以心灵辅导读物、系列漫画、科幻小说、儿童哲学读本为表征的跨文类衍生创作,成为新千年里《道德经》在法语语境下翻译与接受的新特点。

三、 结论

在两千多年的文化传承中,老子《道德经》作为先秦典籍产生了丰富的文本形态与历史解读,陶铸了中华文明。随着明清传教士的脚步,《道德经》流传至西方世界,与异语文明碰撞出思想的火花,成为国际化传播的典范。法国作为首个回应《道德经》文本召唤的西方国家,在迄今为止近三个世纪的翻译与接受历程中显示出无法替代的历史性、连续性和多样性,成为异语接受研究的理想范本。《道德经》在法国的翻译与接受,发端早、持续久、译本多、视角繁,积累了数量庞大的研究资料,形成了翻译与接受互为基础的阐释循环。正如法语翻译理论家安托万·贝尔曼所说:“今天数学家对数学的历史进行反思,物理学家对物理学的历史进行反思,历史学家也是如此。翻译同样应该对翻译的历史进行反思,但反思翻译的历史不应仅仅止于回顾过去,而是要赋予其新的使命、铸就新的品格。”(Berman, 2010: 13)。本文对于《道德经》法语翻译史进行梳理的目的也不仅仅止于对历史的回顾,更重要的是思考翻译行为如何推动文明文化不断迸发出新的活力、锻造出新的品格,而不被时间所淹没。