高质量视域下长三角城市韧性特征及影响机制

包广宇,孙云堂,李俊峰

(安徽师范大学 地理与旅游学院,安徽 芜湖 241002)

0 引言

城市是一个巨大的自然—社会—经济复合系统,在其快速发展进程中形成了复杂和开放的人地关系[1]。近年来,随着城镇化和工业化的发展为人类带来福祉的同时,也衍生出各种问题,如随之而来的交通拥挤、环境变化、资源短缺等“城市病”问题,制约了社会、经济和环境的持续发展,进而阻碍了城市高质量发展发展[2,3]。在应对“城市病”问题的同时,国内外学术界许多学者相继提出了“绿色生态城市”“海绵城市”“可持续发展”等一系列理论概念[4]。在面对外部环境更趋复杂严峻和重大不确定性公共事件因素的同时,传统的安全理念已无法满足当前及未来城市的发展需求,提升城市韧性作为一种新的城市治理理念,为新时代城市发展提供了新的思路[5]。《国家中长期经济社会发展战略若干重大问题》中强调要打造韧性城市、建立高质量的城市安全系统[6]。在此背景下,提升城市自身韧性是实现城市抵御重大风险以及推动城市高质量可持续发展的重要途径。

“韧性”最早由生态学家Holling 于1973 年提出,并将其应用于生态学中研究系统恢复力与吸收状态变量以维持系统稳定的能力,其含义更多地是反映在风险影响下反弹的能力,尤其是当外部力量作用于城市当前系统所承受的能力,以及对极端灾害的预防、响应与恢复的能力[7,8]。后继,国内外学者对城市韧性从不同视角展开了研究,且获取了不同的进展。Holling、Rose 等又分别将韧性概念引入到人类社区、经济与之相结合进行实证研究[9,10]。之后也有学者从经济、社会、社区管理3 个角度构建城市韧性指标体系进行分析斯洛伐克应对外部金融危机[11]。结合国内相关研究来看,在方法上,一些学者从层次分析法、TOPSIS评估模型以及定量评估方法对城市韧性进行研究[12-14]。也有一些学者从城市面临的单一问题进行对城市韧性分析,如城市雾霾、城市网络、暴雨天气等[15-17]。另外,在研究尺度上,部分学者从多视域对全国、城市群、经济区等不同尺度对城市经济韧性、生态韧性、基础设施韧性方面做了研究[18-21]。

已有国内外相关研究主要从经济、社会、生态等单一或多视角进行研究,而高质量视域下更加强调创新发展对于城市韧性的推动作用。如何在高质量发展背景下构建城市韧性指标体系及探究影响机制是建设韧性城市亟待解决的问题。基于此,本研究在前人研究成果基础上,以长三角为例,以韧性理论为基础,以实现韧性城市可持续发展为理念,基于高质量协同发展为出发点,基于“城市创新指数—城市发展指数”两个维度进行构建城市韧性指标体系。借助于韧性城市综合指数—熵值法、泰尔指数、随机森林等多方法对长三角地区城市韧性进行研究分析,为提高该区域城市韧性、推动该地区高质量协同发展提供参考。

1 理论框架与指标体系

1.1 理论框架

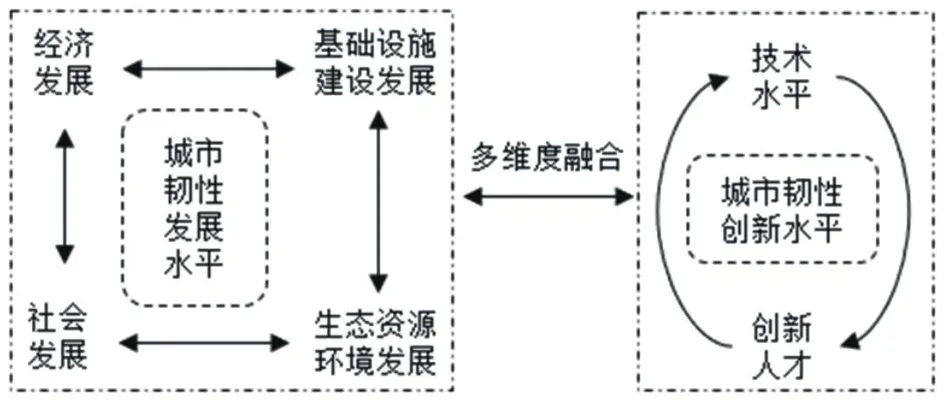

根据以往研究,城市韧性被视为复合概念,主要体现在城市的多能力转变、城市环境的多要素融合[1]。而现有研究主要从城市经济、生态、社会和基础设施等某一维度或多维度研究城市韧性发展水平[13,19,20],进而忽视了高质量阶段下对城市韧性转变发展方式的研究。鉴于此,本研究认为高质量视域下城市韧性是城市韧性发展水平(主要包括经济发展、生态资源环境发展、基础设施建设发展和社会发展)与城市韧性创新水平(主要包括技术水平和创新人才)多维度融合的过程(图1)。由于城市在发展过程中会遇到内外部多重不确定因素干扰,使得城市韧性在扰动与适应关系中驱动并体现[22]。因此,通过高质量城市韧性指标体系对城市韧性进行诊断,并畅通城市韧性与指标体系之间的反馈治理能力进行调节,从而达到高质量韧性区域可持续协调发展。

图1 高质量城市韧性理论框架Figure 1 Framework of high-quality urban resilience theory

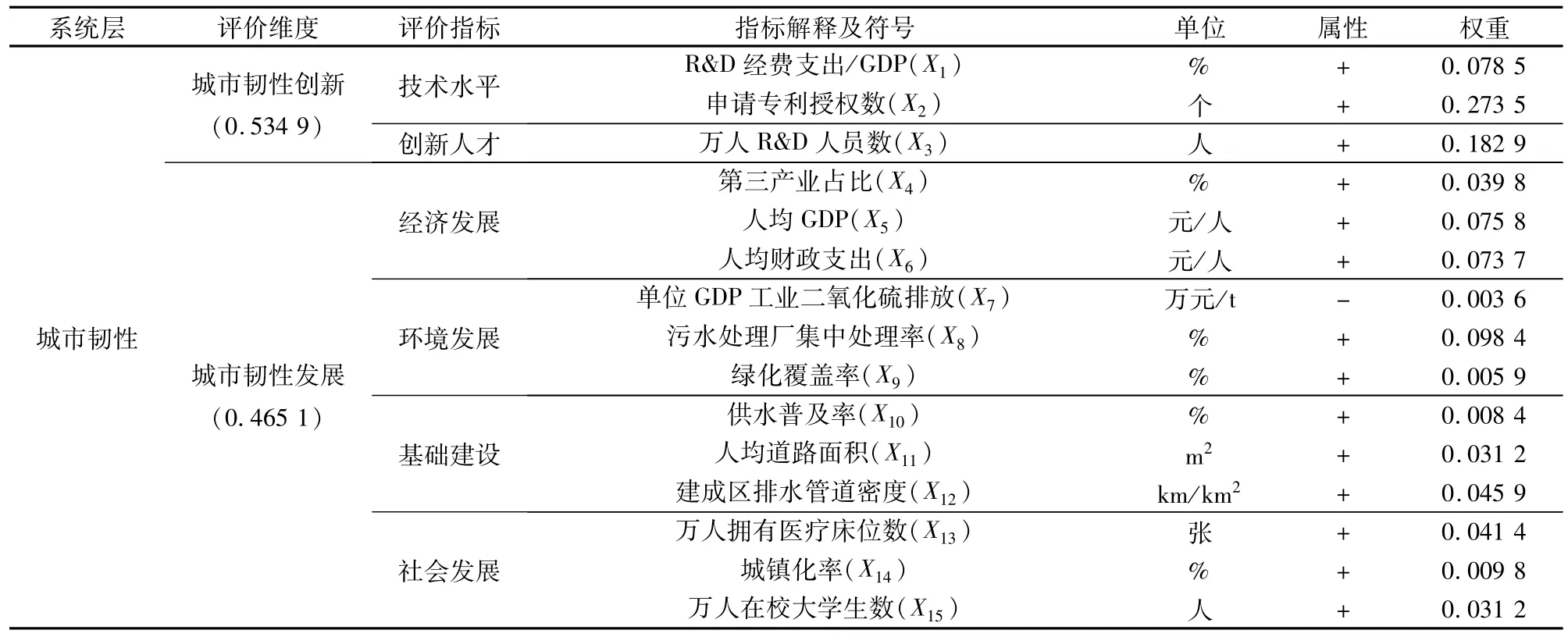

1.2 城市韧性评价指标体系

基于上述高质量城市韧性理论框架的指引,并在前人研究的支撑下[23]。本研究紧扣“高质量”与“韧性”两大关键特征构建高质量城市韧性指标体系(表1)。其中高质量城市韧性主要体现在城市韧性创新的转变,即依托人才、技术等创新要素对于城市韧性提高转变过程,如经济的创新型绿色转变,以创新为核心动力推动经济绿色增长,实现高质量发展以及协调人与城市环境可持续发展,对提高经济波动等外界冲击的影响以及调控和保障城市经济系统平稳运行的能力[24]。因此,本研究拟从城市韧性创新和城市韧性发展两大维度对高质量视域下长三角地区城市韧性进行衡量,其中城市韧性创新从技术水平和创新人才进行评价,主要选取R&D经费支出/GDP、申请专利授权数等指标[20];城市韧性发展从经济、环境、基础建设、社会4 个方面选取第三产业占比、人均GDP、单位GDP 工业二氧化硫排放量等指标[19,21]。

表1 长三角地区高质量城市韧性综合评价指标体系Table 1 Comprehensive evaluation index system of high-quality urban resilience in the Yangtze River Delta region

2 研究区概况、数据来源与研究方法

2.1 研究区概况及数据来源

2019 年颁布的《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》明确了长三角的战略定位,长三角地区涵盖上海市、江苏省、浙江省、安徽省区域内共计41 个城市(图2)。本研究将长江三角洲41 个地级以上城市划分为中心区(上海、南京、苏州、杭州、宁波、合肥、宣城等27 个城市)和非中心区(其余14 个城市)。长三角地区总面积约35.8 万km2,2020 年区域GDP约占全国的24.8%,2020 年末常驻人口达2.35亿人,是中国经济实力雄厚、创新驱动发展的重要核心区之一。

研究区数据主要来源于2011—2021 年《中国城市建设统计年鉴》《中国城市统计年鉴》以及各省市统计年鉴、统计公报等。

2.2 研究方法

城市韧性综合指数—熵值法。在城市韧性综合指数测度中,由于不同指标在度量单位、性质等具有差异性,需要对其进行数据标准化处理并赋以相应权重系数[25]。在计算过程中,也将时间纳入为变量,从而在城市韧性综合指数评价中,能够更全面、综合反映出城市韧性变化水平。因此,本研究选取城市韧性综合指数来对城市韧性进行评价,具体计算公式步骤参见有关文献[25]。

泰尔(Theil)指数。通过该方法将长三角分为不同的空间层次进行分析该区域韧性差异,利用该法优势可以衡量一个地区的区域内部差异和区域间差异[26]。具体公式详见有关文献[26]。

随机森林模型(Random Forest)是一种基于决策树的集成式机器学习算法,该法可用于聚类与回归,也可用于影响因素分析[27]。根据影响因素分析各个自变量对因变量的影响程度。本研究以“城市创新指数和城市发展指数”中的15 个指标为自变量,以长三角城市韧性综合指数值为因变量进行构建随机森林回归模型,测度不同指标对于长三角城市韧性的影响度。

3 结果及分析

3.1 长三角城市韧性整体特征

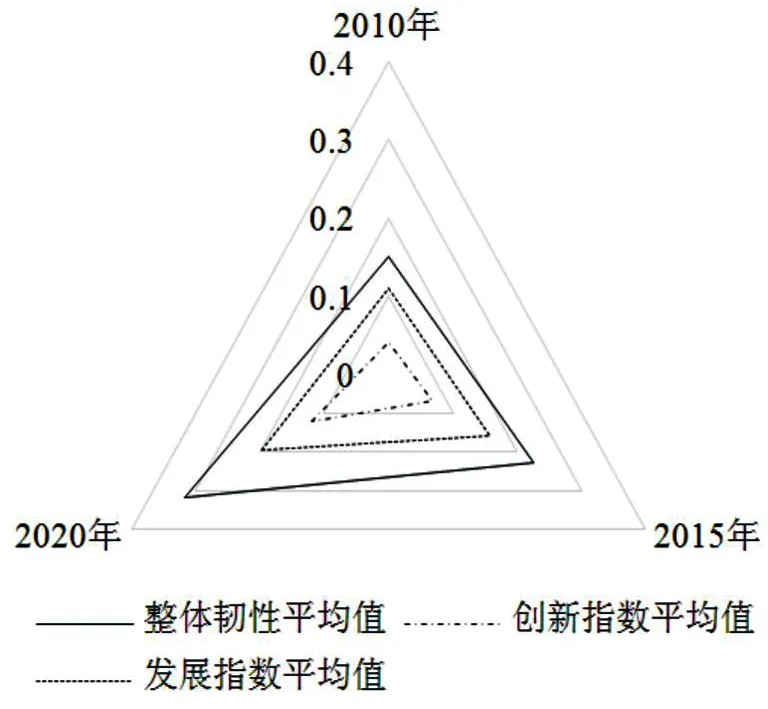

通过城市韧性综合指数—熵值法计算2010—2020 年长三角地区城市韧性综合指数,并选取2010年、2015 年、2020 年3 个时间节点(图3)。

图3 长三角地区城市韧性综合指数变化Figure 3 Changes of resilience composite index in the Yangtze River Delta region

2010—2020 年城市韧性综合指数、城市发展指数和城市创新指数分别由0.149 9、0.109 1、0.040 7分别增至0.317 7、0.197 2、0.120 5,其增长速率分别为112%、90.57%、196%,反映出长三角区域城市整体韧性呈上升趋势,并且在这三者中,创新指数增长最快,更说明了在高质量发展背景下长三角创新发展增速之快。2010 年提出到2020 年国内生产总值比2010 年翻一番等规划目标,2020 年作为“十三五”收官之年,其城市韧性创新指数的增速,说明在“十三五”期间,长三角上升为国家战略紧扣“高质量”和“一体化”取得重大成果。

3.2 长三角城市韧性差异性特征

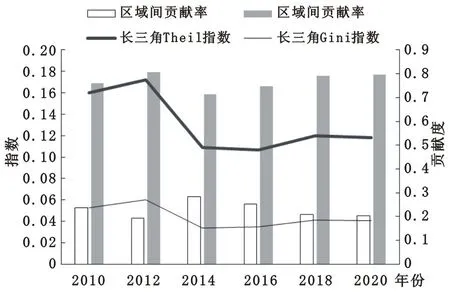

通过利用Theil 指数和Gini 系数测算2010—2020 年长三角城市韧性区域差异(图4)。

图4 2010—2020 年长三角城市韧性空间区域差异Figure 4 Regional differences of urban resilience in the Yangtze River Delta region,2010-2020

从图4 可见,研究期内,长三角地区城市韧性Theil指数在0.172 4—0.106 9 之间波动,Gini系数在0.060 3—0.033 9 之间波动。长三角城市韧性水平差异呈现“扩大—缩小—再扩大”的态势特征。不难发现,2010 年和2020 年长三角城市韧性整体差异呈缩小态势,而在2012 年Theil指数和Gini 系数达到最大,说明长三角城市韧性区域差异达到最大。自2012 年党的十八大召开后,长三角地区经济在全国领先,科技创新优势明显,开放合作协同高效,高质量发展的成效初显,该地区实施区域一体化协调发展战略,Theil 指数和Gini 系数呈现下降趋势,该区域城市韧性差异呈缩小特征。在分区域上,2010—2020 年,长三角城市韧性区域内差异贡献度始终高于区域间差异,说明区域内差异是导致长三角城市韧性区域差异的原因,是制约长三角地区城市韧性高质量区域协同发展的关键。就该区域内部而言,区域内城市韧性差异“极化现象”突出,如在2020 年城市韧性综合指数中,中心区的上海市和苏州市分别为0.831 和0.675,而非中心区的宿州市和亳州市分别为0.176 和0.165,说明长三角区域内有着很大的“两极分化”现象。就该区域整体而言,党的十八大以来取得瞩目成就,该区城市韧性整体呈缩小趋势。究其原因:一方面,长三角地区27个中心区城市在经济发展、生态环境、社会治理、交通网络和全产业链等整体发展程度远高于非中心区,在“十二五”规划纲要指出要“形成以大城市为依托,中小城市为重点,逐步形成辐射作用大的城市群,促进大中小城市和小城镇协调发展”等重大政策,使其内部差异逐步缩小,而后略有上升,在2019年的“十三五”规划纲要中又提出中心区辐射带动周围区域,形成高质量一体化发展,促使该地区城市韧性差异进一步缩小。

3.3 长三角城市韧性时空演进特征

通过运用ArcGIS10.8 软件,将长三角地区市城市韧性的空间演进可视化,将长三角地区41 个地级市的城市韧性分为低等韧性指数水平区、中等韧性指数水平区、较高韧性指数水平区、高等韧性指数水平区(图5)。

从整体空间演变分布看,长三角地区城市韧性呈现出“高值分离、低值集聚”。2010 年,长三角地区城市韧性以低等韧性指数水平区和中等韧性指数水平区为主,分别占据39.02%、46.34%。其中,处于高等韧性指数水平区仅有上海1 个市,处于较高韧性指数水平区的城市仅有4 个,分别是苏州、杭州、无锡、宁波,且均为苏浙,而安徽省仅有合肥、芜湖处于中等韧性指数水平区,其余城市韧性均处于低等韧性指数水平区。其原因可能是2008 年全球经历过金融危机,对长三角地区各城市韧性造成了不同的影响。2015 年是“十二五”收官之年,长三角地区整体取得了不菲的成绩,处于低等韧性指数水平区的城市减至0 个,处于高等韧性指数水平区的城市增加至6 个,城市韧性整体有所提升。但出现了“两极分化”现象,并且以中等韧性指数水平区为主,占据58.54%,主要集聚于安徽省及苏北地区,处于高等韧性指数水平区和较高韧性指数水平区的城市分布在上海周围及沿江地带,而安徽仅有合肥处于较高韧性指数水平区。这也得益于2014 年9月《关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》确认合肥成为长三角城市群副中心,使合肥得到了快速发展。到了2020 年,长三角地区城市韧性以较高韧性指数为主,占据41.46%,主要位于苏北地区;处于高等韧性指数水平的城市增至11 个,主要集中于上海及其周围以及还杭州湾城市群和省会城市;而处于中等韧性指数的城市从2015 年的24 个城市缩减至2020 年的13 个城市,且大多位于安徽,这些城市多数位于皖北地区,说明2015 年—2020 年长三角地区安徽省发展较为缓慢。综上,2010—2020 年长三角地区城市韧性整体有所提升,得益于十八大之后,经济发展步入高质量阶段,区域协同进一步加强。

为了进一步研究长三角城市韧性空间分异特征,通过ArcGIS 10.8 与GeoDa 软件计算得到2010年、2015 年、2020 年的Global Moran′s I指数分别为0.264、0.265、0.229,均大于0,说明长三角地区城市韧性均为正相关且较为稳定。进一步反映出长三角城市韧性各单元之间的局部特征,得到长三角地区城市韧性LISA 集聚图(图6)。从图6 可见,2010—2020 年长三角地区城市韧性的东部地区与西北部地区城市韧性均存在高度的“极化现象”。其中,在2010—2020 年时,LL主要集聚于安徽北部以及苏北地区,说明该地区发展一直较为缓慢,六安市在2015—2020 年由LL 特征变为不显著,说明六安市在近几年发展较快,池州市由不显著特征在2020 年时变为LL 特征,则该地区在近几年发展较为缓慢。2010—2020 年中,合肥一直处于HL特征,说明合肥市发展速度始终远高于安徽省其它地区,因此,侧面反映出安徽省内发展出现“不均衡”现象。上海、苏州、湖州、南通始终处于HH集聚特征,而嘉兴在2010 年呈LH 特征,此后快速发展为HH特征,另外,泰州市由2015 年的LH 特征发展为之后的不显著,反映出上海作为核心增长极带动周边地区发展较为明显。在此,借助“边缘—核心”理论,由核心区向边缘区其影响范围逐步减弱,也进一步说明长三角内部中心区发展速度高于非中心区,因此要加强中心区建设发展,增强其辐射力度,以带动非中心区发展,从而推动长三角高质量协同发展。

4 长三角城市韧性影响机制

4.1 长三角城市韧性影响因素

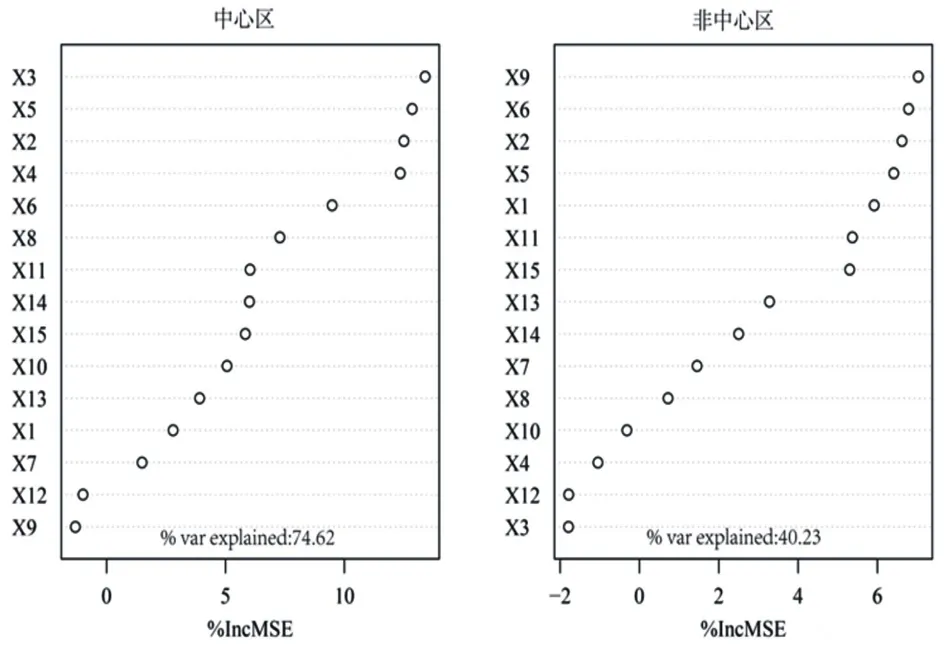

利用随机森林模型法分析2020 年长三角地区城市韧性区域差异不同指标对于城市韧性影响因素重要排序,结果如图7 所示。

图7 2020 年长三角地区城市韧性影响因素图Figure 7 Urban resilience of the Yangtze River Delta region in 2020

经过10 000 次训练,其中心区和非中心区Var explained分别为74.62%和40.23%,具有较强的说服力。纵轴X1—X15对应表1 中指标含义,横轴为不同指标对于城市韧性的影响度。结果表明,不同区域其影响因素不同。其中X2(申请专利授权数)、X3(万人R&D人员数)、X4(第三产业占比)、X5(人均GDP)对长三角城市韧性存在较强的影响。不难发现,X2、X3属于创新维度,X4、X5属于经济维度,也从侧面反映出创新技术发展新型经济对于城市韧性有着较强的影响。

科技创新是加快高质量城市韧性转变的重要核心动力。据《长三角区域协同创新指数2021》发布显示,长三角地区2020 年万人中拥有R&D 人员数为67.97 人,约为全国水平3 倍,2016—2020 年间长三角地区“三省一市”科技人才流动量达165 万次。其人才集聚为推动长三角高质量城市韧性协同发展奠定了基础。

经济作为城市的物质基础和保障,对于提高城市韧性的作用不言而喻。长三角地区作为我国最重要的增长极之一,2020 年GDP 占比约1/4,其强大的经济支撑,为该地区城市韧性提供了强有力的保障。第三产业作为服务型产业是现代化经济的一个显著标志,也是衡量该地区发展状况,2020 年新冠病毒冲击下,长三角第一季度GDP 同比大幅度下滑,到了第二季度GDP 增速由负转正,第三产起着关键动力。在疫情的冲击下,展现出了长三角强大的经济韧性。

4.2 长三角城市韧性影响机制

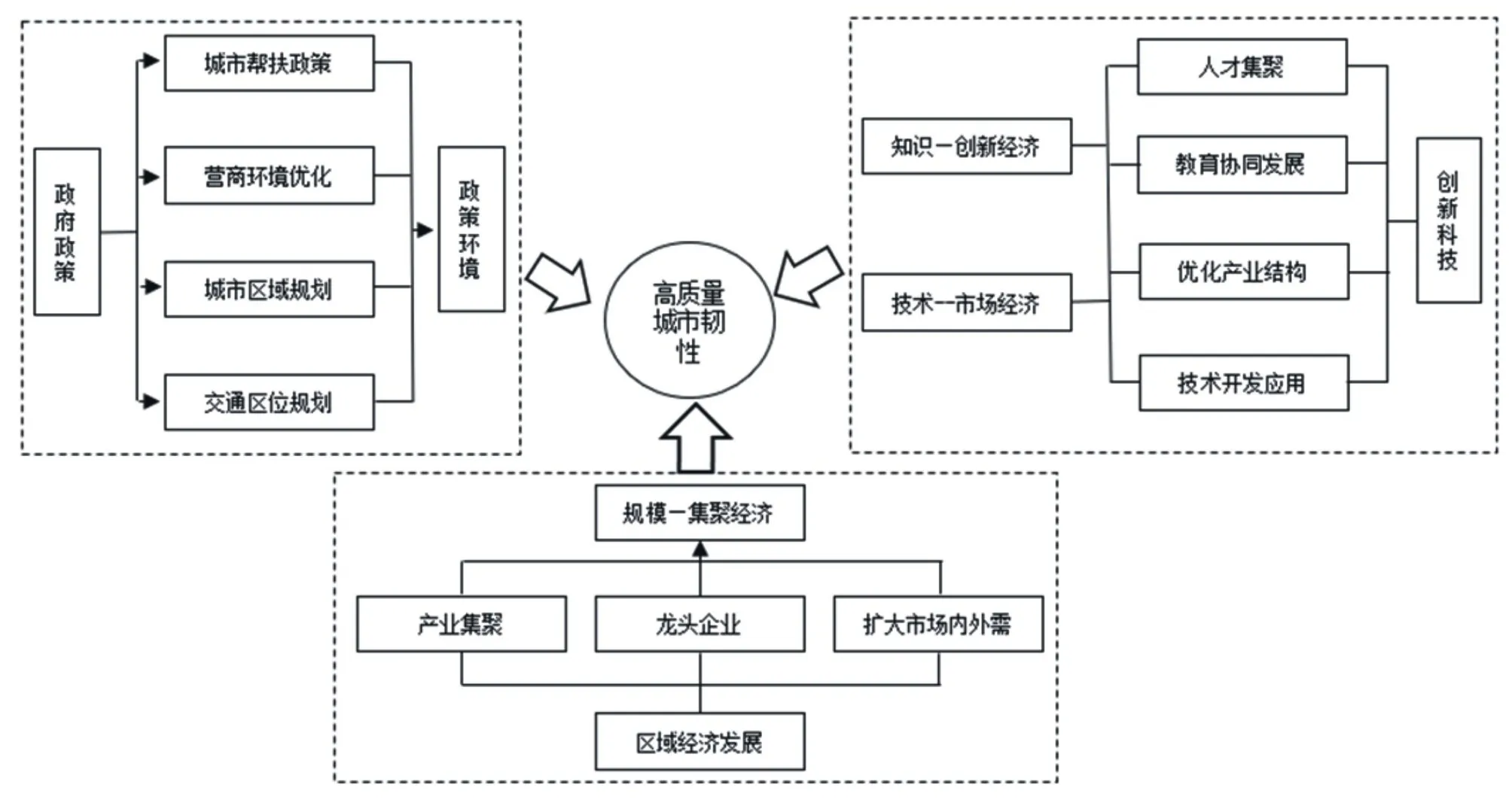

基于上述因素结果,高质量城市韧性的提升主要得益于政府政策、创新科技、区域经济发展的共同作用,这也是解析高质量视域下城市韧性影响机制的重要视角(图8)。本研究将从政府政策、创新科技、区域经济发展这3 个方面着重分析长三角高质量城市韧性的影响机制,以揭示高质量视域下长三角地区城市韧性创新发展的新特征与新趋势。在高质量城市韧性发展过程中,创新技术既提升了地方政府的治理能力,也推动了区域经济动力的转变,政府和当地经济发展在创新科技发展和创新人才集聚方面发挥重要作用,进而共同推动高质量城市韧性的提升。

图8 高质量城市韧性影响机制Figure 8 Impact mechanism of high-quality urban resilience

地方政府·中国地震局在2017 年提出实施《国家地震科技创新工程》,其建设“韧性城乡”计划是其中之一,这也是我国提出的第一个国家层面上的韧性城市建设[28]。之后新冠肺炎疫情爆发使韧性城市建设受到广泛关注。十九届五中全会会议上明确提出不仅要提高城市治理水平,对特大城市的风险防控进行治理加强,还要建设海绵城市、韧性城市。有学者在中国韧性城市建设5 个着力点基础上提出要加快构建区域协同应急机制,有效提高联防联控联治突发重大公共安全事件能力。在2021 年国家发改委在《沪苏浙城市结对合作帮扶皖北城市实施方案》提出江浙沪三区一市对安徽省淮南、六安、阜阳、宿州、蚌埠、亳州、滁州、淮北8 市进行帮扶政策,聚焦增强长三角欠发达区域高质量发展动能,推动皖北等欠发达地区跟上长三角一体化高质量发展步伐。

区域经济发展。当前中国经济发展正处于转变发展方式、优化产业结构、转换增长动力的攻关期,全面推动经济高质量发展客观上需要构建一个强韧性[29]。2021 年,长三角地区GDP 超27 万亿元,约占全国24%,以上海、苏州、杭州等8 市实力最强且GDP均破万亿。企业是地区经济发展的主体,其中龙头企业最为代表,而2021 年长三角地区有23 家世界500 强企业,其中包含上海市中国宝武钢铁、上汽集团、上海医药等9 家,浙江省阿里巴巴、吉利控股、海亮集团等7 家,江苏省恒力集团、盛虹控股、苏宁易购、沙钢4 家,安徽省海螺集团、铜陵有色两家。对于向周边扩散产业集聚起着重要的作用,大型企业向外围发展辐射的同时,对周边城市经济集聚区带动作用明显,并进一步形成相对完善的强大产业集聚体系。

科技创新。高质量发展是创新驱动的发展。早在2010 年,《长江三角洲地区区域规划》指出建立长三角江浙沪“两省一市”促进区域共同发展的战略,并将上海作为龙头,南京、杭州为两翼,增强高端要素集聚和综合服务功能,提高自主创新能力和城市核心竞争力,协同推进产业升级、技术创新和集约发展。近些年,长三角的日益发展使得各大城市人才不断集聚。据国家统计局第七次人口普查显示,长三角2020 年城镇人口比重达70.8%,较2010 年提升11.9 个百分点。在三省一市中,而核心区域人口规模大,增幅也较大,非中心区域人口规模相对偏小,而增幅也相对偏小,其中盐城、淮南、淮安、安庆、铜陵、六安、淮北、台州、池州、马鞍山、宣城、宿州、黄山13 个城市在这十年中为负增长,且大多位于长三角非中心区。近几年,各大城市争先“抢人大战”,在2020 年最具人才吸引力城市百强中,长三角地区就有27 个,中心区城市更是达到23 个。其中,上海、杭州、南京、苏州、宁波更是跻身于前十强,杭州市作为新一线城市,近几年的快速发展使其人才吸引指数达99.2 分,跻身于第2 位,上海则以人才吸引指数98.6 分,位于第3 位。

人口的大量集聚以及人才的大量集聚,有利于促进长三角地区新兴产业技术开发。根据《长三角产业创新发展报告:分布与协同》研究报告显示,2020年长三角高新企业增至7 万多家,数量是2013年的20 多倍。同时,在创新人才的大量集聚下,三省一市实行了不同的分工。如安徽打造具有重要影响力的科技创新策源地、新兴产业集聚地和绿色发展样板区,江苏打造具有全球影响力的产业创新中心和具有国际竞争力的先进制造业,上海围绕国际经济、金融、贸易、航运和科技创新“五个中心”建设,浙江打造全国数字经济创新高地、对外开放重要枢纽和绿色新标杆[30],这些举措有效促进了长三角地区高质量城市韧性发展。

5 结论与建议

5.1 结论

基于高质量视域下城市韧性分析框架,对2010—2020 年长三角地区41 个城市的韧性进行了测度,并对其差异性特征、时空演变分布及影响机制展开了研究。主要结论如下:①研究期内,长三角地区城市韧性综合指数、发展指数和创新指数均呈上升趋势,并且创新指数增长速率>综合指数增长速率>发展指数增长速率。②长三角城市韧性差异性特征表现为“扩大—缩小—再扩大”的态势特征,且区域内部城市韧性差异“极化现象”突出。③空间分布上,2020 年各市韧性以较高韧性指数分布为主,且在分布特征上呈现明显的“低值集聚”和“高值集聚”特征,沿江和杭州湾城市群呈高等韧性指数水平特征,皖北及皖南地区呈中等韧性指数水平特征,在沪、苏、皖省会城市间存在明显的韧性洼地,并形成以上海和苏州等市为HH 集聚区,以皖北和苏北地区为LL 特征。④在影响因素上,申请专利授权数、万人R&D 人员数、第三产业占比、人均GDP等是长三角城市韧性主要影响因素,且在影响机制中得出政府政策、创新科技及地区经济发展对高质量城市韧性具有重要的推动作用,政府对于城市、和地区经济发展有着重要的支持和引导作用,而城市发展对于外来人才具有强大的吸引力。

5.2 建议

本研究以具有发展重大战略意义的长三角地区为研究区,着重测度该地区城市韧性及影响因素,能够为增强城市抗扰性、提升城市韧性以及高质量一体化协同发展提供科学参考,同时也是实现可持续发展的必然选择。基于以上分析,提出以下建议:

在高质量区域协同背景下,对该地区城市韧性水平进行测度,也是城市在未来发展中可能面临各种阻碍城市发展的风险以及解决城市内部“城市病”的必然选择。长三角地区作为国家发展战略的重点,其区域一体化在政策的支持下不断增强。近些年,沪宁合杭甬等核心城市经济发展不断外溢,辐射强度及区域一体化的发展,以上海、南京、杭州、合肥、苏州等核心城市各种功能不断的增强,其资金、产业以及各种资源要素的流动也大大推动外围区域城市的发展,从而进一步增强了长三角地区区域一体化的发展,使该地区城市韧性整体得到提高。就皖北地区而言,由于自身处于长三角外围区域,远离长三角核心区域,其产业支柱经济以及交通等各种基础资源相对落后,各市应结合自身产业发展、基础设施要素等,破除各市发展不平衡,打破各市之间壁垒,进行“补短板、统筹一盘棋、推进一条链”,促进其城市各要素流通,推动长三角内部市与市、都市圈与都市圈之间协调发展,从加快推动长三角地区一体化发展,进而提升城市韧性。

创新发展作为城市发展转型的核心动力,不仅可以升级转型当地产业结构,还能够提高劳动力素质。而随着新型城镇化的发展,也伴随着人口向城市集聚的过程,会带来大量的创新性人才,从而吸引更多的资金和专业知识技术,从而能够有效地促进城市韧性的提升。而长三角中心区城市发展更快,各种创新要素集聚所带来的优势,其城市发展革新速度远超长三角外围区。对于外围区来说,应发挥当地政府主导作用,政府要不断发掘现有优势特色,吸引人才,加强创新驱动,开发创新型产业,加强基础建设,增强城市抗扰性。对长三角核心城市来说,要进一步增强对外围城市经济的深度合作,推动向外围城市功能溢出,是促进未来长三角地区高质量一体化建设的重要手段。

未来对高质量视域下城市韧性的研究应落实到具体城市,更加充分考虑政策的变化来充实对指标体系的构建,以提高测度的精度。此外,在演进过程中忽视了外界风险对于城市韧性的影响,后继将进一步深化研究。