综合护理干预对全麻下行牙病治疗儿童畏惧情绪以及躁动的影响

邓惠芳,林英梅,陈汝微,徐湘媛

(广州市中西医结合医院口腔科,广东 广州 510800)

儿童牙病在临床上较为常见,指的是14 岁以下的儿童因牙齿发育异常或病理性改变而诱发的牙病症状,相比于成年牙病患者,患儿由于年龄较小,配合度较差,且处于陌生治疗环境下容易出现焦虑紧张的负性情绪。再加上儿童不善于表达,因此很多患儿接受治疗过程中常见一些挣扎﹑哭闹等情况,严重影响治疗的进程及效果。有研究显示[1],牙科治疗临床儿童恐惧症出现的概率达到了67%,因此针对部分患儿需要实施全麻处理以确保患儿在无意识的情况下更顺利地完成手术,预防患儿治疗中途不配合甚至过激而影响疗效的问题。与此同时,必须加强有效的护理干预,确保全麻牙科手术顺利进行的同时,提高患儿的舒适度,也保障患儿的安全。综合护理干预与全麻下治疗的牙病患儿心理生理需求相符,指的是采用综合性的护理手段,全面且个性化地协调患儿生理﹑心理﹑社会等多方面的因素,用以改善病情,促进康复。本研究现选入我院收治的56 例行全麻下治疗的牙病患儿,对其护理资料展开对照分析,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选入的牙病患儿均为我院在2021 年1 月—2022 年10 月时段收治,共计56 例。以患儿护理方案应用的不同将其分组,包含28 例观察组与28 例对照组。观察组中,男19 例,女9 例,年龄在2 ~12 岁之间,平均为(7.1±0.6)岁。对照组患儿中,男19 例,女9 例,年龄为3 ~12 岁,平均为(6.8±0.7)岁。两组患儿一般资料比较差异不具有统计学意义(P>0.05),表示有可比性。

1.2 护理方法

56 例患儿均通过气管插管静脉复合全麻的方式进行麻醉处理,要求患儿术前6 h 禁食,手术包括根管治疗术﹑拔牙术和龋齿填充术等。对照组患儿手术过程采用常规护理,包括术后将患儿送至麻醉恢复室后密切关注患儿的情况,明确患儿有无缺氧﹑气道痉挛﹑定向力障碍等问题。若患儿处于清醒状态,在确定生命体征正常后就可转入普通病房。护理人员为患儿家属发放宣教资料,告知患儿家属注意事项,并结合患儿情况制定针对性的随访计划,明确是否有充填体脱落或肿胀疼痛等问题。

观察组患儿采用综合护理干预,具体内容如下。

(1)术前综合护理。①病情评估,为患儿实施常规体格检查,包括身高﹑体重﹑血尿常规﹑肝肾功能等,拍摄口腔X 线片。结合患儿的情况评估全麻手术下可能出现的问题,提前做好准备,细化手术方案内容,最大程度地保障患儿的安全。②心理干预。在患儿术前1 d采用动画播放的形式为患儿及其家属讲解手术和麻醉的处理方法,特别强调注意事项,叮嘱术前禁食禁饮。结合患儿的认知特点用其可接受的方式与之交流,消除患儿紧张陌生感,使其产生信任和依赖感。还可以通过讲故事或游戏的方式分散患儿注意力,使其放松身心,便于后续更顺利地干预。③术前准备,营造良好的手术室环境,调节适宜的温湿度,准备输液用品和吸氧装置等,全面检查使用仪器是否存在功能障碍问题。

(2)术中护理。①在行麻醉以前,护理人员要进一步与患儿沟通,分散注意力,通过表情﹑语言﹑肢体动作等方式让患儿产生信任感,缓解负性情绪。协助患儿取仰卧位,必要情况下予以一定的约束措施,在其腰部位置放置小软垫,避免腰颈部悬空,提高患儿舒适感,预防肌肉损伤。结合患儿身体的评估结果决定是否留置尿管。②为患儿诱导麻醉后开通静脉通路,将针头固定好,提供心电监护,护理人员协助医生进行气管插管和导管的固定,将其与麻醉机连接起来。要注意预防插管过程对患儿鼻中隔黏膜造成损伤,可使用利多卡因凝胶等润滑剂进行涂抹下插管操作。配合麻醉医生将气管插管摆放好,保证动作的轻柔,还要预防导管脱出等问题。操作完成后适当调节患儿的体位,确保导管不弯折。③调节患儿平卧位,将导线连接以后注意管理管路,预防受压。保护患儿避免其出现坠床等后果,采用儿童专用橡胶开口器协助医生打开患儿口腔。④全程注意关注患儿的输液量和速度,监测其心率﹑血压等生命体征指标,观察患儿是否出现三凹征,确保患儿的指端和口唇颜色无异常。一旦观察到患儿有频繁吞咽与屏气的表现,则表示麻醉变浅,注意预防喉痉挛的问题,这时需要停止治疗的相关操作,将患儿头部调整偏移,清理口腔唾液与异物后待患儿呼吸恢复正常才能重新开始麻醉治疗。⑤在患儿眼角位置涂抹红霉素眼膏,敷上棉球后采用透明贴进行覆盖和密封保护。密切关注手术过程医生对患儿口角的牵拉,可在口角位置涂抹红霉素眼膏以预防撕裂和损伤。⑥保持与麻醉医生和手术医生的默契配合,熟练传递手术器具以及为患儿擦除唾液血液等,确保医生有清晰的手术视野。⑦由于患儿手术过程大部分时间为仰卧位,头部呈后仰状态,因此要考虑医生操作的便捷性,护理人员可以协助其通过儿童专用口腔器打开口腔,并控制好牵拉舌头的力度,一切以舒适﹑安全﹑高效为目标。

(3)术后护理。①完成手术后停止麻醉药物应用,采用调温后的生理盐水擦拭患儿口唇和眼睛,末期应关注其生命体征指标和意识﹑面色等。配合医生清除患儿鼻内分泌物,将气囊放气,拔除气管插管,明确患儿有无舌根后坠﹑喉咙水肿等问题。②患儿拔管后观察若一切正常,可撤除监护仪,并在床边放置软垫预防患儿突发躁动碰上。检查是否有尿床情况,及时更换衣物。若患儿有明显的躁动和哭闹问题,则要重点进行术后的监护。叮嘱家属悉心照看,避免其擅自拔除针头。术后多与患儿交流,予以鼓励和安抚,用讲故事等方式鼓励患儿勇敢,加强术后的饮食管理和基本生活护理。

1.3 观察指标

(1)采用CFSS-DS 儿科畏惧调查量表-牙科分量表[2]对患儿干预前后的畏惧情绪进行评估,包括10 项内容,如害怕打针﹑检查﹑医生﹑吃药等,各项分值在1 ~5 分之间,总分为50 分,分数越高代表患儿越畏惧。(2)采用躁动判定标准[3]评估患儿躁动情况,其中1 ~4级分别对应平静无躁动;间断性呻吟,轻微烦躁;中度烦躁,不易安静;喊叫,严重躁动。患儿的躁动率为(总例数-1 级躁动例数)/总例数×100%。(3)采用满意度调查问卷供患儿家属填写,满分为100 分,非常满意﹑满意和不满意的结果分别对应>90 分﹑75 ~90 分﹑<75 分。

1.4 统计学处理

将研究数据录入SPSS 22.0 统计学软件进行处理与分析,计数资料以百分率表示,计量资料以均数±标准差表示,分别用χ2与t对其加以检验,当P<0.05 时表示差异有统计学意义。

2 结果

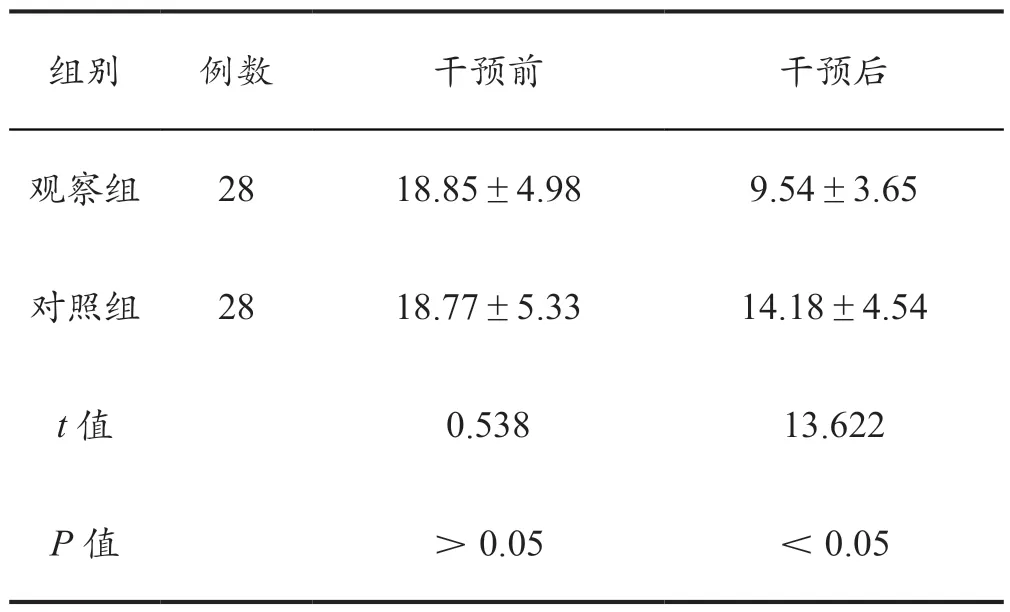

2.1 两组畏惧情绪对比

两组患儿干预前畏惧评分差异无统计学意义(P>0.05),干预后观察组患儿畏惧评分低于对照组(P<0.05)。见表1。

表1 两组患儿干预前后畏惧评分比较(分,±s)

表1 两组患儿干预前后畏惧评分比较(分,±s)

组别 例数 干预前 干预后观察组 28 18.85±4.98 9.54±3.65对照组 28 18.77±5.33 14.18±4.54 t 值 0.538 13.622 P 值 >0.05 <0.05

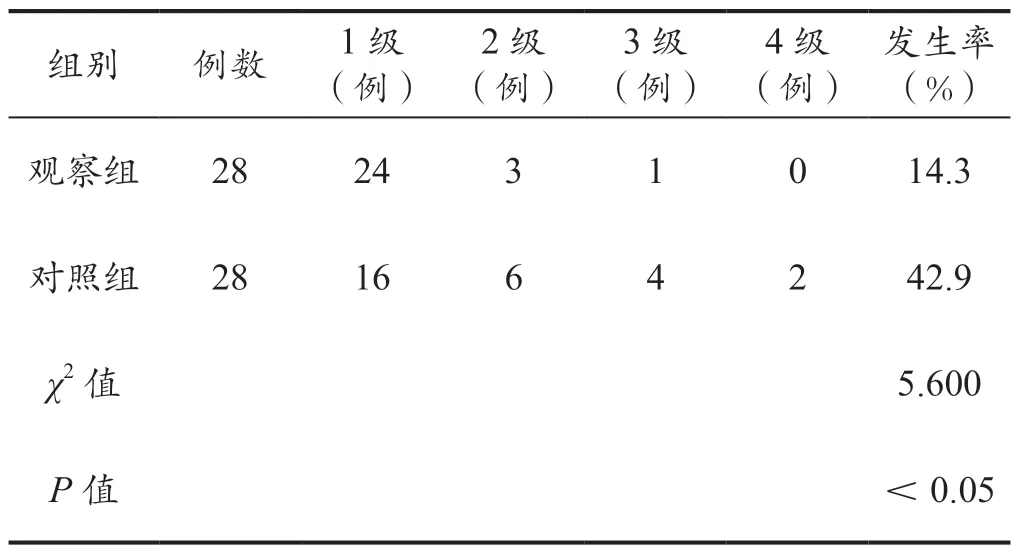

2.2 两组躁动发生情况对比

观察组患儿躁动发生率低于对照组(P<0.05),见表2。

表2 两组患儿发生躁动的比较

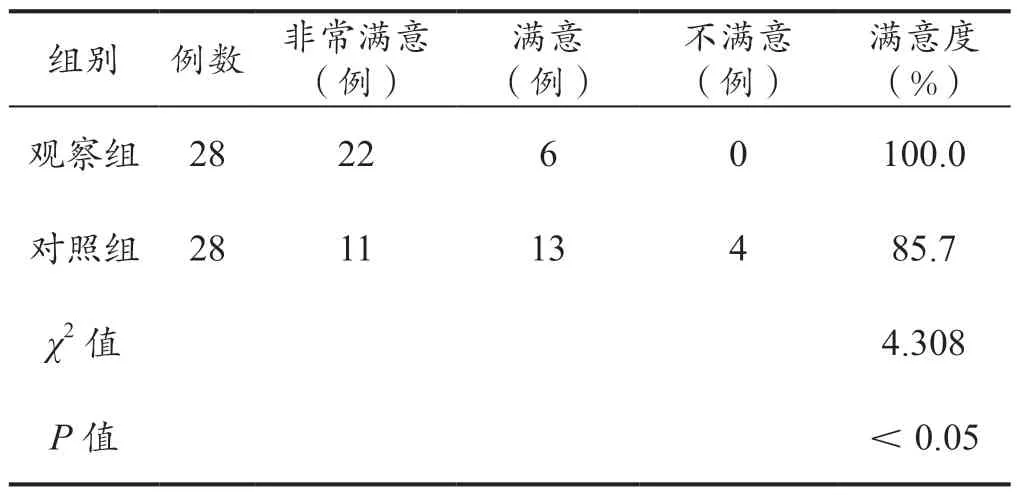

2.3 两组满意度对比

观察组患儿家属护理满意度高于对照组(P<0.05),见表3。

表3 两组患儿家属满意度比较

3 讨论

研究发现[4],当前的儿童牙病发病率呈现逐年上升的趋势,特别是龋齿最为常见,如7 ~9 岁患儿的牙病发病率接近60%,长期以来家长忽略对患儿牙齿健康的关注,未能定期陪同患儿进行口腔检查,不指导儿童正确刷牙等,导致其发病率显著升高的结果。相较于其他的科室,牙科诊治过程涉及较多的仪器设备,很多项目的检查都要直接在患儿口腔中完成,直接接触患牙,这会引起年龄较小﹑配合度较低的儿童较大的反抗后果[5]。也因此,患儿牙科诊治过程出现恐惧和紧张的概率也非常高,尤其一些引发牙齿疼痛的操作,会进一步加大患儿治疗过程的应激反应,导致治疗难以延续。为此,必须对患儿积极采取有效的护理干预措施,紧密联系儿童的身心发展特点,发挥全麻下操作的优势,通过有效的护理干预手段加强安全性与有效性,确保患儿手术顺利进行的同时,减轻对其产生的应激和伤害[6-7]。

在本研究中,手术初始阶段的两组患儿畏惧评分较为接近(P>0.05),随着护理干预工作的实施,应用综合护理干预模式的观察组患儿畏惧评分明显降低,且低于对照组患儿(P<0.05),这表明综合护理干预模式应用下护理人员加强了患儿个体化基础上的术前﹑术中和术后护理服务,结合小儿特点对其心理进行有效疏导,从而减轻患儿的负性情绪,同时配合手术协助过程提高患儿舒适度,减少患儿躁动情况的发生,因而观察组患儿躁动发生率为14.3%,低于对照组患儿的42.9%,且观察组患儿躁动症状相对轻微(P<0.05)[8-9]。全麻状态下患儿的牙治疗手术需要医生与护理人员之间的默契配合,强化责任心,紧密联系患儿的特点,做好充足的术前准备工作,此外还要充分考虑患儿家属的担忧和情绪,在实施心理护理和健康宣教时利用家属对患儿的影响共同实施干预,不但可以提高患儿家属的配合度,还能得到患儿家属的理解,确保后续的治疗和护理工作更顺利开展,也因此观察组患儿家属对护理工作更为支持,其满意度明显高于对照组患儿家属(P<0.05)[10]。

综上所述,针对全麻下行牙病治疗的儿童建议加强综合护理干预,有助于消除患儿畏惧的负性情绪,降低躁动发生率,促使治疗与护理工作更顺利地进行,提高患儿家属的满意度,因此值得广泛推广和应用。