放牧强度对荒漠草原不同植物功能群数量特征的影响

卻国萍,龙金飞,卫智军,张 勇,张忠青,徐生云,刘瑞霞,张毅辉,张晓民,张新宇

(1.内蒙古太伟生态科技有限公司,内蒙古 呼和浩特 010200;2.内蒙古农业大学,内蒙古 呼和浩特 010018)

中温型荒漠草原呈地带性分布。 内蒙古中部偏西地区的中温型荒漠草原, 地域范围为东起苏尼特左旗,西至乌拉特中旗,北与蒙古国南部的荒漠草原相接,西南由于黄河阻隔,与鄂尔多斯高原中西部暖温带的荒漠草原亚带相隔[1-2]。 内蒙古荒漠草原作为我国北方草原重要的组成部分, 处于草原带和荒漠带过渡的敏感地带,抗干扰能力弱,稳定性较低[3-4]。 放牧是荒漠草原主要的利用方式之一,放牧的家畜类型、强度、方式等影响荒漠草原生态系统结构、功能和稳定性[5-7]。 放牧家畜的采食和践踏等行为可引起草原植被群落结构的变化[8]。 不同放牧强度对于气候干旱、植被稀少的荒漠草原具有负效应, 且随着放牧强度的增加,放牧对植物群落特征的负效应呈现逐渐增强的趋势[9]。 有研究表明,放牧对于不同植物功能群均有影响, 但不同放牧强度对于不同植物功能群的影响程度存在较大差异[10]。 目前针对放牧强度对荒漠草原不同植物功能群的影响研究较为单薄。 本文以内蒙古苏尼特右旗荒漠草原为研究对象,设置3 个放牧强度处理,分析不同放牧强度下,荒漠草原不同植物功能群数量特征的变化趋势, 以期为该地区荒漠草原的合理利用提供依据。

1 试验区概况

试验区位于内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗境内,地理坐标为112°47″16.9″E、42°16′26.2″N,海拔高度为1 100~1 200 m。 试验区地处北温带,属大陆性干旱气候。土壤为地带性分布的淡栗钙土,地表沙化。 年平均降水量为215 mm,年平均蒸发量为2 500~2 800 mm,雨季较为集中且短暂,降水稀少,干旱严重。 年平均气温为4.3 ℃,最低气温可达-36.5 ℃,最高气温可达38.7 ℃。 年平均日照时数为3 231.8 h。

试验区的草原类型为短花针茅荒漠草原,植被低矮稀疏,植物群落结构简单,种类组成比较贫乏。 植物建群种为短花针茅 (Stipa breviflora Griseb.), 优 势 种 为 无 芒 隐 子 草[(Cleistogenes songorica (Roshev.)Ohwi)] 和 碱 韭 [(Allium polyrhizum Turcz.ex Regel)], 退化指示种为银灰旋花(Convolvulus ammannii Desr.)。

2 试验方法

2.1 试验设计

试验采用完全区组设计, 设置3 个放牧强度处理, 分别为对照(non-grazing,NG)、 中度放牧(moderate grazing,MG)、重度放 牧(heavy grazing,HG),每个处理重复3 次,共计9 个小区,每个小区面积为2.57 hm2, 载畜率分别为0、1.92、3.08 羊单位/(hm2·年), 实际放牧羊数量分别为0、5、8只。 管理措施为每年5 月初至10 月末放牧,放牧期间不归牧、不补饲、适当补盐,每个试验小区配置有各自的饮水装置。

2.2 测定指标及方法

于2018—2020 年每年8 月中旬,在每个处理的3 个重复区内,分别设置5 个1 m×1 m 的样方;观测植物群落的物种组成和植物功能群的密度、盖度、高度[10];分种齐地面剪割,取地上部分,置于80 ℃烘箱烘干24 h 后称重,获得植物地上生物量。

2.3 数据处理

使用IBM SPSS Statistics 26 统计学软件对不同放牧强度处理下不同植物功能群的密度、盖度、高度、地上生物量进行单因素方差分析,采用LSD方法进行组间均数多重比较。 对不同放牧强度下各植物功能群与群落进行灰色关联度分析。 灰色关联度分析在Microsoft Excel 2003 中采用VBA编程实现。

3 结果与分析

3.1 不同放牧强度处理区植物功能群分类及植物种类

根据生活型将植物功能群 (plant functional groups ) 分为4 类, 第1 类为多年生禾草功能群(perennial grasses), 第2 类为多年生杂类草功能群(perennial forbs),第3 类为一二年生草植物功能群(annuals and biennials),第4 类为灌木及半灌木功能群 (shrubs and semi-shrubs)[7]。 由表1 可知, 荒漠草原植物种类在不同放牧强度下数量:NG 处 理 区25 种、MG 处 理 区27 种、HG 处 理 区19 种。

3.2 不同放牧强度对各植物功能群密度的影响

3.2.1 不同放牧强度下各植物功能群密度的变化

各植物功能群密度随着放牧强度的增加呈现不同的变化(见表2)。 随着放牧强度的增加,多年生禾草密度逐渐减小, 但不同放牧强度处理间差异不显著(P>0.05);多年生杂类草、一二年生草和灌木及半灌木密度均在MG 处理区最高, 均显著(P<0.05)高于NG 处理区;HG 处理区多年生杂类草密度显著(P<0.05)高于NG 处理区。以上结果说明,放牧显著(P<0.05)增加了多年生杂类草密度。

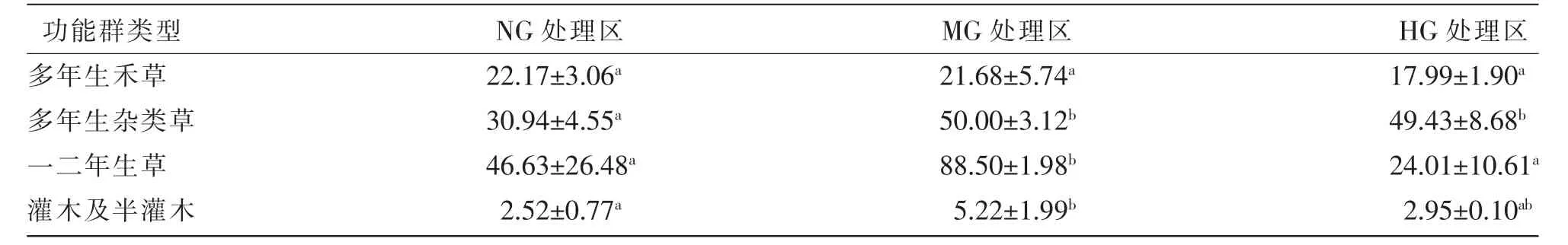

表2 不同放牧强度下各植物功能群密度的变化 单位:株/m2

3.2.2 不同放牧强度下各植物功能群密度的占比变化

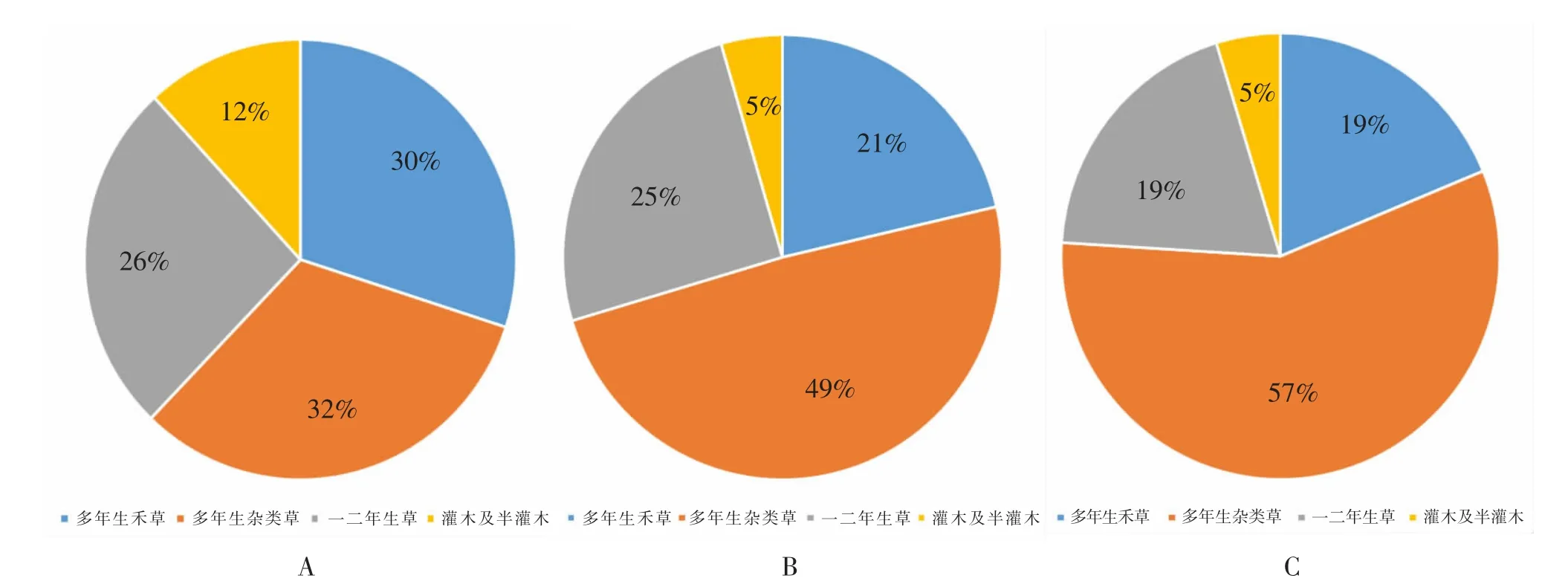

由图1 可知, 放牧降低了多年生禾草密度的占比,多年生禾草密度占比在HG 处理区(19%)大于MG 处理区(13%);多年生杂类草在HG 处理区的密度占比最大,为52%,在NG 处理区和MG 处理区的密度占比相同,为30%;一二年生草的密度占比随放牧强度增加呈现先增加后急剧减少的趋势,在MG 处理区占比最大,为54%,在HG 处理区占比最小,为26%;放牧增加了灌木及半灌木密度的占比, 但不同放牧强度下灌木及半灌木的占比仍较小,仅为2%、3%。

图1 不同放牧强度下各植物功能群密度的占比变化

3.3 不同放牧强度对各植物功能群盖度的影响

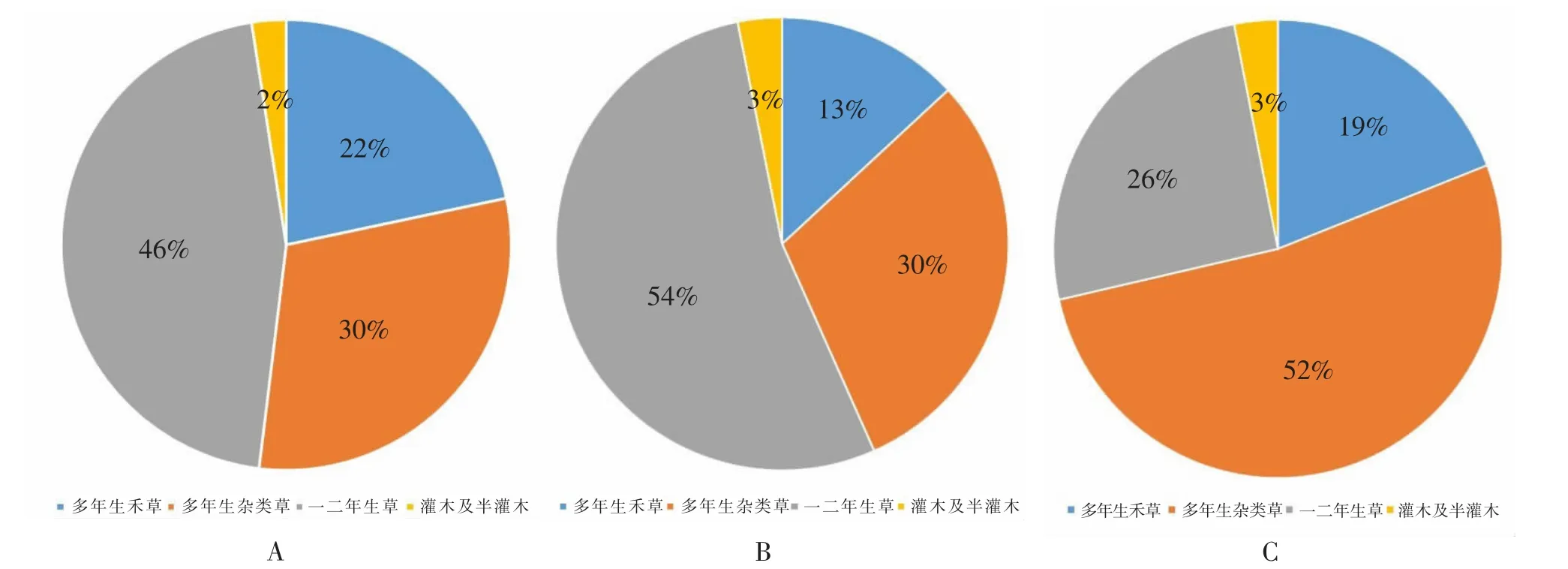

3.3.1 不同放牧强度下各植物功能群盖度的变化

由表3 可知,多年生禾草、一二年生草和灌木及半灌木盖度随着放牧强度增加逐渐减小,其中,HG 处理区的多年生禾草、 一二年生草盖度显著(P<0.05)低于NG 处理区和MG 处理区,HG 处理区和MG 处理区的灌木及半灌木盖度显著 (P<0.05)低于NG 处理区;而对于多年生杂类草,放牧增加了其盖度,在MG 处理区盖度最高,但不同放牧强度处理区差异不显著(P>0.05)。 以上结果说明,放牧显著(P<0.05)降低了灌木及半灌木盖度。

表3 不同放牧强度下各植物功能群盖度的变化 单位:%

3.3.2 不同放牧强度下各功能群盖度的占比变化

在3 种放牧强度处理下, 盖度占比最大的功能群均为多年生杂类草, 最小的均为灌木及半灌木。 多年生禾草及一二年生草盖度占比随放牧强度增加而逐渐减少; 而多年生杂类草盖度占比随放牧强度增加而增加,在HG 处理区占到57%;灌木及半灌木盖度在NG 处理区最大, 为12%,在MG 处理区和HG 处理区都为5%(见图2)。

图2 不同放牧强度下各植物功能群的盖度占比变化

3.4 不同放牧强度对各植物功能群高度的影响

3.4.1 不同放牧强度下各植物功能群高度的变化

由表4 可知,放牧降低了多年生禾草、多年生杂类草、灌木及半灌木的高度,其中,HG 处理区和MG 处理区的多年生杂类草、灌木及半灌木高度显著(P<0.05)低于NG 处理区;放牧强度越高,多年生禾草和多年生杂类草的高度越低;灌木及半灌木高度在HG 处理区比MG 处理区高,但二者差异不显著(P>0.05);对于一二年生草来说,MG 处理区高度最高,其次为NG 处理区,二者显著(P<0.05)高于HG 处理区。 以上结果说明,放牧显著(P<0.05)降低了多年生杂类草、灌木及半灌木的高度。

表4 不同放牧强度下各植物功能群高度的变化 单位:cm

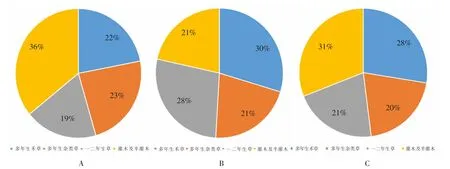

3.4.2 不同放牧强度下各植物功能群的高度占比变化

在NG 处理区, 高度占比最大的功能群为灌木及半灌木(36%),最小的为一二年生草(19%),多年生杂类草(23%)与多年生禾草(22%)相差不大。 在MG 处理区,高度占比最大的功能群为多年生禾草(30%),一二年生草次之(28%),二者相差不大; 多年生杂类草和灌木及半灌木最小, 均为21%。 在HG 处理区,高度占比最大的功能群为灌木及半灌木(31%),多年生禾草次之(28%),一二年生草(21%)和多年生杂类草(20%)相差不大。放牧降低了灌木及半灌木、 多年生杂类草的高度占比, 增加了多年生禾草及一二年生草的高度占比(见图3)。

图3 不同放牧强度下各植物功能群的高度占比变化

3.5 不同放牧强度对各植物功能群地上生物量的影响

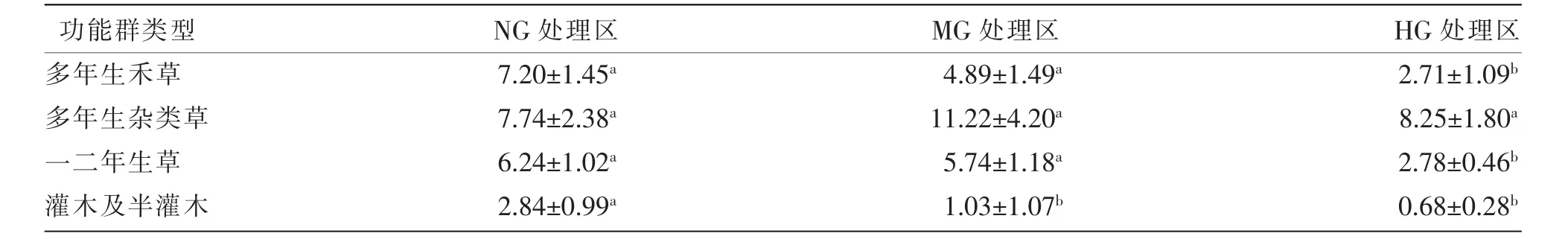

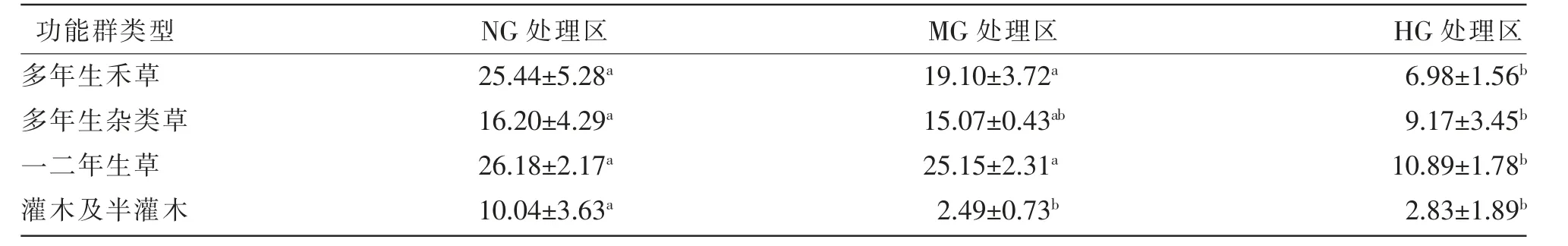

3.5.1 不同放牧强度下各植物功能群地上生物量的变化

由表5 可知, 随放牧强度的增加, 多年生禾草、多年生杂类草、一二年生草的地上生物量呈逐渐减少趋势,其中,HG 处理区的多年生禾草、一二年生草地上生物量显著(P<0.05)低于MG 处理区和NG 处理区,多年生杂类草地上生物量显著(P<0.05)低于NG 处理区;MG 处理区和HG 处理区的灌木及半灌木地上生物量显著(P<0.05)低于NG处理区。 以上结果说明,放牧显著(P<0.05)降低了灌木及半灌木地上生物量, 重度放牧显著 (P<0.05)降低了各功能群的地上生物量。

表5 不同放牧强度下各植物功能群地上生物量的变化 单位:g/m2

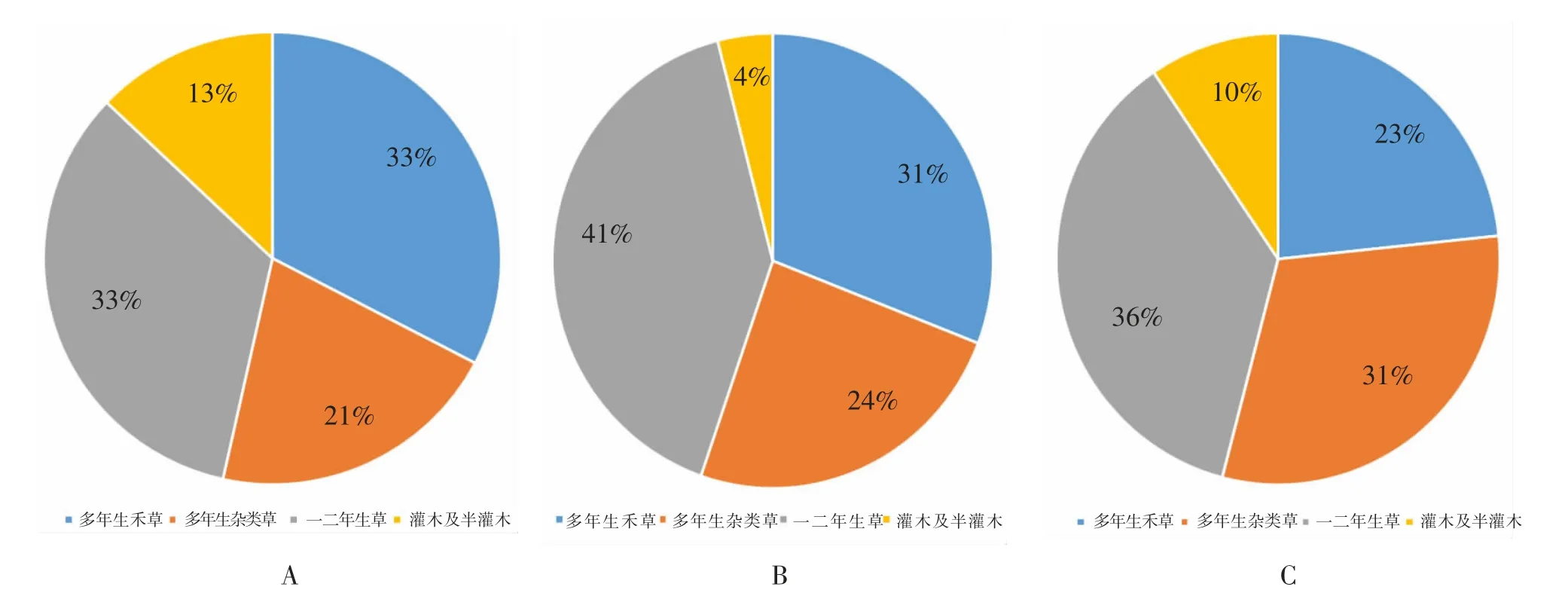

3.5.2 不同放牧强度下各植物功能群的地上生物量占比变化

在不同放牧强度下, 一二年生草地上生物量占比均最大, 灌木及半灌木生物量占比均最小;NG 处理区多年生禾草及一二年生草地上生物量占比相同,均为33%;放牧增加了一二年生草、多年生杂类草的地上生物量占比, 减少了灌木及半灌木、多年生禾草的地上生物量占比(见图4)。

图4 不同放牧强度下各植物功能群的地上生物量占比变化

3.6 不同放牧强度下各植物功能群与群落的灰色关联度

根据空间序列对不同植物功能群数量特征与群落的对应性进行灰色关联度分析,结果见图5。在NG 处理区, 各功能群与群落关联度最大的为多年生禾草及一二年生草,关联度均为0.76,其次为多年生杂类草,关联度为0.68,最小的为灌木及半灌木,关联度仅为0.56。 在MG 处理区,各功能群与群落关联度最大的为多年生杂类草, 关联度为0.77,其次为一二年生草,关联度为0.75,关联度较小的为多年生禾草及灌木及半灌木, 关联度分别为0.58 和0.50。在HG 处理区,各功能群与群落关联度最大的同样为多年生杂类草, 关联度为0.80,其次为多年生禾草和一二年生草,关联度分别为0.66 和0.67, 关联度最小的为灌木及半灌木,仅为0.47。

图5 不同放牧强度下各植物功能群与群落的灰色关联度分析结果

4 讨论

放牧是影响植物群落特征的主要因子之一,对荒漠草原来讲, 各功能群的数量特征对不同放牧强度的响应不同[11]。不同放牧强度对比后发现,中度放牧强度下的各功能群植物种类最多, 其次为不放牧, 而重度放牧强度下的各功能群植物种类最少,这表明适当干扰下,提高了草地物种多样性,符合中度干扰假说[12-13]。 重度放牧降低了所有功能群的高度, 主要原因为家畜的啃食造成植物高度的降低[10,14]。 重度放牧情况下家畜对牧草的喜食程度、 践踏以及排泄造成多年生禾草以及一二年生草的密度、盖度、生物量同时降低,这与姜丽霞等[15]在不同放牧方式对草地群落植物功能群组成和结构的影响中提到的一二年生草因其低矮、小型化的功能群特征具有较高的避牧性,能够适应较大强度的放牧干扰有些许不同,而重度放牧后多年生杂类草的密度及盖度增加, 主要因为银灰旋花种群的增加[16],草地长期重度放牧后退化,其生境适合退化指示种银灰旋花的生长,慕宗杰[17]的研究表明载畜率强度增加,银灰旋花对种群生态空间的占比逐渐增大, 从而上升为草地中主要的植物种群。放牧降低了多年生禾草的密度、高度、盖度及生物量,且随着放牧强度增加,呈现逐渐下降的趋势。 长期放牧降低了多年生禾草密度、盖度、生物量在群落中的占比,且随着放牧强度增加,盖度、生物量呈现逐渐下降趋势,而长期放牧则提高了多年生杂类草密度、盖度、生物量在群落中的占比,且随着放牧强度呈现上升趋势。研究适口性相差较大的植物间竞争与促进作用时,发现不同牧草之间在禁牧时是竞争作用而放牧后变为促进作用, 有学者推测短花针茅荒漠草原中的多年生禾草与多年生杂类草存在一定的正相互作用[18-19],这与本研究结果不同。 不放牧时,与群落关联度最大的为多年生禾草与一二年生草,放牧后, 与群落关联度最大的为多年生杂类草和一二年生草,与吕世杰[20]的研究结果不同,这可能是草地长期放牧后降低了优势种在群落中的优势地位,促进了其他植物的生长,使得多年生杂类草和一二年生草优势地位提高[19]。

5 结论

中度放牧增加了荒漠草原的植物种类; 长期重度放牧显著降低了所有功能群的地上生物量;长期放牧降低了多年生禾草的优势, 提高了多年生杂类草在群落中的优势, 使得与群落关联度最大的功能群由多年生禾草与一二年生草转变为多年生杂类草与一二年生草。