替代性排斥对风险决策的影响:情绪的中介作用

付桠楠,梁芳,冯若丹,张姝玥

(1.广西师范大学教育学部心理学系,桂林 541000;2.广西师范大学教育学部认知神经科学与应用心理学广西高校重点实验室,桂林 541000;3.广西高校人文社会科学重点研究基地广西民族教育发展研究中心,桂林 541000;4.乌得勒支大学社会健康与组织心理学系,乌得勒支 999025)

在日常生活中,人们总会遭遇各种各样的拒绝与忽视。个体遭遇被忽视或被拒绝的痛苦经历称为社会排斥[1]。社会排斥不仅仅会使“当事人”感到痛苦,也会危及到“旁观者”。这种以旁观者的视角,观察他人受排斥的情景,从而产生排斥体验的现象被称为替代性排斥[1]。感知-行动模型(perception-action model,PAM)指出,看到或想象另一个人的经历会激活一个人自己对该经历本身的表征[2]。因此,替代性排斥与直接排斥的反应非常相似[3]。

社会排斥会影响个体的认知、情绪和行为[4]。个体遭受排斥后,认知功能和执行功能受到损害,注意力和记忆力也有所下降[5,6]。研究发现,被排斥后个体的积极情绪减少,消极情绪增多[7],并表现出更多的攻击行为[8-10]。杨晓莉和邹妍[3]指出,观察者目睹排斥情境后,情绪也会受到影响。个体经历直接排斥和替代性排斥后所报告的积极情绪显著低于控制组,而消极情绪显著高于控制组[11]。与直接的排斥相比,替代性排斥具有间接性、广泛性,其对象是未直接受到排斥的旁观者,这扩大了排斥事件的影响范围,也意味着替代性排斥的负面影响涉及面更广,因此关注替代性排斥可能产生的消极后果具有重要意义。

风险决策是个体对两个或多个风险性方案进行选择的心理过程[12]。风险决策与人们的日常生活息息相关,例如,投资项目、挑选理财产品、选择医疗方案等均存在一定的风险。研究发现,个体所处的社会情境会影响风险决策[13]。作为一种社会情境,社会排斥会使个体进行风险决策时倾向于风险寻求[12]。如前所述,替代性排斥虽然是个体以旁观者的身份感受排斥,但会引发与直接排斥相似的负面效果[3,11]。那么替代性排斥是否也会提高个体的风险寻求程度?目前的研究主要关注直接被排斥者的心理变化与行为反应,少有研究从观察者的角度出发探讨替代性排斥对风险决策的影响。本研究提出假设1:替代性排斥导致个体在风险决策中表现出更高的风险寻求。

个体在被排斥后,其积极情绪减少,消极情绪增加[7]。Giesen和Echterhoff[11]的研究表明,不论是直接排斥还是替代性排斥都会导致个体积极情绪降低,而消极情绪的唤醒程度无显著差异。情绪在人们如何思考冒险和评估复杂的社会信息方面发挥着重要作用[14]。研究发现,情绪会影响人们对风险的态度,进而影响他们的行为选择[15]。积极情绪水平高的个体会更加谨慎,从而在行为层面上表现出风险规避,而消极情绪则会导致个体冲动行为增加[16]。情绪维持假说指出,处于积极情绪状态的人们希望能够保持这种状态,因此不会冒很大的风险进行赌博、购买彩票等风险性活动,因为这些活动可能导致的损失会使人们的积极情绪下降[17]。情绪信息理论[18]也进一步论证了情绪会影响决策的信息加工过程。据此提出假设2,积极消极情绪在替代性排斥和风险决策之间起中介作用。

本研究将通过两个实验、采用不同研究范式和测量工具,探讨替代性排斥对风险决策的影响以及积极消极情绪的中介作用,以丰富关于替代性排斥的研究成果,为帮助人们做出合理的风险决策提供理论依据。

1 实验1

采用单因素被试间实验设计,自变量为实验分组(替代性排斥组、控制组),因变量为风险偏好问卷得分。

1.1 被试

采用G*Power 计算样本量,选择单因素方差分析,设定效应值为0.25,显著性水平为0.05,组数为2,效力为0.80,得出样本量为128。共招募被试165名,剔除无效数据(操纵失败、实验未完成、极端值等)后,保留150 名被试(男生62 名),平均年龄为18.61±1.79岁。被试被随机分配至替代性排斥组或控制组,其中替代性排斥组75人(男生30人),控制组75人(男生32人)。所有被试均为右利手,视力或矫正视力正常。

1.2 实验材料

1.2.1 替代性排斥 采用网络投球范式[1]操纵替代性排斥。屏幕上呈现正在进行投球游戏的三名玩家,分别编码为玩家A(屏幕中央下方)、玩家B、玩家C。被试被告知这是一项心理想象能力的测试,接下来将以玩家A 的视角观看一场游戏直播(实际为提前录制好的视频)。被试需要想象两个问题:另外两位玩家的状态、该游戏可能发生在哪里。游戏共30次传球,控制条件下每位玩家获得10次(1/3)接球,排斥条件下玩家A只在游戏初始接到两次传球。

1.2.2 风险决策 采用Hsee 等编制的风险偏好问卷及其风险偏好指数(RPI值)的计算方法测量风险决策[19]。该问卷的中文版已在国内应用,且信效度良好[20]。问卷共14 题,分为收益和损失两种情况,每种情况有7个问题。根据回答给予风险偏好指数RPI,选择一个风险方案,RPI 就加1。每种情况的RPI 值范围为1~8,相加后得到衡量风险偏好水平的指标,分值越高代表决策者越偏好风险寻求。

1.2.3 积极消极情绪量表 采用积极消极情绪量表(Positive Affect and Negative Affect Scale,PANAS)[21]测量被试旁观社会排斥情境后的积极和消极情绪。此量表共18 题,采用五点计分(1=几乎没有,5=极其多)。两维度分别计算平均分,得分越高表示相应情绪越强烈。

1.3 实验流程

首先,进行替代性排斥的操纵。为提高实验的生态效度,将告知被试这是一项多地合作开展的实验,其他学生正在不同的实验室同时进行一场线上投球游戏。本实验室要求被试作为观察者观看投球游戏的直播并回答问题。观看结束后进行操纵检查,被试将估计玩家A接到球的次数、评估玩家A被忽视和被拒绝的程度。然后,采用PANAS测量被试的积极消极情绪。最后,采用风险偏好问卷测量风险决策。

1.4 结果与分析

1.4.1 操纵检查与描述性统计结果 替代性排斥组与控制组对玩家A接球数的回答差异显著(M替代性排斥组=2.70次,SD替代性排斥组=1.09;M控制组=11.88次,SD控制组=4.52;t(83)=17.10,P<0.001)。替代性排斥组评估玩家A被忽视的得分(M替代性排斥组=6.08,SD替代性排斥组=1.42;M控制组=2.78,SD控制组=1.47;t(148)=-13.97,P<0.001)和被拒绝的得分(M替代性排斥组=6.72,SD替代性排斥组=8.20;M控制组=3.71,SD控制组=7.01;t(148)=-2.42,P=0.02)均显著高于控制组,说明实验操纵有效。

1.4.2 替代性排斥对风险决策的影响 以实验分组作为自变量,风险偏好问卷得分RPI 值作为因变量进行独立样本t检验,结果发现两组平均数差异显著(t(148)=-2.86,P=0.005, Cohen’sd=0.47),替代性排斥组的RPI分数显著高于控制组(M替代性排斥组=9.55,SD替代性排斥组=2.40;M控制组=8.53,SD控制组=1.91)。这一结果支持假设1,即个体仅仅观察他人遭受排斥同样也会产生被排斥感,进而在风险决策中倾向于风险寻求。

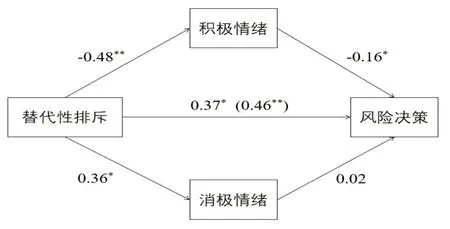

1.4.3 积极消极情绪的中介作用 采用SPSS 宏程序PROCESS中的模型4[22]分析积极消极情绪的中介作用,所有预测变量都经过了标准化处理。结果发现,替代性排斥能够显著正向预测风险决策(β=0.46,SE=0.16,P=0.005)。在加入了积极消极情绪作为中介变量后,替代性排斥能够显著负向预测积极情绪(β=-0.48,SE=0.16,P=0.003),正向预测消极情绪(β=0.36,SE=0.16,P=0.03);积极情绪能显著负向预测风险决策(β=-0.16,SE=0.08,P=0.05),但是消极情绪不能显著预测风险决策。偏差校正的Bootstrap检验表明,积极情绪的中介效应显著,间接效应值为0.08,95%的置信区间为[0.003, 0.183],间接效应占总效应的16.97%。但是消极情绪的中介效应不显著。因此,实验1 表明替代性排斥使个体在风险决策中更偏好风险寻求,积极情绪在二者之间起中介作用。各变量间的回归分析结果如表1 所示,中介效应模型如图1所示。

图1 积极消极情绪的平行中介模型图

表1 积极消极情绪在替代性排斥与风险决策之间的中介效应检验

2 实验2

实验1通过网络投球范式与风险偏好问卷探讨了替代性排斥对风险决策的影响,验证了假设1 和假设2。然而,自陈量表可能存在社会赞许效应,与真实的决策场景也有一定差异,为提升研究结果的可靠性、避免研究工具带来的结果偏差,实验2采用点赞范式诱发替代性排斥,采用仿真气球冒险任务测量风险决策。

2.1 被试

采用G*Power 计算样本量为128。共招募被试140名,剔除无效数据(操纵失败、实验未完成、极端值等)后,保留131名被试(男生48名),平均年龄为19.09±1.94岁。被试被随机分配至替代性排斥组或控制组,其中替代性排斥组61人(男生23人)、控制组70人(男生25人)。所有被试均为右利手,视力或矫正视力正常。

2.2 实验材料

2.2.1 替代性排斥 采用点赞范式[23]操纵替代性排斥。被试被告知这是一项心理想象能力的测试,接下来将以小明(化名)的视角观看一场多人在线活动直播(实际为提前录制好的视频),被试需要站在小明的角度想象两个问题:其他玩家的状态、该活动可能发生在哪里。屏幕中央仅展示三个人的自我介绍以及获得的点赞数(点赞代表愿意与其合作)。为使活动更为真实,提高实验的生态效度,我们设置了动态变化的点赞过程。点赞过程持续三分钟,小明在控制条件下获得8 个点赞数,在替代性排斥条件下获得2个点赞数。

2.2.2 风险决策 采用仿真气球冒险任务(Balloon Analogue Risk Task,BART)[24]测量风险决策。首先在屏幕中央呈现一个气球,左侧呈现当前气球临时积分,右侧分别呈现总积分和上一气球得分。要求被试给气球充气以获得积分。共30个气球,每个气球最多充30次,每充一次积1分。同一气球每充一次气将面临两种可能:爆炸或不爆炸,设置爆炸点数随机(1~30)。爆炸时,当前气球临时积分为0;不爆炸时,被试可以选择按“J”键继续充气或按“F”键停止并保留当前气球积分。气球爆炸或停止充气后自动进入下一个气球充气,直至充完30个气球。采用未爆气球均分作为测量指标,分数越高说明被试的风险寻求程度越高[25]。

2.2.3 积极消极情绪量表 同实验1。

2.3 实验流程

首先,进行替代性排斥的操纵任务。为提高实验的生态效度,将告知被试这是一项多所高校合作开展的实验,其他高校学生正在进行合作对象选择的活动,本实验要求被试从“小明”的角度观看直播过程并回答问题。观看结束后进行操纵检查,要求被试回答小明获得的点赞数、评估小明被忽视和被拒绝的程度。替代性排斥操纵后使用PANAS 测量被试的积极情绪和消极情绪。最后,采用仿真气球冒险任务测量风险决策。

2.4 结果与分析

2.4.1 操纵检查与描述性统计结果 替代性排斥组与控制组回答小明获得点赞数差异显著(M替代性排斥组=2.23,SD替代性排斥组=0.96;M控制组=7.53,SD控制组=1.26;t(113)=26.87,P<0.001)。替代性排斥组评估小明被忽视的得分(M替代性排斥组=5.29,SD替代性排斥组=1.56;M控制组=2.47,SD控制组=1.53;t(129)=-10.41,P<0.001)和被拒绝的得分(M替代性排斥组=5.12,SD替代性排斥组=1.52;M控制组=2.79,SD控制组=1.84;t(129)=-7.92,P<0.001)均显著高于控制组,说明实验操纵有效。

2.4.2 替代性排斥对风险决策的影响 以实验分组作为自变量,未爆气球均分作为因变量进行独立样本t检验,结果发现两组平均数差异显著,t(129)=-2.01,P=0.046, Cohen’sd=0.35,替代性排斥组的未爆气球均分显著高于控制组(M替代性排斥组=9.87,SD替代性排斥组=3.33;M控制组=8.75,SD控制组=3.03)。这一结果支持假设1,即替代性排斥会导致个体在风险决策中表现出更高的风险寻求。

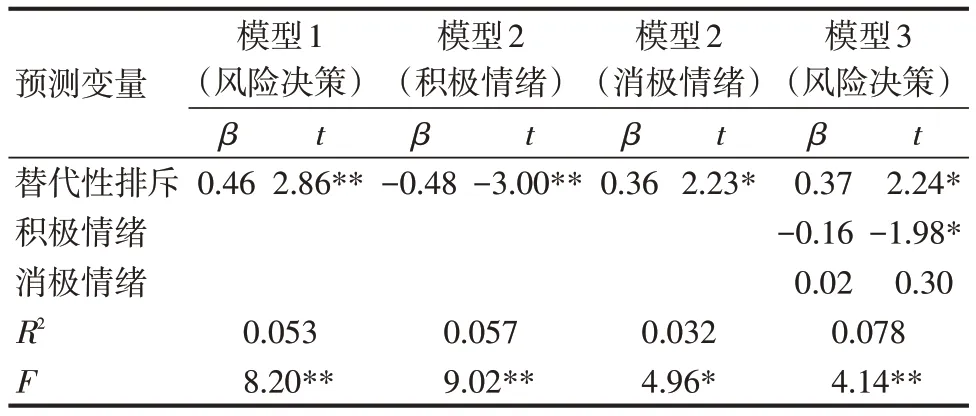

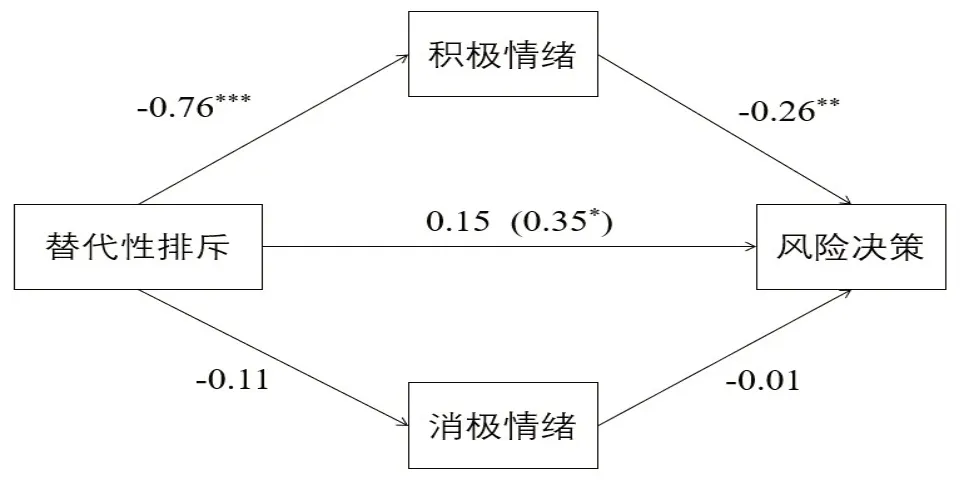

2.4.3 积极消极情绪的中介作用 采用SPSS 宏程序PROCESS的模型4[22]分析积极消极情绪的中介作用,所有预测变量都经过标准化处理。结果发现,替代性排斥能够显著正向预测风险决策(β=0.35,SE=0.17,P=0.047)。在加入了积极消极情绪作为中介变量后,替代性排斥能够显著负向预测积极情绪(β=-0.76,SE=0.16,P<0.001),但不能显著预测消极情绪(β=-0.11,SE=0.18,P=0.53);积极情绪能够显著负向预测风险决策(β=-0.26,SE=0.09,P=0.01),但是消极情绪不能显著预测风险决策(β=-0.01,SE=0.09,P=0.91)。偏差校正的Bootstrap 检验表明,积极情绪的中介效应显著,间接效应值为0.20,95%的置信区间为[0.045, 0.358],间接效应占总效应的56.84%。这表明替代性排斥既能直接影响风险决策,又能够通过积极情绪的中介作用对风险决策产生间接影响。但是消极情绪的中介效应不显著。各变量间的回归分析结果如表2所示,中介效应模型如图2所示。

图2 积极消极情绪的平行中介模型图

表2 积极消极情绪在替代性排斥与风险决策之间的中介效应检验

3 讨论

本研究采用不同范式的两个实验探讨替代性排斥对风险决策的影响及其机制,结果发现,与控制组相比,经历替代性排斥的个体在进行决策时更偏好风险寻求,积极情绪在其中起中介作用。

已有研究普遍发现,观察者目睹个体被排斥后,也会产生被排斥感[1,3,11]。这与个体的排斥监测系统和共情能力有关。排斥监测系统使观察者在排斥情境出现后产生被排斥的体验[26]。共情能力使人们能够代入他人的角色,想象自己置身于他人的处境,并体会、理解他人的情感,在感受到他人被排斥后,个体也会产生与直接排斥相似的感受[3]。

本研究发现,经历替代性排斥后,不论是风险偏好问卷,还是更为真实的动态风险决策情境,个体在进行决策时都倾向于风险寻求。社会排斥会对人们的情绪、认知、行为等方面产生消极影响,导致个体无法理性地进行决策[27]。排斥经历会损耗过多的认知资源,导致个体在随后的风险决策中无法进行理性思考,为获取更高的利益而倾向于风险寻求[28]。本研究结果证实了个体在经历替代性排斥与直接排斥后不仅产生的感受相似,行为表现也相似。需求-威胁时间模型[29]认为,个体遭受排斥后其基本需求受到威胁,开始反思排斥事件的意义和重要性,从而实施应对措施来弥补缺失的需求。而排斥经历会消耗个人弥补自身需求时所需要的认知资源[29]。“认知超载”观点认为,认知资源的消耗会影响被排斥者的认知和行为表现[30],因此在决策过程中不能理智地进行思考,很难做出最佳决定,而是倾向于风险寻求以获得更高利益。已有研究发现,旁观排斥情境也会降低观察者的需求满意度[1]。因此,个体旁观他人受排斥的经历后,会像被排斥者一样,努力弥补自身缺失的需求,导致缺乏足够的认知资源进行理性思考,在随后的决策过程中表现出风险寻求。

本研究证实了积极情绪在替代性排斥与风险决策之间起中介作用,即经历替代性排斥后,被试的积极情绪会减少,从而导致风险寻求。需求-威胁时间模型指出,个体在遭受排斥后,积极情绪会降低[29]。Cuadrado 等人[7]发现经历排斥后个体的积极情绪显著减少,而控制组被试的积极情绪增加,这是因为包容的体验促进了与愉悦相关的积极情绪[31]。这一结果进一步证实了需求-威胁时间模型。研究发现,情绪会影响人们的风险寻求,进而影响行为选择[15]。情绪维持假说指出,为了维持自身积极情绪状态,个体会避免风险寻求[17]。Nygren 等人[32]的研究也表明,处于积极情绪状态的个体在面对具有重要意义的决策时,会更关注决策行为所带来的损失,为避免积极情绪降低,个体会倾向于做出低风险行为。而经历了替代性排斥的个体正好相反,他们积极情绪减少、风险行为增加可能是为了争取获得改善当下状态的机会。本研究也验证了这一假说,揭示了积极情绪在替代性排斥与风险决策之间的中介作用。

本研究发现,消极情绪的中介作用不显著,这可能与社会赞许效应有关。社会赞许效应是指个体在作答自陈量表时会按社会所期望的方式进行作答,从而产生社会期望偏差[33,34]。个体经历排斥后,基本需求受到损害,心理安全感下降,防御系统被激活,出现回避倾向,因此可能会采取不表露出消极情绪的方式进行自我欺骗,以让自己感觉良好[28,35,36]。