从《文苑英华》看孟浩然在宋初的接受

龙亭妃

(广西师范大学 文学院,广西 桂林 541006)

《文苑英华》是北宋初年由李昉、徐铉、宋白、杨徽之等一众馆阁文臣,在宋太宗“分辨妍媸”“止取精英”[1]的观念指导下,历经四年,于北宋雍熙三年编纂完成的一部大型诗歌选集。其中诗歌类作品选录上万首,择选作家千余人 ,以唐代的作家作品为最多,占到所录作家作品总数的90%。因此,《文苑英华》具有唐诗选本的性质。以《文苑英华》中选录的孟浩然诗歌为研究对象、探寻其在宋初的接受情况的研究尚未进入研究者们的视野,这与在唐代已有盛名且在后世诗论中常受褒奖的孟浩然诗歌史的地位是相抵牾的。本文试以孟浩然诗在《文苑英华》里选录情况为立足点,通过发掘宋初文臣选录孟诗的编选倾向,进而推导探析其内在原因,并站在选本角度考察《文苑英华》选孟浩然诗对孟浩然经典化所带来的影响,以期为孟浩然诗歌的接受研究提供更全面的借鉴。

一、“选本”视域下孟浩然在宋初的接受

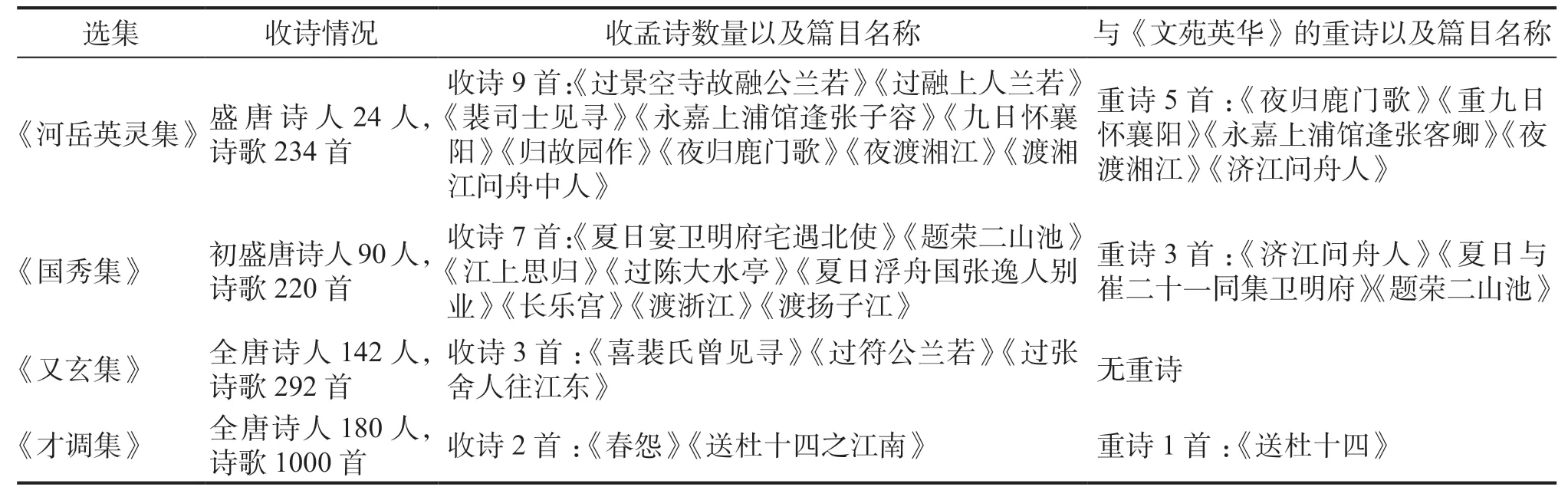

诗歌选本体现了选家的眼光和取舍标准,寓有文学批评的意味,它能直观地展示出选家个人的审美趣味,同时也显露出选家所处时代的诗歌风尚。孟浩然诗在唐代时已有选家在时代风尚影响下将其作品按照自己的审美标准选入了选本中。在今存13 种“唐人选唐诗”的选本中,殷璠的《河岳英灵集》、芮挺章的《国秀集》、韦庄《又玄集》与韦縠的《才调集》都选录有孟浩然诗作,但各位选家选诗的角度与喜好却各具面貌。

现存“唐人选唐诗”选本里最早收录有孟浩然诗歌作品的是殷璠的《河岳英灵集》,所选诗歌以风骨、兴象为重,共收其诗歌9 首,在24 位盛唐诗人选诗中排名13。《河岳英灵集》中所选篇目,以及殷璠评诗中所摘引之句,大致是按照殷璠对孟诗“文彩丰茸,经纬绵密,半遵雅调,全削凡体”的评价,选择了具有兴象、偏于古雅的山水行迹、宴饮送别之作。殷璠眼光确有独到之处,所选多为孟浩然佳制。稍后的芮挺章的《国秀集》共收录孟浩然7 首诗歌,在其选录的90 位作家中孟浩然与王维、崔颢并列第二。《国秀集》多选应制之作,这七首诗的内容, 除《长乐宫》诗风绮媚外, 其余皆为孟浩然外出游历或与友人饮宴时所作的近体诗,风格清新高远,主要描写山水风景与友朋情谊。由二者选孟诗的排名可见,盛唐选家对孟诗还是较为推崇的。中唐“苦吟”诗人姚合编的《极玄集》实录唐诗99 首,收录中唐诗人21 人,盛唐诗人王维、祖咏二人。玄,幽远也。极玄者,清远幽寂之极至也,可见姚合选诗以清幽冷寂为归宗。《极玄集》选诗体裁以五言居多,其中五律所占比重最大,题材以与友人间的酬唱寄赠为主,约占全集的一半。孟浩然五言诗被称“盛唐最上乘”,具有极高艺术价值与审美价值,也多有唱和酬答题材,然姚合在《极玄集》内却一首未录,可知孟诗风貌并不符合姚氏诗学审美。唐后期的诗歌选本《又玄集》与《才调集》对孟浩然诗歌也显示出了明显的冷落态度。韦庄的《又玄集》以“清词丽句为尚”,选诗人142 家,诗297 首,选录孟浩然诗3 首。其后的韦穀的《才调集》录唐诸家诗1000 首,可谓现存唐人选唐诗规模最大者,以选诗以“韵高”“词丽”为准。在1000 首诗歌总量里,只有2 首孟浩然诗作。综合以上唐诗选本所选录的孟浩然诗作,可以总结出选本视域下唐代孟浩然诗的具体接受情况。首先,从选诗数量以及质量来看,唐前期选本对孟诗的接受更为充分全面,孟诗所占比重较大,佳篇较多,如《归故园作》《夜归鹿门歌》等,而唐后期选本中的孟诗接受则明显“遇冷”,中晚唐以及五代选本中所含的孟诗数量皆是寥寥,所选篇目也并不能代表孟诗的实际水平;其次,从选诗题材上看,唐代各时期的选本对孟氏的山水诗、田园诗、宴饮诗、悼友诗、咏物诗、送别诗等均有选录,尤为难得的是《才调集》还收录了孟浩然描写女性题材的诗——《春怨》,收录的题材较为广泛;最后,从选诗体裁上来看,唐代选本对孟诗的五言、七言、古体、近体均有选录,且以孟最为擅长的五言近体为重。

由唐入宋,诗风交替,宋初的社会环境与前代大不相同,文人的生存状态、文学观念也发生了很大的改变。在北宋建国初年,由帝王亲自下令组织一众馆阁文臣编纂、具有唐诗选本性质的《文苑英华》便能很大程度地还原宋初文坛的时代流行风尚与诗歌的审美取向。《文苑英华》的编纂是奉诏修书,既反映的是宋馆阁文臣的文学观,又是统治阶级文学主导思想的充分体现,与在选本视域下唐人选唐诗时期的政治背景与时代风尚以及文人审美均有较大不同,因此与唐代选家在孟浩然诗歌的接受上会有较大分歧。具体情况见表1。

表1 各选集收孟诗情况

由表1 可知,唐人选唐诗与宋初选唐诗是存在差异的,而《文苑英华》作为一个探究宋初孟浩然诗接受情况的全新视角,可与唐代的诸选本形成对照,为唐代至宋初孟浩然诗接受出现的阶段性变化提供了一个至关重要的切入口,通过论析孟诗在《文苑英华》中呈现的具体面目,借此研究孟浩然在宋初的接受也有助于打破后人对于孟浩然在宋代的接受只停留在苏轼“韵高才短”的固有认知模式。

二、《文苑英华》中孟诗的编选倾向

在《文苑英华》选录的唐人唐诗中,孟浩然诗作共录95 篇,在其留存于世的260 余首诗歌总量里约占比36%,分布在《文苑英华》的14 个部类里,在《文苑英华》所收录的盛唐诗人中,仅次于李白、杜甫、王维、张九龄,排名第五,可见,孟浩然在宋初仍具备较大的影响力。虽然《文苑英华》选录孟诗数量接近百首,但宋初文臣们并非对孟浩然创作的所有诗歌都等而视之,这些选家们对孟的各类诗歌也有着不同程度的接受上的侧重。

(一)基本不录孟浩然田园诗

孟浩然是盛唐时期与王维齐名的山水田园派诗人,他的山水田园诗,尤其是五律,名作佳作不胜枚举,历来为人称道。明人许学夷在《诗源辨体》对孟的五律便有“浩然五言律兴象玲珑,风神超迈……乃盛唐最上乘”[2]的极高赞誉。如今的“山水田园”常常被合并为一个专用名词使用,但其实二者“诗歌渊源不同,体性不同,艺术旨趣和精神风貌也有本质区别”[3]。孟浩然作品中偏向游山玩水的山水诗与承载诗人归隐乐趣的田园诗如双峰并峙,艺术成就颇高,“语淡而味终不薄”[4],世人历来对此无好恶之分。但在《文苑英华》中可明显看出选家们对孟浩然山水诗与田园诗的不同态度。孟浩然所作如《建德江宿》《万山潭》《夜归鹿门山》《早发渔浦潭》等此类描摹山水行迹的诗作在《文苑英华》俯拾皆是,且主要集中在天、地、居处与行迈等部,而《过故人庄》《田家元日》《田园作》《采樵作》与《南山下与老圃期种瓜》等记录诗人欣赏乡野田园风光与享受闲适归隐生活的诗歌却几无著录,可见其被重视的程度不高。

(二)对孟浩然唱和酬答诗的欣赏

孟浩然诗集自结集以来便有不少编者对其诗歌题材进行过分类,较早将其作品收录编次成集的王士源首次将孟的诗歌作品分为游览、赠答、旅行、送别、宴乐、怀思、与田园七类。至宋末元初,刘辰翁对孟集进行评点时,又将王士源划分的七类扩展为十类,增加了美人、时节与拾遗三类。到了宋初,《文苑英华》选家又将孟浩然诗划分在天部、地部、人事、释门、道门、隐逸、寺院、酬和、寄赠、送行、留别、行迈、悲悼与居处等14 个部类里。王辉斌先生在其《孟浩然研究》里谈到“从题材与内容角度而言,孟浩然的诗大致由‘山水田园’、‘交往赠答’、‘怀思兴叹’三类构成”[5],王先生认为孟诗中凡诗题中冠有“送”“同”“留别”“和”“贻”“宴”“赠”“寄”“访”等字的均可算在交往赠答的范畴内。比如《文苑英华》选录的《送王昌龄之岭南》《送韩使君除洪州都督》《送张子容进士赴举》《留别王侍御》《和张明府登鹿门山》《宴张记室宅》和《赠萧少府》等诗。这些交往酬答类的诗歌在《文苑英华》选录的孟诗中数量众多,引人注目,可见《文苑英华》选家们对孟浩然唱和酬答诗的欣赏态度。

(三)孟诗中释道二家的宗教色彩

《文苑英华》除了录有孟浩然的山水诗,还收录了部分宗教诗。在《文苑英华》选录的孟浩然诗歌作品里,涉及游访佛寺、道观等宗教建筑,或者直接或间接地以佛僧、道士为描写对象的含有宗教色彩的诗歌不在少数,统计得释门2 首,道门5 首,寺院7 首,共计14 首。

在《文苑英华》选录的孟浩然宗教诗中,佛教诗数量占绝对优势。孟浩然一生游历了无数名观古刹,结交过众多方外之人,在诗中也多次阐释佛理,言说要义,流露出对佛教之事的诚挚向往之情。如《文苑英华》中记述佛事活动的《腊月八日于剡县石城寺礼拜》全诗记叙了诗人至剡县的石城寺参加弥勒佛石像的“礼拜”一事,通过对石城寺周围清雅幽深环境与静谧庄严的内心描写,渲染了一种极浓厚的佛禅之境。除此之外,此诗中的禅意也有赖于诗中多次运用到的佛家术语,如“石壁开金像,香山绕铁围”“愿承功德水,此濯灌尘机”等,除了增添整首诗的禅意之外,也显示出作者对于佛家经典的深入研习与对佛法大义的领悟。

《文苑英华》编纂者们不仅关注到孟浩然蕴含禅意的佛教诗,也注意到孟浩然与道教的密切联系。孟浩然多次在其道教诗中参悟道法、表现自己对道教圣地的向往以及对得道成仙的渴望。比如《宿天台桐柏观》中诗人泛舟远行,途径桐柏观便在此停留休憩。“息阴憩桐柏,采秀弄芝草”,在道观里的一切都让诗人清晰地感受到抛却俗世纷扰的必要与求仙问道的乐趣,遂结尾诗人发出学老子发出“纷吾远游意,学此长生道”的长生之道、隐居山林的喟叹,充分表现了诗人对修道之人隐逸生活的追慕。

三、《文苑英华》选孟诗的原因论析

公元960 年,宋太祖赵匡胤发动兵变,建立宋朝,宋太宗后又平定北方,实现南北统一。鉴于晚唐五代以来的藩镇割据、武将专权带来的国君势弱、长期分裂的历史教训,宋初统治者开国之初便实行了一系列的应对政策,并由此产生了一系列连锁反应。在当时特殊政治环境、时代风尚以及文人心态的影响下,北宋初期形成了一套独特的诗学观念,而《文苑英华》正是在这种诗学观念的影响下编纂而成,选家们在《文苑英华》中对孟浩然诗做出以上接受上的偏重,正是在这种诗学观念笼罩下做出的选择。

(一)不录孟浩然田园诗——帝王的政治隐性倾轧与尚文采轻浅近的文臣审美

孟浩然是盛唐时期山水田园诗派的主要代表人物,他的山水田园诗也代表了其诗歌创作的最高成就。但在《文苑英华》中,选家们对孟氏的山水诗与田园诗表现出了两种截然不同的态度——选录的山水诗数量众多但对田园诗态度冷淡。结合宋初的时代背景以及文化政策思考,其原因大致有二:

一是偃武右文国策下对文臣的不信任,以致文臣自觉报国艰难转而追求山水清音。太祖、太宗为稳固新生政权加强了中央集权并制定了一系列文化政策,企图以文治软化文人心态,让他们沉溺自我世界而无暇顾及社会与民生。周必大在《文苑英华跋》曾言:“太宗皇帝丁时太平,以文化成天下。既得诸国图集,聚名士于朝,诏修三大书”[6],一语中的。修书在帝王眼中不只是要去粗取精,选取前代诗文精华以利当代,或更有统治者分散文臣精力,消磨文臣志气的深意。封建帝王对臣子积极参政议政本就带有一种天然的警惕,更遑论是在臣下发动兵变成为上位者、朝廷中相当一部分的文臣如李昉、徐铉、杨徽之均是前朝旧臣的北宋。杨亿为前辈杨徽之作的传记中就提到太祖与杨徽之的一次对答,太祖遣近臣“廉访谣俗”,所遣使者是杨徽之的故交,杨徽之语之曰:“应天顺人,海内宁一,所宜崇儒教厚民风”,使者归来之后“具白其语”,太祖闻后大怒,“以其讪上”[7],遂将杨徽之一贬再贬。一句极周正的评价却招致太祖“讪上”的强烈不满,可见在太祖眼里,像杨徽之这样的御用文臣根本不具备品评朝政的资格与能力。在宋初帝王的治国方略里,这些文臣只能起到抑制武臣权力、润饰太平盛世的装饰作用,对建设江山社稷并无多大助益。太祖甚至放言:“朕令选儒臣干事百余,分治大藩,纵皆贪污,亦未及武臣一人矣”[8],足见其对文臣的轻视。

宋初统治者一方面忌惮武将,从而实行偃武右文政策,另一方面又对文臣的执政能力充满不信任,不肯放权。在这种表面繁花锦簇、实则如履薄冰的政治环境中,宋初的文人士大夫们很难在政治上实现自己的抱负,于是他们调转重心,关注自身,寻山访水,逐渐进入半仕半隐的状态。虽然文臣们在政治上很难一展治国雄心,但是统治者在其物质生活上的投入却毫不吝啬,这就使这些馆阁文臣有充足的时间、金钱投身于闲散安逸的游山玩水中,上行下效,朝堂上下皆是如此,一时之间山林隐逸之风大盛。此时唐代那些带有平静悠闲情趣与赞颂山川形胜的诗歌便自然而然地进入了宋初文人们的审美视域,在宋初文人群体当中形成了一种平淡清远又闲适雅丽的艺术追求。而这一诉求便刚好与孟浩然山水诗中的清丽淡远之气相契合,同时又与粗茶淡饭、自给自足的田园生活迥然相异,由此《文苑英华》编选者们看重孟襄阳的山水诗便已不足为奇。

孟浩然被收录在《文苑英华》中的山水诗歌数量众多,宋初文人正是在宋初政治的隐性倾轧与强势引导下以及对唐人诗作里山水清音的体认中一步步走向对平淡清远诗歌风格的认同的。如果说孟氏描写洞庭山水的名篇《望洞庭湖赠张丞相》只与宋初文人喜山乐水的游玩心态相合而与其平淡从容的半仕半隐心态有所出入的话,那在孟氏的另外一首“居处”类诗《晚春题远上人南亭》中,诗人的心境与之前就判然不同,此诗作于孟浩然生平晚期,诗中已然没有了“欲济无舟楫”想要一展抱负的雄心壮志,有的只是“给园支遁隐,虚寂养身和”这种对山水隐逸生活以及佛家养身养性之法的怡然自得。

《文苑英华》不录田园诗的原因之二便是宋初文臣选诗以“撮其精要”“精加诠择”为标准,以选取诗歌中的精华为要,对诗歌的文采和抒情性比较重视,而对一些浅近尚实、近乎口语的诗并无好感。这一点可从《文苑英华》对批评“吟咏情性”、反对“丽靡之词”[9]的裴子野文学集团的态度上看出,《文苑英华》只录有裴子野诗两首,对集团里的刘显、刘之遴、殷芸、阮孝绪、顾协等人的诗全然不录。宋人不喜过于浅近朴野的诗歌还可从《文苑英华》不录唐人王梵志、寒山、拾得、丰干等人的浅俗之诗以及民间民歌中得以证明。而孟浩然的田园诗常用白描,语言也大多是了无修饰的本色之语,朴野无华,“甚至淡到令你疑心到底有诗没有”[10],情感表达上和缓自持,比如孟浩然未被录入的田园诗名篇《裴司士员司户见寻》,全诗四联朴素平淡,自然清新。孟浩然用极寻常的语言将友人骑马来访,主人热情招待之事娓娓道出,“写景浑成而不雕琢,句句自然,了无刻迹”[11]。孟浩然的另一首田园佳作《过故人庄》也是如此,构思晓畅,语言质朴,并无宋初馆阁文人所期许的回环曲折、精致典雅之妙。甚至对待《文苑英华》里收诗最多的白居易都是如此,白居易所作的那些过于浅俗之诗《文苑英华》并未过多收录,何水英在其《〈文苑英华〉诗研究》中提到,反而是那些杯酒光景间的抒发日常情志的短小篇章和次韵相酬的长篇排律,即被白居易归入杂律类的诗歌在《文苑英华》中著录最多,最受偏爱。而这类诗作往往意境清雅,用词讲究锤炼,雅致脱俗,契合士大夫阶层重典尚雅的文学审美。

(二)对孟浩然唱和酬答诗的欣赏——装点升平的需要与元白唱和之风的盛行

赠答诗是中国文学中十分特殊的一类作品,“所谓赠,是先作诗送给别人,答,则系就来诗旨意进行回答。其回环往复之际,自然形成一对应自足的情意结构”[12]。有唐一代,文人以诗相赠成为一种社会风尚。孟浩然一生好交际,与之交游者甚众,在其诗歌作品里也与多位友人进行过赠答唱和。孟浩然的酬唱诗“既有亲朋饯行时的赋诗、也有文人间交往时的遥赠赋诗,还有酒宴之上、游玩途中的赋诗相赠”[13]。这样的诗在《文苑英华》“酬唱”“寄赠”“送行”与“留别”四部收录约30 首,是《文苑英华》收录孟诗题材比重较大的一类,约占收录总量的三分之一。这些诗作情感基调大多闲适愉快,诗风清淡高远。比如《寒夜张明府宅宴》一诗便将友人相聚时尽情畅饮、以作诗为乐的宴会氛围描绘地自然欢快,连窗外大亮晓鸡报鸣都未曾察觉。赏读全诗,可以清晰地感知到诗人与友人一同赏雪景、赋雅诗、品佳酿、听清音的满足与自适。

《文苑英华》编纂者对孟诗做出这样的接受首先与北宋初年特殊的政治环境密不可分。宋初统治者优待文臣,鼓励文人士大夫优游享乐、以歌酒相娱,劝他们“多置歌儿舞女,日饮酒相欢以终天年”[14],希望在全国营造出一种闲适优雅的太平气象,朝野上下唱和游乐之风甚炽,甚至贵为帝王的宋太祖也时常与臣子宴饮娱乐,以诗文相和。如雍熙元年三月乙丑,太宗诏宰相近臣赏花于后院,上曰:“春气宣和,万物畅茂,四方无事,朕以天下之乐为乐,宜令侍从词臣各赋诗”[15],后来每岁赏花钓鱼曲宴赋诗便成为定制。君臣唱和最具代表性的事件便是宋太宗与《文苑英华》主要编纂者之一的李昉之间的诗作唱和,在当时就被传为佳话:“李文正昉,太宗在周朝已知其姓,及即位,用以为相。尝语文正曰:‘卿在周朝,未曾倾陷人,可谓善人君子。’故曰太宗遇之亦厚。年老罢相,每内宴,必先赴坐。尝献诗曰:‘微臣自愧头如雪,也向钧天侍玉皇。’太宗和之以赐,曰:‘珍重老臣纯不已,我惭寡昧继三皇。’”[16]此外,据宋人吴处厚的《青箱杂记》卷三所载,真宗皇帝复置杨徽之、夏侯峤、吕文仲为翰林侍读学士,闲暇时常常作诗互为酬答[17]。《文苑英华》对孟浩然唱和酬答类诗歌的大量收录,何尝不是馆阁文臣迎合帝王“天下无事”自足心态的体现?

宋初文臣乐于创作赠答酬唱类诗歌除了有君王的支持与装点升平景象的需要外,还与当时文坛盛行的崇白之风有关。“宋初诸子,皆祖乐天”[18]并非虚传,尊白学白成为当时文坛的一大特色。其中,对白居易与元稹、刘禹锡等人的唱和之作更是推崇。严羽在《沧浪诗话》里论及晚唐五代诗风对宋初文坛的影响时说:“古人酬唱不次韵,此风始盛于元白、皮陆,本朝诸贤,乃以此而斗工,遂至往复有八、九和者”[19],严羽认为,宋初的文人多喜爱唱和诗,相互之间往来唱和,以此逞才斗能、娱乐消遣,而这种唱和诗风正是源于白居易与元稹等友人间的酬答唱和。宋初大臣对白居易的追慕最为狂热的便是《文苑英华》的主要编纂者之一的李昉,他与李至交往酬答的诗歌集《二李唱和集》便是宋初唱和诗中宗白倾向最明显的作品。《二李唱和集》中,“登临”“游荡”“宾筵”“高卧”等对闲适生活描述的词的出现频率很高,所吟咏的对象也与白诗中的诗书茶酒、飞鸟修竹所差无几,在创作思想上李昉也深刻认同白居易老年时期“省躬审分何侥幸,值酒逢歌且欢喜。忘荣知足委天和,亦应得尽生生理”[20]的功名利禄不如心灵愉悦的知足省分思想,还不时流露出“万事不关思想内,一心长在咏歌中”[21]的知足内敛心态。除了李昉之外,《文苑英华》诗部的主要编纂者杨徽之诗中的崇白特征也较为明显,他在《览韩偓郑谷诗因呈太素》诗中曾云:“顺熟合依元白体,清新堪拟郑韩吟。”而《文苑英华》对白居易杂律唱和诗选录最多也是直接证明。其余文臣如徐铉、徐锴、王禹偁等也加入了对白居易唱和诗的效仿创作中,他们官重而身闲,在朝谒之余以篇章和答,颇得自适。正是在这样一个尊白崇唐文化浪潮的推动下,与白居易同为唐人且创作成就颇高的孟氏交往赠答题材的诗歌便被大量择选进入了《文苑英华》中。

(三)孟诗中释道二家的宗教色彩——三教合流的时代背景与崇佛尚道的文人心态

宋初的馆阁文臣们在《文苑英华》里对孟浩然超脱世俗、向往佛道的宗教诗的选录与当时儒、释、道三教合流的社会背景息息相关。与多数封建王朝独尊儒学,对佛道二家进行压制的宗教政策不同,北宋初年的太祖、太宗立足于当下社会环境,出于维护统治、巩固人心的需要,虽仍以儒家思想为治国之本,但对其他二教也都一并用之,使儒释道三家并行不悖,它们相互渗透、相互影响,最后走向三教合一。

宋初统治者们采取了一系列扶持佛道二教发展的措施。比如宋太祖赵匡胤登基不久便下令新建佛寺、翻修扩建许多旧寺。如乾德三年,下令修葺杭州昭庆寺。开宝三年,宋太祖又敕修京师旧封禅寺为开宝寺。太宗即位后依旧礼佛有加,太平兴国二年,宋太宗把龙兴寺改为太平兴国寺,“官为营葺,极于宏壮”[22],并令其供奉太祖塑像。宋初统治者除了在佛寺的修建上不遗余力,他们还积极地推动翻译佛经,编印各类佛教典籍。太祖登位不久,即诏四川转运使沈义伦以金银字写《金刚经》进上。开宝四年,宋太祖命张从信往益州负责雕刻《大藏经》。五年,诏雕佛经一藏,计13 万板,这是最早的大藏刊本。太宗对译经工作十分重视,“以光禄卿汤公悦、兵部员外郎张公洎润色之。后赵文定、杨文公、晁文元、李尚书维皆为译经润文官”[23]123,多次亲访译经院,诏见译经人员并赐予丰厚的财物。

而对于道教,宋太祖与宋太宗同样出于政治考虑扶持其发展。宋太祖自言:“《老子》五千言,读之甚有益,治身治国,并在其中。”[23]37宋初两位皇帝除了在治国观念上接受道教,在行为上也做出了许多推动道教发展的举措。北宋建国之后,太祖、太宗屡屡下诏召见、封赏道士并搜访道经、敕建宫观。如太祖建隆二年二月,诏“依旧制,赐左右街僧道十人紫衣师号”[24]。宋太宗对黄老之道更为狂热,曾经公开宣称 “清静致治,黄老之深旨出。夫万务 (物) 自有为,以至于无为。无为之道,朕当力行之”[25]。其尊道之心可见一斑。在统治者如此大力推行三教并行政策的背景下,《文苑英华》作为北宋时期一部大型的官修选集,自然而然地对佛教诗与道教诗也给予了相当的重视。

此外,在三教合流的时代背景的影响之外,《文苑英华》选录不少孟浩然宗教诗还受到当时文人崇佛尚道心态的感染。李昉老年喜谈佛道,游历寺庙道观,与友人参佛论道,用佛理道法修养身心是其闲居生活的重要内容之一,亦在他的诗歌中多有体现。如在他的《数日来顿踈酬唱,若无牵率,宁度郁蒸?辄贡狂吟,用惊昼寝》与他的《和“夏日直秘阁”之什》两首宗教诗中,僧道之人的淡泊出世与寺宇生活的宁静使得徜徉于此的诗人忘记了俗世的纷争与执念,自然流露出飘然出世的淡然情怀。李昉并不是个例,徐铉、王禹偁、杨亿等当时重要的文学家也都喜欢与高僧、道士来往,一同论佛法、谈神异,并为寺院与道观撰写了大量碑铭,这都体现出宋初文臣们对佛教表现出的一种亲近的态度。因此宋初文臣们在三教合流的时代背景以及自身崇佛向道心态的双重作用下,对孟浩然的宗教诗也表现出了一定的重视。

通过对这些诗歌侧重的分析,可窥见在宋初特殊的时代背景、时代风尚以及文人心态多种因素陶染下馆阁文臣们编录《文苑英华》时的选录标准,以及隐藏在编选标准背后的宋初馆阁文臣们的诗学观念。可见,宋初主流文化圈对孟浩然的态度较为复杂,一方面,他们难免被其艺术魅力所吸引,另一方面,孟浩然诗中的朴野自然的平民意识与他游离于主流文化价值观以外的个性为正统阶层难以容忍。

综上所述,作为宋初官方话语指导下的一部具有唐诗选本性质的文学总集,《文苑英华》一方面以其超大的容量和鲜明的选诗标准引导宋初诗学的整体走向,另一方面也是宋初审美风尚在唐诗接受领域的生动呈现。通过对《文苑英华》中孟浩然诗歌选录情况的分析与研究,可大致了解孟浩然在宋初特殊的政治环境以及审美风向下的接受情况,也可看到宋初馆阁文人强化诗歌风雅传统、关注个人倾向日常生活以及追求以佛道思想观照内心的诗学意识。