介入治疗在四肢严重冻结性冷伤的临床应用效果及安全性分析*

苏海涛,阚 侃,屠华雷,张鸿稚,李宜姝,李宗瑜

哈尔滨市第五医院烧伤整形科,黑龙江 哈尔滨 150040

冻结性冷伤是指机体短时间暴露于极低温或长时间暴露于冰点以下的低温环境而引起的机体组织的损伤,又称冻伤,是高寒地区冬季常见的急症。严重冻结性冷伤的截肢率高[1],对患者造成的危害大。血液循环障碍是冷伤造成组织坏死的重要原因[2]。 在血管周期性收缩和扩张以后,血管呈持续性收缩,血流减慢,血液中有形成分堆积,形成淤积性血栓,造成微循环障碍,从而造成组织细胞的缺氧和代谢障碍[3]。本研究采用经导管动脉灌注溶栓剂四肢严重冻结伤,使冻结伤后形成的微血栓或血栓溶解,改善组织灌注,效果显著,现将结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2019 年1 月—2023 年2 月于哈尔滨市第五医院就诊的45例四肢重度冻结性冷伤患者作为研究对象,按照治疗手段的不同分为介入组(22 例)和常规组(23 例)。介入组:男12 例,女10 例;年龄35~57 岁,平均年龄(43.91±7.45)岁;冻伤程度Ⅲ度17例,Ⅳ度5例;上肢10例,下肢11 例。常规组:男12 例,女11 例;年龄34~58岁,平均年龄(44.13±7.37)岁;冻伤程度Ⅲ度16 例,Ⅳ度7例;上肢11例,下肢12例。两组患者基础临床资料具有可比性(P>0.05)。本研究符合《赫尔辛基宣言》的基本原则。根据哈尔滨市第五医院伦理委员会政策,临床资料可以在不泄露患者身份的前提下进行分析、使用。

纳入标准:严重冻伤经复温后肢端循环无改善,存在动脉搏动减弱或消失;多普勒超声波探测不到血流信号;血管造影显示血管闭塞;血管内充盈缺损(血栓);血流滞缓和组织灌注缺失等表现。排除标准:合并创伤,颅脑出血和梗死,近期拟行外科手术,严重筋膜间隙综合征,出血性疾病及孕妇等,轻度冻伤(Ⅰ、Ⅱ度),冻伤超过48 h。

1.2 治疗方法

1.2.1 术前准备 术前完善各项常规检查:包括血常规、凝血功能、D-二聚体、生化;心电图、X 线平片、血管超声;术前由烧伤科、介入科医生共同评估,符合入组标准,患者及家属签署介入治疗知情同意书。

1.2.2 常规治疗 两组患者入院后立即用42 ℃温水浸泡冻伤部位,每次30 min,2 次/d,持续应用至伤后7 d;同时应用红外线治疗仪(HP-A 型,开封市康复医用设备有限公司)或红光治疗仪(JTN-400 型,武汉市九头鸟医疗仪器开发有限公司)照射患处,3次/d,每次40 min。

1.2.3 改善微循环和扩张血管药物应用 伤后1 周内入院者在入院后静脉滴注右旋糖酐250~500 mL,2 次/d,以改善微循环,持续应用至伤后7 d;肌内注射罂粟碱30 mg,2 次/d,有条件者静脉推注前列地尔注射液10 μg,1 次/d,以扩张血管,预防或消除血管内红细胞聚集、血栓,均持续应用至伤后7 d。

1.2.4 抗感染药物应用 伤后1 周内入院者,静脉滴注头孢哌酮/舒巴坦,3.0 g/次,2 次/d,预防感染,持续应用至伤后7 d。超过伤后1周入院者根据创周有无红肿、发热等情况决定是否应用头孢哌酮/舒巴坦,必要时应用抗厌氧菌药物替硝唑(800 mg/次,2次/d)。

1.2.5 其他 除进行上述处理外,患者入院后立即剔除冻伤部位周围毛发,清除创面及创周污物、异物和污垢,尽量剪破水疱排空水疱液,以免张力过大影响血供恢复,并彻底清除坏死剥脱组织。患者的浅Ⅱ度、深Ⅱ度冻伤创面涂抹磺胺嘧啶锌霜或硝酸银软膏并包扎,根据外敷料浸透情况换药1~2 次/d。根据冻伤创面变化情况考虑是否采取暴露治疗,需暴露治疗者应用磺胺嘧啶银糊剂外涂。

1.2.6 介入治疗 穿刺入路:局麻下穿刺患肢同侧或对侧股动脉,也可为桡动脉,当为多个肢体冻伤时可采用2 个及以上穿刺入路。血管造影:留置4F 动脉鞘,插入4F 造影导管,通过血管造影明确病变范围,插入微导管,导管头端留置于冻伤肢体供血动脉近端,留置导管,术后每24 h 复查动脉造影,评估双侧损伤部位血流恢复情况有何差异。溶栓剂: 尿激酶:总剂量为1.5~2.0 万IU/kg;先经导管给以冲击量20~30 万IU,剩余量分2 次、间隔6 h,每次用生理盐水稀释至100 mL、灌注30 min;如果为多个肢体冻伤,可将尿激酶分成数个等分灌注、总剂量不变;总疗程一般不超过72 h。

1.2.7 术后监测 大体观察:皮肤颜色、皮温、肿胀程度等;实验室检查:术后每24 h复查血常规、凝血功能;术后每24 h复查血管超声。血管造影:术后每24 h复查动脉造影,评估损伤部位血流恢复情况,最大灌注时间一般不超过72 h,但治疗期间损伤部位血流持续改善者可适当延长。

1.3 观察指标

(1)血管造影疗效的判定。有效:冻伤肢体的血管形态恢复正常,充盈缺损(血栓)消失,组织灌注正常、无染色缺损;部分有效:血管痉挛或阻塞减轻,灌注缺失范围缩小;无效。(2)两组患者创面愈合时间、截肢率。(3)两组患者溶栓并发症的比较。

1.4 统计学方法

采用SPSS 21.0 软件进行统计分析。计量资料以均数±标准差(±s)表示,组间比较采用t检验。计数资料以例数和百分比(%)表示,组间比较采用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者血管造影疗效情况

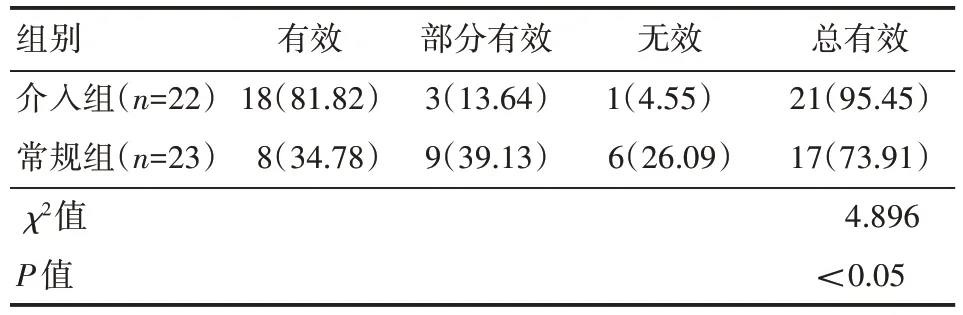

介入组患者血管造影疗效优于常规组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者血管造影疗效情况 例(%)

2.2 两组患者创面愈合时间及截肢情况

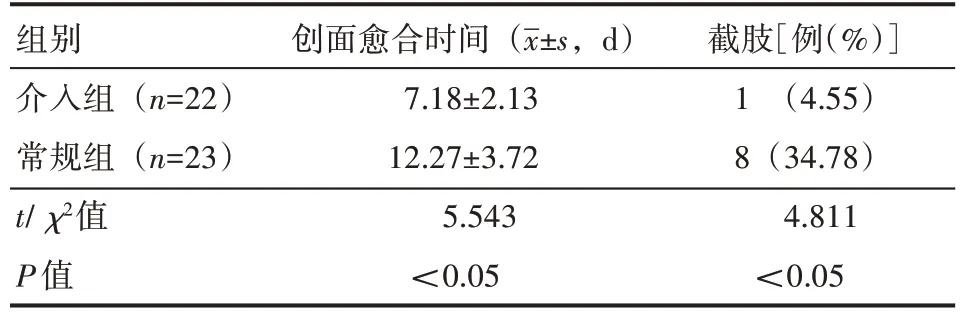

采取相应干预措施后,介入组患者愈合时间及截肢率均低于常规组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组患者创面愈合时间及截肢情况

2.3 两组患者溶栓并发症发生情况

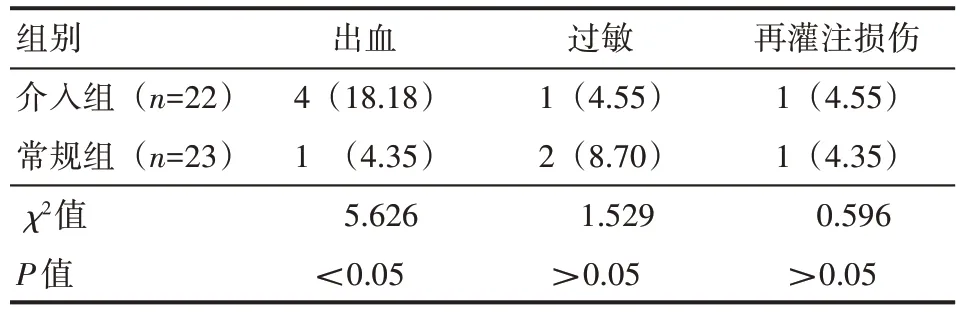

治疗后,溶栓并发症发生情况介入组患者出血发生率高于常规组,差异有统计学意义(P<0.05);过敏及再灌注损伤发生比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表3。

表3 两组患者溶栓并发症发生情况 例(%)

3 讨论

冻伤是我省冬季的多发病之一,严重者往往会造成肢体的坏死,甚至截肢。其主要的病理过程在于人体局部接触冰点以下的低温时,发生强烈的血管收缩反应,如果接触时间稍久或温度很低,则细胞外液甚至连同细胞内液可形成冰晶,冻伤损害主要发生在冻融后局部血管扩张、充血、渗出,并有微血栓或血栓形成,组织内冰晶及其融化过程造成的组织破坏和细胞坏死。所以,冻伤的早期治疗至关重要[4]。

传统的快速复温治疗仅针对冻结前期和冻结期细胞外和细胞内冰晶形成。然而,微血管内血栓形成使组织灌注减少、导致缺血坏死是复温治疗所不能逆转的。在认识到单纯复温治疗的限度后,多种辅助治疗措施被用于治疗严重冻伤[5]。而临床实践证明,这些辅助治疗并未有效地降低截肢率。将溶栓治疗引入治疗严重冻伤始于1987年,而此种方法真正受到关注是2009年之后;静脉全身溶栓能够提高严重冻伤的疗效,降低截肢率,但有较高的出血并发症发生率。经导管介入性动脉内溶栓术是一治疗严重冻伤的探索性技术。早期动物实验证实,经导管动脉内灌注t-PA 是一种有希望的治疗方法,可显著降低实验动物的截肢率[6]。

经导管动脉内溶栓的基本理念是:早期在局部动脉内给以溶栓剂,可及时溶解微血管内血栓,联合肝素抗凝治疗可及时恢复血流灌注,避免或降低组织坏死的范围和程度,促进组织修复,降低截肢率。与全身静脉溶栓相比,经导管动脉内溶栓的局部药物浓度高(是静脉输注的10~50 倍)、溶栓效率高、使用总剂量低、全身浓度低(可降低全身溶栓的并发症)。由于早期的介入技术不够完善,穿刺针和导管比较粗,临床应用有一定限度。近年来,随着介入器材的改进、介入技术的进步,如穿刺针和导管的细型化、微导管/微导丝的普及应用、血管内留置导管治疗技术的成熟等,介入性导管溶栓技术在治疗冻伤方面受到关注[7]。

本研究选用经动脉灌注抗凝、溶栓和扩血管药物治疗严重冻伤的理论依据是由于严重冻伤肢体血管内膜受到损伤,继而形成血栓以及血管痉挛、狭窄。冻伤患者因为长时间处于低温条件下,血管内皮组织严重收缩,导致细胞外液与内液结成冰晶,直接对细胞组织结构和血管内皮细胞造成严重损害,发生局部血液循环障碍,最终损害末梢肢端,局部组织细胞坏死触发凋亡机制启动,向组织内释放炎症介质,继而形成血栓导致机体组织由于长时间缺氧缺血,发生深度损伤。经导管介入性动脉内溶栓治疗通过导管对患者动脉再灌注处于栓塞状态的血管进行疏通,重新灌注患者局部缺血的组织,恢复组织供血。有研究[8]发现,经导管介入性动脉内溶栓治疗方案中向导管注入抗凝、溶栓、扩血管等药剂在治疗冻伤患者疗效较突出。有研究[9]发现,重度冻伤的患者在局部低温损害继发缺血缺氧的过程中,受损组织释放炎症介质,进一步对血管内皮细胞及机体组织造成损伤,形成血栓。经导管介入性动脉内溶栓治疗对受损组织的血液循环起到恢复作用,积极控制组织损害的范围并促进修复,防止血栓形成同时疏通血管。

基于以上理论依据,本研究选用经导管动脉灌注溶栓药物治疗严重冻结性冷伤结果发现:经导管介入性动脉内溶栓治疗通过导管对患者动脉再灌注处于栓塞状态的血管,将栓塞状态的血管进行疏通,患者局部缺血的组织重新灌注,使得组织供血得到恢复。采取相应干预措施后,介入组愈合时间及截肢率均低于常规组,说明经导管介入性动脉内溶栓治疗能够加速创面愈合,控制患者的截肢率,为患者预后帮助较大。治疗后,溶栓并发症发生情况介入组出血发生率高于常规组;过敏及再灌注损伤发生率无差异。经导管介入性动脉内溶栓治疗可提升严重冻结性冷伤患者的疗效,但出血发生率较高,这与既往研究结果一致[10]。

综上,经导管介入性动脉内溶栓治疗联合快速复温治疗对于严重冻结性冷伤患者疗效突出,能够优化患者的末梢循环,防止血小板聚集,控制形成血栓作用明显,能够缩短冻结性冷伤的创面愈合时间、降低截肢率。