论翻译活动的文化具身性

——具身认知动力系统视阈下翻译主体间性研究

尹穗琼

(湖南城市学院 人文学院, 湖南 益阳 421300)

一、从主体性到主体间性

17世纪,在以笛卡尔为代表的身心二元论理性哲学引发了哲学的认识论转向后,近代哲学的主体性形而上学开始确立,人的主体性原则得以彰显,主客二分的哲学研究范式开始发力。主体性形而上学反映到翻译研究领域,文本作者地位急剧上升,作者意图成为意义本源和终极参照,形成语文学派的作者中心论[1]。20世纪初,现代语言学之父索绪尔开创结构主义语言学,他和之后的结构主义语言学家雅各布森、转换生成语法提出者语言学家乔姆斯基的结构主义观点影响到语言学、社会学、历史学和文学等领域。结构主义认为文本意义来自语言内部结构,人类语言在语法和语义上都有普遍性,文本就是意义的决定者。结构主义运用到翻译研究领域后,研究者认为翻译是纯粹的语言转换活动,各种语言具有同等表达力,主张对文本意义进行客观分析,以各种翻译对等理论为代表,形成了语言学派的文本(原文)中心论[1]。20世纪60、70年代,解构主义思潮云涌,现象学、存在主义、阐释学、交往行动主义理论的出现消解了二元对立和各种中心主义,主体间性转向成为现代西方哲学发展的新趋势。哲学研究主体间性转向是对消除中心论的整体主义方法论的正面回应。20世纪80年代,翻译研究领域也开始出现文化转向,原文中心论被破除,翻译研究对象泛化,扩大到影响翻译的各类社会文化因素,原作者和原文地位下降,目的语社会文化因素凸显。随着解构主义倡导翻译不确定性和意义延异,颠覆原文译文关系的互文性也进入翻译研究,主体间性研究成为继主体研究之后翻译研究领域的重要课题。

我国对翻译主体问题的系统性研究肇始于2003年《中国翻译》特设的“翻译主体研究”栏目,其主要聚焦于作者、译者和读者三个主体,其中译者主体性研究最多。同时翻译的主体间性问题也开始引起关注,学者陈大亮更是提出主体间性转向对翻译研究的建构意义[1]。截至2023年6月,在知网上以“翻译主体间性”为主题的期刊论文有298篇,首现于2001年,2005年研究趋热,2009—2017年研究热度高,近年来热度逐渐下降,2021年基本回到2005年水平。研究主要有视界融合、交往行为两条路径,前者基于伽达默尔阐释学理论,认为积极互动的主体间性使作者、译者和读者和谐共存,达到三者视界融合;后者基于哈贝马斯交往行为理论,主张翻译主体对话应遵守有效性要求[2-5]。多数主体间性研究认定的翻译主体是作者、译者和读者,少数研究将文中人物、翻译发起者、委托者、原文文本也视为翻译主体[3,6-7]。

在本研究中所有影响翻译作品最终面貌的因素均被视为翻译主体,本文从具身认知动力系统理论视角分析翻译的主体间性,即研究各类翻译主体如何相互影响、相互作用,最终生成翻译作品,揭示翻译活动的文化具身性。

二、具身认知动力系统理论

具身认知科学也称第二代认知科学,起源于20世纪70年代,其基本立场是抛弃第一代认知科学的计算隐喻、摒弃认知即计算观点,主张心智源于身体体验[8]28-47。具身认知思想发端于哲学领域,是西方哲学家反思、批判身心二元论的产物。正式提出具身哲学思想的是法国哲学家庞蒂,他从知觉现象学出发,主张身体的知觉是行为产生的基础,而身体嵌入世界之中,知觉、身体和世界是一个统一体[9]。近几十年经过心理学家、神经科学家、认知科学家、认知语言学家、计算机学家的多学科融合探索,具身认知已成为一个集聚了系列思想的准理论体系,对第一代认知科学造成了巨大冲击[10],在心理学、语言学、人类学等学科领域引发了革命,同时也得到计算机科学、神经科学大量研究结果的实证,是认知学、心理学、神经科学等领域的聚焦研究领域[10-11]。目前具身认知尚未形成统一的理论体系,全球研究者还在继续完善这一思想。美国研究者夏皮罗在其两本著作中对具身认知做了全面介绍和解读,其2011年的著作《具身认知》全面梳理了具身认知各派观点,归纳出三大假设:概念形成假设、替代假设和构成假设,并对各派观点进行了辩证分析和评价[8]。3年后他编撰的《具身认知手册》出版,不仅阐述了具身认知理论的渊源和主张,还介绍了具身认知思想在各个领域的广泛应用[12]。

在夏皮罗[8]116-127看来,具身认知科学最有实力挑战第一代认知科学的理论是其动力系统理论,主要提出者有盖尔德、比尔和塞伦。从动力系统角度看,大脑、身体、环境三者相互关联并构成自组织的动力系统;大脑是具身的,与身体有动力交互作用;身体嵌入环境中,且与环境进行动力交互,故认知是情境的;三者之间相互耦合、持续交互作用,认知涌现于大脑、身体和环境之间自组织的动力交互。

三、具身认知动力系统理论对翻译主体间性研究的启示

动力系统理论对翻译主体间性研究的启示可从以下三个角度展开:理论蕴含的整体主义思想、理论核心概念耦合关系、理论的基本概念持续动力交互。

(一)整体主义思想

具身认知源于梅洛-庞蒂的知觉现象学,知觉现象学和其他后现代哲学思潮的涌现,正是对18世纪以来占据主导地位的笛卡尔身心二元论意识哲学的质疑和批判,哲学开始由主体性向主体间性转向。在主体性哲学时期,基本问题为主客关系,体现到翻译研究上,就出现作者—译者、原文—译文、直译—意译、归化—异化、对等—等值等问题,研究始终有一个中心,作者、原文、译者或者译文。哲学向主体间性转向后,其理论表现有现象学的主体间性、存在主义的共在关系、阐释哲学的理解问题、交往哲学的共同交往,其本质是间性研究,是一个“个人与他人、个人与社会、个人与类的关系问题”[13],其研究对象不再是某一个中心或者二元对立,而是一个整体对象以及各部分之间的交互关系,这是一种去中心的整体主义思想,体现到具身认知的动力系统,即大脑、身体、环境三者是基于因果循环的互相耦合、互为依托、交互作用的整体,动力系统没有初始状态、中间状态、结尾状态的机械划分,没有中心说,认知涌现于三者整体性的持续动力交互。

20世纪80年代开始的翻译研究的文化转向已暗含整体主义思想。在文化转向之初,研究对象从文本要素扩大到文本外社会、历史、文化等因素,研究重点从文本结构和形式转到目的语文本及其社会文化因素,甚至延伸到赞助人、诗学、意识形态等方面的影响,完全消解了作者中心、原文中心。有学者认为这一时期形成了译者中心[1],其实不然。解构主义背景下的翻译研究将目的语文化中诸多影响翻译的因素均凸显出来,这些因素仅仅是通过译者传递到了译文中,并非全部源于译者主体,翻译作品是诸多因素整体作用的结果。文学批评的互文性视角进入翻译研究后,得出“义无定义、译无定译”的结论,将翻译研究带向了破除中心之后的另一个极端——相对主义。

从具身认知动力系统蕴含的整体主义思想出发,翻译研究的指导思想应首先破除一切中心论,把翻译活动中关联的各方因素作为整体研究对象,进行主体间性分析,厘清影响翻译活动的各方因素,发现翻译活动各方因素的耦合交互关系,还原各方因素的交互机制和翻译作品的形成机制,探索译者翻译行为、译者所处文化背景、源语和目的语的文化交流环境三者之间的交互作用和因果循环。

以清末民初苏曼殊首次将雪莱诗歌译为汉语事件为例,苏的译诗形式为五言古风,语言以文言为主,完全没有沿袭原诗的格律[14]。从作者中心论看,苏曼殊的翻译很不忠实;从译者中心论看,译者在翻译中占据主导地位;从归化异化角度看,这是完全的归化翻译,或者说是韦努蒂所说的“透明”的翻译,进一步可得出目的语文化战胜了源语文化的结论。然而,该翻译事件影响因素之间的关联以及译作的形成机制远较此复杂。

要破解译作形成机制,需要本着主体间性研究的整体主义思想,厘清各方之间的相互作用和因果关联。从该翻译事件文本内外因素的综合分析可以看出以下三点:其一,翻译选材并非受当时目的语翻译环境的影响,不为文学功利性所左右,而是由译者文艺思想主导的一次特殊选材;其二,目的语文化当时已经受到源语等其他文化的强烈冲击,在译者以其他文体完成的翻译活动中,汉语语言传统已经出现了退守迹象;其三,译诗强烈的归化色彩,一是源于中国强大的诗歌传统,二是源于译者自身的创作习惯,三是源于外域文化在诗歌方面对目的语文化的影响未至巅峰[14]。如此,在由目的语语言常规主宰的翻译作品的表象背后,有着译者翻译行为、目的语文学背景、目的语源语文化交锋大环境三者之间的暗流涌动,作品是在三者持续交互作用下耦合而成的;三者是一个交互作用的整体,缺一不可,它们之间持续交互活动的整体过程才是最终译作面貌的决定因素。

破除中心论以整体主义思想为指导,并不是说翻译活动各主体作用权重完全等同。如在苏曼殊译雪莱诗歌事件中,中国强大的古典诗歌传统对翻译活动的影响明显较其他因素突出,但也不能据此断定目的语诗歌传统的超然主体地位,在清末民初其他的雪莱诗歌翻译事件中,这一传统对不同时期不同译者的影响,对译作形成的作用是大不一样的[15-19]。

(二)耦合关系

耦合是具身认知理论的一个关键概念,源于智利生物学家、哲学家和神经科学家瓦雷拉、加拿大哲学家汤普森和美国认知科学家罗施合著的具身认知科学原典《具身心智:认知科学和人类经验》的认知生成概念:“结构耦合的历史生成了世界。”[20]206动力系统学者盖尔德以瓦特的离心调速器的运转为例做了形象类比说明,他用微分方程组描述一个事实:调速器的飞轮转速、飞球高度和节流阀开合度是持续彼此依赖的,其中任何一个状态的变化都基于其他部分的变化[8]119-123。耦合,指的是各个部分之间互为因果、相辅相成的生成关系。

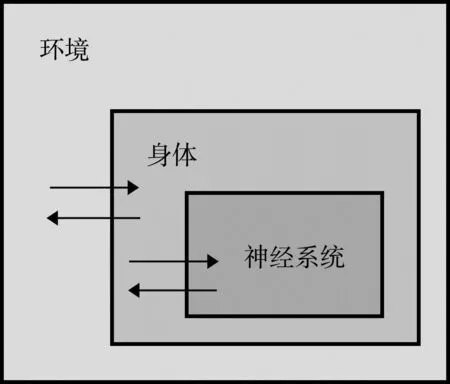

动力系统理论学者认为,认知是具身的和情境的。具身性指大脑与身体进行动力交互作用,情境性指身体是嵌入环境中的,并且与环境进行动力交互作用。三者之间存在一种耦合关系,其中每一项本身都是一个动力系统。比尔将这一观点展示如图1:环境、身体和神经系统各自为动力系统,且持续交互作用,神经系统是具身的,身体是情境的[8]124-127。就像瓦特的离心调速器一样,没有任何单一成分能控制认知活动,认知不属于任何一方,它涌现于大脑、身体和世界之间的动力交互作用,每一部分的变化都基于其他部分的变化,互为因果、不可或缺。

图1 身体、环境、神经系统的耦合关系

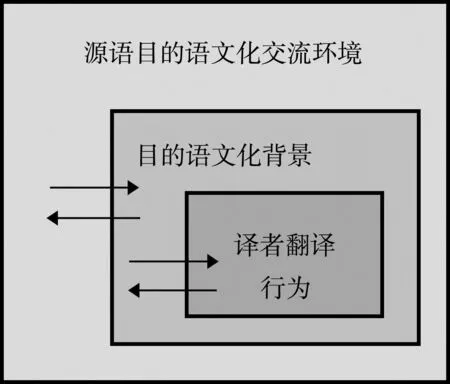

这一理论映射到翻译研究上,翻译事件的最终结果成为译者翻译行为、目的语文化环境、源语目的语文化交流三者动力交互作用、耦合的产物,其中任一部分的变化都有赖于其他二者的变化,三者之间有着互为因果的关系。以1923年郭沫若翻译八首雪莱诗歌事件为例(见表1),作为新文学时期中国新诗的重要奠基人,译者在翻译题材上弃革命而选浪漫,译诗新旧诗体齐肩、文言白话并存,白话诗未引新格律,旧体诗不弃旧辞藻[15]。

表1 郭沫若翻译雪莱诗歌事件的描写研究

通过表1可知,翻译选材、译诗形式、格律和语言的最终面貌都由译者的翻译行为、目的语文化背景和源语目的语交流大环境三方因素交互作用、互为因果而生成。译者的翻译行为嵌入目的语文化背景中,源语目的语交流则影响到目的语文化背景的形成,三者关系类似图1具身认知动力系统理论中大脑、身体和环境之间的关系。三者之间的作用不是单向的,和具身认知动力系统一样,翻译活动的各部是互为因果的、耦合的,不过翻译活动非物理活动,它的社会属性使它不像瓦特的离心调速器那样具有实时直观性,它的时空维度是拉长并延时的。

在郭沫若翻译雪莱诗歌事件中,目的语文化背景在翻译活动发生之前业已形成,而源语目的语文化交流则是目的语文学背景形成的前提,是发生得更早更广的背景环境。译者翻译行为对目的语文化背景的作用、目的语文化背景对源语目的语文化交流环境的作用,则因时空维度的拉长,体现到后续的翻译事件中。清末民初(1895—1928年)雪莱诗歌的译者有苏曼殊、叶玉森、杨铨、陈南士、周作人、郑振铎、郭沫若、顾彭年、田世昌、陈铨、胡适、朱湘、李惟健等人,前期译者的翻译活动均对后来译者翻译的目的语文化背景,即当时的新诗创作和翻译氛围产生了影响,而国内新诗发展的需要又推动了中外诗歌翻译文化交流。三者之间的耦合交互作用如图2所示。

图2 在翻译活动中的耦合关系

雪莱诗最早译入中国是在20世纪10年代,其时在文学创作和翻译领域,文言文开始向白话文转型,呈现出通俗化、口语化趋势,这种“过渡的白话”也出现于小说创作、报刊和小说翻译中。当时的诗歌依然在梁启超提出的“诗界革命”影响之下,不乏固守古典传统者,苏曼殊和杨铨译诗均用古体诗和浅近文言,而叶玉森则用骚体和古奥文言[17]。到1918年,文学革命的倡导人物担心中国传统诗形不适合用来翻译外国诗歌,于是开始尝试新的形式[21]。1920年,胡适出版了中国第一本白话诗《尝试集》,无韵白话诗成了中国诗坛的宠儿。然而,突破了诗形和语言两大障碍的无韵白话新诗却没有大获成功,一方面是因为中国古体诗传统过于强大,古诗新诗之争难分仲伯,周作人1922年和郭沫若1923年的雪莱译诗就体现了迎新弃旧两相难的处境[16];另一方面,无韵白话诗处于脱离传统又无例可循的尴尬境地,当时胡适为摆脱旧诗形提出“作诗如作文”的口号,许多诗人便朝这一方向努力了[22]。1922年,陈南士、郑振铎的雪莱译诗正是这一新诗发展背景的产物[16]。新诗领域无章可循的乱象引起当时诸多诗人的不满,于是其后有人开始尝试从西洋诗中引入新格律和新辞藻[23],这一点在顾彭年1924年的雪莱译诗中表现非常明显,“方块诗”“豆腐干诗”亦见雏形[18]。像顾彭年这种通过译诗引入诗歌新因子的活动日渐频繁,到1926年,新月派为中国新诗寻求新形式的决心则促进了各种形式外国诗歌译入中国的翻译活动,而这些诗歌翻译活动正是朱湘和李惟健得以实现以新格律白话诗翻译雪莱诗歌的华丽转身所处的源语目的语文化交流大环境[19]。在清末民初雪莱诗歌系列翻译活动中,译者翻译行为、目的语文化背景、源语目的语文化交流环境三者环环相扣、互为因果的耦合交互关系清晰可见。如果着眼于单个译者的翻译事件,三者互为因果的关联须进行延时考察;若着眼于整个雪莱诗歌翻译系列,三者之间的耦合是循环流畅的。

(三)持续动力交互

这是具身认知动力系统理论另一基本概念。耦合概念主要着眼于各部分互为因果关系,而持续交互这一概念重点关注认知活动各部分之间因果关系的持续性和动态性。正如在离心调速器的各个部位持续交互变化使调速器得以正常运转一样,认知系统的各成分也是持续交互作用、动态变化的,认知活动过程就像一个因果循环,没有开始、中间和结尾的截然划分。

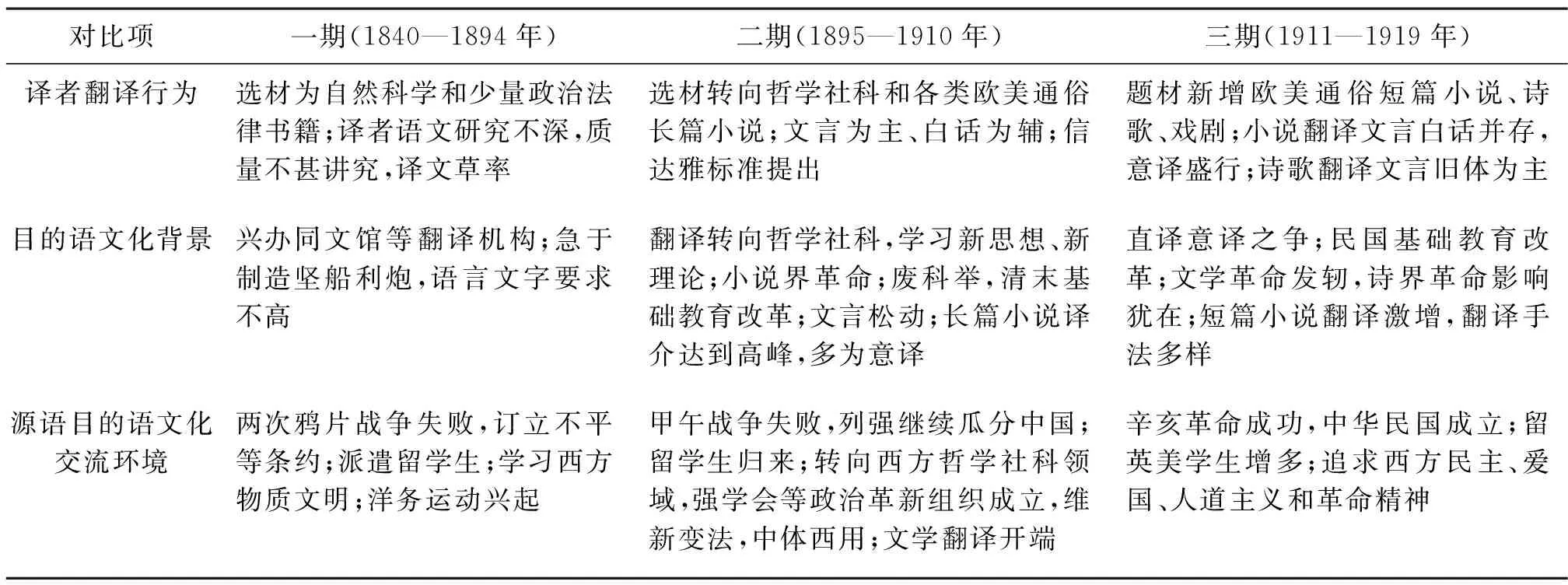

就翻译活动而言,各部分的持续动态交互活动无法完整体现于单一译者翻译事件或者单一翻译系列事件,需要全面考察整个对象时段的翻译活动,才能展示译者翻译行为、目的语文化背景、源语目的语文化交流环境三者之间互为因果的持续交互变化。以清末民初近代翻译活动为例,近代文学始于1840年,综合林榕和陈玉刚两位学者的研究成果[24-25],这一时期的翻译大致可分为三期(见表2):1840—1894年为一期,翻译题材主要是自然科学方面的著述;1895—1910年为二期,翻译题材从自然科学转到社会科学,同时开始翻译西洋文学;1911—1919年“五四”运动为三期,以翻译西洋文学为主。需要说明的是,这只是一个大致的分期,并无绝对时间界限。

表2 清末民初近代翻译分期描写分析

表2体现了各期翻译活动在源语目的语文化交流大环境、目的语文化背景、译者翻译行为三个方面的特征,从整个清末民初时段来看,三者也是互为因果、持续交互作用的。在近代翻译一期,源语目的语文化交流大环境因素直接导致目的语文化背景形成。在两次鸦片战争战败后,清朝和西方列强订立一系列不平等条约,令中国知识分子普遍认为西方胜在物质,意识到“师夷长技”的重要性,洋务运动应运而生;清政府开始派遣留学生学习西方物质文明。同时,清政府大力兴办翻译机构,培养翻译人才,同文馆即创立于1867年。然此阶段翻译质量没有保障,一方面由于事属初创,翻译人才语文研究不深;另一方面,当时有急于造坚船利炮的功利要求,对语言文字要求不高[25]69。这一文化背景作用到译者的具体翻译活动上,翻译选材一般为自然科学方面内容,有少量政治法律书籍,思想和文学方面则没有,而且其翻译质量也不高,马建忠甚至批评译文为“粗陋鄙俚语,未窥门径”[25]70。旨在学习物质文明的翻译引进工作对目的语文化改良效果非常有限。

洋务运动和相应的翻译活动促进了清朝物质文明(尤其是先进武器)飞速发展,然而坚船利炮未能帮助中国取胜中日甲午战争,各国继续在中国划分势力范围实施侵略。中国知识分子意识到仅仅学习西洋物质文明并不能解决问题,便开始寻求政治变革,于是有了“强学会”等各类政治革新团体、“戊戌变法”和维新运动。维新派领袖对小说文体的推崇和对翻译小说的倡导,为译介外域小说提供了理论依据,制造了舆论基础,域外小说译介被视为改良政治、救国救民的重要组成[26]368-369。此后,西洋政治与侦探翻译小说大热,正式拉开了近代文学翻译的大幕,这是近代翻译二期的中外交流环境。

这一大环境作用到目的语文化环境上,翻译重心随之由“格致”转向“政事”,翻译选材开始转向西方社会科学,哲学思想转向社会科学和哲学思想书籍[25]71-72。在小说被视为政治革新工具受到推崇后,欧美长篇小说大量涌入,吸引了众多读者,二期高质量文言翻译和流畅的白话翻译让民众开始大量接触欧美文学作品,尤以长篇小说为甚[27]。同时,对外交流也推动了教育改革,如鼓励兴办学堂、实施基础教育改革、彻底废除科举制度、提倡男女教育机会均等[28],这些措施提升了民众的受教育水平,也培养壮大了当时文学作品(主要是翻译作品)的读者群体。白话长篇小说翻译的涌现大大加速了文言的转型,出现了“五四”新体白话之前“过渡的白话”,尤其是翻译文学的白话比小说和报刊白话更为彻底,导致了文言的退出[29]。近代翻译二期,晚清知识分子救亡图存运动开始向西方社会科学和哲学寻求答案,以严复、梁启超为代表的学者开始系统地译介西方学术名著,其中阐释达尔文进化论的《天演论》的翻译在知识分子中激起极大反响,梁启超等人译介的卢梭主张“天赋人权”的《民约论》极大地震撼了晚清思想界,对后来孙中山倡导的革命运动具有重大的理论启发作用[30]。这是近代翻译二期的目的语文化背景。

文化背景作用于译者翻译行为,体现在翻译选材转向、翻译水平提升、文言翻译大家频出、长篇小说翻译大受追捧等方面。翻译选材向西方社会科学和哲学思想转向,大批重要的西洋哲学和社科著作开始译入[25]71。梁启超为政治革新而宣传译印政治小说,客观上引起了政治、侦探长篇小说翻译大量涌现。一期派遣留学生和兴办翻译机构开始见效,二期译者翻译水平大幅提升,严复提出“信、达、雅”翻译标准。严复翻译的《天演论》和林纾翻译的《巴黎茶花女遗事》影响很大、很受欢迎。在“小说界革命”影响下,大批文学期刊和图书出版商对翻译小说青睐有加,翻译选材开始面向世界文学名著,短篇小说翻译数量有所增长,诗歌翻译也开始出现[26]371。

二期西方学术名著翻译活动,尤其是《天演论》和《民约论》的译介,直接促进了晚清革命思潮的发展,为1911年辛亥革命做了思想理论上的铺垫和准备。辛亥革命成功后,民主革命进入新阶段,留英美学生增多,民众开始追求西方民主、爱国、人道主义,革命精神热情高涨,有了输入西方文化的迫切需求。此外,“域外文学的大量输入,向中国读者打开了一扇通往世界的文学之窗”[26]371。翻译文学的读者除了旧知识分子和市民,教育改革后学堂的设立还造就了一大批新知识分子,他们是翻译小说的忠实读者[31]48-49,进一步促进了中外文化交流,这是近代翻译三期的源语目的语文化交流环境。

三期国内文化背景则以这些事件为特征:基础教育实施改革、直译意译之争、短篇小说翻译激增、文学革命发轫、“诗界革命”影响犹在。民国时期,基础教育改革继续,民众识字教育逐步发展,1912年,《小学教育令》颁布,义务教育以法令形式正式推行[28]。译坛翻译方法有意译和直译两派,前者以严复、林纾为代表,后者则以苏曼殊和鲁迅为先声[32]。读者开始接受欧美短篇通俗小说,以白话翻译外国小说风气渐浓,正是大量面对民众的文学翻译白话为后期的欧化白话提供了最接近的标本,最终逐步形成了“五四”新体白话[21]。梁启超的“诗界革命”虽早在1899年提出,其“新意境、新语句、古风格,三长具备”的纲领依然对本期诗歌翻译的语言和形式有所牵制,而实现诗歌形态转型的白话新诗的诞生则是1917年文学革命之后的事情了[33]。

在这种文化背景下,三期译者翻译行为在翻译选材、翻译语言、翻译风格方面呈现出和前期不一样的特征。翻译选材新增了大量欧美通俗短篇小说和少量欧洲诗歌、戏剧,该期成为清末民初短篇小说翻译的顶峰时期,尤其是1915年的翻译数量为清末民初之冠;而短篇小说翻译活动在当时短篇小说崛起中扮演了重要角色,直接孵化了我国新文学时期现代短篇小说[27]。翻译语言文言白话并存,一方面,文言翻译影响不减,1914年起,商务印务馆开始编辑《林译小说丛书》,林译小说风靡全国[26]377;另一方面,白话翻译日渐风行,早在1898年就有人明确提出“崇白话废文言”的口号,有翻译家既用文言也用白话,如周桂笙、周瘦鹃,有的则基本用白话,如吴梼、伍光建,到“五四”前夕,一些译者的白话译文已经相当流畅[31]50。前面两期翻译界意译盛行,随着文学翻译逐渐成为一项为社会认可的事业,回国留学生人数渐多,部分译者开始重视直译。1909年,周氏兄弟的《域外小说集》就是直译的尝试。文学革命爆发后,新文学倡导者开始在理论上提倡直译、在实践中也更多采用直译[34]。可以说在翻译选材、语言、风格上,三期译者的翻译活动都为“五四”新文学的诞生做了充分必要的准备和推动。

可见,一期、二期、三期在源语目的语文化交流环境、目的语文化背景、译者翻译行为三个层面均是因果循环、持续交互作用的,而三期短篇小说、诗歌、戏剧题材加入,白话翻译逐渐成熟等因素又为后来“五四”新文学做了准备。以此类推,如果将考察时段延长,译者翻译行为、目的语文化背景、源语目的语文化交流大环境的持续交互作用就更加清晰可见了。正是在三者之间环环相扣的循环交互作用下,近代翻译活动持续变化发展,不同时期面貌各异的翻译作品自然涌现于三者之间互为因果循环、持续交互作用之中。

四、结语

尽管翻译作品最终出自译者之手,然而决定译作最终面貌的各方因素远远不是译者个体能全盘左右的,在各因素持续交互作用的过程中,译者翻译行为、文化背景、文化交流环境之间呈现出相应的循环因果和耦合关系。任何译者的翻译行为都是文化具身的,这也是20世纪80年代翻译研究文化转向以来蕴含的核心概念。后来,文化学派的研究囊括了非常多的社会文化因素,翻译活动的文化研究流于纷繁复杂,导致各种泛中心论以及解构主义带来的相对主义滥觞。在翻译的文化研究中,权利、赞助人、意识形态、诗学等因素如果不从动力系统角度科学剖析,那么它们对翻译活动的影响分析往往各自为战,缺乏有机关联。采用具身认知动力系统视角分析不仅能厘清整体事件的各类交互作用,还能清晰地显示各成分之间的因果循环、耦合关系,还原翻译活动的文化全貌,适用于单个翻译事件、单系列翻译事件和一段时期整体翻译活动的研究。翻译活动的文化具身性决定了翻译研究必须和大小文化环境有机结合,将译者放到文化背景中,文化背景又关联到文化交流环境,聚焦各部分之间因果循环和交互耦合作用,进而避免各类中心论和相对主义,使翻译主体间性研究能彰显其文化具身性和交互对话实质。