“劳动育和”:提升学生劳动素养的实践探索

【摘 要】“劳动育和”理念根植于中华优秀传统文化,承载着丰厚的历史意蕴和价值内涵,有利于培养学生的道德品质和人文素养,符合新时代劳动教育的思想理念。追溯理论基础,构建实践谱系,设置“立体式”系列课程、“浸润式”体验活动,融通价值场域,开发评价系统,建立“劳动育和”的共同愿景,促进学生渐进式生长。

【关键词】“劳动育和”;渐进式生长;劳动教育

【中图分类号】G623" 【文献标志码】A" 【文章编号】1005-6009(2024)48-0041-03

2012年11月15日,习近平总书记在十八届中央政治局常委同中外记者见面时的讲话中指出:“人世间的一切幸福都需要靠辛勤的劳动来创造。”2020年3月20日,中共中央、国务院提出《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》(以下简称《意见》),就加强新时代大中小学劳动教育提出“以体力劳动为主,注意手脑并用”要求,并阐明了劳动教育的内涵和特征,指出劳动教育“具有树德、增智、强体、育美的综合育人价值”。劳动教育始终受到高度重视。实践表明,劳动发挥着促使身心和谐、环境和顺、关系和通的重要作用。

一、“劳动育和”的价值内涵

“劳动育和”中的“和”,从汉字范畴来说具有丰富内涵,《说文解字》将“和”解释为“相应”,《广雅》解释为“谐”,这些都表示协调、和谐之意。从哲学范畴来说,“和”具有丰富的审美内涵。老子提出“和”是阴阳二气的矛盾统一,庄子认为天和、人和是顺应自然的哲学说法,“中和位育”作为儒家思想的体现,表示追寻事物内外矛盾的相对统一。劳动教育的过程可以理解为“育和”的过程,表现为劳育与德智体美的融通、学生身心发展的统整等。

劳动教育还直接决定社会主义建设者和接班人的劳动精神面貌、劳动价值取向和劳动技能水平。“劳动育和”正是让劳动教育赋“能”学生成长,让劳动教育成为树“人”的重要路径。对小学生来说,认识到劳动的重要性,树立“劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽”的价值观念,培养勤俭、奋斗、创新、奉献的劳动精神,既为实现劳动教育与德智体美四育的和谐发展、相互融通提供了可能,又充分体现了立德树人的要求。

二、“劳动育和”促进学生劳动素养提升的实施路径

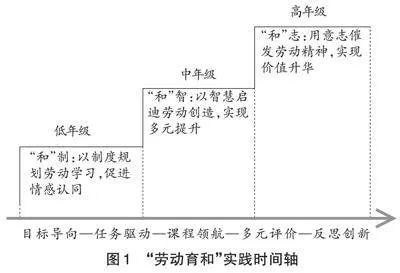

陶行知提倡“在劳力上劳心”,劳动需要“手脑并用”。各种劳动性质都有其特有的知识结构与方法经验,在某种劳动属性发生的同时,劳动的人就会面对各种因素的作用。劳动教育具有思想性、社会性、实践性等特征,“劳动育和”基于劳动教育宏观和微观层面的实践意义,瞄准育人目标,从低中高学段进行分阶、多维、立体探索,围绕“劳动育和”实践时间轴进行实践(见图1)。

时间轴呈现不同年级劳动教育的侧重点,以“目标导向—任务驱动—课程领航—多元评价—反思创新”为贯穿于全程的实践思路。劳动教育以“育和”为主线,不断挖掘、串联、整合教育资源,构建不同年龄段的劳动“梯级式”导向支架、“立体式”课程资源、“浸润式”体验任务、“动态化”评价体系,最终指向学生劳动精神的“渐进”与“升级”,达成“和而不同”。

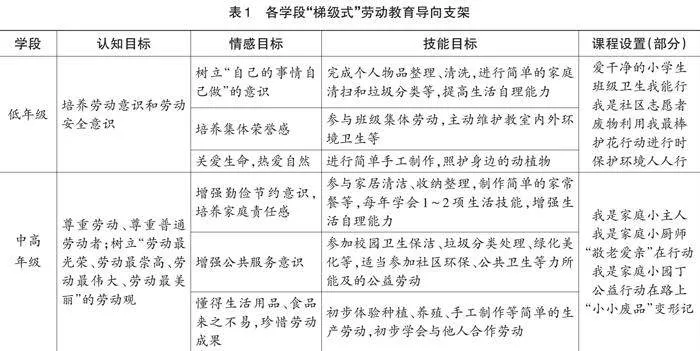

1.设计“梯级式”导向支架

劳动教育面向学生群体,是一般的、普遍的教育,具有制度性、规范性。支架的搭建为学生劳动认知水平的提升提供了支持。在根据《意见》要求、遵循相关劳动理论和学生身心发展规律的基础上,“劳动育和”主张设计认知、情感、技能目标支架,为不同阶段的学生成长搭建向上的阶梯(见表1)。

与目标相对应的是课程支架设置。小学低年级设置“劳动与生活”必修课程,目标是实现 “劳动自理”,做到“自己的事情自己做,别人的事情帮助做,集体的事情共同做”;小学中高年级设置“劳动与技术”必修课程,目标是实现“劳动自爱”,做到“家庭的事情习惯做,不会的事情学着做,集体的事情积极做”。

2.开发“立体式”课程资源

劳动类型一般为日常生活劳动、生产劳动、服务性劳动。劳动教育作为以劳动为中介的实践活动,应当回归自然状态,与自然建立起恰当的联系。

其一,设计多元化主题的“育和课程”五大体系,即“家庭小主人、校园小能手、社区小达人、农场小管家、公益小天使”。课程体系建设是劳动教育的重要方面,在五大体系的基础上,还可以依托地域文化或校本文化,充分挖掘校内外资源,打造特色校本课程和品牌建设。分类别、分学段制定“劳动育和”课程任务群项目清单,并在项目具体实施时注重螺旋上升,让劳动课程“活”起来。

其二,内涵式创新“育和课堂”。架构“和+”劳动教育的新教学模式,让学生在视、触、嗅、听、味五觉中感受“劳动育和”的魅力。同时,结合德智体美四育,开发学科微课堂,勾连育人新途径,丰富劳动新体验。此外,打破校内外的课堂壁垒,开拓“育和校外课堂”,带领学生走进自然、走进社会,用好生活中的“活教材”,让劳动课程“活”起来。

3.开展“浸润式”体验任务

劳动教育融通“和”文化和德智体美四育,充分发挥学生视觉、触觉、嗅觉、听觉和味觉的作用。具身认知理论给劳动教育提供了一种“整全的身体观”,在劳动教育中既关注学生身体成长发育、感官认知、情感意志的培养,以及行为习惯的养成,也关注学生的综合素养,同时与其所处的社会历史文化相联系。针对学生个体的独特性和多样性,设置符合其身心发展的“浸润式”体验任务,包括农场劳动、家庭劳动、校园劳动和社会劳动四大任务情境场。

4.打造“动态化”评价体系

聚焦“劳动育和”理念,探索“动态化”评价体系,以多主体、多维度、多项目、多形式的四大途径实现劳动教育评价体系的进阶升级。

评价主体多元化,包括自我评价、同伴评价、教师评价、家长评价、学校评价;评价内容多维度,包括劳动观念、劳动习惯、劳动技能、劳动态度、劳动创新;评价项目多层次,包括生活自理、集体荣誉感、家庭责任感、公共服务意识;评价形式多样化,包括劳动争章活动、劳动记录卡、劳动币和劳动银行、劳动技能评价手册、“最美劳动少年”评选、公益活动大盘点等。有了动态化的评价体系,劳动教育便有了抓手,学生便能够劳有所得、劳有所智、劳有所乐。

“劳动育和”让学生心灵得以解放,并作用于整体的和谐共生,以“和”润德,助力学生渐进式生长。

【作者简介】马雪纯,江苏省淮安小学(江苏淮安,223005)教师,二级教师。