全员关爱导师制的区域设计与实践探索

【摘 要】南京市建邺区为全面探索实施全员关爱导师制,立足积极心理学视角,设计《建邺区中小学“良师益友”行动方案》,构建“三层四维六导一体”关爱体系,采用分层培训模式,落实“五个一”行动要求,强化督导研究。这既能满足中小学生心理健康需求,又赋能教师成长,为营造健康、和谐的教育环境提供有力支持。

【关键词】全员关爱导师制;积极心理学;区域实践

【中图分类号】G446" 【文献标志码】B" 【文章编号】1005-6009(2024)48-0010-04

中小学全员关爱导师制是将教师与学生进行配对,通过建立师生间的良师益友关系,适时对学生开展全方位关怀与发展性指导的创新教育模式。[1]区域层面开展和践行全员关爱导师制,利于因地制宜地制定和实施策略,便于建立有效的督查机制,确保全员关爱导师制的深入实施与持续优化,进而促进学生全面发展。

一、理念定基,制度领航

基于《南京市推行中小学全员关爱导师制的指导意见》《南京市关爱青少年心理健康“润心”行动2024年工作要点》《南京市青少年心理健康全链条建设“八项重点行动”实施方案》等文件,南京市建邺区积极响应,围绕“学生人人有可以倾诉的导师,老师人人有日常牵挂的学生”,构建《建邺区中小学“良师益友”行动方案》(以下简称《行动方案》)。《行动方案》立足积极心理学视角,将教师作为行动主力,创新性地推进全员关爱导师制。

从“教师”到“导师”的角色转变,不仅是对教师职责的深化,更是对育人实效性的高度强调。《行动方案》紧扣“全”之精髓,将“全”作为发力点,覆盖全员参与、全程陪伴、全方位指导三个维度,确保学生成长的每一步都有导师的温暖相伴。在这一框架下,“导”成为核心着力点,导师不仅是学生成长成才的知识传授者,更是学生的“人生导师和知心朋友”。同时,将“爱”作为支撑点,贯穿行动始终。“爱”温暖着每一位师生的心田,是构建师生情感联结的基石,是促进师生相互尊重、信任与支持的纽带。

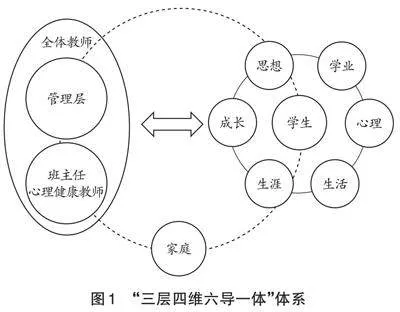

为实现这一目标,建邺区构建了“三层四维六导一体”体系(见图1)。通过“三层”分层培训,提升教师队伍的专业素养与关爱能力;依托“四维”关爱体系,促进校家社协同育人,构建和谐的师生关系、生生关系、家校关系及亲子关系;践行“六导”理念,全方位、多角度地为学生提供思想、学业、心理、生活、生涯及成长的全方位指导与支持。最终,通过师生双向选择与学校的科学调配,形成高度适配性的师生关爱共同体,即“一体”,确保关爱行动的精准高效。

此外,为确保《行动方案》的持续有效推进,建邺区还建立了月度研判机制,定期回顾与反思实施过程中的经验与不足,不断优化策略,为区域教育质量的整体提升奠定了坚实基础。这一系列举措紧密相连,共同织就了一张温暖而坚实的关爱网络,让建邺区的每个学生都能在爱的阳光下茁壮成长。

二、培训强化,提升素养

全员关爱导师制的推出与实施对导师队伍的综合素养提出了更高要求。由于教师群体在年龄层次、学科领域、职务职责及个性特征等方面存在多样性,因此,他们对导师制的理解、认识与接纳程度自然呈现出差异性。如何促进全体教师深刻领会导师制的精髓,统一思想,共同提升专业素养与关爱能力,成为当前亟待解决的重要问题。鉴于此,建邺区结合本区域特点,借鉴优势视角理论,构建了开放式、层次化的培训模式。

“优势视角”是与问题导向视角相对应的理论框架,它着重聚焦个体的内在潜能、积极特质及可利用的优势资源。[2]该理论倡导在评估个体或群体时,要先识别并强化其现有的力量、能力和资源,以此为基础来制订发展计划。建邺区基于该理论,在评估不同职务下教师的优势后,分别面向学校管理层、班主任和心理健康教师以及全体教师进行“差异化”导师培训。

具体而言,首先,为了让学校管理层能够基于校情、学情制定本校战略规划,建邺区邀请专家,通过专题讲座形式,统一思想、详细解读政策来提升学校管理层的领导力。其次,着眼于全体教师队伍的发展与素养提升,建邺区设计了涵盖教学方法创新、心理健康教育知识与方法普及等培训。这些培训有助于提高他们有效识别学生心理需求与困扰的敏锐度,为学生提供适时、恰当的关爱与引导。最后,班主任和心理健康教师在日常教育教学中发挥引领带动作用,因此培训内容聚焦班级管理技巧、心理辅导能力等,着力提升他们的专业引导力。同时,鼓励班主任和心理健康教师分享与交流德育故事与心理辅导策略,以提升精准把握学生成长轨迹与心理发展规律的能力。

三、职责明确,行动导航

学校根据校情采用“1+N1”(1位成长导师对数位普通学生)、“1+1”(1位成长导师对1位需特殊关爱学生)、“N2+1”(多位成长导师对1位需特殊关爱学生)等方式建立结对关爱机制。同时,对需特殊关爱学生建立重点学生“一生一策”干预机制,积极发挥心理健康教师和成长导师的“良师益友”作用。

建邺区采用积极心理学视角,引导成长导师和学生关注彼此的积极人格特质,并鼓励成长导师积极关注学生的当下状态,结合日常观察进行评估,着眼于学生在交谈中的积极情绪体验,让学生在倾诉困扰的同时感受来自成长导师的社会支持。好的交流状态是建立稳定导学关系的基础,这就需要成长导师关注学生心理需求,以形成平等、信任、包容的和谐关系,而这种关系本身就是一种心灵疗愈。

建邺区对成长导师提出了“五个一”的行动要求,即建立一份学生档案、开学适应的一份关怀、关键节点的一份关注、每学年的一次家访、每学年的一份反馈。具体来说,一是成长导师在与学生正式结对后,为结对学生建立详尽的信息档案。二是在开学初期及寒暑假结束时,要与学生及家长进行深入交流,了解学生是否适应学校,共同设定学期成长目标。三是在日常教学中,要关注可能引发学生情绪波动的关键节点(如考试前后、假期前后等)。如在假期组织“成长小组活动”,帮助学生学习人际交往技能,缓解压力。四是每学年至少开展一次家访活动,为学生提供针对性的家庭教育指导。五是学年结束时撰写个性化“成长寄语”,总结学生成长亮点,给予积极肯定与成长建议。

四、领域深耕,校本实践

在区域推进全员关爱导师制的过程中,基层学校作为方案落实的主阵地,充分发挥主观能动性,积极探索适合学校实际情况的创新路径,力求实现“一校一案”的个性化发展。

基层学校结合办学实际和已有工作基础进行校本化研究与创新,形成适合校情的“全员关爱导师制学校工作方案”(以下简称“学校工作方案”)。学校工作方案更加明确了成长导师的组织架构、工作要求、工作目标、基本任务、师生结对方案等。区域涌现出不少好经验好做法,并取得一定成效。

一是关注心灵疗愈,创新师生关系。为促进成长导师与学生的情感交流,各校引导成长导师先行,即先向学生迈出小步子,主动表达关心与好奇,以此获得学生的信任。如南京市莫愁湖小学设计的关爱导师联系卡“美心卡”,寄托成长导师对结对学生的美好祝愿;南京市陶行知学校构建信息化管理平台,畅通家校沟通渠道;南京师范大学附属中学新城初级中学黄山路分校的“三角形”心育架构设计,鼓励成长导师与学生建立情感联结。

二是优化师生匹配,实现精准对接。学校在师生结对时采用“双向选择”原则。首先,班主任通过主题班会的形式向学生介绍全员关爱导师制的理念与内容,和学生一起讨论该制度的核心价值,广泛收集学生的意见与建议,以消除学生顾虑,营造积极氛围。其次,学生填写志愿,选择心仪的成长导师。学校根据填报情况,在充分尊重学生意愿的基础上综合调整,优先遵从需特殊关爱学生的意愿,安排成长导师。最后,成长导师本着“发挥自身积极特质、优先选择最需要关爱或帮扶的配对学生”的原则,进行反选。

五、效果彰显,督查护航

区域积极发挥作用,坚持问题导向,成立工作小组,确保行动方案推进有力、保障到位。工作小组深入学校,总结行动方案实践中的重点、难点和痛点问题,梳理区域层面的共性问题,提炼部分学校的成功经验与特色做法,在问题与实践中生成可复制的方法与策略。

在方案实施过程中,工作小组深入督查与评估各学校的践行情况,确保各学校深入实施与持续优化行动方案。工作小组秉持“以查促行”的原则,采用定性和定量相结合的方法,既考量学校工作的直观成果与数据指标,又重视师生反馈、氛围营造等软性指标。这一举措不仅让学校“自下而上”反馈方案践行中的经验教训,而且有效促进各校之间的经验交流与互鉴,激发学校自我完善、追求卓越的内生动力,为建邺区全员关爱导师工作质量的整体提升奠定了坚实基础。

在方案的深化阶段,教师个性化辅导能力的提升成为关键。建邺区将继续坚持差异化培训,针对学段与学科特性,定制专项课程,以最大化开发成长导师潜能、发挥成长导师优势。此外,“早发现、早辅导、早上报”的心理防护机制是保障学生心理健康的坚实防线。建邺区将继续构建高效的心理监测体系,及时识别并干预学生心理问题,确保全员关爱导师制有效落实。当然“全员关爱导师制”只是“系统生态模型”视域下的一个部分[3],若想实现全方位、全覆盖、全时段的育人育心,还需校家社医为学生的身心健康筑起全面的“安全网”。

【参考文献】

[1]贾永春.深化区域全员育人促进师生共同成长——上海市闵行区推进中小学全员导师制的实践探索[J].创新人才教育,2023(1):13-18.

[2]姚弋霞,张文舜.优势视角下高校中青年教师角色偏移及现实回归[J].教育学术月刊,2021(11):61-67.

[3]林静.中小学生心理健康促进“系统生态式”模型构建与实施[J].江苏教育,2023(51):7-10.

【作者简介】1.庆晨,南京市建邺区教师发展中心(南京,210019)副校长,一级教师;2.马艺宸,南京市致远初级中学(南京,210019)教师,二级教师。