论李嵩《花篮图》中隐藏的折枝花理法表现

内容提要:本文以李嵩的两幅《花篮图》(冬、夏)与传为李嵩的一幅《花篮图》(春)的画面内在结构为研究重点,从三幅《花篮图》的共同组织图式入手,探究其中折枝花与龙形气脉的画理,以及古人“四时观”的物理表现。

关键词:李嵩;《花篮图》;折枝花

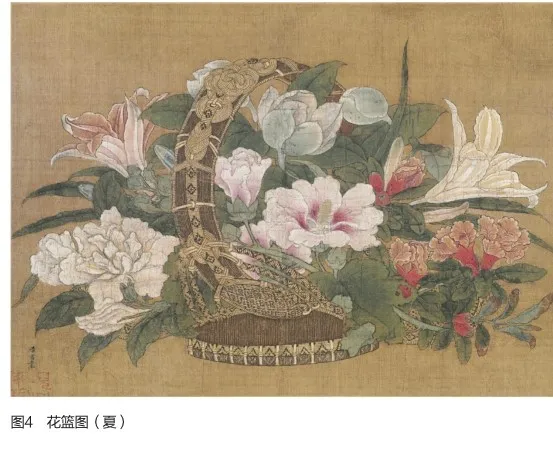

李嵩的两幅《花篮图》(冬、夏)与传为李嵩的一幅《花篮图》(春)分别藏于台北故宫博物院、北京故宫博物院和上海龙美术馆。这三幅作品描绘了三季花卉提篮,画中的提篮编织精细,横向穿插繁茂的折枝花,皆有落款“李嵩画”。把三幅《花篮图》并置后,我们可看到在画面上呈现以下共同特点:构图稳定饱满,环抱式椭圆形花篮篮唇外翻,提梁精细繁复,提梁下尽可能减少留白,端重典雅。在花枝的组织安排上也体现出一些共同的程式:以折枝花为基本结构,主花折枝外露,花枝横放,自然铺展,生机盎然,花朵开合错落,富有节奏感。

我们留心其画面的花枝布置便可发现,三幅《花篮图》中花材位置有一定的程式化安排,若把《花篮图》(春;图1)进行镜面翻转(图2),花枝走向与另外两幅《花篮图》呈现出一致性。例如《花篮图》(冬)中蜡梅花枝与《花篮图》(夏)中萱草向左上方伸展;花篮提手都位于中央偏左侧,主花位于其右侧正中;主花右侧都有往外上扬的花枝或花朵;花篮右下方的花枝呈先下垂再往上伸展的逶迤状;花材均为簇状小花枝;中部用偏正面的主花和繁茂的花、叶,填满篮唇与提梁间的空白,较少出现枝干。

受“触物圆览”观念的影响,宋画表现出对自然物象全面深入的观照。北宋郭熙于《林泉高致》中提出山水创作须“饱游饫看,历历罗列于胸中”[1]128,画花者向须“以一株花置深坑中,临其上而瞰之,则花之四面得矣”[1]277。从三幅《花篮图》中可以窥见这种观照:花篮呈半俯视视角下的状态,可以把其想象成“深坑”,画家带领我们“临其上而瞰之”,在花篮外翻的形态下,尽可能多地给予花朵以展示空间,两侧的花枝更加舒展。在这个画家创造的小世界中,每一种花材都有自身独立的开合、向背、藏露、疏密、主次的完备关系,且每种关系都各不相同。这些对立关系在画中错落相交、相互映衬,形成和谐且富有节奏的韵律美。

三幅《花篮图》的花枝并未插入篮中,从每一幅的主花都可以看到作者细致描绘出的折枝断口。画家为何这样安排呢?从物质条件上看,宋人发明了以蜡封花枝来保存鲜花的办法,可于短时间内防止花枝脱水,延长储存时间,此举可以由画中折枝印证,但更多还应结合画理和图式的流变来分析。以《花篮图》(夏)为例,从画面中可看出蜀葵的花枝与一旁的石榴枝叶走势相同,与花篮篮沿处的圆弧线相呼应,具有线条的韵律美。如果此图中的折枝按照插花的常理置于篮中,就会被花叶遮掩,这个优美的走势线就消失了,石榴花的右下部分就有了堆砌感。还有一个露折枝的原因可能是花篮中花、叶的体量都比较大,前后的花材之间多为掩压关系,相比于另外两幅图,会缺少许多小花枝穿插线条的灵动感。所以在边角的处理上,不同于另外两幅边角花枝更加向侧面伸展,而更加强调花朵向上的力量。尽管《花篮图》(夏)在整体布局中体现出了层次和秩序,但在花材的选择和排列上,画家特别注重其差异性,通过对画面的精心建构,来避免单一和重复,使得每一部分都显得独特而和谐,共同构成了充满生气的整体画面。

画史上关于“折枝”的记载最早可追溯到唐代朱景玄在《唐朝名画录》中对边鸾的评价:“最长于花鸟,折枝草木之妙,未之有也。……近代折枝花居其第一。”[2]另《宣和画谱》评价其“又作折枝花,亦曲尽其妙”[3]。刘婕在《唐代花鸟画研究》中对文献中的折枝花概念做了详细的考察。在唐代的艺术作品中,折枝形态通常呈现为局部花茎的“C”形曲线,体现在卷草纹的纹样中,而整体构图则保持中轴式的对称与和谐。到了宋代,这一艺术形式经历了风格上的转变,发展为以“S”形的流畅曲线为主,以表现花枝的动态之美。这种曲线不仅在细节上展现了更加婉转和生动的风格,而且在整体布局上也打破了唐代的中轴式构图,整体生发出逶迤灵动的“龙形气脉”。

中国画的“龙脉”和“气脉”概念与堪舆学中的“龙脉”有着相似之处,如重视脉络条理、主次尊卑,以及关注藏风聚气格局中生与被生的关系。画学“龙脉”的核心在于气韵生发。宋代绘画在继承之外打破了唐画均衡稳定的格局,更加注重对画面中势的营造。在用笔上,毛笔所创造的线条不仅是形的轮廓,还蕴含着明确的动向,体现在每一笔的自然过渡—完整而连续的“起、行、收”的过程中,笔画与笔画间亦强调用笔的连贯,笔笔相生,一气呵成。这种连续生发的笔法、笔势不仅体现了技巧上的连贯,更是性情的自然流露,使得整个绘画过程的时间感在画面上得以呈现。在物象的表达上,不仅捕捉其形态,更要表现出力与势的传递,以及一种不断变化着的、生生不息的生命精神。而“气脉”则是物象生发的轨迹。宋代画家在作品中探索的“龙形气脉”,是一个重要而复杂的概念,它涉及用笔的生发、流动,节奏,以及画势的展现。“龙脉”一词提出后,直到清初,王原祁的《雨窗漫笔》才对其进行了论述:“画中龙脉,开合起伏,古法兼备。”[4]但对南宋画家而言,“龙形气脉”已为画家必知之理法。在北宋花鸟画中,现藏于台北故宫博物院的文同《墨竹图》(图3)以倒垂的竹枝为主体,出枝纡曲以取横空之势。苏轼评价其墨竹“如是而生,如是而死,如是而挛拳瘠蹙,如是而条达遂茂,根茎节叶,牙角脉缕,千变万化,未始相袭,而各当其处。合于天造,厌于人意”[5]。在这幅画中,竹子以其自然而然的生长状态呈现出一种生命的节奏。画中的竹枝不是僵硬直立的,而是有节奏地纡曲和伸展,仿佛每一根枝条都蓄满了力量,随时可能在风中摆动,或是在生长中突然拔高。既有“挛拳瘠蹙”这样收缩的叶片和扭曲的枝条,这些细节捕捉了竹子受到环境限制而扭曲挣扎的动态,也有“条达遂茂”这样伸展的繁盛枝叶。文同没有让所有的竹枝都朝着一个方向生长,而是自然交错,这样的安排更加符合自然界中竹子生长的真实情况,并体现了更深层次的“合于天造,厌于人意”的理学思想,即艺术创作应遵循自然的法则,顺应自然的造化,而不应过分追求人为的装饰。

以上观念对《花篮图》画面组织的影响是潜移默化的。细看三幅《花篮图》,可以发现其主枝皆有明确的折枝,且其枝干画法与别的花枝有所区分:在《花篮图》(夏)中,表现为设色上的区别,在《花篮图》(春)和《花篮图》(冬)中,主枝则用了分染法详细刻画,甚至还保留了“瘤节”,可以看出作者对此细节的重视。即使主枝部分被花篮提手部分遮掩,我们也可以把主枝抽离出来,还原出完整的花枝形态。(图4—图6)花卉的描绘很好地体现了当时绘画的整体理念,追求整体与局部的平衡。花枝曲线的走向,花朵和叶片的排布,以及它们在空间中延展的姿态,都显示出一种自然而充满生机的美。花枝虽置于篮中,但很好地保留了不受干扰的天然状态。每一朵花和每一片叶子似乎都在以自己的方式生长,花朵的盛开状态如同“气”的聚集和释放,而尚未开放的花蕾则暗示着潜藏的能量,开合和转折都充满了内在的动感,营造出一种动态的气韵。三幅《花篮图》虽有一定的程式,即作者精心设计的、对观者视觉焦点和目光流转的玩味,但这种程式都被隐藏在每一朵花的朝向、每一片叶子的生长方向中。李嵩巧妙地将“龙脉”理论中的气势流转和生发关系融入作品,展现了一种动态的生命力,使偏于“静物陈设”式的花卉提篮也尽可能达到“合于天造”的自然之境,展现了宋代花鸟画特有的艺术魅力和深邃内涵。从这样的视角来看,《花篮图》系列作品不仅是对自然美的再现,更是作者对生意、节奏、理法的深刻表达。这些元素的综合,使作品呈现出一种既有静态又有动态,既有序又自然的美学特质。故而,对古代绘画构图的讨论不能简单地将其归纳为画面表面关系,应还原到宋代折枝花的语境中,要尝试重构并还原当时的语境与观念,不仅要关注技法的演变,更要挖掘文化和审美观念对绘画的影响。

清代吴其贞《书画记》载,李嵩的《花篮图》有四幅,应为体现四时观念的整套作品。“四时风物”为宋代常见的绘画主题,藏于北京故宫博物院的宋代佚名作品《折枝花卉图》,以四时节令绘折枝海棠、栀子、芙蓉和梅花四幅,花枝皆为斜插,同时具有起伏之姿、顾盼之态。而分别代表春、夏、冬季节的海棠、栀子、梅花均在李嵩《花篮图》中有所描绘,可见这几种花卉在宋人心中为体现“四时观”的某种特定花卉组合。同时期的山水画家刘松年亦有《四景山水图》存世。

作为农业大国,中国古代对“四时观”的重视源于指导精耕细作的农业生产需求,并反映了古代哲学与自然环境的紧密联系。在夏朝,随着农业的发展,“四时观”初见端倪,标志着先民对自然规律认识的初步形成。《山海经》中的“经之以星辰,纪之以四时,要之以太岁”[6]表明了古人对天文现象的观察与对四季变换的记录,反映了早期中国社会对天文和时令的认知。到了西周时期,“四时观”更加丰富和系统。姜太公以“春道生,万物荣;夏道长,万物成;秋道敛,万物盈;冬道藏,万物静。盈则藏,藏则复起,莫知所终,莫知所始”[7]的自然规律,向文王阐述治国的普遍法则。这不仅是对四季变化的生动描述,也是对社会治理的深刻隐喻。在这里,“四时”不仅是时间的划分,更是宇宙万物运动的根本规律,象征着无穷无尽的循环与变化。这种思想与道家的“道法自然”有着深刻的联系,强调了顺应自然规律的重要性。在南宋扬无咎的《四梅图》中,画家将梅花的发展变化总结为四个阶段—未开、欲开、盛开、将残,体现了画家对自然的敏感与体悟。

“四时”还与古代祭祀有着密切的关系,礼制的要求使祭祀的间隔与频率有着一定的规范,太少则不勤,太频则不敬。《礼记·王制》较早确立了“四祭”的祭祀制度:“天子诸侯宗庙之祭,春曰礿,夏曰禘,秋曰尝,冬曰烝。”[8]东汉经学家郑玄后来对这段文字进行了纠正,认为春礿祭、夏禘祭是夏代和商代的名称,周代改为春祠祭与夏礿祭[9]。由此可见,古人的“四时”是一个复杂的观念。唐宋时期,礼制下移,礼仪逐渐进入平民阶层的生活,宋代完成了“士庶同礼”的转变,“四时”活动的参与也不限于宫廷阶层[10]。

因此,《花篮图》中体现的“四时观”是一个复杂概念,若要讨论所绘花卉提篮的具体功用,不应简单将其归为“庆祝四季更迭”的宫廷隆盛篮,还可以展开更多的讨论。

参考文献

[1]郭熙.林泉高致[M]//陶明君.中国画论辞典.长沙:湖南出版社,1993.

[2]朱景玄.唐朝名画录[M].温肇桐,注.成都:四川美术出版社,1985:23.

[3]宣和画谱[M].俞剑华,标点、注译.北京:人民美术出版社,1964:244.

[4]王原祁.雨窗漫笔[M]//周积寅.中国画论大辞典.南京:东南大学出版社,2011:194.

[5]苏轼.净因院画记[M]//李之亮.苏轼文集编年笺注:诗词附二.成都:巴蜀书社,2011:151.

[6]刘向,刘歆.山海经[M].崇贤书院,校注.沈阳:北京联合出版公司,2017:230.

[7]王玉芬.中国古典文学名著:六韬;三略[M].呼和浩特:远方出版社,2006:14.

[8]戴圣.礼记[M].长春:吉林人民出版社,1998:95-96.

[9]郑玄.礼记注[M].北京:中华书局,2021:196.

[10]杨志刚.中国礼仪制度研究[M].上海:华东师范大学出版社,2001:195-204.

策划、组稿、责编:史春霖、金前文