代码、阐释与感知再现

内容提要:面对同一个经验事物,人们既可以在图像叙事中“描绘”出来,也可以通过文字“讲述”出来,符号叙事学视角下不同媒介符号的叙事形式各不相同,却在意义组织上融通不悖又各具特色。汉代士阶层宦游出行事件在东汉五言诗的文学文本和同时代墓室画的图像文本中均是常见题材,却呈现出不同的图文叙事结构。通过探讨图文媒介间符号叙事差异,探讨媒介文本叙事中的多重代码层次,其呈现出“符号内的代码约束性”和“符号外的主体阐释能力”之间的张力关系,该张力结构下是“媒介符号的叙事潜力”在实现人对“在世之在”的整体知觉的模拟再现和传递。正是二者在不同媒介下承担的知觉模拟不同,造成了不同媒介符号叙事的差异,并以此区分着媒介叙事中可被机械复制的外延范围。在“万物皆媒”的当下,厘清“符号—表意”叙事图式下二者张力关系为人的主体性彰显带来了尤为重要的实践价值与意义。

关键词:符号叙事;图像叙事;图文叙事

无论是语言的还是非语言的,人们都通过叙事把握人与世界相联系的意义整体。叙事跨越媒介、跨越时空、跨越主体,意义的流转却相融不悖,因此必然存在某种叙事之“共性”使意义的流转、理解成为可能,也必然存在着“差异”使不同的媒介叙事在其各自的符号体系下成其所是。

近代以来,美国学者皮尔斯、莫里斯等人的符号学研究打破了索绪尔二元符号体系的封闭性,人的主体性阐释在符号叙事系统中的重要作用被凸显。日本学者池上嘉彦通过对文本多重代码的拆解,清晰地展现出符号文本代码中存在缺失和空隙。这种空隙正是人作为主体抉择的场所,正是人的“在场觉知”黏合起文本代码的缺口。如何模仿人“在场觉知”的意义并使之呈现,是达成媒介表意、流转、共通的关键。就其叙事文本而言,“客观的符号代码”与“人的主体阐释”共同构成了贯通“在场觉知”的结构基底。

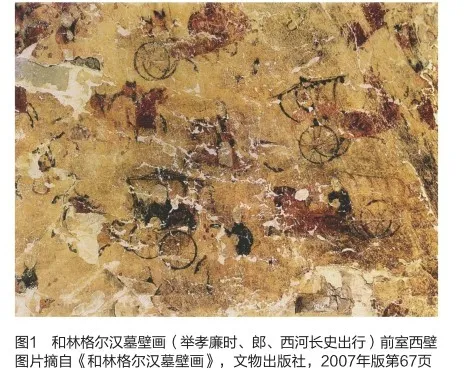

本文借东汉士人“宦游出行”这一主题在同时代文学文本《古诗十九首》和图像文本《和林格尔汉墓壁画》车马图(图1)中的不同符号与阐释的结合方式进行分析,通过比对二者在图文文本中不同的弥合关系,探讨媒介叙事的表意是如何在不同的媒介符号下生成、流转的,从而使跨媒介的表意叙事成为可能。

一、东汉时期,图文叙事中“宦游出行”主题的不同形态

随着秦汉社会的大一统,广大疆域内部的人才流动秩序首次被确立起来,士阶层的“宦游出行”行为逐渐变成绵延几千年的重要社会生活主题。吕思勉指出,秦汉“察举征辟”的选拔体制使得“其好游反盛于古人”。[1]《西汉会要》中记录了西汉时期自地方选拔人员的各种标准及用人规模。如《宿卫》篇中记录:“汉二年六月,汉王还栎阳。令诸侯子在关中者皆集栎阳为卫。……武帝时,董仲舒对策曰:‘使诸列侯、郡守两千石,各择其吏民之贤者,岁贡各二人,以给宿卫。’终军曰:‘得列宿卫,食禄五年。’”[2]可知,从各地郡守、列侯的辖区选拔人才是在西汉就开始实施的政策。钱穆据《汉书》《后汉书》《资治通鉴》等史料的汇集,进一步指出在东汉后期,社会上对儒士的培养和需求缺口逐步扩大。这些缺口带来的,是士人去京中求名、谋求进取的“出行”行为[3]。这共同构成了《古诗十九首》中所说的“游戏宛与洛”及东汉时以《和林格尔汉墓壁画》“宦游车马图”[4]10-26为代表的共同叙述主题。

通过双重证据法的印证可知,“宦游出行”行为是东汉士人群体中实存的重要社会行为。《古诗十九首》与《和林格尔汉墓壁画》均为同时期同题材作品中的成熟之作,也都体现出了自身叙事媒介的不同特点。因此,以二者对东汉社会“宦游出行”主题在不同媒介叙事下的呈现为研究对象,“以古鉴今”地探讨、理解媒介符号在图文叙事表意中的差异是可行的。

二、图文叙事中的“代码—阐释”结构与感知再现

(一)文学叙事,五言诗中的“代码—阐释”结构

“宦游”主题在我国文学史上往往也会被计入“羁旅行役”的大类中进行定义,主要描述了士人群体在“出仕”相关的游历,包括了求学、行旅、宴请、酬和、游览、纪行等。《文选》中明确以“纪行、公宴、游仙、招引、游览、赠答、行旅”为题的作品占近四分之一,展示了当时士人丰富的宦游生活。

在这类题材中,以东汉《古诗十九首》最为典型且集中,马茂元和朱自清先生均认为《古诗十九首》以“游子”“思妇”一体两面地体现了汉代士阶层飘荡四方的远行之思。同时,《古诗十九首》也以其“五言之冠冕”的历史评价呈现着这一类型的“古诗”的全部风貌。[3]因此,以《古诗十九首》的作品作为样本来研究“宦游”主题的文学叙事关系是可行的。

作为诗体的《古诗十九首》,其叙事性一向并不为文论所看重,如《青青河畔草》一诗,尽管马茂元认为该诗从第三人称讲述了“别人的事”,带有叙事性,但马先生认为这里的叙事是潜藏的,更多的是为了避实就虚地抒情。[3]而董乃斌提出的“抒叙传统”则明确肯定了《古诗十九首》的文学叙事功能[5],并指出“诗歌和其他文学作品一样,都是要通过‘叙述’来表达的。时间、地点、景物、人物、事件、情感……抒情其实也是一种叙述”[5]。以《古诗十九首》中的《青青河畔草》为例,诗歌文本充分体现了文字媒介下的“符号—阐释”结构。

首先,文字作为“时间性媒介”,其长于表现“在时间中先后承续的事物”[6]的文字叙事属性仍然鲜明。其叙事具有在时间中展开的“连续性”。

全诗以“青青”草、“郁郁”柳起兴,引出“当窗牖”的女子,朱、马二位先生都指出了这里的叙事性[3]。此处先以一段空间内“由外向内”的连续的视线移动过程,以读者的“身体时间”为感应器,确定叙事中的“当下时间”[7],进而引出“昔为倡家女,今为荡子妇”的时间,这是站在“当下时间”的对比回望,紧接着指向因果链的最后一环“空床独难守”。马先生认为,这段叙事“隐藏着不少故事性的材料,如果描绘出来,也是很动人的”[3]。此处未说出的事情并非不存在,而是通过作为感应器的“身体时间”,让日常的生活经验被感知、被呈现出来了。寥寥五句中营造了一段完整的有前因后果的“从触景生情到深闺寂寞”的感知体验。这个体验由两段时间构成,一段是发生在“当下时间”之前的“昔”,一段是“当下时间”中的“今”。叙事的“时间性”被展开,关联起具体的身体经验,“通过客观地摄下一组镜头,暗示了诗面背后或以外存在着某件事情”。[5]在昔和今的时间历程中展开的是缺席的生命经验,在缺席中完成了从倡家女到荡子妇的转变,表达了“荡子行不归”的在场但不可见的叙事意义。这段历程具体如何,不得而知,但它的“起”和“终”是明确的、完整的,实是一首“含有故事的诗”。同理,全诗通过从草到柳、从园中到楼上、从屋外到屋内,空间的推进均以身体行径中的时间感知作为叙事流转的标记。空间与时间的推进,共同构成了这首诗中“宦游”带来的具体生命体验,感知在文本符号中被连续性地展开。

其次,文学文本作为一种抽象的符号,与其再现的对象之间,遵从符号的“任意性”特点,即文字符号外在地独立于所再现之物。

《青青河畔草》借物起兴,见眼前景,思远方人。透过文字,我们可以看到所指的是哪株草、哪棵树、哪个人吗?索绪尔认为语言符号表意的根本原则是任意性的。在文字媒介的符号体系中,“对象”是通过能指锁定了所指。同时,这种任意性还表现在文字文本结构章句的“语法”“语用”部分。诗中可以看到在词汇层面:“青”“湖畔”“草”等在场对象的指示是直接被符号规定的;“昔”“倡家女”“荡子”“行不归”等不在场对象的指示同样是直接在符号中规定的;在连接起词汇的第二层单位“句子单位”中,“湖畔”“园中”“楼上”“当窗”“出”等词,指示了对象之间的运动关系、逻辑关系,同样在代码中被明确规定下来。因此,可以得到如表1所示的“代码—阐释”结构。

文学叙事中的文字符号带来的代码约束是可以脱离所表述的对象本身独立存在的,不像造型艺术那样对所表述的对象有实质具象依赖,文字符号的独立性,使其具有“建构了的虚的世界”的能力,可以使代码所描述的叙事具有独立的语境[8]86-92。

在《青青河畔草》中,我们看不清这位思妇的面目,无法得知其所嫁良人如何远行,不曾听闻深锁楼台的鸟啼虫鸣,但可以得知产生于漫长时空中的愁思。文字叙事营造出的语境,让我们感同身受。这种感同身受不在于对文本符号的目视耳闻,而在于一种人类的普遍情感,通过对符号的阐释理解关联起一个名为“思念”的感受。文学叙事皆是通过“虚构”出语境,以符号背后的解释意义唤起读者在自身经验中的“在场觉知”,进而带来相通的感受,进而传递出作者“情动于中而形于言”的叙事意义。如看不懂文字,没有建立起“符号—阐释”的指示关系,则无法完成作者与读者之间“感知—表意—感知”的意义流转,在这个以文字为中介的“符号—意义”的循环生成结构中,文字符号表现出极强的代码独立性。

(二)图像叙事,东汉墓室车马图中的“代码—阐释”结构

从当前的考古研究来看,车马图是汉代墓室画中比较重要且常见的主题之一[10],一部分表现“送葬行列或想象中灵魂出行场面”,另一部分表现“墓主人的官职或墓主人生前经历”[11]。后者往往具有明确的现实依据,甚至可以与文献中的日常出行规制相对应。如在杏园东汉墓壁画中,墓主人的车马分为三部分,前有三辆引导车,墓主人的安车居中,随后是五辆安车组成的从属队伍。与《后汉书·舆服志》“公卿以下至县三百石长导从,置门下五吏……三车导”的御礼制度相符[12]。

内蒙古和林格尔东汉墓壁画叙事内容极为丰富完整,是目前已知汉代墓室壁画中分布面积最大、榜题最多、构图形式最为复杂的作品[13]。全部壁画共四十六组,五十七个画面,全部壁画构成一个相互联系的整体。其中前室和中室壁画为宦游活动的记录,包括前室壁画描绘的出行车马和甬道,中室描绘的历任府衙图、宴请百戏图等;后室表现墓主人晚年及“永世世界”的生活图景,耳室分别绘制了种地、放牧、杂役等生活。前、中、后三室壁画共同呈现了墓主人由此生到彼岸的经历。规模宏大,叙事完整,反映了东汉晚期大漠南北、北方汉族与少数部族聚居地区的政治、经济、文化艺术多方面的丰富社会面貌[4]4-5。因此,以和林格尔汉代墓室壁画作为东汉士人“宦游”主题的图像叙事考察也是较为完整且可行的。

李立在《汉画像的叙述—汉画像的图像叙事学研究》中,以“模块叙述”“单元叙述”为叙事结构的子项探讨图像叙事的结构模式;汪小洋在《汉墓壁画的宗教信仰与图像表现》中,也以“形象单元”探讨主题构图模式及宗教意义;在和林格尔墓的发掘报告中,考古研究者同样以“形象单元”在具体形象、内容分布和画面主题各方面提取出不同维度的图像意义。可见在对墓室画的图像研究中,图像符号会以意义的相关性组织在一起,形成从形象到主题的叙事结构。正如文字文本中的字词、句子和篇章,图像叙事中文本也存在多重层级的“代码”组织关系,因此从一般符号叙事的角度对图像叙事解读是可行的。

首先,作为图像的墓室画体现了“空间媒介”具有的“可见”特征,能够具体明确地展现出指示对象的确定造型。和林格尔汉墓壁画,形象繁多,构图复杂,为已知汉墓壁画之翘楚。前室壁画中的马匹形态、车驾制式,耳室壁画中“二牛抬杠”的耕作形象等,皆栩栩如生。“简笔写意的熟练技巧,来自对生活的熟悉、对事物长期细致的观察。”此外,在对非实物的宗教神兽等形象的摹写方面,中后室壁画均与先秦以来的石像画、帛画等一脉相承,有一定的形象“底本”[4]10-30。由此可以看出,作为壁画最基本的造型单位,这些“底本”表现了源自视知觉的“确定性”。朗西埃指出,图像媒介拥有将事物从生活世界中被确定地固定下来的能力。这种具体确定的图像语言单位,在壁画中又被以多重层次结构组织起来。

第一层代码是基于前文所述的具体对象的造型呈现,基本忠实于所摹画的具体对象的确定形象。这部分图像描绘了墓主人日常生活图景,为我们了解东汉时期的具体生活风貌提供了翔实的图像素材。

第二层代码是通过具体形象组合,表现出某个既定主题。如前室壁画中表现六任官职下的不同出行情况,严格遵从了东汉卤簿制度中的规定来设计构图,并以不同方式突出主车。“举孝廉时,死者乘轺车,后随大车、从椅……”“如郎官出行,把六辆相同的轺车排成圆圈,让主车居于圆形地位,又用两乘从骑在下角打破稍显死板的圆周……”着重表现“使持节护乌桓校尉”,“死者乘坐的轺车,拥赤节,驾三匹黑马……主车后有钲、鼓、輂车、红缨棨戟和斧车,两翼列队,层层环护着众多武官、甲士,前呼后拥,车马膘壮”[4]10-18。考古报告中的壁画记录与《后汉书·舆服志》中“使节卤簿”为“大使车,立乘,驾驷,赤帷。持节者,重导从:贼曹车、斧车、督车、功曹车皆两;大车,伍伯璅弩十二人;辟车四人;从车四乘”[14]基本相当。这部分图像,详细展示了墓主人宦游过程中的具体地点、履历,相应的出行制度及其在地理空间上实际的升迁路线,是图像叙事结构篇章的“语用句法”,同样忠实于具体对象确定性的秩序规则。

第三层代码为出行图在整座墓室壁画中的排列秩序,遵守了先秦以来古人“事死如事生”的陵寝规制。前室壁画中的六任出行图被有序地组织在一起,自墓室前室西壁甬道门上方起,经南壁、东壁、北壁环绕一周,首尾交错,数百人骑与数十车驾贯穿成一个统一宏伟的画面[4]10-18。该墓的墓室门开在向东处,即送葬时由东向西进入墓室,壁画自墓门正对面的西壁右侧起,从右向左绕行一周。这样的构图组成方式,与武氏祠堂前室中各叙事模块排列相近,形成汉墓车马图主题“同构”的构图方式和“连续”叙事,形成既相对独立又构成连续的“叙述整体”[15]122。前室四壁上部的车马图不仅将六任履职时的车马图“并置”以达到时空连续性的叙事话语,还具有一般“画像水平装饰带”的“引导阅读走向”的意义[15]103。车马图构成了整个墓室的“送迎接引”作用,首尾相连在四壁上方形成在西壁甬道口处闭环的环形带,构成带有“回路”性质的叙述形式[15]103,随后沿着前室和中室的甬道进入中室,四壁呈现历任府衙及拜谒、宴请、百戏等活动图景,再引向后室,以恬淡的庄园生活、卧帐及四神兽汇入墓主人在天的永世生活图景。如此,车马图的“引导”意义才能在墓葬壁画结构的整体上构成意义的闭环。可以看到,在整个墓室壁画的统一结构下,前室车马出行图的部分又作为整体叙事的一个模块,构成了整体叙事中的总起。

如此,在图像叙事里建立起的语境,绝非一个不可捉摸、全凭意指去描摹的“虚的世界”,而是一个活生生、可感可知的仿佛耳边有着马车噫吁的确定的生活场景。

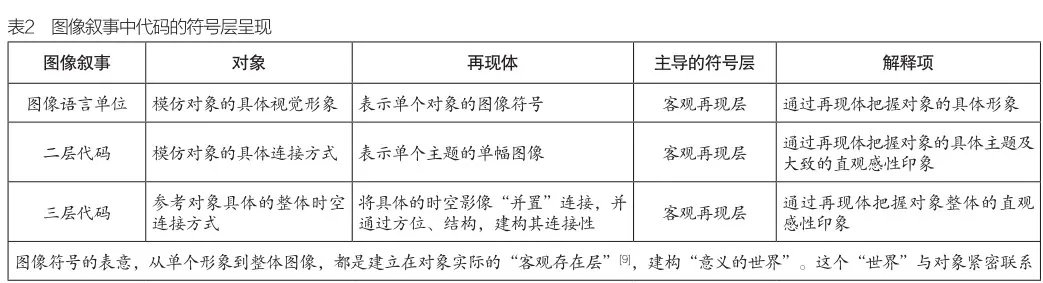

因此,如表2所示,壁画作为图像叙事的文本,其符号的表意强烈依赖对象本身确定的视知觉形象,通过视知觉所感受到的结构,确定地勾画出整体的图像排列秩序。无论是单个的事物造型还是对象事物之间的连接组合,在“符号—阐释”结构中都必然与对象呈现出具体确定的“相似性”关系。这种关系既体现为与具体形象相符的“规约性”(第一、第二层代码),也体现在对时空、逻辑连接上抽象的“相似性”(第三层代码)[8]71-72。这种确定性的“符号—阐释”关系,使图像叙事中的符号代码无法拥有文学叙事中文字符号代码的强约束性和独立性,呈现出“确定性”和“非独立性”的特点。至此,图像媒介和文字媒介的符号叙事差异立显,可以进一步探讨在叙事差异中人如何参与了意义的叙述。

三、从图文叙事差异中厘定人的主体性

在“符号—意义”的图式中,人如何参与到符号意义的建构是符号表意的关键。符号的“代码”包括两种:一种是给具体的最小“符号单位”赋予意义;一个是“符号单位”之间如何联结,组成有意义的形式。两者既通过外在于人的客观符号体系将文本固定下来,又通过人的主体阐释完成对符号的使用和意义的内在把握。因此,池上嘉彦提出在符号表意的过程中,存在一组“代码规定”与“人的知识体系和推理能力”之间的张力。前者有效地规定着符号文本的构成秩序,后者在于对前者秩序的能动地补完,修改、打破代码规定,使符号文本变得松弛、灵活及创造性生产[8]124-130。唯有将人的“主体”加入符号叙事中,才能使符号叙事变得完整。

(一)图文叙事中的“媒介叙事潜力”的差异

1.文学媒介“叙事潜力”的虚构与阐释

首先,如前文对《青青河畔草》中的分析,文字媒介下的叙事符号无法具体勾勒出对象物理性的边缘,如视觉、声音、味道等人类觉知中以感性直观地把握具体“存在”的边界(区分)是无从得知的,是文字媒介不能记录的。文字的符号代码具有强烈的“非规约性”,只能通过文字代码的能指来建构所指。在字词层面,通过建构“概念”赋予意义,锁定所指;在句法层面,通过建构“逻辑关系”,明确所指存在的方式如何是其所是。由此,文字媒介在虚拟的“语境”中,通过主体做出的“解释项”,使意义在文字文本中被约束为一个整体。

其次,文字媒介的独立性也造成了其符号叙事与对象具体的物理关联性的断裂,文字这种边缘不清晰,虚拟的在场觉知为人的主体阐释留下了空间。因此文字代码本身的“完整”是相对的,留有许多阐释的空间。伽达默尔认为我们是带着全部的经验在阐释,罗兰·巴特提出的“复数”的文本,都是基于文字代码给意义留下的阐释空间。

2.图像媒介“叙事潜力”的再现与阐释

在图像叙事中,其“可见”的特征基于图像符号对视知觉的再现。通过图像可以清晰定义出对象“存在”的物理边界,再现了人类感性直观中以视觉把握到的部分。我们根据符号创作者的绘画水平和对图像符号的组织方式,部分地再现出“对象”在“存在”状态时被人们视觉所把握的形象。同样,由于壁画符号的平面性,只能再现出意义知觉下物象被降维后的造型结构,在图像代码中,仍然存在阐释的间隙,留给人们的主体阐释去弥补。

因此,图文媒介的不同“叙事潜力”在于对对象“在之中的存在”的整体把握和感性直观的再现能力上的差异。不同的媒介叙事,基于人体知觉功能在媒介表现力上的局限。这种“叙事潜力”[6]的差异造成了不同媒介下“符号—阐释—再现”的表意差异。

(二)图文叙事中的“主体阐释”的差异

无论是文字符号下“虚构”的文本语境,还是图像符号下“部分再现”的直观形象,在符号代码的表意中,都是对“在场觉知”感受的压缩。由此才有毛诗序中所言“言之不足”,而这些被压缩掉的“受损”关系的再现,都要通过“主体意图”来补完。

和林格尔的墓室壁画,通过榜题文字的形式,一定程度上弥补了图像发生时的“在场”信息,有助于定位到这幅画面在表达什么。但这种弥补仍然是不足的,需要通过读图的主体,调动自身全部经验来感受画面中的墓主人经历了怎样的一生。这里看不到《青青河畔草》里生动的“相守”与“回望”的情绪状态,因为图像代码的“弱”规定性,无法明确地指示出对象之间的发展关系,需要更强的主体能动性,通过主体阐释恢复到图像中对象“在之中存在”时的丰富意味。想象墓主人从“举孝廉”到“护乌桓校尉”经历过怎样的波澜起伏。同时,图像代码的弱规定性是在于对抽象表意的“弱”,但其对对象视觉的勾勒是高于文字的,因此会觉得图像中的叙事“更清晰”“想象的余地更少”。这种“少”是针对对象的“视觉直观经验”的“多”来说的。在对对象抽象的“存在状态、关系”的描述上,则相比于文字开放了更多的阐释授权给了主体。

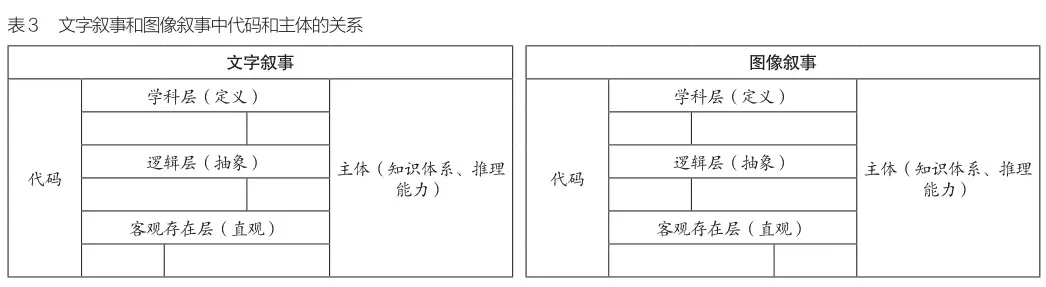

因此,在媒介叙事中“符号—意义”的过程受到代码和主体的双重影响,主体的经验、推理能力成为“解释项”构成基础的代码的一部分,合并入原本符号内的代码中参与对符号意义的生成。代码和主体的关系,可以看作一个此消彼长的互补角力关系(表3)。主体全部经验所形成的“知识体系和推理能力”影响着代码规定性的执行,这种影响包括补全、修正、更新及创造。代码固定下的是所应用的媒介能够以某种“规则”定义、描摹、规范导向出的人体觉知“延伸”,不同的媒介按照这种“规则”输出对对象的“不完全”的再现,这种规则的再现能力构成了符号体系中被代码规定着的规则的部分,而对于代码“未规定部分”则依赖“人”的解读。这种代码“未规定部分”的缺口,包括了多幅图像之间的“中断”“距离”、文字叙事中的“未尽之语”、音乐中的“绕梁余音”。

四、媒介叙事中“意义”的可能性和“灵韵”

在对不同媒介叙事的特征探索中,可以看到这既与叙事媒介的再现能力有关,也与人如何通过自身觉知感受这个世界的意义有关。由此,本雅明所说在机械复制时代丢失的“灵韵”问题重新浮现。“原初性”所代表的“此时此地”性正是一个事物“是其所是”的在世状态被人以全部的觉知所把握的全部意义。当这种状态在被媒介材料再表现的时候,它的在世状态是不可能被完全再现的,只能部分地被再现。至于哪部分可被再现、被符号传递,那就要看所使用的媒介具有哪些可能性。比如图像可能只能再现它被人的主体感知能力限制的轮廓、视觉中的感性直观,或文字中抽象的、被理性语言组织的状态,而这一切都不可能是它本身的“在世状态”。因此被媒介表述着、传承着的人类的意义世界是一个包含着多种可能性的意义世界,“灵韵”则是这个意义世界中无处不在而又无法再现的东西。通过对“符号—意义”的生成过程的考察,作为“主体”的人的价值被凸显,人的全部经验和能力才是能够弥补任何媒介代码“未完成部分”的唯一能动性,只有人才能追逐那些消失的“灵韵”,也只有人才能重新创造新的“灵韵”。在这个过程中,人的全部经验的积累、能力的训练变得尤为重要。当我们被各种媒介包围,生存在各种媒介建构的“意义世界”里的时候,我们更加需要那些来自对对象世界的真切体验,带着我们全部的经验去补全意义的空间。

参考文献

[1]吕思勉.吕思勉读史札记:上[M].上海:上海古籍出版社,1982:681-682.

[2]徐天麟.西汉会要[M].北京:中华书局,1976:424-425.

[3]马茂元.古诗十九首初探[M].北京:商务印书馆,2017.

[4]内蒙古自治区文物考古研究所.和林格尔汉墓壁画[M].北京:文物出版社,2007:10-26.

[5]董乃斌.古诗十九首与中国文学的抒叙传统[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2014(5):53-60.

[6]龙迪勇.试论艺术叙事学的建构[J].天津社会科学,2022(6):88-94.

[7]何佳.沉寂时间与主体边界:日本当下艺术电影的时间叙事研究[J].当代电影,2023(4):122-129.

[8]池上嘉彦.符号学入门[M].张晓云,译.北京:国际文化出版公司,1985:86-92.

[9]韦世林.空符号与空集合的微妙关系初探[J].昆明学院学报,2009(4):42-47.

[10]练春海.汉代车马形象研究:以御礼为中心[M].桂林:广西师范大学出版社,2012:1.

[11]巫鸿,郑岩.从哪里来?到哪里去?:汉代艺术中的车马图像[J].中国书画,2004(4):50-53.

[12]汪小洋.汉墓壁画的宗教信仰与图像表现[M].上海:上海古籍出版社,2012:295.

[13]汪小洋.中国墓室绘画研究[M].上海:上海大学出版社,2010:84-85.

[14]练春海.汉代车马形象研究:以御礼为中心[M].桂林:广西师范大学出版社,2012:284-285.

[15]李立.汉画像的叙述:汉画像的图像叙事学研究[M].北京:中国社会科学出版社,2016.

策划、组稿、责编:金前文