基于语料库的《马丁·伊登》多维度分析

摘要:该研究旨在通过采用语料库检索工具AntConc4.0.4,深入探索杰克·伦敦经典小说《马丁·伊登》的语言特点、人物形象塑造及主题内容等多维度特征。研究内容包括对小说中高频词汇、对话模式等语言现象进行定量分析,以及对主要人物性格发展与主题深化的定性解读。该研究利用语料库数据和相关工具支撑文学分析,旨在揭示《马丁·伊登》文本中潜藏的深层内涵;结果显示,该方法不仅丰富了小说的研究视角,还促进了语料库的数据和文学欣赏有机结合,为《马丁·伊登》乃至更多文学作品研究提供了一种更为科学、客观且多维度的研究路径,推动了文学研究方法的创新与发展。

关键词:语料库;《马丁·伊登》;杰克·伦敦;语言特点;人物形象;主题内容

中图分类号:I712.074" " " " " " " " " " " "文献标识码:A" " " " " " " " " "文章编号:2096-4110(2024)12(c)-0016-05

Corpus-Based Multidimensional Analysis of Martin Eden

HU Min

(College of Liberal Arts, Liaoning Normal University, Dalian Liaoning, 116029, China)

Abstract: The purpose of this study is to explore in depth the multidimensional features of Jack London's classic novel Martin Eden in terms of linguistic features, characterization, and thematic content by employing the corpus search tool AntConc 4.0.4. The study includes quantitative analysis of linguistic phenomena such as high-frequency vocabulary and dialog patterns in the novel, as well as qualitative interpretation of the development of character and deepening of theme of the main characters. The use of corpus data and related tools to support literary analysis aims to reveal the deeper connotations latent in the text of Martin Eden. The results show that the method not only enriches the research perspective of the novel, but also promotes the organic combination of corpus data and literary appreciation, which provides a more scientific, objective and multi-dimensional research path for the study of Martin Eden and even more literary works, and promotes the innovation and development of literary research methods.

Key words: Corpus; Martin Eden; Jack London; Linguistic features; Characterization; Thematic content

语料库语言学,诞生于20世纪50年代,是一门融合了语言学、认知语言学、应用语言学,以及计算机科学的交叉学科。语料库语言学专注于真实的语言数据,采用宏观与微观、定量与定性相结合的方法来揭示语言规律[1] 。

语料库基于大量的文学语料,可以为研究者提供文学作品的背景、内容、人物、主题、叙事角度、风格及情节等各类信息,这些详细的数据有助于对文学作品进行更加客观和准确的分析,减少了对个人主观判断的依赖,并为传统的文学解读提供了新的视角,为作家及其作品研究提供了一种更科学、客观的多维度解读。

1 《马丁·伊登》相关研究

《马丁·伊登》是美国自然主义作家杰克·伦敦的代表作,是美国文学史上优秀的批判现实主义作品。在中国知网以“马丁·伊登”为关键词进行检索,其研究成果大致可以分为以下几类。

第一,人物形象分析。李萍从女性主义视角出发,不仅分析了女主人公的悲剧形象,而且从社会、家庭、个人因素三方面指出造成女主人公悲剧形象的主要原因[2]。 第二,作家、文本的比较研究。陈丹丹将《边城》和《马丁·伊登》进行比较,挖掘二者的悲剧精神[3]。第三,文学理论研究。申利锋对《马丁·伊登》中伦理困境和伦理选择进行了解读,指出要处理好理想和现实的关系[4] 。

综上所述,当前对《马丁·伊登》的研究主要聚焦文学和文学理论研究,定性分析占大多数。而基于语料库对《马丁·伊登》的研究集中在文学欣赏课的运用上,通过设计相应的课堂活动来提升学生的参与意识[5] 。因此本文基于语料库视角,采用定量和定性相结合的方法对《马丁·伊登》进行基于语料库的分析,拓宽文学领域的研究思路。

2 研究设计

《马丁·伊登》英文小说文本源自Z-Library电子图书馆,整理为txt文本格式。使用语料库检索工具AntConc4.0.4,利用AntConc软件中的生成词表(Word)、词丛/N元模式(Clusters/N-Grams)、检索定位(Concordance Plot)和语境共现(Concordance)功能,对小说中的语言特点、人物形象及主题内容进行分析与解读。

3 基于语料库的《马丁·伊登》检索分析

3.1 小说语言特点检索分析

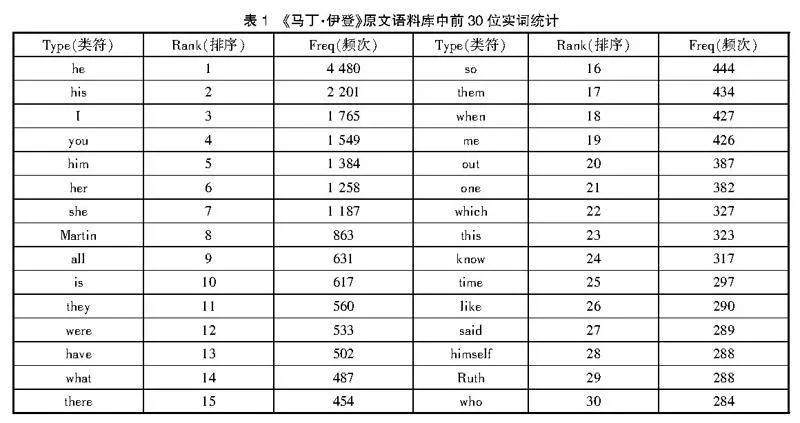

自建《马丁·伊登》原文语料库,共142 496个字符。使用AntConc的Word List功能对文本文档中的高频词汇进行检索,并按照其在文档中出现的频率进行排序。统计结果显示,小说共有142 496个单词,小说中高频实词前30位如表1所示。

首先,从表1可以看出,第三人称代词he、his、him、her、she使用频次非常高,人称代词占比大,由此可见小说《马丁·伊登》是通过第三人称视角来叙述的,这也从侧面反映了小说是站在男性视角,存在一定的男权主义倾向。同时,her、she的排序分别是第6位和第7位,说明女性角色在这部小说中扮演了重要角色,同时也描述了父权制社会中女性的形象。

其次,由表1可知,Martin这个人名出现了863次,they、them分别出现了560次、434次,说明小说是以马丁(Martin)为核心角色,描绘了主人公马丁与周围人交织的故事。借助Concordance Plot功能可以发现目标词在小说中位置的分布。通过定位Martin(见图1)可以发现二者贯穿故事始终,是《马丁·伊登》叙事视角的焦点。

综上所述,杰克·伦敦巧妙地借助第三人称叙事视角,无拘无束地深入探索故事中角色的心灵,灵活切换人物与场景,展现了其非凡的叙事技巧。

3.2 小说角色检索分析

“人物塑造是指作品中对人物的形象(包括其言行、性格、情感、思想等)的具体描绘。对小说中人物塑造手法的理解直接关系到对小说本身的理解。人物带动情节,人物塑造展示主题。”[6]" 通过使用语料库检索软件AntConc4.0.4的各项功能,可以细致检索和分析与人物塑造相关词语。

3.2.1 马丁人物形象检索分析

结合小说的名字及图1的统计可知,该小说的主人公是马丁·伊登,小说是围绕他展开的,因此可以检索与Martin和he搭配的动词,分析出人物的形象特征。本次研究运用concordance(定位功能)和KWIC来具体分析Martin在小说中的定位,并选取其中2条与检索词Martin搭配的词丛。

例1:Martin admitted contritely...and he was so interesting that I did not think.(马丁懊悔地承认道……而且他太有趣了,以至于我都没怎么想。)

例2:He, Martin Eden, was a better man than that fellow.(他,马丁·伊登,比那个家伙更出色。)

将上面的句子结合上下文语境来看,马丁·伊登贫寒的出身让他在面对物质世界的冲击时勇敢地去追求自己渴望的生活,所以他就成了个人主义的推崇者,他深信自己拥有无限的潜能,并渴望通过个人奋斗来取得成功。马丁的故事,是一部关于奋斗、成长和自我超越的壮丽史诗。

此外,对高频词丛的分析也有助于挖掘人物形象。与he搭配的词丛排在第一的是 “he did not know”。值得注意的是,人物的心理活动往往与大量否定结构词丛的频繁使用紧密相连,这种现象深刻揭示了人物内心的复杂情感。运用索引定位功能,发现he did not know在文中共出现36次。现将he did not know置于上下文语境进行分析。

例3:He did not know that many of them had done their best, bad as it was.(他不知道,他们中的许多人已经尽了最大努力,尽管很糟糕。)

例4:He did not know painting.(他不懂绘画。)

语篇中出现了36次he did not know,说明马丁由于出身在社会底层,没有接受过正规教育,知识贫乏,对许多事情缺乏必要的了解或认知。他可能正在努力理解复杂的问题或情感,这是马丁成长的起点,之后他通过逐渐学习最终达到新的自我认知水平。马丁早年生活经历塑造了他勇于挑战的性格,为了赢得露丝的爱,他努力学习社交和上流社会的礼节,坚持写作,仅花费了几个月的时间就完成了所有的课程,对周围人和朋友的嘲笑不屑一顾。他的作品忠于现实,批判了病态的社会现状,却不能被编辑认同,但是他仍然坚持不懈地写作。这个过程反映了马丁的发展和成熟。

3.2.2 露丝人物形象检索分析

从表1可以看出,小说另一个重要人物是Ruth(露丝),在文中出现了288次,通过利用Concordance功能进行检索,可以获取露丝在文本中出现时的具体上下文,进而深入分析她的人物形象。同时,通过检索小说中频繁出现的第三人称代词she及其相关语境, 可以清楚地看到作者构建并塑造这一角色的过程。

例5:She was a spirit, a divinity," a goddess; such sublimated beauty was not of the earth.(她是一种精神、一种神性、一种女神;这种升华的美不属于人间。)

例6:She was clean, and her cleanness revolted.(她很干净,但她的干净让人反感。)

露丝出身在一个富有的律师家庭,作者用spirit、divinity、clean等美好的词来描述她。对于贫民出身的马丁来说, 露丝是他以前从来没有见过的女孩,在马丁眼中就像一个美丽的精灵。这种不加掩饰的倾慕之情,体现了生活在社会底层的人们对上流社会精致生活的热爱与渴望。

例7:\"I told you you'd lose'm,\" she cried out. \"He was worth more'n you was giving him.\"(“我说过你会失去他,”她喊道。“他比你给他的更值钱。”)

例8:It made Ruth desire to shape this man from other crannies of life into the likeness of the men who lived in her particular cranny of life.(这让露丝渴望将这个来自生活其他角落的男人,塑造成与她生活圈子里的男人们相似的模样。)

露丝在上流社会中长大并接受高等教育,受到家人的关爱和照顾。当她第一次接触马丁时就被他吸引。她认为马丁需要她的帮助,于是按照自己的想法改造他,鼓励他努力学习文化知识。这些表现了露丝和美国上层社会其他女性不同,她没有遵循父母的安排,她想通过自己的努力来改变父母的想法,体现了露丝的女性意识。

例9:Ruth showed her disappointment plainly when he announced that he was going to sea for another voyage as soon as he was well rested.(当他宣布一旦休息好就要再次出海航行时,露丝毫不掩饰地表现出了失望。)

例10:Martin did not know that Ruth was unsympathetic concerning the creative joy.(马丁并不知道露丝对创作的乐趣并不感兴趣。)

但是露丝是个单纯简单、优柔寡断的女子,由于她对父母的顾虑,她对马丁的态度并不坚定。文中disappointment、unsympathetic等词说明了露丝的女性意识是不彻底的, 面对家人的威胁,露丝常常对马丁进行资产阶级价值观的灌输,让他放弃写作,去父亲的律师事务所工作,她没有尊重马丁的想法。随着马丁文化水平越来越高,他知道自己想要什么样的生活。露丝觉得自己无法控制他,于是她开始动摇了,逐渐失去了对马丁的耐心,明白了她和马丁之间难以逾越的阶级差异,最终选择解除婚约。这说明露丝是“‘为我所用’的弱势群体,是被男性这个主题客体化后的想象物”[7]。她成长于资产阶级父权社会中,父权制和资产阶级价值观对她产生了根深蒂固的影响,所以露丝是一个悲剧性人物。

3.3 小说主题内容分析

检索作品的高频词是分析文学作品的关键点,高频词通常反映一部作品所讨论的话题或问题的焦点,因此基于语料库的文学作品主题研究旨在分析文学作品的高频词,基于此探讨文学作品的主题和意义[8]。

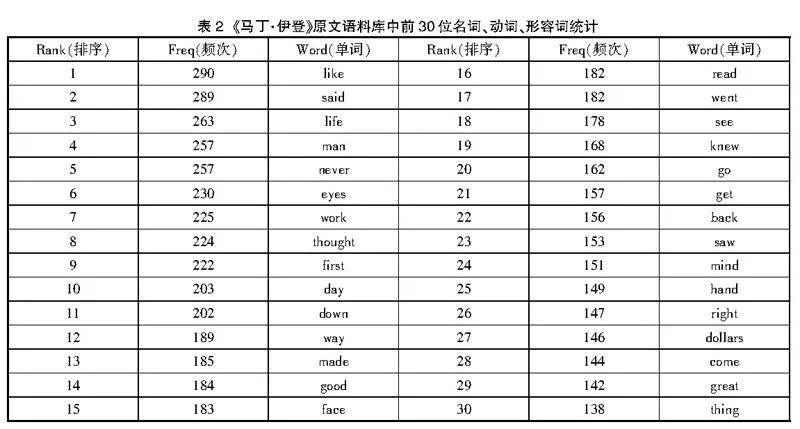

从文本中筛选出具有实际意义的名词、动词和形容词,并统计这些词汇的出现频率,以识别出前30位高频词汇(见表2),并借助Concordance功能进行详尽的上下文检索。

第一,小说中的比喻及夸张俯拾皆是, 展现了主人公的心理活动和性格特点。文中大量使用like这个词,比如,like a bell of silver、crystal-pure、perfect等。马丁在听到露丝的声音后,将她的声音比作“音乐”和“银铃”,从听觉上给人美感,带有高贵优雅的象征意味,加深了马丁对资产阶级的向往,他将上流社会看得过于理想化且盲目自信。马丁原本天真地坚信,仅凭个人的不懈努力就能顺利跻身社会的上层。然而他的信念最终崩塌,主要源于他所观察到的社会表象与其内在本质之间存在着巨大的差异。物质社会中弥漫的浮夸和奢靡之风误导了他,最终导致了他的挫败。

第二,文中关于“钱”的描述就有dollars,共146次。结合小说的写作背景,20世纪初美国资本主义经济迅速发展,一些投资者的成功给普通民众带来了美好憧憬,社会底层的民众对物质财富的渴求达到了狂热的地步,他们怀揣着一夜暴富的梦想,坚信通过个人努力能够达成“美国梦”的愿景。然而,资本主义体制下的固有弊端导致财富不断向少数资产者手中集中,贫富差距日益扩大,这一现实与他们的梦想形成了鲜明的对比,结果大部分人处处碰壁,还有些人看清现实世界的虚伪,因无法实现自身的价值感到痛苦乃至自杀。很多作家也认清现实,他们在文学作品中表达了对“美国梦”的失望。小说中主人公马丁就是当时“美国梦”的追求者,他的人生经历是一部痛彻心扉的精神悲剧[9]。

马丁的故事是作者杰克·伦敦对当时社会现实的严厉批判,马丁的死亡原因和当时的社会背景是分不开的,当时病态的社会环境导致他无法实现自我价值的追求。马丁以底层人的身份, 通过自身不断的、艰苦的努力, 获得了财富和名誉,但他在纸迷金碎的上流社会生活中逐渐迷失了自我,死亡是他选择的最终归宿。这部现实主义小说不仅是马丁·伊登的个人悲剧,更是当时美国社会中像马丁一样人物的悲剧。小说无情地抨击了资产阶级上流社会的虚伪和当时流行的拜金主义,悲剧式的英雄象征着“美国梦”的破灭, 表达了人们无法和社会抗争的无奈和对现实的迷惘[10]。

4 结束语

本研究使用语料库检索软件 AntConc的各种功能对杰克·伦敦的小说《马丁·伊登》的文本特点、人物形象和主题内容进行语料库分析,运用定性和定量相结合的方法对小说进行了检索和分析。研究发现:首先,小说语言简单易懂,采用第三人称视角进行叙述;其次,马丁是个人主义的推崇者,是“美国梦”的牺牲品,露丝是资本主义父权制度的受害者;最后,马丁的悲剧证明了社会的丑陋,作者成功描述了“美国梦”破灭的主题。综上所述,运用语料库的统计分析对小说《马丁·伊登》进行文学赏析,不仅能提供大量的实证数据,还能揭示文学作品的内涵,在某种程度上弥补了传统文学研究的主观性缺陷,为文学研究提供了更加科学、客观的方法,进一步丰富和扩展了文学研究的领域。

参考文献

[1] 杨惠中.语料库语言学导论[M].上海:上海外语教育出版社,2002:4.

[2] 李萍.《马丁·伊登》中的女性人物分析[J].语文建设,2016(27):59-60.

[3] 陈丹丹. 沈从文与杰克·伦敦悲剧意识比较[D].长沙:长沙理工大学,2013:3-4.

[4] 申利锋.《马丁·伊登》中的伦理困境与伦理选择[J].外国文学研究,2015,37(3):87-94.

[5] 陈瑶.语料检索在文学欣赏课中的运用[D].哈尔滨:东北林业大学,2010:1.

[6] 黄源深,周立人.外国文学欣赏与批评[M].上海:上海外语教育出版社,2003.

[7] 刘苗,何荣辉.从女性主义视角解读《马丁·伊登》中的女性人物形象[J].吉林省教育学院学报,2008(2):101-103.

[8] 胡开宝,杨枫.基于语料库的文学研究:内涵与意义[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2019,49(5):143-156.

[9] 肖曼琼.评马丁·伊登:杰克·伦敦笔下的超人形象[J].外语与外语教学,2003(2):60-62.

[10]余立霞.梦想的追求与幻灭:评杰克·伦敦及其代表作《马丁·伊登》[J].哈尔滨学院学报,2004(6):74-77.

基金项目:2024年度辽宁师范大学本科教学改革研究项目“汉语国际教育专业课程思政资源开发与共享研究”(项目编号:203040302240)。

作者简介:胡敏(1999,7-),女,河南固始人,硕士研究生。研究方向:应用语言学。