跨文化交际能力的类型与提升路径研究

王兰,杨蔚

(茅台学院,贵州仁怀 564500)

伴随着全球化浪潮席卷而来, 国际间交流日益频繁。 不同国度与文化背景的人们的沟通联系日趋紧密。提升跨文化交际能力,增强文化自信成为我国当前适应全球化形势下的突出矛盾。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020 年)》指出,要“培养大批具有国际视野、通晓国际规则、能够参与国际事务和国际竞争的国际化人才”。 在“第四届全国高校外语教育改革与发展高层论坛”上,教育部吴岩司长强调,“高等外语教育要全面融入高等教育强国建设,大力培养具有全球视野、通晓国际规则、熟练运用外语、 精通中外谈判和沟通的高素质国际化人才”。 由此可见,我国经济和社会的快速发展离不开国际化人才的培养, 而跨文化交际能力是国际化人才必须拥有的素质, 提高跨文化交际能力就成了高校外语教育的一项重要任务。

1 跨文化交际能力的定义

学界有关跨文化交际的研究较早, 最早可追溯到20 世纪50 年代的美国,美国民事局的《跨文化研究备忘录》中首次提到“跨文化交际”一词,并以“有效性”为中心进行跨文化能力理论建构。跨文化交际学的奠基人爱德华·霍尔(Edward Hall)在其专著《无声的语言》中指出不同文化背景的人们在使用时间、空间表达意义方面表现出明显的差异(对时间、空间、交际的关系作了深入探讨)。 1983 年Intercultural communication theory:Current perspectives(ICC)的出版意味着跨文化交际的研究进入成熟阶段。 国外关于跨文化交际的研究较为成熟,Triandis 认为跨文化能力的高低取决于3 个因素, 分别为获取信息的认知、 使用信息的认知和与其他文化相关的知识。 因此,跨文化能力需要在了解文化知识的基础上,运用信息的认知正确破译新信息。Ruben 认为,文化与文化之间存在差异性,文化差异性越大,对个体的跨文化交际能力更是提出考验, 个人在两种文化进行转化表达的过程中就越容易出错。 个体则是通过不断了解对方的文化以弥补两种文化之间的鸿沟。因此,Ruben 眼中的跨文化交际能力实际上是个体在不同的文化背景下正确表达和翻译的能力。 Alred 和Byram 则认为, 跨文化交际能力是一种适应其他文化的过程,这一过程伴随着改变自身原有的知识、调试自身的态度和行为,最终达到适应其他文化的能力[1-4]。

跨文化交际能力研究的产生是基于不同文化的交流和碰撞, 由于新中国成立初期到改革开放这阶段与国外的交流相对有限, 使得我国的跨文化交际能力相关研究起步晚。经查阅相关文献发现,我国较早开始进行跨文化交际研究的是20 世纪80 年代的外语教学,王跃汉提出在外语教学中,不能满足于现有词汇记忆和重复性训练, 而要了解对方国家的文化,要在教学中引入跨文化交际的意识,着重培养学生的跨文化交际能力[5]。胡文仲提出外语教学的跨文化交际要注重研究词汇的文化内涵, 语用规则和语用顺序等,以此了解不同词汇文化内涵、语用规则及顺序下所隐含的不同文化, 所以这里的跨文化交际能力注重强调了解对方国家文化的能力[6]。 进入21世纪,我国对外交流沟通增多,跨文化交际能力的研究逐渐从侧重于跨文化能力的培养转变到跨文化能力和交际能力并重上来。 张晓晖强调了跨文化交际能力对于高等教育中英语教学的重要性, 认为跨文化交际能力是指不同文化背景信息发出者和接受者之间进行正确、有效的交流和沟通的能力。这里不仅强调了跨文化交际能力中的跨文化能力的培养,还提高了跨文化交际能力中交际的重要性[7]。

由此可知,无论是国外还是国内的研究,都承认跨文化交际能力的跨文化性和交际性, 跨文化能力熟知语境下两种或多种不同的文化, 恰当地解码并予以转换的能力。 交际能力即熟知目的语的语言技巧恰当地予以表达。 跨文化交际能力实际上是跨文化能力和交际能力的组合, 即指与不同文化背景的人们有效、恰当交往的能力[8]。

2 跨文化交际能力的分类

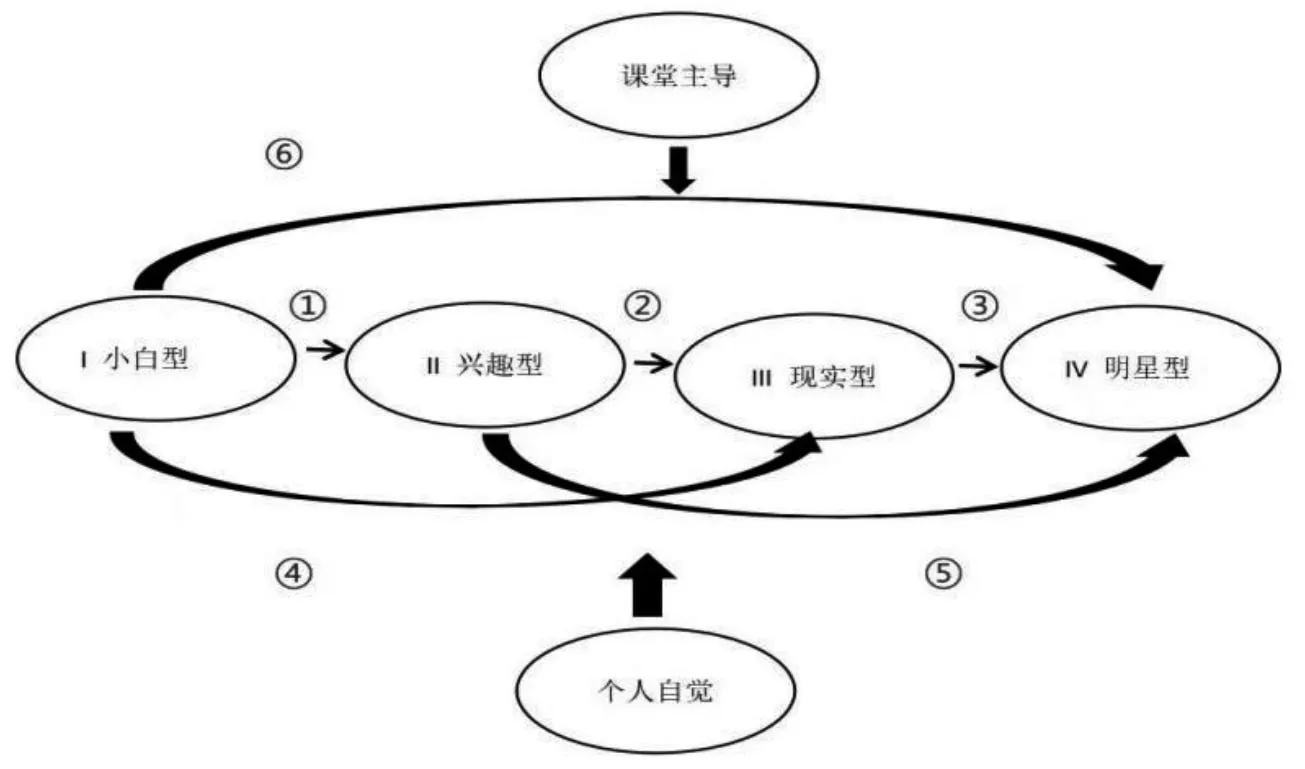

学界对跨文化交际能力的分类主要基于对跨文化交际能力定义的操作化而得出, 即根据跨文化交际能力的定义进行操作化为不同的指标和要素。 赵爱国、姜雅明把跨文化交际能力概括为语言能力、语用能力和行为能力[9]。贾玉新将其分为基本交际能力系统、情感和关系能力系统、情节能力系统和交际方略系统[10]。 杨盈、庄恩平将其分为全球意识、文化调适、知识、交际实践4 个系统[11]。 胡文仲将跨文化交际能力简化为知识、动机和技能三部分,要求交际者同时具备意识、思想和活动层面的能力。学术界对跨文化交际类型的研究较为深入, 出现了较多有深度的研究成果[12]。 大致勾勒了跨文化交际能力的基本框架,并从微观角度,即教学中改善教学方法以提升跨文化交际能力。但从宏观角度看,根据跨文化交际能力的两个基本属性, 即跨文化能力和交际能力上分析跨文化交际能力类型的研究尚不多见。 在一定程度上不利于跨文化交际能力研究的深度发展。 笔者根据跨文化交际的两大属性“跨文化能力”与“交际能力”进行2×2 矩阵分类,将跨文化交际的类型划分为小白型、 兴趣型、 现实型和明星型4 类 (见图1),并据此模型,探讨其所蕴含的跨文化交际能力提升模式。 以期为跨文化交际能力提升提供新思路和方向性指导。

图1 跨文化交际能力类型划分

2.1 小白型

该类型主要指跨文化能力与交际能力均低的状况。该群体往往对目的语国家的语言用法不了解,词汇量积累少、语法等相关语言知识运用能力较强,加之缺乏跨文化意识, 缺乏直接阅读目的语相关文献资料的能力,仅能接触相应的翻译文本,或通过其他媒介了解目的语文化, 相应的了解渠道和范围较为有限,导致其跨文化能力减弱,形成跨文化交际能力类型的小白型。同时,该类型也可能是兴趣型和现实型互相转化的结果, 当兴趣型和现实型缺乏实际应用的“场域”。随着时间的推移,其跨文化能力或交际能力逐渐减弱, 最终导致跨文化交际能力类型小白型的出现。

2.2 兴趣型

该类型指跨文化能力高、 交际能力程度低的状况。 该群体表现为对目的语国家文化有着较为浓厚的兴趣。 通过阅读目的语文本或通过其他媒介熟悉目的语国家文化,但由于目的语语言技能知识不高、自身忽视了目的语的学习,导致其跨文化能力高,交际能力低的兴趣型。此外,该种类型还可能是由小白型转化的结果。 这种情况往往属于小白型群体,受“偶然”因素作用,对目的语产生了浓厚的兴趣,或是出于现实需要,需要了解目的语国家的文化知识,但是其认为交际能力的提升 “没有必要” 或提升过程“不同步”,其交际能力仍然保持较低水平,从而促进了小白型向兴趣型的转变。

2.3 现实型

该类型主要指跨文化能力低、 交际能力程度高的状况。该类型表现为语言功底较好,积累大量目的语词汇,相关语句用法较为熟悉,但是对目的语国家的文化缺乏了解的类型。 该类型常见于高中生或以应试为导向的学生。 该群体在经历密集测试或备考后,词汇量和语法知识达到较高水平,但由于绝大部分时间集中于应试,缺乏跨文化意识,导致跨文化交际能力较低。 同时,与兴趣型类似,此种类型存在由小白型转化的结果。 与小白型向兴趣型转化不同的是,这种情况往往不是基于兴趣,更多基于自身现实利益的考量,从而促使小白型群体向现实型转变。

2.4 明星型

该类型主要指跨文化能力高、 交际能力程度也比较高的状况。明星型是较理想的类型,也是跨文化交际能力提升的终极目标。 该类型由跨文化交际能力兴趣型和现实型经由以下两种途径发展转化而来。第一种途径,兴趣型通过阅读翻译文献熟悉目的语国家的文化, 通过努力不断积累目的语语言知识和实际应用,其交际能力得到提升,进而完成兴趣型向着明星型转变。第二种途径,现实型的语言功底较好, 通过阅读目的语文本或翻译目的语从而了解目的语国家文化, 并在实际运用场景中不断练习两种文化之间解码转化能力,跨文化能力得到提高,从而完成从现实型向明星型的转变。

3 跨文化交际能力提升的多元架构及提升机制

3.1 跨文化交际能力提升的多元架构

对跨文化交际能力的基本属性即“跨文化能力”和“交际能力”进行分类,是本文进一步深入探讨跨文化交际能力提升的基础。近年来,国内关于跨文化交际能力的研究尚未形成具有中国文化特点并经实践检验的理论,在跨文化交际能力提升研究上,主要集中在微观层面的大学英语课堂上, 如提出“ESA”课堂教学方法;课堂教学新途径,利用网络和多媒体教学有意识地开展跨文化培训法; 构建创新性课堂教学模式,如产出型语言文化融合式教学模式等(索格飞、迟若冰,2018 年)。 不可否认,当下课堂教学依然是跨文化交际能力提升的重要途径。 但是随着信息时代的发展,学习途径逐渐多元化,个人自学已成为提高跨文化交际能力的重要途径。同时,跨文化交际能力的提升本质是个人习得的过程, 所以个人自觉学习在跨文化交际能力中扮演着举足轻重的角色, 所以本文提出跨文化交际能力提升的二元治理机制,即课堂主导、个人自觉。

3.2 跨文化交际能力提升的基本模式

在之前的讨论中, 提到无论是国外还是国内的研究,都承认跨文化交际能力的跨文化性和交际性,即跨文化交际能力是由“跨文化能力”和“交际能力”组成的。由此,跨文化交际能力提升的最终目的是达到“跨文化能力”与“交际能力”的双升——明星型。根据图2 的跨文化交际能力提升路径,可以发现,跨文化交际类型完成从小白型到明星型的转变, 跨文化交际能力的提升主体(课堂主导,个人自觉)可以由以下4 种路径完成。

图2 跨文化交际能力提升路径示意图

3.2.1 兴趣优先模式(小白型→兴趣型→明星型)

跨文化交际能力提升主体采取先提升跨文化能力的方式,促使跨文化交际能力的“小白型”由路径①逐步转变为“兴趣型”,然后再通过积累目的语的词汇量和学习语法等提升交际能力, 经过路径⑤完成跨文化交际能力由“兴趣型”向“明星型”的转化。3.2.2 现实导向模式(小白型→现实型→明星型)

这种模式指跨文化交际能力提升主体采取先提升交际能力的方式, 促使跨文化交际能力的 “小白型”由路径④转变为“现实型”,再通过阅读及其他媒介了解目的语国家的文化和用语习惯, 提升其跨文化能力经由路径③使跨文化交际能力完成“现实型”向“明星型”转化。 由于跨文化交际能力中以刚刚毕业的高中生和应试为导向的学生为主,“现实型”主题浓厚, 因此大学教育要通过课堂讲解目的语国家的文化,激发大学生对目的语国家的兴趣。再加上个人自觉学习与反复实践深化认识, 从而促使 “现实型”跨文化交际能力的提升。

3.2.3 “钟摆”模式 (小白型→兴趣型→←现实型→明星型)

这种模式并不局限于先提升 “跨文化能力”或“交际能力”。而是基于一种现实的思维,采用实用主义的态度去进行相应的提升, 最终达到跨文化交际能力的“明星型”。 当跨文化交际能力的两大主体基于现实的考虑决定是先改善两种能力的一种, 则选择相应的策略去提升。 当提升主体认为 “跨文化能力”成为其主要矛盾时,则通过阅读目的语国家的相关文献或通过其他媒介了解目的语国家的文化进而提升。反之,“交际能力”成主要矛盾时,则提升其“交际能力”,这就形成提升策略反复调整,成为跨文化交际能力的“钟摆”模式。

3.2.4 兴趣现实并重模式 (小白型→明星型)

该种模式提倡“跨文化能力”和“交际能力”同步提升,这是一种较为理想的模式(见图1)。 使得跨文化交际能力“小白型”通过路径⑥直接发展成“明星型”。这种类型往往在“兴趣”和“现实”双重动因下产生的结果。 如在高中期间英语课堂上学习 “交际能力”,课下通过自觉学习通过阅读英语文献,了解目的语的文化,从而达到“交际能力”和“跨文化能力”相对同步的提升。

4 结束语

综上所述,4 种跨文化交际能力提升的4 种途径是理想类型划分的一种现象。 本文在建构模型中把“跨文化能力”和“交际能力”当成定类变量进行处理,对跨文化交际能力提升具有一定的指导意义。但在现实中, 受多重因素影响, 理想划分不能完全体现。 现实中两者却是一个定序变量。 总而言之,本文简单呈现了跨文化交际能力提升的基本宏观策略框架, 以期为跨文化交际能力提升的路径选择提供思路或参考。 在具体实践中,有更多复杂的因素影响,则需要进一步探讨和研究。