有图自东方来: 明信片上的清末司法场景

徐忠明

一、 背 景

中西文化的交流,可谓源远流长。但是,1793年、1816年英国先后两次派遣马戛尔尼使团和阿美士德使团满怀希望而来中国,却又失败而归,(1)由于未能实现出使中国的预期目的,因此,所谓的“失败”,实际上更多是英国人的看法。参见[英] 马戛尔尼: 《乾隆英使觐见记》,刘半农译、李广生整理,百花文艺出版社2010年版;[英] 斯当东: 《英使谒见乾隆纪实》,叶笃义译,上海书店出版社1997年版;[英] 亨利·埃利斯: 《阿美士德使团出使中国日志》,刘甜甜、刘天路译,刘海岩校,商务印书馆2020年版;[英] 克拉克·阿裨尔: 《中国旅行记(1816—1817)——阿美士德使团医官笔下的清代中国》,刘海岩译,刘天路校,上海古籍出版社2012年版。仍可视为标志性、转折性的事件。之后的两次鸦片战争、八国联军占领北京等军事冲突,以及列强与清廷签订的一系列不平等条约,致使中国大门被迫打开,而且开得越来越大;其所产生的影响,亦称得上既深且广。这是双方冲突的结果,同时也成为两者拓展交涉面和认识面、深化认知度和理解度的契机。撇开其他问题不谈,西方人对中国的法律与司法之诟病,尽管不乏事实依据,但其深层原因,无疑是他们在污名化中国法律形象的前提下,意欲规避中国法律、制造攫取治外法权的借口。相对来说,1898年的维新、1901年的新政、1902年的修律、1905年之后逐步推广开的政制改革等举措,可以说是清廷做出的积极回应。1912年初辛亥革命的成功,则终结了清廷既不诚恳亦未完成的法律变革,使中国法律史走上了另一条发展道路。

西方人诟病中国法的“污点”,集中在庭审与刑罚,(2)具体来讲,洋人诟病清代中国的庭审,集中在刑讯逼供、两造下跪听审以及没有律师出庭支持审判;至于刑罚,则集中在侮辱囚犯人格的枷号、站笼以及代表酷刑之极的凌迟。因为它们具有场景性、可视性的特征,极易从现象层面被观察。在中国旅行的西方人,可能会遭遇押解途中戴着镣铐或枷号的囚犯;在路过的城门口、衙门口、集市上、犯罪事发点,皆有可能会看到戴着镣铐或枷号、拘禁站笼之中、等待或正在执行死刑的诸色人犯、悬挂在木杆上的首节;如果走进衙门,则可观看正在进行当中的庭审,作为庭审一环的刑讯,以及关押在牢狱中戴着各种刑具的疑犯及罪犯。(3)参见杜金: 《左顾右盼: 凝视“异域”与镜观“自我”》,华东政法大学“东西互观的法律世界”学术研讨会暨《镜中观法: 〈中国评论〉与十九世纪晚期西方视野中的中国法》新书研讨会会议论文,2023年5月27日,上海。在这种情况下,把它们记下来、画出来、拍下来,实乃常见之事,见诸西方人制作的各种文本。(4)这类文本可以纳入“旅行书写与欧洲扩张”的范畴予以解读。参见[美] 玛丽·路易斯·普拉特: 《帝国之眼: 旅行书写与文化互化》,方杰、方宸译,译林出版社2017年版,第一版序言,第1页。关于中国的相关研究,参见[英] 顾德诺、茱莉亚·库恩编: 《西方旅行者的中国书写》,顾钧、程熙旭等译,上海教育出版社2023年版。通过对于这些表象的观察,即可做出某种直观的价值评判,而不需要太多的知识基础。另外,对于经历过18世纪到19世纪初期刑事法、刑事诉讼法以及狱政法的现代改革的西方人来说,中国的法律与司法,不只野蛮残酷,而且不可思议,成为一种法律的“异国情调”。由于猎奇心态以及种族和文化上的优越感的作祟,他们在记录、描绘与拍摄这些场景时,不免有所选择,甚或添加一些与事实不符、污蔑夸张的信息。

这种可视化的司法场景,成为来华的传教士、外交官、商人、记者、画家、旅行家、科学家制作的各种文本(日记、书信、游记、新闻、绘画、照相)的常见主题。到了清末,它们还成为明信片(postcard)制作者青睐的对象,也成为消费者乐见的图像。而在制作及发售明信片的背后,甚至还有商业利益的助推。

据学者考证,最早的明信片,大约是1865年一个德国画家的私人创制,因绘有精美图画的卡片难以装入标准信封,而不得不直接将卡片寄出,可谓偶然之事。到1869年,奥地利维也纳邮政局正式发行了明信片。27年之后的1896年,移植西方制度设置的“大清国邮政”机构,也发行了第一套明信片。之后,作为信息传播手段的明信片,就流行了起来。

《洋人眼中的清末中国——1898—1908年在华西方人明信片解读》(5)参见陈玲、王迦南、蔡小丽编著: 《洋人眼中的清末中国——1898—1908年在华西方人明信片解读》,中华书局(香港)有限公司2005年版。这类图像资料,亦参见绶祥、方霖、北宁编著: 《旧梦重惊: 方霖、北宁藏清代明信片选集》(I),广西美术出版社1998年版;在该书的第一编“封建统治”栏目下,收录了23张刑罚的明信片。一书,由明信片和解说词组成。该书刊载的明信片,为旅欧画家王迦南、蔡小丽夫妇所收藏,来自他们费了10多年工夫,在世界各地的广泛罗致,内容颇为丰富,涉及清末中国的自然景观和人文景观、日常生活和内政外交。解说词系作家陈玲撰写,叙事精要,表达清晰,文字优美;不过,对每张明信片仍缺少精细透彻的解说。其中,有11帧明信片印制了反映清末中国司法实践的照片与绘画(数量不多)。通过阅读这些图像,进而分析其图像元素与结构,解读与评析其文化意义,我们大致可以看出西方人对于中国司法实践的关注点与倾向性。

二、 图 像 解 读

在解读这些叙述清末司法实践的明信片之前,需要说明两点: 首先,由于不同国家对中国的态度存在差异,这在一定程度上影响了各国来华人员不同的倾向与表达。沈弘曾说:“法国人对中国人形象的描绘似乎比英国人夸张。”(6)沈弘编译: 《遗失在西方的中国史: 法国〈小日报〉记录的晚清中国史1891—1911》,北京时代华文书局2022年版,再版序,第8页。德国学者顾彬也曾反复强调,必须对“西方”做出严格的区别,不能将德国与英国、法国、美国放在一起谈论。(7)参见顾彬: 《德国与中国: 历史中的相遇》,李雪涛、张欣编,广西师范大学出版社2015年版。就笔者阅读西方人的各种著述所得的感受而言,美国人对中国人的描绘,似乎比英国人平实一些;意大利人的描绘,似乎比美国人又要平实一些。换句话说,西方既不是一个整体,更不是铁板一块,不可以不加区分,仅仅予以“眉毛胡子一把抓”式的理解。其次,一般来讲,来华的传教士关注宗教信仰,商人看重经济利益,记者旨在报道时事要闻,旅行家倾向于奇闻逸事,科学家热衷于采集标本,他们的兴趣各不相同。这种差异,或多或少都会影响他们看待事物、表达事物、评论事物的态度。但是,仍不排除他们会对于其他共同关注的事物进行记述和评论,例如本文将要讨论的司法审判及刑罚执行。鉴于这些明信片制作者(还包括拍摄者和绘画者)的身份比较模糊,因此,笔者很难了解他们的利益偏差与思想倾向,进而知晓它们又在多大程度上影响了照片拍摄、绘画构思、入选明信片的理由。也因此,笔者很难将其与制作者结合起来,进行更微观、更仔细、更深入的分析,并且做出更具有语境性的解释。在下面的讨论中,本文仅仅围绕图像本身的元素与结构展开分析,同时结合中国司法语境进行文化解读,希望这种处理方法能够避免理解和解释上的偏颇。

本文的操作,大致以清代司法程序和刑罚轻重来展开。

这帧明信片(见图1)描绘的是八国联军抓获义和团团众的场景。(8)见前注〔5〕,陈玲、王迦南、蔡小丽书,第256页。图的左面,是戴红帽子、穿蓝制服和黑皮靴、腰佩军刀的人,看样子像是个军官;图的中间,是戴蓝帽子、穿蓝制服和黑皮靴、腰佩军刀、肩背长枪、左手牵着被捕的义和团团众的人,系士兵模样。从他们浓密威风的八字胡须和制服来看,均为西方人,更像是参与八国联军的意大利军人。根据同时期意大利画报刊登的图像资料,留浓密威风的八字胡须、穿蓝色制服、着黑色皮靴,似乎是意大利军人的标配,(9)参见赵省伟主编: 《西洋镜: 意大利彩色画报记录的中国(1899—1938)》,广东人民出版社2020年版。与欧美其他国家军人的着装打扮有所不同。究竟如何,仍待考证。另由两人的脸部表情和肢体动作来看,军官昂首挺胸,目光炯炯,直视士兵,伸出的左手则有发表指示之意;士兵微微颔首,目光稍稍低垂,显得比较谦抑、洗耳恭听的样子,很可能是军官正在向士兵做出某种指示或命令。图的右面,即为被捕的义和团团众,年纪很轻,长相比较清秀,低眉垂眼之中略带驯服和无辜的表情,已经完全失去昔日“刀枪不入”“杀尽洋人”的勇气与狠劲。这幅严肃但却不乏温和的画面,与人们印象当中清代衙役的凶神恶煞、罪犯的惊恐表情很不一样。这种刻画,多少是为了彰显西方人的文明形象,因而也不乏西方人自我标榜的意味。如果将这幅画置于近代中国与西方列强屡次发生的军事冲突语境之中进行解读,面对西方国家的坚船利炮,中国士兵的血肉之躯和长枪短炮,已经不堪一击。据此,在强势的西方人面前,这个驯服又无辜的义和团团众的形象,是否可以作为指代清代中国弱势处境或软弱可欺的象征呢?未尝不可。

然而图像之外的真实世界,则讲述了另一个故事: 西方人对于被抓获的义和团成员,是绝不心慈手软的;将他们枪决毙命,恐怕是难以避免的。根据意大利《周日论坛画报》1900年10月28日的报道:“最近,欧洲军队的一支小分队在天津成功抓获了一伙狂热的义和团拳民。这伙人被抓后,立即被执行枪决。”(10)见前注〔9〕,赵省伟书,第63页;所配图像,第64页。但是在另一处,这段文字略有不同:“最近,欧洲军队的一支小分队在天津成功抓获了一伙正在居民区和租界内偷东西的狂热的义和团。这伙人被抓后,立即被执行枪决。”赵省伟编: 《遗失在西方的中国史: 海外史料看庚子事变》,侯芙瑶、邱丽君译,重庆出版社2018年版,第638页。法国《小日报》1900年11月4日刊登的《中国事件》,则配发了一幅“挂在旧州城墙上的十四颗拳民头颅”的绘画,该图所绘,乃西洋军人围观“枭首示众”的场景。(11)见前注〔6〕,沈弘书,第101页。同月11日,该报刊登的《八国联军远征保定府》写道: 远征军进入保定府以后,先是解救人质,接着便对“迫害外国传教士和中国基督徒的义和团成员进行残酷的报复和镇压。一时间横尸遍野,一串串的头颅被挂在了城墙之上”。(12)见前注〔6〕,沈弘书,第102页。在这种情况下,图1的那个被抓捕的义和团团众,恐怕亦难逃被枪毙的命运!

图1

图2

图3

图2呈现的是公堂审判的画面,(13)见前注〔5〕,陈玲、王迦南、蔡小丽书,第48页。其底部标注“Chinese Court”,即“中国法庭”。这帧彩色明信片源自一张广为流传的黑白照片(见图3)。不过,从照片上端横幅(已被明信片截去)的两行落款“光绪辛巳七月”和“耀华照像照”可以确证,照片并非“中国法庭”的实拍,而是照相馆里的摆拍。(14)实际上,摆拍“中国法庭”的照片,也不止本文分析的这一帧。张世明对另外两帧同类照片进行了仔细的解读,参见张世明: 《拆穿西洋镜: 外国人对于清代法律形象的建构》,载杨念群主编: 《新史学》第五卷《清史研究的新境》,中华书局2011年版,第85—87页。光绪辛巳,即1892年;耀华照相馆,由施德之(Sze Tak Chee)创办于1892年1月30日,馆址在上海南京路42号。(15)关于施德之其人其事的介绍,参见仝冰雪: 《中国照相馆史》,中国摄影出版社2016年版,第301—320页;另参见洪再新: 《闯荡于“冒险家乐园”的中英混血实业家: 施德之对近代上海艺术商业活动的特殊贡献》,李莉译,载《美术学报》2021年第3期。

其他可资证明摆拍的证据,还有很多。(1) 照片呈现的法庭空间,明显小于清代司法公堂的规格。(2) 照片上端横幅“公平正直”,虽然也是传统中国的司法理念,譬如许慎释“灋”为“平之如水”,“触不直者去之”;(16)参见徐忠明: 《从“灋”看中国司法的兴起及理念》,载《中山大学学报》2005年第4期。但是作为真实的公堂匾额却比较少见,更多是悬挂“明镜高悬”或“秦镜高悬”等匾额。(17)参见徐忠明: 《凡俗与神圣: 解读“明镜高悬”的司法意义》,载《中国法学》2010年第2期。(3) 照片背景上的图像,与中国公堂上常见的屏风图像“海水朝日”或“指日高升”也不一样。(18)参见杜金、徐忠明: 《索像于图: 明代听审插图的文化解读》,载《中山大学学报》2012年第4期。(4) 照片上被桌布覆盖的家具,看造型应该是“桌”,而非“案”,不仅与“案”的样式不同,而且略显低矮短小。(5) 桌面上少了审案的必备器物,诸如文房四宝和惊堂木等。(6) 更为有趣的则是,主审官员似乎是洋人,而且戴着墨镜审案——虽然不能说完全没有,因为戴墨镜也算是清人的时髦,但却不合常理。同时,洋官员的目光注视着左前方,完全无视两造,就彻底违背了“五听之法”所要求的,司法官员应该仔细观察原被两造的言行和表情的经验法则。实际上,墨镜亦有遮蔽功能,影响法官与两造的交流。另外,主审法官浓密挺拔的胡须,也不像是那个时代中国男性的样式。(7) 承审官员左侧的那个口衔烟管的人,则非师爷莫属。但问题是,师爷只是官员私人聘请的顾问,没有官方身份,不能堂而皇之在公堂上现身。这一安排,无疑是违背了清代中国的庭审惯例。(8) 从书吏和衙役的视线来分析,除了一个衙役,其他人全部聚焦于摄影师的镜头,这哪里是在审理案件时应有的情形。这种摆拍,除了娱乐摆拍者自己,它给接收者带来的恐怕只能是误导和误解。就这帧照片而言,最突出、最醒目也是摆拍者最希望观看者接收的信息,或许是原被两造“跪地磕头”的肢体象征。通过这一图像元素,摆拍者旨在告诉观看者,在中国司法的公堂上,原被两造是如何屈服于国家的法律与法官的;两造的人格和尊严,又是在何种程度上被无视、被践踏的。但是,从这幅照片来看,扮演法官的洋人,不只显得唯我独尊,而且乐在其中,折射出了花钱猎奇的动机。这意味着,西方人虽然自己不能接受下跪之礼,但却很享受假扮青天大老爷带来的被人跪叩的乐趣。这是一个反映自我与他者差别对待的悖论,更违背了“己所不欲,勿施于人”的待人之道。足见,公堂摆拍比实拍来得更“别有用心”!

从乾隆朝到咸丰朝,西方使节一直拒绝在觐见皇帝时行“三跪九叩”之礼。经由第二次鸦片战争,中国落后衰败的面貌,才彻底暴露了出来;皇帝和官僚妄自尊大的脸面,也被完全扒了下来。1858年,《天津条约》正式废除西方使节在觐见皇帝时必须行三跪九叩的礼仪;1873年,各国使节在觐见同治皇帝时,不再被要求行三跪九叩之礼。究其原因,就在于这种身体姿态,不仅是表示屈服的象征,还违背了主权国家在礼仪上的对等原则。英国人觉得,如果中国朝廷派出与使团团长同等级别的官员,向英王行三跪九叩之礼,他们也可以向中国皇帝行同样的礼。这也是一种对等原则,图2却违背了这一原则。另一方面,跪地磕头固然不能接受,而撅起屁股也是很不文明、极不优雅的姿态。

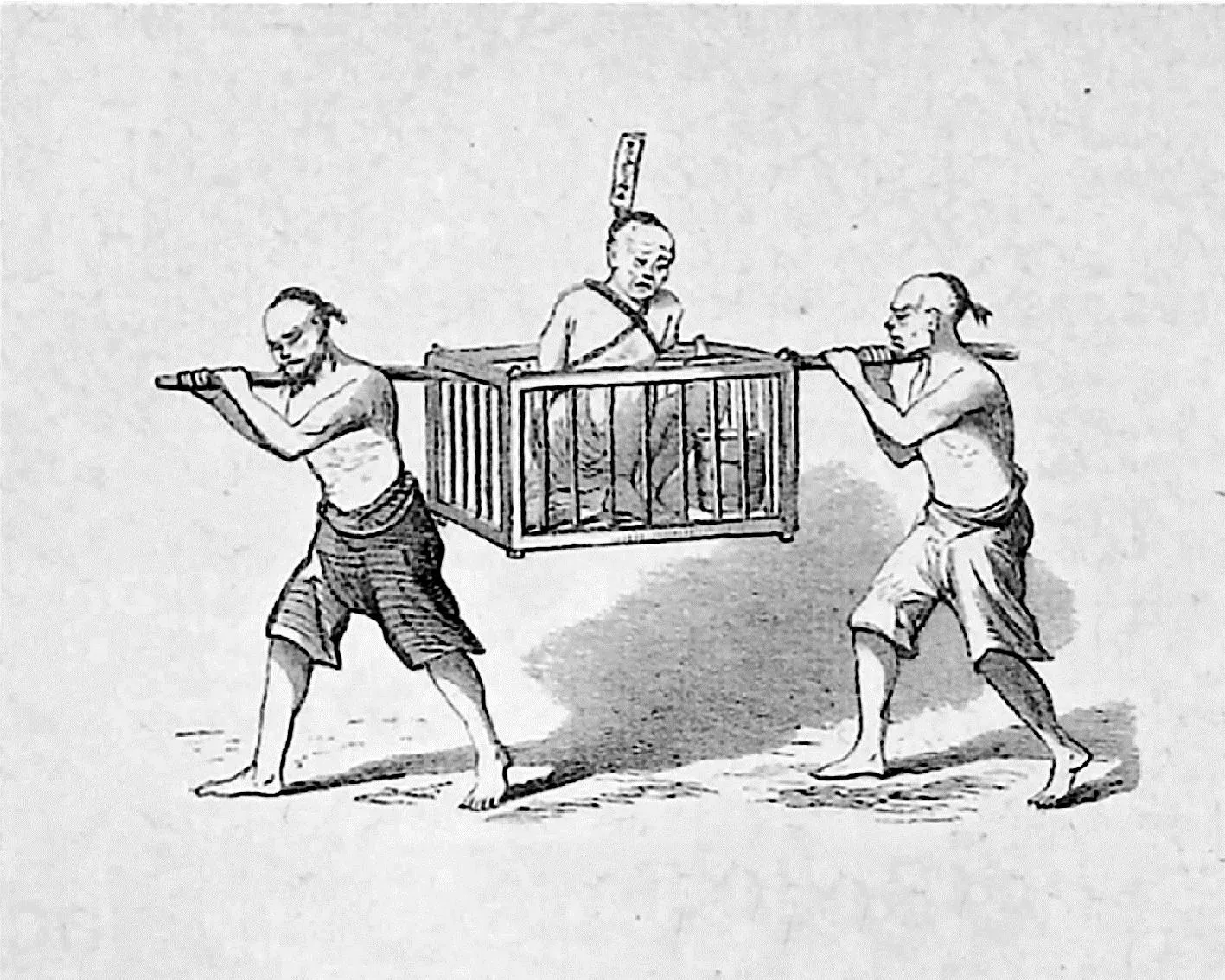

图4是一帧描绘囚犯枷号的明信片。(19)见前注〔5〕,陈玲、王迦南、蔡小丽书,第257页。就笔者寓目的西洋文本而言,至少从1793年马戛尔尼使团的那次失败的访问以来,在各种西方人制作的书籍、画册以及影集中,枷号出现的频率最高,种类亦多。除却图4的常见枷号,另有坐枷(见图5(20)[英] 威廉·亚历山大: 《1793: 英国使团画家笔下的乾隆盛世——中国人的服饰和习俗图鉴》,沈弘译,浙江古籍出版社2006年版,图39。亦有称坐枷为“枷椅”之例。参见刘潞、[英] 吴芳思编译: 《帝国掠影: 英国使团画家笔下的中国》,中华书局2007年版,第133页。另据乔治·梅森的说法,这种坐枷,是亲友为减轻囚犯负枷压力而提供的椅子。若是这样,坐枷即非刑具。不过由图像上的囚犯来看,都是年长之人,官府提供坐枷似亦可能。参见[英] 乔治·亨利·梅森: 《中国刑罚》,载赵省伟、于洋洋编译: 《西洋镜: 清代风俗人物图鉴》,台海出版社2017年版,第83页。)、桶枷(见图6(21)See John Henry Gray,China: History of Laws, Manners and Customs of People,Macmillan and Co., 1878,p.44-45.)以及笼枷(见图7(22)为方便表述,笔者暂时将其名之曰“笼枷”。参见[美] 卢公明: 《中国人的社会生活》,陈泽平译,福建人民出版社2009年版,第186页;赵省伟主编: 《西洋镜: 法国画报记录的晚清1846—1885》,张霞、李小玉译,广东人民出版社2018年版,第83页。必须说明的是,两书中的笼枷,形制微有差异。从图7画面来看,衙役抬着“笼枷”,是赴刑场执行死刑的途中,具有囚车的功能。这种“笼枷”,早在明朝就出现了。参见[葡] 盖略特·伯来拉: 《中国报道》,载[英] C. R. 博客舍编注: 《十六世纪中国南部行纪》,何高济译,中华书局1990年版,第16—17页。据此,这种形式的笼枷,似非完全或仅仅用于示众。)等。枷号,不在大清律条规定的“五刑”之内,而散见于例条。(23)参见田涛、郑秦点校: 《大清律例》,法律出版社1999年版,第81页。惩罚轻罪的枷号,长3尺,宽2.9尺,重25斤。(24)同上注,第63页。例条又说:“其应枷号人犯,除律例开载应用重枷枷号者,仍照遵行外,其余枷号,俱重二十五斤。”(25)同上注,第81页。一般所称枷号,均为25斤,适用极广。关于枷号的具体情况,鉴于与本文无涉,笔者不拟考论。坐枷、桶枷以及笼枷,可能是法外创制的缘故,所以极为鲜见,笔者也仅见于西方人的绘画之中。不过,他们还不至于伪造这些不同形制的枷号。理由倒也简单,上述文献的作者,或是在中国生活多年,或是虽然来去匆匆,却可得自观察,不必向壁虚构。这里的桶枷,乃1868年来广州传教的格雷著录,桶枷侧面贴有“佛山分府桶枷,本月封”的纸条,恰好与格雷的传教地吻合,及至前引著作出版的1878年,格雷已经在广州生活了近10年,对于佛山分府(系广州府南海县辖区)应有足够的了解;(26)关于格雷其人其书的介绍,参见[英] 约翰·亨利·格雷: 《广州七天》,李国庆、邓赛译,广东人民出版社2019年版,李国庆“译序”,第3—4页。笼枷,为1850年到福州传教的卢公明记载,他在15年后才出版了《中国人的社会生活》一书,有足够的时间了解当时当地的各种社会现象;(27)关于卢公明其人其书的介绍,见前注〔22〕,卢公明书,陈泽平“译序”,第1—4页。坐枷,系1793年马戛尔尼使团的随行画家亚历山大绘制,而其绘制的依据,应该是沿途亲眼所见。

图4

图5

图6

图7

现在,我们回到图4上来。根据照片边框外“会审公堂衙门”字样,以及左下角“大清国邮政”印鉴,判决和执行枷号的机构,并非中国的州县衙门,而是会审公廨;照片拍摄的时间,不会早于1896年。旅居上海的英国记者麦克法兰在介绍会审公堂时曾说:“对着南京路还有一个木质大门,进去是一座面积较大的院落。大门的两侧各有一个木质大囚笼,里面关押着戴枷服刑的囚犯。两三个囚犯蹲在栅栏内,身上戴着刑具: 这种刑具是一副沉重的木质架子,中间有一个窟窿,头可以钻过去,放在囚犯的肩膀上;木枷上张贴着几个纸条,上面的文字说明遭此刑罚的囚犯犯了何种罪;根据所犯罪行的性质,这些罪犯必须身上戴着这种木枷,短则几天或者几周,长则数月。”(28)[英] 麦克法兰、开乐凯等: 《上海及其周边掠影: 十九世纪西方人眼中的中国》,曾新译,上海社会科学院出版社2021年版,第178页。其中“一个木质大囚笼,里面关押着戴枷服刑的囚犯”,似乎将“站笼”与“枷号”牵混了起来。因为站笼本身即有枷号的功能,或者说是“枷号”的变体,何须架屋迭床。必须指出,一是西方人强迫清政府在租界设置会审公堂,却袭用了他们诟病的枷号和站笼,原因在于它们不适用于洋人犯罪,而仅仅适用于中国人;当然,原因还在于会审公堂是中国法庭。(29)参见洪佳期: 《上海会审公廨审判研究》,上海人民出版社2018年版。另须指出,在其他场合,不仅枷号和站笼,斩首之刑也被西方人所采用。参见《清朝掠影: 犯人和行刑》,载意大利《周日论坛画报》1901年5月12日,转引自前注〔9〕,赵省伟书,第90页。但不管怎么说,西方人声称的法律文明观或刑罚人道观,本质上是歧视性的、种族性的,而非平等性的、普世性的。二是为了防止逃跑,两个戴枷的囚犯被用辫梢系在了一起,这是一种常见的处置手段。三是两个囚犯与狱警一字排开的组合,狱警端庄严肃的立正姿势和神情,以及栅栏后面三个犯人的注目观看,在在都透露出摆拍的特点。(30)摆拍枷号的照片不乏其例,见前注〔14〕,张世明文,第68—69页。四是枷号之刑隐含的核心观念,既是耻辱,也是警示,相辅相成。这种观念,不只在中国是如此,在西方亦不例外。(31)参见[法] 让·克洛德·布罗涅: 《廉耻观的历史》,李玉民译,中信出版社2005年版,第111—135页。然而从囚犯安详的神情来看,丝毫未见羞愧难当的意味。这就说明,频繁适用的枷号,随处可见的戴着枷号的囚犯,已经使枷号失去了这种刑罚固有的道德意义,留下的唯有肉体的痛苦。(32)从鲁迅的《示众》这篇小说中,我们亦可读到被示众者与看客全无羞愧的描写。参见鲁迅: 《示众》,载鲁迅著、朱正编: 《鲁迅选集》第1卷,岳麓书社2020年版,第136—140页。当然,这也可能因为是“摆拍”,所以扮演囚犯的两人没有精神压力。

在《洋人眼中的清末中国》中,还有一枚囚犯戴枷的明信片(见图8),其解说词为“虽然颈上戴枷,却表情坦然,有君子之风”。(33)见前注〔5〕,陈玲、王迦南、蔡小丽书,第257页。如此情态,难道也是“摆拍”?确实。如果仅看这帧彩色明信片,虽然尚不便确定其绘制手法,但肯定不是照片。将其与原始照片(见图9)比较,即可发现两者稍有不同。(1) 背景不同: 照片是西式房子的室内,囚犯的背后是转角,右面有窗户,而明信片则是墨绿色墙壁。(2) 照片中的四副枷号,每幅皆有两个凸出的长方形小木榫;在明信片中,只有左二位置的囚犯所戴的枷号是两个木榫,而其他三人都只有一个木榫。(3) 照片四幅枷号干干净净,都没有贴封条。(4) 照片右二坐着的囚犯,左手已经不存,却装了一个金属的钳状物,还夹了一根小木条;在明信片中,这个囚犯的左手像是装着人造义手。(5) 仔细辨析左二囚犯枷号上贴的小纸条,在照片上,除了“600”,还有模糊不清的几行小字;可是明信片却只有“600”;而且,这两个“600”亦有细微的差异。(6)右一站着的犯人的左脚,与明信片相比,照片上向右前方的岔开度更大些。当然,明信片与照片的差异,并不能够证明这是“摆拍”。真正能够证明摆拍的乃是,左右两人站、中间两人坐的构图,它使作为原作的照片,获得了平衡感,而不像是“自然状态”下的枷号人犯。另外,从照片的室内环境来看,不像是牢狱;就室内光线而言,应该是白天。我们可以想一想,在大白天,在洋房里,四个精神饱满、神态怡然的囚犯正在示众,这可能吗?所以,笔者推断是摆拍。

图8

图9

图10拍摄的是站笼。这帧明信片的解说词写道:“清朝后期,有人发明了一种特殊形式的扼杀,称立枷,专门处死罪大恶极的下等人。方法如下: 先绑起犯人的手,将其脖子套入一块木板的圆孔里,然后升起木板,置放在一个栅形行刑架的顶端。这样,犯人的颈和下颚便被悬吊起来,脚悬地。如果想要犯人快死,就往脚上绑石块。若想折磨他,就由犯人自身重量来解决。”(34)见前注〔5〕,陈玲、王迦南、蔡小丽书,第262页。这个解释大致不差,不过仍有展开精确分析的余地。

图10

首先,站笼不是《大清律例》的法定刑种,但在实践中却或多或少被默认了。于是只要不出问题,似乎也没什么人会在意站笼合不合法。其次,如果站笼与立枷是一回事,那么立枷即非“清朝后期”的产物,早在明朝已经见诸记载。明末“天启四年五月,刑科沈维炳请止立枷。其疏曰:‘立枷之制,法不丽于五刑,惨更甚于肆市。自二年以来,死枷下者六十七人;就今三四月,已毙者十有二人。中间岂无罪疑惟轻,带累骈首者?而一板笼头,立至糜烂,甚可伤也。’”(35)(明) 高汝栻辑: 《皇明续纪三朝法传全录》卷十三,载顾廷龙主编: 《续修四库全书》(史部)第357册,上海古籍出版社1996年版,第823页。此“立枷”者,决非普通枷号,而系站笼无疑。因为枷号至迟在明代《问刑条例》中已有规定,虽然不在“五刑”之列。譬如“文武职官,犯该充军为民,枷号与军民罪同者,照例拟断,应奏请者,具奏发落”。(36)怀效锋点校: 《大明律》附录“问刑条例”,法律出版社1999年版,第343页。其例甚多,不一一枚举。更为重要的是,枷号亦非能够轻易致死罪犯的刑罚,与沈维炳所言不同;反过来讲,如果一戴枷号,即意味着生死难料,站笼就没有用武之地了。卢公明说:“受刑人站在一个木笼子里,笼子顶部有一个卡在脖子上的洞,头部露在外面。笼子的高度迫使他必须一直踮起脚尖。时间一长,足部酸痛支撑不住,只能暂时抬起脚,全身重量靠脖颈吊在笼子上。听说在道光年间,福州有个有名的强盗被判处在站笼里一直站到死。”(37)见前注〔22〕,卢公明书,第188页。据此,我们可以推测,站笼实际上是一种介乎生死之间的法外之刑。若只要罪犯多受点肉体上的痛苦,可以给他脚下垫适度的砖木;若希望他死,就抽掉砖木,让他吊在笼子里慢慢死去,比“绞刑”死得慢。最后,从卢公明所举的例子来看,站笼至少在清朝中期就已经出现了,而非清朝后期。

尚有必要说明的是,站笼亦被用作刑讯的工具。比如,同治六年(1867)广宁县知县杜凤治写道:“下午坐堂,讯谢承鳌,无供,提入站笼置大堂下。”到第二天,将“谢承鳌提出立笼,供称五月随同谢仲官抢劫怀集渡一次,分得布八匹余,无别事,惟常常伙同谢仲官拦河勒索排费”。(38)(清)杜凤治: 《望凫行馆日记》,载桑兵主编: 《清代稿钞本》(第10册),广东人民出版社2007年版,第363—364页。就此而言,我们不能仅仅将站笼视为刑具,更不能将其视为执行死刑的替代手段。可以说,站笼只是一种工具,至于怎么使用,视乎承审官员的决断。

如果以“枷”为线索进行整理,我们或可发现这样一个“由轻到重”的刑罚序列: 坐枷→枷号→桶枷或笼枷→站笼。通常来讲,坐枷比普通枷号舒适,因为囚犯可以坐着,木枷可以搁在椅子架上;桶枷或笼枷,比普通枷号难受,因为囚犯没有活动空间(若是重枷,另当别论),不过它们比站笼舒服很多。这是因为,如果抽去囚犯脚下垫着的木板或砖块,仅靠脖颈吊着身体,站笼就变成了不是死刑的死刑(名为站笼,实为死刑)。(39)参见邱捷: 《晚清官场镜像: 杜凤治日记研究》,社会科学文献出版社2021年版,第244—247页。实际上,这也是笔者将站笼放在枷号与死刑之间进行讨论的理由。除了“枷”这个形式上的共同点,它们还有一个观念上的共同点,即“耻”。戴枷示众,对于囚犯来说,是让他们知耻而改过;对于看客来讲,是让他们知耻而不做违法犯罪之事,发挥特殊预防与一般预防的作用。

问题在于,清代中国的地方官员为什么要发明站笼?一是在法律上,站笼并非死刑,只能算是枷号的加重制裁,因而不必走繁复的审转程序,可以规避司法程序的严格控制,进而避免可能产生的冤假错案的司法责任。诚可谓“上有政策,下有对策”者是也。二是州县衙门实行的可以说是牧令“承包制”,瞿同祖所谓“一人政府”,(40)瞿同祖: 《清代地方政府》,范忠信、晏锋译,何鹏校,法律出版社2003年版,第28页。即有此意。就财政分配而言,牧令在上缴额定的各项税费之后,余额即可自行支配,聘请幕友等费用即来自此,馈送上司的“三节两寿”等费用,也取给于此。这样一来,多一个死刑审转案件,就会多一份经费支出。在行政经费极为紧张的情况下,少一个死刑案件,就意味着省一份经费支出,而多一份行政经费或个人收入。三是由于站笼不是死刑,因此,如果官员出于教化目的而实施站笼,即使站死了人,仍然可以维持仁政德治的名声;然而,如果他们意欲致死囚犯而滥用站笼,则会背上酷吏的恶名。一旦站笼致死罪犯,地方官员只要出具一张“瘐毙”之类的文书,由相邻州县予以核实确认、加盖印章,即可了却麻烦。

这意味着,过于严苛的司法程序控制,会给承审官员带来过多的司法责任;为了规避责任,并保住乌纱帽,规避或绕开繁复的审转程序,亦有不得已而为之的苦衷。另一方面,由于经费短缺,难以满足多走一步程序就多花一份银两的需求,节省司法开支,也就成为州县牧令必须认真对待的问题。理念上的仁政德治、哀矜慎刑固然重要,但它们未必抵得过乌纱帽和钱财的分量。那种“既要马儿跑得快,又要马儿不吃草”的制度安排,就产生了利用不是死刑的死刑(站笼)来解决棘手案件、处决凶恶罪犯的利器。

图11是关于斩刑的场景。(41)见前注〔5〕,陈玲、王迦南、蔡小丽书,第258页。这张明信片底部印有“Chinesische Hinrichtung”,系德文,即“中国死刑执行”,其画面是斩首的场景。还有一张以这帧照片为底本的手绘复制本明信片(见图12)(42)见前注〔5〕,陈玲、王迦南、蔡小丽书,第259页。,上方右侧书有“校场罪人杀头”题字,制造了一种具有真实性的场景;但是,据张世明等学者的考证,这帧照片同样是摆拍。(43)见前注〔14〕,张世明文,第91页。另参见张明编著: 《外国人拍摄的中国影像(1844—1949)》,中国摄影出版社2018年版,第71页;唐宏峰: 《透明: 中国视觉现代性(1872—1911)》,生活·读书·新知三联书店2022年版,第226页。校场,乃练兵与武举考试的场地,每个州县皆有,但却不是刑场;上方右侧是“大清国邮政”印鉴;下面中间印有“中国死刑执行”的多种文字,从上到下依次是意大利语、法语、英语、德语、俄语。这意味着,这帧明信片的制作者意欲使其广泛流传。因此,它的发行量、使用者与接收者可能比较广泛,其影响力也会随之扩大。当然,这并不意味着单一语种的明信片发行量就一定少。

图11

图12

图13

清代中国的斩首方式,虽然变化多端,不过这张照片呈现的执行方式最为常见。右边的死囚,双膝跪地,身体前倾,两手背缚,背上插着犯由牌。左边的刽子手(应该是助手)紧紧拉住死囚的辫子,以便固定死囚的脖子,而不至于在下刀时晃动(亦可参见图13)。(44)见前注〔5〕,陈玲、王迦南、蔡小丽书,第261页。图11和图12中间的刽子手,已将大刀高高举起,一瞬间就可以砍下死囚的头颅。三面围观的民众,看着颇有秩序,但却一脸事不干己的漠然神情,这正是鲁迅先生曾经刻画过、挖苦过的中国式的“麻木”表情。(45)在鲁迅的《药》《藤野先生》《阿Q正传》等小说中,无论是伸长鸭脖子的围观者、鼓掌欢呼“万岁”以及发出豺狼一般嚎叫“好!!!”的看客,抑或是临刑之前还在胡思乱想、进而说出“过了二十年又是一个……”好汉的阿Q,皆透露出“欢呼”“嚎叫”“胡思乱想”“救命”底下掩盖不住的对于生命、尊严的麻木不仁。见前注〔32〕,《鲁迅选集》第1卷,第16、309、85页。关于鲁迅笔下的死刑现场的中国看客的“冷漠”态度,学者有过不少考证和解释。参见王德威: 《“头”的故事: 历史·身体·创伤叙事》,载王德威: 《历史与怪兽: 历史、暴力、叙事》(全新增订版),麦田出版社2011年版,第21—32页;前注〔43〕,唐宏峰书,第197—256页。唐宏峰在分析鲁迅笔下的死刑看客的“麻木”态度时,引入了照相机的作用。也就是说,是照相机制造了看客的“麻木”。不过,我们也可以认为,鲁迅对于死刑现场看客的“麻木”的认知,不一定来自“幻灯片”中的看客,而有可能来自鲁迅在清末民初死刑执行现场对于看客神情的观察和体验,然后将其投入对幻灯片的解读。不过,在刽子手手起刀落之前,这些看客的视线,似乎受到了摄影师的干扰,从死刑犯和刽子手那边移向了照相机的位置。实际上,这也是一种看热闹心态的无意识流露,或是摆拍的证据之一。在这帧明信片中,似乎未见监斩官员的身影。在通常情况下,他们的位置应该是被安排在背景中搭建的“席棚”之处。也许,他们正是在背景位置站着的那几个人(照片模糊,难以判断);或许,他们落在了照相机的镜头外面。

值得补充的是,(1) 刽子手的服饰,由于是黑白图像,难以做出分析。据说,刽子手的标准服饰是红衣,(46)见前注〔9〕,赵省伟书,第87页。或是腰束红色布条,(47)见前注〔9〕,赵省伟书,第89页;前注〔6〕,沈弘书,第131页。头戴插着雉尾的帽子。(48)见前注〔22〕,卢公明书,第166页。当然,根据彩色图像资料判断,普通服饰可能更加多见。红色具有“辟邪”的功能,中外皆然。为了辟邪祛秽,监斩官员在死刑执行之后,会去寺庙烧香;回到衙门之时,还要燃放炮竹。(49)对于清末死刑的执行仪式以及相关人员的服饰,民国《镇宁县志》更有详细的描述。文曰:“死刑确定后,钉封一到,每值深夜,即由大堂侧窦孔递入。此文须州牧手拆,他人不得窃窥。次日州牧坐堂,命吏持手牌,书死犯之名,请吏目开监,拟提交刑房书差。斯时,死犯兴,衙中人方知。恐泄,则罪人有自裁举动。施衣、上香、给食、宣读原案罪状后,向例有祝赠语。武职充监斩官,押赴市场。州牧披红衣,乘舆距场数十武,停铙杵,待刽子手报告,始退排衙,赴城隍庙行香,告以不幸而杀人,薄笞刽子手数十,以折其行凶气焰,仍赏银赐酒而退。其着红衣者,地方官有养民教民之责,乃失于教养,以致民触刑辟,似地方官亦有罪,两着红衣。红衣者,囚服也,是亦大禹泣囚、痛百姓失教养之遗意;其不至刑场者,亦见其生不忍见其死之意。既失教养,以致其死,尚肯睹之故;其笞刽子手者,以示不得无故杀人。”参见《(民国)镇宁县志》卷之二,《中国地方志集成·贵州府县志辑》第44册,巴蜀书社2006年版,第437页下栏。这一描述及其解释,赋予了死刑仪式以及监斩官、刽子手着红色囚衣的道德意义。(2) 刽子手的身份,既有职业化的,甚至世袭性的,亦有临时雇佣的,不可一概而论。(3) 如果斩首之后还要示众,则可采用两种方法,一是将头颅装进小木笼,悬挂起来;(50)见前注〔10〕,赵省伟书,第300页。二是直接用辫子将首节悬挂起来,(51)见前注〔5〕,陈玲、王迦南、蔡小丽书,第262页。或用木杆或其他支架,均无不可。(4) 尸体的处置,或由家属领回,或由官府责成地保负责掩埋。如果是示众,期满之后进行同样的处置。

图14

西方人每每以死刑执行为例证,诟病中国刑罚的野蛮残酷。但是,《洋人眼中的清末中国》提供的“义和团团众被杀后,头被装在木笼里示众”这帧明信片(见图14)(52)见前注〔5〕,陈玲、王迦南、蔡小丽书,第260页。,中间边页印有“Execution ground”,即“法场”。看照片,面积不小的刑场,已经空无一人,可谓曲终人散。留下来的,唯有偏左面三个戴着礼帽的西方人,以及躺着的九具被砍掉了头颅的尸体,九个装着头颅的小木笼。这种画面,恐怕也是摆拍。从照片构图来看,三个站着的西方人,占据了画面的支配位置;而尸体和头颅,只是衬托西方人支配位置的道具,或是支配的对象。其中两个人,手执“文明杖”,目光投向前面的无头尸体和小木笼,麻木的神情之中略带自得,姿势也稍带傲慢,但未见丝毫不适的感觉。一个人手里提着小箱子,估计是照相机。这意味着,他在观看了甚或拍摄了死刑执行之后,又参与了集体观赏和摆拍。左边站着的那个人,一副若有所思的样子,又在想什么呢?颇费索解。也许,他本想离开这个令他感到尴尬或多少有些厌恶的刑场,却碍于朋友情面而不便独自离开,所以勉强站在了最边缘的位置,视线也离开了尸体和小木笼,仅充当了一个背景元素。

就照片的整个场景设计而言,究竟想要表达什么意思呢?对于死刑的鄙视?抑或鄙视之中仍夹杂着居高临下的“见证”“观赏”与“渲染”死刑暴力与残缺尸体的欲望?这是一种文明的、尊重人类尊严的、珍惜生命的态度?非也。可以说,这张照片折射出来的乃是隐藏在这些西方人内心深处的残忍与野蛮,至少也是轻视中国人的幽暗心理。而这,就是东方主义法律话语的一种特殊的通过图像进行叙述的方式。

卞之琳的“你站在桥上看风景,看风景人在楼上看你”,(53)卞之琳: 《断章》,载《卞之琳诗选》,周良沛编选,长江文艺出版社2003年版,第57页。诗意地表达了不同位置产生的“看与被看”的关系结构及其意义。姑且撇开摆拍不谈,仅就“法场”这帧照片本身而言,其中的三个西方人,在观看了死刑执行之后,仍然流连于此;这时,画面外的摄影师将他们与尸体和头颅一起拍摄了下来,更可能是他们和摄影师共同设计了照片构图,从而成为照片观者“观看”和“议论”的对象。之后这些明信片的制作者和使用者,也加入观看中国酷刑的行列,并参与了渲染和传播中国酷刑的工作;如今又成为我们研究19世纪末、20世纪初西方人污名化清末酷刑的动机与策略,以及清代中国死刑实践的历史资料。

不仅如此,更有甚者,他们还挪用了清代中国的斩首之刑,来处罚伤害他们的罪犯。前引意大利《周日论坛画报》报道:“意大利第三炮兵队的鲁杰里(Ruggeri)不慎掉队,被一伙清军士兵抓住,这群人缴了鲁杰里的械,脱光他的衣服,对他进行一番折辱后杀了他。其中一个凶手常超(Cian-ciu)被捕后接受审判,按照清朝律例,处以极刑斩首。”(54)见前注〔10〕,赵省伟书,第657页。另据法国《卢瓦尔河报》1901年1月20日《处决刺杀克林德男爵的凶手》报道:“军官一到,刽子手的助手就在恩海的脖子上绕了两圈细绳。然后,一面提着细绳,一面提着辫子,尽量将他的脖子露出来。刽子手向后退了一下,接着抡起大刀,斩了两下才将他的头砍了下来。最后将他的头颅悬挂在街头的一个笼子里。”(55)见前注〔10〕,赵省伟书,第299页。一方面,西方人开口闭口指责中国酷刑,甚至把笞杖、枷号等刑罚一概视为“酷刑”;但另一方面,一旦涉及他们自身的利益,就堂而皇之把他们口口声声诟病的酷刑,适用于中国人。尽管这种处理方式具有条约上的依据,然而这些条约本身就是西方列强“枪炮威逼”之下的产物,那不过是中西不平等关系在条约上的反映罢了,并无道义上的正当性之可言。

三、 结 语

看完这些传播到西方各国的明信片,在笔者脑海里产生了两个挥之不去的问题: 为什么19世纪来华的西方人要将笞杖、枷号、站笼与斩首一股脑儿视为酷刑?为什么他们要将反映清末中国司法实践的照片和绘画制作成明信片?

关于第一个问题,我们大致可以做出这样的解释。在欧美国家,经由18世纪和19世纪初期进行的第二次“法律革命”,(56)笔者以为,伴随11世纪宗教革命与城市(经济)革命而来的,是欧洲历史上的第一次法律革命;伴随18世纪和19世纪初期工业革命与资产阶级革命而来的,是欧洲历史上的第二次法律革命。这些国家的法律走出了中世纪的残酷野蛮,在一定程度上实现了法律的人道化和合理化的变革。由此,名目繁多、手段残忍的酷刑被废除了,死刑受到了极大的限制,其执行方式出现了根本性的缓和;在广场上公开执行的刑罚,被移置到监狱高墙背后的隐秘场所;以自由刑为基础的刑事法律体系就渐次形成了。这也是监狱诞生的原因。(57)莱昂斯说:“到了18世纪,刑罚才有了真正的发展。当时,欧洲废除了酷刑,监禁逐渐成为惩罚重刑罪犯的主要或唯一方式。”[英] 路易斯·莱昂斯: 《刑罚》,赵天奕译,广东人民出版社2023年版,第3页。对这一过程的概括与理论分析,参见[法] 米歇尔·福柯: 《规训与惩罚: 监狱的诞生》,刘北成、杨远婴译,生活·读书·新知三联书店2003年版。在“数典忘祖”(58)18世纪晚期以前,欧美国家刑罚之残酷野蛮,其程度绝不亚于清代中国;其刑具之花样百出,其刽子手之专业,更是超乎我们的想象。除了前引《规训与惩罚》一书,还可参见[法] 马丁·莫内蒂埃: 《人类死刑大观》,袁筱一等译,漓江出版社1999年版;[美] 布瑞安·伊恩斯: 《人类酷刑史》,李晓东译,时代文艺出版社2000年版;[英] 乔治·莱利·斯科特: 《体罚的历史》,吴晓群、秦传安译,中央编译出版社2010年版;[美] 亨利·查尔斯·李: 《迷信与暴力: 历史中的宣誓、决斗、神判与酷刑》,X.Li译,广西师范大学出版社2016年版;[德] 卡尔·布鲁诺·莱德: 《死刑: 起源、历史及其牺牲品》,王银宏译,上海人民出版社2019年版;前注〔56〕,路易斯·莱昂斯书,第123—149页、第191—278页;董进泉: 《黑暗与愚昧的守护神——宗教裁判所》,浙江人民出版社1988年版;[英] 爱德华·伯曼: 《宗教裁判所——异端之锤》,何开松译,辽宁教育出版社2001年版;[法] 贝纳尔·勒歇尔博尼埃: 《刽子手世家》,张丹彤、张放译,新星出版社2010年版。心态的支配下,在来华的西方人眼中,晚清中国的跪地受审、刑讯逼供以及公开执行的笞杖、枷号、站笼、绞刑、斩首与凌迟等等,也就成为惨不忍睹的酷刑。与此同时,之所以说是酷刑,还因为很多刑讯手段与惩罚方式,皆为律例之外的非法手段。在强调罪刑法定与程序保障的西方人看来,随意实施的、超越法律规定的惩罚,便是酷刑。梅森那本影响广泛的“Punishment of China”之所以被翻译成《中国酷刑》,而非《中国刑罚》,恐怕多半也是这个原因,其中描绘的刑讯和刑罚,大多数是法外之刑。

更深一层来讲,将晚清中国刑罚一概视为酷刑,乃西方人为了推进殖民扩张、规避中国法律、攫取治外法权的借口。试想,倘若不污名化中国法律,那些西方人凭什么说他们可以拒不服从中国的司法管辖,拒不接受中国的司法审判与惩罚?因此,唯有将清代中国法律彻底污名化,才能使其借口变得合情合理。总之,以西方人自己的法律与司法为标准,把中国的法律与司法视为“异类”,才能达到他们的上述目的。

关于第二个问题,笔者的解释乃是,通过制作绘画、照片等图像资料,借以强化中国酷刑表达的视觉效果,加深对于酷刑的图像记忆,这一方面,图像要比文字更有优势。(59)参见[美] 苏珊·森塔格: 《关于他人的痛苦》,黄灿然译,上海译文出版社2006年版,第21页。通过将它们制作成明信片,借以扩大传播面与读者群;通过实拍、摆拍、绘画以及传抄、复制等手法——本文分析的图像,除了绘画和复制,绝大多数是摆拍,给读者营造一种中国酷刑实践的高频率和普遍性的印象。譬如,作为中国酷刑之最的凌迟,虽然属于《大清律例》的明文规定,不过在司法实践中,凌迟之刑并不常用。(60)关于传统中国凌迟的全面讨论,参见[加]卜正民、[法] 巩涛、[加] 格力高利: 《杀千刀: 中西视野中的凌迟处死》,张光润、乐凌、伍洁静译,商务印书馆2013年版。关于清代凌迟之鲜见,《杜凤治日记》为我们提供了可资参考的证据。杜凤治两任南海县知县,负责处决省内的死刑人犯数以千计,然而凌迟只有两人。第一起凌迟,在同治十年(1871)十二月初八日执行,临时改为斩首;第二起凌迟,在同治十二年(1873)十二月十六日执行。参见邱捷点注: 《杜凤治日记》(第5册),广东人民出版社2021年版,第2285—2286页;《杜凤治日记》(第6册),广东人民出版社2021年版,第3187—3188页。但是通过文字、绘画与照片,西方人制造了大量关于凌迟的文本,从而为远隔重洋、并且对中国法律一无所知的西方人,建构了一种中国频繁适用凌迟的假象或幻想;与此同时,实现了污名化中国刑罚的目的。因此我们可以这么认为,将酷刑制作成明信片加以传播和扩散,虽然不能说完全是为了有意误导不明真相的西方人,但也绝非仅仅出于“录存事实”和“采风猎奇”的简单意图。否则,为什么要摆拍?所谓“摆拍”,就是对于某次具体的并不存在的刑讯逼供或者死刑执行,进行无中生有的操作,这是一种地地道道的虚构。对于不明真相的观看者而言,他们就会信以为真。这是因为,照片不但比文字和绘画更具有欺骗性,而且更具有视觉冲击力。

在我们的印象中,明信片上印制的图像(或绘画或照片),基本上是赏心悦目的自然风光、人文景观以及花鸟草虫,具有陶冶性情的审美价值,或是获取知识的实用价值,让没有去过该国该地的远方亲友,也能分享和欣赏那里的美景和民俗风情。基于这样的认知,人们会觉得西方人将中国酷刑印制在明信片上,就成了一种“怪诞诡奇”的行为;而将自己与尸体和头颅为伍,或将鲜血淋漓、肢体残缺的人体(被凌迟者)这些令人根本不能直视(何谈欣赏)的图像,印制在明信片上,还要寄给远方的亲友,这是正常的心理吗?这仅仅是记录中国的酷刑实践吗?不完全是。实际上,它们更多折射了西方人的暴力心态,或是怪僻的审美口味,又或者是出于追忆他们本国已经成为历史的酷刑,但更多还是为了达到污名化中国法律与司法的意图,建构中国刑罚野蛮残酷的“异类”意象。总之,这不是一种符合常情常理的幽暗心态。也正因为不合情理,我们才需要从其他层面去索解这种行为及其动机。笔者以为,旨在污名化中国,才使这些西方人做出了超乎常规的行为选择。

不必讳言,这些图像资料记录的晚清中国的司法与酷刑,虽然反映了东方主义的强烈色彩,隐含了污名化中国法律与司法实践的意图,但是它们仍记录了中国酷刑的部分真相。毕竟在清代中国,有些酷刑是律例规定了的,有些是确实实施了的,是否定不了的;即便是摆拍,也不过是“戏仿”罢了,而非一般意义上的无中生有的虚构;摆拍体现出来的是西方人鄙视中国的态度,但死刑执行场景却是实际存在的事实,不可混为一谈。关键问题不是记录什么,而是怎么记录,而更在于怎么运用。我们固然要揭露、反思、解构以及批判“法律东方主义”(61)参见[美] 爱德华·萨义德: 《东方学》,王宇根译,生活·读书·新知三联书店2007年版;李秀清: 《中法西绎: 中国丛报与十九世纪西方人的中国法律观》,上海三联书店2015年版;Li Chen,Chinese Law in Imperial Eyes: Sovereignty, Justice, and Transcultural Politics,Columbia University Press,2015;[美] 络德睦:《法律东方主义: 中国、美国与现代法》,魏磊杰译,中国政法大学出版社2016年版;李秀清主编: 《镜中观法: 〈中国评论〉与十九世纪晚期西方视野中的中国法》,商务印书馆2023年版;魏磊杰编: 《法律东方主义在中国: 批判与反思》,商务印书馆2022年版;另有杜金: 《晚清法律的东方主义表达: 〈中法西绎〉读后》,载苏力主编: 《法律书评》第12辑,北京大学出版社2017年版;杜金: 《飞跃迷雾: 东方主义法律话语的反思——络德睦〈法律东方主义〉读后感》,载《人大法律评论》2017年第1辑,法律出版社2017年版。的话语表达与话语实践对于中国司法的污名化操作;不过,对于这些图像记录的事实,仍要善加利用,切不可以“倒洗澡水把孩子也倒掉”,才是历史研究应有的态度。