权利的混合理论成立吗?

张泽键

澄清法律领域中重要术语的概念是法哲学的根本任务。(1)参见陈景辉: 《法理论为什么是重要的——法学的知识框架及法理学在其中的位置》,载《法学》2014年第3期,第65页。在这些术语中,权利无疑占据一席之地,因为权利义务的分配是法律的基本内容。正因为此,国内外法哲学家们从未停止过对权利概念的探索。简言之,这一探索旨在回答这样的问题: 权利是什么?什么算作一项权利?拥有一项权利意味着什么?一项权利存在的充分必要条件是什么?在这一历史悠久的讨论中,意志论和利益论一直是主流的两大对立立场。时间固然见证了二者的生命力,但同时,长久的争论也使得它们各自难以克服的缺陷得到了充分的展现。时至今日,这一讨论已经陷入了僵局。为了打破僵局,推进世人对权利性质的理解,史瑞尼瓦森(Sreenivasan)提出了一种权利的混合理论,声称该理论能在综合意志论和利益论各自优势的同时,避免其劣势。(2)史瑞尼瓦森对其混合理论的阐述主要集中在以下三篇文章中。See G. Sreenivasan, A Hybrid Theory of Claim-Rights,25(2) Oxford Journal of Legal Studies 257 (2005); G. Sreenivasan, In Defence of the Hybrid Theory, in E. Villanueva eds., Law: Metaphysics, Meaning, and Objectivity, Rodopi, 2007, p.299-307; G. Sreenivasan, Duties and their Direction, 120(3) Ethics 465 (2010). 其中,2005年的文章已经被译为中文。参见[美] 戈珀尔·史瑞尼瓦森: 《一种请求权的混合理论》,刘小平译,任颂瑶校,载齐延平主编: 《人权研究》第20卷,社会科学文献出版社2018年版,第421—446页。此外,彭诚信教授对混合理论的论证和相关讨论做了全面且细致的梳理。参见彭诚信: 《现代权利理论研究》,法律出版社2017年版,第133—155页。

混合理论综合了意志论和利益论各自的核心要素,独具匠心。不仅如此,正如史瑞尼瓦森所希冀的那样,这种结合使得该理论能成功避免意志论和利益论各自面临的一些棘手问题。简言之,混合理论是一个既有创意又富有竞争力的权利概念理论,值得认真对待。那么,它是否真的能成功取代既有的权利概念理论?如果不能,我们又能从其失败中吸取什么教训?本文旨在解决这些问题,并指出,该理论不成立。在结构安排上,本文的第一部分将说明混合理论所面临的问题处境,并从中提炼出检验一个权利概念理论是否成立的两个标准。第二部分将阐述混合理论的主张以及史瑞尼瓦森对该理论的论证。第三、四部分则致力于说明,该理论无法成功地满足前述两个标准,因而是失败的。

一、 问 题 处 境

正确理解一个理论的问题处境,是正确理解该理论、乃至于对该理论做出公允的评价的前提。本文的讨论也将从这里开始。

(一) 问题意识

作为权利概念理论,混合理论要处理的自然是权利的概念问题。但其复杂性在于,史瑞尼瓦森将权利的概念问题做了一定的转化,稍微阐释下这一转化是有必要的。要说清楚这种转化是什么以及它如何可能,需要从霍菲尔德开始讲起。在一百多年前,霍菲尔德就已经指出,“权利”一词的用法是混乱的,它在许多不同的含义上被不加区分地使用。(3)参见[美] 霍菲尔德: 《基本法律概念》,张书友编译,中国法制出版社2009年版,第28页。而他的一大理论贡献就是从混乱的使用中敏锐地区分出了多种不同的含义,即主张(claim)、特权(privilege)、权力(power)和豁免(immunity),并且以不同的对应关系和相反关系来进行界定和区分。(4)同上注,第28页。霍菲尔德还进一步指出,主张属于最严格意义上的权利。(5)同上注,第28—32页。因此,自霍菲尔德之后,主张就通常被视为“权利”的标准用法,许多对权利的分析都以主张为分析对象。(6)See J. Waldron, Introduction, in J. Waldron ed., Theories of Rights, Oxford University Press, 1984, p.8; R. Cruft, Introduction (Symposium on Rights and the Direction of Duties), 123(2) Ethics 195 (2013).史瑞尼瓦森也不例外,他对权利的分析实际上就是对主张,或者说主张权(claim-rights)的分析。(7)See G. Sreenivasan, supra note〔2〕, A Hybrid Theory of Claim-Rights, at 257-258.

根据霍菲尔德的说法,主张与义务相对应,一项主张的存在总是意味着一项义务的存在。例如,说甲拥有要求乙不得进入其土地的权利(主张权),其意思是,乙对甲负担着不进入其土地的义务。(8)见前注〔3〕,霍菲尔德书,第31—32页。因此,主张与义务的关系可以被抽象地表达为:

X对Y拥有一个Y应当做φ的主张=Y对X负有一个Y应当做φ的义务

在这一对应关系之中,值得注意的是,Y不仅负有一个义务,而且Y的义务是对X负有的,即该义务是指向于X的。这种指向于特定个体的义务被称为指向性义务(directed duty)。(9)See G. Sreenivasan, supra note 〔2〕, Duties and their Direction, at 467.在上述例子中,乙不仅负有不进入甲之土地的义务,该义务还是指向于甲的。为了便于理解,这里有必要提及另一个概念: 非指向性义务(non-directed duty)。与指向性义务相对,非指向性义务指的是不指向任何特定个体的义务。例如,每个人都有保护环境的义务,但该义务却没有指向任何个体。(10)参见陈景辉: 《法律权利的性质: 它与道德权利必然相关吗?》,载《浙江社会科学》2018年第10期,第7页。因此,在结构上,指向性义务包含了三个要素: 行动者(义务人)、行动要求、被指向对象。而非指向性义务则仅有两个要素: 行动者和行动要求。(11)See Simon Cǎbulea May, Directed Duties, 10(8) Philosophy Compass 523, 524 (2015).这一区别会产生重要的规范后果。其中最为明显的是,违反非指向性义务仅仅是个纯粹的错误,但违反了指向性义务不仅是错的,而且是个针对特定个体的错误,即其进一步构成了对被指向对象的错误对待。(12)吴然博士和张峰铭博士对指向性所产生的规范性后果做了更为深入的讨论。参见吴然: 《我们为什么需要权利?——论权利的独立性和必要性》,载《安徽大学学报(哲学社会科学版)》2019年第1期,第130—132页;张峰铭: 《论权利作为要求——超越利益论与选择论之争》,载《法制与社会发展》2021年第2期,第39—45页。

按照主张权与(指向性)义务的对应关系,主张权与指向性义务“在逻辑上是等同的关系”(logically equivalent relations),也即,正是因为该义务对应主张权,所以才会呈现出指向性的特征。这样一来,指向性义务的指向对象其实就是主张权人,拥有一项主张权意味着其是对应义务的指向对象。(13)当然,霍菲尔德所指出来的这种等同的关系能否成立,以及是否真的存在非指向性义务,都存在争议。但限于本文的主题,此处将搁置这些争议。因此,一个能用来解释指向性的事物,必然就是主张权的性质。所以,主张权的概念问题就可以转换为指向性义务的指向性问题(以下简称“指向性问题”),即一个义务是指向于特定个体的,这是什么意思?或者说,为什么一项义务会具有指向性(而另一些义务则不具备此特征)?(14)See G. Sreenivasan, supra note 〔2〕, Duties and their Direction, at 467.此外,指向性问题也会被表述为这样的问题: 谁是指向性义务的指向对象,或者说,谁是主张持有者?(15)See G. Sreenivasan, supra note 〔2〕, A Hybrid Theory of Claim-Rights, at 258.这种做法很容易理解。因为既然指向性义务总是指向于特定个体(即主张持有者)的,那么对指向性义务的解释就一定会与被指向对象有关,所以,一个解释指向性义务之指向性的理论,必然也是一个能识别主张持有者的理论。在此意义上,这些问题本质上都是在追问同一件事。

总而言之,借助霍菲尔德的理论成果,史瑞尼瓦森将权利的概念问题转化为了指向性问题。对权利概念讨论最新进展稍微有所了解的读者便知,指向性问题目前已经成为权利概念讨论所要处理的核心问题。(16)例如,国外期刊《伦理学》(Ethics)曾在第123卷(2013年)第2期组织了“权利和义务的指向性专题研讨”,由克拉夫特(Cruft)撰写专题导引。See Rowan Cruft, supra note 〔6〕, at 195-201. 此外,参见陈景辉: 《权利的规范力: 一个对利益论的批判》,载《中外法学》2019年第3期,第598—600页。鉴于史瑞尼瓦森在其发表于2005年的、第一次系统阐述混合理论思想的文章中就已经明确将指向性问题作为自己要回应的问题,(17)See G. Sreenivasan, supra note 〔2〕, A Hybrid Theory of Claim-Rights, at 257-258.并且在其2010年的文章中更是细致地分析了“指向性义务”这一概念所具有的重要性,(18)See G. Sreenivasan, supra note 〔2〕, Duties and their Direction, at 475-482.毫无疑问,他在近年来权利概念讨论的理论进展中扮演了重要的角色。

(二) 两个检验标准

解释清楚史瑞尼瓦森所要处理的问题之后,便可以进一步阐述混合理论提出的理论背景,并从中提炼检验混合理论是否成立的标准。所谓理论背景,具体指的是既有理论在解决问题上所遇到的难以克服的缺陷。因为正是既有理论的这些缺陷,促使理论家去寻求新的解决方案,建构新理论。进言之,这些缺陷会决定后来者在构建新的理论时所要实现的一个个具体目标,从而也构成了检验该理论是否成立的标准。因此,理论背景构成了问题处境的重要部分,对理论背景的正确把握是正确评价一理论之得与失的关键因素。

如前所述,在混合理论提出之前,意志论和利益论是两个最主要的权利概念理论,但它们都有问题,而混合理论正是建立在对二者的反思的基础之上的。具体来说,在指向性问题上,意志论的立场可以被概括为: 一项义务的指向对象是有权放弃或强制执行该义务的人。换句话说,对于某一项义务,如果存在一个主体对该义务有一定的控制权,那么该义务就具有指向性,并且该主体是义务的指向对象,也是权利持有者。显然,意志论能够解释为什么与权利相对应的义务是指向于权利人的。依据意志论的主张,那是因为权利人对该义务具有控制权。这是意志论的理论优势,但它也有很明显的缺陷。这主要体现在以下两个方面: 第一,意志论无法解释不可放弃的权利的存在。简单来说,不可放弃的权利指的是权利人无权放弃相应义务的权利,如不受奴役的权利、获取最低工资的权利,等等。对于这些权利而言,尽管权利人没有放弃相应义务的权力,但是这些权利的存在似乎是无可置疑的,相应的义务仍旧指向了权利人,这无疑是对意志论的巨大挑战。(19)值得一提的是,近年来有意志论者试图通过反对不可放弃的权利的存在来回应这一问题。参见陈景辉: 《不可放弃的权利: 它能成立吗?》,载《清华法学》2020年第2期,第5—21页。第二,意志论无法解释未成年人、精神残障者等的权利主体地位。意志论认为权利持有人是有权放弃或强制执行对应义务的人,这意味着成为权利持有人必须以其有能力进行自主选择为前提,没有自主选择能力的人根本没有资格成为权利持有人,这就把未成年人、精神残障者等排除出了权利主体的范围,难以令人接受。

利益论的主张则可以被简单概括为,指向性义务是指向于权利人的,是因为权利人是该义务履行的受益者。据此,对于一项义务而言,如果有主体能从该义务的履行中获益,那么该项义务就具备指向性的特征,且指向了该主体。毫无疑问,利益论也能解释成为一个义务的指向对象是什么意思,而且,它并不会遭遇意志论的上述困境。因为一方面,不可放弃的权利也保护了权利人某方面的利益;另一方面,尽管未成年人等不(完全)具备自主选择的能力,但是仍旧可以从他人的行为中获益,因而是适格的权利主体。然而,利益论也有其难以克服的困境,其中最典型的就是难以解释“受益第三人”情形。假设A与B签订了一个合同,合同约定B有义务支付A的父亲100块钱,在此情形中,A的父亲就是该合同的受益第三人。显然,A的父亲能从B履行义务的行为中获益,但通常认为他对该义务并没有权利,A才是权利持有人。然而,依据利益论却会得出A的父亲有权利的结论。更荒谬的是,鉴于B履行义务的行为能使很多人获得利益,比如,当B按照约定支付A的父亲100块钱之后,A的父亲用这100块钱去超市购买日用品,这就会使得超市的老板获益;超市的老板拿着他的收入,给其员工发工资,那么那些员工也是受益人……似乎按照利益论的主张,这些受益人都是权利持有人,这个结论显然是有问题的。(20)对意志论和利益论之争的介绍,参见吴然: 《基于角色责任的利益理论——权利概念分析新解》,载《法制与社会发展》2017年第1期,第27—33页;前注〔16〕,陈景辉文,第585—588页。

概言之,意志论的主要问题在于无法解释一些通常认为属于权利的情形,即识别出了过少的权利;利益论的主要问题在于会授予一些本没有权利的人权利,即识别出了过多的权利。借助温纳(Wenar)的说法,它们的问题实际上都是: 其所认可的权利都无法“与权利的通常用法(ordinary usage)的外延相符”。(21)See L. Wenar, The Nature of Claim-Rights, 123(2) Ethics 202, 203 (2013).更精确地说: 意志论的权利概念内涵过宽,导致其不够一般化,无法充分涵盖权利的通常用法;利益论的权利概念内涵则过窄,导致其过于一般化,覆盖的范围比权利的通常用法更广。由此便可以提炼出检验一个权利理论是否成立的第一条标准: 该理论所提出来的权利概念要与权利的通常用法相符。无疑,满足该标准的关键之一在于: 寻找比意志论更一般化,但又不会像利益论那样过于一般化的理解方式。(22)See G. Sreenivasan, supra note 〔2〕, A Hybrid Theory of Claim-Rights, at 268.

前述内容并没有说尽混合理论提出的理论背景,剩余的部分涉及了拉兹的利益论。史瑞尼瓦森认为,拉兹的利益论是一种比较特殊的利益论,因为它不会像传统的利益论一样,导致识别出过多的权利的问题,即拉兹的利益论能很好地避免无法解释“受益第三人”情形的困境,这是其理论优势;但是这一特殊的利益论也有自己的问题。具体来说,拉兹的利益论认为,拥有一项权利意味着权利人的利益是将他人置于义务之下的充分理由。(23)See J. Raz, The Morality of Freedom, Clarendon Press, 1986, p.166.在受益第三人的情形中,显然不是所有的受益者的利益都是义务存在的充分理由,因而不是所有的受益人都是权利人。但是拉兹的利益论会面临一个问题: 对于很多权利而言,权利人的利益并不足以充分证成对应义务的存在,这该如何解释?对此,拉兹指出,尽管权利人利益本身的重要性不足以充分证成义务的存在,但是由于保护权利人的利益促进了共同善,后者反过来增强了权利人利益的分量,使得它获得了足以证成义务的分量。(24)See J. Raz, Rights and Individual Well-being, in J. Raz ed., Ethics in the Public Domain, Clarendon Press, 1994, p.52-55.

无疑,拉兹的这种处理方式使得权利人的利益成为促进共同善的工具,从而把权利人地位给工具化了。然而,权利的特殊性正在于它凸显了权利人自身的固有地位(intrinsic standing),否则就很难解释为什么指向性义务是指向于,而且仅仅指向于权利人的。换句话说,一旦把权利看成是促进共同善的工具,就使得指向性本身失去了意义,从而该义务也不再与权利有关。(25)见前注〔16〕,陈景辉文,第598—601页。正因为此,史瑞尼瓦森指出,如果权利人利益自身缺少证成义务的充足分量,那么该义务之存在的问题就应该完全是一个社会效益(social utility)的问题,而非个体权利的问题。(26)See G. Sreenivasan, supra note 〔2〕, A Hybrid Theory of Claim-Rights, at 267.由此,一个权利理论的成立所应该满足的第二条标准是: 防止权利被工具化。

总的来说,一个权利理论的成立需要满足以下两条标准: (1) 该理论所提出来的权利概念与权利的通常用法相符;(2) 该理论要防止权利被工具化。后文将分别依据这两条标准来对混合理论进行检验。但是在此之前,有必要先解释混合理论的主张及其论证。

二、 混合论的主张及其论证

如前所述,意志论的主要问题在于不够一般化,利益论的主要问题则是过于一般化。形象地说,在指向性问题的解决方案中,意志论和利益论分别处于光谱的两端。在史瑞尼瓦森看来,正确的解决方案就处在这一光谱(也即两个理论)的中间,而作为综合了意志论和利益论各自核心要素的混合理论,正好满足了这一要求。那么,混合理论具体是怎么把意志论和利益论综合起来的?它在何种意义上处于这一光谱的中间?史瑞尼瓦森是怎么来论证的?这是这一部分的内容。

(一) 理论主张

按照史瑞尼瓦森的表述,混合理论主张:

假设X有义务做φ。Y对X有一项X做φ的主张权,只要:

Y(如果Y有一个代理人Z,那么Z)对X做φ的义务的控制程度(按设计)与总体上能促进Y的利益的控制程度相匹配。(27)See G. Sreenivasan, supra note 〔2〕, A Hybrid Theory of Claim-Rights, at 271.

对“控制程度”的解释需要引进哈特的讨论。根据哈特的看法,对一个义务的完整控制权包括以下三个方面: (1) 是否放弃X的义务的权力;(2) 在X违反其义务时,是否强制实施X的义务的权力(包括起诉X要求其赔偿以及要求对X施加一个禁令的权力);(3) 是否放弃由X最初违反其义务所产生的赔偿义务的权力。(28)See H. L. A. Hart, Legal Rights, in H. L. A. Hart ed., Essays on Bentham, Clarendon Press, 1982, p.183-184.所谓的“控制程度”就是指对这三种权力的持有状态,既有可能是全部持有,也有可能是部分持有,当然,还有可能是不拥有其中的任何一种权力。

史瑞尼瓦森在其后来的文章中解释道,根据混合理论,Y对X的义务拥有主张权(X的义务是指向于Y的)需要满足两个条件: 第一,匹配条件(the “matching” condition),即对X的义务的控制权的分配结果符合Y的总体利益;第二,设计条件(the “design” condition),即Y的总体利益是该分配结果的证成依据。按照史瑞尼瓦森的说法,设计条件存在的意义在于,它排除了匹配条件被偶然满足的情形。也就是说,对X的义务的控制权的分配与Y的总体利益相符,并不必然使得Y成为权利人;只有当Y的总体利益同时是这种分配的依据时,Y才对X拥有主张权。(29)See G. Sreenivasan, supra note 〔2〕, Duties and their Direction, at 489-490.不难看出,这两个条件之间的关系是递进关系,而非并列关系,对设计条件的满足要以满足匹配条件为前提。因此,混合理论的主张可以被简单概括为: 指向性义务之所以是指向于权利人的,是因为权利人的总体利益证成了对该义务的控制权的分配。结合上一段内容,对控制权的分配结果具体包括两个方面: 第一,在拥有控制权的主体上,控制权人既有可能是权利人自己,也有可能是其代理人(第三方),还有可能是无人拥有控制权;第二,在控制权的内容上,控制权人既有可能拥有上述完整的控制权,也有可能仅拥有其中的部分控制权。

知晓了混合理论的内容之后,就不难理解为何史瑞尼瓦森称其为混合理论了。该理论综合了意志论的“控制权”要素以及利益论的“利益”要素,又不会被还原为其中的任何一者。首先,意志论将控制权的有无作为判断权利是否存在的唯一标准,但混合理论关注的焦点则是控制权的分配依据问题,而非有无问题,因此混合理论有别于意志论。其次,利益论认为权利是否存在的关键在于是否有人以及谁能从相关义务的履行中获益,但混合理论认为是否能从控制权的分配中获益更为关键,因而二者也有重大的不同。当然,如果把利益论的主张高度抽象为: 权利的本质在于其保护了权利持有人某些方面的利益,(30)See M. Kramer, Some Doubts about Alternatives to the Interest Theory of Rights, 123(2) Ethics 245, 248 (2013).那么,混合理论无疑也是利益论的一种,但这仍旧不能否定它与既有利益论之间的重大区别。或许可以这么说,认为权利的本质是保护利益,这属于广义的利益论;而认为拥有一项权利意味着能从义务的履行中受益,这属于狭义的利益论。尽管混合理论属于广义的利益论,但它仍旧无法被还原为狭义的利益论,因此,将它视为意志论和狭义的利益论的混合理论,是有道理的。(31)克莱默(Kramer)等也认同混合理论是真正的混合理论,尽管弗里德里希(Frydrych)对此有不同看法。See M. Kramer &H. Steiner, Theories of Rights: Is There a Third way? 27(2) Oxford Journal of Legal Studies 281, 308 (2007); D. Frydrych, The Theories of Rights Debate, 9(3) Jurisprudence 566, 581-582 (2018). 此外,下文所言的利益论均指“狭义的利益论”。

(二) 史瑞尼瓦森对混合论的论证

前面提到,我们可以把意志论和利益论视为分别位于光谱的两端,而史瑞尼瓦森认为,混合理论的混合性质使得其恰好就处在这一光谱中间,且能有效避免二者面临的困境,是一个有效的权利概念理论。本节将用来说明他是如何来对此进行论证的。

首先,史瑞尼瓦森指出,相较于意志论,混合理论能解释不可放弃的权利,以及未成年人、精神残障者等具有权利主体资格这两种情形。按照混合理论,在前一种情形中,尽管权利人无权放弃相关义务,但他仍旧是权利人,因为他无权力的状态符合他的总体利益且由该总体利益来证成;在后一种情形中,未成年人、精神残障者等尽管没有自由选择的能力,但仍旧是适格的权利主体,因为他们的利益能够证成对特定义务的控制权的分配。(32)See G. Sreenivasan, supra note 〔2〕, A Hybrid Theory of Claim-Rights, at 267-268.

值得注意的是,混合论对不可放弃的权利的解释会遭到这样的质疑: 诚然,我们可以说此时权利人无权力的状态符合其利益,但真的符合其总体利益吗?以不被奴役的权利为例。该权利是典型的不可放弃的权利,权利人无权放弃他人不得奴役自己的义务。但是,当权利人需要通过卖身为奴来挽救其病危的家人时,凭什么说这个时候无权力的状态,而非挽救家人,才是符合其总体利益的?(33)特别感谢一位审稿专家向我指出这个问题。

对此,史瑞尼瓦森指出,不可放弃的权利实际上有两个特点,即权利人不仅没有放弃义务的权力,而且这种无权力的状态本身亦增强了该权利的重要性。(34)See G. Sreenivasan, supra note 〔2〕, A Hybrid Theory of Claim-Rights, at 259.这里“增强”的含义不是说,无权力的状态使得不可放弃的权利比可放弃的权利更加重要。例如,劳动者有权要求雇主提供安全的工作环境,这一权利属于不可放弃的权利,但是该权利或许在重要性上弱于财产权这一可放弃的权利。实际上,“增强”的准确含义是,每一个不可放弃的权利都要强于当该权利是可放弃的之时的重要性。(35)See G. Sreenivasan, supra note 〔2〕, In Defence of the Hybrid Theory, at 303.这就表明,该权利拥有不可放弃的属性时所保护的权利人利益要强于其拥有可放弃的属性时所保护的利益。进而表明,不可放弃的权利不仅保护了权利人的利益,而且符合权利人的总体利益。(36)Ibid., at 303-304. 当然,混合理论对不可放弃的权利的解释会使其陷入一种质疑,即该理论“摆脱不了父权主义的束缚”。不过,这与其说是混合理论的问题,不如说是不可放弃的权利的观念本身所要面临的挑战。见前注〔2〕,彭诚信书,第154—155页。

其次,相较于多数利益论,混合理论能解释“受益第三人”情形。在此情形中,尽管义务的履行能让大多数人受益,但并非所有人的利益都是证成对该义务的控制权的分配的依据,因此,混合理论不会像多数利益论一样,将那些并非权利人的受益第三人不合理地认定为权利人。(37)See G. Sreenivasan, supra note 〔2〕, A Hybrid Theory of Claim-Rights, at 268.

这两个优点解释了为什么史瑞尼瓦森自信地认为混合理论恰好处在光谱的中间,因为它们似乎说明了,混合理论不会像意志论那样识别出过少的权利,也不会像利益论那样识别出过多的权利,恰好处在中间。因此,看起来混合理论满足了第一个检验标准: 其主张的权利概念与权利的普遍用法相符。

史瑞尼瓦森还认为,混合理论满足了第二个检验标准: 它没有把权利工具化。回顾一下前面对拉兹利益论的讨论。拉兹的利益论认为拥有权利意味着义务由权利人的利益充分证成,而当权利人利益本身的重要性不足以证成相关义务时,拉兹就引入共同善来补强该利益的分量。这无异于主张,在这些情形中,对权利人利益的保护是为了促进共同善,从而将权利工具化了。与之相对,混合理论将一项义务是否关联主张权的问题(即“指向性问题”)与该项义务的存在问题分离开来,主张权利的存在仅与“控制权的分配依据”有关。所以,在义务是由共同善来证成的场合中,权利并不会因此而被工具化,因为此时对义务的控制权的分配仍旧是以保护权利人的利益为最终依据,权利人的利益没有沦为促进共同善的工具;而如果分配控制权的依据并非是权利人的总体利益,那么此时也就没有权利了,权利的工具化更无从谈起。(38)See G. Sreenivasan, supra note 〔2〕, A Hybrid Theory of Claim-Rights, at 271-272.

总而言之,史瑞尼瓦森极富创见地将意志论和利益论结合起来,提出了混合理论。更令人赞叹的是,混合理论能避免意志论难以克服的两种困境,也能避免多数利益论难以克服的“受益第三人”困境,具有很大的理论优势。然而,史瑞尼瓦森据此进一步认为,混合理论通过了第一个标准的检验。此外,他还认为该理论也达到了第二个标准。那么,混合理论真的成功地满足了这两个标准吗?接下来的两个部分将分别对此进行检视。

三、 混合论能防止权利被工具化吗?

这一部分将首先检验混合理论能否满足第二个标准,即该理论能否防止权利被工具化。从前述讨论中不难看出,权利有没有被工具化的问题主要出现在权利人的利益无法充分证成义务的情形中,而拉兹的工具化立场实际上是由两个主张来构成的:

(1) 权利人的利益的分量借助共同善而得到增强,从而证成了义务;

(2) 拥有权利意味着义务是由权利人的利益充分证成的。

其中,(1)将权利人的利益工具化了,而由于(2)将权利与(1)中的权利人利益绑定在一起,因此(1)和(2)加在一起就使得权利也被工具化了。史瑞尼瓦森对此的破解方案则是,接受(1),但反对(2),同时主张:

(3) 拥有权利意味着对义务的控制权的分配是由权利人的利益来证成的。

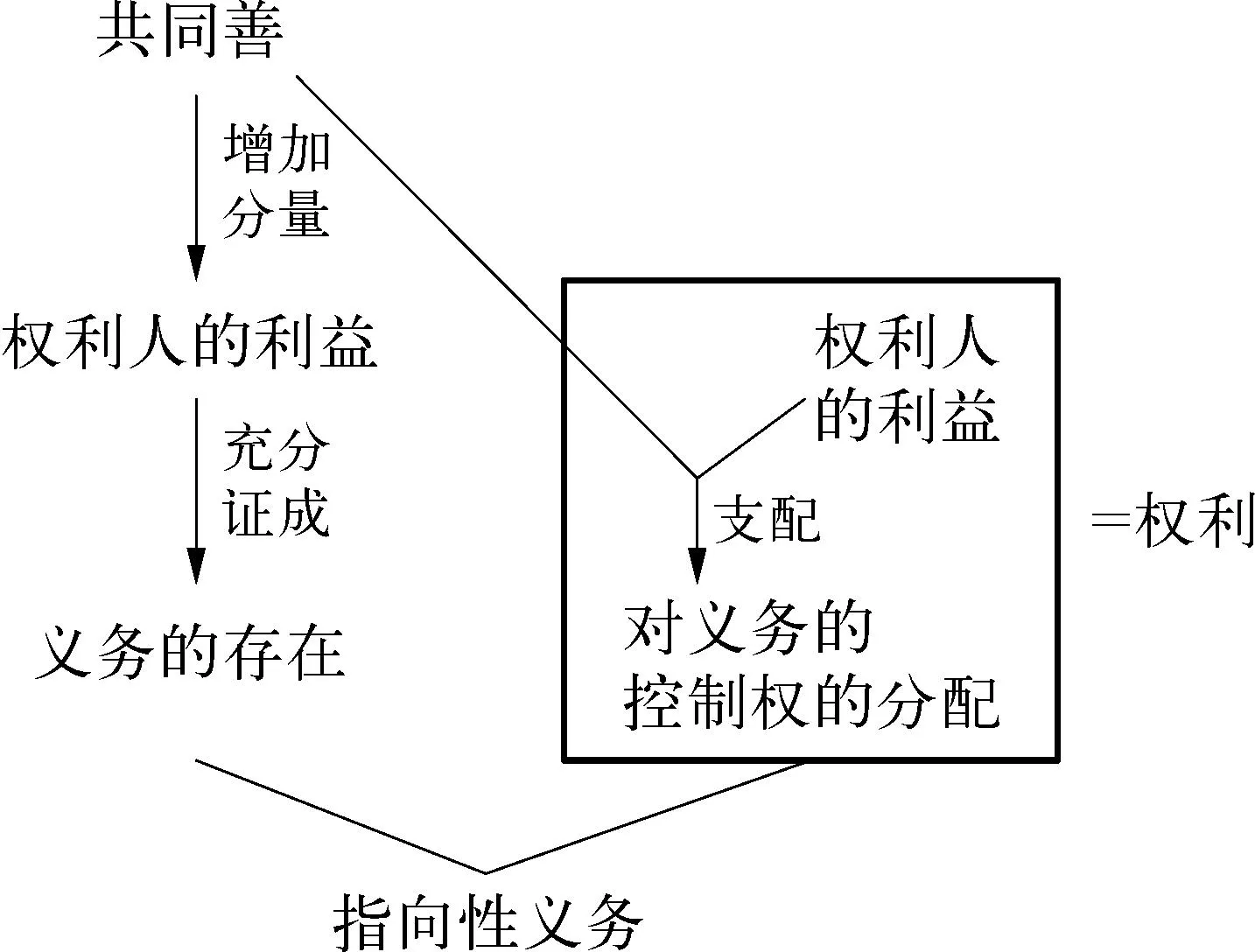

图1

按照他的设想,尽管(1)把权利人的利益工具化了,但是(3)并没有把权利与该被工具化的利益绑定在一起,所以避免了权利也被工具化的命运。然而下文将表明,这实在是一个过于乐观的想法。

首先需要强调的是,史瑞尼瓦森接受了(1)。这导致在他的理论图景中,存在这样的情形: 对于一些权利来说,一方面,其对应的义务根本上是由共同善来证成的;另一方面,对该义务的控制权的分配则完全取决于权利人的利益(即该分配完全由权利人利益来支配)。(见图1)

从图1中可以很直观地看出混合理论的创新之处,即区分义务的存在和对义务的控制权的分配两个问题。正是这一区分为史瑞尼瓦森解决工具化问题创造了条件。然而,图1也很直观地呈现出了混合理论内部的张力: 在依据权利人的利益来分配对义务的控制权时,如果该分配结果影响到了共同善,那该怎么办?比如,按照权利人的利益,应该赋予权利人放弃义务的权力。那么,当权利人行使该权力时,这会不会破坏了共同善呢?换句话说,一旦对义务之控制权的分配仅由权利人的利益来支配,如何来保证对共同善的维持乃至促进不会受到影响?(39)见前注〔2〕,彭诚信书,第152页,脚注①。

面对这样的问题,史瑞尼瓦森指出,义务的证成无疑也会对“是否要授予一个人放弃义务的权力”施加影响。具体来说,授予一个人放弃义务的权力,需要满足这样一个必要条件: 放弃义务的行为(使得义务人无须履行义务的行为)与证成义务的理由能保持一致。(40)See G. Sreenivasan, supra note 〔2〕, A Hybrid Theory of Claim-Rights, at 272.史瑞尼瓦森以保护作品完整权为例做了进一步的说明。他指出,保护作品完整的义务是要借助共同善(文化遗产的保存)来证成的义务。那么,判断作品的创作者是否有放弃该义务的权力,这首先要看,该创作者放弃该义务的做法能否与该共同善保持一致,如果不能,那么就不应该授予创作者这一权力。但假如能保持一致,那么创作者就有此权力。但依据混合论,这还不足以使得该义务指向于创作者,也即不足以使得创作者对该义务拥有主张权。为了判断这个权利存不存在,我们要进一步看,这种授权能否促进创作者的总体利益,如果答案是肯定的,那么创作者才进一步拥有保护作品完整权。(41)Ibid., at 273-274.这样一来,当与权利对应的义务是由共同善来证成时,对该义务的控制权的分配实际上要受制于两个因素: 共同善+权利人的(总体)利益。基于此,图1应该被修改为图2:

图2

图3

显然,这样一来,混合论会面临一个更大的困境。因为既然对义务的控制权的分配是由权利人的利益和共同善来共同决定的,那么,为什么该义务仅仅指向于权利人呢?换句话说,混合论会因此而失去对指向性的解释力。而为了维系“对义务的控制权的分配仅由权利人的利益来支配”这一立场,该理论只有一种选择: 主张此时按照权利人的利益来分配对义务的控制权本身就符合共同善,所以在考虑要不要授予权利人(或其他人)放弃义务的权力时,无须再单独考虑该分配方案对共同善的影响。反过来说,该理论可以主张,当指向性义务是由共同善来证成时,共同善本身也会要求按照权利人的利益来分配对义务的控制权。(见图3)

然而,不难看出,这么做的最终结果就是,即便对义务的控制权的分配仅由权利人的利益来支配,但权利人的利益仍被工具化了,进一步导致权利也被工具化了。正如第一部分所提到的,权利工具化的结果是,指向性仍旧无法得到解释。

总的来说,史瑞尼瓦森在处理权利工具化问题时,首先接受了上述的主张(1)。所以他要解决的问题就被具体化为: 当指向性义务是由共同善来证成时,如何保持权利不被工具化?为此,他主张将权利与义务的证成问题分离开来,并且创造性地将权利系于对义务的控制权之分配的问题上。然而,对义务的控制权之分配会不可避免地影响到义务的履行,从而进一步影响到证成该义务的共同善的实现。为此,史瑞尼瓦森就不得不把共同善纳入分配控制权所需要考量的因素中。但同时,他又要维系住“对义务的控制权的分配仅由权利人的利益来决定”这一混合论的核心主张,那么,最后的结局就是走向“权利的工具化”。(42)梅(May)也批评混合论无法防止权利被工具化,但其论证方式与本文不同。See Simon Căbulea May, Moral Status and the Direction of Duties, 123(1) Ethics 113, 121-123 (2012).混合理论的这一失败表明,要解决拉兹的利益理论所引发的工具化问题,接受(1)而放弃(2)这条路是很难走通的。真正的解决之道或许在于,论证(1)为什么是错的。(43)对此的尝试,参见张泽键: 《权利无法新兴吗?——论既有权利具体化的有限性》,载《法制与社会发展》2022年第3期,第55—60页。

四、 混合论能满足符合的标准吗?

针对第一个检验标准,史瑞尼瓦森认为,混合理论正好处在由意志论和利益论所构成的光谱的中间,能完美地符合权利的通常用法,从而满足了这一标准。然而,这一部分将指出,混合理论不仅没有像史瑞尼瓦森所认为的那样,恰好处在前述光谱的中间,它的另辟蹊径还使得它扭曲了权利和义务之间的对应关系(correlation),因此,混合理论对权利的理解与权利的通常用法之间有重大偏差,第一个检验标准同样没有被满足。

(一) 处于光谱之外的混合理论

前面提到,意志论的问题在于不够一般化,因为其识别出的权利过少,而利益论的问题在于过于一般化,因为其识别出的权利过多,因此二者所提出来的权利概念都无法很好地与权利的通常用法相符。与此相对,混合理论识别出了意志论所应该识别但没有识别出的权利,且没有识别利益论不应该识别却识别出了的权利。史瑞尼瓦森据此自信地认为,其理论处于由意志论和利益论所构成的光谱中间,满足了符合权利通常用法的要求。然而,尽管混合理论有上述优势,但克莱默已经提到,混合理论面临着意志论和利益论均不会面临的问题。

克莱默首先指出,在混合理论的主张——权利人的利益证成了对义务的控制权的分配——中,这里的“证成”有两种理解: 第一种是客观证成(objective justification),即权利人的利益真的能充分证成该分配;第二种是主观证成(subjective justification),即权利人的利益被(如法律官员)认为能充分证成该分配。(44)See M. Kramer &H. Steiner, supra note 〔31〕, at 299.接着他构想了一个精巧的例子。假设甲有法律义务支付给乙100块钱。此时有第三人丙。丙是个心地善良的人,而且他知道甲生活窘迫,窘迫到100块钱都很难拿出来。此时,如果丙有权放弃甲的义务,那么他就会这么做。但乙是一个自私暴躁之人,假如丙放弃了甲的义务,乙就很有可能做出伤害丙的行为来。因此,不赋予丙放弃甲之义务的法律权力,是符合丙的利益的,即这能避免丙被乙伤害的可能性。克莱默还进一步假设,丙的利益足以证成这种控制权的分配结果。再假设,法律官员在考虑要不要赋予丙对甲之义务的控制权时,丙的总体利益是其唯一的考量因素,并且他据此最终决定,不赋予丙该权力。在这个例子中,无论史瑞尼瓦森对“证成”采取的是客观上的理解还是主观上的理解,都无法避免这样一个怪异的结论: 依据混合理论,甲的义务是指向于丙的,丙对甲的义务拥有主张权。(45)See M. Kramer &A. Steiner, supra note 〔31〕, at 309-310; M. Kramer, supra note 〔30〕, at 259-260.于柏华教授也提出过类似的例子来批评混合理论。参见于柏华: 《权利的证立论: 超越意志论和利益论》,载《法制与社会发展》2021年第5期,第112页。

针对克莱默的批评,史瑞尼瓦森曾指出,尽管不赋予丙放弃甲之义务的法律权力,这符合丙的总体利益,但由于这样的分配并不是由丙的利益来证成的,前述“设计条件”并没有被满足,因而丙不是权利人。(46)See G. Sreenivasan, supra note 〔2〕, Duties and their Direction, at 490, n. 68.但这一回应没有正确理解克莱默所构想的例子,在该例子里面,无论是从客观证成还是主观证成的角度而言,丙对甲的义务没有控制权,都是由丙的利益来证成的。(47)See M. Kramer, supra note 〔30〕, at 261-262.

认为在上述例子中,甲的义务是指向于丙的,这是一个令人难以接受的结论。混合理论不可避免地会得出这样的结论,这意味着混合理论也跟利益论一样,有识别出过多权利的问题。此外,对于利益论而言,由于该情形中的丙不会从甲履行义务的行为中获益,所以丙不是权利持有人,因此,这个例子不会对利益论构成挑战。这进一步说明,混合理论并没有如史瑞尼瓦森所想象的那样,处于前述光谱中间,因为它所识别出的权利不一定比利益论少。这是混合理论不满足符合要求的第一个证据。

(二) 被扭曲的对应关系

克莱默对混合理论的批评或许会有很大的争议,毕竟他所构想的例子有点奇思妙想。史瑞尼瓦森本人就没有很认真地对待克莱默的批评,他只是在其长篇大论的文章的两个脚注中稍微回应了一下。在这一节中,笔者将提出来一个更具有说服力的批评,笔者将说明,混合理论对权利的理解扭曲了权利和义务之间的对应关系,因而与权利的通常用法之间有重大偏差,这将构成该理论的巨大困境。

第一部分已经指出,霍菲尔德意义上的权利和义务(48)有必要事先说明的是,这里的“权利”仅仅指主张(权),“义务”仅仅指与主张(权)相对应的指向性义务。之间的对应关系是史瑞尼瓦森思考的起点。那么,对应关系是什么意思?我们该如何来理解权利和义务之间的这一关系?霍菲尔德对此最形象的表述是:“若某甲拥有令某乙不得进入前者土地的权利,则某乙便对某甲负担不进入该处的相关(及相应)义务。”(49)见前注〔3〕,霍菲尔德书,第32页。雷丁(Radin)指出,权利和义务之间的这种关系,与其他对应关系不同。按照他的说法,在几何学中,我们会说平面中的一个点,对应立方体中的一条线;在语法中,我们会说“不仅”对应“而且”,“既不”对应“也不”;等等。后面这些对应关系都有一个特点,即它们都是两个事物之间的某种关系,处于关系中的双方是两个分离的东西。但是权利和义务之间的对应关系是与众不同的,它不是指两个事物之间的关系,因为权利和义务实际上是针对同一个事物的不同表达。举例来说,当我们说A对B有100块钱的主张权,以及说B有义务付100块钱给A时,我们是用不同的方式在说同一件事,而不是在说两件事。因此,雷丁指出,权利和义务之间的这种对应关系,更接近语法中的主动语态和被动语态(the active and passive in grammar)(50)类似于汉语语法中的把字句和被字句。之间的关系。例如,“A刺了B一下”,与“B被A刺了一下”,这虽然是两个不同的表述,但它们陈述的都是同一件事。(51)See M. Radin, Correlation, 29(7) Columbia Law Review 901, 902-903 (1929).当代学者哈尔平(Halpin)也注意到了这两种关系之间的相似性,因此他指出,权利和义务之间的对应关系具有主动-被动结构(the active-passive structure)。(52)See A. Halpin, Correlativity and its Logic: Asymmetry not Equality in the Law, 32(1) Canadian Journal of Law and Jurisprudence 83, 87 (2019).克莱默也曾对这种对应关系做出过很形象的比喻。他指出,权利就是另一个视角的义务,义务是另一个视角的权利,两者的关系就像上坡和下坡之间的关系——它们都是指同一个坡面,其区别只是观察角度的不同。(53)See M. Kramer, Rights without Trimmings, in M. Kramer, N. Simmonds &H. Steiner, A Debate over Rights, Oxford University Press, 1998, p.24.简言之,权利和义务之间的对应关系,意思是它们本质上是同一的,是关于同一个事物的不同表达而已。

对对应关系的这种理解并非没有质疑的声音。如有学者认为,权利和义务在法律或道德上代表了不同地位(position/status),而不是指同一件事。(54)See D. Frydrych, The Architecture of Rights, Palgrave Macmillan, 2021, p.59; H. M. Hurd &M. S. Moore, The Hohfeldian Analysis of Rights, 63(2) The American Journal of Jurisprudence 295, 323 (2018).这种看法很容易拿权利与义务的关系和父亲与儿子之类的关系做对比。(55)See D. Frydrych, supra note 〔54〕, at 59.父亲与儿子都是关系性概念,其中一方的存在要依赖于另一方,但是二者不能等同,父亲的地位与儿子的地位不同。但是雷丁早已指出这种看法的错误之处。他指出,父亲与儿子之类的关系和权利与义务的关系是不一样的。前者指的是不同地位之间的关系,后者则是指关系本身。与前者相当的是权利人和义务人之间的关系。后者则相当于“X是Y的父亲”与“Y是X的儿子”之间的关系,它们所表述的都是该段关系本身,只是表达的角度不同。(56)See M. Radin, supra note 〔51〕, at 904.在这里,我们尤其需要清除一个误区,即误以为权利和义务在性质上是某种规范性地位。这种看法是错误的。权利人和义务人才是规范性地位;权利和义务则不是,它们是规范性关系本身,是同一段关系在不同角度的不同“样貌”。

哈尔平进一步指出,权利和义务的这种对应关系会产生一种规范性影响,即评价上的相互可传递性(mutual transferability of evaluation)。(57)See A. Halpin, supra note 〔52〕, at 90-92.他的这一步推论是受亚里士多德启发。亚里士多德也曾探讨过对应关系,不过他关注的对象是事实性对应关系(factual correlativity),而非涉及权利和义务的规范性对应关系(normative correlativity)。事实性对应关系系于单一行为的发生。(58)Ibid., at 91.例如,“A送了B一份礼物”,和“B从A那里收到了一份礼物”,两者之间就是事实性对应关系。前面提到的,“A刺了B一下”和“B被A刺了一下”,这二者之间也是事实性对应关系。亚里士多德指出,在事实性对应关系中,如果我们说一方做了一件好事或正确的事,那么我们就可以合理地说,发生在另一方身上的事情是好事或正确的事。(59)See Aristotle, Rhetoric, Ⅱ 23.3, quoted in supra note 〔52〕, at 90.哈尔平将这种关联称为评价上的相互可传递性,即对于处在事实性对应关系的双方而言,我们对其中一方的评价,可以被传递到另外一方上。他还进一步解释道,这种相互可传递性正是来自事实性对应关系中的主动-被动结构,即处于对应关系中的双方分别是单个行为的主动面向和被动面向。由于权利和义务的对应关系也具备同样的主动-被动结构,所以评价上的相互可传递性同样可以适用于权利和义务上。(60)See A. Halpin, supra note 〔52〕, at 91-92.

权利和义务之间具有评价上的相互可传递性,这意味着,我们对其中一方的评价,会适用于另外一方。显然,这种相互可传递性也可以扩展到解释和描述上,即我们对其中一方的解释或描述,同样可以应用到另外一方上。可以说,这种相互可传递性,就是对应关系的内在逻辑。从这一内在逻辑出发,我们可以进一步得出下面两个推论: (1) 权利和义务的分量是一样的。如果权利的分量是X,那么义务的分量也是X。(2) 当权利被侵犯时,义务也被违反。(61)在霍菲尔德所援引的一份裁判意见中也提到了这一点。该份裁判意见指出:“权利遭侵犯时,义务也被违反。”见前注〔3〕,霍菲尔德书,第32页。

首先是推论(1)。权利和义务都具有指引行动的功能。它们指引相关主体做出特定行动,在其该如何行动的实践慎思中扮演重要角色。作为行动理由,权利和义务就具有分量的属性。进言之,鉴于权利和义务是同一段关系在不同角度所呈现出来的不同样貌,它们的分量就均是系之于该段关系本身的重要性,因此毫无二致,对其中一者分量的解释可以传递到另一者之分量上。举例来说,假设甲向乙承诺在次日下午去乙家与之见面,商讨举办某个学术论坛的相关事宜。此时,甲对乙负有一个次日去乙家的义务,乙则对甲拥有甲次日要到乙家的权利。再假设第二天,甲的孩子突然发病,亟须甲将其送到医院。如果甲把孩子送到医院,就没有办法履行他对乙的承诺。相信多数读者会认同,在这种情形中,甲对乙的义务没有办法对抗甲要把孩子送去医院的理由,乙对甲的权利亦无法对抗这一点。这正是因为甲对乙的义务和乙对甲的权利在分量上是一样的,如果其中一者无法对抗“要把孩子送去医院”的理由,另一者亦是如此。

其次是推论(2)。由于权利和义务表示的是同一段关系,因此,无论是侵犯权利还是违反义务,其所破坏的都是同一段关系;反过来说,该段关系被破坏,也意味着权利遭到侵犯,义务被违反。因此,当权利被侵犯时,意味着关系遭到了破坏,这进一步意味着义务被违反,反之亦然。仍以承诺为例。甲对乙承诺,他将送一个蛋糕去乙家,甲因此对乙负有履行该承诺的义务,乙则对甲拥有甲履行该承诺的权利。假设甲在准备送蛋糕之前,有人出高价欲购买该蛋糕,甲因为贪图钱财,随即将蛋糕卖给了对方,导致他无法按照约定将蛋糕送到乙家,履行他对乙的承诺。此时,甲就违反了其义务,而且乙的权利也遭到了侵犯。反过来说,乙没有在约定的时间里收到甲的蛋糕,那么,乙的权利就落空了,这意味着甲违反了其义务。

值得一提的是甲因为第三方的干涉而无法履行义务的情形。假设甲按照约定将蛋糕送去给乙,不料在途中被第三人撞倒了,这一撞也把蛋糕给撞坏了,导致甲没能及时将蛋糕送到。在这种情形中,似乎乙的权利未得到实现,但不能说甲没有履行其义务。其实不然,甲的承诺并非在甲出门送蛋糕的那一刻就履行完毕,甲得按时将蛋糕送到乙的家里才算完全履行其承诺,遵守了义务,所以,此时,甲仍旧违反了其义务。确实,甲是因为在送蛋糕的途中发生意外,这才导致其无法按时将蛋糕送到,因此这事不能全赖在甲身上。但是,意外的发生仅仅影响到义务被违反而导致的责任承担问题,而无关乎义务本身是否被违反。

有了这两个推论,现在可以回到对混合理论的检讨了。既然权利和义务的对应关系是混合理论建构的起点,那么这一理论对权利的理解就不能与对应关系相悖,因而不能否定相互可传递性,否则就是扭曲了权利和义务之间的对应关系。然而,笔者接下来将要说明,混合理论恰恰是在这个问题上栽了跟头,暴露出了其巨大的缺陷。

具体来说,混合理论无法解释上述两个推论,这表明它对权利的理解使得其否定了权利和义务之间的相互可传递性。首先,第二部分已经提到,混合理论相比于拉兹利益论的一大特点在于,该理论将指向性问题与义务的存在问题分离开来,认为权利的存在仅与“控制权的分配依据”有关,而与义务的存在无关。因此,按照混合理论,当一项权利存在的时候,即便义务的存在与第三方利益有重大关系,权利的存在也仅仅与权利人的总体利益有关。史瑞尼瓦森试图以这种另辟蹊径的做法来避免把权利工具化,然而,恰恰是这种做法,使得权利的分量和义务的分量产生了偏差。权利的分量由权利人总体利益的分量决定,义务的分量则与第三方利益的分量有关,关于两者分量的解释无法相互传递,这就违背了推论(1)。

把混合理论的主张应用到前面的例子上,该理论的问题会暴露得更明显。按照混合理论,义务的分量和权利的分量不一致,因此,甲在面对是否可以把自己的孩子送到医院而不是按照约定去乙家这个问题时,他就需要分别拿义务的分量和权利的分量与“送自己的孩子去医院”这个理由的分量进行权衡,也即他需要权衡两次,但这种理解显然不符合常理。

其次,混合理论主张,拥有一项权利意味着对对应义务的控制权的分配由权利人的总体利益来决定。据此,权利存在与否,关系到的是对义务的控制权是如何分配的。这种解释造成的一个后果是,权利有没有被侵犯,就要看对义务的控制权是否得到了正确的分配。后者则与义务本身是否有被遵守无关。这不仅是因为,正确分配对义务的控制权与遵守义务,二者是两个相互独立的行为;更是因为,做出这两个行为的主体,不必然是同一的。因此,当权利被侵犯时,义务不一定被违反;当义务被违反时,权利也不一定遭到侵犯。这就违背了推论(2)。

我们同样可以来检验下混合理论如何来解释上面送蛋糕的例子。在该例子中,由于乙是权利人,那么按照混合理论的看法,这意味着对甲送蛋糕之义务的控制权的分配是由乙的利益来决定的。此时,按照乙的利益,乙应该被赋予控制甲之义务的权力。假设乙对甲送蛋糕之义务的控制权得到了承认,那么,似乎按照混合理论的主张,乙的权利就得到了实现。此时,即便甲因为将蛋糕卖给了第三人而无法履行对乙的承诺,这无疑违反了其义务,但这不会影响到权利被实现。这样的结论也是有问题的。

总的来说,按照混合理论对权利的理解,权利的分量不等于义务的分量,侵犯权利不等于违反义务,因此,权利和义务之间的相互传递性被切断了。由于相互传递性是权利和义务的对应关系的内在逻辑,这种切断无疑意味着这种对应关系遭到了扭曲。因此,混合理论对权利的理解,无法与权利的通常用法完美相符,反而是有重大偏差,也即其无法满足第一个检验标准。

从某种意义上说,指向性问题要问的是指向性义务的哪一方面与权利人发生了关联。无论利益论和意志论有怎样的分歧,它们的解释都是直接针对义务本身(从义务的履行中受益或者对义务有控制权)。混合理论正是在这一方面体现了其特别之处,即其阐释所关注的并非义务本身,而是对义务的控制权(其分配与权利人有关)。前述讨论表明,这种另辟蹊径的做法恰恰导致混合理论割裂了权利与义务的内在关联,从而扭曲了权利与义务之间的对应关系。(62)彭诚信教授亦指出过,权利和义务之间本就是不可分割的,混合理论的问题恰恰在于其违背了这一点。见前注〔2〕,彭诚信书,第154页。混合理论的这一失败表明,对指向性问题的讨论还是应该回归到传统的解决思路上。此外,前文指出,拉兹版利益论在满足第一个检验标准上有很大的优势,这就体现出了传统解决思路的内在生命力。当然,这同时也表明,该理论本身就是一个可能的方向。

五、 结 论

在权利的概念讨论中,意志论和利益论一直是两大主流理论,但是二者的争论在一定程度上陷入了僵局。在这一背景下,史瑞尼瓦森提出了权利的混合理论,试图在综合两大主流理论各自优势的同时,避免其劣势。作为一个权利理论,混合理论的成立需要满足以下两个标准: 第一,该理论提出来的权利概念要与权利的通常用法相符;第二,它要防止权利被工具化。诚然,混合理论有其创新之处,而且也确实能避免意志论和多数利益论各自面临的困境,也即,它既能解释不可放弃的权利和未成年人等的权利主体地位,又能解释受益第三人情形。这是该理论吸引人的地方。然而,混合理论仍旧是不成立的,因为它并不能完全满足上述两个标准。首先,混合理论也会面临利益论所面临的问题,即识别出过多的权利,加上混合理论对权利的理解使得其扭曲了权利和义务之间的对应关系,因此,第一个标准并没有被满足。其次,该理论仍旧无法避免权利被工具化的结局,因此,也没有满足第二个标准。