婚嫁喜歌中的《诗经》元素略论

张新朋, 林 朗

(浙江工商大学 人文与传播学院, 浙江 杭州 310018)

婚姻是人生中的一件大事,古往今来,人们对婚姻给予了莫大的重视:大而言之“夫昏礼,万世之始也”[1],“昏礼者,礼之本也”[2],“夫妇之际,人道之大伦也”[3];小而言之,“将合二姓之好,上以事宗庙,而下以继后世”[2]913。婚姻既是如此重要,自然草率不得,为此人们制定了“纳彩”“问名”“纳吉”“纳征”“请期”“亲迎”等步骤,每一步骤宾主之举动、品物之采择、贽仪之往还、仪节之施受均有详明而仔细的规定[4]。这也是后世聘娶婚的程式——“六礼”的源头,是后世最为通行的婚姻礼仪,对贵族阶层、对庶民阶层均有着深远的影响。在民间,与上述程式和步骤相伴的则是由赞礼者、歌师或其他人所咒颂的祝愿新人幸福美满、多子多福、白头偕老等美好愿望与期盼的祝词或歌谣。这类祝词或歌谣,谭达先先生称之为“婚礼仪式歌谣”,即“本世纪四十年代以前,在中国广大人民大众白天结婚时,在娶妻男子(新郎)一方家庭为了更好地协助举行种种特定的具体仪式所诵说具有某种吉祥气氛的口头化祝词或民谣等”[5];周玉波先生则把它们归入到“喜歌”的行列,谓“国人遇婚嫁、生子、建房、开业等事时,即兴表演的具祝颂、祈福(包括去煞、感恩与惜别)性质的仪式歌谣”[6];本文采用周先生的“喜歌”之称谓。如周先生所说,喜歌可用于“婚嫁”“生子”“建房”“开业”等事项中,本文所关注的是婚嫁中的喜歌。

婚嫁之事无论是对于王侯将相,还是对于文人士夫,抑或对于乡野黎民均是喜庆之事,幸福之感蕴之于心,吉祥之词发之于口亦属感情之自然流露。据现有资料看,敦煌文献中的《下女夫词》较为完整地记录了唐五代时期的婚礼程式,为婚礼而咒颂的喜歌出现于拦门、催妆、上轿、下轿、入门、拜堂、撒帐、闹房等诸多仪节中。可以说喜歌贯穿于婚礼的始终。此后的宋、元、明、清、民国乃至现当代,在婚礼的程式上有或多或少的变化,但每个步骤多有喜歌相伴则基本未改变。翻检喜歌,我们发现作为民间通行的歌谣,喜歌的文字虽然浅显,但其涵盖的内容却颇为复杂:神话传说、民间故事、历史人物、经典诗词、民间俚谣,等等,纷纷夹杂于其间。本文以周玉波先生编著《中国喜歌集》所载诸婚嫁喜歌(下文称“喜歌”)[6]1(1)该书第一辑收录《诗经》《全唐诗》《司空表圣文集》《敦煌变文集》《敦煌宝藏》《清平山堂话本》《琵琶记》《西游记》《无声戏》《儿女英雄传》《忘山庐日记》等28种古代典籍中所包含的部分喜歌材料。本文所论以该书的主体部分(第二至八辑)所录清代,特别是民国以来民间抄本、刻本为对象,为了求得材料使用群体、时代的相对一致,本文的研究未涵盖前面28种材料中的喜歌。为基础,就其中的《诗经》元素加以考察,梳理喜歌对于《诗经》元素运用的情境,总结其运用的方法,分析其运用的原因,阐释其运用的意义,以期呈现经典文学与通俗文学之间的关联与互动,敬请方家批评指正。

一、《诗经》元素在喜歌中出现的情境

回首历史,人类的婚姻经历了群婚、族内婚、族外婚、对偶婚等诸多阶段,形式上则有抢夺、服役、聘娶、交换、转房、招赘、童养等诸多样态。其中以依照一定的规定进行聘娶的一夫一妻个体婚为主流。提到聘娶婚,我们不由自主地想到广为遵从的“周公之礼”;婚礼未必为周公所制,但却是人们认可聘娶婚并尽量将其源头拉长的表现。在过去通行的“六礼”,溯其源头,较为完整的记载见于《仪礼》。《仪礼》相传亦为周公所制,未必全是;今本《仪礼》,据杨天宇先生研究“最初是由孔子在春秋末期编定的”[7],基本可信。该书《士昏礼》部分记述婚礼有“纳彩”“问名”“纳吉”“纳征”“请期”“亲迎”“同牢合卺”“见舅姑”“醴妇”“庙见”等诸多名目。对于《士昏礼》中所记名目,尤其是其中的“六礼”(“纳彩”“问名”“纳吉”“纳征”“请期”“亲迎”),基本在统治者、贵族阶层维系;民间则是在秉承基本精神的前提下,对于相关仪节能省则省,时至近代基本变成订婚、结婚两大步骤。但“迎亲”“拜堂”“闹洞房”等则是民间婚礼始终坚持的“必要动作”,不少融《诗经》元素于其中的喜歌则与之相伴而行。大略而言,融有《诗经》元素的喜歌可以出现在撒帐中,如《吉素称呼稿约·撒帐赞语》有曰“燕尔新婚,儿兄如弟”[6]167,即出自《诗经·邶风·谷风》之“谁谓荼苦?其甘如荠。宴尔新昏,如兄如弟”[8]35;再如《歌谣周刊》所载《撒帐词》曰“少年美貌对少年,好比和合二神仙。手搀手来肩并肩,长发其祥万万年”[6]269,其中“长发其祥”源自《诗经·周颂·长发》之“濬哲维商,长发其祥”[8]357。融有《诗经》元素的喜歌可以出现在闹洞房中,如《趣致闹房歌·恭贺鲜花之闹房歌》曰“《桃夭》诗咏极欢娱,君子好逑谐淑女”[6]148,《桃夭》诗即《诗经·周南》之《桃夭》篇,“君子好逑谐淑女”则出自《诗经·周南·关雎》之“关关雎鸠,在河之洲;窈窕淑女,君子好逑”[8]8等句。融有《诗经》元素的喜歌可以出现在拜天地中,如《婚仪对歌本·拜天地》诗云“三拜降尔遐福,四拜令德孔彰。五拜五皇春雇,六拜厥后克昌。七拜咸中有庆,八拜万寿无疆”[8]190-191。其中“降尔遐福”“万寿无疆”出自《诗经·小雅·天保》之“降尔遐福,维日不足”[8]172、“君曰卜尔,万寿无疆”[8]172,“厥后克昌”源自《诗经·周颂·雝》之“燕及皇天,克昌厥后”[8]333。除上述情形外,融有《诗经》元素的喜歌还可以出现于铺床、穿衣、束带、穿鞋、穿袜、拦轿、传口袋、守花烛、拜祖宗、拜父母等婚礼的诸多情境中,而且形式变化多样。在众多情形中,以与闹房相关为最,有150多次(总数497次),与撒帐相关的有40多次,开门吟有30多次,亦属于出现融《诗经》元素比较多的情境。

二、融入喜歌的《诗经》元素的类型与篇目

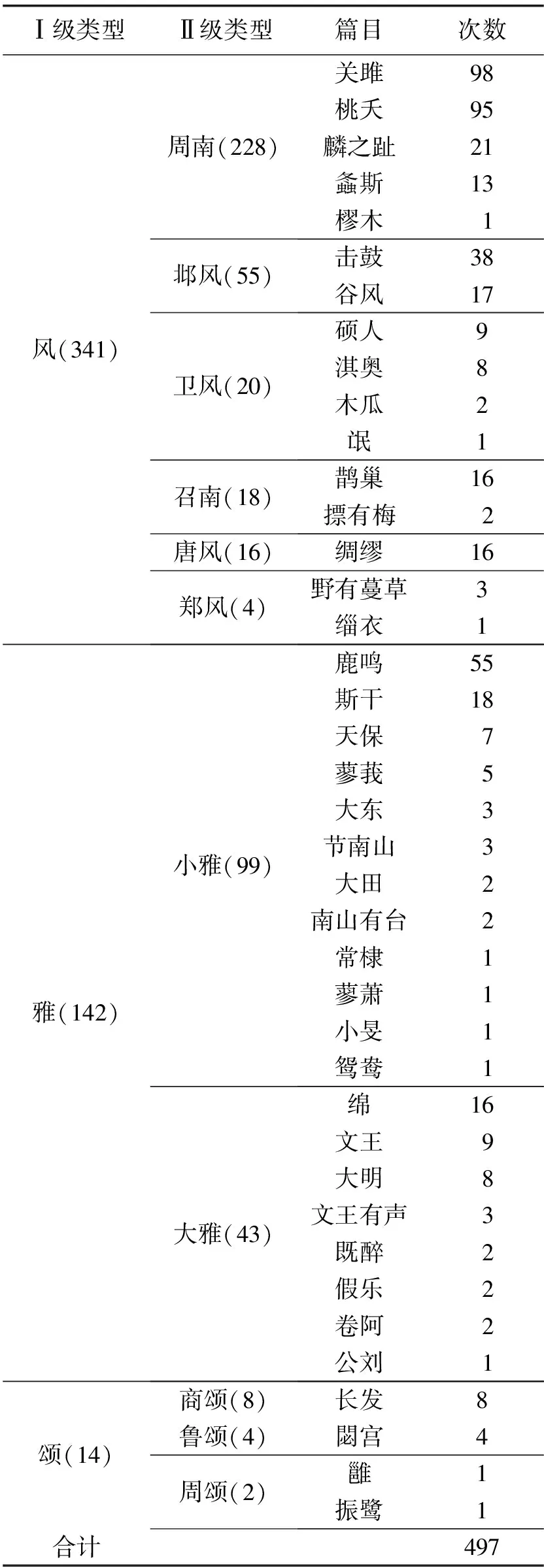

“赋比兴,风雅颂”为《诗经》“六艺”,大略而言,“赋比兴”为作诗技法,“风雅颂”则是诗歌的类型。“风”为民俗歌谣、风土之音,《诗经》有十五国风,计160篇;“雅”是正乐、朝廷之音,《诗经》“雅”有105篇(《大雅》31,《小雅》74),“颂”是祭祀之乐、宗庙之音,《诗经》“颂”有40篇(《周颂》31,《鲁颂》4,《商颂》5)。就喜歌所融合《诗经》元素所属的类型而言,风、雅、颂均有涉及:《国风》居首有341次,《小雅》居其次有99次,《大雅》位第三有43次,《商颂》有8次,《鲁颂》有4次,《周颂》2次,详情见表1。

就具体篇目而言,喜歌中所融《诗经》文字涉及《閟宫》《摽有梅》《大东》《关雎》《桃夭》《螽斯》《卷阿》等39篇,占《诗经》305篇的12.8%,其中以“关关雎鸠,在河之洲;窈窕淑女,君子好逑”等句为人所熟知的《关雎》为最,有98次;以“桃之夭夭,灼灼其华。之子于归,宜其室家”为大家所熟悉的《桃夭》紧随其后,有95次;再者是《鹿鸣》有55次;其后是《麟之趾》有21次;余不一一,具体情况见表1。《关雎》《桃夭》之例上文已涉及,不再举例。融《鹿鸣》入喜歌者,如《四言八句·朝贺新人》曰“我有嘉宾才学大,贺房吟诗又不怕。子子孙孙把书读,皇榜高上头名挂”[6]76;另一《四言八句·我有嘉宾福如东海》曰“我有嘉宾,夜学礼仪。父叔在此,不坐上席”[6]99等,其中的“我有嘉宾”当源自《诗经·小雅·鹿鸣》之“我有嘉宾,鼓瑟吹笙”、“我有嘉宾,德音孔昭”、“我有嘉宾,鼓瑟鼓琴”[8]166等句。喜歌关涉《麟之趾》者,如《闹房歌·新婚词闹房歌》“诞降一夜成佳种,《麟趾》《螽斯》咏不穷”[8]222、《穿衣吟·问奶奶果品吟》“三撒三星喜在户,四撒麟趾定呈祥”[6]216等即其例。

表1 《中国喜歌集》所融《诗经》元素所属类型、篇目、次数统计表

三、《诗经》元素融入喜歌的方式

《诗经》元素在喜歌中出现的情境、所属的类型、所出现的篇目我们已了解如上。接下来我们对《诗经》元素融入喜歌的方式加以考察。《诗经》是我国最古老的诗歌总集,一直被奉为经典而不断被吟唱、被书写,流传至今。喜歌是产生于民间,并且主要流行于民间的民间歌谣,属于通俗文学的范畴。但这并不妨碍喜歌对于传统经典文学《诗经》的借鉴与吸收。就《诗经》元素的融入方式而言,大致可分为以下三大类型。

(一)《诗经》文句保持不变,进入喜歌之中

1.《诗经》文句保持不变,作为独立句子,进入喜歌之中。如《四言八句·男婚女嫁新上加亲》有曰“新人怕热,贤贤易色。既醉以酒,既饱以德。王子比干,箕子胶鬲。你怕打霜,我怕落雪”[6]91,其中“既醉以酒,既饱以德”与《诗经·大雅·既醉》中的原文相同。又如《洞房花烛新闹房》曰“桃之夭夭,美貌无双。赛过昔年,昭君娘娘”[6]69,“桃之夭夭”即《诗经·小雅·桃夭》之首句。以上情况,属于较为常见的直接引用,喜歌中此类情况为数不少。

2.《诗经》文句保持不变,前后增加文字,形成新的喜歌句子。这类情况,据增加文字与《诗经》文句的位置看,可分为在其前增加和在其后增加。在《诗经》文句前增加文字者,如《婚仪对歌本·拜祖宗诗》曰“既拜天地与三光,夫妇转身拜祖堂。端肃正容配祖德,伏祈俾尔炽尔昌”[6]191,其中的“俾尔炽尔昌”句出自《诗经·鲁颂·閟宫》[8]350-351(2)《诗经·鲁颂·閟宫》“尔”作“而”,喜歌中之“尔”当为“而”字之讹。。在《诗经》文句后增加文字者,如《女儿坐歌堂·正式歌堂唱新人人品》曰“巧笑倩兮多么美,美目盼兮多爱人”[6]118,其中“巧笑倩兮”“美目盼兮”出自《诗经·卫风·硕人》[8]59。再如《四言八句·早生贵子》曰“一对鸳鸯喜洋洋,天作之合入洞房。宜尔室家成双对,之子于归配凤凰”[6]73,其中“天作之合”出自《诗经·大雅·文王》[8]263、“之子于归”出自《诗经·周南·关雎》[8]3。又如《四言八句·朝贺新人》曰“我有嘉宾才学大,贺房吟诗又不怕。子子孙孙把书读,皇榜高上头名挂”[6]76,其中“我有嘉宾”当出自《诗经·小雅·鹿鸣》[8]166。就所增加的文字与《诗经》文句位置而言,在《诗经》文句后面增加文字为多,是主流。

如果据所增加文字的来源来看,可分为《诗经》文句与其他文字之组合、《诗经》文句与《诗经》文字之组合。本条以上所举喜歌引《诗经》各例皆属于第一种情况,下面我们再看《诗经》文句与《诗经》文字组合的例子。如《吃交杯酒》云“鸾凤源成古今留,窈窕淑女君子逑。洞房合餐成佳偶,富贵双双到白头”[6]113,其中“窈窕淑女君子逑”,当是《诗经·周南·关雎》“窈窕淑女,君子好逑”二句结合而成。再如《新婚贺房曲语·撒帐》曰“撒帐撒过并头莲,夫妻偕老到百年。桃之夭夭如蛰蛰,其叶蓁蓁宜家锦”[6]35,其中“桃之夭夭如蛰蛰”当是《诗经·周南·桃夭》之“桃之夭夭”与《诗经·周南·螽斯》之“宜尔子孙,蛰蛰兮”[8]7组合而来;“其叶蓁蓁宜家锦”当系《诗经·周南·桃夭》之“其叶蓁蓁”与同篇之“宜其家室”或“宜其家人”[8]8句重组而来。综观融有《诗经》元素的喜歌文句中所增加的文字,以《诗经》文句与其他文字组合为主。

(二)对《诗经》文句加以改编,构造喜歌文句

上文所论为《诗经》文句在喜歌中保持不变,以原句呈现。但《诗经》以四字为主的句子并不能与喜歌完全匹配,因此打破《诗经》句子的结构,加以适当的改编,以适应喜歌之需,成为《诗经》元素在喜歌中另一类呈现形式。综观喜歌中的《诗经》文句的这类用例,我们可以发现,其大致呈现如下特点:

1.保持《诗经》文句长度不变,在语词顺序上有所调整。如《吉素称呼稿约·送洞房文礼》曰“一世夫妻,百世姻缘。螽斯衍庆,瓜瓞绵绵”[6]167,同书同篇之“撒帐以圆,瓜瓞绵绵。螽斯衍庆,偕老百年”[6]167,同书《洞房祝语》之“撒帐以圆,听我良言。瓜瓞绵绵,福寿双全”[6]168,《新赞茶》之“瓜子尖尖,瓜瓞绵绵。连生贵子,连科状元”[6]81,以上各例中“瓜瓞绵绵”一句,出自《诗经·大雅·绵》,《绵》原文作“绵绵瓜瓞”[8]265。上述例中,之所以作如此调整,大概主要是出于与“缘”“年”“全”“元”等字押韵的考量。与上述各例相似,在《穿衣吟》中有“华堂悬挂紫泥高,脱却朱衣换锦袍。梦里嫦娥今宵会,二人同宿赋《夭桃》”[6]205等句,其中“赋《夭桃》”之“《夭桃》”显系《诗经》的《桃夭》之颠倒,究其原因,也当是出于与上句“袍”字押韵之需。另外,《吉素称呼稿约·撒帐赞语》之“瓜瓞绵绵,子孙远庆”[6]167,同书《洞房祝语》之“瓜瓞绵绵,五世其昌”[6]168,《嫁女起轿彩》之“撒荔枝,一本万利赚万金;撒瓜子,瓜瓞绵绵;撒豆子,豆子豆孙发千□”[6]235,同书之“瓜瓞绵绵,螽斯蛰蛰。洞房花烛,大吉大昌”[6]239等句中亦有“瓜瓞绵绵”之语,似乎是对“瓜瓞绵绵”的沿袭。

2.打破《诗经》文句的结构,在其基础上加以增删,构造喜歌文句。如《洞房内合欢酒十二杯·观礼拜堂赞语》曰“红搭两头流,夫妻共枕头。窈窕如淑女,君子实好逑。惟愿贤夫妇,竹子搭到头”[6]194,其中“窈窕如淑女,君子实好逑”,为《诗经·周南·关雎》“窈窕淑女,君子好逑”之扩张。再如《闹新房撒帐彩·闹新房撒帐彩》之“才郎之子喜于归,正是兰房撒帐时”[6]168,其中“之子喜于归”是《诗经·周南·桃夭》“之子于归”[8]8之拓展。又如《闹新房撒帐彩·花烛文》“欣逢百两之盈门,笙簧并奏,占三星之在户”[6]172,其中“三星之在户”为《诗经·唐风·绸缪》“三星在户”[8]117之扩展。当然,喜歌中《诗经》文句的扩展不仅仅是如上所示增加一个字的简单扩展,较多的是有更大的变动,将更多的成分融入《诗经》文句中来。如《趣致闹房歌·洞房花烛之闹房歌》云“良缘今晚遇,夫妻两情趣。承欢合卺喜倡随,诗首好逑求淑女。咏《关雎》,琴瑟谐鱼水。花烛洞房嘴对嘴,鸳鸯交媾乐如何”[6]152,其中“诗首好逑求淑女”,当为《诗经·关雎》“窈窕淑女,君子好逑”之组合再造。再如《趣致闹房歌·庆贺新婚之闹房歌》之“在月三星娱夜永,宜室宜家乐门庭”[6]143,其中“宜室宜家乐门庭”当是《诗经·桃夭》之“宜其室家”“宜其家室”“宜其家人”之重组扩张。又如《闹房歌·新婚词闹房歌》曰“敬陈俗语来庆贺,伏愿从今喜气多。天保九如欣得所,长膺五福及三多”[6]222,其中“天保”为《诗经·小雅·天保》篇之题名;“九如”则是该篇“如山如阜,如冈如陵。如川之方至,以莫不增……如月之恒,如日之升,如南山之寿,不骞不崩。如松柏之茂,无不尔或承”[8]172等九个“如……”的概括。“天保九如”亦可作“九如天保”,《闹房歌·新娘歌》“九如天保愿相偿,九代同堂子姓昌”[6]223即其例。

3.《诗经》中与婚姻相关的高频词逐渐固化,作为成分进入到喜歌文句中。《诗经》有不少篇目是与恋爱、婚姻等相关的篇章,如“周南”之《关雎》《桃夭》《螽斯》及“卫风”之《硕人》等。其中的诗句,人们耳熟能详,久而久之,遂形成以其中的文字来代表其诗或代替其事的现象,如以“于归”指“女子出嫁”、以“琴瑟”指“夫妻和合”等。这在喜歌中也有所体现。如《趣致闹房歌·新婚佳景之闹房歌》曰“配合良缘系今晚,一男一女咏关关”[6]143、同书《恭贺鲜花之闹房歌》曰“《桃夭》行奠雁,红叶咏关关。芙蓉帐里闹风繁,夜合成欢真乐板”[6]148,其中的“关关”当指《诗经》之《关雎》篇。再如《四言八句·朝贺新人》云“窈窕淑女,君子好逑。于归期到,又把客留”[6]76、《闹新房撒帐彩·花烛文》曰“娇藏金屋,玉女于归”[6]172,其中“于归”即指“女子出嫁”。又如《闹新房撒帐彩·花烛文》曰“女英厘降,渭滨传佳偶之风;天姝呈祥,《关雎》康好逑之句”[6]172(3)“康好逑”之“康”字疑有误。,其中“渭滨”源出《诗经·大雅·大明》“大邦有子,伣天之妹。文定厥祥,亲迎于渭”[8]263,指亲迎之事。

(三)较为特殊的援引:以诗题或以诗歌类型次序代替诗篇

上面所论是就《诗经》中的文句是否有所改变而言,在喜歌引《诗经》中还有一种较为特殊的情形,即以诗题或以诗歌类型次序代替诗篇,而不涉及《诗经》的具体文句。只引用《诗经》篇章标题,不涉及具体文句的用例,如《闹房书·穿鞋》云“新鞋新袜俱齐全,双足腾云动笑颜。《关雎》叶咏如此日,《麟趾》兴歌看他年”[6]40,《喜歌话本·请新人出洞房歌》曰“增咏《桃夭》诗四句,还有《麟趾》春三月”[6]304,其中《关雎》即指《诗经·周南》之《关雎》篇,《麟趾》则指《诗经·周南》之《麟之趾》篇。再如《娶亲撒帐嘱赞》之“咏起《关雎》,夫妇肇人伦之始”[6]67、《礼文便览·附房内新词调》曰“几阵香风入洞房,诗吟《关雎》第一章”[6]142、《趣致闹房歌·恭贺鲜花之闹房歌》云“《桃夭》歌乐也,初赏洞房花”[6]148、《闹房歌·新婚词闹房歌》曰“诞降一夜成佳种,《麟趾》《螽斯》咏不穷”[6]222等中的《关雎》《桃夭》《麟趾》《螽斯》等亦属于引用《诗经》篇目的情形。

以诗篇在《诗经》类型中的次序代替诗篇,亦属于特别的现象,目前所见用例所涉及的是《关雎》篇。该篇位列《诗经·周南》第一篇,故喜歌中以“《周南》第一章”代替之。其用例,如《喜话歌本·拜堂请新人歌》曰“诗歌杜甫其三句,乐奏《周南》第一章”[6]301(4)同书《请新人出洞房歌》部分亦出现这两句(第301页)。、《新婚词闹房歌》曰“依然钟鼓皆无恙,不让《周南》第一章”[6]221。“《周南》第一章”也有作“《周南》第一歌”者,如《鲁南民间歌谣精选》所载《撒帐歌·交心酒》云“三杯酒,福寿多,床公床母笑呵呵。窈窕佳人陪君子,乐奏《周南》第一歌”[6]339。

四、喜歌中融《诗经》元素的原因

以上我们讨论了《诗经》元素在喜歌中出现的情境、融入喜歌的《诗经》元素的类型与篇目、《诗经》元素融入喜歌的方式等问题。那么喜歌为什么要融合《诗经》元素呢?究其原因,大致可以分为以下三点:

(一)《诗经》作为经典,在民间亦有一定的影响。《诗经》作为文学经典、作为经学教本,文人士大夫埋头于其中,昼夜讽咏、烂熟于心,其在文人士夫中的影响自不待言。同时,《诗经》作为一部诗歌总集,其中不少内容,尤其是国风部分即起于民间——来自民间歌谣。其后,时代虽然在不断地演进,但相近的民间生活、相似的社会情境、相通的民俗心理则在延续。因此,普通百姓虽然大部分不识字或识字不多,但并不妨碍普通百姓对于《诗经》的接受,也不妨碍《诗经》部分文句在民间以歌谣或相似的形态流传。在如今湖北省十堰市房县流传的“关关雎鸠在高堂,在河之洲把名扬,窈窕淑女真贤德,君子好逑贺新郎”[9]355-356、“哀哀父母,生我劬劳,长我育我顾我抚我把心操”[9]357、“东方发白兮,上山岗兮,坎坎伐檀兮,曰暮而归兮”[9]357(5)引文中“曰”字疑为“日”字之误。,广西兴安县贺郎歌之“飞对鸾凤结成双,诗咏关雎第一章……窈窕佳人色似玉,好逑君子喜从容”[10]“宜室宜家在今夜,麟趾呈祥庆他年”[10]“三星在户把新迎,五福临门就成亲”[10]等融《诗经》于内的民歌可为参照。如此,则《诗经》在民间亦有一定的影响。喜歌融《诗经》元素入内,既可增加自身典雅的色彩,又可借《诗经》之既有接受基础更好地在民间流传,二者融合,相得益彰。

(二)《诗经》的若干篇目与婚嫁相关,与喜歌的唱诵主题、情境比较贴切。婚嫁喜歌是结婚时所诵说的与祝颂、祈福仪式相配而行的歌谣,与婚姻紧密相连。《诗经》305篇,其中不少就属于婚恋歌谣,如“十五国风”之《周南·关雎》《卫风·木瓜》《郑风·野有蔓草》等所咏为男女之恋情,《唐风·绸缪》是祝贺新婚的诗,《邶风·燕燕》是送远嫁的诗,《周南·樛木》是贺新郎的诗,《周南·桃夭》《召南·鹊巢》是赞颂新娘的诗等即其例。《小雅·常棣》《小雅·鹿鸣》《大雅·既醉》等所描述宴饮之事也与婚礼之喜宴相一致,《周南·螽斯》《周南·麟之趾》等祝愿人子孙繁多、《大雅·绵》祝人子孙连绵不断也符合人民对于多子多孙的期许,等等。以上为喜歌接受《诗经》做了很好的铺垫,《诗经》有关篇章中的文句可以与婚姻之事、婚姻礼仪相对接。这是喜歌中融入《诗经》元素的重要原因。

(三)整理者(有时作为创作者)受《诗经》之熏陶,不自觉受到《诗经》的影响。喜歌生于民间、流行于老百姓的唇齿之间。但作为文本样态的喜歌,则大多数出于民间塾师、俚儒或略为识字的乡村文化人之手。他们同样曾受到过《诗经》的教育,因此整理时会注意保留其中的《诗经》成分。民间塾师、俚儒或略为识字者作为为数不多的乡村“文化人”,“常常承担了一定的、满足基层社会文化需求的职责与功能”[11],通常受邀为婚礼的主持者、赞礼者。因此他们也有创作喜歌的需求,作为蒙受《诗经》熏染的“文化人”在创作中同样会不自觉地将《诗经》中相关的文句运用到喜歌中来,周玉波先生谓之“底层小儒不甘沉沦之‘春光乍泄’——俗中见雅”[12],颇为妥帖。而这些“文化人”的作品出现以后,随着在婚礼中的唱诵,而为大多数民众所熟悉、所沿袭、所传颂。

五、喜歌中所融《诗经》元素的价值

《诗经》诸篇有的来自公卿至于列士的“献诗”,有的来自太师(或行人)的“采诗”,还有的是来自贵族的祭祀诗。不管怎样,这些诗歌是有其行用的情境的:或出于男女相恋,或出自田间劳作,或出于聚会宴饮,或出自外出行役,或出自祭祖祀神……而且汇集到一起后也在与不同的场合相配合使用——“育人的教材、典礼上演唱、宴会中赋诗、言语或书面的征引”[13]。后来随着时代的发展,《诗经》逐渐被由这些场合中剥离出来,成为供人阅读、欣赏的案头文学。《诗经》元素融入喜歌中,随着婚礼的仪节而被唱颂,从某种意义上讲是远古时代《诗经》诸篇在某些场合运用的复活与再现,是《诗经》由案头文学向民间实用文学本来面貌的回归。对于我们认识《诗经》的最初面貌与功用,具有一定的标本意义。

《诗经》是公认的文学经典。作为经典,具有长时段的流传史是其重要特征。与其流传历史相伴,“经典积淀了历代读者阅读经典所留下的文化痕迹,形成了厚厚的累积层,这些累积层也构成了一部经典的实体,因此经典具有了历史文化的累积性”[14]163-164。融有《诗经》元素的喜歌,虽多以口头流传,但其中亦包含着民间对于《诗经》的理解与认知,可以看作《诗经》的民间文化附着层。对其进行研究,可以从一个侧面展现《诗经》在民间的理解与传承。

如上文所说,《诗经》是文学经典,“经典不是死的标本,它是活在当代、而且有着强大活力、参与到当代文化建构,并影响到人类灵魂的文化遗产”[14]20。这一点在融入喜歌的《诗经》元素中也有明显的体现。《诗经》305篇大致产生于西周初年至春秋中叶(约公元前11世纪—公元前6世纪),经过千年传承,流传至今。喜歌作为民间歌谣样态,无十分明确的产生时间,《中国喜歌集》所载的诸喜歌大抵是明清以来的作品,本文所选取的喜歌是其中清代以来的民间作品。2000多年前的《诗经》仍然活在民间——在民间喜歌中不断被传唱,我们不禁感叹经典的绵长生命力。《诗经》元素与其他成分水乳交融、形成喜歌文句,共同烘托着婚礼欢快喜庆的氛围、传播着千年文学经典、传递着人伦道德、传承着民间婚俗文化。于其中我们看到的是经典文学与民间通俗文学的融合,看到的是“大传统”与“小传统”的互动,看到的是民间小传统独具特色的延续与传承。

- 淮阴师范学院学报(哲学社会科学版)的其它文章

- 考虑泄露风险的在线平台隐私收集策略研究

- 李白的两次从政与纵横家思想

- 环境规制对企业低碳创新影响的实证研究

——基于重污染企业的经验证据