佛国祥瑞:唐五代敦煌壁画中的“胜”形饰

李 甍

“胜”是中国古代祥瑞之物,在历史发展进程中,其外形和功用均有变化和转换,并衍生出多种涵义。多位学者曾对其形制、类型和象征隐喻等开展研究。①敦煌壁画包罗万象,诸多题材虽来源于古印度,例如佛教故事画中的释迦牟尼传记及其他本生、因缘故事等,但在进入中国后,经过工匠画师的转化,随着时间的推移,逐渐融入中土元素,不同程度上反映了同时期的流行风尚。唐五代时期的敦煌壁画集中出现了“胜”形饰,与石窟建筑形制、题材内容、绘画技法等相比,其虽薄物细故,但实际也反映了敦煌石窟艺术的表现和传承特征。因此,这里且尝试对敦煌壁画中“胜”形饰的类型、流行传播及寓意表达作一些分析和探讨。

一、“胜”的视觉特征及演变

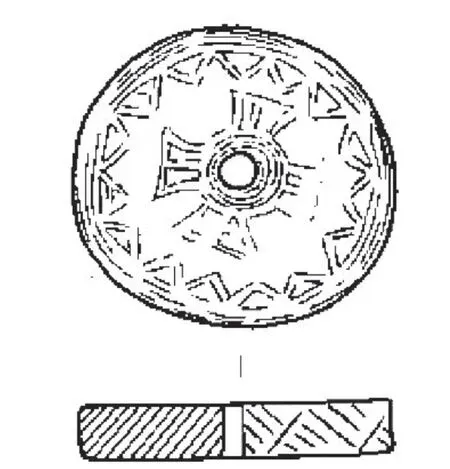

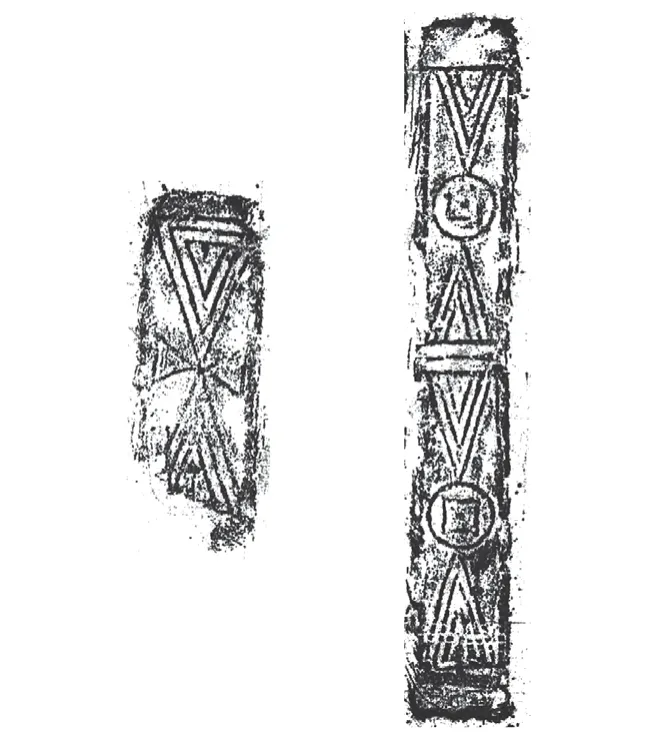

古代缠卷经丝的木轴称作“胜”。《说文·木部》:“滕,机持经者也。”段玉裁注引《三仓》:“经所居,机滕也。”“胜”乃“滕”之假借字。经轴两端的挡板和扳手呈“十”字形,叫做“胜花”或“羊角”②,浙江河姆渡等遗址出土的陶纺轮上可见这种图形③(图1)。“胜”也是传说中西王母的头饰。汉代图像中的西王母头顶多横贯一物,为一连杆贯穿发髻(亦或是冠),连杆两侧对称装饰有一物件,中间为圆形,上下各有一梯形正反相对。比对织胜的形状,可知其造型之缘起,横杆即为卷经丝的木轴,两侧的装饰物件就是胜花。之所以借用织机部件的“胜”来作为西王母的身份表征,大约是由于其与养蚕纺织的密切关系④。汉代民间对西王母信仰崇拜极盛,“胜”也自然成为吉祥长寿的象征,其组合方式多变、制作材料丰富,出土实物颇多,如朝鲜乐浪古坟出土的玉胜、江苏邗江甘泉二号墓出土的金胜等(图2)。

图1:浙江河姆渡遗址出土纺轮拓本

图2:江苏邗江甘泉二号墓出土金胜

织胜的实物造型经过转化变成平面图案后,成为流行的装饰纹样出现在各类器物上,诸如墓砖、铜镜、铜洗、象牙梳、马具等。最初仍保留了织胜的识别性特征,随着时间的推移,各种变化也接踵而来。例如圆形孔中装饰莲花图案,或者中添一方孔近似钱币。梯形上端缩小几成三角形,当单元图案累加成连续图案时,三角形底边相接就变成菱形,菱形中有时也添加网格纹等。这类胜纹可见于江苏南京雨花台石子岗南朝砖印壁画墓(M5)、浙江衢州市隋墓(M4)等(图3)。当去掉圆孔部分后,这类胜纹就变成单独的菱形了,学界一般将其称作“方胜”。方胜纹在唐代盛行,且形式多样,有些以单独菱形出现,内外或再添加各色纹样,其中菱形中央划对角线“十”字是常见装饰,见于铜镜、瓷器等多种器物⑤;或以二个、四个菱形叠压拼合,前者曰“叠胜”,自晚唐开始流行直至明清;另有一类是与鸟雀、绶带的固定组合,绶结方胜,寓意千秋万岁。双鸟衔胜图案在魏晋南北朝时期的文物中已很常见,只是到唐代时,原来的织胜造型变成了方胜。

图3:浙江衢州市隋墓出土壁砖拓本

叠胜对后世影响深远。叠胜的构成方式大致可作二类,一为套叠,即一个大的方胜之内再套一个或多个小方胜,例如日本正仓院藏8 世纪中期唐代人胜;一为叠压,即几个同等大小的方胜交错相叠,其中以两角相叠的形式最多,且成为后世流行之式,宋元明清的各类器物上均可见,甚至有些器物的器形直接制成此式。

二、唐五代敦煌壁画中“胜”形饰的类型

1、装饰图案之“织胜”

敦煌石窟中的装饰图案种类丰富,其中几何纹乃属大宗,其组合方式繁多,分布位置广泛。敦煌壁画中的织胜图案主要分布在藻井、经变画外框以及案桌坐具等器物上,例如莫高窟第320 窟窟顶藻井、第85 窟南壁阿弥陀经变建筑台基、菩萨坐台底部的侧周装饰、榆林窟第16 窟和第19 窟西壁南侧文殊变的边饰、莫高窟第196 窟西壁劳度叉宝帐坐具底饰(图4)以及榆林窟第15 窟前室北壁天王坐具外侧装饰等。

图4:莫高窟第196 窟西壁劳度叉宝帐,晚唐

敦煌织胜图案的构成形式较为简单,大多由单位织胜纹直接重复排列成条状饰带。例如莫高窟第320 窟窟顶藻井的中心方井采用初唐团形莲花图案,外围边饰纹样中则有一圈为织胜图案。也有一些经简单变化组合而成的装饰。例如莫高窟第148 窟北壁东侧,普贤菩萨华盖上方边框饰有织胜纹(图5),其单位纹为横、竖向所置织胜,二者相间循环,颇有节奏。

图5:莫高窟第148 窟北壁东侧织胜纹,盛唐

2、供养贵妇之“华胜”

簪戴之胜曰“华胜”或“花胜”。西汉司马相如《大人赋》曰:“低徊阴山翔以纡曲兮,吾乃今日睹西王母。暠然白首戴胜而穴处兮,亦幸有三足乌为之使。”⑥唐颜师古注:“胜,妇人首饰也。汉代谓之华胜。”华胜寓意样貌端正,容颜如花。《天平御览》引《释名·释首饰》曰:“花胜,草花也。言人形容正等,着之则胜。”⑦

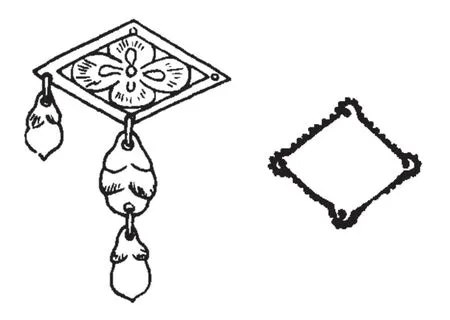

由于方胜的形成及流行,唐代的华胜大多也菱形其式,有出土实物可证。河北定州静志寺塔基地宫出土金花银叠胜,为两个方胜交错套叠,中央有一卧兽,顶部穿孔,悬坠一银钩,应是用于簪戴的(图6)。河南伊川鸦岭唐齐国太夫人墓出土六件金坠,多数残,其中标本M1:70 ④为菱形饰,内饰四瓣海棠花,长3.1 厘米、宽2.2 厘米,四穿孔,中间及一侧残存缀饰⑧,可能为簪钗的顶部装饰。另有四件菱形饰(M1:99),扁金线掐丝,长1.3 厘米~1.4 厘米、宽1.1厘米~1.4 厘米,四穿孔,外饰连珠纹,镶嵌物脱落⑨(图7)。

图7:齐国太夫人墓出土菱形饰(左:M1:70 ④,右:M1:99),唐

敦煌壁画中女性供养人的头上也可以见到菱形簪戴,且样式不一,应即唐代的华胜。莫高窟第148 窟主室东壁门南侧绘有回鹘女供养人,双手执花,虔心供养。二者发髻正前左右各有一钗,钗顶端装饰为菱形华胜。簪钗顶端饰有华胜的例子汉时已有,《后汉书》载:“太皇太后、皇太后入庙服,绀上皂下,蚕,青上缥下,皆深衣制,隐领袖缘以绦……簪以玳瑁为擿,长一尺,端为华胜,上为凤皇爵,以翡翠为毛羽,下有白珠,垂黄金镊。”⑩莫高窟第154 窟东壁门南金光明经变中的赴会贵妇⑪,头束圆髻,中贯一固发簪,簪导的顶端为一菱形,但其是否为华胜还有待考证。这种样式的簪导男性也用,例如唐安公主墓墓门上的线刻文官。

除壁画外,戴华胜的女性形象还见于敦煌藏经洞出土绢画。现藏伦敦大英博物馆“引路菩萨”绢画中,一红衣女供养人拱手而立,女子发髻左右各有华胜装饰,其组成为四片菱形方胜,两两相对再构成一个大的菱形(图8)。这种图案构成在唐代很常见,有学者提出其造型大约来自四出花⑫,齐国太夫人墓中的四件菱形饰可能即为此类组合。

图8:莫高窟藏经洞出土“引路菩萨”绢画局部,唐,大英博物馆藏

3、维摩天女之“三胜冠”

《维摩诘经》是早期传入中国的大乘佛教经典,现存三种汉译本,分别为三国孙吴支谦本、后秦姚兴鸠摩罗什本以及唐玄奘本。经本共十四品,其中第七品“观众生品”中出现天女形象,“时,维摩诘室,有一天女,见诸天人闻所说法,便現其身,即以天华,散诸菩萨、大弟子上。”⑬这也是“天女散花”典故的由来。由于维摩诘居士形象的深入人心,唐代文人常以此语入诗,宋词、元曲、明清小说中也有征引。《维摩诘经》久传而兴盛,成为佛教经变图像的重要表现题材,“观众生品”在其中的出现频率较高。云冈、龙门等石窟雕像或壁画中也曾出现维摩天女的形象,但其与维摩诘的组合样式还未固定。⑭

敦煌莫高窟中有大量的《维摩诘经变》图,时间主要集中在隋唐至宋。唐代莫高窟壁画中维摩天女的位置及形象已经清晰可辨,其一般位于维摩诘帷帐的左侧或右侧,一手执比翼扇,一手拈花。学者们曾对莫高窟中维摩天女的服饰形象作过研究,指出其虽具备神通法力,呈现出的却是一位世俗贵族女性的形象,头梳高髻,身着袿衣,且顺从了唐代妇女服饰演变的总体潮流。⑮值得注意的是,天女的部分服饰细节中实有各类元素杂陈,这里且举头冠一例。从中唐开始,维摩天女发髻愈发高大,梳双寰望仙髻,中有若干簪钗支撑,头部出现箍状冠,其外形近似于菩萨的三面冠,上有菱形或圆盘状的装饰。“三面冠”之名为后世学者所拟,并无佛经依据。其缘由大约是其外观所示特征,即冠饰有三个装饰面,分别位于冠体左、中、右方位。三面冠有多种变化形式,敦煌莫高窟北朝菩萨头冠中常见的样式多以圆盘宝珠为基础轮廓,因此亦被称作“三珠冠”⑯,珠上或之间再添以各色装饰,例如日月、忍冬纹等。三个圆盘或一般大小,或中央一个较大,左右两侧稍小。圆盘固结在类似于束发的宽带上,宽带多为白色,带于二耳后侧对称作花结,并有宝缯长带垂下。至唐,三面冠仍然十分流行,同时变化也更丰富(图9)。敦煌维摩天女之冠的主体应取自三面冠,其亦为白色宽带环周,上有三面装饰,只是并无宝缯。菱形装饰为双层或多层套叠,中间多饰以对角线“十”字,此为常见的单元方胜,与诸多出土器物上的样式相符,故本文将其名拟为“三胜冠”。例如晚唐第12 窟东壁维摩天女,发髻及头冠的基座已经褪色,冠上三个高大的菱形方胜引人注目(图10)。

图9:莫高窟第199 窟西壁北侧菩萨,中唐

图10:根据莫高窟第12 窟维摩天女形象绘制(华雯绘),晚唐

除了维摩天女,敦煌石窟唐代中后期壁画中的个别天女也用三胜冠,其发髻、衣着与维摩天女相近。一是文殊变和普贤变中帝释天、梵天身边的侍奉天女,二者往往位置对称,形象相近,其身份还有待后续研究。例如莫高窟第159 窟西壁文殊变中,帝释天左侧一天女,头戴三胜冠,三片菱形方胜之间还有花蔓装饰,身穿大袖裙襦,东壁普贤变下方梵天右侧天女装扮与其相同。二是榆林窟第25 窟中转轮王“七宝”中的玉女宝,其手执比翼扇,身着袿衣,三胜冠的形制结构清晰可见(图11)。

三、旧俗与新样:“胜”形饰在敦煌地区的流行及传播

“胜”形实物遗存在汉代墓葬中有颇多发现,“胜”形纹样在魏晋南北朝的墓葬中更是常见,但在敦煌石窟中的初现,却并非始于建窟之初。敦煌壁画中“胜”形饰的流行大约从唐至五代时期,且有趣的是,织胜与方胜这二种代表“胜”不同历史发展阶段的样式于其中平分秋色。

织胜造型的图案纹样至隋唐已呈颓势⑰,但在莫高窟和榆林窟的壁画中却有多处可见,且在时间跨度上贯穿“胜”形饰在敦煌的流行始末。初唐石窟中还只是零星,莫高窟第217 窟北壁观无量寿经变中阿弥陀佛的佛座底部饰一圈织胜。盛唐时有渐起之势,莫高窟第320 窟、第148 窟等洞窟中均可见。中唐开始盛行,常常是一个洞窟中多处使用。榆林窟第25 窟是个中代表,东壁八大菩萨曼荼罗经变中佛座底部侧周、南壁观无量寿经变中众菩萨所在的坐台底部四周及北壁弥勒经变中的供桌外侧均为织胜图案,再如莫高窟第154 窟南壁法华经变以及北壁观无量寿经变、报恩经变的边饰。这种现象延续至晚唐五代。宋代石窟中仍偶有个别,例如榆林窟第26 窟西壁南侧净土变边饰,但在西夏石窟中已难觅踪迹。

菱形方胜在唐代属于新样,相较织胜,其在敦煌壁画中出现的时间稍晚,且主要为供养贵妇和天女头饰的点缀。敦煌维摩天女的图像资料较为丰富,从中大致可见三胜冠的发展过程。北朝石窟中的维摩天女未见戴冠,大多单髻或双髻。莫高窟初唐至盛唐时期的壁画也基本延续这一传统,例如第203 窟、322 窟、334 窟、103 窟等。中唐时期维摩天女始用三胜冠,但冠上的“胜”形饰并不固定。莫高窟第231 窟东壁门北经变画中天女之冠,可视作三胜冠固化之前的过渡样式,其冠仍缀以三颗宝珠,中间红色宝珠之后有三片菱形装饰(图12)。晚唐至五代,维摩天女之三胜冠基本定型,三面装饰固定为片状菱形。

图12:莫高窟第231 窟维摩天女,中唐

由“胜”形饰在敦煌壁画中的流行轨迹看,中唐是其从兴起走向繁盛的重要转折期,织胜纹自此愈发多见,并出现以方胜为主体的冠饰创新。历史上中唐时期的敦煌在吐蕃政权统治之下,这个阶段石窟的内容和风格发生显著变化,虽也出现带有吐蕃特色题材的图像,但营建变化的核心是对汉唐传统的加强和守护,是对唐前期壁画题材等方面的保持,且出现“原创性”经变画,表现形式上也更加“规范化”。⑱此后张义潮归义军时期仍是对这种模式的承袭与发扬,并一直延续到10 世纪末⑲。随着藏传佛教的渗入,敦煌石窟艺术又进入到新的发展阶段,而“胜”形饰在此时也消失了。虽只是敦煌艺术中的沧海一粟,“胜”形饰的发展过程却也印证了敦煌吐蕃统治至曹氏归义军中期石窟艺术的总体特征和传承走向。

“胜”形饰在敦煌壁画的出现与其在唐代中原的风靡有关。随着时间的推移,“胜”在民间解读的路径似乎愈发宽阔而深远,演变出多种内涵,名称和样式也随之而变。“华胜”隐喻人与花的关系,样貌端正,容颜如花;“人胜”与习俗“人日”关联,祈求生子,保佑平安;“方胜”隐喻同心交好,吉祥连绵。⑳“胜”也成为祝祷福寿的节令风物,成为流行的女性簪戴。唐代诗人笔下多有提及,杜甫《人日》:“尊前柏叶休随酒,胜里金花巧耐寒”,又温庭筠《菩萨蛮·水精帘里颇黎枕》:“藕丝秋色浅,人胜参差剪”等等。从图像中出现的戴华胜的女性形象来看,敦煌虽地处边陲,但也受到当时流行时尚元素的影响,汉人与回鹘女子均有佩戴,正应了白居易《时世妆》中的诗句“时世流行无远近”。

“胜”形饰的流行风尚并未止步敦煌,从目前的遗存来看,其至少有向西传播的痕迹。新疆柏孜克里克石窟壁画中也有多处织胜纹,例如第31 窟本形经变以及现藏东京国立博物馆的《持盘菩萨跪像》下方边饰(图13)。同时,第16 窟主室门道北侧女神、第20 窟主室正壁天女的发髻上均可见方胜头饰。

图13:柏孜克里克千佛洞壁画《持盘菩萨跪像》,唐,东京国立博物馆藏

四、佛教语境下“胜”形饰的多重表达

1、虔敬与祥兆:供养人的祈求

自汉起,“胜”就被视作祥瑞之物象。祥瑞,或称“符瑞”“瑞应”“嘉祥”等,通常被视作“受命之符, 天人之应”,是论证皇权合法性和权威性的重要手段,具有强烈的政治色彩。祥瑞思想于汉代新莽至章帝时期达到极致,其物象的种类、数量也急剧增衍。㉑绘有祥瑞物象的典籍也随之出现。东汉有两大类征兆图籍,一种表现祥瑞,一种反映灾异,描述瑞兆的图书称为“瑞图”。㉒山东东汉晚期武梁祠屋顶的瑞图中有一纵向而置的织胜,上下为梯形胜花,中间连以横杖,图旁边有一行榜题:“玉胜,王者……”,即“胜”为王者之瑞应。《宋书》卷二十九《符瑞下》记:“金胜,国平盗贼,四夷宾服则出。晋穆帝永和元年二月,舂谷民得金胜一枚,长五寸,状如织胜。明年,桓温平蜀。”㉓

祥瑞文化的发展从初始便互通于国家权力和民间信仰两条路径之中,民间对祥瑞的诠释表现出明显的实用性特征,将其视作能带来福祉的神物。㉔“胜”作为其中的代表之一,在民间影响颇深,为佛教信仰者所用也顺理成章。一方面,人们用寓意吉祥的“胜”作为佛之供养,表达虔诚恭敬,另一方面,建窟的主要目的在于礼拜佛陀,祈福消灾,而“胜”标示祥兆,功用与此契合。“胜”之祥瑞贯穿二者之间,相得益彰。

唐五代及至宋金时期的石窟寺及佛教相关器物中常可见“胜”形纹饰或物件。除了敦煌石窟、新疆柏孜克里克石窟,织胜纹也传至日本,奈良药师寺佛座侧面的纹饰印证了敦煌壁画所见,用织胜纹作家具饰边在唐代颇为流行。另一类常见遗存是幡胜,多为佛之供养物件。日本五岛美术馆藏一迦陵频伽铜镜,上下各有两两相对的飞天共持幡胜,其外形为方胜样,上端有提系,两侧各缀绶带。河北定州唐代静志寺、江苏宜兴北宋法藏寺、河北固安金代宝严寺等佛塔地宫均出土著有吉语的镂花幡胜。

2、神性的象征:特定天女形象的塑造

图14:山东沂南画像石墓中的西王母,东汉

敦煌壁画中维摩天女的头冠以“胜”为饰,很可能与西王母戴胜有着微妙的关联。天女者,女性之天人也。然而,维摩天女却非同一般。维摩诘曾与舍利弗语,“是天女已曾供养九十二亿诸佛,已能游戏菩萨神通,所愿具足,得无生忍,住不退转,以本愿故,随意能现,教化众生。”㉙故维摩天女身份特殊,实为“菩萨示现”,是无性别特点、仅具女性形象的菩萨㉚。这与同是女性仙者,且具有至上法力的西王母的神性具有共通之处。三面冠是佛教中菩萨的常用冠型,“胜”形饰则为女仙神力之象征,敦煌的工匠们将二者结合,创造出了三胜冠,为维摩天女找到了表现身份的最佳物件。

事实上,不同宗教或神仙信仰之间的相互影响及融合在中国历史上很早便已存在,并于艺术表现形式上有所体现。佛教艺术与西王母图像之间的呼应,发轫于东汉。东汉艺术中西王母仙界的构图有别于中国画像的传统表现手法,这种以西王母正面危坐的偶像型构图方式吸收了佛教艺术的因素,而山东一带的佛教形象也同样综合了一些神仙家的特点㉛。隋唐以降,佛、道人物形象的塑造已经共用了多种符号元素。道家女仙与佛教天女就是其中一个典型的例子。她们梳双寰望仙髻,身穿大袖襦裙,袖肘有羽毛或褶皱花边状装饰,蔽膝下有垂髾飞扬。唐代敦煌壁画中的众天女多为此类装扮,并固定形成一种程式化表征,这其中包括维摩天女,而宋元时期与道教相关主题画作中的女仙亦是如此,例如《朝元仙仗图》《阆苑女仙图卷》等。

然而,“胜”形饰很可能只是用来塑造具有特殊身份天女的符号。除了敦煌壁画所见维摩天女、帝释天、梵天侍奉天女以及玉女宝外,新疆柏孜克里克第20 窟主室正壁大悲变相中一托盘女子也戴“胜”形头饰。女子虽身着汉装,却头梳回鹘高发髻,发髻正前方饰物两侧为菱形方胜(图15)。有意思的是,其头饰的整体造型更近汉代西王母之胜杖,只是原来的胜花变为方胜。据考证该女子为功德天㉜,又名吉祥天女,为佛教护法神之一。功德天的原型是印度教拉克什米(Lakshmi)女神,与“丰饶、吉祥、美好”的观念联系紧密。《大日经疏演奥钞》卷十五:“次言功德者,吉祥天女也。梵曰摩诃室利。言摩诃者大也。室利由二义。一者功德,二者吉祥。”㉝从佛经记载来看,在融入佛教之后,其仍是幸运与财富的象征,因此广受推崇与供奉。“胜”寓意吉祥,这与功德天之本质相合,加之功德天作为护法神,其法力和地位均高于一般天女,用象征西王母神性之胜杖也是持之有故。但是功德天的形象多变,衣着样式不太固定,戴胜并未成为其标志性的身份符号。

图15:柏孜克里克石第20 窟中的功德天,9 世纪末~10 世纪中叶

五、结语

从外形上分,“胜”形饰的基本单位构成主要有织胜和方胜二种样式。织胜造型源自织机经轴两端的“十”字形挡板,转化为装饰性的实物和平面图案之后,流行于汉晋南北朝。隋唐之际,方胜兴起,并出现各种变化样式。敦煌壁画中所见“胜”形饰主要有三类,一是由单位织胜纹重复排列或简单组合构成的条状饰带,分布于藻井、经变画外框以及案桌坐具等器物上;二是世俗女性簪戴的华胜,一般饰于簪导顶端,外形为菱形方胜,应属唐代流行样式;三是维摩天女三胜冠上的装饰部件,其基本造型源自菩萨的三面冠,冠的基座呈头箍状,上有三面菱形方胜。

“胜”形饰在敦煌壁画中的表现有其独特之处。尽管织胜与方胜是代表不同历史时期“胜”的主流样式,但二者在敦煌地区的流行时段大约还是一致的,从唐一直延续至五代,织胜作为装饰纹样在敦煌壁画中的出现频率要远高于同时期墓葬、铜镜等其他图像或实物载体。然而,这二者的前后承继关系在敦煌壁画中又有所体现,后者的出现要稍晚一些。总体而言,中唐是“胜”形饰在敦煌壁画从兴起走向繁盛的重要转折期,织胜纹自此愈发多见,并出现以方胜为主体的冠饰创新,其发展过程与敦煌吐蕃统治至曹氏归义军中期石窟艺术的总体特征和传承走向相符。“胜”形饰在敦煌的流行应该受到了唐代中原地区的影响,这股风尚继续向西传播,这在新疆柏孜克里克石窟中有所体现。

“胜”形饰在佛教语境中传递出多重寓意,具有实用功能。“胜”隐喻吉祥,适用于佛之供养,表达了礼佛者的至诚至敬。“胜”又标示祥兆,有助于礼佛者祈福消灾。这应当是唐五代至宋金“胜”形纹样及物件在佛教石窟寺庙中得以持续兴盛的原因。维摩天女之三胜冠的配置,则可能是与西王母戴胜的呼应。象征西王母神性的“胜”形饰与菩萨三面冠的冠型相结合,凸显了维摩天女“菩萨示现”的身份属性。双寰望仙髻、大袖襦裙、羽袖、垂髾,这是唐代敦煌壁画中呈现出的程式化的天女形象,佛教、道教以及世俗元素融合在一起,创造出“中国化”的佛国天人形象。“胜”形饰虽也从属其中,但推测其应该只是用来塑造具有较高法力和地位的特定天女形象的符号。

注释:

约纳斯并未直接给出责任的定义,却首先指出了责任的三个首要和基本的条件。首先是因果力量,即行为影响世界;其次是这种行为受行为主体的控制;最后是行为主体在一定程度上能预见行为的后果。[31]从伦理学的范畴来看,伦理是对行为主体的人、人的行为本身以及行为后果的研究。因此,约纳斯实际上是从技术时代的伦理现状和未来责任的理论建构出发,澄清并扩展了责任的范畴。具体来看,约纳斯所界定的“责任”必须满足以下三个首要和基本的条件。

① 王晓丽:《汉画中“胜”的类型与功能》,《南都学坛(人文社会科学学报)》,2006 年第11期;李素琴:《也谈西王母之“戴胜”》,《安徽文学》,2009 年第1 期;冉万里:《说“胜”》,《西部考古》(第8 辑),北京:科学出版社,2014 年;扬之水:《金钗斜戴宜春胜:人日与立春节令物事寻微》,《中国文化》,2014年第2 期;李倍雷、赫云:《中国吉祥文化图案隐喻研究—以“胜”为例》,《文化艺术研究》,2018 年第4 期。

② 沈从文编著:《中国古代服饰研究》(增订本),香港:商务印书馆(香港)有限公司,1992 年,第19 页。

③ 有学者认为这是天级的表现,突出其为四方之基点。李新伟:《中国史前陶器图像反映的“天极”观念》,《文物研究》,2020 年第3 期,第84 页。

④ 王晓丽:《汉画中“胜”的类型与功能》,《南都学坛(人文社会科学学报)》,2006 年第11期,第27 页。

⑤ 诸多例证可见冉万里先生的文章。冉万里:《说“胜”》,《西部考古》(第8 辑),北京:科学出版社,2014 年,第160-164 页。

⑥ [东汉]班固:《汉书》,北京:中华书局,2005 年,第1972 页。

⑦ [宋]李昉等:《太平御览》,北京:中华书局,1962 年,第3186 页。

⑧ 洛阳市第二文物工作队:《伊川鸦岭唐齐国太夫人墓》,《文物》,1995 年第11 期,第36 页。

⑨ 同注⑧,第33 页。

⑩ [宋]范晔:《后汉书》,北京:中华书局,1965 年,第3676 页。

⑪ 敦煌研究院、江苏美术出版社编:《敦煌石窟艺术》(莫高窟第一五四窟附第二三一窟),南京:江苏美术出版社,1994 年,第222 页。关于这些女性的身份,另有一说。张聪曾提出,赴会者中头戴冕冠的为梵天,其后为一众天女。见张聪:《中国佛教二十诸天图像研究》,南京艺术学院博士学位论文,2018 年,第61 页。

⑫ 扬之水:《金钗斜戴宜春胜:人日与立春节令物事寻微》,《中国文化》,2014 年第2 期,第54 页。

⑬ [姚秦]鸠摩罗什译,赖永海主编:《维摩诘经》,北京:中华书局,2010 年,第115 页。

⑭ 魏娜:《莫高窟唐代维摩天女图像研究》,西北师范大学硕士学位论文,2022 年,第17 页。

⑮ 董昳云:《敦煌莫高窟唐代壁画<维摩诘经变>中<观众生品>天女袿衣服饰演变研究》,《服装设计师》,2021 年第9 期,第99 页。

⑯ 费泳:《日本飞鸟白凤半跏思惟像源流考》,《美术与设计》,2019 年第3 期,第49 页。

⑰ 冉万里:《说“胜”》,《西部考古》(第8 辑),北京:科学出版社,2014 年,第158 页。

⑱ 对于吐蕃时期敦煌石窟艺术的特征,学者的意见基本一致。见沙武田:《传统保持、文化守护—敦煌吐蕃期洞窟“重构”现象原因再探》,《中古中国研究》(第一卷),第233-274 页;马德:《吐蕃治理对敦煌石窟艺术的影响》,《藏学研究》,2019 年第1 期,第23-38 页;霍巍:《吐蕃时代考古新发现及其研究》,北京:科学出版社,2012 年,第379-397 页。

⑲ 马德:《吐蕃治理对敦煌石窟艺术的影响》,《藏学研究》,2019 年第1 期,第36 页。

⑳ 李倍雷、赫云:《中国吉祥文化图案隐喻研究—以“胜”为例》,《文化艺术研究》,2018 年第4 期,第141 页。

㉑ 龚世学:《论汉代的符瑞思想》,《文艺研究》,2016 年第2 期,第74-77 页。

㉒(美)巫鸿著,柳扬、岑河译:《武梁祠 中国古代画像艺术的思想性》,北京:三联书店,2010 年第2 版,第96 页。

㉓ [梁]沈约:《宋书》,北京:中华书局,1974年,第852 页。

㉔ 李浩:《中国古代祥瑞崇拜的文化诠释》,《民俗研究》,2008 年第2 期,第173 页。

㉕ 周明初校注:《山海经》,杭州:浙江古籍出版社,2000 年,第36 页。

㉖ 同注㉕,第185 页。

㉗ 王煜:《位置、组合与意义:汉代西王母神性的图像观察》,载陈晓露主编:《芳林新叶—历史考古青年论集(第二辑)》,上海:上海古籍出版社,2019 年,第70-71 页。

㉘ 关于西王母戴胜图像的涵义,曾引发众学者的探讨。具体见王薪:《从汉墓考察西王母“戴胜”图像涵义及流变》,《西部学刊》,2018年第6 期,第46-48 页。

㉙ 同注⑬,第115 页。

㉚ 萧丽华:《唐诗中的维摩诘意象》,武汉大学学报(人文科学版),2015 年第2 期,第49 页。文中引僧肇、竺道生二位古德之解读,说明天女是“菩萨示现”。杨瑰瑰:《<维摩诘经>文献与文学研究》,华中师范大学博士学位论文,2012 年,第118 页,文中通过《维摩诘经·观众生品》结尾处维摩诘向舍利弗对天女的介绍解读。

㉛ 同注㉒,第156 页。

㉜ 张聪:《中国佛教二十诸天图像研究》,南京艺术学院博士学位论文,2018 年,第191 页。

㉝ [日]杲宝撰:《大日经疏演奥钞》,《大正藏》第59 册。