学人游幕与金石学术

余阔洋 唐楷之

关键词:阮元幕府 朱为弼 《积古斋钟鼎彝器款识》 考释

阮元幕府期间的金石交游

朱为弼(一七七一—一八四〇)浙江平湖人,字右甫,号椒堂。嘉庆五年至九年(一八〇〇—一八〇四)客为阮元幕府西席,前后长达近五年之久。朱为弼游幕期间,结识了大量金石友人,其中来往密切,较为典型的若阮元、张廷济。

阮元(一七六四—一八四九)江苏扬州人。嘉庆元年(一七九六)阮元奉命视学两浙,以经学诗古文试士于平湖。由于朱为弼根底深厚,不为俗学,故被阮元亟赏拔之,越四年,受邀为幕府西席。

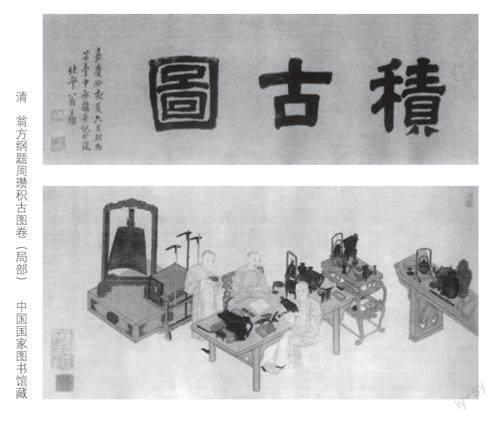

嘉庆七年(一八〇二),朱为弼受阮元之邀,于积古斋中共赏钟鼎佳器。此场景被清代画家周瓒绘制下来,名曰《积古图》。二人共赏钟鼎彝器之时,阮元因朱为弼『酷嗜古金文字,且能辨识疑文,稽考古籍』又『颇于经史多所创获』[2]邀其编撰《积古斋钟鼎彝器款识》(以下简称《积古斋》)。自此,朱为弼游幕期间所从事的重要事宜,便是此书的编撰工作。

嘉庆九年(一八〇四)冬,朱为弼公车赴京,结束了阮元幕府长达近五年的幕宾生活。朱为弼临行之际,杨昌绪作《西泠话别图》,幕中师友二十余人题诗赠别,阮元有题《题朱椒堂西泠话别图》诗。诗云:

一卷新图好护持,送君应到凤凰池。邀将金石论交契,付与湖山记别离。谈遍五年书里事,藏来七子集中诗。飞腾颇愿诸君去,但恼云山寂寞时。

自注曰:『在余署内下榻今去者,吴澹川、端木子彝、陈云伯、陈曼生、童萼君、邵东汇并朱椒堂为七子矣。』朱为弼在幕期间为阮元筹办诸多事宜,今将离幕入京兼之幕府七子相继离去,使阮元忽生复杂情感。此恰见阮、朱二人师生情谊。

廷济(一七六八—一八四八),浙江嘉兴新篁人。张廷济与朱为弼同为嘉兴人,共嗜金石。其二人曾于嘉庆二年(一七九七)一同被阮元召集于试院慎独斋中问话,皆被阮元所受知。

嘉庆七年(一八〇二)阮元因希求辨识疑文偏旁篆籀之字,补经传未备及《说文》未及者,邀朱为弼参与编撰《积古斋》[4],踵继薛尚功《历代钟鼎彝器款识法帖》,永传不朽。此书汇集阮元及同好所藏,张廷济亦在其中。据张廷济《张叔未日记》中所载诸封信札、日记来看。嘉庆七年至九年期间(一八〇二—一八〇四)朱、张二人之间往来逾常,而其中缘由值得谛思。

《积古斋》于嘉庆九年(一八〇四)八月十五日刻成。成书之前,张廷济曾于此年正月十四日,致信于阮元。信言:

上阮中丞师。谨禀者,廷济于朱同门处领到老夫子大人所赐汉画象残石、齐造象石两砚拓本,精妙无比,感谢之至……知《积古斋钟鼎款识》已成数卷,欣跃难喻。谨奉呈舍弟沅所新得者女尊文一纸。[5]

『朱同门』即朱为弼。据此信可见,阮元所赐张廷济之汉画象残石、齐造象石两砚拓本并不是阮元亲付,而是由朱为弼转交于张廷济的。此外,张廷济彼时已知《积古斋》既成数卷,欣跃难喻,故奉张沅所得女尊文一纸。

同日,张廷济又致信于朱为弼。信言:

祖辛敦(簋)、诸女尊两拓本奉到,均系季勤舍弟沅所藏,幸采入《积古斋钟鼎款识》中为感。余后续寄。……去冬十二月寄《琅嬛仙翰》八本、新篁里扁拓本一纸、且辛敦文一纸,从嘉兴县尊处寄呈中丞师。吾先生到馆时,便中求一问及。

此信主体内容与《致阮元信》略有不同。此信张廷济对阮元仅示问讯,施以赠礼,并未问及《积古斋》有关藏器的具体事由。而在《致朱为弼信》中,张廷济却详细谈及张沅有关藏器以及拓片奉寄等具体内容。

嘉庆九年十一月二十六日,朱为弼到访清仪阁,此时《积古斋》已刻成数月,朱为弼携此书,奉送张廷济一部又以四洋钱寄卖一部。据张廷济此日所书日记可见《积古斋》最后采用张廷济五器,张沅二器。其日记中载:

《积古斋彝器款识》见在只有七卷,予所藏而采入者:班尊、丰敦、惠敦、癸鑺、已解中骓敦,四弟所藏而采入者:诸女彝、且敦(祖辛簋)。

成书之后,张廷济对此仍有所眷注,嘉庆九年十一月三十日,张廷济又致信于朱为弼。信言:

再所题《清仪阁古器款识》册、所许赠周公望全形钟拓本,想念之至,幸即寄惠,拜赐靡穹矣。《积古斋钟鼎彝器款识》中间有一器而两见者,俟徐开出奉闻。不一一。

张廷济此信对《积古斋》中些许器皿存有疑窦,继而奉闻于朱为弼,并非他人,可窥一斑。

通过张廷济所书信札、日记等信息可以推测,阮元邀朱為弼编撰《积古斋》,朱为弼应为此书的核心编撰人员;张廷济并非阮元幕府幕宾,虽时有出入,但以访客身份毕竟不便,故朱为弼常为其搭话;朱、张二人互为乡邻亦为金石之交,张廷济、张沅二人藏品最初多半凭借朱为弼之力,而载入《积古斋》之中。故,成书之前,朱、张二人来往甚密。

编撰与考释

日记、信札是学人交游重要的参考史料。从朱为弼与阮元、张廷济之间的交游往来可见,朱为弼游幕期间所参与的金石活动主要是修书的需要。有关《积古斋》成书,朱为弼负载几何,书中并无明确记载。但将《积古斋钟鼎款识稿本》(以下简称《稿本》)与《积古斋》中文辞内容比对分析,可知《积古斋》中考释内容多出自于此。

国家图书馆所藏《稿本》共计五册,原为朱为弼昔日考释钟鼎铭文残稿。朱为弼殁后,其长子朱善旂(一八〇〇—一八五五)于咸丰二年(一八五二)京邸故纸中所得,后整理装裱并为四册,附加题跋一册,从孙朱之榛(一八四〇—一九〇九)予以编次。

《稿本》册一、二,即《锄经堂金石跋》上、下册。此二册所载器物次序,于《积古斋》编次多数相同,少数因器物残缺或删选或遗失而次序混乱。二册所录与《积古斋》多有一致,增补、改定之处相对较少。

可知此确为《积古斋》之祖本,故不赘述。《稿本》册三、四,即《伯右甫吉金古文释》上、下册。依其文辞内容及著录体例,加上朱之榛谨识文辞,可知册三原独立成书,『伯右甫吉金古文释』为其专名。此二册并非一体,故分开论述。

其中《稿本》册三为朱为弼据『积古斋』所藏江德量(一七五二—一七九三)摹本,手摹成册并略附诠释之本。试举『周田彝』为例。朱为弼《稿本》册三中对『田彝』释文曰:田作父己宝尊彝。两手奉器形。[9]按语记:『弼曰:「田作器者,名两手奉器,所以承祭也。」』首先《积古斋》中所载释文与《稿本》册三一致。

此外,《稿本》册三所记按语明显有删改痕迹。『弼曰』二字被涂删,以行书小字『右「周田彝」铭八字,据江侍御摹本编入。』添于左侧。在《稿本》册三中,原朱为弼铭文考释三十六种,有朱为弼『自曰』后经阮元删定者共六条,其中改『弼曰』为『案』者两条,去『弼曰』者四条,『周田彝』为其中一例。另,《稿本》册三中朱为弼所记『弼曰』二字,均在《积古斋》中被悉数删去。

《稿本》册四所载考释文辞主要集中于吴东发、阮元、钱坫、朱为弼四人,其中又间引段玉裁、钱大昕、焦循、程瑶田之说。有关众人考释之说,后悉数由朱为弼汇总誊录,再由阮元审查增改。改易而后内容均以小字隶书刻制复现于阮元翻刻《王复斋钟鼎款识》[10](以下简称《王复斋》)中。此册考释,朱为弼参与较少,其主要任务为誊录成稿。

通过比对可知,朱为弼《稿本》四册成书时间及考释初衷略有不同。《稿本》册四,成书时间最早,当为嘉庆七年(一八〇二)三月至秋《王复斋》成书期间。此册是朱为弼始集众学人之说所撰录,为《王复斋》祖本,之后《积古斋》的编订又借鉴于此。《稿本》册三,为嘉庆七年腊月阮元萌生《积古斋》出版念头而后所撰考。因此册于嘉庆八年(一八〇三)秋季所成,故朱为弼考释时间大致为嘉庆七年腊月至嘉庆八年秋期间。此册是朱为弼依『积古斋』所藏江德量摹本而单独所撰,大致为朱为弼《积古斋》编撰工作的任务之一,因而悉数复现于《积古斋》之中。《稿本》册一、二成书时间不详,其编撰时间大约在嘉庆七年腊月至嘉庆九年(一八〇四)十一月二十六日之间[11]。此二册所释商周彝器内容及器物编载次序、体量等与《积古斋》中所载大致相同,实可证此为《积古斋》之祖本。

朱为弼《稿本》四册成书时间及考释初衷虽略有不同,但基本复现于《积古斋》中,可窥其编撰体量。然阮元在《积古斋》序中云:『余以各拓本属之编订、审释之。』[12]阮元以此自诩,未提朱为弼负载几何,似受非议。实际上,阮元作为幕主及《积古斋》一书编撰发出者,有着至关重要的作用。但随幕府壮大,其于《积古斋》中的主要任务渐次更易,逐渐远离学术编创,取而代之的是合理分配公共资源,募集私人基金赞助学术活动[13]。总体而言,《积古斋》一书的编订实际上是集众学人之力而成。阮元实有统筹、审定之功,朱为弼则为此书的实际编撰者,当有属稿、考订之功。

裨补经史

朱为弼游幕期间对铭文的考订、品骘,不仅是衔阮元之托,更是其志趣所向。如其所云:『金石之学有裨经史。』[14]故,他常于传世文本和鼎彝铭文中发现补遗与相互抵牾之处。

朱为弼曾于《积古斋》后序中云:

考父鼎之歆文丁,可征校《颂》归祀之说。[15]若周王徙居楚麓,楚惠迁自西阳,可拾《春秋》之遗。

其中『考父鼎之歆文丁,可征校《颂》归祀之说。』是朱为弼对『正考父鼎』铭文『惟四月初吉,正考父作文王宝尊鼎。其万年无疆,子孙永宝用享。』[17]考释之后而引发的感叹。

《稿本》冊四中,钱坫、吴东发认为『正考父鼎』铭文所记『考父』为蔡宣公之名。阮元认为:『以正考父为孔子七世祖,则不当作文王尊鼎,定为蔡侯器。』[18]而《积古斋》中后面按语却有不同见解。按语以《竹书纪年》所记,商武乙子曰「文丁」。加上《史记·殷本纪》有载:『汤崩,太子太丁未立而卒。』[19]可知『汤』之太子曰『太丁』,此当为『文丁』。『武汤』即『武王』,故此推断『文丁』即为『文王』。

《颂》即《商颂》。《国语·鲁语》中载,《商颂》原有十二篇,后有亡佚,现存仅有五篇。其基本内容为《那》『祀成汤也』、《烈祖》『祀中宗也』、《长发》『大禘也』、《玄鸟》『祀高宗也』、《殷武》『祀高宗也』,无外乎祭祖、禘祀之事。『正考父鼎』铭文中所载『正考父作文王宝尊鼎』与《商颂》之中有关祭祖、禘祀之事相印证。故此为正考父求《商颂》十二篇,于周太师归以祀其先王祭器之作。因而朱为弼认为『考父鼎之歆文丁,可征校《颂》归祀之说。』《稿本》册三与《积古斋》所记略有不同,而《积古斋》此按语无署名,可知此为朱为弼所后考。

『若周王徙居楚麓,楚惠迁自西阳,可拾《春秋》之遗。』[20]则是朱为弼对『季?鼎』铭文中『徙于楚麓』与『曾侯钟』铭文中『徙自西阳』的诠释和感叹。

首先关于『徙于楚麓』。『季?鼎』铭文云:音同。」』[23]。故此铭所云『徙自西阳』当即自鄀还郢之时,彼时越已灭吴。楚东侵,广地至泗上。无所畏惧,故还旧都。西阳《前汉·地理志》记为江夏郡[24]。去鄀路程较近。其不云『徙自鄀』而曰『徙自西阳』,主要是因为『西阳』有先君庙观。徙都大事告于祖庙,而后行礼也。故铭文下文曰:『曾侯乙宗彝,寘之于西阳。』其义可见。

二铭所系为子朝僭乱『徙于楚麓』以及楚昭王『徙自西阳』自鄀还郢之事,故朱为弼认为此可补《春秋》之遗。这不仅对金石、经史的研究颇有发覆之意,亦是自身学力的体现。

结语

阮元幕府作为清代奖掖、佽助学者中规模最大的学人幕府之一,会聚了乾嘉道时期在野的一流学人,一定程度上引领了浙江地区考证金石、辨识古文之风。游幕学人中朱为弼是幸运的,阮元幕府为他提供了施展金石才力的契机,故此成为他学术生涯中极为重要的时段。其对于金石之学的研究和贡献也得到了清代学者们的认可。故而何绍业则发出『后生学士钦慕丈之好古,常恨不能一瞻起居。』之感喟。